带加强层的某框架-核心筒结构地震响应分析

2016-01-04程红,钱德玲,江曼等

钱德玲(1956-),女,安徽安庆人,博士,合肥工业大学教授,博士生导师.

带加强层的某框架-核心筒结构地震响应分析

程红1,钱德玲1,江曼2,曹顺1

(1.合肥工业大学 土木与水利工程学院,安徽 合肥230009; 2.安徽理工大学 土木建筑学院,安徽 淮南232001)

摘要:为研究加强层对某大厦抗震性能的影响,文章利用有限元分析程序MSC.Marc分别建立某大厦3种不同方案的有限元模型,对模型进行模态分析和弹性时程计算,并对比分析3种不同方案有限元模型的自振特性、水平地震作用下的位移和内力响应。分析结果表明,就该框架-核心筒结构而言,提高加强层处核心筒和外框架柱的抗震构造措施,带2处加强层的结构方案能较好地控制水平地震作用下结构的侧移。

关键词:框架-核心筒;加强层;MSC.Marc程序;地震作用;时程分析

收稿日期:2013-11-29;修回日期:2014-02-24

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51378168);合肥工业大学重大预研基金资助项目(2012HGZY0024)

作者简介:程红(1988-),男,安徽安庆人,合肥工业大学硕士生;

doi:10.3969/j.issn.1003-5060.2015.01.019

中图分类号:TU973+.17文献标识码:A

Analysisofseismicresponseofaframe-tube

structurewithstrengthenedstorey

CHENGHong1,QIAN De-ling1,JIANG Man2,CAO Shun1

(1.SchoolofCivilandHydraulicEngineering,HefeiUniversityofTechnology,Hefei230009,China; 2.SchoolofCivilEngineeringandArchitecture,AnhuiUniversityofScienceandTechnology,Huainan232001,China)

Abstract:Three finite element models of a traffic building are established by using the finite element analysis program MSC.Marc to study the effect of strengthened storey on seismic response of the building. Free vibration characteristics and seismic response of displacement and internal force of three finite element models are analyzed based on the results of modal calculation and elastic time-history calculation. The results show that two strengthened storeys with appropriate stiffness and enhanced seismic tectonic measures for frame column and core tube are meaningful for frame-tube structures in terms of reducing seismic response of displacement.

Keywords:frame-tubestructure;strengthenedstorey;MSC.Marcprogram;seismicaction;time-historyanalysis

0引言

随着经济的发展和工程技术的进步,高层建筑结构的应用越来越普遍,在水平地震作用下,高层建筑结构的侧向位移控制是其面临的主要问题之一[1]。当框架-核心筒结构在风荷载或水平地震作用下产生较大侧移时,可以考虑利用结构设备层或避难层设置加强构件,增强内筒和外框架之间的联系,从而提高结构的整体水平抗侧刚度。加强构件通常有如下3种形式:实腹梁、空腹梁和桁架,这3种构件一般采用伸臂和周边环带形式进行布置,其中桁架因自重轻、刚度小、能较好地提供过道空间而被广泛采用。加强层能提高框架-核心筒结构的整体刚度,减小结构自振周期,有效控制结构在水平地震作用下的侧向位移,但也带来了不利影响,如结构内力的突变、薄弱层的存在等。分析结构内力突变的原因和了解相关的抗震措施对实际工程有一定的参考价值。

1工程背景

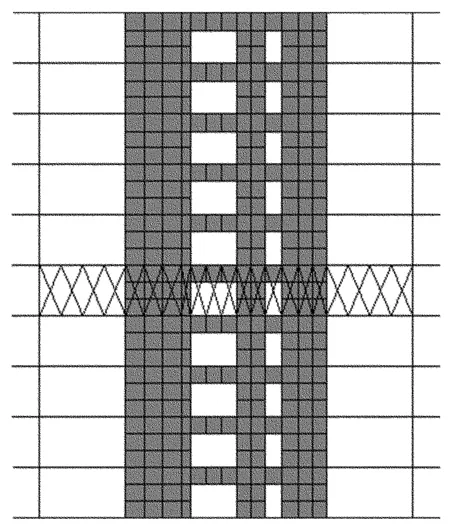

某大厦项目主要功能有展示、办公、商业、会议和指挥调度等功能,服务于交通厅和轨道交通运营控制中心。根据有关设计单位提供的资料,该项目用地7 366m2,总建筑面积93 200 m2。该项目包括塔楼(办公楼)及裙房、控制中心和地下室,结构设计使用年限为50 a,基坑安全等级为一级,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.1g。塔楼主体结构为框架-核心筒形式,地面以上共41层,分为9个标准层,地面以下5层,总高度176.4m,框架-核心筒中间部位设有2处避难层,结构立面示意图如图1所示。

图1 结构立面示意图

2建立有限元模型

该框架-核心筒结构原设计方案并未利用避难层设置加强层,为了研究加强层对该框架-核心筒结构抗震性能的影响,设计了3种不同的方案,分别为不带加强层的结构方案、带1处加强层(第21层)的结构方案和带2处加强层(第14层和第18层)的结构方案,利用有限元分析程序MSC.Marc建立这3种不同方案的三维有限元模型,带2处加强层的结构三维有限元模型如图2所示。

框架-核心筒结构中的梁和柱均采用MSC.Marc程序中的52号单元(欧拉梁单元)进行模拟,MSC.Marc程序针对52号单元(欧拉梁单元)和98号单元(铁木辛柯梁单元)提供了用户子程序接口,用户可以根据自己的需要,自定义梁单元的截面属性。

内部核心筒的剪力墙和楼面板采用75号4节点壳单元进行模拟,通过赋予壳单元复合材料属性,就可以在MSC.Marc中实现分层壳剪力墙单元模型[2]。加强层的加强构件采用空间桁架形式,利用MSC.Marc中的9号杆单元进行模拟,加强层示意图如图3所示。

图2 结构三维有限元模型

图3 水平加强层示意图

3模态分析

利用MSC.Marc程序的特征值分析功能对3种模型分别进行模态分析,MSC.Marc就特征值问题提供了逆幂法和Lanczos法,如果2个特征值很接近,逆幂法可以有效地求得结果。用逆幂法得到的各模型自振周期见表1所列。

表1 结构自振周期 s

结构的一阶振型为X方向的平动,二阶振型为Y方向的平动,三阶振型为平面扭转振动。由于加强层使框架-核心筒结构的整体刚度变大,因此结构的自振圆频率增大,结构的自振周期减小[3]。从表1可以看出,与不带加强层的结构相比较,带加强层的结构自振周期均有缩短,其中结构的一阶振型周期和二阶振型周期受加强层的影响较大,高阶振型周期受到的影响相对较小。

4位移分析

在MSC.Marc程序中输入3条单向水平地震波,分别为按比例缩小的ElCentro波、Taft波和上海人工波[4],地面加速度峰值均为35cm/s2,符合我国建筑抗震设计规范的要求。在这3种不同的水平地震波作用下,结构均处于弹性阶段,计算结果取三者的平均值。当有水平地震作用时,框架-核心筒结构所受到的整体倾覆力矩由核心筒和外框架共同承担,而剪力墙刚度较大,所以核心筒承受大部分的整体倾覆力矩。核心筒相当于一个大型悬臂构件,在较大的倾覆力矩作用下发生弯曲变形,此时,水平位移会比较大,导致结构的顶点位移和层间位移也过大。相反,当在结构的某一层或几层设置加强层时,由于加强构件增强了核心筒和外框架柱之间的联系,外框架柱对核心筒的弯曲转动有一定的约束作用,因此结构的内力重新分布,外框架柱中的轴力增大,增大的拉压轴力形成反力矩抵抗一部分整体倾覆力矩,使得核心筒承受的整体倾覆力矩降低,故而核心筒的侧向位移减小,结构的顶层位移得到控制。

地震作用方向结构顶层位移时程曲线如图4所示。

图4 地震作用方向结构顶层位移时程曲线

由图4可知,未设置加强层的框架-核心筒顶层位移响应最大值为125mm,设置1处加强层和2处加强层的结构顶层位移响应最大值分别降低至105mm和90mm。因为外框架柱限制了核心筒的弯曲转动,层间位移角由外框架柱的轴向变形控制,所以转动量要小很多。

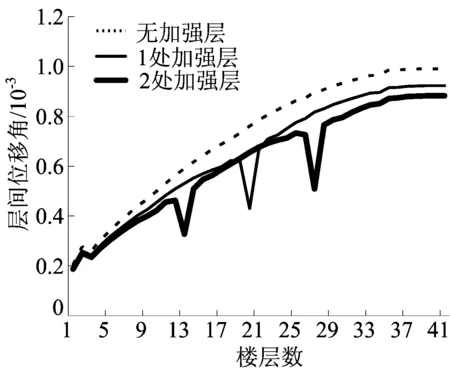

结构顶层位移最大时刻层间位移角如图5所示,结构的整体变形呈现分段性,加强层将整个结构分成了几段,层间位移角在加强层处急剧减小。

图5 结构顶层位移最大时刻层间位移角

以上情形说明加强层能够有效地控制水平地震作用下结构的位移响应。

5内力分析与抗震措施

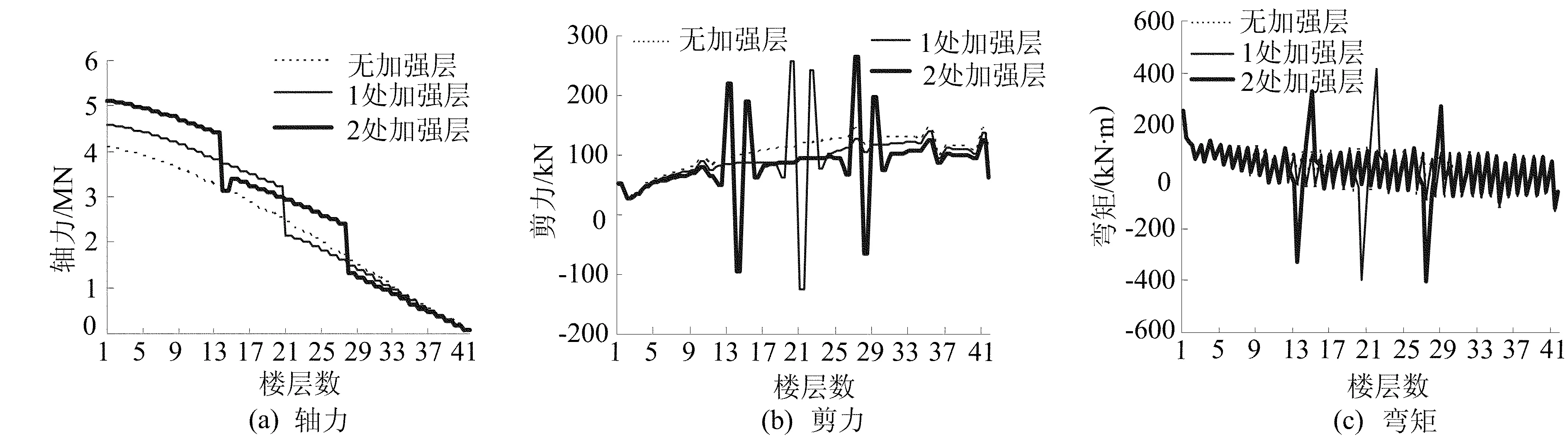

5.1 外框架柱和核心筒内力分析

当带加强层的框架-核心筒有水平地震作用时,加强构件使得外框架柱给予核心筒一个强大约束,这必然导致加强层处结构内力突变,如图6所示。由图6a可知,不带加强层的结构其外框架柱的轴力从上到下均匀增大,而结构带1处或2处加强层时,框架柱的轴力在加强层及上、下相邻层处均急剧增加,呈现台阶式增长,带2处加强层的框架-核心筒底层外框架柱的轴力最大[5]。由图6b、图6c可知,外框架柱的剪力和弯矩在加强层及相邻上下层部位也均有较大的突变,正反方向变化2~3倍不等,其他层部位外框架柱的剪力和弯矩略有减小的趋势,并且带2处加强层的内力突变幅度比只带1处加强层的稍有降低。

以上情形说明加强层会导致外框架柱在水平地震作用下发生内力突变,加强层数量的增加对结构内力突变有一定的减缓作用。

在水平地震作用下,加强层及上下相邻层处的核心筒受到加强构件的约束作用,约束反力迫使核心筒内力重新分布,应力集中现象明显[6]。核心筒Z方向正应力如图7所示。

由图7可知,不带加强层的核心筒其Z方向的正应力从上到下逐渐增大,分布呈均匀变化;带加强层的核心筒其Z方向的正应力在加强层及上下相邻层处均发生突变,相邻下一层的正应力减小,相邻上一层的正应力增大,带2处加强层的核心筒底部正应力最大[7]。

图6 外框架柱内力

图7 核心筒Z方向正应力云图

5.2 抗震措施

(1) 当在框架-核心筒结构中设置加强层时,加强层以下部位外框架柱的强度应适当提高,框架柱所配钢筋可以采用强度更高的钢筋甚至采用钢骨,外框架柱的箍筋应采用螺旋箍筋或复合箍筋,这样不仅可以大大增加外框架柱的承压能力,而且能够提高地震作用下框架柱的延性[8]。

(2) 加强层处的水平加强构件应与核心筒剪力墙在平面内相交并可靠锚固,加强构件与外框架柱的连接宜采用铰接或半刚性连接,加强层及上下相邻层处的核心筒应适当提高抗震构造措施,可参考底部加强区的相应构造要求。

(3) 加强层的刚度不可过大,刚度过高的加强层会加剧结构内力突变程度,结构容易有薄弱层,在地震作用下,不易实现“强柱弱梁”、“强剪弱弯”的延性破坏机制。

6结论

(1) 加强层可以增强结构的整体刚度,水平地震作用下,带加强层的框架-核心筒位移响应有所减小,水平侧移可以得到有效的控制。

(2) 水平地震作用下,带加强层的框架-核心筒会有内力重新分布,加强层及相邻上下层外框架柱、核心筒均有内力突变。

(3) 对于框架-核心筒结构,可以采用带2处加强层的结构设计方案并提高外框架柱和核心筒的抗震构造措施,使得在地震作用下,不但结构的侧移能较好地得到控制而且抗震性能也有一定的提高。

[参考文献]

[1]沈聚敏,周锡元,高小旺,等.抗震工程学[M].北京:中国建筑工业出版社,1992:452-481.

[2]江见鲸,陆新征,叶列平.混凝土结构有限元分析[M].北京:清华大学出版社,2005:326-329.

[3]徐培福.复杂高层建筑结构设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2005:379-390.

[4]周伟,钱德玲.土-基础-高层框架结构振动台试验及有限元分析[J].合肥工业大学学报:自然科学版,2010,33(10):1540-1543.

[5]阮永辉,吕西林.带水平加强层的超高层结构的力学性能分析[J].结构工程师,2000(4):12-16.

[6]徐培福,黄吉峰,肖从真,等.带加强层的框架-核心筒结构抗震设计中的几个问题[J].建筑结构学报,1999,20(4):2-10.

[7]张国正,傅学怡.带刚臂超高层结构工作性能研究[J].建筑结构学报,1996,17(4):2-9.

[8]汪梦甫,周锡元.高层建筑结构抗震弹塑性分析方法及抗震性能评估的研究[J].土木工程学报,2003,36(11):44-49.

(责任编辑胡亚敏)