美特罗替卡松联合噻托溴铵治疗矽肺并哮喘效果观察

2015-12-31巩爱玲任惠英

巩爱玲 任惠英

1.山东省淄博市职业病医院药房,山东淄博 255000;2.山东省淄博市职业病医院职业病二科,山东淄博 255000

矽肺是目前职业病中肺部并发症最为常见的一种,主要是因为长期处于二氧化硅粉尘环境中工作,二氧化硅吸入后在肺内潴留,导致肺组织的弥漫性纤维化而出现的一种全身性疾病[1]。研究提示[2],针对存在肺部合并症的矽肺患者,应积极控制矽肺进展同时控制肺部合并疾病。以往研究较多的是矽肺合并慢性阻塞性肺部疾病[3],其使用美特罗替卡松等糖皮质激素类药物联合抗感染治疗,止咳化痰药物雾化等处理能有效改善矽肺患者肺功能,提高患者生活质量,改善预后[4]。

随着我国雾霾天气的增多,空气质量日益变差,对于既往高敏体质者,尤其是既往存在哮喘家族史者,在未接触职业性硅粉尘的情况下亦有可能出现哮喘的急性发作[5-6]。一旦职业需要,长期接触硅粉尘后其发生矽肺合并哮喘的几率显著增加。但目前临床上极少有针对矽肺合并哮喘的治疗系统报告,本研究主要使用美特罗替卡松联合噻托溴铵治疗矽肺合并哮喘,取得一定临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2011年1月~2014年6月我院收治的矽肺合并支气管哮喘患者80例,随机分为两组,各40例,其中观察组:男36例,女4例,年龄30~55岁,平均(38.6±1.8)岁,矽肺病程1~15年,平均(6.5±1.3)年,哮喘病程1~20年,平均(10.2±2.5)年;对照组:男35例,女5例,年龄30~56岁,平均(38.7±1.9)岁,矽肺病程1~16年,平均(6.6±1.3)年,哮喘病程1~21年,平均(10.1±2.6)年,两组性别、年龄、哮喘及矽肺病程等差异无统计学意义(P>0.05)。所有患者入院后均签署知情同意书,并申报医院伦理委员会批准。

1.2 诊断标准

首先患者有长期职业性接触硅粉尘史,包括原材料以及制成品中所含有的游离二氧化硅,同时生产环境污染而含有的二氧化硅粉尘以及粉尘的浓度、颗粒大小和生产操作制备方法、生产过程中采用的防护措施有关,患者有长期,超过半年以上的职业接触史,并排除既往合并矽肺可能,结合患者临床症状、体征以及X线检查结果进行确诊。X线诊断包括,无尘肺(代号0):0无尘肺的X线表现。0+X线表现尚不够诊断为“Ⅰ”者;一期尘肺(代号Ⅰ):Ⅰ有密集度1级的类圆形小阴影,分布范围至少在两个肺区内各有一处,每处直径不小于2cm;或有密集度1级的不规则形小阴影,其分布范围不少于两个肺区。I+小阴影明显增多,但密集度与分布范围中有一项尚不够定为“Ⅱ”者;二期尘肺(代号Ⅱ):Ⅱ有密集度2级的类圆形或不规则形小阴影,分布范围超过四个肺区;或有密集度3级的小阴影,分布范围达到四个肺区。Ⅱ+有密集度为3级的小阴影,其分布范围超过四个肺区;或有大阴影尚不够为“Ⅲ”者;三期尘肺(代号Ⅲ):Ⅲ有大阴影出现,其长径不小于2cm,宽径不小于1cm。Ⅲ+单个大阴影的面积或多个大阴影面积的总和超过右上肺区面积者。

1.3 哮喘诊断标准

反复发作喘息,呼吸困难,胸闷或咳嗽,多与接触变应原,病毒感染,运动或某些刺激物有关。发作时双肺可闻及散在或弥漫性,以呼气期为主的哮鸣音。上述症状可经治疗缓解或自行缓解。排除可引起喘息或呼吸困难的其他疾病。对症状不典型者(如无明显喘息或体征),应最少具备以下一项试验阳性:(1)若基础FEV1(或PEF)<80%正常值,吸入β2激动剂后FEV1(或PEF)增加15%以上;(2)PEF变异率(用呼气峰流速仪测定,清晨及入夜各测一次)≥20%;(3)支气管激发试验(或运动激发试验)阳性。

1.4 方法

对照组使用美特罗替卡松(丹东医创药业有限责任公司,H20090240)每次1吸即含有50mg沙美特罗以及500mg的丙酸氟替卡松,每日进行两次的雾化吸入,观察组在对照组基础上联合使用噻托溴铵(连云港润众制药有限公司,H20060690)每次18μg雾化吸入,每天1次。

1.5 观察指标

均进行吸氧、抗菌药物预防和治疗感染、营养支持等处理,两组均连续治疗1个月,比较治疗后两组肺功能及发生的不良反应情况。其中肺功能主要比较治疗前后第一秒用力肺活量(FEV1)及用力肺活量(FVC)变化,并发症主要包括:窦性心动过速、血碱性磷酸酶升高、股骨头坏死及口腔溃疡。

1.6 统计学处理

2 结果

2.1 两组治疗后肺功能比较

观察组治疗后肺功能中FVC、FEV1均显著优于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 治疗后两组肺功能比较(±s,mL)

表1 治疗后两组肺功能比较(±s,mL)

组别 FVC FEV1观察组 55.3±8.9 65.2±8.1对照组 49.6±7.2 60.7±5.8 t 3.149 2.857 P 0.002 0.005

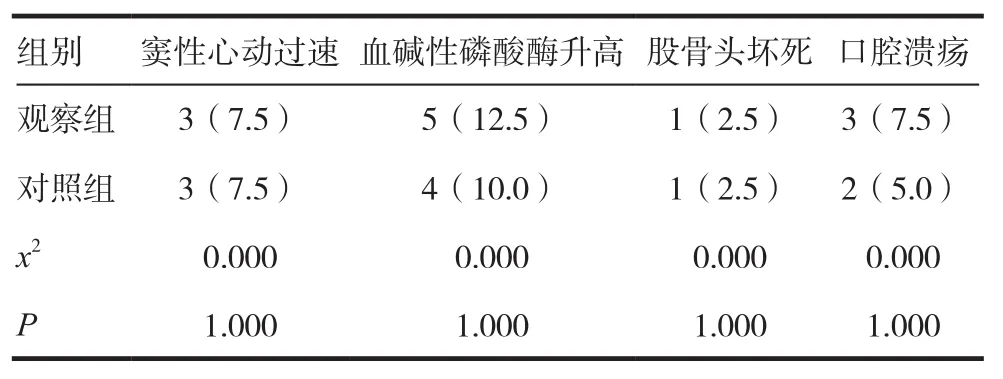

2.2 两组治疗后不良反应比较

两组治疗过程中出现窦性心动过速、血碱性磷酸酶升高、股骨头坏死以及口腔溃疡的比例差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组治疗后不良反应比较[n(%)]

3 讨论

矽肺主要是因为长时间的职业性接触二氧化硅粉尘,并于肺内沉积所致的一种以肺部症状为主的全身性疾病,发病后严重影响患者的身体健康及劳动能力,导致患者生活质量下降[7]。同时随着我国雾霾天气的增多,尤其是工业化城市,几乎一半的时间处于严重雾霾天气,其进一步加重了患者肺部症状,导致支气管哮喘的发病率显著上升[8]。本研究总结我院近年使用美特罗替卡松联合噻托溴铵治疗矽肺合并哮喘的临床经验,发现联合使用噻托溴铵雾化吸入后,患者临床症状显著改善,肺功能得到有效恢复。

美特罗替卡松中的沙美特罗是一种脂溶性较高的β受体激动剂,其具有较强的穿过细胞膜能力,通过水解作用而缓慢扩散透过细胞膜,直到受体部位,同时可抑制肥大细胞和嗜酸性粒细胞的脱颗粒作用,及哮喘患者的炎症反应[9]。针对矽肺患者使用美特罗替卡松治疗虽对患者临床症状及预后具有一定治疗价值,但对于患者肺功能的改善方面,价值有效[10]。噻托溴铵是一种新型的长效类抗胆碱酯酶药物,其可选择性的作用于胆碱能M1及M3受体,产生支气管扩张效果[11]。其针对M3受体的解离速度最快,故临床用药后持续时间能达到24h[12]。单纯噻托溴铵可用于改善中重度慢性阻塞性肺部疾病患者的肺部通气功能,减轻患者呼吸困难临床症状,改善运动耐量,延缓和减少慢阻肺的急性发作,降低其病死率[13]。用于支气管哮喘,只要是利用其支气管扩张作用[14]。雾化吸入糖皮质激素能显著抑制气道的炎症反应,从而对于支气管哮喘患者预防和减少气道的重塑作用[15],本研究观察组患者FVC、FEV1及FEV1/FVC均显著优于对照组,故联合噻托溴铵进一步扩张了支气管,更好的松弛了支气管平滑肌,改善了气流受限。针对治疗后的不良反应研究发现,两组治疗过程中出现窦性心动过速、血碱性磷酸酶升高、股骨头坏死以及口腔溃疡的比例差异无统计学意义,提示联合使用噻托溴铵治疗后,并不增加患者治疗后不良反应,可能是因为使用的噻托溴铵为支气管扩张药物,用于对症处理支气管哮喘,其治疗剂量为安全范围内[16],同时患者临床症状显著改善,尤其是肺功能改善后,其使用美特罗替卡松频率较少,从而减少了因长时间大量使用激素导致的不良反应。本研究认为美特罗替卡松联合噻托溴铵雾化吸入治疗矽肺合并哮喘,能显著改善患者肺功能,且并发症少,值得临床推广。

[1]赵锐.舒利迭治疗矽肺合并COPD的疗效观察[J].中国疗养医学,2014,23(10):952-954.

[2]陈晔锋,沈巨信,余月芳.沙美特罗替卡松联合噻托溴铵治疗稳定期C组和D组COPD患者疗效观察[J].现代实用医学,2014,26(5):582-584.

[3]姜艳平,程改存,赵云峰,等.COPD稳定期患者噻托溴铵联合沙美特罗氟替卡松治疗效果的CAT量表评估[J].东南大学学报(医学版),2012,31(3):294-298.

[4]柳涛,蔡柏蔷.慢性阻塞性肺疾病诊断、处理和预防全球策略(2011年修订版)介绍[J].中国呼吸和危重监护杂志,2012,11(1):1-12.

[5]陈改英.噻托溴铵联合沙美特罗替卡松治疗对稳定期COPD患者肺功能及生活质量的影响[J].中国现代医生,2014,52(32):129-131.

[6]沈慧,费晓云,沈策.噻托溴铵与沙美特罗替卡松及二者联合吸入治疗中重度稳定期慢性阻塞性肺疾病疗效观察[J].临床和实验医学杂志,2014,13(23):2004-2006.

[7]毛旭东,徐武敏,张淑芬.沙美特罗替卡松联合噻托溴铵治疗慢性阻塞性肺疾病疗效观察[J].亚太传统医药,2011,7(8):58-59.

[8]迟玉敏,杜俊凤,姜明明,等.沙美特罗替卡松与噻托溴铵联合吸入在重度、极重度COPD稳定期中的应用[J].中国呼吸与危重监护杂志,2012,11(4):322-325.

[9]王伟.沙美特罗替卡松联用噻托溴铵对慢性阻塞性肺疾病患者生活质量的改善作用[J].临床合理用药,2014,7(7):86-87.

[10]朱萍,李凌梅.矽肺合并肺心病患者肾上腺皮质功能评价的临床研究[J].中国社区医师(医学专业),2011,13(22):253-254.

[11]宫永亮.用沙美特罗替卡松干粉联合嘎托澳按粉对矽肺并发哮喘患者进行吸入治疗的效果观察[J].当代医药论丛,2014,12(7):151-152.

[12]郭俊琴.矽肺合并COPD应用联合吸入治疗对肺功能影响的临床观察[J].中国城乡企业卫生,2011,10(5):15-16.

[13]张岩松,刘卫东,赵葆青.2010年我国煤矿作业场所职业危害现状与对策分析[J].职业与健康,2008,24(22):2390-2391.

[14]葛均波,徐永健.内科学[M].第8版.北京:人民卫生出版社,2013:26.

[15]De Vera MA,Sadatsafavi M,Tsao NW,et al.Empowering pharmacists in asthma management through interactive SMS(EmPhAsIS):study protocol for a randomized controlled trial[J].Trials,2014,13(15):488.

[16]Marku B,Scichilone N,Maestrelli P,et al.Regular versus as-needed budesonide and formoterol combination treatment for moderate asthma:a non-inferiority,randomised,double-blind clinical trial[J].Lancet Respir Med,2014,26(14):70266-70268.