绘画的核心是文化精神

2015-12-30蒋殊

蒋 殊

绘画的核心是文化精神

蒋 殊

与李夜冰老师一上午的聊天中,他总是隔一阵就把主题转移到绘画的核心上来。他一遍遍地提醒,不要单纯去赞美一幅画表面的美,而要看它有没有表现出一种文化精神。

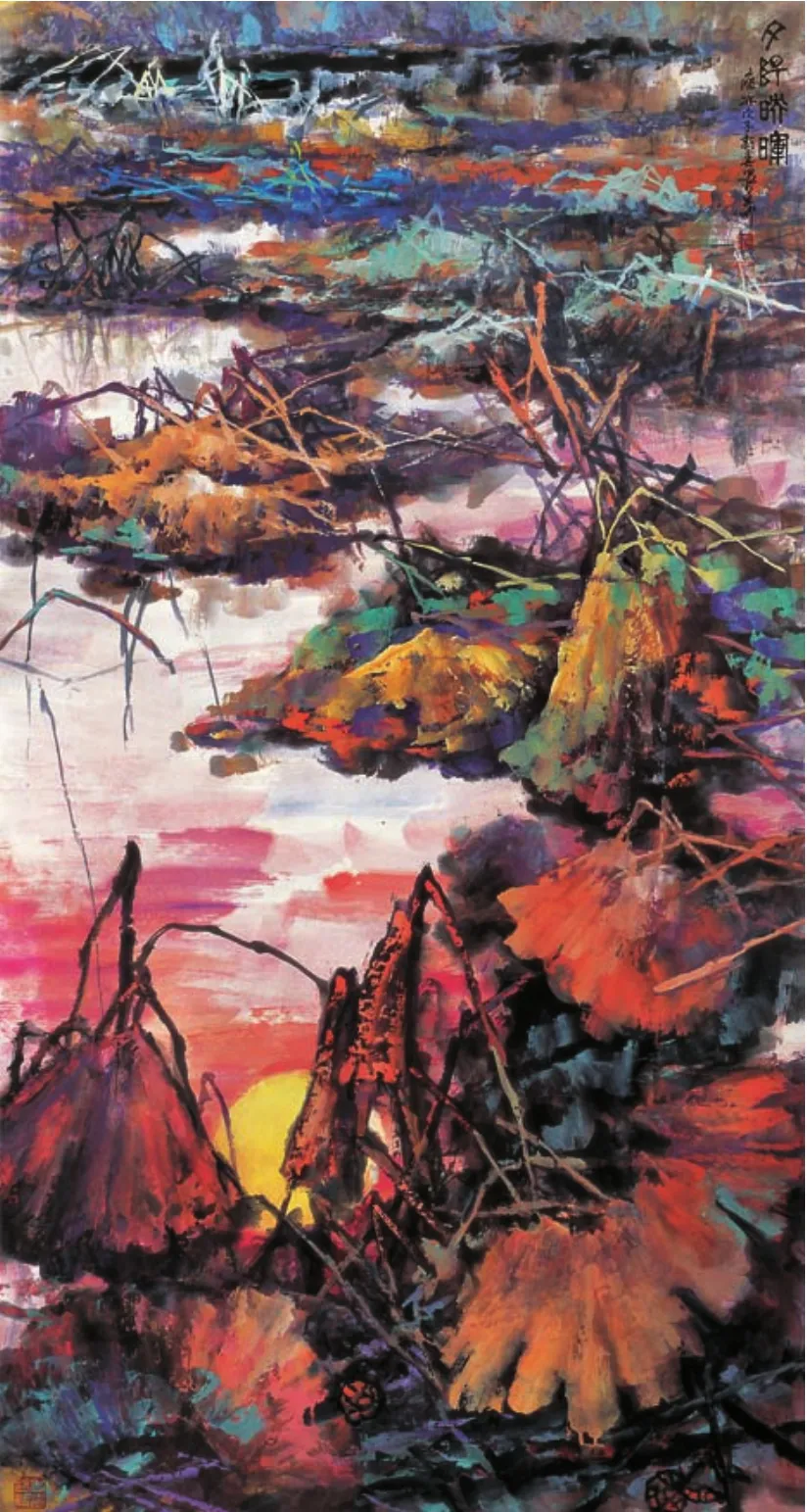

《夕阳映晖》(右图)李夜冰/作

李夜冰老师住的房子很有特色。他的房子兼卧室、会客室、画室、书房、陈列室为一体,艺术气氛非常浓厚。

84周岁的李老说,房子的装修风格是他自己设计的。是啊!李老这个有着几十年资历的高级工艺美术师,曾参加过北京十大建筑的室内设计工作,在这一方空间里充分发挥了自己的才华:简约,艺术,舒适。

一大批优秀的作品,相继从这里诞生。

持续学习才能保持活力

有专家评价,李夜冰的彩墨画给人一种惊艳的感觉,看上去青春活力,朝气蓬勃。美术史论家邓平祥的评价更加透彻:“他作为一个八十多岁高龄的艺术家,作品之间没有衰弱之气,没有暮气,流露出非常有力量非常健康健朗的一种状态,每一张作品都有一种青春的感觉,这是不容易的。他如果没有对艺术达到信仰级别的这种态度,我觉得不会流露出这种东西来。他把艺术当作第一价值来对待,所以他没有暮气,总是那样年轻。我感觉他跟吴冠中先生、黄永玉先生非常一致,就是这种青春的状态,活力的状态,感性的状态。这是现代大师的一个特征,比如说毕加索,他就是永远是一种青春状态。”

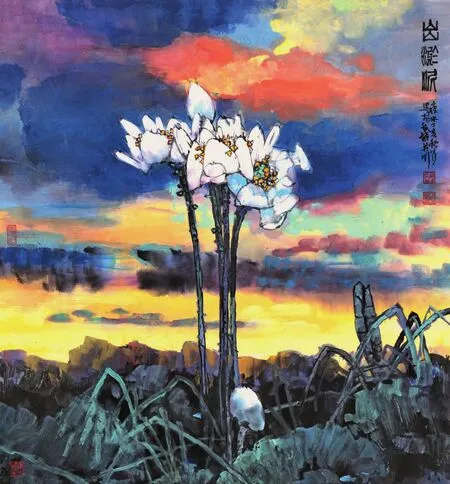

《出淤泥》李夜冰/作

没错,作品有活力首先是画家要有活力,要有对生活的足够热爱。早已与青春无关的李老是如何做到呢?

李老说,他一生的长寿方法就是有追求,不断学习。他说从他们那个年代过来的人都所以备感时间的珍贵,立志要为国家、为人民做出一些贡献,不辜负这个时代。不像现在有些年轻人,毕业后分配到画院,没有太大的生存压力,没有太多的时代责任感。可他不同,一路走来,可以说是风雨兼程。那时候是时代需要什么就画什么。李老总结说自己生在“九一八”,长在“七七事变”,经过最艰苦的8年抗战。一边开荒种地搞生产自救,一边学习画画。这些无疑都锻炼了他的意志。版画、宣传画、连环画、年画等就这样需要什么画什么,一路画到解放全中国。不是幸运儿,无缘安安静静十年寒窗读书,

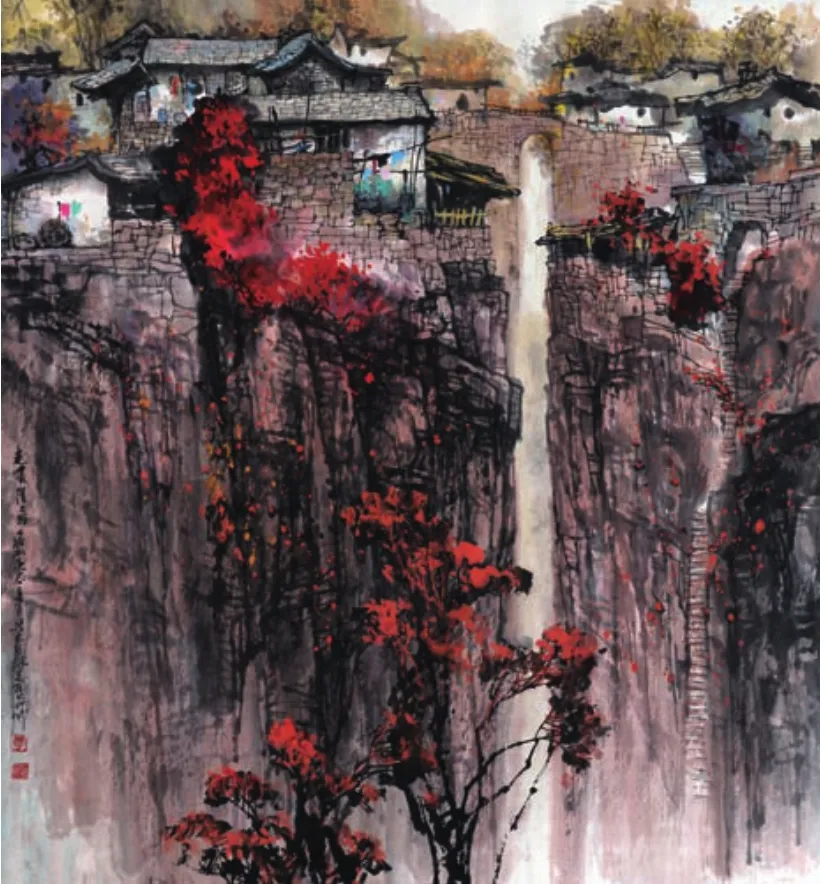

《走惯崖上路》李夜冰/作

李老如珍惜生命一样珍惜时间,他不记得有几个休息的星期天,总是把一点一滴的时间都用来作画与做研究。他记得有一次在嘉峪雄关写生时,被眼前的景观吸引,便一路寻找最佳位置,当他满意地画完时,才发现自己竟然坐在一个墓堆上。

了解李老的人说,直到现在,李老还是坚持每天画画,学习。他执着地研究那些艺术理论,并与专家们探讨学习。李老是一个善于总结的人,多少年来一直有一个好习惯,那就是每到一个新地方,回来后都要写文章、作画。最近李老刚刚从斐济回来,他已经创作了两幅画,又写了一篇文章和几首诗。他自己也坦言,这么大年龄了,又是参加过抗日战争的离休干部,工资也不低,儿女们也很好,自己完全可以只是逛逛看看,什么都不写、不画,可他就是不行,不仅要写要画,还要认真画认真写,认真研究。

看李老的画充满青春活力,还有一个原因是说他的画都有着令人惊艳的色彩。这就是李老彩墨画的特点:浓墨重彩,大笔挥洒。

说到彩墨,李老提到当初的想法:色就不能用笔了?中国古代还有用朱砂画竹嘛,这不是同样既有色又有笔墨吗?还有古代那些金壁辉煌的庙堂壁画,造型生动的民间绘画,经久不衰的建筑装饰画,功力深厚的工匠绘画,以及工笔重彩、漆画、版画、石色画等等,这些浩如烟海的艺术都给了李老极大的启示。所以色与墨有机结合,把中国画表现得更艳丽,更丰富,更具视觉冲击力,是李老绘画的最大特色。

《大地胸怀》李夜冰/作

中国美协理论委员会主任、中央美术学院教授薛永年评论:李夜冰的画,写生是基础,真情实感是前提,他没有传统的某一部分中国画太程式化的空泛的老套路,他有鲜活的感受,有炽热的感情,非常有活力,有生命力,像小伙子饱满的力度,高涨的热情,还有无法束缚的自由。

中国文联副主席、中央文史研究馆副馆长冯远说,李夜冰的作品无论是反映大自然风光还是自然界的植物,大量的风景写生和城市这样一种现代生活的情态,都表现了一个跟他年龄不相称的艺术热情及表达风格。他说李夜冰的作品给青年人带来一个启示,那就是艺术家需要保持一种饱满的热情,一种怀抱生活的态度和扎实的基本功,以及一种抒写的心态。

2014年,李老出版了一套精美的文集,一本是《艺海足迹》,收录了他的散文随笔、艺术理论、出访考察心得、成长纪录,以及专家们的评论。另一本是《露珠集》,收录了李老的百余首古体诗。两本书凝聚了李老大半生的笔力。因此李老不单纯是一个画家,他的理论,他的文章,他的诗歌,同样精彩。

李老极其谦虚地说,他会永远走在未知的路上,做一名小学生。他很乐观,觉得自己尽管没有名校的桂冠,但蒙娜丽莎同样对他微笑,力大无比的斯芬克斯也没有用贬义的眼神看他弱小的身材。李老极其喜欢并热爱大自然,尼亚加拉的波涛、马赛马拉的旷野、亚马逊河的雨林、墨尔本奔跑的袋鼠,大自然赋予了他无尽的活力,也助长了他无尽的力量。

《明月清风》李夜冰/作

李老家客厅的墙上挂着许多艺术品。他说,那都不是一般的工艺品,每一个都代表了他所出访过的国家的艺术风格。李老说,每个艺术品都是艺术的语言,传递出的是一个国家与地域的艺术与文化。

由此可以说,艺术就是一个国家、一个时代的语言。

没有精神的绘画不是好作品

“融会贯通”“中西结合”,可以说是专家们对李夜冰先生绘画风格最普通也是最好的评价。甚至有些人说李老的画是“以西为本”,是“把西方画画出中国味道”;还有说李老的作品构图饱满,几乎不留白,这都是西画的特点等等。

对于这些看法与评价,李老只是淡然一笑。他说,这些评价,有些对有些不对。他还说,为什么非要去下一个结论,这是什么画,这幅画像什么画种、是用的西方绘画手法还是东方的呢?他认真地说,无论怎样画,他的作品都从来没有脱离过中国传统绘画的笔墨。中国现代文学馆馆长、中央文史馆馆员舒乙先生在一次李老画展上就公然讲过:“李夜冰先生的画是中国画,是创新的中国画。”

李老20世纪60年代中期开始学习创作中国画,由人物到山水、花鸟。几十年的创作生涯让他越来越感到中国传统绘画的历史悠久与博大精深。他说,中国画在观念、艺术形式、绘画材料等方面在世界艺坛都独树一帜,已经形成了自己民族的绘画语言。中国画通过笔墨塑造形象,传递感情,必须认真学习与继承。

在学习与继承的同时,李老觉得更多的还要与时俱进。因为任何艺术发展都是像江河一样向前奔流的,不能容纳百川,就不能发扬光大。中西方文化有着明显的差异,但不能绝对的分开,因时代在发展,所以要用包容与开放的心态去接纳与吸收各家之长,融会贯通,为我所用。传统中国画的水墨画是用黑白两色来反映时代,然而中国绘画自古也有“丹青妙笔”之称。老子说“五色令人目盲”,似乎是追求一种清静纯真的意境,然而李老的理解是,老子更多的或许是指一种社会现象,并不是单纯指颜色多了会变得纷繁。不然,古代怎么留下那么多富丽堂皇的画作?比如永乐宫华丽的道教壁画,又比如庙宇里释迦牟尼身后华丽的装饰等。

对于赢得一片叫好声的李老的彩墨画,他说并不像有些人说的是把“笔墨、线条、意蕴”上的注意力转移到色彩、空间方面,他是“以色代墨”“色墨混用”,就是色、墨同时都要见笔,将色看成墨,墨也要看成色,同样都用笔来书写;色墨融合,同显韵味。在具体色彩运用上,他是把以线为主的中国画色彩、以光源为主的西画色彩以及民族的和西方的装饰性色彩有机地融为了一体。

“以色代墨见其笔;色墨混用求其韵;线面结合含其骨;疏密得当观其势;有法无法取其度;有笔无笔重其神。”这是李老自己总结出的中国画“新六法”,从中要看出其坚守的创作原则。

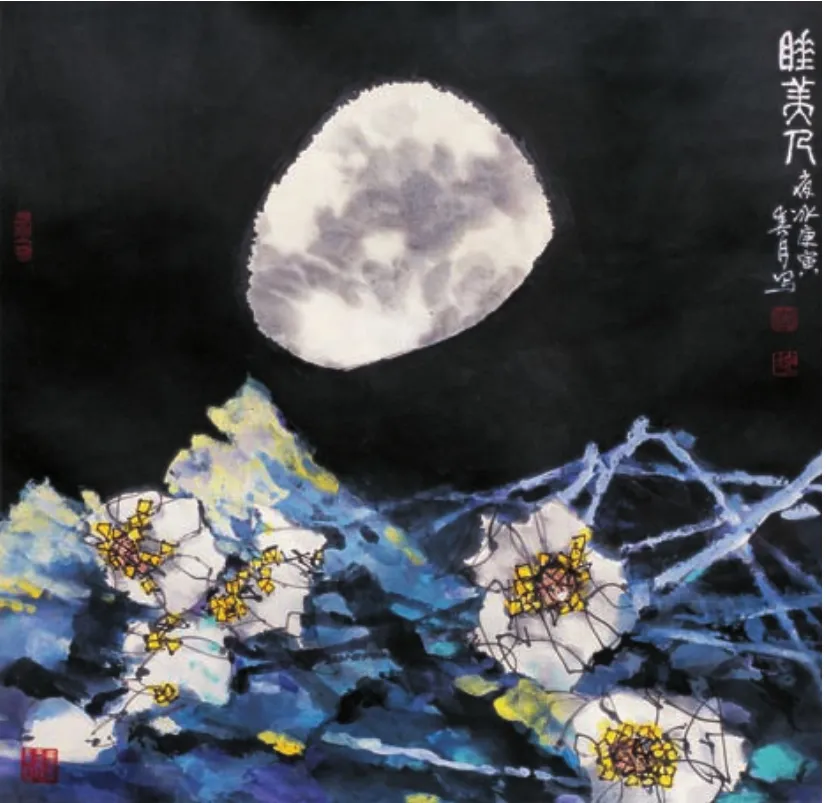

《睡美人》(右图)李夜冰/作

具体说到一幅画,李老极其重视每一幅创作传递出它的精神。他一遍遍提到,一幅画好不好,关键要看其文化精神。比如,他的一幅《祖辈石头情》,画面上是石头房子、石板小路、石板屋檐,然而再加上房前屋后的树木,以及堆积在农家小院中金黄的玉米,便展现出农民的勤劳的收获及丰收的喜悦,让本无生命的石头奏出时代的乐章;另一幅《走惯崖上路》,是一幅处在悬崖绝壁上的村庄,然而崖上崖下、房前屋后的红叶黄叶,以及红色的围墙绝壁不仅透出秋日的艳丽,还有生活的温暖,整个画面表达出的是山里人热情似火的情怀。李老最为人称道的是荷花。一幅《夕阳映晖》,画面便是夕阳中残败的荷叶。满塘的枯枝碎叶相互依存相互盘绕着,淹没在晚霞的金黄色调子里,有一种特殊的韵味。李老想表达的是,淤泥虽被世人远离甚至谩骂,但这些残荷却没有忘记淤泥如母亲一样的养育之恩。没有淤泥,哪来荷香?所以它们又默默回到怀抱,安然做着甜蜜的梦。感恩、温暖,在这幅画中得到非常好的体现。

关于构图饱满不留白,李老说留不留白是根据内容需要的,而且,空间不是留出来的,而是感觉出来的。有的画一片空白,看上去也不一定有空间。中国画里,齐白石也有画得满的。留白不留白是构图的需要,满不满不是艺术的标准,像不像什么流派也不是关键,真正的标准是反映出什么,有没有情感,是向上还是颓废,是反映时代还是单纯只是一个风景或一枝花,要有更深厚的文化内涵,用这个高度去理解就不会在意表面上到底像什么画种了。

年轻人一定要深入生活

谈到年轻人作画,李老显得很是感慨。他说,唐宋以后,在“水墨为尚”的指导下,中国文人画的体格达到了登峰造极之境,在中国民族文化艺术的发展中有着极高的艺术成就,尤其是文人画提倡诗书画印结合,提倡画外功,画修养,给绘画注入更深的文化内涵,确实应该很好地继承与发扬。但文人画有它的特殊性,并非普遍性,年轻人应该更深层次地理解文人画。

李老说,学习传统绘画要用辩证的观点。倪瓒是元代著名的山水画家,提倡“逸笔草草,不求形似”,但他的《六居子图》《西林禅室图》《春山图》等作品中树木山石造型都笔墨精到,章法严谨,从没看到有逸笔草草、不求形似之迹。想一想,没有形怎么会有神?因此继承传统不能照搬,要正确理解古人的东西,否则出来的作品就会千篇一律,千人一面。

让李老感慨的是,如今的年轻画家普遍存在一个观念问题,比如笔墨是不是标准,这一点,许多著名画家都讲过。傅抱石曾在一篇短文中说,“脱离时代,笔墨就不称其为笔墨”。邵大箴在一篇文章中也提到传统是广泛的、开放的、发展的。闻一多说中国文化之所以能经久不衰,关键就是“授”与“受”,显示着中国人的高度文化“自觉”和“自信”。薛永年说绘画基本有三个层面,一是最核心的最内的层次,是它的文化精神与审美境界;二是形式语言,如笔墨;三是它的媒材工具,如笔墨纸砚。冯远说继承传统是要继承传统中有利的因子,为今天的创新服务。他觉得年轻人总是不能很好地理解这些观点。其实文化精神为本,笔墨技巧为用,笔墨加上文化精神才是最好的结合,笔墨固然是形式语言,但核心还是文化精神。

年轻教师的素养和能力决定着队伍的发展方向和高度,年轻教师的性格和气质决定整个团队的性格和气质。年轻教师要时时事事处处为队员作表率,潜移默化地感染、影响队员,团结队员,以身作则、为人师表,满怀爱心,以公平、正直的人格魅力使队员对团队充满亲切感、归属感,增强凝聚力。

《毕加索的故乡》李夜冰/作

如何深入生活是李老一贯看重的。他说深入生活不是单纯地走入生活中,而是要观察、消化、吸收。齐白石曾经躺在床上,盯着天花板上的苍蝇看了一晚上,在默写。人人都知道齐白石画虾,可不知道他背后的艰难实践。他画虾,四节、五节、六节、七节都画过,后来多方比较,发现从艺术角度看还是五节虾最美,也因此我们现在看到齐白石的虾都是五节的。生活中的东西,只有注入自己的思想才有生命力。

李老说,年轻人一方面要学习中国古代以文人画为代表的老传统,又要重视20世纪以来中国画改革之后的新传统。他认为新中国成立初期,我国绘画艺术主要由三个方面形成,一是以齐白石、黄宾虹为代表的有着深厚传统文化学养和笔墨语言高度成熟的一批画家;二是以徐悲鸿、林风眠为代表,从西方引进了如素描、色彩、解剖、透视、构成等科学美术教育和创作方法的一批画家,他们为传统绘画发展增加了生机,增强了笔墨塑造形象的表现力;三是以石鲁、王式廓、罗工柳、张仃等为代表的从解放区来的一批画家,他们因工作需要涉猎过多类画种,思想开放,深入实践,反映时代。这三种力量各取所长,相互交映,形成一个激昂奋进的革命美术历史时期。因此李老说,年轻画家应该多学习一些新传统画家的作品,尤其是傅抱石、关山月、石鲁等大师们,不仅是人物画,就山水画也很有时代性,既没有丢掉传统的笔墨,又深入生活反映了时代精神。如傅抱石为首的一批画家,深入生活,走了两万多里路,画出了一批反映时代的山水画作品,形成了“金陵画派”,给新中国留下了宝贵的文化财富。因此,如果不深入生活,作品就不会有更深的文化内涵。比如你画一幅巴黎圣母院,看上去还是一幅山西古画,那感受就不一样了。

聊到最后时,李老突然说了一句,他很不欣赏有些画家的观念,比方说画室环境布置必须要有一个茶台,要有一台古琴,还要有香炉等环境衬托,才能画好中国画。李老说画画就是画画,形式仅仅是形式,画家必须深入生活,作品才能反映真情实感。

确实,李老宽敞的两层楼房里竟然没有看到代表风雅的茶台、古琴、香炉等陈饰品,满眼看到的,却都是艺术。

李夜冰简介:

李夜冰,1931年生,河北省井陉县人。中国美术家协会会员、中央文史研究馆书画院研究员、中央书画艺术研究院名誉院长、山西省老文学艺术家协会顾问、山西省名人联合会名誉副会长、山西省海外联谊会理事、山西大学客座教授、山西省人民政府文史馆馆员。

1986年出访英国举办展览;1989年率领太原市艺术家代表团访问日本并举办展览;自1992年以来先后在中国香港、中国澳门、新加坡、日本、美国等地举办个人画展并进行艺术交流及讲学活动;2009年首次在太原举办“李夜冰从艺60年画展”;2010年举办“李夜冰写生画展”;2013年在中国美术馆举办“彩墨情韵——李夜冰画展”。作品多次参加国内国际展览并获奖,《胜景银装》《美在和谐》等多幅作品被国务院紫光阁等国家重点单位收藏,《天涯咫尺》陈列在英国纽卡斯尔议会厅,《愿和平之花遍全球》曾在纽约联合国总部展出并收藏。出版有《李夜冰素描集》《李夜冰国画集》《彩墨五洲——李夜冰世界五大洲中国画作品集》《李夜冰画集》《中国近现代名家画集——李夜冰》《李夜冰文集》等。最近中央数字书画频道五集连播《李夜冰和他的中国画新六法》专题片。