道德经济及其超越

——19世纪荷兰农民抗税研究

2015-12-29格罗宁根大学经济社会与区域史研究所荷兰格罗宁根

(格罗宁根大学经济、社会与区域史研究所,荷兰格罗宁根)

道德经济及其超越

——19世纪荷兰农民抗税研究

(格罗宁根大学经济、社会与区域史研究所,荷兰格罗宁根)

道德经济是经济史研究的重要内容。1830-1850年间,荷兰发生了大规模的抗税斗争,尤以北布拉班特省和格罗宁根省为激烈。相比于格罗宁根,在抗税斗争中,道德经济在北布拉班特发挥了更为明显的作用。解释这种差异性,需要从特定的经济、社会和文化发展历史背景中寻找答案。

道德经济;北布拉班特;格罗宁根;什一税

道德在经济活动中发挥着怎样的作用?它是否会影响人们的行为选择?这的确是经济史研究中应该关注的重要话题。本文是关于1830-1850年农场主抗税斗争的,笔者致力于解决在抗税斗争中道德经济是否发挥了作用这一问题。我的观点是,荷兰北布拉班特省和格罗宁根省这两个地区的确可见道德经济的某些方面,只是相比于格罗宁根,北布拉班特体现得更加明显。这个不同点的解释需要从特定的经济、社会和文化发展中寻求。关于抗税斗争的分析,将会对探究社会、经济和文化领域之间的变迁大有裨益。

一

最近10年,社会学家和历史学家在争论农民不同应对方式的形成。埃里克·霍布斯鲍姆(E.Hobsbawm)、特奥多尔·沙宁(Th.Shanin)和埃里克·沃尔夫(E.R.Wolf)讨论了用传统的阶级和阶级行为概念研究农民阶级的立场。这些学者认为,农民缺乏有组织的政治行动。与他们的分析相同,他们看到了自发的、无组织的政治行动是最为典型的。①参见E.Hobsbawm,Primitive Rebels(Manchester 195);idem,`Peasants and politics'The Journal of Peasant Studies,1,1(1973),3-22;Th. Shanin,`The peasantry as a political factor'Sociological Review,14,1(1966),5-27;idem,The Awkward class.Political Sociology of Peasantry in a Developing Society:Russia 1910-1925(Oxford 1972);E.R.Wolf,Peasant Wars of the Twentieth Century(New York 1969).詹姆斯· C·斯科特(James C.Scott)将行动的伦理规范联系起来,并称之为“道德经济”。因为在乡村生活中,有权势的人和无权势的人之间,规避风险、非正式担保和互惠关系非常流行,这种道德经济必然会影响到农村反抗的类型。②参见James C.Scott,The Moral Economy of the Peasant.Rebellion and Subsistance in Southeast Asia(New Haven 1976);idem,Weapons of the weak.Everyday forms of peasant resistance(New Haven 1985).

19世纪的欧洲,仍然是农业经济占主体,土地税是国家的重要财政收入。不过,尽管土地税非常普遍,这种税的征收方式因时期和地域的差异,在不同的国家有不同的表现。随着中央集权的逐步发展,课税的权力逐渐由中央垄断起来。以往由教堂、贵族等拥有的农产品特殊免税额、税收和免付租金,变得越来越无效起来。伴随着法国大革命的余波,这些被假定为封建残余的东西,开始在欧洲的绝大部分地区被废除了。

当然,这个过程是较为曲折的。“自由、平等、博爱”不仅没有导致俄国发生像英国、法国那样的改变,即使是在荷兰共和国,这个在1795-1814年还是法国卫星国的国家,也没有能够按照法国的办法,完全摧毁所有这些非国家所有的权力。到最后,荷兰反而是欧洲国家中最后赎回“什一税”的国家之一。

所谓“什一税”,是由欧洲基督教会向居民征收的宗教捐税,主要用于神职人员的薪水和教堂日常经费以及赈济所需。这种捐税要求信徒按照本人收入的十分之一上交。农村人口从外部世界发展出了一套应对债权的独特办法。包括“什一税”在内的课税需求可能会遇到阻力,也可能不会。在遇到农村人口反抗时,他们会有非常多不同类型的应对方式。反抗的形式可能受到社会、经济和文化的影响。农民的这种应对方式被认为是农民文化的一部分,也可称之为“道德经济”。当然,这里所说的“农民”和“农场主”都是抽象化了的概念。有趣之处还在于,当市场导向开始出现时,这些策略会发生怎样的变化?

众所周知,荷兰在19世纪仍然是一个农业社会,虽然它的商业也高度发达。在19世纪,“什一税”仍然在荷兰许多地区大量存在,在北布拉班特地区所占比例尤多。[1]

表1 1909年尼德兰“什一税”权的分布

最初,“什一税”由教堂发起,但是,作为17世纪宗教改革的结果,“什一税”被中央或省政府所掌控,并将这项权力高价租赁给私人,由私人代为征收。从表1可以看出,在19世纪时,“什一税”在荷兰很多地区仍然非常普遍。在北布拉班特省,国家(“Rijksdomeinen”)是“什一税”最大的所有者,许多机构和个人也拥有收税权。这些有权征收“什一税”的私人,并不会觉得自己有维护教堂正常运转的任何义务。因为在绝大多数情况下,这些所有者都是新教徒,而北布拉班特地区绝大多数人口都信奉罗马天主教,双方的矛盾是显而易见的。北布拉班特省原为比利时的一部分,独立后仍然紧临比利时,该地区土质多沙,不是很利于农业生产,所以产量也比不上有黏性土质的格罗宁根地区。

同荷兰的其他地区一样,北布拉班特省也曾尝试将“什一税”的征税权租赁给某些私人,此人代政征收“什一税”的谷物,绝大多数情况下是黑麦。租赁权在公证人公证后,进行一年一度的公开拍卖。通过这种拍卖,“什一税”所有者(政府)确信可以提前从“什一税”承租人手中获得现金。“什一税”的承租人实际上是“什一税”产品的收集人,通过售卖产品以获得更多的利润,当然他们也要面对不确定的风险。荷兰的农业历史学家都同意,“什一税”的课税是对农业的干扰,“什一税”所有者并不会参加必要的农业投资,而只会关心征税,因为它是按比例征收,自然会减少农民的种植积极性,减缓农产品的增长。由于这种明显的弊端,导致1795-1813年间,在欧洲的绝大多数地区,“什一税”已经被废止,在荷兰也变得越来越在法律上有争议,人们从不同的角度非议它,并逐渐将观点集中到要废止它。最终,这导致了1907年荷兰“什一税法”的出台。

二

北布拉班特地区的小农和农场主发展出三种类型的方式对抗“什一税”:抵制“什一税”的租赁,抵制“什一税”的征收,并试图赎回“什一税”权。

集体对“什一税”权的赎买和收购是一项战略,这项战略在1850-1880年的北布拉班特获得了相当的发展,而这个时期恰好也是农产品价格相当高的时期。数个比较大的农场主在赎买“什一税”权方面扮演了重要角色,商业合约使得“什一税”的投资效益失效,这最终导致了一些委员会和更为永久组织的出现。某些时候,就是这些人,或他们的儿子,建立了这个区域最早的农业组织,在19世纪末最终并入了“农场主协会”(farmers union)。

另外两种抵制的形式则相辅相成。这种抵制和“什一税”出现与发展的两个阶段密切相关。在绝大多数情况下,本地农场主充当“什一税”租户。这给了他们向公众出租征税权的机会,即所谓的“垄断权”。农场主聚集在一起,好似租户候选人,有能力通过协商一致的方法保证租金价格的低廉。因为当地的承租人可能会满足于有限的利润率,这种习俗就发展成为尽可能少地征收“什一税”。通过这种方式,农场主可以控制“什一税”所有者的要求,甚至“什一税”承租人的风险都会非常之小。这并不仅仅局限于北布拉班特省,也盛行于荷兰的其他地区。詹姆斯·C·斯科特称之为“具有普通、沉默性质的农民阶级特色战略和部分的道德经济”[2]。

当然,“什一税”所有者并没有能力做出如此之多的所有反对行动,因为18世纪和19世纪国家也出台过一些禁令。没有多少外来者有兴趣或希望租赁“什一税”,只有最大的“什一税”所有者,如皇室(Crown),才有能力并且在一定程度上乐意阻碍这种垄断权。在这种情况下,他们不得不组织外来者进行租赁,或亲自收获“什一税”农产品。当用这种方式消解掉垄断权时,农场主们便可以开始更大范围地公开对抗“什一税”。垄断结束之后,将会进入第二阶段,他们开始试图破坏“什一税”,激烈争论可征“什一税”的精确尺度或者要求这些陌生的“什一税”租赁者签订书面合同,保留证据。农场主会努力不向“什一税”租赁者透露哪些谷物应该征收“什一税”。随后,他们会在夜里亲自收割完全部的谷物,并通知当局,说是窃贼盗走了田里的“什一税”财产。这样一来,“什一税”租赁者或所有者就不得不通过司法程序试图收回本该属于自己的份额。但司法程序无疑是一种非常复杂且经常是成本高昂的方式,只有那些主要的、富有的“什一税”租赁者才可承受得起。农场主还可以制作一个抗议征收“什一税”的指示牌,然后转而收获全部谷物并不偿付任何“什一税”。当收割行动发生时,常常会伴有喧嚣的庆祝、击鼓、喇叭和来复枪的声音。农民们制造出很多的噪音,并偶尔会恐吓“什一税”租赁者及其帮手,以显示出他们反对的决心。这种反抗是一种高度仪式化的喧闹,很少有损失,也没有人会因此受伤,但却会给“什一税”租赁者造成极大的心理压力,让他们知难而退。

在北布拉班特,1844年、1848年、1849年、1851年的夏季这种“什一税”反抗行动在许多自治市都频繁发生。之所以在这几年中频繁发生,至少有两个原因。第一是国家重新恢复了对新出现耕地征收“什一税”(称为“诺瓦尔”什一税),而在几十年前,这种新增耕地是免税的。第二是一连串糟糕的收成,威胁到了市场上的粮食供应,提高了物价和付税的成本。

农场主使用了他们能想到的所有战略,他们试图垄断征收“什一税”的权力、拒绝上交“什一税”、盗窃“什一税”产品,以及用喧闹的手段威胁征税人员。政府则采取了更为严厉的措施,垄断现象被处以罚金,政府还尽可能地寻找外来的租赁者以填补空缺。当政府不能成功地寻找到外来租赁者时,政府代理人就亲自出面来组织收税。农场主在晚上收割应缴“什一税”的谷物,并妨碍政府委派的官员检查。司法部长试图警告“什一税”的拒绝者,随后安排步兵驻扎到各个乡村,以保证征税的顺利进行。

谁参加了这项集体反抗行动?关于这一问题,可以通过对一个大农业村庄的调查来找到答案。

通过表2可以看出,在这个村庄一共434户村民,有95户进行反抗,约占全部比重的28%,他们的名字被当地治安官和市长记录在案。这个清单甚至可以和一年后的人头税登记表相提并论。另外,我们还可以看到,第一阶层的人数众多,但支付的人数却并不多,还不如6-7阶层的人数。可见人们总是会根据自己的利益选择自己的立场。

1830-1850年以前,北布拉班特省的农业具有鲜明的小农经济的特点:绝大部分劳动力来自家庭内部,很少雇佣劳力;小农场存在巨大的自我消耗;公共事业开始广泛发展。剩余产品要到市场上出售,一般是一些黑麦、荞麦、鸡蛋和越来越多的黄油、肉类。在其中部分地区,基础设施的改善自1820年代以前就开始了,市场化迅速发展。“诺瓦尔”什一税是这一切的见证者。根据估算,1855年时,在这一区域的东部村庄,农场主通常会将80%的粮食、约60%的黄油和约30%的黑麦年产量投放到市场。当然,考虑到他们的土壤的质量,可以说他们的总体生产力水平仍然非常低。北布拉班特省的农业尤其需要依赖大量的肥料,才能满足生产之需。农场主都普遍喂养牛羊,以便尽可能收集肥料。苜蓿和两熟制被引入,用于刺激生产。1878年后谷物价格的下跌是另一重要刺激因素。农场主转向用黑麦饲养牛类,黄油和肉类就变成此区域最重要的市场产品。①参见G.M.T.Trienekens,`Aarle-Rixtel en Wanroij in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw',in:J.van Oudheusden en G.M.T. Trienekens,Een pront wijf,een mager paard en een zoon op het seminarie,Oostelijk Noord-Brabant 1770-1914('s-Hertogenbosch 1993),246-247.

表2 1844-1845年泽兰村“什一税”拒绝者组成表

在这一过程中,农场主新建立的组织重要性越来越凸显:“NCB”罗马—主教农场主联盟由一位神父成立于1895年。在随后的几年中,这个联盟在此区域内组织了超过1万名农场主。当地牧师也纷纷倡导大家加入联盟。这个联盟的重要性在于提供了饲养繁殖的信息,并通过买卖合作减少了风险传播的可能性。他们的行动明显具有强烈的自治色彩。20世纪初,这个联盟开始成功进军政治,在省议会中拥有独立候选人。这是北布拉班特省了不起的成就,因为多数农场主只在1896年才得到了投票权。在世纪之交时,这个联盟强烈建议国会废除“什一税”。数年后,在此联盟的支持下,来自北布拉班特省的第一个农场主被选入国会。农场主协会的竞选活动也同罗马—天主教政党紧密结合起来。

三

和北布拉班特省抗税斗争形成鲜明对比的,则是格罗宁根省的情况。格罗宁根是荷兰北部沿海岸产量最高的黏土质地区之一,农业生产最为发达。1832年,一项经过彻底改革的土地登记簿开始生效。在这一年当中,对土地的课税(3/4的直接税收入归中央政府)将以这个新登记簿为基础进行征收。这项改革旨在使荷兰的土地税达到标准化,因为在荷兰的一部分地区,土地税维持在一个相当低的水平。新的课税方案导致土地计税价格实际上被高估,尤其是在格罗宁根,土地税的平均涨幅高达25%。这一举措遭到农场主的强烈抗议,政府官员也明白,在这种情况下推行新的土地课税政策是相当困难的,他们还一度建议适当延长推行新政的时间,以缓解农场主的不满。②参见J.Nijman,Spanning en conflicten tijdens de agrarische crisis.Een onderzoek naar petitiebewegingen in de periode 1820-1835(Unpublished master thesis Groningen 1988).Older descriptions of these actions are found in J.Z.Kannegieter,'Nieuws uit de Ommelanden,circa 1834-1840',Tijdschrift voor geschiedenis 51(1936)420-429 and W.J.Formsma,'Groningen en 1848',Groningse Volksalmanak(1948)33-82.

不过,中央政府态度强硬。不出所料,在1832年,关于新征税估值的最后决定,激起了格罗宁根不同地区农场主的普遍抗议。省议会议员公开批评政府,甚至建议农场主对此决定予以拒绝。这个抗议活动规模巨大,该地区有影响的人组织了随后的请愿运动。在此前几年,同样一批人也组织过几次类似的请愿,比如反对其他税收政策、保护玉米价格和反对格罗宁根省议会中居领导地位的贵族等,所以显得很有经验。这些领导者(以农场主和律师为主)在数个俱乐部和社团中相互见面交流,积极参加省议会议员和国会候选人的竞选活动,并且获得了非常大的成功。他们中的绝大多数都属于高收入群体,经过努力,格罗宁根省于1848年取得选举权。

在等待国家委员会关于其反抗行为的处理意见时,格罗宁根许多村庄的农场主决定从1833年起就不再缴纳土地税,虽然在此之前,他们一直全额交付。这个运动在东部地区(奥尔丹布特市)声势尤其浩大,在480名农场主中,约有40%都参加了进来,签署请愿书,表达了其坚定的决心。

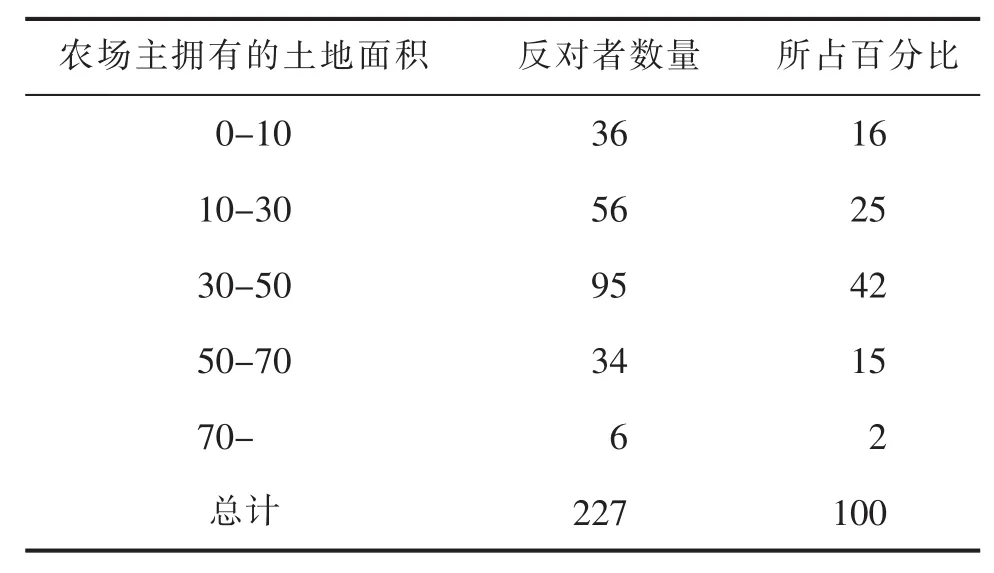

表3 1834年奥尔丹布特地区土地税反对者和地产

资料来源:Nijman,Spanningen en conflicten,第68-69页。数据经过了重新计算。

由表3可以看出,中型地主和大地主在运动中居于主导地位。请愿书纷纷寄给国王。国王认为这是一种危险的叛乱行为,要求地方行政机构予以坚决镇压。但省政府的反应模棱两可。州长亲自跑到抗议村和农场主进行讨论,市长则派人把最重要的土地税反对者带到市政厅进行谈判。这种策略取得了很大的成功,双方都各退一步,到1834年时,只有极个别的自治市农场主还在坚持,仍然按1830年的估值标准进行纳税,或者干脆什么也不交,而另一些人则胡乱想出一个数字进行交税。在这些自治市中,市长和其他管理者也公开对反对者表示同情。

代表国王利益的人非常顽固,最初他们只是关注反对者中那些最为富有和最为重要的农场主。后来他们仍然坚持要将征税权拍卖出去。但是,当如此之多的人都参加进来,农村主们制造了声势浩大的噪音,使得他们能够轻松破坏拍卖会的进程。没有人能够顺利完成投标工作。虽然有全副武装的军警们的保护,这场拍卖活动仍然以灰头土脸的方式悄然结束。

1835年1月,一项新的拍卖活动仍然尝试按照类似的方式进行。这一次,该地区和靠近德国的数千名劳动者集合起来,导致本该作为交易场所的旅馆被洗劫一空。军队开始行动起来,大量的百姓被逮捕。随后,在监狱前,正当这些被逮捕的农场主和劳动者要被审判关押时,一大群人又聚集过来,不知道是谁开了第一枪,有人被枪杀。此后,军队强力干预,剩余的反对者随后不再公开反对新的课税政策。

格罗宁根的抗税行动与北布拉班特农场主的行动相比,具有非常明显的差异。在格罗宁根,请愿似乎在集体行动中起了决定性作用。但1840年北布拉班特反对“什一税”的斗争,没有出现类似农场主的请愿行为。然而,在从比利时分裂出去的时候,北布拉班特省却出现了大规模争取教育自由的请愿活动。他们对行动方式的选择,与行动的组织机构是契合的。格罗宁根的农场主与政府作斗争,因为他们把政府当做决定的执行人看待。北布拉班特的农场主实际上在和一群“什一税”所有者斗争,他们把这些人当做国家财产的管理人看待。另一点不同也与此相关,“什一税”的私权一致性较之土地税而言微乎其微,而修订后的土地登记簿则旨在强化这种一致性。从这个视角出发,可以说格罗宁根的反抗应当被视为对一体化进程的反抗。

格罗宁根农场主的动机,部分来自于政治原因,部分是利益因素。对政府来说,反对行动听起来像危险的自由主义。然而,农场主首先提出土地登记的精确性问题,通过技术论证来反对过去的租金,因为格罗宁根这种土地所有权的特殊方式,并不能充分解释所有问题。其次,以面积比例而非根据政府支出比例为基础的征税,在合法性方面也受到了强烈的质疑。农场主并不愿意承担王国内外到处都是的各种债务。他们在请愿书中强调了这一点,必须要对“忠诚”作出相应限制和约束,不能让国王无法无天,也就是说,国家不能无限制地攫取人民却不承担任何义务。

北布拉班特省农场主的动机则并未得到明确的阐释。毫无疑问,其行动大致追溯到拿破仑时期(1795-1815年)。律师和农学家对“什一税”的质疑,加强了对现状早已不满的农民进行反抗。农场主认为“什一税”是一个负担,可以通过战略行动将其解决。只是在某些情境下,如收成不好时,或新土地权利膨胀时,这种行动战略才会失效。因此,在相当封闭的群体中,垄断和夜间收割是“道德经济”的一部分,也是这些农场主自然而然的选择。

格罗宁根农场主则不同于北布拉班特省的同行们。后者对沙质土地更少期待,且小土地拥有者生产能力有限,尽管他们增加了市场的份额。而在过去高粮价的时候,格罗宁根农场主已经通过出口粮食达到了相当高的生活水准。北布拉班特的生产率低于格罗宁根,处在一个更低的水平上。格罗宁根的社会关系也更有效率:如同邻居互助一样的非正式保证几乎消失,似乎被富农和成群的工人两极分化的关系所取代。他们之间不存在一个封闭的乡村社会组织,而是有着强大的社会凝聚力。格罗宁根和北布拉班特农场主的文化差异,简直是属于不同的两个世界。东北部布拉班特的物质文化基础以传统小农社会为特点,农场主很少有耐用的消费品,且价格几乎不超过200荷兰盾。另一方面,格罗宁根农场主不仅拥有五倍数量的商品,且分类更加丰富、更加现代。格罗宁根的农场里常有一个红木写字台,如白银和黄金珠宝一样珍贵。同样地,人们的着装也更显富有,更受时尚潮流影响。农业发展和生活方面的差异更显现了经济地位的重要性。

宗教因素也起着重要作用,加速了北布拉班特省和格罗宁根省的差异。格罗宁根的人口多是新教徒,而同一时期的加尔文教徒、自由主义者、虔信派和东正教运动如火如荼,相互竞争,都在努力寻求新教徒人口的支持。对旧式宗教仪式的憎恶是不同抗议运动的一个共同点。在北布拉班特,罗马天主教团体的宗教仪式几乎占据全部社会空间,不仅在教堂集中了大量的人,而且在队伍行进中,在朝圣活动中,也无处不在。约在1840年以前,礼拜的强度和同质性通过所谓人民传教团体而得到强化,有着冗长的布道和祷告会,教区内各个阶层的人都要参加,这促进了“四海之内皆兄弟”观念的延续和会众的聚集。

针对不同行为类型的比较,查尔斯·蒂莉(Charles Tilly)提出过有益的建议,有效分析集体行动的变化,即“行动张力”的发展。这个“行动张力”由几种集体行动组成。为了描述它们,他使用了一些变量。抵抗的方式告诉我们,农场主是如何做到动员同行的,他们参与的社会网络又是如何使他们自己组织起来的。强度、持续时间和暴力数量提供了农场主和对手(假设是政府)之间势力均衡的资料信息。另一个变量是人们在以前的行动中所获得的集体经验和对其他方式的行动例子的了解。最后一个变量,蒂莉解释为集体抵抗的动机、局部秩序、权利与法律意见,换句话说,就是道德经济的痕迹。在分析集体抵抗动机时,道德经济这一概念非常关键。这一概念表明,在社会团体之间的经济关系是由人际关系之间的行为与舆论约束的。相互作用和共同依靠起着重要作用,因此最弱的一方可以通过温和的方式向强势一方表达诉求。①Tilly,From Mobilization to Revolution,153-159.

较之于北布拉班特的同行,格罗宁根的农场主更加富有,经济更加开放。市场导向在这个最后的区域中仅仅刚开始发展。这个过程伴随着宗教现代化因素,宗教现代化在仪式上有力地解决了社会紧张感。而北布拉班特的“道德经济”在区域文化上得到了强有力的保留,他们的“农场主联盟”发展了重要的自助合作,软化了北布拉班特小所有者和世界市场之间的关系。这个停滞与发生在格罗宁根的行为相比,差异巨大,不能不让人联想起“道德经济”这个概念。

[1]J.L.van Zanden.The first green revolution:the growth of production and productivity in European agriculture,1870-1914[J]. Economic History Review,1991,(4):215-239.

[2]J.C.Scott.Resistance without Protest and without Organization:Peasant Opposition to the Islamic Zakat and the Christian Tithe[J]. Comparative Studies in Society and History,1987,(4):452.

(倪玉平、张闶译)

(责任编辑 程铁标)

Maarten Duijvendak

A Study of Farmers’Refusal to Pay Tax in the 19th Century Netherlands

Maarten Duijvendak

(Institute of Economic,Social and Regional Histories,Groningen University,Groningen,Netherlands)

Moral economy is an important content of economic history studies.In the years 1830-1850 in Netherlands,a large-scale resistance against taxation of farmers occurred;in Noord-Brabant and Groningen,the most intense.As compared to Groningen,moral economy played a more notable roll in this resistance in Noord-Brabant.An analysis of the resistance against taxation needs to trace the interrelations between changes in the social,economical and cultural domains.

moral economy;Noord-Brabant;Groningen;tithe

K107

:A

:1673-1972(2015)05-0005-06

2015-08-10

Maarten Duijvendak,荷兰格罗宁根大学经济、社会与区域史研究所所长,教授,博士生导师,主要从事经济史研究。