离婚子女抚养的实证研究

2015-12-29朱晨,孙依莎,吴珍等

离婚子女抚养的实证研究

朱晨孙依莎吴珍冯逸寒赵紫超

杭州师范大学法学院,浙江杭州311100

摘要:2001年婚姻法修改以来,中国的婚姻家庭法律经历了14年的实践。我国离婚案件多涉及子女抚养问题,在统计浙江省离婚案件中有关子女抚养的诉讼率占到极大的比例,但我国在有关子女抚养问题的法律亟待完善。本文以浙江省各法院对于离婚子女抚养问题的处理为样本,对我国存在司法现状进行理论分析,以期对离婚子女抚养的问题解决有所助益。

关键词:离婚;子女抚养;直接抚养人

中图分类号:D923.9

作者简介:朱晨(1994-),浙江长兴人,杭州师范大学法学院本科生,研究方向:知识产权。

一、引言

婚姻不只是两性的生物单纯结合,抚育后代是它最重要的社会功能。近十年来离婚率迅速增长,离婚案件在法院的数量随之增长,从离婚案件的诉讼请求中可以看出,离婚夫妻双方对于子女抚养权问题的争议激烈,而法律对于此方面的规定较为苍白,造成法官裁判的困难和不一致,因而对于此问题趋待研究完善。离婚后的父母对未成年子的抚养是否适当和充分,对未成年子女的成长有重要的影响。本文着重从离婚后未成年子女直接抚养人制度,研究离婚后子女保护。

二、立法原则

2001年4月28日全国人大常委会第二十一次会议通过的新婚姻法,关于离婚后未成年子女抚养的相关规定,其基本精神是子女抚养问题由父母协商,协商不成由法院判决。1989年联合国颁布《儿童权利公约》,确立了儿童利益最佳原则,该原则不仅成为大陆法系和英美法系法院处理父母离婚未成年子女权利义务案件的最高标准,而且在国际人权保护领域也逐渐受到重视,成为《联合国儿童权利公约》明文规定的一项重要原则。①相比之下我国并没有明确的将子女最大利益原则作为立法中心原则。

三、直接抚养人的确定

(一)直接抚养人确定的基本原则

1993年最高人民法院《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》(以下简称《意见》)规定离婚后直接抚养人的确定要本着有利于子女的身心健康,保障子女的合法权益的角度出发,被认为是奠定了离婚后未成年人抚养的基本原则。此基本原则在实务操作中也被严格执行和遵守。2015年1月31日到2015年3月31日浙江省杭州市中级人民法院处理的6个关于离婚后未成年子女直接抚养人的归属纠纷,每个裁判理由都是从保障未成年子女的合法权益的角度出发,(2015)浙杭民终字第178号判决书直接指出直接抚养人的归属要遵循子女利益最大化原则,由此可看出,中国对于未成年直接抚养人的归属问题从以前的父权本位到现在的以保障子女合法权益为本位,走出旧时代的封建家族观念向近现代子女权益观念靠拢。虽然《意见》已明确规定以保障未成年子女权益为优先,但《意见》中又指出在保障子女的合法利益的同时还要结合父母双方的抚养能力和抚养条件等具体情况妥善解决,使得此原则又有倾向保障父母权益之嫌,并且整条规定虽是原则,但不像其他国家那样直接指出子女最佳利益,不提父母的权益保障问题,更重要的是此原则并不在中国法律上明确规定,而是在《意见》中提到,《婚姻法》对于离婚后未成年人的抚养归属问题仅在36条第三款中一笔带过,内容也规定得很模糊,实务已实践未成年子女最佳利益原则的情况下立法仍保持着原来的说法,立法应做出表率。

(二)中国关于直接抚养人确定的具体标准

在基本原则的指导下,《婚姻法》、《妇女权益保护法》、《最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》制定了具体的标准:

1.幼年原则

此原则包括两条,(1)离婚后哺乳期内的子女,以随哺乳的母亲抚养。(2)两周岁以下的子女一般跟随母亲生活。未成年子女在幼年的时候比起父亲更需要母亲的哺乳照顾,由母亲来担当直接抚养人更为妥当。这种做法是一刀切的方式将直接抚养人定为母亲,并没有考虑每个家庭的特殊性。因而《意见》又规定两周岁以内直接抚养人为男方的情况:(1)患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病,子女不宜与其共同生活的;(2)有抚养条件不尽抚养义务,而父方要求子女随其生活的;(3)因其他原因,子女确无法随母方生活的。此三种情况主要是从母方的健康状况和父方的意愿来考虑的,笔者认为标准太过简略,随着工业化发展,男女皆可从事工作且往往年轻的父母因工作而非常忙碌,双方都无空暇来抚养孩子,此时若仅仅考虑父母则双方都不适宜抚养孩子,因而还应将父母双方的经济工作状况,祖父母等其他情况加进去予以综合考虑。

2.父母协议原则

《意见》中规定父母双方协议两周以下子女随父方生活,并对子女健康成长无不利影响的,可予准许;在有利于保护子女利益的前提下,父母双方协议轮流抚养子女的,可予准许;父母双方协议变更子女抚养关系的,应予准许。屈某诉刘某某变更抚养关系纠纷案②迈出了司法前进的一步。此案中法官在考虑直接抚养人归属时对于父母的抚养协议只是作为参考,而不是被动地受限于协议的效力问题,在一开始依据订立的抚养归属协议确认子女抚养归属后来协议无效的情形下没有在协议的约束下直接判决之前的抚养归属无效,而是将此协议作为参考更主要地考虑子女的生活生长环境而做出不改变抚养归属的判决。而从杭州市中级人民法院近一年多处理的关于离婚抚养协议的案件中也能清晰地看出司法的进步:

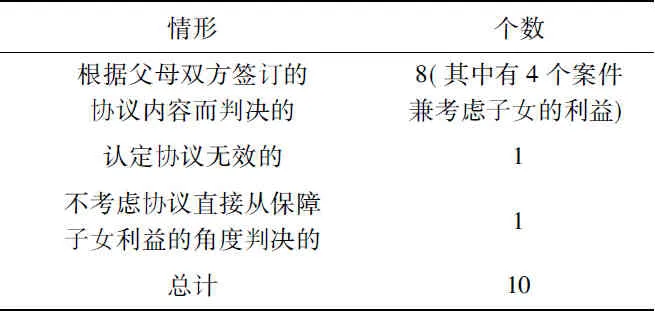

2014年1月1日到2015年3月22日杭州市中级人民法院审理有关离婚子女抚养协议的情况

情形个数根据父母双方签订的协议内容而判决的8(其中有4个案件兼考虑子女的利益)认定协议无效的1不考虑协议直接从保障子女利益的角度判决的1总计10

注:数据来自中国裁判文书网。

3.父母的抚养能力

法律中以父母的抚养能力为角度考虑子女抚养归属的情况是子女随其生活,对子女成长有利,而另一方患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病,或者有其他不利于子女身心健康的情形,不宜与子女共同生活的。这显然仅考虑到父母的健康问题,对于其他不利于子女健康的情况也没有明确规定,在实务中可操作性差。相较于大陆,美国和台湾对于父母的抚养能力有着更细致的规定。按照台湾《民法典》1055条之一第3款的规定,父母的抚养能力应就父母双方的年龄、职业、健康情形、经济能力、生活状况等通盘加以考虑。美国和台湾同时还将父母双方的道德品行作为抚养能力的衡量标准之一,例如父母双方由一方酗酒、嫖娼、赌博、吸毒等不良行为,都将是失去直接抚养人资格的判断因素。特别是没有考虑到家暴对于未成年人的严重伤害程度。因而对于父母的抚养能力是否能胜任直接抚养孩子的工作,美国和台湾有着谨慎而全面的考虑,不仅包括身体、经济等客观方面,还考虑到主观的精神方面,力求未成年子女有一个健康的成长环境。

4.子女的意愿原则

《意见》中考虑到子女意愿是在父母双方对十周岁以上的未成年子女随父或随母生活发生争执的前提下,这意味着在父母双方协商一致的情况下法律排除未成年子女的生活意向。这是以父母的利益为优先而忽视了子女想跟随哪方生活的主观意愿,而对于十周岁以下的未成年子女直接否决了其表达意愿的权利,笔者认为欠妥。对于直接抚养人归属的直接影响人便是被抚养的未成年子女,若法律考虑到其未成年心智不健全而擅自决定直接抚养人而让未成年子女今后跟着自己不喜欢的一方生活,对未成年子女的健康成长极为不利。而从法院审理的抚养权案件来看,也几乎很少考虑未成年子女的意愿情况。2015年1月至3月杭州市中级人民法院的抚养权纠纷案件中考虑到子女意愿的比例连1%也没到,可见对其的忽视程度。与中国相反,美国非常注重未成年子女的意愿情况,在法院决定直接抚养人归属时,定会当面问未成年子女的意愿,将其作为裁判的主要判断依据之一。

5.生活环境原则

此标准在法条中仅是《意见》第三条的第二款:子女随其生活时间较长,改变生活环境对子女健康成长明显不利和第四条的情况。但在实务操作中这条规定的引用率达90%以上,以2014年1月1日到2015年3月22日杭州中院的抚养权纠纷案件为参照③,79个案件中74个裁判的关键理由便是“考虑到儿子(女儿)长期随母(父或者祖父母、外祖父母)一起生活,形成相对稳定的生活学习环境”,④在不改变现状的情况下尽可能提供给未成年子女良好的生活成长环境。夫妻双方抚养条件相当,因工作的忙碌,年轻父母往往没时间照顾孩子而让祖父母、外祖父母代为照顾,而且孩子所生活的区域也以父母双方之间较发达地区为主要。因而法院在裁判直接抚养人的归属时往往首先考虑孩子的生活环境,以有利于孩子学习成长的地域为优先,再考虑其他因素,并且生活环境原则里有包含经济水平、子女意愿等因素,趋近于子女最佳利益原则,在具体裁判中可操作性强,鉴于立法对于此方面的规定较为薄弱,为了更有利于法律的执行和实践,应在此内容上完善和充实,使之更加合理。

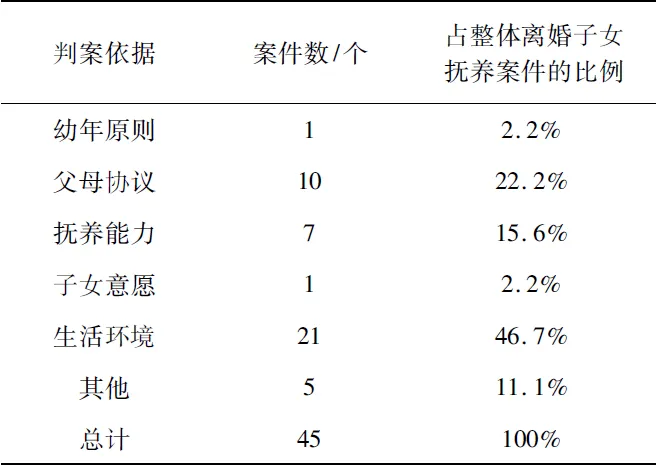

附:2014年1月1日至2015年3月22日杭州市中级人民法院离婚子女抚养案件的整体处理情况

判案依据案件数/个占整体离婚子女抚养案件的比例幼年原则12.2%父母协议1022.2%抚养能力715.6%子女意愿12.2%生活环境2146.7%其他511.1%总计45100%

注:表中数据来源于中国裁判文书网。

四、结语

子女不易,且养且珍惜。离婚对于夫妻双方是伤害,对孩子更是。为了提供给孩子更好的成长环境,法律需要作出进一步的细化规定,完善我国的社会福利法制,才是上上之策。

[注释]

①吴雪玲.关于离异家庭子女抚养的若干问题研究[J].法律文献信息与研究,2010.

②中国审判案例要览(2010民事审判案例卷),国家法官学院.

③中国裁判文书网[EB/OL].http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/.

④(2015)浙杭民终字第144号、第118号、第108号,(2014)浙杭民终字第3391号.

[参考文献]

[1]许富仁.关于离婚后未成年子女抚养费设立担保的立法构想[J].法学研究,2001(1).

[2]杨立新.亲属法专论[M].北京:高等教育出版社,2005.

[3]陈苇.婚姻家庭继承法学[M].北京:高等教育出版社,2014.