企业非正式组织人力资源管理优化研究——基于人际网络理论分析

2015-12-28徐斌秀

徐斌秀

(安徽工程大学管理工程学院,安徽合肥,241000)

在当前全球经济增长速度迟缓、世界主要经济体表现欠佳的情况下,企业面临着更加激烈的市场竞争。[1]企业之间的竞争可以展现在多个方面,如技术、管理、经营等。但是企业之间的竞争归根结底是人才的竞争。企业在人力资源管理的过程中,倘若出现管理不善的情况,将会造成优秀人员的流失,从而降低企业的核心竞争力与凝聚力,在激烈的竞争中处于不利的地位。

非正式组织能够协调企业员工之间的相互关系,通过反映工作人员需求、维护内心尊重、协调人际关系等方式,对企业的人力资源管理起到积极的推动与促进作用。但是,非正式组织如果不能有效控制,则有可能起到负面影响。[2]因此,企业非正式组织也需要进行有效管理,才能最大化地发挥其正面效应,推动企业快速健康地发展。

一、研究综述与方法

人力资源管理一直属于研究热门,近年来,众多学者更是对人力资源管理进行深入研究。H.M.Tuihedur Rahman、Gordon M.Hickey、Swapan Kumar Sarker[3]以孟加拉国政府产权下放政策为研究对象,在产权下放政策背景下,分析了人力资源管理的优化方法,研究了在新政策下人力资源管理的策略调整过程,得出不同政策下需要不同的人力资源管理策略。Mark L.Lengnick-Hall、Cynthia A.Lengnick-Hall、Carolee M.Rigsbee[4]将供应链的人力资源管理进行整体的战略研究分析,通过拓展战略人力资源管理和人力资源系统的边界条件、建立在之前策略性人力资源管理理论和供应链的背景下提供一个研究框架,对人力资源研究和管理提供实证分析。林亚清与赵曙明[5]将战略柔性作为一种典型的动态能力运用到战略人力资源管理的研究领域中,探索战略柔性在构建高层战略管理团队社会网络的人力资源实践与企业绩效关系中所扮演的中介作用,研究表明高层管理团队社会网络的人力资源实践对企业绩效有正面影响。David M.Sikora和 Gerald R.Ferris[6]运用社会语境理论提出一种新的组织文化,利用直接的人力资源经理模式来实现,在实现过程中,需要考虑政治环境的影响,最终实现了人力资源创新管理驱动员工的预期结果。Inga Lapia、Gunta Maurānea、Olga Starieca[7]认为从长远的角度考虑,人力资源中智力与知识的作用会逐步显现,通过分析几种不同类型的人力资源管理模式,得出基于知识管理模型下的人力资源管理可以使雇员与雇主共享相同的利益,同时承认不同群体之间的爱好差异性。Liudmila Lobanova 和 Iveta Ozolina-Ozola[8]以 拉脱维亚与立陶宛的人力资源管理模式为研究对象,通过介绍组织中的人力资源管理专家评价在提高人力资源管理性能方面的作用,揭示人力资源管理实践的有效性与重要性。楼旭明与贺蕾蕾[9]以陕西省135家企业为研究对象,以企业虚拟人力资源管理现状为调查内容设计调查问卷,采用SPSS软件对所收集的问卷进行数理统计分析,然后对陕西省企业人力资源管理虚拟的总体程度,及不同地域、性质、规模、行业类型的陕西省企业虚拟人力资源管理的技术虚拟及组织虚拟程度进行描述。

二、基于人际网络理论的非正式组织识别

(一)非正式组织与人际网络的定义

企业非正式组织是在企业正式组织的正常运转的情况下形成的,是在人与人之间相互作用的基础上而形成的共同体,是企业员工在共同工作和生活的交往过程中,产生彼此的共同利益与认同关系的集合群体。

人际网络又称社会网络,实质上是为了共同目的,即人与人之间进行信息与情感交流的关系网,是一个由某些个体或组织间社会关系构成的动态的系统。它基本上由节点(Node)和联系(Relationship或Tie)两大部分构成,节点是网络中的个体或机构;联系则是交流的方式和内容。[10]

由企业非正式组织与人际网络的概念可以看出,企业中的员工,做为人际网络的节点,员工之间的交流可以看做人际网络的联系。企业中区密切联系的员工,可以构成非正式组织。因此,可以用人际网络的理论来分析企业非正式组织,企业非正式组织可以通过人际网络进行识别。

(二)企业员工联系判别

笔者采用向量夹角余弦来判定员工之间是否有联系。向量夹角余弦是通过公示来计算两者之间的相似程度,是在本文中用来测度企业员工间能否达到联系的标准。

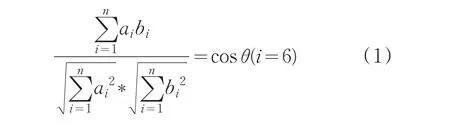

设两员工之间存在联系的指标值为{ai,i=1,2,… n},{bi,i=1,2,… n},员工向量夹角余弦公式为:

式(1)中,cosθ是企业员工个人向量夹角的余弦值,cosθ的值越大,表明二者之间存在联系的可能性越高。

由于企业中的非正式组织是基于共同的兴趣、共同的观点、共同的情感、共同的目标等结合起来的,因此,企业非正式组织中的联系应考虑如下几个方面:

1.是否有共同爱好(共同兴趣);

2.是否有相同的专业背景(共同观点);

3.是否是相同的工作性质(共同目标);

4.年龄差距是否在3岁之内(相同年龄段的共同情感);

5.是否一同参加过聚会;

6.是否有过下班后结伴回家。

按照上述六个条件,将企业中任意两位员工定义为六维向量 X=(x1,x2,x3,x4,x5,x6),Y=(y1,y2,y3,y4,y5,y6)。其中,x1,y1表示两员工是否有相同的爱好,如果存在,则x1=1,y1=1,否则,x1=0,y1=1。依此类推,x2,y2表示企业在生产过程中是否有相同的专业背景,若有相同的专业背景,则x2=1,y2=1;若没有相同的专业背景,则x2=0,y2=1。上述原则对以下四条同样适用。联系判定的标准可以视不同情况而定,例如科研型为主的企业与营销型为主的企业就有不同的联系判定标准,前者的人际关系相对简单,非正式组织区分度较为明晰;后者的人际关系相对复杂,分正式组织区分相对困难。笔者选取在cosθ≥的情况下两企业员工之间存在联系。[11]

(三)企业非正式组织识别

在企业员工确定联系之后,需要确定的是企业的非正式组织。在企业中,存在着不同类型的非正式组织,有以某项运动为条件的非正式组织,也有以某种情感认知为基础的非正式组织。在不同类型的非正式组织中,由于构成的目的与基础不同,因此存在着不同的联系密度。

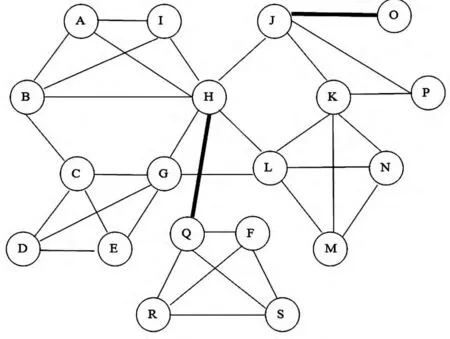

以某企业的某部门为例,在该部门的19位员工中,通过向量夹角余弦计算,该19位员工构成如下联系图。

图1 企业某部门员工联系结构图

图1中,如果按照整体的联系划分,以员工之间整体性的联系来看,O点是一个独立于组织之外的点,FQRS是一个四人联系密切的小型非正式组织。其余节点构成一个节点联系程度亲疏不一的非正式组织。如果按照FQRS四个节点的联系密度(节点间联系不少于三条)来判定非正式组织,那么该部门则存在ABHI、CDEG、FQRS、KLMN四个小型且系紧密的非正式组织。

三、非正式组织管理分析

非正式组织情感影响力的积极功能在企业管理中具有十分重要的作用。从某种程度而言,非正式组织可以成为企业管理中的一种有效手段。在非正式组织管理的过程中,对非正式组织中的核心员工,或者称之为领袖员工的管理显得至关重要。以图1中的企业部门员工联系图为例,对非正式组织管理进行实证分析。

(一)小规模非正式组织管理分析

在图1的企业部门员工联系结构图中,按照节点间联系不少于三条的密度识别非正式组织,得到ABHI、CDEG、FQRS、KLMN 四组非正式组织。在四组非正式组织中,可以再次通过问卷调查分析,来获取非正式组织是基于何种原因而形成的,并且可以通过非正式谈话的方式,来得知小规模非正式组织的核心人物。

通过调查分析,在ABHI的非正式组织中,四位员工是基于热爱篮球而形成的非正式组织。在四位企业员工中,员工I是经常组织四人活动的组织者,因此,在此非正式组织中的威信较高,领导力较强。同样,应用相同的模式,可以得知CDEG非正式组织中的核心员工是C,FQRS的核心员工为Q,KLMN非正式组织中的核心员工为L。

在当前经济发展快速多变的大环境下,传统的企业管理理论受到了巨大挑战,留住现有的人才成为企业所面临的重要任务。在非正式组织中,可以通过情感因素与非正式组织的影响力,使企业员工保持相对稳定的状态。因此在上述分析过程中,非正式组织的核心员工的重要性就不言而喻了。由分析可知,员工I、C、Q、L在各自所在的非正式组织中扮演着重要角色,占有比较突出的地位。因此,企业需要加强与员工I、C、Q、L的沟通力度,从而在一定范围内保持企业员工的忠诚度与贡献度。

(二)企业非正式组织整体管理分析

图1中,如果按照企业整体组织性而言,依据企业的联系进行划分,O点是一个独立于组织之外的点,FQRS是相对独立的小型非正式组织。其余节点构成一个节点联系程度亲疏不一的非正式组织。从该图形中的员工整体联系结构情况进行分析,节点K与节点H的联系都是6条,节点L与G的联系都是4条。这是该企业部门中拥有联系较多的节点。结合上一节的分析,此四个节点也是ABHI、CDEG、KLMN三个小型非正式组织中的节点。

在上一节的分析中,员工I、C、Q、L在各自所在的非正式组织中占有重要的地位。与K、H、L、G中重合的节点为L。并且H、G、L构成了一个相互之间有两条联系的非正式组织,K点与L点之间存在联系,因此L点为整体非正式组织中的重要节点。K、H、G点作为整体非正式组织的拥有联系较多的节点,在该企业部门中也拥有重要地位。

四、企业管理优化分析

在图1所示的企业部门员工联系图中,O点相对于企业部门整体而言是相对独立于组织之外的点,FQRS是一个四人联系密切的小型非正式组织。在企业部门中,节点O与FQRS是相对独立于组织的点,在一定程度上会影响部门的稳定发展。因此,需要将孤立的点与组织进行管理优化,方便部门统一指挥与控制。

(一)独立性节点优化分析

在企业部门中,员工O的存在可能有以下3种情况:

1.部门主管,部门员工与其保持一定距离;

2.性格孤僻,独立性强,不愿意与人亲近;

3.容易招人厌烦,无法融入群体中。

对于此种类型的员工,需要根据不同类型情况,运用不同的管理优化方法。对于主管类型的孤立员工,可以尝试多组织部门活动,让部门主管多尝试与员工接触,并且做通部门主管工作,使部门主要负责人与部门员工在情感方面多多交流,以便更加清晰了解单位动态,方便本部门工作的开展;如果属于性格孤僻类的员工,可以根据其工作性质划分,技术性、独立性较强的工作可以保持现状,而对于沟通性质较强的工作而言,可以适当让其参加活动,保持部门与该员工的亲密度,使该员工有归属感,并且让其与在部门中最亲近的人进行沟通交流;如果是第三种情况,需要知人善任,在不影响部门整体和谐的情况下,最大化地发挥员工价值。但是,如果在员工影响了团体整体发展的情况下,可以考虑调换该员工。

(二)独立组织优化分析

在该部门中,FQRS以相对独立的非正式组织存在,这种小型非正式组织的存在对企业是一把双刃剑。如果能够合理应用该非正式组织的凝聚力与向心力,可以激发该非正式组织的潜能,为企业发展贡献力量。反之,如果不能正确引导,可能会从内部产生不和谐的声音,可能破坏企业内部和谐的工作环境,对企业的发展造成负面影响,因此对于FQRS组成的相对独立的非正式组织,企业需要进行优化管理。

在与小型独立性非正式组织沟通的过程中,其中的每一个节点都可以作为沟通对象。不过相对而言,对组织中核心节点的沟通是能够起到事半功倍作用的。FQRS的核心员工为Q,在这个非正式组织中,对Q点的熟悉与管理会对该小型非正式组织产生影响。在部门与小型独立性非正式组织的沟通过程中,必须杜绝盲目性。应该有以下几种沟通方式:

1.在原始问卷找到与小型独立性非正式组织有交集的员工,尝试进行进一步沟通;

2.在原始问卷中筛选与节点Q有交集的员工,尝试进行沟通;

3.在原始问卷中筛选企业中的K、H、L、G点与线性独立性非正式组织员工是否存在交集,尝试进行沟通;

4.尝试建立K、H、L、G与Q点的联系。

在此4种优化方式中,第4种是相对最为有效的方法,但是在实际操作中也是难度系数最大的一种方法。这种沟通方式,使企业部门主体的核心人员与小型独立性非正式组织的核心人员产生联系,这样可以通过双方的重要地位,使FQRS快速融入到部门整体中;而第1种方法,是相对比较容易的方法,但是效果在短期内不会显现出来,需要长期的努力才有可能实现独立性小型非正式组织的全面沟通。

(三)管理优化实证分析

在针对两种不同类型节点的优化管理过程中,对图1中的部门进行管理优化。通过管理优化,图1中的结构图显示如图2所示。

图2 优化后的部门员工联系示意图

经过对部门人员的调查研究,发现员工H与Q有着相同的爱好与教育背景,容易产生非正式组织中的联系。两员工之间通过沟通,可以形成非正式组织中的联系。在成功建立H与Q之间的联系后,员工Q可以通过自身在非正式组织FQRS中的影响力,逐步拉近与部门之间的关系,融入到部门整体中。H点可以通过自身的高联系密度,建立部门员工与FQRS之间的联系,从而达到部门整体融合的效果。

对于员工O,经分析得知属于性格相对孤僻的员工,与员工J有相同的工作性质,并且与员工J同住一个小区,因此,员工J是将员工O较快融入该部门的最佳人选。通过二者的沟通建立起非正式组织型联系后,可以培养员工O与部门更多的交流,促进部门统一和谐发展。

企业非正式组织的判断有着不同的标准,并且定量分析的难度系数较大,笔者首先详细阐述了企业非正式组织与人际网络的概念,在此基础上,找到非正式组织中所能应用的人际网络理论。其次,通过问卷分析,使定性的非正式组织分析有了定量分析所依据的数据。再次,通过向量夹角余弦,判断企业部门员工之间是否存在联系。根据不同的联系标准,划分出企业的非正式组织。最后,对企业不同类型的分正式组织进行分析,找到企业非正式组织中有重要影响力的节点,即非正式组织的关键员工。根据企业统一发展的需求,结合企业非正式组织的分析现状,对企业非正式组织进行管理优化分析。

[1]李五四,崔大帅.我国科研机构人力资源管理内部市场化模式研究[J].科技进步与对策,2014,31(1):145-149.

[2]李玉蕾,袁乐平.战略人力资源管理对企业绩效的影响研究[J].统计研究,2013,30(10):93-96.

[3]H.M.Tuihedur Rahman a,1,Gordon M.Hickey b,2,Swapan Kumar Sarker.Aframework for evaluating col⁃lective action and informal institutional dynamics under a resource management policy of decentralization[J].Eco⁃logical Economics,2012(83):32-41.

[4]Mark L.Lengnick-Hall,Cynthia A.Lengnick-Hall,Carolee M.Rigsbee.Strategic human resource manage⁃ment and supply chain orientation[J].Human Resource Management Review,2013(23):366-377.

[5]林亚清,赵曙明.构建高层管理团队社会网络的人力资源实践、战略柔性与企业绩效——环境不确定性的调节作用[J].南开管理评论,2013,26(2):4-15

[6]David M.Sikora,Gerald R.Ferris.Strategic human resource practice implementation:The critical role of line management[J].Human Resource Management Review,2014(24):271-281.

[7]Inga Lapi a,Gunta Maurānea,Olga Stari eca.Hu⁃man resource management models:aspects of knowledge management and corporate social responsibility[J].Social and Behavioral Sciences,2014(110):577-586.

[8]Liudmila Lobanova,Iveta Ozolina-Ozola.Compara⁃tive evaluation of the practical areas of human resource management in Lithuania and Latvia[J].Social and Be⁃havioral Sciences,2014(110):607-616.

[9]楼旭明,贺蕾蕾.企业虚拟人力资源管理实证研究[J].科技管理研究,2014(1):208-212

[10]YONG GENG,PAN ZHANG,SERGIO ULGIATI,ET AL.Emergy analysisof an industrial park:The case of Dalian,China[J].Science of the Total Environ⁃ment,2010,408:5273-5283.

[11]刘广为,杨雅芳,张文德.科技资源共享与运行中的人际网络[J].图书情报工作,2009,53(14):89.