区域文化产业竞争力研究述评

2015-12-28吴秀莲

马 玲,吴秀莲

(安徽师范大学经济管理学院,安徽芜湖,241003)

自党十七届六中全会召开以来,国家提出了建设社会主义文化强国的目标并出台《“十二五”时期文化产业倍增计划》等一系列政策,为我国文化产业的发展奠定了扎实的基础,十八届三中全会的召开,使我国文化产业的发展进入历史新时期。自此,文化产业竞争力已经逐渐成长为国家竞争力的重要一极。区域文化产业竞争力的相关研究对我国各省级区域积极响应国家政策、因地制宜发展文化产业、推动区域经济发展、提升区域文化软实力有着重要的意义。

中国的文化产业竞争力研究始于20世纪90年代中期,花建认为文化产业竞争力包括了整体创新能力、市场拓展能力、成本控制能力、可持续发展能力这四大核心能力。[1]康小明、向勇基于波特的“钻石模型”提出文化产业集群竞争力的三大竞争力模块,其中文化企业战略和需求状况组成了核心竞争力模块、生产要素和相关辅助产业组成了基础竞争力模块、政府行为和机遇因素组成了环境竞争力模块。[2]笔者基于该理论成果,着重探讨区域文化产业竞争力的三大模块及其评价指标体系的研究现状。

一、区域文化产业核心竞争力研究

1990年,Prahalad与Hamel发表的《企业的核心能力》一文开启了核心能力研究的先河,核心竞争力是企业所有竞争力的核心和根本,是企业获取竞争优势的源泉。[3]核心竞争力是区域文化产业竞争力的中心环节,直接体现各省级区域的文化产业竞争实力和发展动力。

孙敬水、黄秋虹通过对国内外相关文献的梳理,对文化产业核心竞争力的内涵、形成机理、评价指标体系与测度方法等方面进行较为系统的文献回顾与评述。[4]该文构建了文化产业核心竞争力的基础理论框架,为区域文化产业核心竞争力的研究提供了新思路和理论指导。何衡根据核心竞争力针对某些或某个要素的侧重性,将区域文化产业核心竞争力归纳为五大类型,即资源领先型、技术领先型、能力领先型、制度领先型和品牌领先型核心竞争力。[5]

提升区域文化产业竞争力的关键在于提高其核心竞争力,各区域文化产业的固有差异致使其核心竞争力培育途径也有所不同。刘学华等认为上海城市文化的特征决定并推动了文化与科技融合互动,提出科技创新是提升文化产业核心竞争力的重要途径,文化与科技的深度融合是上海文化产业得以发展的强大源动力。[6]赵宏从文化生产企业的生产特点角度,提出文化产业核心竞争力即产品品牌、技术水平、专业人才和产业资金,并以此为基础,得出培育天津文化产业核心竞争力的途径。[7]赵欣、翁钢民建立了旅游文化产业竞争力评估指标体系,划分出河北省主要城市的竞争力类型,有针对性地提出河北省旅游文化产业核心竞争力培育途径。[8]

二、区域文化产业基础竞争力研究

基础竞争力是区域文化产业竞争力的基础,支持着核心竞争力持续发展并直接提供竞争动力,生产要素竞争力包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源和基础设施五大竞争面。它是由生产要素、产业集群这两个竞争要素综合形成的竞争能力。

由于我国省级区域之间生产要素禀赋千差万别,经济发展水平差距也较大,因而各区域生产要素竞争力对区域文化产业的影响各不相同,并随着我国经济的快速增长,经济竞争力转化过程的加快,其在不同时段亦有很大差别。罗丽丽从河南旅游产业实际情况出发,构建了旅游产业钻石模型及中原城市群钻石模型,并提出“刚性”生产要素的遴选和包装、“柔性”生产要素的提高,是培育与提升河南旅游产业竞争力的有力措施。[9]

产业集群竞争力强调一个产业集群相对于非集群企业在整个产业中所具备的更有效满足市场需求、获取更大价值收益的能力,它推动了区域文化产业竞争力的演化与升级。在我国,北京圆明园画家村、深圳大芬村、西安曲江新区等文化产业集群园区得到了迅速发展并在区域经济增长中扮演重要角色。向勇、陈娴颖认为文化产业集群园区的理想模型,应建立在公共空间和创意生态等新的理论基础上,具有社会、经济、政治和多元的发展模式,并在环境、人物和活动三大关键要素的配合下,形成城市景观、产业园区和艺术空间的复合文化空间。[10]

三、区域文化产业环境竞争力研究

环境竞争力,主要包括政府行为和机遇因素的竞争能力,是区域文化产业竞争力发展的重要环境和激励因素,对核心竞争力的实现和基础竞争力的培育产生直接影响。政府行为竞争力具体包括体制、政策、政府治理行为等竞争面,机遇因素对区域文化产业竞争力的形成与发展发挥重要的催化作用,却很难进行人为预测。

范建华、姜若宁认为文化体制改革能够为文化产业发展提供动力,反之,文化产业发展也促进了文化体制改革。产业政策是政府促进文化产业发展的重要手段,虽然我国文化产业起步较晚,但从中央到地方政府都高度重视文化产业发展的政策环境,正努力构建一个完善的文化产业政策体系。[13]

21世纪以来,我国文化产业进入了发展的战略机遇期,加入WTO、申办北京奥运会、遭遇金融危机等一系列事件使处于发轫时期的中国文化产业发展频添变数。面对种种挑战,区域文化产业应全方位梳理危机影响、化危机为契机,促进区域文化产业的快速发展,提高区域文化产业竞争力。张晓明认为金融危机与国内产业结构升级相联系,对文化产业的积极作用要大于由于投资不足而产生的消极影响。范周认为金融危机对于坚持创新的文化企业来说,虽然潜藏风险,但更蕴含机遇。[11]

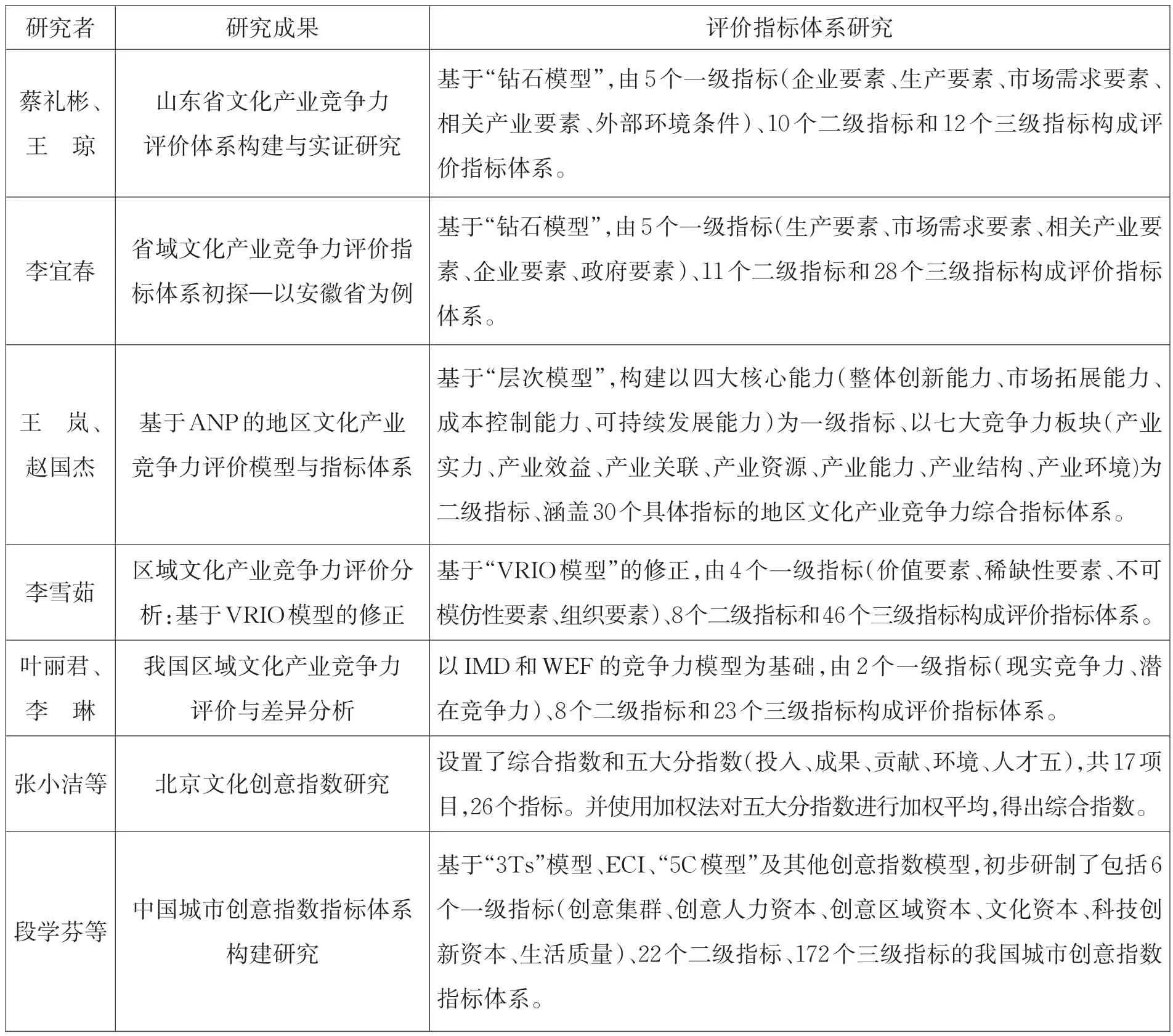

四、区域文化产业竞争力评价指标体系研究

近年来国内关于区域文化产业竞争力评价指标体系的研究成果颇多,然而其评价原则及指标选取难以形成一致观点。笔者通过对众多区域文化产业竞争力的评价指标体系的梳理,选取具有较高代表性的研究成果进行比较分析。目前我国区域文化产业竞争力评价指标体系的研究主要有以下几种思路:

思路一,以迈克尔·波特的“钻石模型”为基础,构建相应的评价指标体系。这种研究思路最为普遍,如蔡礼彬、王琼[12]、李宜春[13]等。但该模型立足国际宏观视角,缺乏对中观和微观的研究。以此模型为基础构建的评级指标体系,过分强调文化产业的产业属性、欠缺对文化属性的重视,无法体现区域特征。

思路二,以花建的“层次模型”为基础,构建以四大核心能力为一级指标、七个竞争力板块为二级指标的评价指标体系,较全面地反映了文化产业竞争力。有较高代表性的是王岚、赵国杰进一步运用ANP,确定了二级和三级指标的权重,为区域文化产业竞争力提供了定量分析基础。[14]

思路三,以杰恩·巴尼的VRIO分析框架为基础,构建相应的评价指标体系,该框架模型属于竞争力的内生理论。李雪茹基于对该模型的修正,建立了一套文化产业竞争力评级指标体系,但该体系囿于“VRIO模型”固有的局限性,只考虑文化产业发展内部因素的作用,忽略了外部因素的影响。[15]

思路四,以“钻石模型”和“层次模型”为基础,根据区域特征,建立促进区域文化产业竞争力提升的评价指标体系。叶丽君、李琳将显性指标和隐形指标并列,对竞争力结果指标和竞争力决定要素进行混合评价,从现实竞争力和潜在竞争力两个竞争力层面构建评价指标体系,并使用Q型层次聚类法对区域文化产业竞争力进行聚类分析。[16]更具代表性的是关于区域文化产业竞争力的创意指数研究,如张小洁等[17]、段学芬等[18]、上海创意指数[19]等,全面考虑了文化产业竞争力的投入要素和产出效应的测度,是我国目前最新的区域文化产业竞争力评价指数的研究成果。

表1 国内典型的区域文化产业竞争力评价指标体系研究

通过上述对相关文献研究得出,国内外学者对区域文化产业竞争力的研究上有以下几点尚待改进:

第一,国内外学者关于区域文化产业竞争力的研究集中于政府行为等宏观环境的影响,降低了文化企业及核心人才的作用,同时在培育区域文化产业竞争力的具体途径上有待进一步深入研究。

第二,文化产业是包括文化旅游业、出版业、网络业、文化娱乐业等众多行业的集合体,各行业在生产要素、需求状况、企业战略结构等方面存在很大差异,目前对于区域文化产业竞争力及其评价指标体系的研究更多考虑的是行业间的共性,欠缺考虑具体行业的个性。

第三,在构建区域文化产业竞争力的指标体系时,大多基于对钻石模型的不同程度的改进和创新,在一定程度上拓宽了对竞争力问题进行研究的视野。下一步的研究应该解决目前研究的不对称性,加强对模型或者是变量的验证性研究。同时,在对文化产业竞争力模型的优化与改进时,应充分结合我国区域文化产业的自身特征及实际发展情况。

第四,科学合理的评价方法对评价结果具有重大影响。目前国内外学者已经开始将经济学和管理学的方法与区域文化产业的研究相结合,但选取的评价方法大多是主观赋权法或模糊类综合评价法,降低评价结果的信度,难以准确反映区域文化产业竞争力的实际情况。今后,研究重点应该是通过大量的实证研究,以科学的理论背景为基础,用科学的方法选取合适的指标,建立起科学有效的评价体系。

第五,文化产业政策对推动文化产业发展发挥了重要作用,各省级区域根据自身区域特征、优势资源、发展状况等差异,制定适合本区域发展的文化产业政策。在研究区域文化产业竞争力及其评价指标体系时,应强调具有区域特色的文化产业政策的影响。

[1]花建.文化产业竞争力的内涵、结构和战略重点[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2005(2):9-16.

[2]康小明,向勇.产业集群与文化产业竞争力的提升[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2005(2):17-21.

[3]Prahalad C.K,G.Hamel.The Core Competence of the Corporation[J].Harvard Business Review,1990.

[4]孙敬水,黄秋虹.文化产业核心竞争力最新研究进展[J].工业技术经济,2012(12):135-144.

[5]何衡.区域文化产业核心竞争力的类型研究[J].湖北经济学院学报:人文社会科学版,2012(4):83-85.

[6]刘学华,等.上海推动文化与科技深度融合研究[J].科学发展,2013(9):49-59.

[7]赵宏.天津文化产业核心竞争力研究[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2012(5):78-81.

[8]赵欣,翁钢民.河北省旅游文化产业核心竞争力培育途径研究[J].河北学刊,2013(9):221-223.

[9]罗丽丽.河南省旅游产业竞争力的培育与提升[J].河南大学学报:社会科学版,2006(11):60-63.

[10]向勇,陈娴颖.文化产业园区理想模型与“曲江模式”分析[J].东岳论丛,2010(12):139-143.

[11]张晓明等.直面金融危机,推动文化产业创新发展[N].中国文化报,2008(11).

[12]蔡礼彬,王琼.山东省文化产业竞争力评价体系构建与实证研究[J].华东经济管理,2012(10):19-25.

[13]李宜春.省域文化产业竞争力评价指标体系初探——以安徽省为例[J].经济社会体制比较,2006(2):99-103.

[14]王岚,赵国杰.基于ANP的地区文化产业竞争力评价模型与指标体系[J].科学学与科学技术管理,2008(7):129-132.

[15]李雪茹.区域文化产业竞争力评价分析:基于VRIO模型的修正[J].人文地理,2009(5):76-80.

[16]叶丽君,李琳.我国区域文化产业竞争力评价与差异分析[J].科技管理研究,2009(3):94-97.

[17]张小洁,等.北京文化创意指数研究[J].中国文化产业评论,2012(5):291-306.

[18]段学芬,等.中国城市创意指数指标体系构建研究[J].学术界,2013(11):65-79.

[19]上海创意产业中心.上海创意产业发展报告[R].上海科学文献技术出版社,2006.