宣传、商业与艺术的三驾马车*——中国当代电影政策变迁研究(1986-2013)

2015-12-27张磊胡正荣

■张磊 胡正荣

宣传、商业与艺术的三驾马车*

——中国当代电影政策变迁研究(1986-2013)

■张磊 胡正荣

中国电影蓬勃发展,电影政策的扶持功不可没。本文建立了宣传导向、商业导向和艺术导向三个驱动力构成的政策模型,对1986年影视合流后的29项中国电影主要政策进行梳理和分析,总结了三个主要政策变迁:(1)从计划经济到市场经济,从国有独资到投资多元化,从事业单位到集团化企业;(2)从封闭到开放,从“引进来”到“走出去”;(3)加强许可、备案与审查,保证电影文化的先进性。本文进一步指出,商业驱动力在中国电影政策变迁中起着主导性的作用。随着新媒体和互联网的发展,中国电影政策正面临一系列新课题。

中国电影;电影政策;意识形态;商业化

中国电影业已进入蓬勃发展时期。根据国家新闻出版广电总局公布的数字,2014年,中国全年生产电影故事片618部,全年票房总收入296.39亿元,比上一年增长36.15%。全年票房过亿影片共计66部,其中国产影片36部。国产影片海外销售收入18.7亿元,同比增长32.25%。报章津津乐道的一个说法是,中国电影产量已经紧随美国的好莱坞和印度的宝莱坞之后,坐上世界第三把交椅。

这种情形固然可喜,但以产量和票房来衡量电影业,这一点值得反思。从何时起,票房成为中国电影最重要的衡量标准?流行一时的“三性统一”(思想性、艺术性、观赏性)原则起到了什么指导性作用?娱乐色彩浓重的商业影片占据主流,重大题材片、小众艺术片、纪录片、科教片应往何方向走?2011年《电影产业促进法》征求意见稿出台,电影政策未来往何处去?本文认为,中国的电影政策在整个电影业发展中起着至关重要的定调作用,因此,本文对改革开放以来的中国电影发展进行梳理与分析,对电影政策变迁过程进行解析,力图找出中国电影发展的“幕后”驱动力。

一、中国电影的动力模型

从第一部中国人制作的电影《定军山》(1905)起,经历了七代电影人的努力,中国电影的发展历史既有坎坷,也拥有繁荣、更有独具特色的电影美学。

文革十年是中国电影的萧条时期。在这十年间,中国拍摄的电影不超过六十部,其中很多是重拍,大部分都必须遵从教条的革命文艺方针。根据左倾方针,建国后十七年所拍的电影几乎全部被打成毒草并禁映,以至于全国人民只能看八个样板戏、老三战(《地道战》《地雷战》《南征北战》)等革命影片、少数朝鲜电影和阿尔巴尼亚电影等。

文革之后,1976年,中共中央发布18号文件,提出根据广大群众长期以来看不到电影的状况,要求文化部组成“电影复审小组”,对建国后十七年间曾被打为毒草的600多部影片进行一一筛选,以决定是否可以公开放映。1978年11月,第一批共50部影片通过了复审小组的审查和中宣部批准,到1979年初,600多部影片几乎全部上映了。这个时期还出现了以谢晋导演的反思三部曲(《天云山传奇》《牧马人》《芙蓉镇》)为代表的伤痕电影,不仅成为新时代电影重新崛起的标志,而且为电影带来了更深沉的内涵。

20世纪80年代,既有《少林寺》等商业电影的重新兴盛,也有《红高粱》等艺术探索电影的崛起,中国国产电影经历了一段黄金时期。进入90年代后,一方面录像机(录像厅)对电影业造成冲击,另一方面好莱坞进口分账大片正式登陆,使得原本就质量下滑的中国电影一蹶不振,虽偶有佳作,或有电影获得一定程度的票房成功,但总体上处于低潮期。

21世纪之后,中国电影产业重新兴盛。在政策的鼓励下,香港与内地电影力量(乃至大中华圈的电影力量)开始汇流,包括资本运作、经营与创收、拍摄、制作和发行,中国电影都不断焕发新春。既出现了《建国大业》等“三性统一”的重大题材作品,也出现了《泰囧》等塑造电影单片票房新纪录的娱乐片,还出现了《白日焰火》等艺术性和观赏性兼获认可的电影。中国国产电影进入蓬勃发展时期的一个标志就是电影产量逐年提高。

对改革开放之后中国电影业进行观察,我们有两个基本的发现。

第一,中国电影政策在电影业发展中起着举足轻重的作用。文革前后自不必说,基本上是政策甚至是领导决策决定了一部影片的命运。在现代政治文明逐渐建设之后,政策仍然引领着中国电影业的发展方向。无论是体制改革、经营运作,还是内容生产、发行体系,都易受政策左右。正如尹鸿指出:“电影管理体制尽管将从事业主导型向产业主导型转变,但在中国市场经济发展的大环境中,政府在电影产业发展中的决定性作用依然不会改变,改变的只会是政府在产业中的位置和管理方式。”①

但是,具体的政策背后又隐含着更抽象的动力模型。张国涛认为,中国的影视业存在三种发展模式,具体表现为电影业的投资驱动模式、电视剧的需求拉动模式、动画片的政策推动模式。②如果我们将此处的投资驱动视为抽象的力量,那么政策一方面体现了它的诉求并将之付诸实践,另一方面将更多驱动力量容纳了进来。

第二,中国电影发展受到三种驱动力的作用,分别是宣传导向、商业导向、艺术导向。在文革时期,宣传导向一统天下;在20世纪80年代,艺术导向占据上风,商业导向逐渐兴起;到20世纪90年代,商业导向成为主流;到21世纪,商业导向仍然起着主要作用,但宣传导向和艺术导向也有各自的着力点和空间。“三性统一”在单个作品上并不一定见效,但就整体而言,中国电影业做到了既实现政府的思想导向,又提供了艺术探索的空间,还赚得盆满钵满。

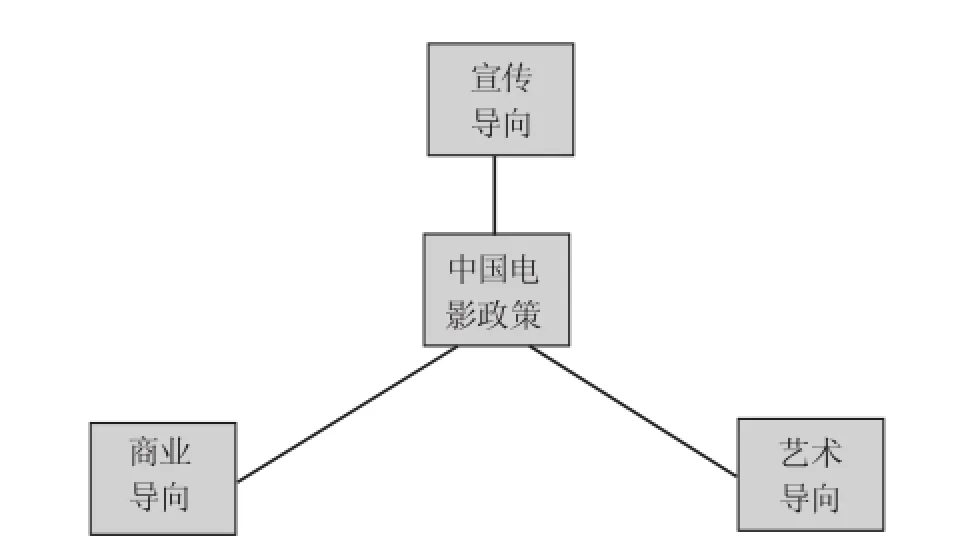

这三种驱动力,也成为中国电影政策的核心拉动力。换言之,具体的中国电影政策正是在这三种抽象的驱动力拉扯之下而形成特定方向的(见图1),它成为国家/政府、资本、艺术家和其他社会力量博弈之下的产物,本身又代表政府介入到产业结构之中。

二、中国电影的三个政策变迁

文革后,荒芜已久的文化阵地重新开始繁荣,与此同时,我国的文化体制改革也随着整个改革开放的进程逐步开展。经历了恢复阶段,进入20世纪80年代后,电影开始走向市场化,在发行和放映环节,一系列经济手段开始得到推广和应用;在创作、审查和奖励等方面也制订了一系列政策促进电影发展。1984年,电影业的机构定为企业性质,独立核算、自负盈亏、通过银行贷款自筹资金,实现生产利润并缴纳税收。1986年,为了统筹规划影视发展,电影局由文化部划归广电部,开90年代中期“影视合流策略”之先河,电影体制改革进一步深化。

2008年底,中宣部、中编办、文化部、广电总局四部委联合下发了《关于进一步理顺地方电影管理体制的通知》(中宣发[2008]31号),并于2008年12月5日联合召开了全国电影行政管理职能调整划转工作会议,部署全面推进全国电影行政管理体制改革工作,进一步开启了电影体制改革的新篇章。

图1 中国电影政策的动力模型

2011年底,国务院法制办发布了《电影产业促进法(征求意见稿)》。2013年初,广电总局与新闻出版总署合并,构建“大传媒”管理部门。这进一步为电影业带来制度和政策环境上的变化。

中国电影政策的变化,正是中国电影体制改革的标杆。本文通过广电管理部门所提供的年度文件汇编,对1986年“影视合流”之后的主要电影政策共29项进行了梳理和分析,发现其中反映出了三个政策转向,正与我国的整体改革开放潮流相一致。

(一)从计划经济到市场经济,从国有独资到投资多元化,从事业单位到集团化企业

在20世纪80年代,我国电影的初步改革是在计划经济体制下,将承包制等理念引入电影事业,开始试求经济规律的调控。1980年,中影公司与制片厂的结算是根据发行需要所印制的拷贝量按一定单价进行,并按拷贝基数上下浮动10%,这样做的结果便是制片厂的收入能够与产品销售收入挂钩,能够根据市场供求关系变化。

1984年,中影公司进行体制改革。整个电影业进行了企业化改组,电影票价也开始调整,市场的力量进一步引入电影业之中。

1993-1994年,在《关于当前深化电影行业机制改革的若干意见》(广电部93年3号文件)及其《实施细则(征求意见稿)》《关于进一步深化电影行业机制改革的通知》(电字(94)第348号)的推动之下,电影业开始了全面体制改革。其改革要点主要是:首先,中影公司不再统一包办电影的发行,而由制片厂与各省发行公司直接接洽;其次,电影票价原则上放开,各地可以自行定价;再次,各地发行放映机构可以相互竞争,也可以相互兼并;最后,制片、发行、放映各个环节的机构可以彼此合作与渗透。这种改革就从根本上改变了原来的计划经济体制,引入市场竞争。正如杨恩璞所言:“电影全行业所有企业的经营自主权得到认可,市场多主体的形成成为可能。这样就朝着建立‘统一开放、竞争有序’的市场目标迈进了一步。”③

改革之前的电影机构,无论处于哪个环节,都是国有事业单位。改革之后,这些机构不仅被推向市场,而且开始向社会资本开放。在制片环节,最重要的改革关键点是出品权。1995年出台的《关于改革故事影片摄制管理工作的规定》(广发影字(1995)001号)从两个方面放松了对出品权的管制:首先,故事片出品权从原有的十六家国有大型制片厂,向广大省级电影制片厂开放,使得这些省级机构有了独立的“合法生产”权力;其次,任何社会法人组织只要在一部影片中的投资额达到70%以上,便可以与制片厂署名“联合摄制”。而1997年试行了“故事电影单片摄制许可证”,并于2001年列入《电影管理条例》,这更是给社会机构参与电影制作打开了通道,即使没有获取“摄制电影许可证”这一长期身份证的机构,也可以申请一次性的“摄制电影片许可证(单片)”。由此可见,国家从政策上大大鼓励了企事业单位、其他社会组织和个人投资电影摄制。在发行和放映环节,社会资本的引入也逐步扩大。2001年的《电影管理条例》明确规定:“国家允许企业、事业单位和其他社会组织以及个人投资建设、改造电影院。”

为了进一步促进电影业做大做强,国家在对电影进行了企业化改革以及股份制改造之后,于20世纪末至21世纪初开始酝酿集团化改革。2000年,国家广电总局、文化部联合下发了《关于进一步深化电影业改革的若干意见》,提出组建电影集团、实现股份制改革,使制片、发行、放映一体化,并倡议建立以院线为主的供片机制,对进口影片的供片政策也进行了调整。11月,国家广电总局出台《关于广播电影电视集团化发展试行工作的原则意见》。随后,上海电影集团、中国电影集团、长春电影集团、西部电影集团、峨眉电影集团、潇湘电影集团等纷纷成立,2008年6月珠江电影集团的成立使得国有电影集团增加到了七家。在发行和放映方面,自2002年推行院线制以来,国内已经形成了以中影星美、上海联和、北京新影联、万达院线、南方新干线为代表的三十多条院线,成为电影播出的广阔市场和电影繁荣的重要保障。这些院线多数由电影公司与广泛的社会资本联合组成,体现了改革的方向与趋势。

(二)从封闭到开放,从“引进来”到“走出去”

中国电影业也经历了开放的进程。1978年,专门负责中外合拍影片的南海影业公司成立。1979年,中国电影合作制片公司成立,对合作制片实行统一管理。1981年《进口电影管理办法》颁布。这些早期的合作主要限于与香港左翼电影公司的合作制片,它不仅为大陆电影事业带来了新鲜的电影风格,甚至成为当时电影票房的主力军之一,如《少林寺》《火烧圆明园》等。

20世纪80年代中期开始,随着中国电影产业化的进程不断加深,大陆与港台、中国与欧美日等国家地区的电影合作也不断展开。从1979年至1997年,中国大陆与港台累计合作电影共250部,与美国、欧洲合作电影44部。

1999年11月15日,中美关于中国加入世贸组织的双边谈判最达终成协议,涉及电影及其相关产业的谈判,在中方坚持控股权和进口审批权的前提下双方达成了协议。有关影视产品方面的内容主要有以下三条:(1)电影:加入WTO后,中国将在现在每年进口(10部左右)影片的基础上提高到20部,在3年内达到50部;其中20部电影将采用分账制。(2)影院:中国将在3年内逐步放开允许外资建设、更新、拥有及经营电影院的所有权,中国允许外方拥有不超过49%的股权。(3)录音、录像带等视听产品:中国允许有49%的外国股权,参与合作经营录像和录音带等视听产品销售业。

从2002年的《电影管理条例》开始,国家鼓励境外资本介入中国电影产业。2003年、2004年先后颁布和修订了《中外合作摄制电影片管理规定》,规范中外联合摄制、协作摄制和委托摄制电影;颁布了《电影制片、发行、放映经营资格准入暂行规定》,“允许外资参股与境内现有国有电影制片单位合资、合作成立电影制片公司”;颁布了《外商投资电影院暂行规定》,允许外商以最高49%的比例投资电影院,在七个试点城市最高不得超过75%。按照《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》,于2006年允许港澳机构独资投资电影院。

与此同时,电影产品的进出口也逐步繁荣起来。1995年之前,香港电影就已经在内地市场上占据了票房前列。自1995年开始,中国每年进口10部国外分账大片,曾经席卷了中国电影票房,国产电影相形见绌。2003年,进口数额更增加到了20部。同年,中影集团之外,第二家进口电影机构——华夏电影发行公司成立,引入竞争机制。但也正由此开始,国产电影(包括与港台合拍电影)开始崛起,一举在票房上超过进口大片。同时,中国电影也开始走向海外,在电影节与票房上都不断有所斩获。《卧虎藏龙》《英雄》《十面埋伏》《功夫》等华语电影在美国市场上获得了一定的成功。据统计,自20世纪80年代以来,美国票房前20名的外语影片中,华语影片占据6席,其中《卧虎藏龙》和《英雄》分列第一、第三位。④2007年,我国在33个国家和港澳台地区举办了68次中国电影展,共展出国产影片605部次;共有208部次影片获准备案参加97个国际电影节,有29部电影在19个国际电影节上获得49个奖项;共有78部影片销售到47个国家和地区。

(三)加强许可、备案与审查,保证电影文化的先进性

对中国电影来说,它与其他任何产业一样,必然要接受市场力量的调整;但是,电影产业又与第一、第二产业不同,也与服务产业有所不同,它和其他文化产业的领域一起,担负着重要的社会责任,是我国先进文化的有机组成部分,是我国和谐社会的重要精神保障之一。因此,对电影业的管理也与其他产业部门有较大差异。

在这其中,最核心的管理内容之一就是内容上的管理。毫无疑问,在文革之前以及文革结束后的一段时间内,中国电影很大程度上是作为国家意识形态体系的一部分进行运作的。它的内容生产也往往是由直接的计划安排来进行的。随着电影产业化的进程不断加深,随着社会资本和境外资本的不断流入,随着对外开放交流的不断扩展,内容管理也面临着调整的必要。

自1993年开始,面对市场化和开放所带来的电影业的新变化,国家电影部门在电影摄制许可证制度之外,不断完善电影的审查制度,确保电影能够成为精神文明的重要保障。

为了鼓励社会各个方面投资电影业,促进电影的繁荣,电影的许可制度不断创新,其中一个重要变化就是从机构资格许可过渡到单片资格许可。目前我国实行的六种许可证包括:《摄制电影许可证》《摄制电影片许可证(单片)》《中外合作摄制电影片许可证》《电影片公映许可证》《电影发行经营许可证》和《电影放映经营许可证》。未取得相应许可证,便无法从事摄制、发行、放映等活动,这从根本上保证了电影生产源头和通向大众的渠道。

在电影审查环节,1993年《电影审查暂行规定》(广电部令第9号)、1996年《电影管理条例》(国务院令第200号)、1997年《电影审查规定》(广电部令第 22号)、2001年《电影管理条例》(国务院令第342号)均对电影审查做出了明确规定,禁止载有的内容也不断调整和完善。而2006年《电影剧本(梗概)备案、电影片管理规定》(广电总局令第52号)取代之前的《电影审查规定》,明确指出:“国家提倡创作思想性、艺术性、观赏性统一,贴近实际、贴近生活、贴近群众,有利于保护未成年人健康成长的优秀电影。大力发展先进文化,支持健康有益文化,努力改造落后文化,坚决抵制腐朽文化。”该规定详细列出了十项应删剪修改的情形。

2007年,在全国广播影视抵制低俗之风的趋势下,广电总局和文化部、新闻出版总署联合发出《关于完善电影、电视剧类音像制品内容审查制度的通知》,并发出《关于重申禁止制作和播映色情电影的通知》,内容审查和管理的力度进一步加大,同时大力推广优秀的国产影片。

三、松紧适度的中国电影政策

通过以上三个政策变迁的梳理,回到前文所总结的中国电影政策驱动力模型,我们会发现,商业驱动力明显是最强力的,宣传驱动力其次,而艺术驱动力在政策中表达的声音较为微弱。

从1986年影视合流开始,电影政策在促进产业发展和商业化转型方面力度持续在增强。其表现主要有五个方面:第一,越来越强调市场在电影发展中的调节作用;第二,在体制、管理、运作方面松绑,进行企业化、集团化、产业化;第三,越来越降低产业门槛,吸引更多社会资本乃至境外资本进入电影领域;第四,以产量和票房为最重要的发展衡量标准;第五,审慎处理国际电影贸易,保护民族电影业的同时鼓励其参与国际竞争。2014年,财政部等七部委联合发布“支持电影发展若干经济政策”,更是直接从经济上推动电影产业的发展。

宣传驱动力的表现主要有两个方面。首先,始终将思想性放在最高标准,对具体电影内容审查与删改的规定也越来越细致。其次,越来越强调电影的公共服务功能,通过电影下乡等活动促进电影对于基层的功能实现。

对艺术性的鼓励则一直体现在原则方面,缺乏具体政策的支持。在2011年征求意见的《电影产业促进法》草案中,已经开始增大相关力度。如第四条提到:“国家保障电影创作自由,倡导电影创作人员贴近实际、贴近生活、贴近群众,鼓励创作思想性、艺术性、观赏性相统一的优秀电影。”第十四条提到:“国家支持下列电影的创作、摄制:(一)弘扬社会主义核心价值的电影;(二)有利于未成年人健康成长的电影;(三)展现艺术创新成果、促进艺术进步的电影。”

总体而言,中国电影政策的特色是以产业发展带动思想宣传和艺术创新。借用电视剧政策研究者的一个总结:“经济上松,思想上紧,松紧结合,管放兼有”。⑤如今,随着互联网和新媒体的登堂入室,电影的摄制、发行、放映以及经营管理都面临着一系列的挑战。互联网上的电影放映是否必须取得电影公映许可证?引进外国电影是否要占用进口影片份额并采取类似的审批手续?微电影的拍摄主体的进入门槛是否可以继续放低?对于具有艺术探索性但商业价值较弱的影片及其创作者(多半都是青年电影人)是否可以采取专门的扶持政策?这一系列课题都有待新的《电影促进法》提供答案的方向。

注释:

①尹鸿:《走向大电影产业:中国电影产业发展策略》,第15届金鸡百花电影节优秀论文集(2007年)。

②张国涛:《中国纪录片产业发展模式与生态系统考察:兼论央视纪录频道的产业化实践》,《现代传播》,2014年第6期。

③杨恩璞:《三十年中国电影体制改革历程回顾(上)——调整与改革时期的中国电影业(1978—1999年)》,《中国电影报》,2008年10月9日。

④转引自尹鸿、何美:《共造后合拍时代的华语电影——中国内地与香港电影的三十年合作/合拍历程》,《解放军艺术学院学报》,2008年第3期。资料来源:电影票房网站www.boxofficemojo.com;骆思典:《全球化时代的华语电影》,《当代电影》,2006年第1期。

⑤晏萌、石群峰:《2009:中国电视剧产业如何再续辉煌?》,《传媒》,2009年第1期。

(作者张磊系中国传媒大学广播电视研究中心副研究员;胡正荣系中国传媒大学副校长、教授、博士生导师)

【责任编辑:张国涛】

*本文系国家社科基金重大招标项目“国际传播发展新趋势与加快构建现代传播体系研究”(项目编号:12&ZD017)、教育部人文社科重点研究基地重大项目“基于广播电视与新媒体的中国国际传播力建设研究”(项目编号:12JJD860003)的研究成果。