《四川派赴东瀛游历阅操日记》之作者及价值

2015-12-26伍成泉

伍成泉

(湖南师范大学历史文化学院,湖南长沙,410081)

《四川派赴东瀛游历阅操日记》之作者及价值

伍成泉

(湖南师范大学历史文化学院,湖南长沙,410081)

丁鸿臣,湖南长沙人,清末曾任四川提督,1899年考察日本军事,归而撰成《四川派赴东瀛游历阅操日记》一书,于考察清末史事颇有助益,史料价值颇高。其书虽于学制多所涉及,而于军事方面载录尤详,此为其书价值之所在。

丁鸿臣;《四川派赴东瀛游历阅操日记》;日本

一、丁鸿臣之生平事迹

《四川派赴东瀛游历阅操日记》,清丁鸿臣撰。丁鸿臣(?—1904),字雁廷①,湖南长沙人。其人生平事迹,学界鲜有研究;纵或有所涉及,亦不过寥寥数语(详见后文),不见有完整叙述。然据笔者翻检,其人事迹颇散见于《清德宗实录》和奎俊、锡良等人之奏折及《(天津)大公报》中,参伍互见,尚可考见其大概。据四川总督锡良(1903—1907年在任)在光绪三十年(1904年)九月二十八日所上《请开复丁鸿臣并请恤折》可知:丁鸿臣自咸丰十年(1860年)投效楚军,转战安徽、湖北、山东、陕、甘、新疆等省,叠著功绩。四川总督丁宝桢(1876—1886年在任)知其才,调留川省委统防军。此后,历任川省督臣(包括刘秉璋、鹿传霖、李秉衡、裕禄、恭寿、奎俊等)对其皆颇倚重,并经奏署提督、总兵篆务。[1](435)光绪二十六年(1900年)八国联军侵华,川军奉檄入卫京都,总督奎俊(1898—1902年在任)抽调练军威远后军五营,派提督丁鸿臣统带,兼程北上,以备调遣。丁军由水路顺流东下,行抵湖北宜昌,接奉电传,得知慈禧太后与光绪帝出奔陕西,乃舍舟由陆路,自宜昌、沙市,取道襄樊,晓夜兼驰,与东南各省入卫诸军分道并进,由河南捷径趱程,驰抵山西平阳,于闻喜县跪接车驾,蒙召见,当即奉旨随扈。[2]后闻洋兵将至保定,难保不再图西犯,而晋省防务极关紧要,故丁军复奉敕赴晋扼守韩侯岭一带,受统领威远前军之贵州提督夏毓秀节制。[3](195−196)直至次年(1901年)十一月和局大定,始奉调回川。[4]因防卫勤劳,丁鸿臣得赏头品顶戴。[3](620)同年底,丁鸿臣复统威远后军五营,除夕日冒雪开往松潘,镇压该处少数民族起义。光绪二十八年(1902年),川省因灾疫及官吏贪暴导致民变不断,白莲教支派红灯教在汉州、资阳等处聚众起义,攻教堂,灭洋人,杀贪官,成都戒严,总督奎俊复将丁军星夜调回,丁军驰往镇压,诸处悉平。[4]御史王乃徵等奏参川省肇乱实由文武官吏种种不法所致,丁鸿臣亦被奏参,经署理总督岑春煊查明,丁并无逗留各节,但认为其屡被参劾,声名自系平常,奏请将其革职。[5]而继任川督锡良以丁鸿臣勇略素优,老于戎事,且被参后深知愧奋,亟图立功自赎,乃奏请留川差遣,奉旨允准。[1](435)光绪三十年(1904年)锡良檄委丁鸿臣分统续备右军,驻防雅州府迤边一带。时凤全募勇进扎察木多,令丁鸿臣在打箭炉添练新勇,以为后路更番接应之师,并沿边查看军情运道。丁鸿臣感激驰驱,备极劳瘁,感受暑热瘴气,牵动旧疾,病故于营中,身后尤极萧条。锡良接据打箭炉直隶同知刘廷恕等所禀,乃上奏清廷,请求开复丁鸿臣并为其请恤。[1](435)清廷准奏,复丁鸿臣原官,照军营立功后积劳病故例优恤。[6]奏折中,锡良曾对丁鸿臣有过如此论定:“自卒伍洊濯专阃,效力行间者四十余年,远戍边陲,以死勤事,核其被议之案,亦尚无实在咎戾。”又言其死后,“身后尤极萧条”。而此前《(天津)大公报》曾引述四川特派员专函评价道:“署提督丁鸿臣军门在川二十年,军民相安,地方一切情形最熟。”“经言官奏参查办矣,而丁交卸提督事务,静以待之。”[4]其口碑总体上还是不错的。其著述,除《四川派赴东瀛游历阅操日记》外,尚有《游历日本视察兵制学制日记》二卷抄本传世,其内容与前者大同小异,实为前者之初稿。此外,《荣禄存札》中保留有其致荣禄之书札二通[7],作于光绪二十八年(1902年)春、夏,有一定史料价值。

二、《四川派赴东瀛游历阅操日记》之概貌

光绪二十五年(1899年)春,日本陆军大尉井户川辰三奉命来华,请川省委派官员往观秋季军事大演习,并考察其学制、兵制。四川总督奎俊派文官沈翊清、武官丁鸿臣,随带幕友三人、哨官一人、差弁四人及学生数人②,前往游历阅操,并将其兵制、学制详细考究记载,以广见闻而备采择。丁鸿臣等一行人于该年七月十三日自嘉定束装东下,八月初八日抵沪,二十七日乘日本西京丸前往日本,二十九日抵达日本长崎,九月初八日至东京,除在枥木县观近卫师团之军事演习外,复周历长崎、马关、神户、名古屋、静冈、沼津、东京、西京(京都)、大阪等城市,遍观横须贺造船厂、大阪炮兵工厂、大阪造币局、内阁印刷局,及成城学校、陆军地方幼年学校、中央幼年学校、户山学校、军医学校、骑兵实施学校、士官学校、警察监狱学校等军事院校和其他学校,如理科学校、医科大学、东京大学等,并与近卫步兵第三联队、近卫骑兵大队、中野铁道大队、近卫工兵大队、近卫野战炮兵联队等近距离接触,几度出席该国盛典如天长节阅兵式、菊花会、体育漕艇(舢板)竞技会、士官学校毕业典礼等,会见了大批日本军界、政界和商界要人,前后游历七十余日,于十一月初九日结束考察,离开长崎回国,十一月十一日返沪,光绪二十六年(1900年)正月十六日回到成都。其间所历各事,丁鸿臣于日记中均有载录,回蓉后稍加补苴,析分为上下二卷,末附《上四川总督奎乐帅禀》《复日本驻华参赞楢原陈政书》和《东瀛阅操日记跋》,同年三月由候补知县李宏年校刻刊印于成都,题为《四川派赴东瀛游历阅操日记》,简称《东瀛阅操日记》。该书在后人著述中征引情况如下:张一文等编著的《中国近代军事史研究概览》载:“《东瀛阅操日记》(丁鸿臣),1900年刻本,上下卷。是为1899年作者赴日考察海、陆军、兵工、学校的日记,记述了日本师团级攻防演习情况。”[8]寻霖、龚笃清所编著之《湘人著述表 1》载:“丁鸿臣,清长沙人。官四川提督。撰《东瀛阅操日记》二卷,清光绪二十六年(1900)长沙李宏年蓉城刻本。”[9]其他如吕顺长的《清末浙江与日本》[10],徐苏斌的《清末四川与日本的交往之研究——留日的铁路留学生、雇佣日本技术者与成都“辛亥秋保路死事纪念碑”》[11],姚婕的《清末官员对日本陆军学堂的考察和思考》等[12],亦有提及。

而王宝平先生所主编之《晚清东游日记汇编2·日本军事考察记》更将该书全书收录其中,其所据版本即清光绪二十六年李宏年蓉城刻本。该《日本军事考察记》汇集了晚清光绪年间日本军事史料六种,包括姚文栋《日本地理兵要》、丁鸿臣《四川派赴东瀛游历阅操日记》、丁鸿臣《游历日本视察兵制学制日记》、沈翊清《东游日记》、钱德培《重游东瀛阅操记》、佚名《赴日观操报告书》等,皆据原刻本或抄本影印出版。每书皆有简明解题,其《四川派赴东瀛游历阅操日记》之解题为:

《四川派赴东瀛游历阅操日记》,二卷,丁鸿臣撰,李宏年校,光绪二十六年(1900)暮春蓉城(成都)开雕。题签和内封作“东瀛阅操日记”,此据卷端书名。光绪二十五年(1899),为观察近卫师团举行的军事大演习,著者一行九人(幕友三人,哨官一人,差弁四人)应邀访问日本。七月十三日从嘉定出发,翌年正月十六日回蓉,历时半载。他们除在枥木观操外,还在东京视察了各种文武学校,参观了西京(京都)、大阪等城市。附录《上四川总督奎乐帅禀》为丁鸿臣向上提交的此行考察的总结报告;《复日本驻华参赞楢原陈政书》为复函。楢原(井上)陈政曾师从晚清大儒俞樾,时作为日本外交官驻扎中国,义和团运动时,死于京师。[13](解题1−2)

其丁氏二种实为一书,《游历日本视察兵制学制日记》是抄本,盖为《四川派赴东瀛游历阅操日记》之初稿本,内容稍见简略,文中(九月十四日条)无对日本各种学校的介绍,其末仅载至返沪止:“(十一月)十一日,晴。正午,抵上海。往返凡七十日。日本总领事小田切使人来候。十二日,晴。拜小田切领事,谢其政府优待之意。渠亦属归(蜀代)陈候督宪,致其拳拳之意。”[13](384)无《上四川总督奎乐帅禀》《复日本驻华参赞楢原陈政书》和《东瀛阅操日记跋》三文。而《四川派赴东瀛游历阅操日记》十月十三日自“而马队之”后至十四日“先乘马至岩舟山麓”前有阙文,刚好可据《游历日本视察兵制学制日记》补正。笔者此次点校,即以王宝平先生主编《日本军事考察记》本为据[13](309−352),后面引文均出自于此(不再注明出处);而以同书所收录之《游历日本视察兵制学制日记》作为参校[13](353−384),同时参考了该《日本军事考察记》所收之沈翊清《东游日记》[13](385−422)。沈翊清即丁氏日记中所说“沈道翊清”“沈丹曾观察”“沈观察”者也。沈翊清(1861—1908),字丹曾,号澄园,福建侯官(今福州市)人,晚清名臣两江总督沈葆桢长孙,清末船政大臣。光绪二十四年(1898年)三月,以道员身份发往四川补用,次年奉川督奎俊之命,与丁鸿臣等赴日本阅视兵操,撰《东游日记》,光绪二十六年(1900年)刊印于福州,《日本军事考察记》本即据此本影印。由于丁、沈二人同行,所历多同,故所载可相映证。

三、《四川派赴东瀛游历阅操日记》之精彩处发覆

丁鸿臣作为武官,其关注点与沈翊清自然有所不同,故其书虽于学制亦多所涉及,而于军事方面载录尤详,此为其书价值之所在。在上海时,丁氏曾登日高雄、龙田二兵舰参观,其中提及:高雄舰安放曷克勒斯炮二尊,“以攻鱼雷者,初造自英厂,一分钟能发十八子,日人依样造制,精益求精,一分钟能发三十子。”[13](310)龙田舰安防快利炮四尊,“先造自英人,其火门须一开一合而后出子。日人变其制,拍手则子出,一分钟能发二十余子,尤为迅速。必知变制,而后可言取法,此日之所以能自强也。”[13](311)日本大和民族颇令人敬畏。此言其学习西方,而能推陈出新,后来居上,委实不易。

八月三十日参观马关炮台,丁氏介绍:

(马关)乃东京之门户,至险之地也。两山林木稠密,中安无形炮台,凡三十余处,非外人所能窥测也。当维新之初,日人争欲延西人筑炮台于马关,大臣西乡隆盛独抗议,以假手外人,不足守险。于是遣人至泰西学习建筑炮台之法,归而自筑之,三十年来经营未已,诚日本之险隘,制敌之雄关也。[13](313)

此亦颇可畏者。西乡隆盛是明治维新重要干将,为著名政治家,曾与木户孝允、大久保利通并称为“维新三杰”,其人识量之非凡,于马关炮台一事可见其一斑。

九月十六日由参观户山学校,而兼及日本兵制:

日本近时兵制之良,实根柢于户山。然现在时局,诸雄并立,日益求精,变本加厉,故又广派武弁,随公使驻扎各国,专察目前兵制,有所改作,立图其新式新法,以报于陆军省。省以令于教育总监,监以令于户山。乃令全国师团,更番分派武官来学校,就其新法而研究之,其果善者,则酌本邦之兵制而变通之,不拘泥于不全法也。半年,或一年学成,归营以教其部曲,故万国之新法虽日变而月异,国家无不知之,亦无不变而通之,师其利而祛其弊,故能造其极,而不受其侮。[13](322)

丁氏行伍出身,文墨非其所长,而观其《东瀛阅操日记》之叙事,如前述之马关炮台,此处之日本兵制等,皆甚有理致,较之沈翊清《东游日记》毫不逊色,甚为难得。此言日本通过向各国派驻武弁(侦伺各国新法)→部队派员齐集军事院校(学习、研究新法)→学员回到部队(推广新法),使国家兵制始终处于动态更新状态,故能与时俱进,不致因僵化而落伍。其他如骑兵实施学校、炮兵工厂等,其宗旨皆与户山学校相类,皆立法甚善,即便是今天仍不失其借鉴价值。日本作为岛国,地狭人稠,资源匮乏,且多地震,生存条件较为艰难,其忧患意识本强,而近世以来目睹中国所受之侵凌,更激起其莫大危机感,居安思危,故凡事认真对待,覃思研精,而臻于极致,非人所及。书中有言:“目前地球,德医至精,次则推日本耳。”[13](323)亦可为证。

另外,其寓兵于学亦颇值得借鉴。书中记载,明治维新之后,日本之兵皆征之于学校,其兵源皆来自普通各学校之生徒,而各学校平素即教以体操和兵操。丁氏初入日本时,于长崎诹访公园见小学生习练体操,“进退秩然,皆有杀敌果敢之意。”[13](312)由于自幼及壮,皆习于兵,服习有素,故日人罕有昧于兵者。日人有言:“东京之人务官,西京之人务文学、工艺,大阪、横滨通商之口务商,而一国皆知务于兵。”[13](344)“一国皆知务于兵”,日本自强之道实肇基于此。又创办体育会竞漕(舢板竞赛),以推动海军建设:

其初立会之旨,盖以日本本滨海,而学校仅操习步兵,是专力于陆,而忽于水,将何以为国?且欧美诸国各以兵舰竞于太平洋,而东方诸国不与焉。有日高藤吉郎者,奋然兴起,就和同志,创为斯会,集合学校之人,修驾驶之术,务求国人皆习于海。会既立,日皇嘉之,助以二万金,通国官商士绅又从而乐输之,资用既充,遂为海军自强之本。[13](323)

其自强不息如此,故虽崛起不过短短数十年时间,而能捋俄、美之虎须,与此等老牌资本主义国家角力争雄,至于腐朽之大清王朝,则视同蔑如也。此等情形,作为一省之军事首脑(清提督约相当于今省军区司令),丁鸿臣自然是了然于胸。九月二十四日参观横须贺造船厂,登富士、浅间二舰,丁氏就说:

日本于德(陆)军,已可自信其扩张之日进;至于海军,则犹兢兢焉,惟恐其不及。既有富士兵舰,顷又在于德厂定造容万五千吨炮舰一具,彼有集太平洋之全力,而犹扩张海军,汲汲如此,吾辈岂可处故安常,而不思所以自立哉

此次日人对丁氏一行甚是礼遇,接待规格很高,军政要人与丁氏等频繁晤谈,而且款曲周至,在丁氏日记中,诸如“意极殷勤”“其言恳切若此”“言极恳挚”“言至亲切”“极优款之谊”“意至谦笃”“询督宪起居甚挚”“甚挚”“意可感也”“温恭和蔼,垂询甚殷”“情真意挚”等字眼不时出现于字里行间,颇有受宠若惊之感。以下数则材料,足可证明日人为接待丁氏一行煞费苦心:

九月初四日,至静冈,止大东馆。(初五日)巳刻,参谋总长大山岩来电致意,又谕旅中启日皇驻跸之室相款。乃五年前日皇幸广岛驻跸斯馆,其室遂扃,今日合两国之邦交,优大臣之遣使,特启相款。良用不安,坚辞不可,复电申谢。[13](314)

九月二十七日,夜。大山参谋总长招饮,述其倾仰乐帅及王爵帅之意,甚挚。此行井大尉介绍之辛苦,参谋部接待之优异,皆仰慕乐帅之心,推爱及乌,并望与四川同心合力,以图自强,意可感也。[13](330)

十月二十九日,辞行,宴请日本诸大臣,宾主酬酢极欢。此行,日廷及政府邦人士之相待至为款洽,皆中东同心之切,而又倾慕督宪之久,乃克臻此。[13](343)

十一月初一日离开东京。日众官送行,耿耿于中。此行,东邦士夫相遇极厚,即参谋部预备一切费用,亦且千元,不知何以报贶也。[13](344)

十一月初一日,夜。火车发,井大尉与中岛裁之必欲伴送至神户,辞之,不可。[13](344)

十一月初四、五日,参观大阪炮兵工厂和造币局。炮工、造币皆秘密之地,先由参谋部、外务省电话照会,导鸿臣等往观,意至周密。[13](345)

十一月初六日,至神户,井大尉置酒为别,情真意挚,桃花潭水不及其深,此行照料鸿臣等之周备,辛苦匪言可罄,惟有一言心感而已。[13](345)

日人为何对丁氏一行如此礼遇,如此殷勤?难道真如他们所说,是因为倾仰奎乐帅(川督奎俊,字乐峰)之故?有道是“无利不起早”,事情当然不会如此简单。实际上,其真实意图是,自光绪二十四年(1898年)德国强租胶州湾,列强竞相在中国强占租借地、划分势力范围,日人已据闽省,然意犹未尽,环视中国四境,其时列强尚未染指者,唯川省等少数省份而已,故以阅操为名,邀请川省官员赴日考察,对他们大加礼遇以结其心,导观先进兵制学制以动其容,贩卖俄国威胁论以耸其听,窜掇他们向奎俊建言,延聘日本教习练兵御侮,以实现其向川省渗透之目的。故十月十六日载:“接奉督宪咸电,教习缓聘。当即婉达参谋本部。而数日阅操旅费,鸿臣与沈丹曾观察二人皆参谋部预备,却之不可,至为不安。”[13](339)据此可知,丁氏此前或已向奎俊有过提议,或者说川省原有延聘日本教习之打算,然尚在犹豫,故委派丁氏实地考察以落实之。俗话说,“拿人家的手软,吃人家的嘴软”,日人为丁氏一行花费不少,故丁氏接奉“教习缓聘”之指令,颇感不安。又十月二十一日青木外务大臣与丁氏晤谈,“述钦慕督宪之意,且云:将派明白之员,常驻四川,以备咨询。”[13](341)其意旨亦同。

但丁鸿臣尚非庸懦之辈,尚能明辨深思。故在十一月初十日回程中,丁氏写道:

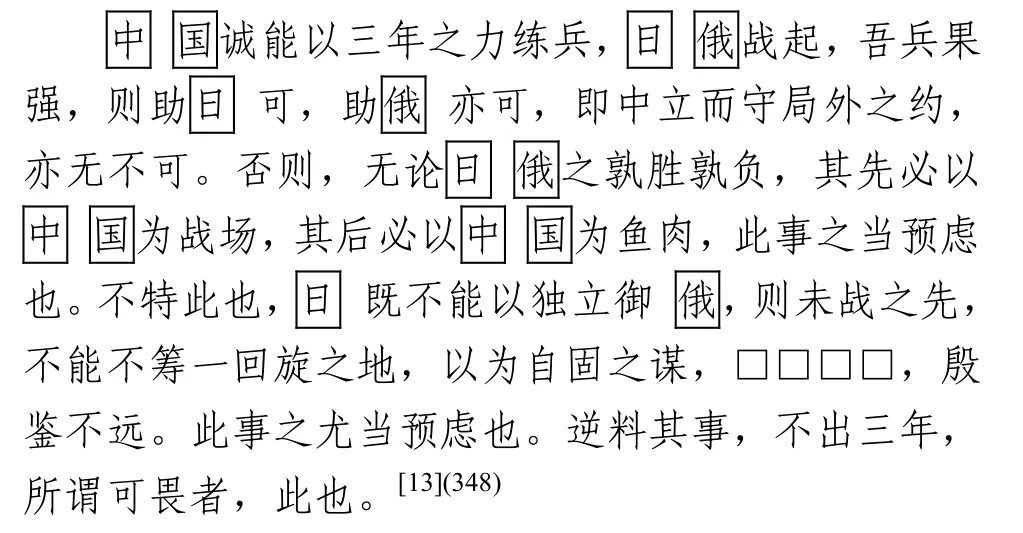

(日本)陆军盛矣,海军不及英国六分之一,然其全力可注太平洋。言东方之局,日本兢兢联中国以免其危,此其逊下之词,实则日本今日之强,可以独立于东方。又採其朝野之论,日之恨俄张威于中国,而侮东方,妇人孺子皆思与之一角。二三年内,日俄之间战祸万不能免,其所以汲汲劝中国练兵自强者,盖以唇亡齿寒,理所必然,势所必至也。[13](346)

丁氏能认识到日本政要所言多逊下之词,知道以日本今日之强,完全可以独立于东方,不必借重于大清,说明其脑袋尚属清醒;但所谓“唇亡齿寒”云云,则其自视仍然过高,而且对日俄本是一丘之貉,对日本侵略中国之本质,仍缺乏深刻认识,日人岂真“恨俄张威于中国”?不过恨俄人独霸中国之东北,妨害其自身利益而已。日人岂衷心希望中国转弱为强?所谓“汲汲劝中国练兵自强”者,不过欲借此向川省渗透而已。但丁氏能预见到,“二三年内,日俄之间战祸万不能免”,亦属难能,说明其作为一省之军事首脑,确非泛泛,其嗅觉之敏锐,颇值得称道。我们知道,四年之后,即光绪二十九年农历腊月二十三日(1904年2月8日)日俄之间即正式爆发大战,说明丁氏之说确有预见性。然则面对危局,大清将何以应对,川省将何以自处?据书末所附《上四川总督奎乐帅禀》,丁氏认为,其出路仍在练兵自强,他说:

此段文字颇为精彩,丁氏能在光绪二十六年(1900)作出此等预测,能有如此眼光,颇叫人佩服。后来事态之发展,我们都已经知道,大清王朝已经彻底腐朽,无药可救,所谓三年内转弱为强不过是一句空话。光绪二十九年农历腊月二十三日(1904年2月8日)日俄战争爆发,清朝政府被迫宣布中立,中国东北成为日俄双方陆上交锋之战场,使当地人民蒙受极大灾难。一年半后,俄国战败,日本取代俄国宰割中国东北。战争爆发后,日本强迫朝鲜大韩帝国政府先后与之签订《日韩议定书》《日韩新协约》,将朝鲜拉进日本阵营,此即丁氏所说“回旋之地”也,一切皆如丁氏所言。

注释:

① 诸书不载其字,然据沈翊清《东游日记》称其为“雁廷军门”,“雁廷”当为其字。

② 沈翊清其时尚在福州船政局任船政提调,川督奎俊檄委其作为文官与武官丁鸿臣一道赴日阅操,沈携船政学堂学生六人,与闽省阅操官崔祥奎一行人,于八月二十三日由闽出发,二十五日抵沪,与丁鸿臣等会齐。因沈需为学生治装,滞留上海数日,丁鸿臣等先行,九月初十日会齐于东京。

[1] 中国科学院历史研究所第三所工具书组. 锡良遗稿·奏稿·卷五·请开复丁鸿臣并请恤折[M]. 北京: 中华书局,1959: 435.

[2] 奎俊. 头品顶戴兼署成都将军四川总督臣奎俊跪奏为入卫之威远后军著有微劳遵旨开单请奖恭折仰祈圣鉴事[N]. (天津)大公报,1902-06-22(第40号附张京报录摘).

[3] 清实录第58册·清德宗实录七[M]. 北京: 中华书局,1987.

[4] 时事要闻·四川特派员专函[N]. (天津)大公报,1903-01-14(2).

[5] 上谕恭录[N]. (天津)大公报,1903-04-29(2).

[6] 清实录第59册·德宗实录八·卷五百三十七·光绪三十年十一月上[M]. 北京: 中华书局,1987: 144.

[7] 杜春和,等. 荣禄存札[M]. 济南: 齐鲁书社,1986: 316−317.

[8] 张一文,等. 中国近代军事史研究概览[M]. 天津: 天津教育出版社,1991: 160.

[9] 寻霖,龚笃清. 湘人著述表1[M]. 长沙: 岳麓书社,2010: 6.

[10] 吕顺长. 清末浙江与日本[M]. 上海: 上海古籍出版社,2001: 152−153.

[11] 徐苏斌. 清末四川与日本的交往之研究——留日的铁路留学生、雇佣日本技术者与成都“辛亥秋保路死事纪念碑”[C]// 张复合. 建筑史论文集·第13辑. 北京: 清华大学出版社,2000: 46.

[12] 姚婕. 清末官员对日本陆军学堂的考察和思考[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版),2010(6): 144−148.

[13] 王宝平. 晚清东游日记汇编2·日本军事考察记[M]. 上海:上海古籍出版社,2004.

The author and value of the Military Diary of A Sichuan Military Officer’s Visit to Japan

WU Chengquan

(College of History and Culture,Hunan Normal University,Changsha 410081,China)

Ding Hongchen,born in Changsha,Hunan province,the military officer of Sichuan province at the end of the Qing Dynasty,visited Japan and attended the the country’s massive military parade in 1899. When he returned to Sichuan,he wrote the book The Military Diary of A Sichuan Military Officer’s Visit to Japan to tell what he had seen and heard. The book is of great value in understanding the history of the end of the Qing Dynasty,offering much information about the educational system in modern Japan,and providing more valuable details of the military system of the country. And the latter is the key value of the book.

Ding Hongchen; The Military Diary of A Sichuan Military Officer’s Visit to Japan; Japan

K252

A

1672-3104(2015)05−0233−05

[编辑: 颜关明]

2014−10−16;

2014−12−10

伍成泉(1970−),男,湖南安化人,历史学博士,湖南师范大学历史文化学院副教授,主要研究方向:历史文献学,道家道教文化及湖湘文化