媒介融合场域下城市社区传播演变的动力模式研究

2015-12-26姜海柴子凡

姜海,柴子凡

(四川大学新闻传播研究所,四川成都,610065)

媒介融合场域下城市社区传播演变的动力模式研究

姜海,柴子凡

(四川大学新闻传播研究所,四川成都,610065)

随着媒介融合进入到更深层次的建构阶段,城市社区传播的模式也在其加速的融合中演变、转合,并呈现出新的传播范式与呈现形态。通过梳理媒介融合下的社区传播的本质、转型、意识的现状,归纳出驱动化、传导化、簇群化、仪式化、结构化的五种传播驱力,并指出当前社区传播中所呈现出的诸如身体传播、景观建构、个人仪式等新的空间实践特征,揭示其在国家与地域建设中的重新定位。

社区传播;媒介融合;动力模式;空间实践

自哈贝马斯将公共领域定义为“传播信息和视角的网络”以来,日常生活体验的个人世界开始与外界链接形成一个多重的网络。它“不断分化和衍生出一系列、相互重叠的国际的、国家的、地区的、本土的和亚文化的领域”[1]。而公共领域在20世纪经历了一次结构上的转变,它被有组织的集团形式而非个人身份的聚集所接管,这一“重新封建化”①的过程为今天社区的形成奠定了基础,使得社区成为了今天社会基层的共同体。同时,随着媒介融合的兴起与传播环境的变迁,多种媒体并存、交织、竞争、融合。整体传播重心下降,在诸如街道、社区等细分市场中拓展其影响力与覆盖力,进而引发起相关的传播运行机制与传媒格局的变革。

一、社区传播:媒介融合场域下的转型呈现

(一) 社区传播的本质——地缘逻辑上的组织建构

社区一词最早出现在德国社会学家费迪南·滕尼斯(Ferdinand Tonnies)的《社区与社会》一书。滕尼斯指出:“社区是使之那些具有共同价值取向的同质人口组成的,关系密切、出入相友、守望相助、疾病相扶、富有人情味的社会关系和社会团体。”[2]这表明社区是由具备着特定的地域空间、稳定的社会关系、固定的生活方式、接近的价值取向等诸多元素的社会实体所构成的,是以熟悉、信任、依赖等心理特征为纽带进行粘合的共同体组织。虽然今天社区的概念已经和最初的定义有了较大差异,社区的形成除了地缘因素外,更增加了行为、产业、仪式等诸多元素,但他所倡导的“一切亲密的、基于情绪、内心倾向的关系是社区的本质”这一原则,仍然是现代社区发展的精髓。[3]

与之相对的,当前对于社区的传播研究则主要集中于三个方面:一是地域层面,以新闻传播中的地方新闻、地方媒体为文本来进行分析,通过个案研究来指出地域、社区文化建构方面的独特的呈现方式;二是媒介层面,通过实证分析来研究媒介在社区传播中的应用,指出区别于大众、商业媒介的另类媒介特征;三是组织层面,无论是传播学者还是社会学者都进行了大量的调查研究,以了解社区传播与社区认同、社区建设之间的关系[4],进而点明社区传播与心理认同、舆论引导、传播机制等的关系,以心理与文化的共识层面为轴线来分析社区传播的本质。

除此以外,社区传播具备着传播信道开放、多元传者构成等一般大众传播模型所无法涵盖的特点。同时,其传播过程夹杂着文化融合、信息交流、受众认可等一系列因素的影响。可以说,社区传播的本质就是一种基于地域基础上的组织建构传播。

(二) 媒介融合中的转型——外围力量下的传播质变

随着媒介研究空间不断拓展和多元化以及媒介产品与系统的存在,引发了现代社会彻底全然的“媒介化”,大众媒介重塑日常生活与“公众”的轮廓已有时日。[5]就社区传播而言,对于媒介潜在力量的认识仍然部分源于媒介操作的广度和强度,以及他们在社区信息流动中所扮演的角色认知,缺乏其合理的定位理解与呈现分析。

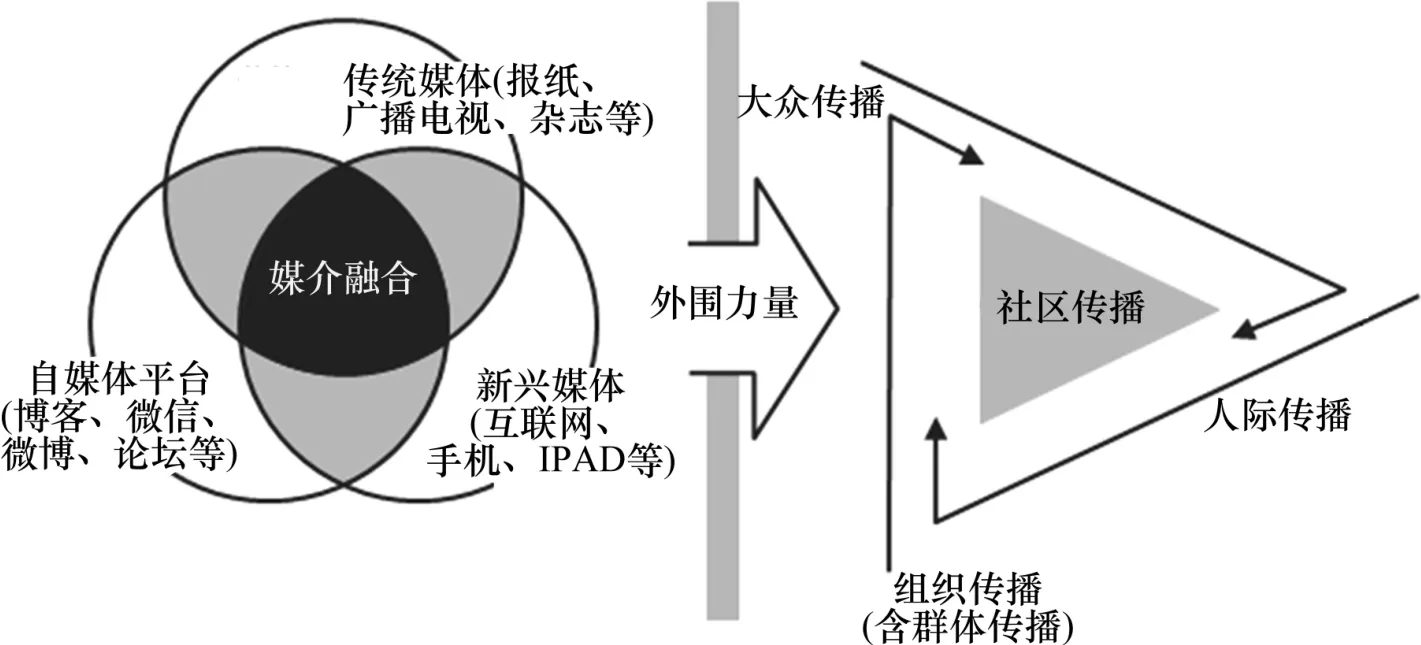

可以说,今天社区传播所产生的一系列的质变很大程度上源于传统媒体的本土化、新兴媒体的立体化和自媒体的崛起带来的传播格局和平台的颠覆性转换,他们使得以地理界限为条件的社区分化为两条基本的轴线:一条是传统媒体建构为主体的实体社区。它们以内容生产为优势,在已有的传播框架中顺势进行扩张,下降其传播重心,延展其传播链接点,创新组织能力,转型成为“全媒体”和“大媒体”[6]。另一条则是以新兴媒体−社交性媒体(自媒体)为基础所形成的虚拟社区。它们以“互联网思维”为导向,呈现出非地缘性因素的数字化全面转型。今天流行的微信“朋友圈”、微博“好友动态”、QQ群等都是这些虚拟社区的呈现的形式。它们变更了社区传播的信息交流,扩张了其内涵与外延。其结构如图1所示。

图1 外围力量(媒介融合)变革下的社区传播模型

需要注意的是,媒介的深度融合提升了社区传播的能力,同时地域性的社交媒体又使得社区传播呈现出一体两翼的关系——一方面是社区传播的“内力”,需要对诸多新媒体形成足够的包容力与向心力,通过多种社区单元组合来有效地配置不同的媒介资源;而另一方面则是媒体力量的“外围”,需要充分利用微信、微博等新媒体来激发媒体自身活力,打造开放性强、导向性强的地域性信息内容的建构、传播渠道,从而更好地适应社区传播。

(三) 社区意识的转变——公民与自我认知的兴起

媒介呈现研究表明,媒体在勾勒社会的“地图”,提供概念类别和参考框架上具有很大的影响力,而人们正是通过这些来理解社会的。正如斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)所言,媒体能够产生“意识形态上的影响”[1]。在社区传播的场域下,媒介的教育功能促进了公民的意识形态发生着转变,培养出了其公民意识与自我认知,使其通过媒介形成了社区中的“本我”的境况了解,促进了社区群众的民主参与意识,进一步增强了其自我的效能感。

社区意识的转变主要体现在两个方面。其一是公民意识的崛起。社区是现代城市的产物,在特定的信息场域下,人们开始逐步培养起了现代公民意识(民主意识、权利意识、参与意识、义务意识等)。人们为社区发展建言献策,自觉维护社区环境与公共设施,宣传普法教育与文明礼仪等等,这与传统的大院或者街道有着本质性的不同,人们在特定的媒介影响中,逐步培养起了如同阿列克斯·英科尔斯所提出的“现代人素质”。其二则是自我效能的提升。自我效能是指个人拥有的一种“生发性能力,依靠这种能力,个体可将自我的认识、社会和技能有效整合,并运用各种行为以实现不同的目的”[7]。许多实证研究都已经证明了,良好的社区传播与环境的营造,可以促使居民产生良好的归属感,从而提升应对环境的能力以及面对新生活的信心。②公民意识与自我效能的提升成为了今天媒介融合影响下社区传播最为明显的转变之一。

二、动力模式:演变格局中社区传播的驱力

今天社区传播的格局演变至今,以与过去截然不同的方式呈现,其一方面表现为外在因素之间的影响转换,另一方面则又是社区内部之间多种要素相互作用的结果。本文研究的“动力模式”主要是指促成今天社区传播转变的方式。尤其是指在一定的条件下,社区体通过各种动力要素资源进行有机的整合,从而推动社区传播力提升的具体的运行方式。

(一) 地域合作的驱动化模式

从社区传播的发展历史来观察,地域因素是早期社区传播乃至社区这一概念形成的内在的核心动力来源。在社区中,人们形成的理解社会的不同方式,不同符码和解释性的语境以及不同的前提和关系链的形成或多或少受到不同的地域文化的影响,而对社区的认同感和归属感的形成,目前社会学中的大部分相关研究也表明,社区居民的居住年限、人际关系等是影响社区归属感的主要因素。[8]目前,社区传播早以由传播同质性较强的“单位大院”走向了传播多元化发展的“商品房小区”,曾经的因为地域而形成的社区也开始转变:这一方面是由于社区居民的不稳定性特征增加,流动人口的加剧使得内部的人际关系弱化,另一方面也是由于目前的社区普遍缺乏参与的调动力量,使得对社区的满意度难以估量。

但我们需要明白,地域合作形成社区这一核心的动力源依然没有改变,而且越来越多的地方经验性研究表明,即使是在最强大的国家力量与全球资本面前,也存在着“地方性逻辑”[9]。这里的地域合作有着两个层面的含义:一是指传统地理意义上的,因为地域而形成的社区传播,并且随着地域的变更所形成的社区传播的变化。在这里,地点意味着“空间内我们定居下来并能说明我们身份的具体位置”[10]。二则是指在城市化过程中的地点反向过程——“再地域化”合作的结果,即人们共同的参与着地点的制造,通过社区公共空间的交往行为而人为的为社区空间赋予了意义,从而制造出属于自己的地点,实现地点的意义赋予。这里表明了,在现代性条件下,地点逐渐变得捉摸不定:场所完全被远离它们的社会影响所穿透并据其建构而成。[11]

(二) 社区产业的传导化模式

社区产业的形成是促使社区传播转变的重要因素之一。对于社区而言,城市化进程或偶然的因素诱发了其动力模式的萌芽,然后变革出基于社区文化结构之上的产业组织形态。目前我国的社区自身内部的产业主要集中于媒体、零售等方面。一些经济基础较好、人口规模较大的城市社区已经出现了自己雏形的媒体产业,如北京朝阳区麦子店街道办事处的《读麦》杂志,同时东城区的一些街道也有了自己的报纸。[12]还有一些小区也有着自己的内部报纸、杂志等等。

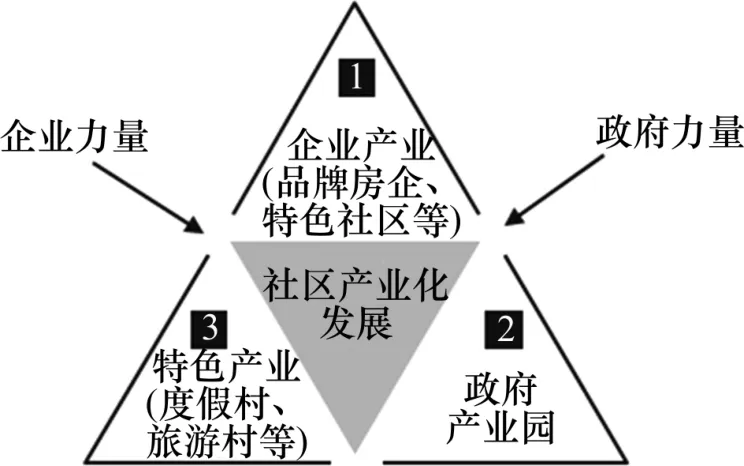

在新型的城市社区框架下,企业和政府是社区产业演变的两大核心动力。这里因产业传导而产生的社区传播驱动力主要体现三个方面:其一是企业产业。最为明显的是由知名房企打造的同名品牌所形成的小区聚集地。诸如万科的“金色”系列、保利的“花语”系列楼盘等等,他们以品牌为契机所构成的社区传播,呈现出了蕴含着自身企业文化在内的社区传播新特征。其二是政府产业园。产业园多由政府主导,成为了吸引人才、招商引资、对外开放的主要载体。它们以“孵化”为特征,形成了诸如软件园、汽车园、创业园、服装园等特色产业,它们以共同的产品生产形成了独具特色的社区文化,其传播与推广也呈现出截然不同的方式。其三是特色产业。特色性主要体现在不同的聚居地所形成的不同社区传播特征,如别墅区与商业区、度假村与棚户区、旅游地产与刚需产业等。他们的定位不同,阶级不同,所以其居民的传播也呈现出不同的特征。其结构如图2所示。

图2 双重力量(企业、政府)影响下的社区产业化发展

(三) 媒体圈子的簇群化模式

早在上个世纪初,费孝通就以血缘和地缘关系为切入点,观察到中国乡村存在着“圈子”这一独特的社会关系格局,并认为这一格局与西洋(西方)社会的“团体格局”是截然不同的。[13]而随着互联网的不断发展,因社会实体而建构的圈子开始通过媒体而出现有限的聚集,为现实社会关系所形成的线下圈子提供了一种新的传播方式—— 一种不同程度上缩小了时间阻碍、空间维度和身份障碍联结的链接方式。

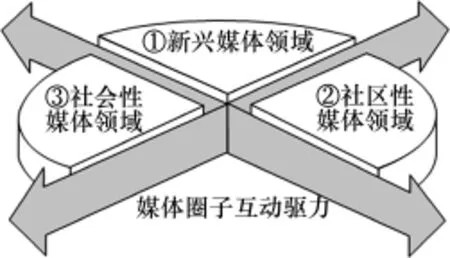

随着受众对媒体圈子的固定与使用,产生了吉登斯(A.Giddens)所谓的“现代性的后果”:即现代性通过民族国家和全球化的力量,对空间与时间进行重组,致使社会体系的“脱域”,空间从地点分离了出来,远离了任何给定的面对面的互动情势。[11]单看媒体的驱动力,近年来随着诸如微信、微博等新媒体用户规模的扩大,社区报纸、广播、电梯电视等传播媒体功能的延展以及大众传播媒体的“社区化”程度的加深,促成了用户“簇群化”现象的进一步形成,充实了虚拟和现实社区的传播建构所依赖的受众基础,并对现实社区情景的开展产生影响。如图3所示。

图3 媒体圈子互动驱力示意图

注意:

①指由与社区群体和网络联结起来的传播渠道所组成。如微博好友圈、微信群等;

②指在其所占的空间内,能够收到最小限制的情况下,社区的自身媒体。如社区宣传栏、社区电梯电视等;

③指本面向多数人的媒体向“小众化”发展的产物,从而促进市场化,拓宽消费者的选择。如报纸进社区、社区广播等。

同时,福柯的理论也解释了这样一个过程,即各种不同的意义如何经过碰撞组合,最终创造出全新的主观性意识和理念。[5]可以看到,当受众共同使用统一的媒体平台,诸如社区QQ群、社区微信公众号、社区微博好友圈、社区论坛等时,其必然会产生或意识或行动的统一,媒体圈子的聚集使用产生了受众的簇群,进而对社区传播产生实质性影响。

(四) 群体行为的仪式化模式

詹姆斯·凯瑞在他的著作中提出,大众传播具有一种仪式性的意义——大众传播能够把人们聚合在一起,可以使人们坚信社会事物下面蕴涵的连续性,展现出精心编辑的符号,从而在受众中培养起一种集体的身份认同和归属感。[1]在今天的社区传播中,不仅是传统的大众传播仪式性的影响,群体的仪式化行为也已经成为传播沟通社区内部信息的重要方式与文化事象,成为建构社区文化,转变社区传播现状最有效的内推力之一。

诸如社区中举行的业主大会,在大会上大家对社区建设各抒己见,或更改物业管理,或提升小区绿化,或引入新型媒体,或进行健康宣传等,为社区建言献策。而每逢假日佳节之时,诸多小区要举行文艺演出,节目由大家自编自导自演,看似娱乐游戏,却其乐融融,营造出一种欢乐的气氛。而体育竞技也是群体仪式化的重要组成部分,如社区举行的拔河活动、羽毛球、篮球赛等,这些活动一方面让个人主动参与进社区传播的场域之中,充分的体现了传播的主动性与娱乐性,而另一方面又让个人“沉浸”在社区的仪式活动中,受到大家的强烈感召力,体现出了传播的双向性。

仪式是生产和强化组织集体力量和道德力量的手段,它并非只把信仰向外传播出来,还能够把信仰周期性地再生产,调节维持和传递组织构成所依赖的情感。[14]这些定期或不定期举行的仪式化活动不仅仅有着凝聚社区,增加归属感的作用,还在不知不觉中建构与推进着社区传播的转变,形成组织与群体传播场域,促进了集体意识的形成,为公共交往与空间实践奠定了受众基础,巩固了其固有的价值。

(五) 空间结构的演变化模式

社区场域下的空间结构,从狭义上或多或少与其社区的建筑有关。“对典型建筑物的研究与理解,是理解一个社会所拥有的意义世界的最为可靠和有效的途径之一”。[15]随着社区的发展,建筑不仅成为了蕴含着一定功能性的空间,还成为一种传播空间化的重要形式,具有着一定表意的传播价值。在今天的社区场域中,建筑以不同的视、听、知觉形式参与着人们的意识互动,建构人们的日常观念,影响着社区传播的转变。

在今天的社区传播中,建筑的演变通常体现在其三个方面的转化。其一是充当典型符号。今天诸多城市的地标性符号多为建筑物,它们定义着区域或为商业,或为住宅,或为综合体的不同的传播态势与身份定位。从符号学分析,其“所指”的层面扎根于不同的文化语境之中。其二是公共场域。今天社区建设中坝子、草坪、露天广场等已经必不可少,这些建筑合围所形成公共场域为社区传播的建构提供了足够的空间。作为一种互动过程,地点制造的过程有赖于空间实践和社区传播,而社区传播也在这些建筑构建中完成其“集中化”“标识化”的过程;其三则是私人领地。今天中国社区建筑形成了一种通用模式,并被整体性地默认和遵从,这种合法性虽然没有在制度中被明确,却被反复地生产和复制。

三、核心建构:融合路径下空间实践的兴起

随着媒介融合的加深与上文中提及的诸多动力模式的推进,人们开始在社区传播中通过自身实践,构筑起新的空间逻辑与地点呈现。这表明今天建构社区传播的核心已经发生了一定层次的变化——在既有着公共交往、媒介运用等传统传播的元素上,呈现出了诸如身体传播、景观建构等新的呈现元素。可以说,这些变化意味着从地点、个人、媒介、空间等诸多层面考察着人们如何通过社区公共空间的交往行为,来对对社区传播进行了新的意义赋予,从而实现其新格局下的重新定位。

(一) 身体传播与公共交往

身体是人为的叙述符号之一,许多研究身体语言的著作认为身体语言(body language)是区别于有声语言的非词语性的身体符号,其具有着强大的沟通功能。[16]身体传播兴起于20世纪末,广义的包括行为语言传播、肢体语言传播和口头语言传播三大类,狭义的诸如手势、姿势、眼神,甚至发型、配饰、衣着等都可以看成是身体传播的符号组成部分之一,身体传播是人们表达情感、态度、想法最常见的方式之一,揭示着人们的思想和意图。

今天在社区交往中,人们“身处行动中”聚集,产生了诸如打招呼、接吻、眨眼睛等身体传播行为。而人们在诸如健身场所、广场舞坝等社区地域空间进行跑步、跳舞等空间实践,我们就可以将其看成是一种社区内的身体实践,或者说是以身体为中心的空间实践。人们通过这种“互动式身体链”形成了公共交往的契机,身体的协调一致又产生高度的情感连带。高度的相互关注跟高度的情感连带相结合,将导致“与认知符号相关联的成员身份感”。[17]可以说,社区内的身体传播已经成为了今天社区传播的核心呈现方式之一。

(二) 媒介运用与空间实践

社区传播有赖于媒介运用与空间实践,三者作为一种互动过程而相互影响。社区传播需要在一定时空内进行符号的建构,就一定离不开人际传播中对特定空间里的集中化与标识化,而同时又需要通过媒介渠道来进行信息输送与环境对话。所以在一定意义上,今天的社区传播已经转变成了以人为符号的空间实践和以媒体为渠道的媒介运用相互作用的表意形式,空间实践与传播行为相互重叠,并让人们使用媒体进行信息分层与建构意义。

空间实践较为常见的有两种形式。其一是人们在空间中灌注了自身的实践行为,其有时是人际的互动,有时则经由媒介渠道,因此媒介运用在社区传播的运用价值在于其超越了偶然和当下的情景,使得传播成为跨越空间和时间的行为,成为一种“网状化”,而并非一种简单的“人地关系”;其二则是一种关心与非关心性互动的呈现。盖尔(J. Gehl)认为,“空间形式对社会关系的发展不具有促进作用,但这并不否认物质环境以及功能性和社会性的空间处理能给拓展或扼杀发展机会”[18]。这表明在今天一定地理范围内的社区中,即使是完全陌生的人际传播也不存在绝对的“盲点”,其介于熟悉与陌生程度的转换具有一定的规律性,同时也一定程度的保留着隐私性,成为现代社区新的传播特点之一。

(三) 景观建构与社区场域

在城市中,人们往往根据标志性建筑识别方位,这些建筑就是城市意象的重要元素。[19]社区也如此。今天人们对社区的空间实践不仅停留在身体传播及媒介运用上,其对物质层面的改造,即景观营造也体现出社区传播的新的特点与方式。今天社区场域中,常见的景观有道路、草坪、凉亭、花团、雕塑、健身器材等景观。它们或是由居民、或是由建造者对社区进行了这些构建和改造,从而改变了传统社区的空间布局和景观,形成了新的社区意象,有的社区景观和意象甚至成为了地方文化与社区认同的符号。

比如社区中的凉亭、观赏石等符号,这些意象就是社区文化的文本载体,具有较强的可读性。对于不了解社区的人来说,这些文本成为了认知社区的核心元素之一。它们存在于社区空间之中,以跨越时间的方式将诸多元素链接起来,使空间富有了意义。更为重要的是,这些符号与社区空间构成了高强度的链接关系,不可分割。比如在潮州,居民大费周章的将一颗老树运回原地移植就是列证,居民认为80多年里老榕树已经成为了社区的一份子,见证了社区的发展史。[20]这棵老树成为了整体“社区网络”的一部分,共同编织起紧密联系的社区文化,使得整体社区文化链完整。它不仅仅是一棵树,还成为了社区的集体记忆。

四、结语

曾有学者认为,现代人已经突破了社区这类的“小小盒子”,开始借助互联网等建构以个人为中心的网络,受制于空间决定论的社区观念已经不符合实际的生活。本文则认为,虽然社区的概念随着城市化的进程而改变,社区传播也在呈现出了与以往截然不同的特点,但现代的社区传播依旧立足于社区自身,只是在诸多动力驱使的作用下开始呈现出了身体传播、景观构建、空间实践等新的传播方式与特点。

更为重要的是,让这些现象得以发生的动力模式是随着全球化和城市化的浪潮而改变的。因此,今天的社区传播应该以更加开放的心态来面对这些驱力的影响,具备着“兼容地方性的全球感”传播思维,来积极的面对社区传播的大变革。转变传统的狭隘的地方主义,努力营造新的传播格局和方向。

注释:

① 这里的“重新封建化”为哈贝马斯自己所定义。他认为以理性为基础运作的公共生活遭到了破坏,现代媒介陷入了公共关系、广告与大企业的控制中,成为了操纵公众的工具。

② 美国传播学者桑德拉·鲍尔(Sandra Ball)连续长达十年的研究项目《传媒转型:改变社区粘合纽带》证明“传播行为背景”受到经济、环境、文化等方面因素的影响,同时也反作用着身处其中的人们。社区居民的“叙事参与”不仅不是被动的,而且在长期参与的过程中培养起居民自身的融入能力。

[1] 詹姆斯·卡伦. 媒介与权利[M]. 史安斌,董关鹏译. 清华大学出版社,2006,7: 275.

[2] 闫波,郑博. 新媒体在社区传播中的应用[J]. 新闻界,2008(2): 83−86.

[3] 夏学銮. 中国社区建设的理论框架探讨[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版),2002(1): 128−134.

[4] Matei S,Ball-Rokeach S J. Real and virtual social ties: Connections in the everyday lives of seven ethnic neighborhoods [J]. American Behavioral Scientist,2001,45(3): 550−564.

[5] 詹姆斯·库兰,米切尔·古尔维奇. 大众媒介与社会[M]. 杨击译. 华夏出版社,2006: 364.

[6] 夏德元. 数字时代媒体互动与传统媒体的象征意义[J]. 学术月刊,2011(5): 25−31.

[7] 施拉姆. 大众传播媒介与社会发展[M]. 北京: 华夏出版社,1990: 133−151.

[8] 单箐箐. 从社区归属感看中国城市建设[J]. 社会学研究,2006(11): 125−131.

[9] 杨念群. 地方性知识、地方感与跨区域研究的前景[J]. 天津社会科学,2004(6): 119−125.

[10] 安东尼·奥罗姆,陈向明. 城市的世界:对地点的比较分析和历史分析[M]. 曾茂娟,任远译. 上海: 上海人民出版社,2005: 5.

[11] 安东尼·吉登斯. 现代性的后果[M]. 田禾译. 南京: 译林出版社,2000: 16.

[12] 曾兴. 试论我国城市社区传播的功能及建构[J]. 现代传播,2010(7): 147−153.

[13] 朱天,张诚. 概念、形态、影响: 当下中国互联网媒介平台上的圈子传播现象解析[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版),2014(6): 71−79.

[14] 胡河宁. 组织传播研究方法与视角[J]. 新闻与传播研究,2006(1): 62−66.

[15] 苟志效,陈创生. 从符号的观点看——一种关于社会文化现象的符号性阐释[M]. 广东人民出版社,2003.

[16] 余艳青. 电视传播的实质: 身体叙述与社会补偿机制[J]. 西南民族大学学报(人文社科版),2014(12): 159−163.

[17] 兰德尔·柯林斯. 互动仪式链[M]. 林聚任等译. 北京: 商务印书馆,2009: 79.

[18] 杨·盖尔. 交往与空间(第四版)[M]. 何人可译. 北京: 中国建筑工业出版社,2002: 57.

[19] 凯文·林奇. 城市意象[M]. 方益萍,何晓军译. 北京: 华夏出版社,2001.

[20] 潘建志. 东港老树回植,居民开心[N]. 中国时报,2014−07−01.

The study on dynamic evolving model of city community communication under media integration field

JIANG Hai,CHAI Zifan

(Research Institute of Journalism and Communication,Sichuan University,Chengdu 610065,China)

With media integration advancing to a deeper construction phase,the pattern of city community communication also develops and transforms in the accelerated integration,hence exhibiting new communication paradigm and presentation forms. The present essay focuses on the dynamic model of community communication. By analyzing the nature,transformation,ideology condition of community communication,we intend to summarize five types of communication forces: driving,transmitting,clustering,ritualizing and structuring. Besides,we exert emphasis on such new practical features as idiosoma communication,landscape communication and personal ritual occurring nowadays,and attempt to disclose its repositioning in the construction process of the state and the region.

community communication; media integration; dynamic model; dimensional practice

G206.3

A

1672-3104(2015)05−0209−06

[编辑: 胡兴华]

2015−03−18;

2015−09−16

国家社会科学基金项目“基于风险社会视角下中国电视传播的响应机制与应对策略研究”(14CXW010)

姜海(1989−),男,四川自贡人,四川大学新闻学博士,四川大学新闻传播研究所副研究员,主要研究方向:新闻传播学,广播电视学及新媒体;柴子凡(1991−),男,甘肃兰州人,四川大学新闻传播研究所助理研究员,主要研究方向:新闻学,广播电视学及新媒体