唐诗廊意象的意涵及审美功能探析

2015-12-26石润宏

石润宏

(南京师范大学文学院,江苏南京,210097)

唐诗廊意象的意涵及审美功能探析

石润宏

(南京师范大学文学院,江苏南京,210097)

唐诗中的廊意象,因为廊的悠长、通透等建筑学特性,而含有闺怨与怀古、孤寂与落寞、幽隐与安闲的丰富意涵,这些意涵反映了诗人不同的心绪。也因为廊的这些建筑学特性,诗人在廊下漫步时往往多有诗兴。廊与动词、形容词的组合运用,丰富了唐诗的语汇,使唐诗的美感更为出彩。园林学中的廊还具有“借景”的审美功能,体现了古人移远就近的空间意识。这一功能在唐诗中多有体现,并生发出了“意余于象”的空间美学效果。

廊;唐诗;意象;意涵;审美;功能

人生天地间,衣食住行最为要紧,尤其进入文明社会后,人更加不能离开居宅而遨游天地间,文士诗人们亦是如此。尽管从庄子的逍遥游到苏东坡的“挟飞仙以遨游”,极富想象力的诗人们都在恣意驰骋,但仍需床榻屋舍作为立身之所。屋舍建筑群中包含亭台水榭等单体建筑,将这些单体建筑联络为一个整体的建筑构件就是廊。唐诗中有很多篇章都写到了廊,廊这一意象对唐诗的美学表达有独特的功用。韦庄曾写过“惊梦缘倚枕,多吟为倚廊”[1]的诗句,“廊”缘何能够成为激发诗人诗兴的事物,以至于韦庄因为依靠着廊而“多吟”呢?这一点学界似乎未曾重视并加以探讨过,笔者拟从廊的建筑学特性入手,分析其中的原因,进而探讨廊意象在唐诗中的审美价值。本文所引之唐诗皆出于《全唐诗》,为行文方便起见,下文引用时只标卷数。

一、廊在建筑空间中的特性

中国古代建筑空间里,廊有着重要的作用,在私家园林和皇家宫阙中,廊都是不可或缺的。相传上古之时,禹帝常在宫殿外的走廊中散步,以致后世以“岩廊”(意为高峻的廊庑)指代朝廷。廊拥有其他单体建筑没有的一些特性。

第一,廊只存在于建筑群中。也就是说,廊所在的宅院,规模必定较为宏大,小门独户的普通人家是没有廊的。廊的数量、长度等衡量值,以宫廷建筑为最,王涯诗句“玉辇游时应不避,千廊万屋自相连”[2]可证之。徐夤《新葺茆堂》有句“只闻神鬼害盈满,不见古今争贱贫。树影便为廊庑屋,草香权当绮罗茵”[3],简陋的茅房显然是没有廊子的,诗人说“那就权且把树影当作廊庑吧”,其实从侧面说明了廊是富足的士大夫人家的“标配”。

第二,廊是通透的围墙。廊连接邻近的房舍,有防晒和避雨的作用,也在房舍间虚围出院落空间。今人在考古工作中就发现了唐代大明宫中廊院的遗址,“这处廊院建筑遗存规模宏大……南北向和东西向的长短廊道各4条,南北向和东西向的独立夯土墙各1道,这些廊道和夯土墙彼此呈直角状连接,间隔出5个大小不等的院落空间”[4]。这些廊道在唐代之时,可能就是唐太宗笔下“羽旄飞驰道,钟鼓震修廊”[5]和“霜戟列丹陛,丝竹韵长廊”[6]的真实景象。

第三,廊给予人的视觉观感主要有长、深、空三个特点。这其实是人看廊的三个不同角度。廊连接两栋屋宇,必然建成长条状。所以人站在廊的侧面看,就有“长”的感觉,站在廊的入口处看,就有“深”的感觉。另外,关于廊的宽度,文震亨《长物志》有“廊庑俱可容一席”[7](15)的表述,廊能容得下一桌宴席,加之廊多用稀疏的柱子支撑,人置身其间会产生“空”的感受。长廊、深廊和空廊都是唐诗较为常见的诗歌语汇,这三个词汇在《全唐诗》中分别出现了36次、1次和9次,另外“廊深”的用法出现了3次,可见唐代诗人已经充分感知到廊的这三个视觉特点,并在诗歌中予以表达。

第四,唐代的廊多回廊、斜廊。李嘉祐诗“步履出回廊”[8]即是此类。如果廊所连接的建筑物一高一低,那么从远处看,廊就是斜的。唐太宗诗“斜廊连绮阁”[9]即是此类。廊子修建成回、斜的形状,会使人们漫步其中逗留的时间变长,这样的廊会给人以曲折悠远的变幻之感,即《园冶》所谓“长廊一带回旋,在竖柱之初,妙于变幻”[10](74)之义。

廊在建筑空间中的这些特性影响到诗歌,会产生一些特殊的美学效果,下面将具体论述。

二、唐诗中“廊”的类型

廊在建筑学意义上的类型有长廊、短廊、直廊、曲廊、斜廊等,但这些并非笔者将要讨论的。这里所说的廊的类型,就是指在唐诗中有不同语境、不同表达作用的廊意象,而我们将之归纳总结。笔者拟用廊所依附的建筑群的类型来区分廊的类型。廊是作为建筑群落空间中的一个构件而存在的,这种区分有其合理性与可行性,且诗人们在不同建筑群中明显有不同的心境,这样亦可区分廊意象的表达功效。

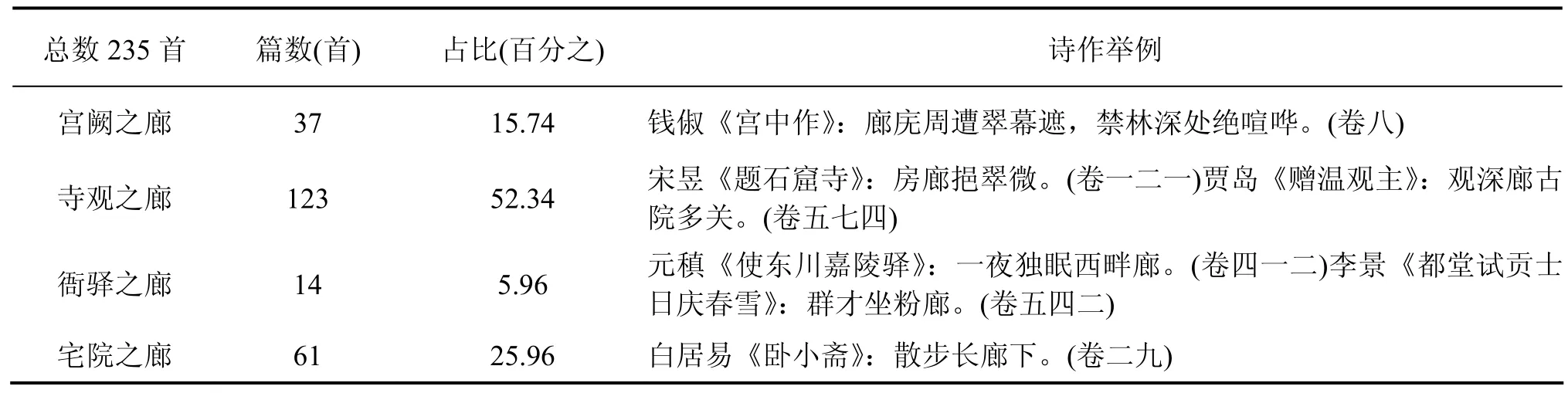

《全唐诗》中写到“廊”的诗共有287首,这其中有两个关于廊的词汇不是本文的讨论对象,即“岩廊”和“廊庙”,它们都是朝廷的代称,与建筑物“廊”无关。将其去除之后,还余235首,这当中诗题含“廊”的共6首,分别是李颀《光上座廊下众山五韵》、白居易《题灵岩寺(寺即吴馆娃宫,鸣屟廊砚池采香径遗迹在焉)》、唐彦谦《试夜题省廊桂》、韩偓《绕廊》、韦庄《题七步廊》和慈恩院女仙《题寺廊柱》。我们按照廊所处的不同地方,将这些诗中的廊分为四类:宫阙之廊、寺观之廊、衙驿之廊和宅院之廊。它们在235首诗中所占的比例如表1所示。

表1 四类廊在诗作中所占比例

这四处地方都是唐代诗人生活中时常停留或经过的场所,他们在宅院居住,在宫中值守,在衙门办公,出差则经过驿站,游览胜迹则常去寺庙道观。其中宫阙和衙驿之廊都与工作有关,似可合为一类,如此则唐诗中的廊分属的生活场景可归结为三类,即工作、居住和游玩。

从表1可以看出,寺观之廊所占的比例超过一半。唐代的诗人为何如此多的描写寺庙道观中的廊呢?其实这很容易理解,因为其他三类,即宫中、衙驿和宅院中的廊具有半封闭性,只对特定的人群开放。比如宫廊和官衙之廊,显然只有值宿禁中和在府衙办公的官员可以见到,在诗人群体中,这类官员是小部分。至于宅院,除非主人邀约,他人是非请勿入的。有的诗人如白居易,自己修筑园林,便可在自家走廊中散步,有的诗人自己没有大宅子,受到邀请去别人的宅邸作客时才能见到宅院之廊,如张南史《殷卿宅夜宴》“积雪连灯照,回廊映竹迷”[11]。在诗人群体中,有大宅院的也是小部分。寺庙和道观作为宗教场所,相较于其他地方,更具开放性,几乎对所有人都敞开大门,带有公园的性质。唐代前中期国家统一,经济繁荣富庶,佛教与道教得到统治阶级的大力推崇,因而寺观建造得规模庞大。“隋唐之时……成为中国佛教文化的一个黄金季节,当时建造寺院之风盛炽”[12](184),很多庙宇体制宏阔,如长安城的慈恩寺“凡十余院,总一千八百九十七间,敕度三百僧”[13](262),又如杜牧《题宣州开元寺》写道“楼飞九十尺,廊环四百柱”[14]。如此众多的殿阁屋宇,大多以廊来连接,故而诗人写作游览寺观的诗,往往都会写到廊,例如韦应物《行宽禅师院》“北望极长廊”[15],顾况《独游青龙寺》“长廊朝雨毕”[16]等。总之,宫殿宅院是私人区域,其中的廊不能轻易得见,而寺观是公共区域,其中的廊易于得见,因此诗中的廊大多与寺庙道观有关。表1中的四类所占比例的多少,表明了普通诗人接触廊所在建筑群的难易程度。

三、唐诗廊意象的意涵

诗人在运用廊意象时,由于写诗时所处环境及心境的差异,在表意上也有不同,我们可以从诗人心绪的角度出发,将其不同的意涵大致分为三类,分述如下。

(一) 廊的意涵之一:闺怨与怀古

唐诗中以廊写闺怨是唐代的男性诗人们替女性发出的哀叹。当时的女性,不论生活在重重宫阙之中,还是住在深宅大院之内,她们的世界都几乎是封闭的,她们只拥有闺帏之中的小天地,日常的活动也不过在条条廊道内徘徊踱步。而且“廊庑周遭翠幕遮,禁林深处绝喧哗”,她们不能恣意欢笑嬉闹,因此她们的徘徊是带着低沉哀婉的心绪的,刘洁将她们这种境遇称为“与世隔绝的幽囚之苦”[17](40)。这样,这些女性经常走动的廊就成了表达闺怨的一个意象。例如:

鸣环曳履出长廊,为君秋夜捣衣裳……调砧乱杵思自伤。思自伤,征夫万里戍他乡……君在天一方,寒衣徒自香。(王勃《秋夜长》,卷五五)

尘满金炉不炷香,黄昏独自立重廊。(柯崇《宫怨》二首之一,卷七一五)

小廊回合曲阑斜……倚柱寻思倍惆怅。(张泌《寄人》,卷七四二)

这些诗里的女性,在重廊中寂寞徘徊,停下来倚靠着廊柱思念离人,更觉惆怅,闺怨以“廊怨”的形式表现了出来。另者,还有一些诗人借宫廊发思古之幽情,在诗中反思朝代更迭和人世变迁。比如馆娃宫,是吴王夫差为宠姬西施而建,到唐代自然不复昔日的辉煌,成为了一处古迹,破落宇栋之间没有了美人艳丽的身姿,空余一声叹息。诗例有:

砚沼只留溪鸟浴,屟廊空信野花埋。姑苏麋鹿真闲事,须为当时一怆怀。(皮日休《馆娃宫怀古》,卷六一三)

响屟廊中金玉步,采蘋山上绮罗身。不知水葬今何处,溪月弯弯欲效颦。(皮日休《馆娃宫怀古》五首之五,卷六一五)

主虏部伍苦,嫱亡房廊香。(皮日休《奉和鲁望叠韵吴宫词》二首之二,卷六一六)

在这里,“廊”与怀古联系了起来,其原因何在呢?法国启蒙思想家狄德罗(Diderot)有一段论述或可给我们以启发,他说:“如果在画室里的画家要表现一座乡村茅舍,他可以让它傍着一根折断的廊柱,还可以利用已毁的科林斯式的廊柱顶端,把它翻过来放在茅舍前做一个座位。事实上,这有什么不可能呢?从前在这里有一座巍峨的宫殿,到今天却只剩下一间茅舍。这个情景还会使我格外感动。因为它向我指出了人事沧桑。”[18](209−210)中国古代的建筑以木石结构为多,而木石构造的建筑物一旦因为年深日久而破败,断截的廊柱和坚固的础石是容易残留下来的部分,故此当唐代诗人见到前代宫殿孑余的廊柱的残迹,便生发出兴亡之叹。借用廊这一意象也就可以抒怀古之幽情了。

(二) 廊的意涵之二:孤寂与落寞

上文已经说过,人行走在廊下,会有“空”的感受。诗人漫步于廊中,面对这空旷静谧的廊子,心中会有孤寂之感,他们在写诗时会将这种感受浸化于字里行间。唐代的诗人们见到的廊多数在寺观之中,他们在这方外之地能够暂时“脱俗”,忘却社会上的纷嚣,获得平静的止栖。然而安静下来之后,又觉得自己在那种环境底下是孤独的,从而隐隐的又有落寞之感。人之常情如此,当忙于某事时可以心无旁骛、专心应对,一旦闲下来便容易胡思乱想、放纵思绪,就会产生异于平时的心理感受。试看下列诗句。

薄宦忘机括,醉来即淹留……南风开长廊,夏夜如凉秋。(王昌龄《东京府县诸公与綦毋潜李颀相送至白马寺宿》,卷一四〇)

却念喧哗日,何由得清凉。疏松抗高殿,密竹阴长廊。(韦应物《清都观答幼遐》,卷一九〇)

一宿西峰寺,尘烦暂觉清……山寂僧初定,廊深火自明。(戴叔伦《留宿罗源西峰寺示辉上人》,卷二七三)

青山当佛阁,红叶满僧廊……最怜东面静,为近楚城墙。(朱可久《题青龙寺》,卷五一四)

竹槛匝回廊,城中似外方。(许棠《题慈恩寺元遂上人院》,〇卷六四)

朱可久与许棠之作是闹中取静,青龙寺位于长安的乐游原上,在寺中可以看到喧闹的长安城,慈恩寺也在长安,但是“城中似外方”,是闹市中的静岛。这些诗人带着俗世的烦愁而来,渴望在静谧的氛围中得到释解,“暮尘飘尽客愁长,来扣禅关月满廊”[19],甚至有人心向往之,打算脱掉儒冠,“两廊洁寂历,中殿高巑岏……明朝若更住,必拟隳儒冠”[20]。但是他们终究无法成为真正的僧侣,做个方外之人的想法只能停留在笔尖,这种寂寞之感在文人那里是很浓重的,宴饮的欢乐亦无法将其彻底洗去。柳淡《丁评事宅秋夜宴集》说“翠幕卷回廊,银灯开后堂……共怜今促席,谁道客愁长”[21],如果客不愁的话,又何须特意拈出,可谓此地无银。

田子馥在论述中国的诗学思维时指出:“意象本质上是沉默的,因为诗人的意象思维(对人生的感悟)是不宜用文字说出来的,而是透过意象投射反映出来的。”[22](343)这一论述是准确的,联系上文所引的诗,笔者以为,廊之所以有意涵,正是因为它是诗人借以投射思绪的“诗学单位”。也就是说,诗中写到了廊,并且指出了它所处的环境,这就包含了一层诗意。顾随说:“文学写感官、感觉。写耳之所闻、目之所见者多,而耳闻并未进入吾人耳中,目见并未进入吾人目中,是隔离的。”[23](66)他说的“隔离”是指作品与读者的隔离,也就是文字与含义的隔离。意象是将这两方面联系起来的重要工具。诗人透过廊看到了空与静,我们读者透过廊须得能看到空与静之后的孤寂与落寞,方不负文心。

(三) 廊的意涵之三:幽隐与安闲

这里所说的幽隐与安闲的意涵来源于廊的曲折、深邃的建筑学特性,这些特性影响了身处其间的诗人,因此生发出如斯的意涵。上文已经提到过,在很多建筑群中,往往不追求廊连接各栋建筑的便捷,而有意把廊建得曲折,使路程加长,令人能够多留步,多关注廊外的景色。有时因为建筑所在地的地势限制,也不得不将廊建得高低起落,比如苏州的沧浪亭,初建于北宋,其园内弧形走廊上有一匾额,上题“步碕”二字,可见其崎岖。唐诗中有些诗句也可以反映这种情况,如“师住稽亭高处寺,斜廊曲阁倚云开”[24],“房廊与台殿,高下随峰峦”[25],“广槛小山欹,斜廊怪石夹”[26]等。所谓“曲迳通幽处”[27],廊一旦建得斜曲,就会给人以“幽”的感觉,又由于廊是处在建筑群的内部,被各种屋宇包围,故而有一定的隐蔽性,这样幽隐的意涵就出现在诗中了。诗例有:

曲榭回廊绕涧幽。(乂李《奉和幸韦嗣立山庄侍宴应制》,卷九二)

惊蝉出暗柳,微月隐回廊。(钱起《静夜酬通上人问疾》,卷二三七)

物外真何事,幽廊步不穷。(羊士谔《山寺题壁》,卷三三二)

台殿朝弥丽,房廊夜更幽。(白居易《重修香山寺毕,题二十二韵以纪之》,卷四五四)

廊这种建筑,假使两侧遮掩起来,仅余前后入口,那么人进入其中就好像进入了一条隧道。没有遮挡的情况与此番假设差不多,廊子建得越长,人在其中产生深邃的感觉就越强烈。唐诗里有关廊的描述有“步廊三里余”[28],“茂苑廊千步”[29]的诗句,可以想见其深长。一般寺观或宅院里的廊子,虽没有这样的长度,也足以让诗人感到深邃了。例如:

直廊抵曲房,窈窕深且虚。(白居易《题西亭》,卷四四四)

密锁重关掩绿苔,廊深阁迥此徘徊……背灯独共余香语,不觉犹歌起夜来。(李商隐《正月崇让宅》,卷五四一)

诗人在深邃的长廊中徘徊漫步,有助于安定自己的情绪,平复因工作生活琐事而躁动的心神,故此廊意象又有安闲的内涵。唐代一些文人自筑园林,修建长廊,徜徉其间,自得其乐。廊意象在这些诗人的笔下,表露了诗人内心的安闲自适。白居易是个典型,他有32首诗写到了廊,是使用廊意象最多的唐代诗人,这其中大部分是诗人安居自宅的安闲生活的体现。例如:

结构池西廊,疏理池东树。此意人不知,欲为待月处。(《池畔》二首之一,卷四三一)

朝起视事毕,晏坐饱食终。散步长廊下,卧退小斋中。拙政自多暇,幽情谁与同。孰云二千石,心如田野翁。(《卧小斋》,卷四三四)

白居易在自己宅院的走廊里散步,即便偶有微恙,还是有好心情,“御热蕉衣健,扶羸竹杖轻。诵经凭槛立,散药绕廊行……身闲当将息,病亦有心情”[30]。白居易在精神上其实与魏晋隐士存在着某种联系,或者说白居易的精神特质与魏晋隐士有相雷同之处。隐逸诗人之宗陶渊明说“采菊东篱下,悠然见南山”[31](998),白居易则说“美景难忘竹廊下,好风争奈柳桥头”[32]。作为隐士的王羲之在辞去会稽内史的官职之后,“实现了先前的愿望,毫无约束的过着隐士的生活。游历山水,遍采药材,专注于服食养生”[33](233),而白居易有病即服药,无病乐游园,葆有一颗隐士般“乐天”的心,“若问乐天忧病否,乐天知命了无忧”[34]。

严寿澂认为“中国诗道的重心,在一‘感’字”[35](84),的确,心有所感才能笔下有神。钟嵘在《诗品》早就说过“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏”[36](7),白居易在长廊中散步,李商隐在深廊中徘徊,都为外物所感,这才用诗将这种感受化成文字表达了出来。至此,我们可以重新提出本文开篇的问题并给予解答了。为什么韦庄说“多吟为倚廊”呢?因为廊这种建筑物有其特殊的性质,它悠长而深邃,静谧而空旷,此类特质能够感染到诗人,让诗人们心有所感,因而在廊下多有诗兴,例如:

屟廊行欲遍,回首一长吟。(戴叔伦《游少林寺》,卷二七三)

南龙兴寺春晴后,缓步徐吟绕四廊。(白居易《南龙兴寺残雪》,卷四五一)

欲去不忍去,徘徊吟绕廊。(修睦《东林寺》,卷八四九)

白居易在廊下缓步而行,一边漫步,一边吟咏,吟咏而出的自然就是我们见到的诗章了。中国的文人诗到了唐代,尤其是中唐以后,“更为个性化”,“诗歌的内涵更为深化,不再是对生活及环境的朴素的感受”[37](21)。中唐以后的诗人,以白居易为例,他对环境的感受较之前代诗人,更为细腻,内心的心理活动与思考更为频繁,乐于并善于描写身边的具体事物,而较少大而无当的发散。白居易精心修筑园林,建构属于自己的壶中天地,对日夕接触频繁的“廊”这一事物给予了较多的关注,也算是其诗歌的一个小特点。

唐诗中的廊意象在不同的诗歌语境下,意涵可能会略有差异,但大致上有上述三类。其中第二点孤寂和第三点安闲,是相反的两类意涵,它们均来源于廊给予人的幽曲、静谧、深邃的感受,是诗人的心情在消极或积极二重维度内的偏向在诗歌表意上的体现。当然,廊的意涵是多重的,要根据辞章具体分析,除此三类之外肯定还有其他涵义,这便需要读诗之人各自品味了。

四、唐诗中“廊”的诗语表达

这里所说的廊的诗语表达,就是指廊在唐诗中有哪些表达方式,也即唐代诗人是怎样描写廊的,怎样在诗句中运用廊意象的。讲明了这一问题,我们可以进一步探讨这样的表达方式对诗美的意义何在。在此主要谈谈廊与形容词和动词的配搭。因为廊本身是名词,而与名词组合运用的表达方式主要就是形容词和动词。

(一) 廊与形容词的配搭

照《新华字典》的说法,形容词是表示人或事物的性质、形状或动作、行为、变化的状态的词。廊这一客观事物落入诗人眼中,首先就会对廊的长短高低等外观有个感知,写诗时就用形容词描述出来了。下面就分别介绍廊与各种形容词的组合运用。

表示外观的有:修、长、短、小、斜、直、低、回、新、古。诗例分别是:景晏步修廊(杜甫)、长廊饭僧毕(孟浩然)、南檐架短廊(张祜)、只向方师小廊下(施肩吾)、斜廊曲阁倚云开(张籍)、直廊抵曲房(白居易)、斜月入低廊(白居易)、花木拥回廊(刘商)、百步新廊不踏泥(白居易)、秋风吹叶古廊下(张祜)。

表示色彩的有:赪、粉、朱。诗例分别是:赪廊芙蓉霁(孟郊)、群才坐粉廊(李景)、寥落朱廊堕粉泥(刘沧)。

表示方位的有:西、北、东、东北。诗例分别是:西廊上纱灯(韦应物)、西明寺深开北廊(白居易)、更嗟殴辱下东廊(周昙)、竹窗东北廊(白居易)。

表示情状的有:静、阴、深、空、幽、虚。诗例分别是:院门深锁回廊静(李商隐)、阴廊鸟雀痴(姚合)、夜半深廊人语定(张祜)、空廊屋漏画僧尽(王建)、幽廊步不穷(羊士谔)、虚廊中夜磬声分(周贺)。

另有在“廊”前面加修饰性的名词,以示区别的一类,如松廊、竹廊、风廊、僧廊、画廊、云廊、宫廊等,兹不举例。

这里要特别讲一下“虚”这个形容词。它与深、空、幽等词在语义上有相同之处,都含着叆蒙混沌之感,似有似无,是中国美学所注重的妙境之一。廊是处于几栋建筑之间的实体建筑物,有什么“虚”可言呢?然而敏感的诗人们嗅到了廊的虚无气息,因为廊是没有墙壁围合的,至多一面是墙,另一面对着的则是空旷的院子,是一个可以任意穿行的通透的空间。故而“虚廊”的说法就产生了。试看:

竹树晴深寒院静,长悬石磬在虚廊。(张籍《赠阎少保》,卷三八五)

一宿五峰杯度寺,虚廊中夜磬声分。(周贺《宿隐静寺上人》,〇卷五三)

风送秋荷满鼻香,竹声敲玉近虚廊。(刘兼《秋夕书怀呈戎州郎中》,卷七六六)

这样的用法是唐代诗人的首创,可见唐代确实是自觉作诗的时代,能发现前代诗人不关注的领域,创造出新的诗歌语言。“虚”就是空无、虚无,是中国古典美学思想中一个重要的概念,是中国古人追求美时乐于达到的境界,所谓无胜有,虚胜实,正如武侠小说中的武学化境是以无招胜有招。宗白华在谈论中国绘画时曾说:“此虚无非真虚无,乃宇宙中浑沦创化之原理,亦即画图中所谓生动之气韵。”“中国画最重空白处。空白处并非真空,乃灵气往来生命流动之处。且空而后能简,简而练,则理趣横溢,而脱略形迹。”[38](106)可知“虚”的妙处在于引导读者、观众去进行无穷的想象,体会其中的趣味。刘师培在谈到中国南北文化的差异时指出:“民尚虚无,故所作之文,或为言志抒情之体。”[39](346)他这一论断虽是用以概括我国南方文学的特点的,但也可以看成是告诉了我们虚无的功用。唐诗中的“虚廊”,用法新颖,意味深长,令读者吟咏之后有一种渺远空灵的美感,仿佛也随着诗人在唐代的廊庑下徜徉踱步,出口成章了。

(二) 廊与动词的配搭

李泽厚将广义的形象思维分为动作思维、描述思维、艺术想象和创造直观,其中艺术想象以情感为中介,创造直观是通过类比、相似、审美判断和综合感受来实现的。[40](334−353)这四个方面是相辅相成的,缺少了任何一端,形象思维都不完整。笔者认为,动作思维和描述思维具体体现在人们对动词和形容词的运用上。就诗歌而言,动词有时显得尤为重要,因为诗歌批评中所谓的“诗眼”,往往就是动词,比如“窗含西岭千秋雪”[41]的“含”字,历来为文评家所称道。动词运用的娴熟与否,可以判别诗人的形象思维能力的高低,可以判断诗歌是佳作还是平庸之作。动词加入了诗人的情感可以构成艺术想象,从而给读者以良好的审美感受。具体到本文所论述的唐诗廊意象来说,与廊有关的动词并不太多,但传递给读者的诗歌美感却毫不逊色,体现了唐代诗人的匠心。

这些动词有:绕、响、步、滴、穿、满、倚、过等。诗例有:却绕行廊又独眠(元稹),长廊春雨响(王维)、幽廊步不穷(羊士谔)、夜山秋雨滴空廊(王建)、穿廊玉涧喷红旭(元稹)、露湿红蕉月满廊(赵嘏)、多吟为倚廊(韦庄)、几遮残日过回廊(徐夤)。

以上所举动词中,“绕”的词频最高,共计23首诗中出现了“廊”与“绕”的组合运用。“绕”这一动作的发动者,有时是廊本身,如“曲榭回廊绕涧幽”(李乂),但绝大多数情况都是人,比如:寒轻夜浅绕回廊(元稹)、独绕回廊行复歇(白居易)、缓步徐吟绕四廊(白居易)、拥鼻绕廊吟看雨(韩偓)、绕廊行处思腾腾(韩偓)、徘徊吟绕廊(修睦)等。“绕”这一动作有围着转的意思,也有走曲折迂回的路的意思。然而无论是哪种意思,都表示人在一定的空间内行路的时间加长,往复盘桓,踟蹰萦回。这些诗中“绕”的动作,一方面受到廊这种建筑的影响,一方面也是诗人有意为之。中国古代美学思想中有一种观念,讲求终而复始的循环之美。“中国绘画中时间和空间的经营依赖于审美主体的盘桓、流盼,依赖于人对世界的理性把握和主体心性的抒发。”“在中国园林的设计中,人行甬道总是由一些套合的回路组成,以表现无限的深远。”[42](115−116)人在廊中绕行,也是一种循环往复的行为,即在一定范围的空间之内,人为地创造出无限来,只要人们愿意,“绕”这种动作可以持续地进行下去。而诗人在廊下绕行,除了身体运动上的“绕”之外,更多地产生了思维活动中的“绕”。他们的思绪也在廊柱之间萦绕徘徊,是以“绕廊行处思腾腾”,这也可以作为本文开篇之问的补充答案。

总之,唐诗中与廊配合使用的词语搭配多种多样,它们是诗句中画龙点睛的出彩之处,对诗美的表达与建构多有助益。

五、唐诗廊意象的空间审美功能

上文已经详细介绍了廊的建筑学特性及其在唐诗中的表达与意涵。我们可以知道廊是通透的,也就是说人在廊中或屋内,视线能够穿透廊子,看到远处的事物。这就使廊拥有了特别显著的空间美学价值,即中国园林的建筑过程中特别讲究的艺术构思与手法——借景。

明代计成在《园冶》中有“夫借景,林园之最要者也”[43](200)的说法,就是指的借景手段的运用有助于使园林精巧喜人。“在人类历史上,人们总是不断地征服空间,营建空间,利用空间,创造空间,这既是人类活动本身的需要,也是审美和艺术的需要。”[44](361)廊对于景色,尤其是建筑群之外的自然景色的透视与借用,可以使屋宇之内的观者拥有“修于庭户数日之间,而人自得于湖山千里之外”[45](389)的美学享受。而中国古代的文士诗人,又特别喜爱通过小的、目前的房廊来窥见大的、遥远的自然空间。美学家宗白华有一段论述甚是精辟:“中国诗人多爱从窗户庭阶吐纳世界景物……这种移远就近,由近知远的空间意识,已经成为我们宇宙观的特色了。”[46](88)

如此的空间意识影响了古人对房屋、园林的建造,使得造园行为本身成了园林主人的审美行为,而成型以后的建筑群落,则是一件结构精巧的艺术品,反映了作者在审美取向上的个人好恶。唐人所喜好甚至宗尚的园林模式,如老子所谓烹小鲜,乃是调和自然天地与人间世俗中的“百味”,将大自然以假山、小池、香花、名木等人造形态纳于一处小园林之中。但是密闭的园内风光显然满足不了唐人的审美需求,于是在围墙上打造足以透视外景的孔洞就成了重要的弥补方式。杨晓山在《唐宋诗歌中的园林与玩好》一书中将此类造园行为称作“框取自然”[47](51),这与现代的摄影是相同意思,也就是借自然之景。人们通过借景的手法希望达到“自然在目前”的审美效果,即唐诗描写的“户外一峰秀,阶前群壑深”[48],“绿波穿户牖,碧甃迭琼瑰”[49]等情状。唐时人们用以透视外景的孔洞主要是门和窗。通透的廊子当然也可以作为透视远景的工具,但是廊不具独立性,需要和门窗“搭配使用”。屋中人的视线先穿透的是门窗,之后穿透的是廊柱与顶棚、地面形成的大方框,最终看到的是它们框取的自然相片。这就是廊在园林中的空间审美功能的具体体现。

唐人造园时运用廊来借景的手法和廊透视自然远景的空间审美功能,都在唐诗里留下了痕迹。比如:

名岳在庑廊,吾师居一床。(李颀《光上座廊下众山五韵》,卷一三二)

檐牖笼朱旭,房廊挹翠微。(宋昱《题石窟寺》,卷一二一)

遥山起真宇,西向尽花林。下见宫殿小,上看廊庑深。(储光羲《石瓮寺》,卷一三七)

窗户背流水,房廊半架城。远山重叠见,芳草浅深生。(皇甫冉《酬裴补阙吴寺见寻》,卷二五〇)

修廊架空远岫入,弱柳覆槛流波沾。(刘禹锡《和牛相公南溪醉歌见寄》,卷三五六)

美景难忘竹廊下……雪霁看山尽入楼。若待春深始同赏,莺残花落却堪愁。(白居易《早春忆游思黯南庄,因寄长句》,卷四五七)

山从平地有,水到远天无……虽居此廊下,入户亦踌蹰。(周繇《甘露寺东轩》,卷六三五)

这些诗章都体现了以小见大,由近观远的空间意识,显示出别具风格的诗歌美学特征。人在廊下看风景,远处的山水必定看不真切,渺远朦胧,所谓“远山重叠见”是也。这就造成了一种隐约含蓄之美,读者可以体会到诗句之外诗人触景而生之情。“情景虽有在心在物之分,而景生情,情生景,哀乐之触,荣悴之迎,互藏其宅。”[50](144)如上引白居易之诗,观景时固然怡神自适,而忆景所生之情却含着淡淡的愁绪,堪称佳作。钱钟书说:“至于含蓄隐示,作者不著迹象而观者宛在心目,则近视之工笔与远视之大写均优为之;同本于视觉之‘孕蕴趋向’,利用善导,以策‘意余于象’之勋。夫含蓄省略者,不显豁详尽之谓。依稀隐约,远景也;蔽亏减削,近景也;其为事意余于迹象,一也。”[51](722)以此观上述唐诗,多有得“意余于象”之妙者。廊的空间美学,在建筑学上为借景,融自然与庭户为一体;在诗歌中则为情景交融、隐约含蓄的诗歌美感。

综上所述,廊这一建筑物具有长、深、空等建筑学特性,造成了唐诗中的廊意象意涵丰富。廊与动词、形容词的组合运用使这些意涵转化为感动读者的诗美。廊在园林中的借景功能被唐人写进诗歌,造就了含情意于景象之外的空间美学效果。

[1] 韦庄. 和郑拾遗秋日感事一百韵[C]// 中华书局编辑部编. 全唐诗(卷六九七). 北京: 中华书局,1999.

[2] 王涯. 宫词三十首之十七[C]// 全唐诗(卷三四六). 北京: 中华书局,1999.

[3] 徐夤. 新葺茆堂[C]// 全唐诗(卷七〇九). 北京: 中华书局,1999.

[4] 龚国强,等. 西安唐大明宫太液池南岸遗址发现大型廊院建筑遗存[J]. 考古,2004(9): 3−6.

[5] 李世民. 正日临朝[C]// 全唐诗(卷一). 北京: 中华书局,1999.

[6] 李世民. 元日[C]// 全唐诗(卷一). 北京: 中华书局,1999.

[7] 文震亨. 长物志[M]. 北京: 中华书局,2012.

[8] 李嘉祐. 同皇甫侍御题荐福寺一公房[C]// 全唐诗(卷二〇六).北京: 中华书局,1999.

[9] 李世民. 初秋夜坐[C]// 全唐诗(卷一). 北京: 中华书局,1999.

[10] 计成. 园冶[M]. 北京: 中华书局,2011.

[11] 张南史. 殷卿宅夜宴[C]// 全唐诗(卷二九六). 北京: 中华书局,1999.

[12] 罗哲文,王振复. 中国建筑文化大观[M]. 北京: 北京大学出版社,2001.

[13] 段成式. 酉阳杂俎[M]. 北京: 中华书局,1981.

[14] 杜牧. 题宣州开元寺[C]// 全唐诗(卷五二〇). 北京: 中华书局,1999.

[15] 韦应物. 行宽禅师院[C]// 全唐诗(卷一九二). 北京: 中华书局,1999.

[16] 顾况. 独游青龙寺[C]// 全唐诗(卷二六四). 北京: 中华书局,1999.

[17] 刘洁. 唐诗审美十论[M]. 北京: 民族出版社,2002.

[18] 狄德罗. 狄德罗美学论文选[M]. 张冠尧等译. 北京: 人民文学出版社,1984.

[19] 赵嘏. 题崇圣寺简云端僧录[C]// 全唐诗(卷五四九). 北京:中华书局,1999.

[20] 皮日休. 太湖诗上真观[C]// 全唐诗(卷六一〇). 北京: 中华书局,1999.

[21] 柳淡. 丁评事宅秋夜宴集[C]// 全唐诗(卷二五七). 北京: 中华书局,1999.

[22] 田子馥. 中国诗学思维[M]. 北京: 人民出版社,2010.

[23] 顾随. 中国古典文心[M]. 北京: 北京大学出版社,2014.

[24] 张籍. 送稽亭山寺僧[C]// 全唐诗(卷三八五). 北京: 中华书局,1999.

[25] 白居易. 游悟真寺诗[C]// 全唐诗(卷四二九). 北京: 中华书局,1999.

[26] 皮日休. 二游诗,任诗[C]// 全唐诗(卷六〇九). 北京: 中华书局,1999.

[27] 常建. 题破山寺后禅院[C]// 全唐诗(卷一四四). 北京: 中华书局,1999.

[28] 郑畋. 五月一日紫宸候对时属禁直穿内而行因书六韵[C]// 全唐诗(卷五五七). 北京: 中华书局,1999.

[29] 吴融. 倒次元韵[C]// 全唐诗(卷六八五). 北京: 中华书局,1999.

[30] 白居易. 偶咏[C]// 全唐诗(卷四五〇). 北京: 中华书局,1999.

[31] 陶渊明. 饮酒[C]// 逯钦立辑. 先秦汉魏晋南北朝诗. 北京:中华书局,1988.

[32] 白居易. 早春忆游思黯南庄因寄长句[C]// 全唐诗(卷四五七).北京: 中华书局,1999.

[33] 佐藤利行. 王羲之的生活和思想——隐士生活为中心[C]// 左东岭等主编. 中国古代文艺思想国际学术研讨会论文集. 北京: 学苑出版社,2005.

[34] 白居易. 病中诗枕上作[C]// 全唐诗(卷四五八). 北京: 中华书局,1999.

[35] 严寿澂. 诗道与文心[M]. 上海: 华东师范大学出版社,2009.

[36] 钟嵘. 诗品[M]. 北京: 中华书局,1991.

[37] 骆玉明. 文学与情感[M]. 上海: 复旦大学出版社,2010.

[38] 宗白华. 美学与意境[M]. 北京: 人民出版社,1987.

[39] 刘师培. 南北学派不同论[C]// 刘师培辛亥前文选. 上海: 中西书局,2012.

[40] 李泽厚. 谈谈形象思维问题[C]// 李泽厚哲学美学文选. 长沙:湖南人民出版社,1985.

[41] 杜甫. 绝句四首之三[C]// 全唐诗(卷二二八). 北京: 中华书局,1999.

[42] 刘长林. 阴阳五行与中国传统艺术[C]// 于民等. 中国审美意识的探讨. 北京: 中国戏剧出版社,1989.

[43] 计成. 园冶[M]. 北京: 中华书局,2011.

[44] 曾祖荫. 中国古典美学[M]. 武汉: 华中师范大学出版社,2008.

[45] 韩愈. 新修滕王阁记[C]// 高海夫主编. 唐宋八大家文钞校注集评. 西安: 三秦出版社,1998.

[46] 宗白华. 中国诗画中所表现的空间意识[C]// 宗白华. 美学散步. 上海: 上海人民出版社,1981.

[47] 杨晓山. 私人领域的变形: 唐宋诗歌中的园林与玩好[M]. 南京: 江苏人民出版社,2008.

[48] 孟浩然. 题大禹寺义公禅房// 全唐诗(卷一六○). 北京: 中华书局,1999.

[49] 刘禹锡. 白侍郎大尹自河南寄示池北新葺水斋即事招宾十四韵兼命同作//全唐诗(卷三六二). 北京: 中华书局,1999.

[50] 王夫之. 姜斋诗话[M]. 北京: 人民文学出版社,1961.

[51] 钱钟书. 管锥编[M]. 北京: 中华书局,1986.

On the aesthetic function of porch images in the poems of Tang Dynasty

SHI Runhong

(School of Literature,Nanjing Normal University,Nanjing 210097,China)

Because of the architecture characteristics of porch,the porch images have rich connotation in the poems of Tang Dynasty,such as boudoir repinings,loneliness and desolation,seclusion and leisure. Also because of this reason,poets strolling along the porch are more sentimental and poetic. Porch images are often used together with verbs and adjectives so that the beauty of those poems is more effective. Porch has a kind of function called “Jie jing (借景)”,which means drawing on the scenery from a distance. This function,reflected more in the poems of Tang Dynasty,shows the space consciousness of ancient Chinese,and issues an aesthetic effect called “Yi yu yu xiang(意余于象)”,that is,evoking certain meaning through images.

porch; poems of Tang Dynasty; image; implication; sesthetic; function

I207.22

A

1672-3104(2015)05−0190−08

[编辑: 胡兴华]

2015−04−23;

2015−07−25

石润宏(1990−),男,江苏丹阳人,南京师范大学文学院博士研究生,主要研究方向:唐代文学