网络赋权的双重性:形式化增能与实质性缺失——基于对社会底层群体的观察

2015-12-25李秀玫

朱 逸 李秀玫 郑 雯

一、缘 起

(一)反思网络社会的赋权

网络社会作为新的社会发展形态,它依靠信息技术搭建起了新的社会结构,网络化逻辑的扩散改变着生产、经验、权力与文化过程中的操作和结果,并不断实现着蔓延与变化。〔1〕网络社会有着与真实世界相近的结构框架,其中蕴含着真实世界对其的延伸,也有着内生于自身的适应性变革。〔2〕它的出现与发展是对真实世界的补充与更替。

在真实世界中,由于受资源、规则等方面的约束,人们被分为了不同的群体,并被固定于社会结构的特定位置。作为社会的底层群体,他们在真实世界中拥有较少的资源禀赋,这在一定程度上阻碍了他们的行动与诉求表达,从而触发了冲突、失衡等一系列现象的发生,影响社会的稳定与秩序。网络社会为底层群体提供了一个新的实践空间,在真实世界中并不占优势的他们,在网络中有了重塑自我的机会,诸如网络草根名人、民间意见领袖等开始涌现,底层群体在这个虚拟空间有着别样的行动逻辑。

伴随着网络社会的崛起,网络对于底层群体的赋权,也逐步受到关注。底层群体通过网络获得资源和权利的一些成功案例的出现显示出网络的强大力量。但零星的个案并不能呈现事物的完整图景,源于探究其本原的冲动,将对网络赋权进行深度思考。

赋权,亦称为增权 (enpowerment),是西方20世纪60、70年代出现的用语,〔3〕它是多层而宽泛的概念体系。纵观西方文献对其的定义,主要分为关系性与概念性两类,分别从社会关系与个体动机两个层面来对其加以界定。〔4〕从个体动机角度来看,赋权即是“赋能” (enabling)或是一类自我效能(self-efficiency),它源于自主的内在需求,基于该意义,赋能通过提升个人效能感,以增强个体达成目标的动机,是一个让个体感受到自我掌控的过程。〔5〕而从社会关系角度来进行审视,赋权的核心则在于其核心词power,一方面,权力赋予人们影响生活过程的能力,和他人共同控制公共生活的能力,以及加入公共决策机制的能力;另一方面,权力也可以用来阻碍被打上耻辱烙印 (stigmatized),把他人及他们的关注排斥出决策,以及控制他人。〔6〕本文选择从社会关系维度对“赋权”进行理解,如此显得更为稳妥与准确。原因在于赋权是一个动态的、跨层次的体系概念,是一个社会互动的过程,赋权需要嵌入于日常的互动场景之中来得以实现。〔7〕

西方赋权理论有三个重要的取向。首先,其对象主要是社会中那些“无权”(powerness)群体,①也有学者区分了“无权”、“弱权”、“失权”三种类型的人群,参见:范斌.弱势群体的增权及其模式选择〔J〕.学术研究,2004,(12).主要指涉了那部分社会底层群体。“无权”是一个主观感受,弱势感使其陷入缺乏自信、自责的自我价值之中,他的自我评估与他人和环境之间的作用力是一个互为构建、连续循环的过程,〔8〕赋权使得社会底层群体能有机会参与到更为广泛的行动之中,激发其潜能。〔9〕其次,赋权是一个社会互动的过程,它离不开人际间的交流与沟通。〔10〕最后,则是赋权天然的实践性,它不停留于理论遐想之中,而是广泛地应用于社会实践之中。

随着网络技术的迅速发展与运用,web2.0使得人们可以能够跨越时空界限进行交互,它通过符号对话的持续化过程,给予了西方赋权理论新的实践空间。〔11〕鉴于此,不同学者就网络对于底层群体的赋权功能有着广泛的讨论,形成了不同的观点,争议的焦点在于,网络赋权是否真实存在?针对该问题的回答,将成为本文研究的主旨。

二、网络赋权是否真实存在?

(一)增权赋能论

持支持态度的学者认为,网络作为一类新的社会空间与实践工具,它对于底层群体的赋权功能应该得到认识与显现。郑永年在其《技术赋权:中国的互联网、国家与社会》一文中提出,信息进步与网络社会的出现,使得网络民主化进程得以推进,国家与民众共享了网络所带给他们的赋权,特别是对于弱势群体,他们将网络视为一类策略工具并加以运用,在网络中,他们可以获得不同于真实世界的身份,集合更多的资源和力量来参与到国家民主化发展之中,这类群体能够在网络中获得比真实世界中更多的话语自由。〔12〕师曾志借助微博平台,通过郭美美事件、“免费午餐”等一系列社会事件,研究网络赋权的动态化过程。他认为,传统媒介拥有相对稳定的“媒体权力”,这在一定程度上压制了底层群体表达真实意见的机会,而网络环境则改变了这一情况,它赋予了底层群体话语自由,从而协助他们争取更多的行动资源与可能。〔13〕通过积极有效的引导与合作,底层群体能在网络中形成扭转乾坤的力量。〔14〕胡泳通过对于各类新媒体,诸如博客、聊天室、虚拟空间、网络游戏等进行研究,发现随着社会媒介化及社会化的加速,公共空间与私人空间的边界打破了,底层公众有了更多的个人表达空间,他们由此通过网络增进了自身的话语自由与行动资源。网络赋权功能的实现,在于它的分权、匿名与灵活性特质。对于缺乏表达机会的中国社会而言,互联网为人们提供了一个跨越阶层、资源限制、权利束缚的场所,彼此之间的交互变得不再存有障碍。〔15〕通过对一个底层群体的自组织观察发现,网络赋权的过程是一个曲折而复杂的过程,但是其最终还是能够实现。弱势群体通过新媒体技术,在个人心理、集体参与、社群意识各个层次都实现了赋权。于未也认为新媒体的实践使得底层群体在话语、文化、经济、社会资本等领域有可能得到权利和能力的提升,传统赋权理论所关注的底层群体各个层面 (个体、群体)的赋权过程已经展开,并发挥着巨大潜力。〔16〕

可以看出,持支持态度的学者多从意见表达与话语自由等方面,阐述网络对底层群体的赋权实现。在他们看来,自由的话语表达与空间构建,是网络赋权的重要表现及判定标准,网络帮助底层群体努力实现他们在真实世界中所不能实现的愿景,为其提供必要的场所、资源、符号和群体。

(二)赋权虚化论

否定网络赋权功能的学者们认为,网络的现实功能被夸大了,其本身的赋权功能在无限的延展中变得全能化,我们需要冷静下来,重新对网络赋权进行审视与思考。

申玲玲通过对新浪微博中的名人微博、人气草根、普通草根的实证研究,发现社会精英凭借身份标签赢得了稳定、较强的话语权利,这一阶层在网络中获得了最为广泛的支持。而社会底层群体以“内容标签”存在,他们能通过自己的内容展示获得短暂的关注,但是,其本质上并未能获得真正的话语权,更不用说获得动员能力及各类资源。由此所呈现的是网络社会中的话语权利结构的固化,这阻碍着底层群体在网络中对话语权利的争取,网络对底层群体的赋权也变得异常困难。〔17〕赵云泽、付冰清以人民网的舆情频道为研究场所,选择在一段时间内浏览量最多的500个帖子进行内容分析,进而划分出社会上层、社会中层、社会底层三类群体,并对这三类群体的话语权利进行了分析。结果发现,网络言论中更多呈现的是中层群体的民意,而社会底层拥有最少的话语权利,他们的意见并未被网络支持与传播,而是被他者群体的意见所淹没,网络赋权对他们而言,显得路遥而迷茫。〔18〕王全权、陈相雨通过底层群体在网络上的环境抗争发现,网络中存在“网络幻想”,即假定的网络赋权功能给予底层群体的无限力量。这一类幻想的存在源于一系列短暂的假象存在,网络给予了底层群体表达意见的通道,但是并不为其实质性权利的获得提供便利。底层群体有了一个展示的舞台,但随着演出的落幕而逐渐退场,且未能留下任何痕迹。〔19〕

可见,网络的赋权功能并没有想象的那么强大,其存在一定的虚幻性与特定假象。在否定性的讨论中,讨论的焦点依然是对于话语权利的拥有情况的考量,认为网络本身的话语结构决定了网络中群体的身份划分,而正是这类话语结构的存在,阻碍与削弱了赋权功能的实现。事实上,话语在网络中的意义不同于真实世界,它不仅是交流的符号,还蕴含着身份、资源等多重含义。

(三)再观赋权的类型与身份探究

1、网络赋权的多重性

对网络赋权功能的存在,有着两类不同的判断,无论是支持还是否定,终将网络本身的赋权功能引向于非此即彼的二元对立之中。在笔者看来,两类观点的差异源于研究者各自不同的观察视角与立场。从支持者而言,他们所认为的赋权在于个人话语表达与公共空间的构建,这使得在真实世界中不占优势的群体,在网络中有了自由表达的空间,并以此促进与推动着公众参与和民主化发展。由此所呈现的是网络的形式化赋权,即网络能赋予底层群体自由的表达空间,使得底层群体在形式上实现了增能。

反对者聚焦于网络赋权的实质性属性,即网络能否为底层群体争取到实质的权利,以获得更多的资源禀赋。在其看来,网络在这一点上并未比真实世界来得更有优势,底层群体只是被卷入喧闹的网络环境之中,而并未获得真实的话语权利,网络对他们的赋权缺少实质意义。

综上,当前的网络社会赋权存在着形式增能与实质缺失的共生现象。

2、“真实—虚拟”身份的双重界定

纵观过往的研究,虽有立足于实证基础之上的发现,但依然有着诸多可增进之处,本文将从以下两方面促进对网络赋权的研究。

首先,对于话语权利的量化研究进行补充。网络中的话语权利,以一类无形的力量的形式存在,影响群体在网络中的动员力量与资源禀赋。以往的研究往往凭借对于网络文本的分析来判断是否隐含权利的元素,这类分析存在主观偏好、理解偏差、无法量化等不足。真实世界中的权利实现,都需借助于一定的社会资本基础,拥有丰富的社会资本则意味着拥有更多的交换权利,同时也更有利于对各类其他形式的权利的摄取。在网络中,社会资本依然是权利的重要参考。在充斥着话语的互联网环境中,社会资本状况决定了行动者在网络中的话语权,“粉丝数”就是测量话语权利的一个关键性变量。它可以很好地展现行动者的社会资本状况,通过它可以判断行动者所拥有的话语权利状况。本研究来源数据借助于新浪微博平台,并选择以“粉丝数”为话语权利的量化指标,以此补充过往研究中对于权利量化研究的不足。

其次,对于群体“真实—虚拟”身份的双重确定。在以往研究中,对群体的界定,多以虚拟身份为基础,凭借着网络身份来界定其社会底层标签,这类界定方式缺乏与真实世界中的群体身份比对,难以实现“真实—虚拟”之间的一一对应,进而无法清晰诠释网络赋权的全过程及演变逻辑。针对于这一不足,借助于新浪微博平台,明确每一用户的真实身份状况,并依照一定规则与标准,以其在网上的诸多表现来界定他的网络身份,实现“真实—虚拟”的准确对应,以此来分析网络赋权功能的实现情况,可以提高研究的真实性、有效性。

三、数据来源、变量测量与分析方法

(一)数据来源

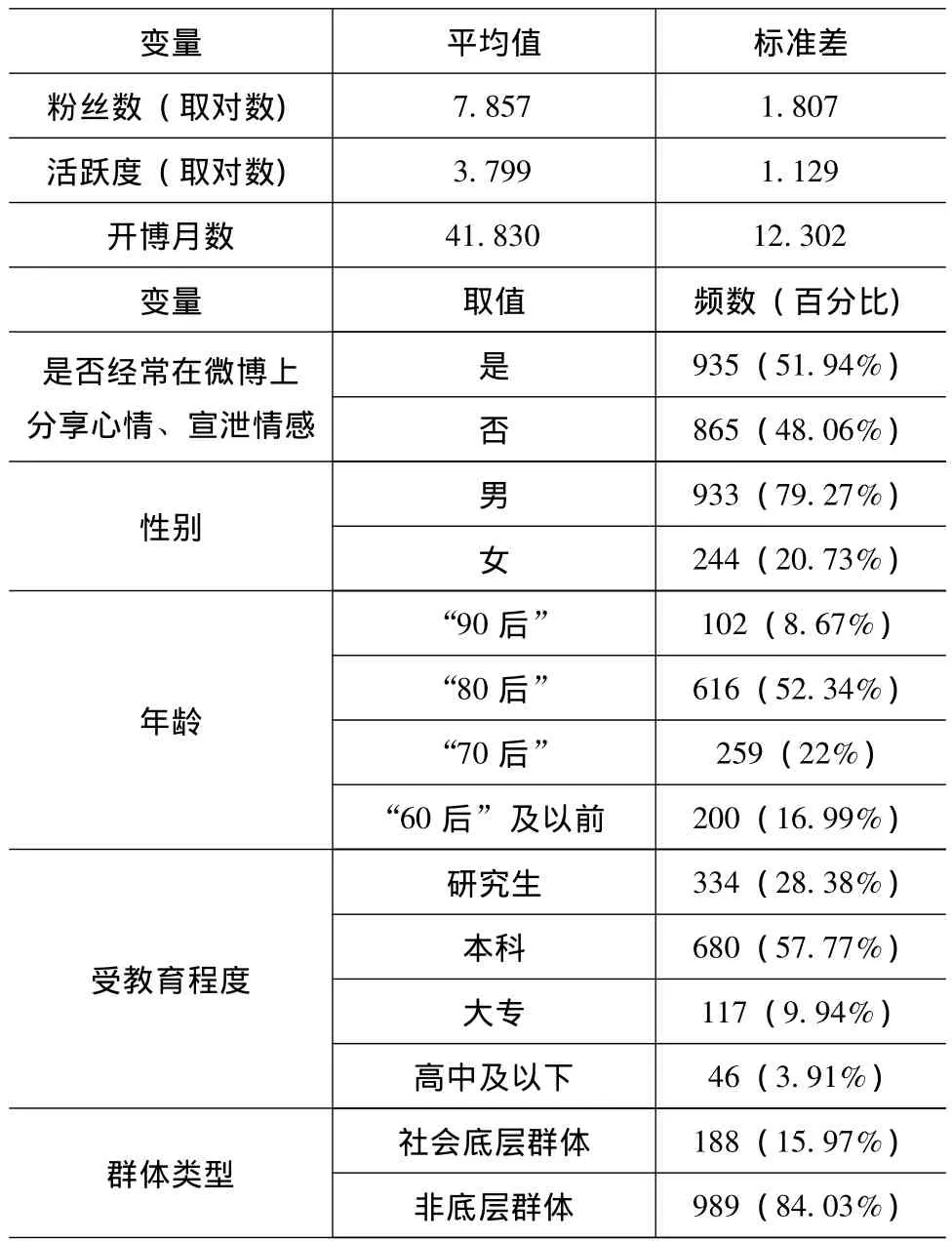

本研究数据来自复旦发展研究院传播与国家治理研究中心开展的“中国网络社会心态调查(2014)”,该调查采用职业-网民两阶段随机抽样的方式,抽取了1800名不同职业的新浪微博用户。数据收集采用观察法,通过阅读所抽取的新浪微博用户最近两年内发布的所有微博,对社会思潮、社会态度、社会情绪、网络表达与网络行动等方面的指标进行编码。由于部分变量存在缺失值,用于本研究的有效样本量为1177个。有效样本中,男性占79.27%,女性占 20.73%;“60后”及以前占16.99%,“70后”占22%,“80后”占52.34%,“90后”占8.67%。

(二)变量测量

1、因变量

网络表达频率:形式赋权以网络表达频率来测量,网络表达频率进一步操作化为“是否经常在微博上分享心情、宣泄情感”。在数据指标中,“是否在微博上分享心情、宣泄情感”的选项包括“经常”“偶尔”“从不”,我们将“经常”编码为1,“偶尔”和“从不”合并为0。

网络影响力:实质赋权以网络影响力来测量,网民影响力进一步操作化为“粉丝数”,在此对粉丝数取对数。

2、自变量

核心解释变量为“是否为底层群体”,是二分变量。在数据指标中,“职业群体”的选项包括“商界精英”“专业技术人员和知识分子”“党政人群”和“社会底层群体”,将“社会底层群体”编码为1,“商界精英”“专业技术人员和知识分子”“党政人群”合并为0。

控制变量包括性别、年龄、受教育程度、活跃度、开博月数。其中,性别是0、1变量;年龄是类别型变量,取值包括“90后、80后、70后、60后及以前”;受教育程度是类别型变量,取值包括“研究生、本科生、大专、高中及以下”;活跃度是数值型变量,由微博数除以开博月数,并取对数得出。(各变量的描述统计结果见表1)

表1 变量描述统计 (N=1177)

(三)分析方法

由于因变量1“是否经常在微博上分享心情、宣泄情感”是0、1二分变量,所以我们采用二分logistic回归模型对其进行回归分析;因变量2“粉丝数”是连续数值变量,所以采用多元线性回归模型对其进行回归分析。

四、研究结果

(一)形式化赋权的分析

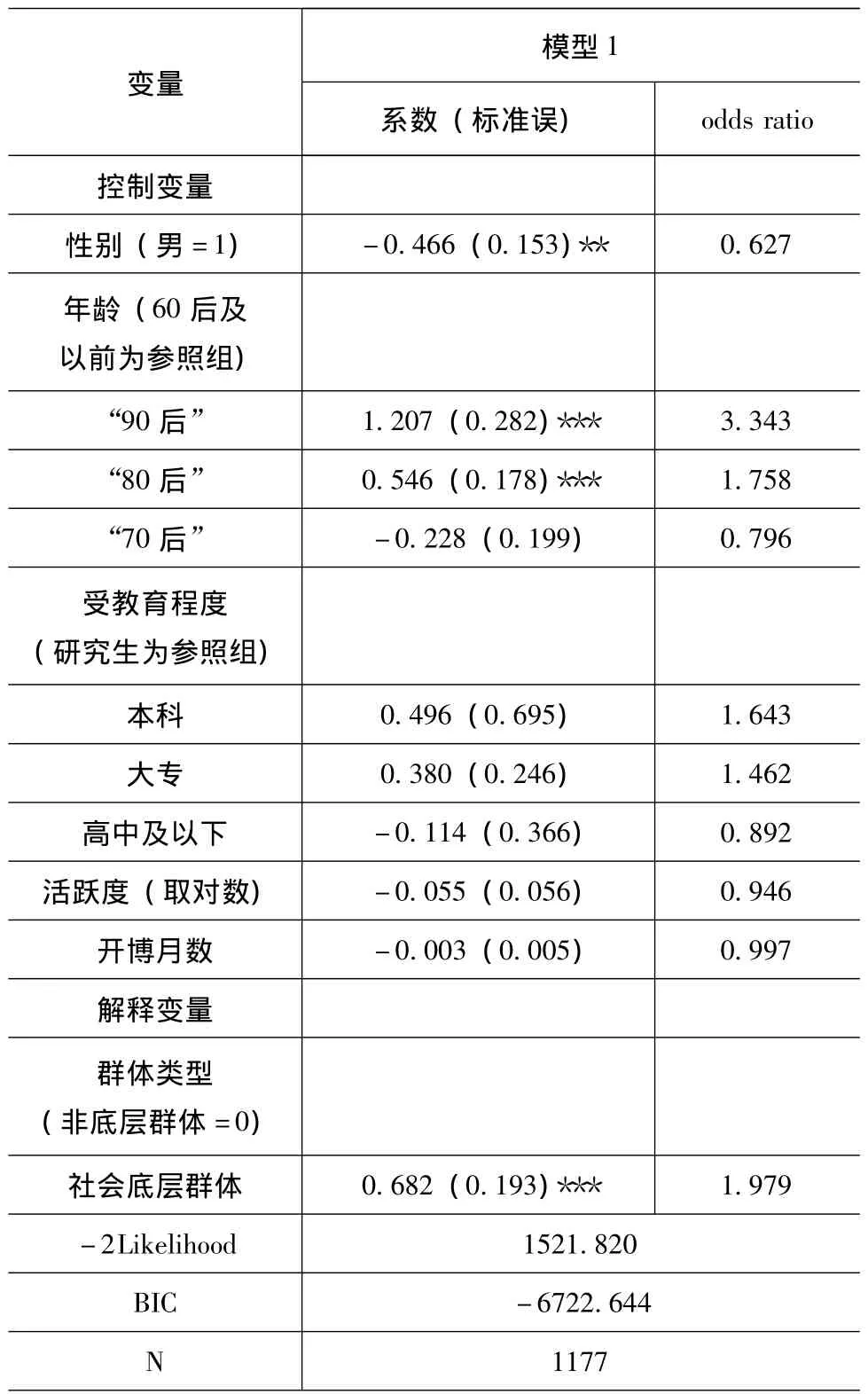

以“是否经常在微博上分享心情、宣泄情感”为因变量进行logistic回归分析。结果显示,社会底层群体的系数在0.001的显著性水平上显著,对应的Exp(β)为1.979。即:与非底层群体相比,社会底层群体经常在微博上分享心情、宣泄情感的发生比显著高出97.9%。也就是说,社会底层群体比非底层群体更乐于进行网络表达,在形式化赋权方面,社会底层群体甚至高于非底层群体。

此外,在控制变量中,性别的系数在0.05的显著性水平上显著,对应的Exp(β)为0.627,即男性经常在微博上分享心情、宣泄情感的发生比比女性低37.3%;“90后” “80后”的系数均在0.001的显著性水平上显著,对应的Exp(β)分别为3.343和1.758,即“90后”和“80后”经常在微博上分享心情、宣泄情感的发生比分别是“60后”及以前群体的3.343倍和1.758倍。

表2 对“是否经常在微博上分享心情、宣泄情感”的logistic回归结果

(二)实质性赋权的分析

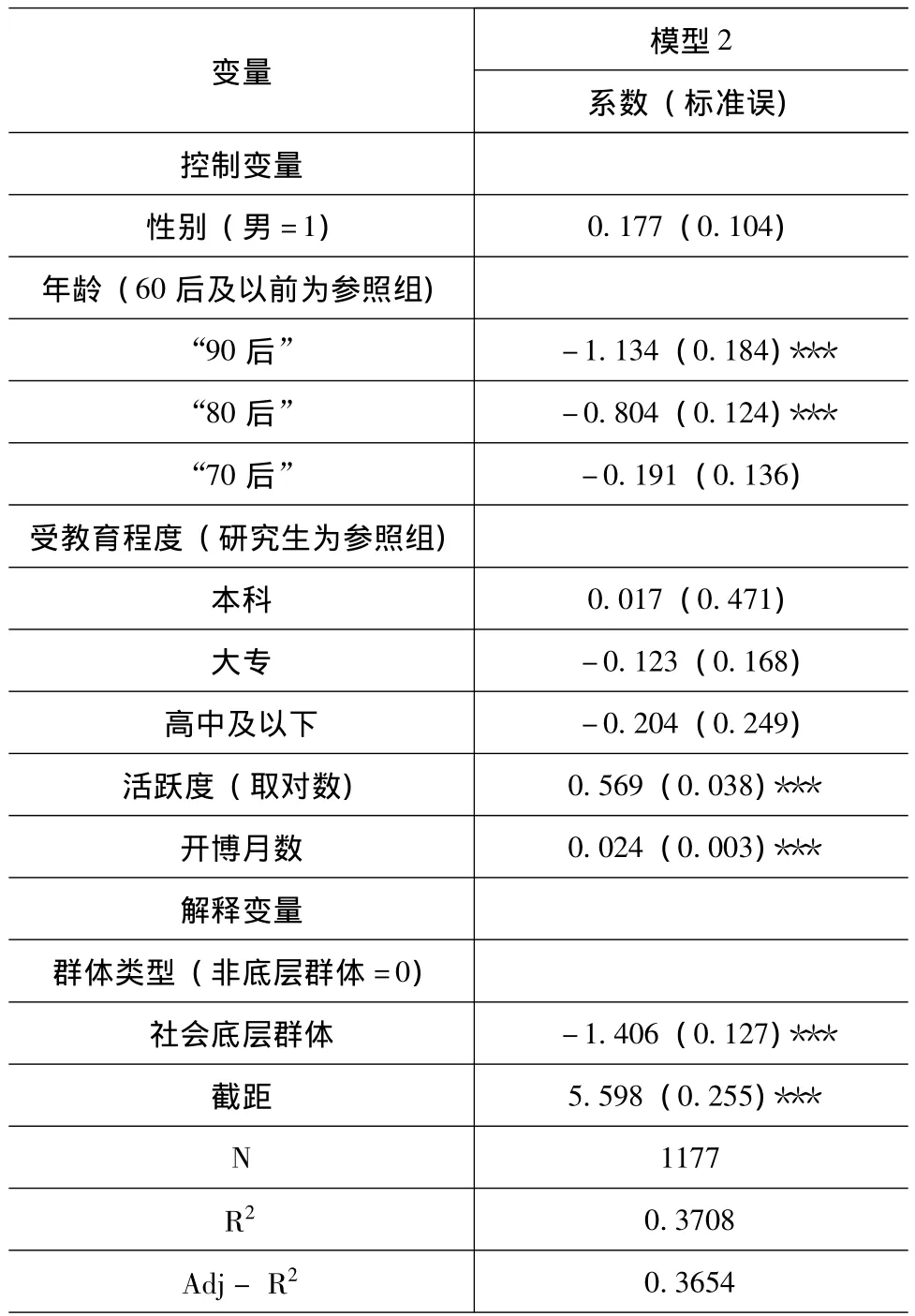

以“粉丝数”为因变量进行多元线性回归分析,模型2的调整R2为0.3654,说明该模型具有较强的解释力。结果显示,社会底层群体的系数为-1.406,在0.001的显著性水平上显著,即与非底层群体相比,社会底层群体的粉丝数对数平均低1.406。也就是说,社会底层群体的网络影响力显著低于非底层群体,即在实质赋权方面,社会底层群体明显低于非底层群体。

此外,在控制变量中,“90后”“80后”的系数分别为 -1.134和 -0.804,显著性水平为0.001,即“90后”“80后”的粉丝数对数分别比“60后”及以前平均低1.134和0.804;活跃度对数和开博月数均显著为正,即活跃度越高、开博月数越多,粉丝数也越多。

表3 对粉丝数的多元线性回归分析结果

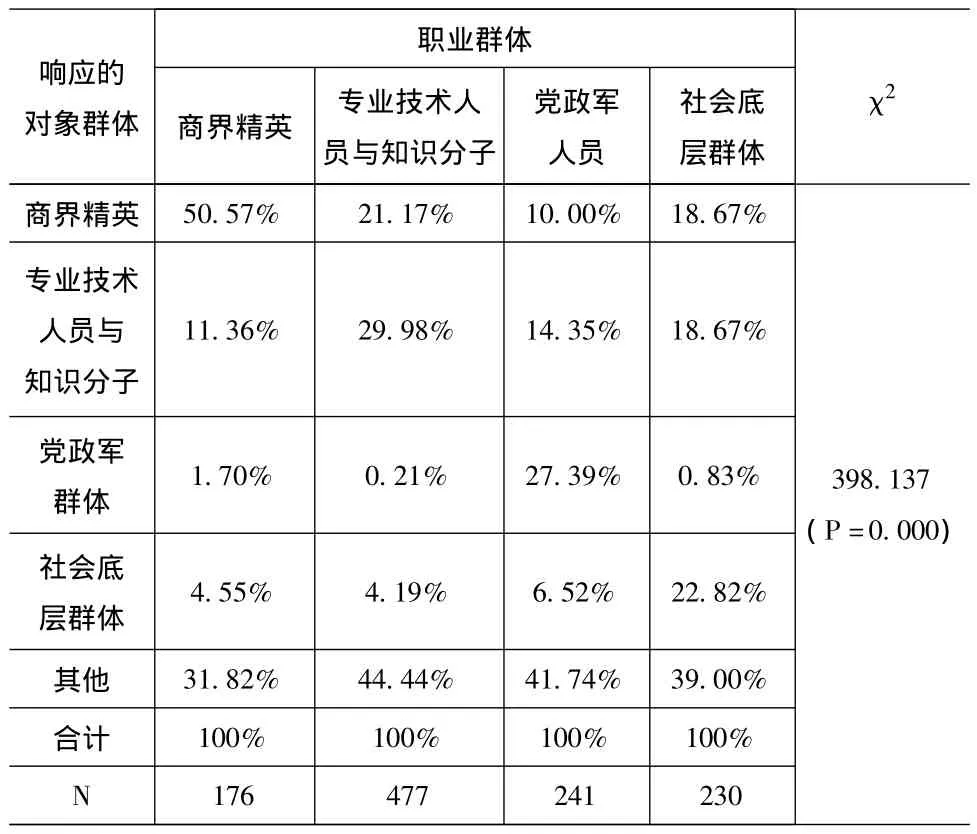

(三)不同群体响应网络行动的群体边界

将职业群体类型与“响应哪类群体的行动号召”进行列联分析,结果显示,二者显著相关 (P<0.001),除“其他”选项之外,商界精英响应比例最高的 (50.57%)是商界精英的行动号召,专业技术人员与知识分子响应比例最高的(29.98%)是专业技术人员与知识分子的行动号召,党政军人员响应比例最高的 (27.39%)是党政军群体的行动号召,社会底层群体响应比例最高的 (22.82%)是社会底层群体的行动号召。也就是说,不同群体的网络行为依然延续着现实世界中的群体参照,各类群体都是以响应自己的“圈子”为主,彼此之间存在着无形的边界。现实世界中的群体认同,并未在网络情境中发生实质改变,而是得到了进一步延伸与固化,因而并未实现网络的实质性赋权。底层群体难以真正突破“圈子”的束缚,传统的社会结构在网络环境中依然难以撼动。

表4 职业群体与响应的对象群体列联表 (N=1124)

五、发现与总结

研究证明,网络并非像设想的那样无所不能,网络对于底层群体的赋权功能有其局限性。网络中的形式化赋权与实质性赋权,构建起了网络赋权的整体图景。针对于此有两方面重要发现:

一方面,形式化赋权增能并未唤起实质性赋权的觉醒。在网络喧哗之中,底层群体仅为众人中的参与者,他们的存在为网络增添了主题与话语,话语自由和个人表达空间拓展使其能有机会沉浸于其中。但是,这一切并未能帮助他们真正获得实质性的话语权利,他们依然无法突破真实世界的现状,资源、权利对其而言依然还有待去接近。我们在网络中可以看到许多底层群体呼唤权力的声音与行动,或成功或失败。但仔细分析,可以发现,某些成功实则并非底层群体个体的力量所能实现,而是借助了群体力量或其他角色介入。例如:

一位普通大学生,家境贫寒,其父亲不幸身患重病,家中急需治疗费用。该名大学生通过微博上传了相关材料与证明,通过微博来进行求助,期间@了大V、名博以扩大影响力,仅过了数日,最终成功募集了几十万元救命钱,实现了网络求助的成功。

可以看出,事件是由身处底层的个人所发起,但仅凭其个人的身份力量是难以实现广为传播的,期间还需借助大V、名博的影响,以及各类群体的加入,最终才实现对发起者的救助。因而,底层群体在网络中可以成为话题、议题的提供者,但是其还是难以成为这些话题、议题的有影响力的扩散者,他们获取资源与影响力的能力依然很有限。

另一方面,“圈子”的跨界存在,成为网络赋权的阻碍。真实世界有着稳固的社会结构,从而也形成了属于不同群体的“圈子”。网络中的交互行为,并非完全脱离于现实而独立存在,它是对真实世界的透射,“圈子”也被透射于这一场景之中。底层群体获得了形式化权利,可以有更为自由的话语表达机会,但是这仅为单向度的信息传递,需要所属群体或其他群体的认同与认可。“圈子”的内聚性特征,固化了成员身份,使其难以跳出“圈子”,去参与到其他成员之中。这种区隔化的交互行为,成为底层群体难以获得实质权利的缘由。

本研究的发现,使得网络对于社会底层群体的赋权双重性更为清晰,且这种现象存在是由于真实世界与网络社会的共同作用。由此也引发了进一步的思考,即:如何突破“真实—虚拟”的牵绊,真正发挥网络对于底层群体的赋权功能,使得形式化与实质性达到统一?

如若要达成形式与实质的统一,首先,需要回到现实社会中来进行反思。网络存在是对于现实社会的真实投射,网络中诸多问题与现象的解决,还需还原到现实场景之中,而不是“头痛医头,脚痛医脚”。因为这些问题的根本依然产生于现实社会,而不能完全归因于虚拟社会。其次,对现有社会价值观进行修正与完善。当前社会,对权力、财富、声望的尊崇,使得主流价值观中内蕴有鲜明的利益化趋向。那些掌握丰富资源的群体,往往成为公众羡慕与欲接近的对象,而底层群体则由于缺乏资源的摄取被远离或忽视。由此形成了无形的群体区隔,整个社会被划分为一个个封闭的“圈子”。在价值观的驱使下,底层群体难以突破或融入其他群体的“圈子”,被冰冷地排斥在外。这种现象一旦存在于现实之中,很自然也会被投射至虚拟社会,并被持续与强化。这需要从意识与观念上进行转变,以求得“圈子”边界的突破,唤起公众对底层群体的更多关注与关爱。最后,则是从底层群体入手,提升其获取权利的技能。互联网存在着“数字鸿沟”,虽然这一鸿沟已被缩小,但依然存在,底层群体在网络技能方面相较其他群体还是有所不足的,这直接影响了他们在网络中的信息传递与互动,也直接影响着他们在网络中获取权利的机会,因而对其网络技术的提升,能在较大程度上改善他们在权利获取方面的不足,帮助他们在网络中获取更多的实质性权利。以上这些将对真正实现社会底层群体的网络赋权有积极且重要的意义。

〔1〕〔西班牙〕卡斯特.网络社会的崛起〔M〕.夏铸九等译.社会科学文献出版社,2001.16-17.

〔2〕何明升,白淑英.网络互动从技术环境到生活世界〔M〕.中国社会科学出版社,2008.15,18.

〔3〕陈树强.增权:社会工作理论与实践的新视角〔J〕.社会学研究,2003,(5).

〔4〕Jay A.Conger& Rabindra N.Kanungo.“The Empowerment Process:Integrating Theory and Practice”.The Academy of Management Review,1998,Vol.13,No.3.

〔5〕Bharat Mehra,Cecelia Merkel& Ann Peterson Bishop.“The Internet for Empowerment of Minority and Marginalized Users”.New media & Society,2004,Vol.6,No.6.

〔6〕〔法〕佩恩.现代社会工作理论〔M〕.何雪松等译.华东理工大学出版社,2005.279.

〔7〕E.M.Rogers& A.Singhal.“Empowerment and Communication:Lessons Learned from Organizing for Social Change”.Communication Yearbook,2003,(27).

〔8〕Douglas D.Perkins& Marc A.Zimmerman.“Empowerment Theory,Research,and Application”.American Journal of Community Psychology,1995,Vol.23,No.5.

〔9〕于未.新媒体赋权:理论建构与个案分析——以中国稀有血型群体网络自组织为例〔J〕.开放时代,2011,(1).

〔10〕Julian Rappaport. “Term of Empowerment/Exemplars of Prevention:Toward a Theory for Coming Psychology”.American Journal of Community Psychology,1987,Vol.15,No.2.

〔11〕赵云泽,付冰清.当下中国网路话语权的社会阶层结构分析〔J〕.国际新闻界,2010,(5).

〔12〕郑永年.技术赋权:中国的互联网、国家与社会〔M〕.东方出版社,2014.112-142.

〔13〕师曾志,胡泳.新媒体赋权及意义互联网的兴起〔M〕.社会科学文献出版社,2014.124.

〔14〕师曾志.新媒体赋权:国家与社会的协同演进〔M〕.社会科学文献出版社,2013.242.

〔15〕胡泳.众生喧哗:网络时代的个人表达与公众讨论〔M〕.广西师范大学出版社,2013.330.

〔16〕于未.新媒体与赋权:一种实践性的社会研究〔J〕.国际新闻界,2009,(10).

〔17〕申玲玲.失衡与流动:微博构建的话语空间研究—基于对新浪微博的实证研究〔J〕.国际新闻界,2012,(10).

〔18〕赵云泽.付冰清.当下中国网络话语权的社会阶层结构分析〔J〕.国际新闻界,2010,(5).

〔19〕王全权,陈相雨.网络赋权与环境抗争〔J〕.江海学刊,2013,(4).