郑愁予我的乡愁就在我的背包里

2015-12-25林梅琴

本刊记者 林梅琴

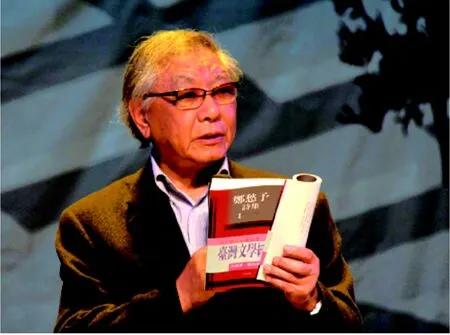

郑愁予,1933年生,南安人郑成功的第15代孙,当代诗人。1954年发表《错误》,因为诗中一句“我达达的马蹄是美丽的错误,我不是归人,是个过客”,一时间,整个台湾岛都在传诵“达达的马蹄”之声。

“我的一生不存在故乡。”郑愁予这样说。

他1933年出生于山东济南,公开的身份信息上写着祖籍河北宁河,后来到了台湾,再后来旅居美国,晚年又定居于金门——一个和厦门隔海相望的地方。

之所以到金门定居,是因为这里早年是郑成功海上征战的据点。父亲郑长海曾告诉郑愁予,他们是郑成功之孙郑克塽的后代。后来郑愁予根据族谱,推算出自己应该是郑成功的第15代孙。

郑愁予选择了和先辈踏上同一片土地,而对他来说,“我的乡愁就在我的背包里,到哪里我都背着它”。

“美丽的错误”源自逃难

谈论郑愁予,《错误》这首被誉为“台湾现代抒情诗的绝唱”的诗,是无论如何都绕不开的。“不管哪一次关于诗的交流对话,我总会被问到《错误》。”不过他倒没觉得有什么不好,“一首诗传唱五六十年还受欢迎,我很荣幸也很高兴。”

《错误》不过9行,94个字,短小的篇幅,轻灵隽永,奠定了郑愁予在诗坛里不可动摇的地位。在中学语文课本上,一句“我达达的马蹄是美丽的错误,我不是归人,是个过客”,被无数少男少女记住,成为他们心里的柔软回忆。

然而这个“美丽的错误”背后,却是一段并不美丽的经历。

郑愁予原名郑文韬,自称小时候是个“抗战儿童”,跟着军人出身的父亲郑长海走遍了大江南北。4岁那年在南京,郑长海从陆军大学毕业后,被派往湖北抗战前线。郑愁予和母亲便开始了颠沛流离的逃难岁月。那是1937年,两个多月后便爆发了惨绝人寰的南京大屠杀。

他们从南京到山东,再到河北。郑愁予至今依然记得:“有一天,母亲带我走过一个镇子,我清楚地听到背后传来‘达达’的马蹄声响,与我们同行的父亲的一名副官赶紧拉我躲开,紧接着,我看到几匹战马拉着炮车迅速跑过。”

这阵“达达”的马蹄声,在郑愁予的记忆中一直无法抹去,直到《错误》这首诗的完成,才让他有了一种缘分的了结。

因为逃难,郑愁予在数不清的小学读过书,也在乡下的私塾背过古文,母亲还手把手教他读古诗词。“我小时候就喜欢诗、词,我背诵得多的是词。姜白石的词我很有兴趣,后来我喜欢长调,辛弃疾我最喜欢。我性格中豪迈、婉约两方面都有。”郑愁予说。

大概是古典文学中浸淫出的情怀,许多人都从郑愁予的诗里读出了浓浓的古典味。不过他可是早早地就接触了新诗。当时他堂兄弟有许多手抄的新文学作品,郑愁予如获至宝,一一读过。“但我比较欣赏诗,当中有冰心的作品。后来有机会找到新诗,就读新诗了。”

抗战胜利后,郑愁予到了北京,开始真正练习写作,用笔名“青芦”。那时候北京学潮汹涌,郑愁予在1948年暑假参加了北大的青年文艺营,由于学校管得比较严,他们便从学校跳墙出去,在北大的民主广场参加游行。

“我们办一个壁报,名字叫‘处女地’,取自屠格涅夫的诗句:要耕处女地,必须深深地犁。思想‘左’倾,是从基督教的人道主义出发,充满了仁义心。我们去煤矿看矿工的生活,所以我在北大的暑期练习写作的第一首诗就是《矿工》,第一句就是:‘你一生下来,上帝就在你手上画了十字架。’因为我那时候没有什么生活的经验,我得到人类历史思维方面的思想是十字架、牺牲。老师很喜欢,他说:你这诗很有意象,这个十字架就是工人挖地的十字镐。我受到很大的鼓舞。”郑愁予回忆道。

彼时国共内战,郑长海跟随傅作义的军队,曾做过副参谋长的职务,到了1948年年底,战况危急,他便考虑先把家人送到台湾。

我打江南走过

那等在季节里的容颜如莲花的开落

东风不来,三月的柳絮不飞

你底心如小小的寂寞的城

恰若青石的街道向晚

跫音不响,三月的春帷不揭

你底心是小小的窗扉紧掩

我达达的马蹄是美丽的错误

我不是归人,是个过客……

——郑愁予·《错误》

“到武汉的时候,我看到一个外国的军舰,那时候满脑子是反抗帝国主义的思想,民族主义加上人道主义,是我年轻时写诗的最基本精神状态。后来我们全家到广州,最后从广州去了台北。”郑愁予说。

他的弟弟郑文正补充道:“我大哥那时候很了不起,才十六七岁,就带着家里的老人上路了。”

那已经是1949年的夏天了,郑愁予16岁。在去往台湾的船上,郑长海对全家人说:“我们一家是准备去牺牲的。”

事实上,摆在他们面前的,确实是一段并不太平的岁月。

在“白色恐怖”下烧掉了自己的诗集

在郑愁予的人生历程中,读过许多学校这点估计是一大特色,不仅小学读了许多处,中学亦多次转学,就连大学,也不是一个学校。这当然是乱世里的特殊际遇。

初到台湾的郑愁予,拿着广西大学的转学证明到台湾大学借读,结果被告知借读生在1949年3月就截止不收了。“因为过去有很多大陆的学生转学过来,有很多被派来的地下党学生、‘左’派学生,他们抓还来不及,就不接收了,所谓‘白色恐怖’嘛。”

在这种情况下,郑愁予便只能以无学籍的身份,随班读书。最喜欢建筑学的他,读了土木工程系,后来参加了思想偏‘左’的社团。“学校设了一个陷阱,你参加这几个学术团体就认为你思想‘左’倾,你喜欢乡土民谣、喜欢土风舞、喜欢新诗,就认为思想有问题。我和别的同学有‘左’倾思想、人道主义,那时感情是很真诚的,大家在一起,非常亲密。”

不久后,同学程源申受到调查,并被退学。在这样的情况下,郑愁予烧掉了自己在大陆出版的第一本诗集和存稿,退回新竹中学重新读起了高三。“在‘白色恐怖’年代,唯一保全个人的方式,大约就是自焚自己的历史。”郑愁予感叹。

再回去读高三,郑愁予吃了不少苦头,尤其是数学的三角学,他压根就没有学过。不过好在后来他还是考上了行政专科学校,期间还去服了两年兵役,回来后白天工作,晚上读书,又读了三年。有意思的是,这个学校先后改了四次校名,从行政专科学校,变成法商学院,又变成中兴大学,最后改为台北大学。

有一年暑假,郑愁予参加了一个军中服务队,到了澎湖。原本兴致勃勃的他,去了之后却失望得不得了。很多跟他年龄差不多大的青年,整个学校从山东撤退出来,原来说要去读书的,却被全船送到澎湖当了兵。

这些深深触动了郑愁予:“我跟他们聊天,很难过,我觉得还是应该写东西,不能看了这种凄清的场面无动于衷。后来才开始写东西。”

在军队期间,郑愁予深受主张和平的陆军总司令孙立人的影响,“当时对自己的‘左’派思想有所检点,那时候我非常清楚大陆的情况。首先是胡风被整了,绿原是胡风派的大将,这被整的一批名单我看了,很伤心。后来1957年,艾青被放逐到北大荒,我觉得这太没有道理了。我首先受基督教的人道主义的感染,人道主义也是要有方法实现才行,而不是存在脑子里。于是我开始写作,我的作品里都是人道主义的思想。”

同学程源申很有先见之明,提醒他:“改个笔名,最好不要再用‘青芦’,万一别人查到你过去的诗,有什么问题的话,那不好。”

郑愁予极爱楚辞里的《九歌》,而他认为,“目眇眇兮愁予”是《九歌》中最动人的句子,后来他读宋词,读到辛弃疾的“江晚正愁余,山深闻鹧鸪”,他觉得这最适合做他的笔名,便以“郑愁予”为笔名,把诗稿寄了出去。

台湾诗坛三大元老中的两位都给他写信

1951年,《老水手》发表在了《野风》杂志第20期上。

当时,覃子豪和纪弦都写了信给郑愁予,纪弦更提出要和他见面。要知道,这两位可都是台湾诗坛的三大元老之一。

诗人痖弦说:“覃子豪先生对我们最细心地教导,真正帮我们批改作业,见到我们都问写诗了没有啊,要写啊,有前途。而纪弦先生就不一样了,我们看到他都发疯,身上发烫。我们的激情啊,都因为他而引起来。”

“我那时候还在当兵,一直向往有那么一天,一个是到台北市,看看大都市是怎么回事,二个,去看看纪弦老师。”曾经的创世纪诗社社长、诗人辛郁回忆说。

“郑愁予,居然像个中学生。”初次见面,纪弦有点不敢相信——之前看笔名,他还以为郑愁予会是位前辈呢。

“纪弦先生对我的影响相当大,他在语言上比较开放,本身是自由体,但是有张力,他主张不押韵,但是把张力掌握住。其实就是从楚辞的传统演变过来,开始有咏叹的调子,这大概是我的诗的来源。”郑愁予说。

那是一个纯真的年代,诗人们写诗、谈论诗。“我跟那些老师辈的,覃子豪先生、纪弦先生、钟鼎文先生,都很熟。我们在他们门下进出,而这几个老师每一个底下都有一大批学生,我和他们也很熟。”痖弦娓娓道来那段时光,男女之间,简单纯粹。“那时候十一点钟,公共汽车最后一班,经常没办法了,找个小旅馆,谈一晚上的康德,什么都没发生。”

郑愁予说:“那时候写诗的人之间,是最纯的一种爱。”

尽管如此,郑愁予却选择离文艺远一点,不仅大学选了会计统计科,1958年毕业后也没有从事和文学有关的工作。

“我的同学第一志愿都填台湾银行,我就选了基隆港务局,我也不知道这是干什么的,唯一的目的是要去海港。”当然这并不意味着郑愁予放弃了文学,“我写作完全是自发的,后来发现写诗的人都不是学文学出身的,学文学出身的人写出来的诗特点少。我在基隆港务局主动要求和码头工人一块干活,非常快活!我有时候带着本子对着海,写诗。”

这次我离开你,是风,是雨,是夜晚

笑了笑,我摆一摆手

一条寂寞的路便展向两头了

念此际你已回到滨河的家居

想你在梳理头发或是整理湿了的外衣

而我风雨的归程还正长

山退得很远,平芜拓得更大

哎,这世界,怕黑暗已真的成形了……

——郑愁予·《赋别》

我回来受刑不行吗?

事实上,那个诗歌的纯真年代,恰恰也是台湾政治最紧张的时候。1947年“2·28”事件发生后,人心浮动,两年后戒严开始,直到1987年才解除。在这段“白色恐怖”期间,台湾无数的知识分子被抓起来,关禁闭、枪毙、遭受非人的虐待。

很难想象,如果郑愁予后来没有去美国,会有怎样的遭遇。

1967年,爱荷华大学国际作家工作室第一届成立,邀请郑愁予前往。而他因为儿子出生,便耽搁了一年。到了第二年,以“左”倾闻名的作家陈映真也收到了约请。但就在办理去美国的手续时,陈映真被抓了起来,第一次就被判了死刑。

气愤的郑愁予当即写下《赠一位同年游美的旧友》。郑愁予自认为是“人道主义”,当时的《小小的岛》《天窗》等都是同类型的作品。

到了美国后,郑愁予除了读书,还担任了爱荷华大学保钓会主席,参与保卫钓鱼岛运动。到了第二届时,保卫钓鱼岛变成了主张台湾和大陆统一,台湾当局便吊销了他的护照。

既然回不去,郑愁予便认真读起书来。“当时不仅看了很多英文版的书,也修读了一些英美文学的课程。读书这个过程,对我而言,并不是吸取知识,而是为了得到更多的经验。”不仅如此,他的许多诗作,也创作于这个时期。

到了1979年,郑长海去世。郑愁予致电痖弦,希望能够回来奔丧。痖弦一个部下的父亲在“外交部”做事,便去商量了,这才获了批准。

事情到这里还没完。“还是和痖弦、他的部下去‘外交部’。‘外交部’的一个科长说:‘要不是你父亲死,还不许你回国呢。’”一听这话,郑愁予站起来就走了。“这是很奇怪的想法,连回来都不让我回来,我回来受刑不行吗?”

这一怒,让郑愁予在美国多待了30多年。“从1973年开始在耶鲁大学教书,我就不愿意动了。”他教研究中文方面的内容,教小说,用英文教中国现代诗。

而在遥远的亚洲,自他的成名作《错误》于1954年在台湾首次发表后,“达达的马蹄”声便传诵不止。到了1986年,台北《文讯月刊》(第22期)举行问卷调查,他被读者选为“最受欢迎作家”诗类之首。之后,台北《中国时报》与花旗银行合选的“影响台湾三十年的三十本书”,《郑愁予诗集》是唯一选入的诗集。

“以前人家说我的诗是浪子的诗、游侠的诗,其实基本的调子就是‘无常’。这也是我自己遇到事件以后,把这些想法提炼出来的。有什么成就可以永远流传下去呢?没有。如果有的话,更怕消失。”郑愁予说,“我现在想做一个自由的人,想找到我自己的身份。我是一个中国人,如果我想做一个自由的中国人,那我在哪里生活已经不重要了。如果生活在中国,而不是一个自由人,还是没有归宿。”f