生态文明建设与生态农业发展

2015-12-24潘素梅

周 立,潘素梅

(中国人民大学农业与农村发展学院,北京100872)

资源环境已经成为实现全面建成小康社会目标最紧的约束、最矮的短板,是绕不过去的坎,是一个躲不开、绕不过、退不得的必须解决的紧迫问题[1]。按照中共中央、国务院2015年5月印发的《关于加快推进生态文明建设的意见》要求,到2020年要实现:资源节约型和环境友好型社会建设取得重大进展,主体功能区布局基本形成,经济发展质量和效益显著提高,生态文明主流价值观在全社会得到推行,生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。

如果从市场经济的第三个阶段、人类文明的第三个阶段、农业发展的第三个阶段去看待生态文明建设和生态农业发展,我们会更清楚地认识到当前推进的生态文明建设对中国和世界的重要价值,认识到发展生态农业对建设生态文明的重要价值。

一、中国特色社会主义市场经济的第三个阶段

改革之前的中国,没来得及构建完善的计划经济。改革之后的中国,在国家产业资本融入市场化潮流之中时,也没有采用“黑板经济学”的标准版自由市场经济,而是形成了一个比较典型的“资本内化于政府”体制下的中国特色市场经济——政府市场经济。政府扮演着以“资源资本化”为实质的发展主义理念下经济发展的核心角色,这和中国的单一政治体制相结合,形成了能够“集中力量干大事”的特殊体制条件。

自1992年中国正式提出建立和发展社会主义市场经济开始,中国的经济性质就被表述为“有中国特色的社会主义市场经济”。1992年10月召开的党的十四大就将建设有中国特色社会主义市场经济的理论作为党的基本路线写进了党章,这也是中国共产党历史上第一次明确提出了建立社会主义市场经济体制的目标模式。其中,对这种经济特征的描述是:“市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。”1993年11月11-14日,党的十四届三中全会通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》。全会指出,社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,让“市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”。后来的相关文件进一步表述为,“更大程度地发挥市场在资源配置中的基础性作用”。2013年11月9-12日召开的党的十八届三中全会更是指出,“经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”。这些“中国特色”都在试图表明中国版“市场经济”和中国版“社会主义”的新内涵。

(一)中国特色市场经济的3.0版本:政府市场经济

依据经济理论的经典范式,经济体系中最主要的一对关系,是政府和市场的关系。这对关系有三种组合,形成三类市场经济:

第一类是自由市场经济。政府只扮演“守夜人”角色,崇尚市场自发秩序,排斥政府干预,这意味着只让市场发挥配置资源的基础性,甚至决定性作用。从亚当·斯密开始,经典的市场经济模式只重视发挥市场这只“看不见的手”的作用,并相信市场的自发秩序和市场的自动均衡效应,这成为一个主流范式。从古典经济学,到20世纪的新古典、新古典综合派,一直到如今的一整套以自由主义为核心的主流经济学,一直坚持这一信条。这一学科流派,抛弃了最初政治经济学中的政治讨论,只谈论经济现象,被马克思称为“庸俗经济学”。自由市场经济的主要实践者是英美国家,可以叫做盎格鲁-萨克森资本主义体系,是市场经济的1.0版本。

第二类是社会市场经济。认为社会不会被动地受市场机制摆布,市场作为一个复杂的巨系统,也不会自动实现平衡,市场本身的健康发展需要社会干预。政府这只“看得见的手”要发挥积极的谋求公共福利的作用。正如《大转型》作者波兰尼依据社会事实所论证的市场经济与社会自我保护运动之间的“双重运动”(double movement)一样,不存在真正意义的自我调节市场[2],所以政府在劳工权益、社会公正、社会福利方面,必须要发挥重要作用。一方面,要主要发挥市场这只“看不见的手”的作用;另一方面,要让政府这只“看得见的手”发挥弥补市场失灵的作用。社会市场经济的主要实践者是欧洲大陆,尤其是德国及北欧国家,可以叫做莱茵资本主义体系,是市场经济的2.0版本。

第三类是政府市场经济。是政府和市场共同扮演主要角色,互有分工,两只手一起发挥作用的市场经济。政府市场经济主要是由政府,而非主要依靠市场发挥配置资源的主导性作用。中国30年市场化的基本做法就是逐步地、有条件地、分地域地、分要素类型地放开要素市场,从而使得资源不断地被政府推入资本化进程之中。而在产品市场上,则率先放开,充分利用市场的自我调节机制。这种要素市场计划经济,产品市场市场经济的做法,可能是政府市场经济的核心内涵。即使在党的十八届三中全会决定中,在提及“使市场在资源配置中起决定性作用”的同时,也提出“更好发挥政府作用”。目前正在进行的这种社会实践,可以视为中国特色市场经济的3.0版本。

政府市场经济,一改以往政府与政府资本都在改制中不断弱化的自由市场经济路径,体现出典型的直接推进要素市场开放,占有并分配资源资本化收益的强政府特征。强政府的标志,是资本利益内化的政府牢牢地把握要素市场的控制权,主导要素市场的资源资本化过程,并直接运作政府资本来获取额外财政收益。政府和市场两手抓,两手都很硬,是中国特色市场经济的集中体现,符合政府公司主义的主要特征。

(二)中国特色社会主义的3.0版本:民生新政

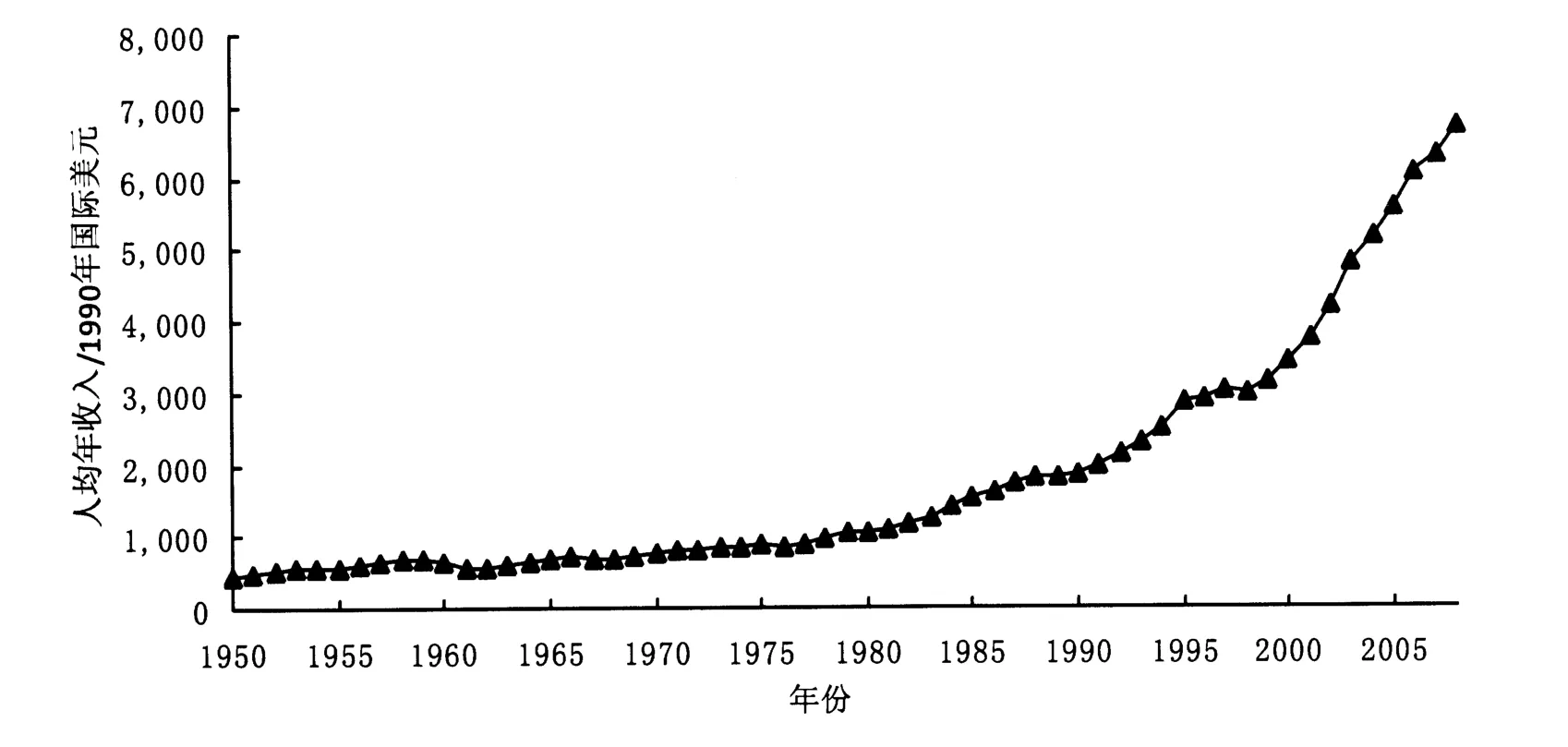

新中国成立以来,人均收入水平不断攀升(图1)。中国的社会主义实践,已经跨越了两个阶段。21世纪的中国,可能正在实践社会主义的第三个阶段。

按照香港中文大学教授王绍光的分类[3],中国前两个阶段的社会主义实践,一个处于匮乏阶段,一个处于温饱阶段。

在1949-1978年的社会主义实践阶段,中国人均GDP水平一直低于1000美元(1990年国际不变价),经济产出仅能维持人们的基本生存,属于“匮乏阶段”。在这个阶段,中国注重公平,通过政府强有力的调控手段,使国家工业化得以迅速推进,也使社会主义建设基础得以奠定,但同时也压抑了个体的经济和文化创造力。在1957年苏联陡然中辍了对中国的军事和重化工业的投资之后,中国没有如同大多数发展中国家那样坠入“发展陷阱”,而是通过政治挂帅的思想意识形态,集中动员城乡劳动力资源成规模投入国家基本建设,有效替代了极度稀缺的资本要素,最终依靠自力更生艰苦奋斗,完成了国家工业化不可逾越的原始积累。

图1 中国人均收入水平的三阶段Fig.1 Three stages of China's per capita income level

在1978-2001年的社会主义实践阶段,中国整体结构趋于完整的产业资本高速扩张,人均GDP于1979年超过了1000美元,达到1061美元,进入温饱阶段,于2002年超过了4000美元,达到4197美元(图1)。在这一阶段,中国 GDP年均增长9.6%,作为一个超大、超复杂的经济体,取得如此的经济成就,堪称世界经济史上的奇迹。依照新华社2008年9月公布的贫困人口和饥饿人口的数据,中国在1978年有2.5亿农村人口没有解决温饱问题,占农村总人口的30.7%,在2007年已下降为1479万人,只占农村总人口的 1.6%[4]。其中,1990-2007年,中国减少的贫困人口数量占全球减贫人口的70%以上[4]。在2000年,中国还有6213万初步解决温饱但收入不稳定的贫困人口,占农村居民总人口的6.7%,到了2007年,已减少为2841万人,仅占农村居民总人口的3%,中国成为第一个实现了联合国千年发展目标中贫困人口减半的国家[4]。但是,在社会主义的2.0阶段,由于产业扩张初期资本仍然高度稀缺而出现高通胀和高赤字危机之下的经济改革,政府财税收入占GDP的比重随每次“放权让利”改革而梯次下降到20世纪90年代中期的约12%,甚至因无力支付教育医疗等基本公共品而推行公共部门产业化改制,从而造成社会不公、职工权益、医疗保障、生态环境等问题日益突出,需要予以修正。

2002年以来,中国人均GDP已经超过4000美元,进入小康阶段,需要既能注重效率又能保障公平的社会主义。而且,伴随产业资本、金融资本、商业资本这三大资本相继进入相对过剩状态,中国将彻底告别资本饥渴。此时,走向“以人为本”的“民生新政”,已有了基本的物质基础和制度前提。党的十八大以来,国家领导人也多次发表论述,指出保障和改善民生的重要意义,并将广大人民群众凝聚到追求幸福中国的目标上来,这已经显示出社会主义3.0版本“以人为本”的民生新政基本特征。

二、人类文明的第三个阶段:生态文明

应该说,上述两个3.0版本,主要是在经济和政治领域中分别作出探索,但要解决人类文明可持续发展的大问题,还需要更加综合性的探索。生态文明建设的提出,就具有这样的更加综合性的探索价值。

(一)生态文明建设的提出

在生产力水平较低的情况下,人类对物质生活的追求占据了首位,“以物为中心”的发展观念占据上风。伴随生产力的巨大发展,人类基本的物质需求不断得到满足,发展过程中的环境污染和资源破坏,让人们重新思考人与自然的关系:人与自然都是生态系统中不可或缺的重要组成部分。人与自然不存在统治与被统治、征服与被征服的关系,需要重新建立相互依存、和谐共处、共同促进的关系[5]。

伴随人们对生态问题重要性认识的增加,生态环境治理,也在21世纪提到议事日程。自党的十七大首次提出“建设生态文明”起,生态文明建设开始成为国家发展战略,成为社会主义建设的有机组成部分;党的十七届五中全会进一步提出,“加快建设资源节约型、环境友好型社会,提高生态水平”的战略决策;党的十八大则独立成章地提出“大力推进生态文明建设”,要求“把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展”。2015年4月25日,中共中央、国务院对外公布了《关于加快生态文明建设的意见》,对生态文明建设作出顶层设计和总体部署,通篇贯穿了“绿水青山就是金山银山”的理念,体现出“人人都是生态文明建设者”的理念。

(二)人类文明形态的3.0版本:生态文明

人类社会发展至今,已经经历了两个文明时代,分别是农业文明时代和工业文明时代。目前正在探索第三个文明时代。中国首创性地提出的“生态文明”,正在为人类新的文明形态提供新版本。

人类在绝大部分历史时期,都在为温饱而奋斗。与这一目标相适应的文明,是农业文明。当300年前工业革命兴起之时,为生活的便利性而努力的大规模生产性活动,将人类带入工业文明时代,同时又通过改造传统农业的努力,解决了人类的温饱问题。但是,工业文明在带给人类丰富物资这一福祉时,也伴生着环境污染和发展不可持续问题,而这一问题是无法通过工业文明自身得到根本解决的。有人将人类第一个文明时代——农业文明比作是“黄色文明”,将第二个文明时代——工业文明比作是“黑色文明”。那么,作为第三个文明时代的生态文明,则应是“绿色文明”,其秉承的应是绿色发展理念。

“生态文明”的提出,是对工业文明之后可能的第三个文明形式的新探索,这既不同于西方“后工业时代”“后现代主义”等拖着第二个文明时代尾巴的传统提法,也不同于“网络经济”“知识经济”“循环经济”等不尽完善的新提法,而是综合了人与自然关系、人与人关系的新的文明时代的思考和认识。生态文明是人类在利用自然界的同时,主动保护自然界、积极改善和优化人与自然关系而取得的物质、精神和制度成果的总和,涵盖了基本的生态安全、良好的生态环境、完善的生态制度、发达的生态经济等内涵[3]。这是一种可持续的文明,协调了人与自然、人与社会、人与人的关系,能够推动长期发展。生态文明又在一定程度上避免了传统工业文明带来的自然资源枯竭、生态环境日益恶化、人与自然关系破坏等导致人类生存与发展难以持续的矛盾,超越了工业文明。

推出中国市场经济和社会主义的3.0版本,可以帮助中国走出“以资为本”的世界性发展体系,走出“GDP旧政”,走向“民生新政”,创建“以人为本”的新发展体系,这可以算是生态文明时代的前奏,也可以算是21世纪人类新的发展观的主旋律。完成了“以人为本”的过程,同时再进一步促进人与自然、人与社会和谐,使人类文明得以步入一个新的“和谐”时代。这个新的人类文明时代,就是中国首倡并命名的“生态文明”。

三、农业发展的第三个阶段:生态农业

农业和工商业的很大不同之处在于,首先是自然再生产,其次才是社会再生产。生态环境本身就是农业的决定性因素。自然逻辑第一、社会逻辑第二、经济逻辑第三,是我们必须建立的农业基本认识基础。在尊重这一基本秩序的时候,包括生态正外部性的农业功能得以发挥,人类依靠农业得以生息繁衍。但是,改革开放以来,和世界大多数国家一样,受绿色革命等工业文明思维影响,中国也走上了石油农业道路,大量依靠化石能源,使用化肥、农药、生长激素等石化工业的衍生品。这一方面带来量的扩张,解决了13亿人口的吃饭问题;另一方面,带来了质的问题,产生面源污染、环境恶化、土壤板结、地力下降等环境和农业不可持续问题,以及伴随而生的农兽药残留超标等食品安全问题。要想走出这种不可持续困境,需要在生态文明建设中,转向可持续的生态农业道路。

(一)农业发展的3.0版本:生态农业

依照1979年诺贝尔经济学奖得主舒尔茨(Theodore W.Schultz)的分类,可以将农业发展分为3个时代:第一个是传统农业时代,第二个是现代农业时代,如今正在迈向第三个时代——生态农业时代。后一个时代是对前一个时代的替代,都是通过继承并发展的改造方式完成的。

舒尔茨在其著作《改造传统农业》中,将传统农业定义为“完全以农民世代使用的各种生产要素为基础的农业”[4,6]。在舒尔茨看来,相对于用一个社会的文化特征、制度结构或生产要素的技术特征来描述传统农业,将其定义为一个经济概念更为合适,即“一种特殊类型的经济均衡状态”。这种均衡的特点在于:(1)技术状况在长期内基本保持不变,即生产中投入的要素与使用的技术长期内基本未发生变动;(2)如果把生产中投入的要素作为农民收入的来源,那么农民获得及持有这些生产要素的动机也是长期不变的,他们没有增加使用传统生产要素的动力;(3)基于上述原因,传统生产要素的供给和需求也处于长期均衡的状态。从上述分析来看,舒尔茨所说的传统农业实际上是一种技术状况和生产方式长期没有发生变动,只能基本维持简单再生产的长期停滞的小农经济。

为了走出“贫穷而有效率”的传统农业均衡,必须改造传统农业。在舒尔茨看来,传统农业最大的问题在于生产力水平低下,无法对经济增长作出贡献,因而对传统农业的改造也就必然聚焦于如何提升农业的生产力水平。通过在传统农业生产方式中注入新的生产要素,使之转化成以高科技、高生产率为特征的现代农业,并为农民带去高收入。“绿色革命”由此开始。

绿色革命推行至今的50多年,一方面,见证了舒尔茨所言的现代生产要素投入带来的劳动生产率提高。另一方面,也带来了一些副产品:高投入、高产出,伴随着化肥、农药、激素等大量使用,农业不可持续的问题日益突出;在现代农业发展过程中,农民贫困问题依旧严重,农民分化问题突出;消费者面临着消费不安全的食品安全问题;生态环境出现了恶化和物种多样性丧失。这使得舒尔茨提倡的现代农业,远没有想象的那么美好。至少,目前的现代农业带有明显的负外部性和不可持续性,这样的现代农业本身就需要继续改造。

生态农业是为了解决现代农业的不可持续性而产生的,是继“石油农业”之后世界农业发展的一个重要阶段。生态农业追求生产、生活、生态、能源、经济等多重效益的综合统一,努力促进农业生产在良性循环中运行。

(二)现代农业需要多元面孔

农业具有多功能性,相应地,现代农业也应具有多副面孔,而非仅表现为食品生产部门这一副面孔。以“产业化、规模化、大农场”为代表的狭义现代农业的诸多问题开始凸显出来,至少包括环境影响、食品安全、资本控制、人类生存伦理等四方面的影响引发了广泛关注、讨论甚至是争议[5]。回归农业本质,重新实现农业的多功能性,走向多元选择的现代农业,是未来农业发展的必然趋势。

在生态文明建设和生态农业发展过程中,我们一方面能看到挑战,另一方面也能看到机遇。需要走出对现代农业的刻板印象——单一面孔的工厂化农业,看到多元化农业的兴起,以及对农业的多种功能的认知和保护[7]。在石油农业仍占主导,工厂化农业仍被竞相模仿的同时,发挥多种功能、具有多元面孔的替代性模式也开始出现。各种新的替代模式,如社区互助农业、有机农夫市集等开始出现,并且找回了已经失落的部分农业功能[8]。当然,要从根源上解决问题,还需要考虑农业的逻辑倒置,重新发挥农业的多功能性,不再单纯迷信市场逻辑[9],需要给现代农业以多元选择。中国也需要从多元选择中,找到适合自己的现代农业发展之路。市民农业潮流的出现,以及多元化农业的兴起,正在呈现现代农业的多元面孔,让我们预期到一个农业多元化时代的到来。

四、结论

本文的讨论,可以得出如下3点结论:

(一)中国正在进行市场经济的创新实践

一方面,中国正在进行的社会主义初级阶段的努力,正在创造第三个阶段的市场经济——发挥政府和市场双重作用,“看得见的手”和“看不见的手”互有分工、互为补充的政府市场经济。这种要素市场计划经济,产品市场市场经济,可能是政府市场经济的核心内涵。这种处于正在进行时的社会实践,可以视为中国特色市场经济的3.0版本。另一方面,中国正在创造第三个阶段的社会主义——兼顾效率与公平的“以人为本”的“民生新政”。党的十八大以来,中国政府也多次指出保障和改善民生的重要意义,并将广大人民群众凝聚到追求幸福中国的目标上来,这已经显示出社会主义3.0版本考虑民生的基本特征。这为中国进行更加综合性的探索,提供了经济和政治领域的经验。仅就这两方面的努力看,对全球市场经济模式的更新和社会主义实践的探索,具有开拓性的价值。

(二)中国正在探索新的人类文明形态

人类社会已经经历过农业文明和工业文明两个时代,但在新的文明形态上一直难以取得共识,无论是拖着第二个文明时代尾巴的“后工业时代”“后现代主义”等旧提法,还是“网络经济”“知识经济”“循环经济”等新提法,都不足以与前两个文明时代相提并论。中国在建设人与自然、人与社会和谐关系的基础上,提出生态文明建设,并将其作为五大建设的国家战略,为人类文明步入新时代,作出了探索性努力。以“民生新政”为目标的生态文明将成为继农业文明和工业文明之后的第三代人类文明,而面对“石油农业”给中国农业、农村带来的不可持续的发展困境,以可持续为目标的生态农业道路将成为生态文明建设的重要内容。

(三)中国需要发展多元化现代农业

以投入各类现代生产要素为主要特征的舒尔茨式改造传统农业的努力,启动了上一轮农业革命,一方面发挥了农业的生产性功能,极大地提高了劳动效率,也带来了农业产出的扩张,但另一方面也带来环境影响、食品安全、资本控制、生存伦理等方面的负外部性。现代农业在绿色革命后的双重影响显现出来,使得农业改造命题,已经转变为从改造传统农业的舒尔茨命题,到改造现代农业的新命题,以发挥其扩大产出的积极作用,舒缓生态、社会、政治、经济等不良影响。与改造传统农业后形成的“狭义现代农业”不同,理想的现代农业应该具有多元面孔,按照实际情况自主选择具体形式。生态农业是改造现代农业的主要选择形式。

农业本来就具有多种功能,且各种功能不可切割。农业除了农产品供给外,还具备生态功能,同时承担了国家的粮食安全、食品安全和食物主权三项国家安全功能[5],也有文化教育功能。同时,还可以发挥吸纳就业、传承文化、自然教育、观光休闲等多种正外部性。总之,农业是一个与工业完全不同的体系,它具备丰富的生态、社会和文化功能,发挥了正外部性。但是,农业的正外部性却在工业化和城市化等现代化进程的推进中被忽视了。未来的农业需要朝着多功能的方向去发展,这不仅有利于农业自身的发展,也有利于社会整体发展,更有利于促进人与自然的和谐共生,是生态文明建设的最重要部分。从微观层面来说,需要鼓励农户回归传统生态种养行为,并给生态种养的产品寻找出路,促进农户与消费者之间的衔接,实现农业生态化转型,农民增收。从宏观规划来说,需要完善生态农业规划,坚持可持续发展道路。将宏观规划和农户微观需求紧密结合,将更多的分散的农户纳入规划,积极引导农户进行生态化种养,坚持走可持续发展道路。

[1]发展改革委主任解读《关于加快推进生态文明建设的意见》[EB/OL].(2015-05-06)[2015-05-07].http://www.gov.cn/xinwen/2015-05/06/content_2857592.htm.

[2]卡尔·波兰尼.巨变:当代政治与经济的起源[M].黄树民,译.北京:社会科学文献出版社,2013:52.

[3]王绍光.探索中国式社会主义 3.0:重庆经验[J].马克思主义研究,2011(2):5-14.

[4]新华社.中国:第一个实现联合国千年发展目标中贫困人口减半的国家[EB/OL].(2008-09-19)[2015-04-15].http://www.gov.cn/jrzg/2008 - 09/19/content_1100574.htm.

[5]谢灿坤.生态文明建设与社会和谐稳定研究——以云南藏区为个案[J].江苏省社会主义学院学报,2011(1):75-79.

[6]SCHULTZ T W.Transforming traditional agriculture[M].Chicago:University of Chicago Press,1964.

[7]周生贤.中国特色生态文明建设的理论创新和实践[J].求是,2012,28(19):1-4.

[8]周立,潘素梅,董小瑜.从“谁来养活中国?”到“怎样养活中国?”——粮食属性、AB模式与发展主义时代的食物主权[J].中国农业大学学报:社会科学版,2012,29(2):21-33.

[9]周立.农业体系的逻辑倒置及多元化农业的兴起[J].绿叶,2012(11):8-15.