基于语料库的莎士比亚戏剧中情态隐喻汉译研究

2015-12-24刘慧丹,胡开宝

基于语料库的莎士比亚戏剧中情态隐喻汉译研究

刘慧丹胡开宝

(上海交通大学,上海,200240)

摘要:本文在系统功能语法框架下用语料库方法考察莎士比亚戏剧中典型情态隐喻在梁实秋、朱生豪、方平三个汉译本中的汉译情况。通过三个汉译本的比较分析,归纳三位译者处理这里英语情态隐喻时的汉译策略之异同,发现三个汉译本都存在不同程度的去隐喻化倾向,即将原文情态隐喻译为一致式。另外,三位译者在主客观类情态隐喻的汉译方面表征出显著差异。本文在比较分析这些显著差异的基础上,尝试对其背后的动因进行相应的阐释。

关键词:情态隐喻,一致式,去隐喻化

[中图分类号]H059

doi[编码] 10.3969/j.issn.1674-8921.2015.03.004

作者简介:刘慧丹,上海交通大学外国语学院在读博士。主要研究方向为语料库翻译学。电子邮箱:molliepigeon@hotmail.com

1. 引言

情态(modality)是一个跨文化的语法范畴(Palmer 2001:1)。关于情态的研究一直为国内外学者所关注,系统功能语言学派创始人Halliday(1985/1994)认为情态是人际功能的重要组成部分,表示语言使用者对事物认识的不确定性。另外,情态还表示了说话者的视角及其对断言有效性和对建议合理与否的态度(Halliday & Mattiessen 2004:147)。功能语言学认为,一种形式可以表示一种以上的意义,反之一种意义也可以有两种或更多的形式

体现(黄国文1999)。这种语言形式与意义之间的非一一对应关系反映在人际功能语法上就可能出现人际语法隐喻现象。根据Halliday(1985/1994:342),隐喻是意义表达的“变异”,隐喻选择增加了语义特征,不仅发生在词汇层面,更常常出现在语法层面,这样的隐喻体现便构成了“语法隐喻”,包括语气隐喻和情态隐喻。当说话人的态度或看法不是用小句中的情态成分,而是通过独立主句来表达时,这个主句即构成情态隐喻,如“I think Mary will come.”。情态隐喻有多种体现形式,情态功能不仅限于情态助动词,还可以由形容词性谓语、名物化、小句等来体现。英语语言的情态系统多样性决定了其情态表达式的多样性,汉语语言的情态系统亦是如此。朱永生和严世清(2001)及魏在江(2003)认为,汉语中也存在大量包含情态隐喻的语法隐喻。汉语情态隐喻的实现形式也丰富多样,可通过能愿动词、句子结构等实现,如“玛丽明天来这儿是很有可能的”。基于英汉语情态系统的多样性,本文采用语料库方法,在系统功能语法框架下研究莎士比亚戏剧中英语情态隐喻在梁实秋译本、朱生豪译本和方平译本中的汉译情况,比较分析三位译者对英语情态隐喻的汉译策略之异同,并尝试对这些策略的异同做出解释。

本语料库检索系统基于Web的图形化页面,用户端不需要任何安装和配置,通过浏览器即可访问,简单易学易操作。本检索系统还支持通配符的模糊检索和正则表达式检索,大大提高了检索的灵活性和准确性;检索时附带的信息如库容、频次和对齐单位的句数对比信息可有效应用于语言和翻译现象的比较分析。此外,该语料库在结构设计时就注重扩展性,可以建成监控语料库,增强它对翻译和翻译教学的辅助作用,也会增强它对词典编纂的辅助作用。当然,目前该系统还存在不少缺点,如在大量数据的情况下检索速度会变慢、英文的屈折变化导致词语匹配不一致等问题。未来会考虑采用基于词表的词形还原解决屈折变化导致的匹配问题,并继续优化数据库,提高检索速度,提升该语料库对翻译教学与研究以及对翻译实践的支持能力。

参考文献

Lüdeling, Anke & Merja Kytö (eds.). 2008.CorpusLinguistics:AnInternationalHandbook[C]. Berlin/ New York: Walter de Gruyter.

Renouf, A.2007. Corpus development 25 years on: From super-corpus to cyber-corpus [A]. In R. Facchinetti (ed.).CorpusLinguistics25YearsOn[C]. Amsterdam/New York: Rdopi. 27-50.

甘秋云.2013.中文分词算法概述[J].唐山师范学院学报(5):2605-07.

秦洪武、王克非.2013.正则表达式在汉语语料检索中的应用[J].外国语文(6):74-79.

王克非、秦洪武.2012.英汉翻译与汉语原创历时语料库的研制[J].外语教学与研究(6):822-34.

王克非、熊文新.2009.汉英对应语料库翻译句对检索问题[J].中国英语教育(1):

(责任编辑甄凤超)

2. 文献回顾

有别于传统语法研究情态时对助动词范畴的考虑,系统功能语法理论观的情态研究强调情态功能实现形式的多样性,关注隐喻性句子结构。根据信息的传递是否与话语展现时间的自然状态一致、是否与人们的惯常思维和表达方式一致,Halliday(1985/1994:358)区分了一致式的独立小句(如“Mary will come”)和隐喻式。隐喻式由含有情态成分的投射句(如“I think/It’s possible that”)和被投射句命题或提议(如“Mary will come”)构成,如“I think/It’s possible that Mary will come”即为隐喻式。因此,情态隐喻的句子结构比一致式复杂,句子的情态意义由主句表达,如“I think/ I want you to...”等,突显说话者的看法、态度、要求或意愿等。

情态研究不仅为国外的学者所关注,也受诸多汉语界学者的青睐。王寅(2007:448)指出,“语法隐喻与其他隐喻一样,都具有反映和重塑人类经验的重大作用,是人类认识世界的重要认识策略”。汉语同英语一样,拥有丰富的情态隐喻,表征不同的语义和人际功能。从语言形式看,汉语不是屈折语言,没有严格意义上的形态变化,加之其语序的灵活性,不能仅仅根据汉语动词本身的形态给情态分类,因而不易确定汉语的情态隐喻。根据魏在江(2008),英语的形式手段决定了英语情态表达比较清楚明了,而汉语则比较模糊;另外,英语可用被动语态而汉语则往往用主动态来表达情态隐喻。从语言的人际功能看,汉语也有表示说话人主客观情态的成分,也具有丰富的情态隐喻表达。温锁林(2001:178)认为,说话人用言语来表达思想、交流信息时,往往会受到具体的言语环境的影响、受到说话人主观情感的制约支配。这些主观和客观的因素反映在话语中,就是表示说话人感情的口气和成分。

基于英汉语情态隐喻的普遍性及其语言表达形式的多样性,本研究重点关注典型情态隐喻在三个莎剧汉语译文中的传达,比较三位译者在汉译莎剧时理解和转化情态隐喻方面的异同,并尝试对这些异同做出动因分析。

3. 研究设计

3.1语料选取

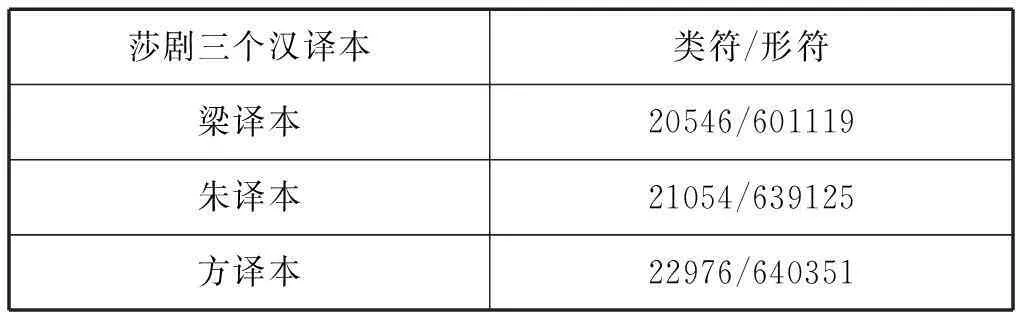

本研究主要基于由23部全英文莎士比亚戏剧(共528,774词)及其三个汉译本(即梁实秋译本、朱生豪译本和方平译本)组成的莎士比亚戏剧英汉平行语料库,使用ParaConc等软件提取研究语料——莎剧中典型情态隐喻及其汉语译文——进行分析。该平行语料库的具体类符/形符值如表1所示:

表1 莎剧英汉平行

3.2研究方法

根据Halliday(1985/1994)关于情态系统的研究,情态隐喻可从以下四个变量进行考察:(1)情态类型(type),包括表示可能性、经常性的情态化和表示义务、意愿的意态化两种类型,它们分别对应语言使用者所交换的命题信息和建议;(2)情态向度:包括明确主观、非明确主观、非明确客观和明确客观,其中只有明确主观和明确客观是隐喻性的,前者只表达概率和义务,而后者不但包含这两层含义,还包括对频率和意愿的表达;(3)情态量值,即高、中、低三级,用以表示情态意义的强弱,如表示概率时,“certain、probable、possible”分别表示高、中、低三种量值;(4)情态的归一度:情态系统是讲话者表达对事物的态度和判断的语义系统,它体现的是肯定和否定两极之间的中间意义(Halliday 1985/1994:356),是实然和或然之间的中间地带。

参考Halliday(1985/1994)研究情态隐喻所采取的四个角度,本研究将莎剧中一些典型情态隐喻按向度不同分为两大范畴,即明确主观和明确客观,都包含不同类型、具有不同情态量值和归一度的情态隐喻。鉴于这两大范畴的一些典型隐喻表达式,本研究利用ParaConc软件搜索“hope、I hope、believe、I believe、doubt、I doubt、would、I would、It is (not) certain (that)、likely、possible、probable、it appears、it seems、wish、I wish、sure、expected、hoped”等关键字或句式结构,通过人工分析语料,剔除不符合情态隐喻定义的表达式,如“This is most likely!”、“When it appears to you where this begins...”、“I thought no less”、“He was expected then/But not approach’d.”等,然后统计莎剧中各典型情态隐喻的频数,得出如下结果:

表2 莎剧中情态隐喻频数统计表

本文的研究对象,即上表所示的隐喻表达被译为汉语情态隐喻时其情态类型角度并未发生变化,即译文情态隐喻仍基本上属于情态化和“我希望/希望、我但愿/但愿”(I hope/I would”这两个意态化情态隐喻表达,因此本文主要从情态隐喻的向度、量值和归一度这三个参数分析上述情态隐喻在莎剧三个汉译本中的汉译情况,旨在回答下述几个问题:(1)莎剧中情态隐喻在其汉译本中如何被传达,是否也被译为相应的汉语情态隐喻?若是,译语情态隐喻在上述所提四个变量方面与原文情态隐喻有何异同?(2)三位译者汉译莎剧中情态隐喻有何特点?这些特点有何异同?(3)三位译者汉译莎剧中情态隐喻是否存在一定的规律?若有,是什么样的规律?其背后的动因又是什么?

4. 研究结果与讨论

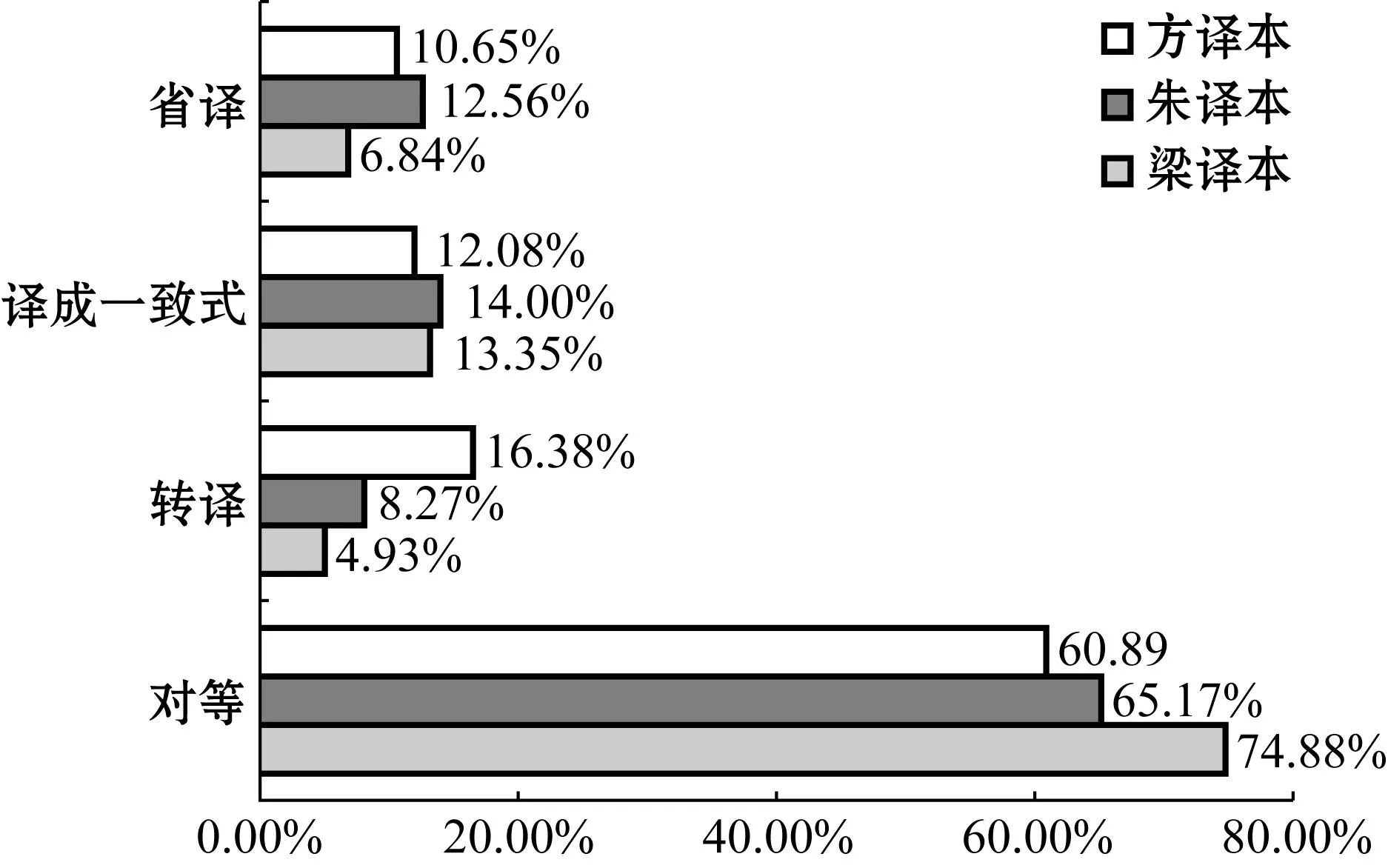

为回答上文的研究问题,本文首先考察原文情态隐喻汉译的总体情况,发现主要有以下4种汉译处理方式:(1)被译为情态隐喻,且译文情态隐喻在所考察的四个变量方面与原文的对等或基本相似,本文称这类翻译策略为对等翻译;(2)被译为情态隐喻,但译文情态隐喻表达与原文情态表达在向度、归一度、意义等方面不一致,如梁实秋将“I doubt they will be too hard for us”(选自HenryⅣ,part1,Line 139)译为“我恐怕斗不过他们”,本文称这类翻译策略为转译;(3)被译成一致式,不具隐喻意义;(4)省译。据此,我们对三位译者采取的汉译策略作了统计,具体结果如图1所示。

总体而言,在翻译莎剧中的情态隐喻时,三位译者都基本用汉语情态隐喻传达原文情态隐喻,即多采用对等翻译,在很大程度上再现了原文情态隐喻所表达的情态和语义,尤其是梁译本,朱译本次之,方译本最末。就三位译者将原文情态隐喻译成一致式而言,各译本都呈现出一定的去隐喻化倾向(三个译本将其译为一致式的比例分别为14.00%、13.15%和12.08%)。另外,比较三位译者对转译策略的运用可以发现,方平最倾向于用不同类型的汉语情态隐喻传达原文情态隐喻,朱译本次之,梁译本最不显著。为进一步考察三位译者对原文情态隐喻的传达,尤其是对转译策略的运用有何不同,我们将从向度、情态量值和归一度这三个参数分析情态隐喻在三个莎剧译本中的汉译情况。

图1 莎剧中情态隐喻汉译总体情况统计图

4.1从三个参数考察莎剧中情态隐喻的汉译

(一) 向度

情态意义的体现是由情态的向度系统决定的(Halliday 1994:357)。向度有主客观之别。在明确主观的情态隐喻中,隐喻性小句都表征某一心理过程,如“I guess he will win the race”表示概率,而“I want him to win the race”则表达一种要求或意愿。在明确客观的情态隐喻中,隐喻性小句则多用于表达说话者的客观判断、见解或猜测,如“It’s possible/certain that Mary will come”。

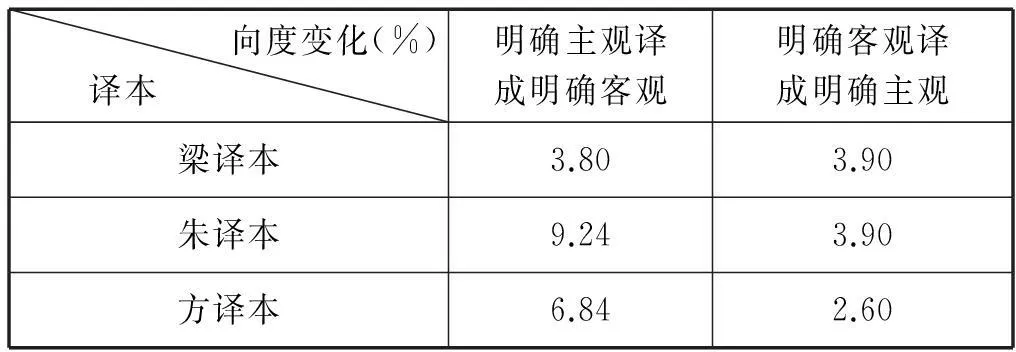

分析语料发现,原文情态隐喻被译为汉语情态隐喻时,大部分译文再现了原文情态隐喻的向度,即英语原文情态隐喻表达客观态度时,汉语译文也表达客观态度,原文情态隐喻表征客观态度时汉语译文情态隐喻也是如此。当然,其中也不乏译文情态隐喻的向度与原文情态隐喻的向度不一致的情况,具体如下表所示。

表3 莎剧中情态隐喻在原文

该表说明,在情态隐喻向度变化方面,即主客观相互转变方面梁译本没有显著差异,但朱译本和梁译本在这一点上均有显著差异,尤其是将原文主观情态隐喻译为客观情态隐喻的百分比显著高于将原文客观情态隐喻译为主观情态隐喻,前者将近是后者的3倍。相比而言,梁实秋更忠实于原文情态意义的主客观取向,而朱生豪和方平更趋于“中立”,将原文的主观情态客观化。

(二) 情态量值

情态量值表征情态意义的强弱。一般而言,话语的情态价值越低,情态意义也越弱、越委婉。根据下表统计结果,总体来说,莎剧中情态隐喻及其相应的汉语情态隐喻在情态量值上差别不大,即英语高情态量值时汉语情态也高值,英语低情态量值时汉语情态也低值。但是,就译文情态隐喻量值较之原文情态隐喻量值升高和降低的情况比较而言,在三个汉译本中译文情态隐喻量值较之原文变低的趋势均显著于其变高的趋势,尤其是梁译本,译文情态量值变低的例子将近是译文情态量值升高例子的5倍之多(见表4)。

表4 莎剧中情态隐喻在原文

根据上表,在三个汉译本中,译文的情态量值较之原文变低的趋势比其变高的趋势明显,表明译语情态隐喻的情态意义弱于原语文本的情态意义,即汉语译文趋向弱化或隐去发话者的态度和情绪。

(三) 归一度

情态系统其中一个功能就是表达说话者对事物的态度和判断,使话语避免绝对的肯定和否定。这一功能由归一度来表征,使话语的意义介于肯定与否定两极之间。本文统计原文情态隐喻及其译文对肯定/否定意义的表征情况发现,译文情态隐喻的归一度与原文情态隐喻的归一度基本一致,即英语肯定式情态时汉语也是肯定式,反之亦然。当然,三个汉译本中也存在一些个例,其归一度与原文的归一度截然相反。分析语料发现,译文情态隐喻与原文情态隐喻的归一度不一致的情况主要体现在明确主观范畴的情态隐喻的汉译,如“I doubt (not)”、“I believe (not)”等的情态隐喻表达。鉴于“I doubt (not)”类表达式的汉译在归一度变化上的数据显著性,本文主要统计这类情态隐喻汉译时的归一度变化,具体结果如表5所示。

表5 莎剧中“I doubt (not)”类情态隐喻

由上表可知,三位译者翻译“I doubt(not)”类情态隐喻时,都更倾向于将原文否定式译为肯定式,如将“I doubt not that...”译为“我相信……”,而非“我不怀疑……”。这样的汉译处理突出了译者对原文的判断和译者的主观立场。

4.2三位译者汉译莎剧中情态隐喻的异同及动因分析

4.2.1情态隐喻的汉译情况比较

根据上文各图表分析,本研究发现:三位译者翻译莎剧中典型情态隐喻时的共同点较明显,即都普遍地将原文情态隐喻译成意义与原文对应或类似的汉语情态隐喻,使译文所表达的情态与原文的情态实现功能上的对等。换言之,三个汉译本的译文情态隐喻的句式表达和情态量值与原文情态隐喻的对等趋势十分明显。

为更具体、全面地考察三个译本在翻译莎剧中情态隐喻方面可能存在的差异,本文从主观类和客观类情态隐喻的汉译对三个汉译本进行了比较(具体变量及结果如下表所示),发现在对于不同范畴情态隐喻的汉译,三个汉译本中情态隐喻在上述几个参数方面呈现出较大差异。

首先,就三位译者采取的汉译策略而言,虽然他们在很大程度上都对等地翻译了原文情态隐喻,但也表征出一定的去隐喻化趋势,即译为一致式。虽然三个译本相比,译者将原文译为一致式的趋势没有显著差异(参见图1),但三位译者将客观类情态隐喻译为汉语一致式的趋势比他们将主观类情态隐喻译为汉语一致式均更显著(参见表6)。另外,三位译者针对不同的情态隐喻采用不同的汉译策略,包括省译和转译,而且在这两种汉译策略的使用上存在较大差异。

根据图1和表6,三位译者汉译客观类情态隐喻时采用转译策略的倾向均显著于他们翻译主观类情态隐喻时对转译策略的运用,而且这种趋向最显著的是方译本,朱译本次之,梁译本最末。而在对省译策略的采用方面,朱译本最显著。梁实秋翻译主观类和客观类情态隐喻时对省译策略的运用并未呈现出显著差异,但朱生豪和方平翻译客观类情态隐喻时运用省译策略的趋势显著于他们翻译主观类情态隐喻时对省译策略的运用。

其次,原文主观情态隐喻和客观情态隐喻在三个汉译本中的向度变化和情态量值变化均存在显著差异。就原文与译文情态隐喻的向度变化而言,梁实秋将主观情态隐喻译为客观情态隐喻的趋势和将客观情态隐喻译为主观情态隐喻的趋势基本一致。但是朱生豪和方平将主观情态隐喻译为客观情态隐喻的趋势比其将客观情态隐喻译为主观情态隐喻的趋势均更显著,前者均是后者的3倍左右(见表6)。

表6 莎剧中情态隐喻在三个汉译本中汉译情况统计

就原文与译文情态隐喻的量值比较而言,在三个汉译本中,译文情态量值降低的趋势比其升高趋势要显著(见表4),表明三个汉译本在莎剧情态隐喻汉译上表征出一定的弱化倾向。具体而言,对于主观类情态隐喻,三个译本的译文情态量值较之原文升高的趋势比其降低趋势均更显著;对于客观类情态隐喻,三个译本中译文情态量值较之原文升高和降低趋势则均无显著差异。

4.2.2动因分析

根据上文的分析,总体而言三位译者都倾向于用与原文情态隐喻在意义或表达上一致或类似的汉语情态隐喻翻译莎剧的情态隐喻,即对等翻译,这是由英汉情态系统在情态意义表达上的共性所决定的。隐喻是人类认知的一种体现,是一种普遍现象。因此,在三个汉译本中,原文情态隐喻被译为汉语情态隐喻的比例都很高。另外,如Turner所指出的,隐喻总是在文化知识框架上进行,是一种普遍现象,但因其所依赖的文化框架不同,隐喻方式也有所不同(转引自Underhill 2002:708)。体现在翻译中即三个汉译本较之原文在情态隐喻的应用上存在不同程度的差异。

首先,莎剧中被译为汉语一致式的主要是客观类情态隐喻,尤其是“it’s certain/sure”等情态表达。由于汉语没有英语“it”这样的形式主语,翻译这类客观情态隐喻时,三位译者,尤其是梁实秋和朱生豪,都倾向于根据原文上下文语境用更符合汉语表达的方式传达原文情态隐喻所表征的语义,如下例:

例(1) Therefore ‘tis certain he was not ambitious. (选自JuliusCaesar,Line 1596)

梁译本:所以他的确不是野心勃勃。

朱译本:所以他的确一点没有野心。

方译本:所以很明显,他真的没有一点儿野心。

上例中,三位译者均将原文译为汉语一致式,很好地传达了原文语义,但均未传达出原文的情态意义,即说话者看似明确实则仍不确定的判断。

其次,三位译者根据不同语境采用不同的汉译策略。三位译者对省译策略的采用主要体现在“It seems/appears”、“it’s certain”等客观情态隐喻的汉译上。对于这些客观情态表达,译者或是直接省译,或是根据原文体现的具体情态意义和语气译为相应的汉语表达,突显译者的主观态度。如朱生豪将具有讽刺意味的原文“It seems he hath great care to please his wife”(选自TheComedyofError,Line 343)译为汉语感叹句“他真是一个体贴妻子的好丈夫!”,讽刺了原文男主人公虚伪、谄媚之相,体现了译者对男主人公的负面道德评价。

另外,汉语情态表达形式丰富多样,可由汉语情态动词表达,如“会/能、必须/应该、愿意/情愿”,也可通过情态隐喻表达式传达,如“我想他会赢”、“恐怕我完成不了”、“他会这么做也不是没可能”,尤其是在口语中,形式更趋于多变。汉译莎剧中一些情态隐喻时,三位译者采取转译策略了反映出不同译者对说话者的个性特点和事件的态度。相比而言,方平翻译情态隐喻时更加口语化,如将“I would”译为“我倒是巴不得/哪怕”、假设句式(如“要是/若……该多好啊”等)、反问等表达,将“I think he is not in”(选自AsYouLikeIt,Line 1203)转译为十分口语化的表达“可惜他就是不肯往河里跳呀”。另外,朱生豪也不同程度地将原文情态隐喻译为口语化明显的汉语表达,如将“is it possible...?”译为汉语反问句“……难道这是可能的吗?”,将“I would...”译为“……,那就好了”等。因此,相比梁实秋,朱生豪和方平都更显著地采取转译策略。

最后,三位译者在主客观类情态隐喻的汉译方面也有很大差异。理论上,情态隐喻可从主客观角度来探究,但所谓的客观情态原则上是可从必然与不可能两端之间的量上进行限定的,而且不同语言系统对这些量有不同的语法与词汇表征。如上文分析,在翻译主观类和客观类情态隐喻时,三个汉译本中的情态隐喻与原文的情态隐喻在向度、情态量值、归一度等方面均呈现出不同程度的差异,就是英汉语言系统对情态量值的不同语法、词汇表征。应用主观情态隐喻时,说话者明确表示某一观点是自己的意见,使评价的主观性得以突出。应用客观情态隐喻时,说话者旨在使自己的观点客观化,令听话者觉得其话语客观自然。也就是说,即使是明确客观的情态隐喻表达也是说话者的一种主观判断、猜测、评论或期许等,只不过说话者在命题句或提议句前加上体现明确客观的情态成分的投射句以掩饰或降低自己的主观性,如“It’s expected that...”仍是含蓄地表达说话者的一种意愿。也就是说,主观情态是情态范畴中的典型成员,而包括主语取向的非主观情态则是情态范畴中的非典型成员(宋永圭2004)。另外,不同话语使用者在表明同一或类似观点时采用的情态表达也会有主客观上的差异。体现在翻译上,不仅不同译者在处理同一主/客观情态隐喻会有不同的译文,而且同一译者在汉译不同主/客观情态隐喻时也会呈现出一定的差异。

莎剧中的主观情态隐喻表达,如“I hope/would”、“I believe”,在梁译本中主要被译为与之对应的主观情态隐喻,即“我希望/但愿”、“我相信/认为”,而朱生豪和方平则将其译为“我希望/但愿”、“我相信/认为”的主观情态隐喻表达和“希望/但愿”、“相信”等表达,隐去明显的主观主语“I/我”。这也是为什么梁译本在上述所提两个翻译趋势上并无显著差异的主要原因。根据彭宣维(2001)综合对比英汉语篇时所指出的,汉语中表示被动语用特征的词汇多于英语的一个原因可能是汉文化中说者倾向于凡事少作直接评论,多留余地。典型地,“但愿/(可以)相信”等具有被动语用特征的汉语表达相对原文的“I would/believe”更趋向客观化。这也是为什么朱译本和方译本中原文主观情态隐喻被译为客观情态隐喻的频数远大于客观情态隐喻被译为主观情态隐喻的频数的一个重要原因。

5. 结语

本文用语料库方法研究莎士比亚戏剧中一些典型的情态隐喻在梁实秋、朱生豪、方平三个汉译中的汉译情况,在系统功能语言学框架下探讨这些情态隐喻的情态意义及其汉译,比较分析原文情态隐喻在汉译本中的传达。总体而言,三个汉译本都在很大程度上再现了原文情态隐喻,尤其是梁译本,朱译本次之,方译本最末,实现了译文与原文情态上的功能对等。但三位译者在转译、省译和将原文译成汉语非情态隐喻,即一致式等策略的运用上存在不同程度的差异。这些差异既有英汉语言情态系统和情态表达形式不同的客观原因,又有译者个人翻译风格、主观评判等主观原因。另外,就主观情态隐喻和客观情态隐喻的翻译比较而言,它们在三个汉译本中的译文呈现出显著差异:在向度变化方面,较之梁实秋,朱生豪和方平都更倾向于将原文的主观情态隐喻译为客观情态隐喻;在情态量值变化方面,三个译本中译文情态量值较之原文情态量值降低的趋势均比其升高趋势显著,尤其是主观情态隐喻量值在译文中降低的趋势比其升高的趋势更显著,在一定程度上反应了三位译者翻译莎剧中情态隐喻时表征出一定的弱化倾向,使得译文情态隐喻表达的情态量值不会过高会过低。

参考文献

Halliday, M. A. K. 1985/1994.AnIntroductiontoFunctionalGrammar[M]. London: Edward Arnold.

Halliday, M. A. K. & M. L. M. Mattiessen. 2004.AnIntroductiontoFunctionalGrammar(3rded.) [M]. London: Edward Arnold.

Palmer, F. R. 2001.MoodandModality(2nded.) [M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Ravelli, L. J. 1988. Grammatical metaphor: An initial analysis [A]. In Erich H. Sterneretal. (eds.).Pragmatics,DiscourseandText[C]. Norwood: Ablex. 133-47.

Underhill, J. W. 2002. Meaning, language and mind: Interview with Mark Turner [J].Style36(4): 700-17.

黄国文.1999.英语语言问题研究[M].广州:中山大学出版社.

刘祖勤.2013.“去隐喻化”抑或“隐喻化”:一致式与隐喻式的动态交互模型[J].北京科技大学学报(6):8-12.

彭利贞.2005.现代汉语情态研究[D].上海:复旦大学.

彭宣维.2001.英汉语篇综合对比[M].上海:上海外语教育出版社.

宋永圭.2004.现代汉语情态动词“能”的否定研究[D].上海:复旦大学.

王寅.2007.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社.

魏在江.2008.基于功能的英汉语情态隐喻对比研究[J].现代外语(3):263-72.

温锁林.2001.现代汉语语用平面研究[M].北京:北京图书馆出版社.

张德禄、董娟.2014.语法隐喻理论发展模式研究[J].外语教学与研究(1):32-13.

张立新、张权.2007.论语言行为情态——情态及情态隐喻的认知语用分析[J].广东外语外贸大学学报(2):54-57,69.

朱永生、严世清.2000.语法隐喻理论的理据和贡献[J].外语教学与研究(2):95-102.

朱永生、严世清.2001.系统功能语言学多维思考[M].上海:上海外语教育出版社.

(责任编辑玄琰)