赋权与消权:社区口译中的权力关系与权力角色研究

2015-12-24郑凌茜

郑凌茜

(1.闽江学院外语系,福州 350108;2.四川大学外国语学院,成都 610064)

社区口译指公共部门或公共机构领域内(包括医疗机构、法庭、警察局、学校,以及其他社会服务机构等)进行的口译活动,形式以交替传译为主,也包括手语翻译。与其他场合的口译活动相比,社区口译是面对面的对话活动,互动性更强,译员的作用也更加突出;社区口译通常发生在一定的机构内,机构因素使得对话双方权力悬殊明显,代表机构的一方(如医生、警察、法官等)通常处于强势,而另一方(如病人、嫌犯、被告等)在权力和地位上常处于弱势,译员则作为第三方处于交际双方权力冲突、交汇的位置。因此,权力是社区口译研究的焦点之一。国内外社区口译权力研究主要涉及两个方面:对社区口译活动中权力关系及权力制约的解读[1-4];译员在权力冲突中扮演的积极的协调者角色[5-9]。但是,目前的研究主要谈权力是什么,未谈权力相互作用的关系;对译员作为一个权力角色的研究略显单一,译员积极的赋权角色得到了较为充分的讨论,但译员的消权角色,以及交际双方讲话人的赋权或消权角色尚未得到理论层面的重视,留下了进一步阐释的空间。本文结合Bourdieu的社会实践理论和Foucault的权力观,辅以真实口译语料分析社区口译中权力的双向流动关系,以对社区口译中讲话人和译员的权力角色作更全面地描述。

一、理论基础

Bourdieu的社会实践理论认为:社会是由许多场域(field)构成的,场域是“具有特殊机构和自身运作法则的行动空间”[10]87,如政治场、法律场、教育场等。在各个场域内,每个行动者(agent)都握有一定的资本(capital),如语言资本、经济资本、社会资本等,凭借资本来争夺权力。在一定社会经验的影响下,行动者又会形成各自的惯习(habitus),并在惯习的指导下进行实践。然而,场域内交际三方的权力分配并不是一成不变,而是动态的,这一点Bourdieu的理论并没有论及,而Foucault的权力观则提供了有力的补充。Foucault反对权力的中心化,认为权力是一个处于流动中的相互交错的复杂网络[11]29。在权力关系网中,每一个个体都只是网络上的一个节点,“既屈从于权力又能运用权力”[11]29。换句话说,每一个个体都是权力角色,既是权力的实施者,也同时是被权力支配的对象。

Bourdieu理论的关键词场域、行动者、资本和惯习构成了社区口译权力关系的要素。社区口译发生的医院、警局、法庭、学校等机构,都是高度自治的场域,参与交际的三方带着各自的资本和惯习,是场域内主要的行动者。虽然一般而言,代表机构的一方处于强势地位,有着更大的权力,而另一方处于弱势,但实际上这样的权力关系是在不断地流动中的。比如,医生能提供病人所需的专业知识;病人能为医生想知道的问题提供回答;译员掌握交际双方所需的双语知识、口译能力等。也就是说,只要行动者掌握了某种他者需要的资本,就成为了权力角色,能够对他者实施权力。

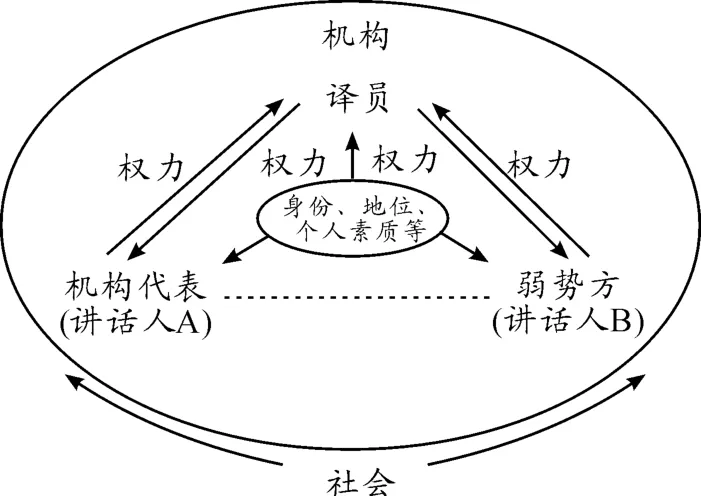

基于以上讨论,我们用一个社区口译权力关系图示来直观地描述社区口译中的权力,见图1。

图1 社区口译权力关系

社区口译是一个典型的三方交际。三方交际一般用三角模型来描写,并将口译员置于顶点的位置,突出译员的角色[12]88。社区口译权力关系的主要参与者是交际的三方:机构代表(讲话人A)、弱势方(讲话人B)和译员,这三方也是Bourdieu所说的行动者,处于中心位置。图中的大圈表示社区口译发生的机构场域,机构对权力关系的影响是决定性的,机构场域之外是更大的社会。中间的圆圈表示行动者拥有的资本及相应的惯习,如身份、地位、个人素质等,这些资本和惯习构成了权力关系的影响因素。例如,雇主身份有助于拉拢译员,增强权力。谁付钱对译员有很大影响,“译员与讲话人的亲近程度,如与讲话人一起来到口译现场,起着决定性的作用”[13]270。又如,在医院场域,无经验的讲话人常常不理解译员的作用,认为会说双语的亲戚朋友即可充当翻译,不认可译员的权力。而未得到机构长期雇佣且专业能力未被机构承认的译员将在权力关系中处于较低地位[14]。交际三方以双箭头相连,权力从双方讲话人流向译员,也从译员分别流向双方讲话人(由于双方讲话人无法直接交流,要借助译员这个中介,因此权力流动主要在讲话人和译员之间进行),表示在机构体制性权力(机构代表权力)占主导的权力关系中,其他行动者(弱势方和译员)仍然可以凭借自身负载的资本,成为权力角色,参与权力争夺。强势的机构代表可以是实施权力的角色,也可以是被权力支配的对象,弱势方和译员方亦然。

据此,我们可以初步总结出社区口译权力关系的几个特点:社区口译权力关系是一个发生在机构场域内的网状结构,受到机构、身份、地位、个人素质等因素的影响;交际三方均为权力角色,互为权力的主体和受体,互相实施权力和被权力支配,权力运作的方式为双向流动。其中,本文尤其关注权力如何双向流动,以及在这个过程中各方权力角色的作用和相互关系。

二、赋权与消权:权力关系与权力角色

在社区口译中,行动者相互“实施权力”和“被权力支配”的复杂关系,可以具体体现为相互的赋权和消权。赋权(empowerment)概念最早由Barbara Solomon 于 1976 年提出[15]5,主要运用于社会工作领域。任文将其引入口译研究,认为赋权是作为赋权主体的译员,使赋权受体,即交际一方(主要是弱势方)“能够内在地感知到自己的话语权并具有采取行动的权力”[7]218。本文的“赋权”不限于从译员指向交际一方,而指广义上的从握有权力一方指向权力弱势一方的权力赋予行为。消权(disempowerment)则与赋权相反,指从握有权力一方指向权力弱势一方的权力去除行为。双方讲话人和译员都有可能在某些情况下成为权力实施的主体或受体。正是在社区口译交际三方互相赋权和消权的制衡中,权力关系才得到暂时的平衡,对话成为可能。

下文以真实社区口译语料为例,就讲话人对译员赋权和消权,以及译员对讲话人赋权和消权四个方面,具体分析权力的双向流动及权力角色之间的关系。

(一)讲话人对译员赋权

在口译活动中,对话双方是信息的发出者,享有作为交流主体的话语权,但双方操不同的语言,无法直接进行信息传递,只能通过译员进行信息的中转,这实际上是讲话人将话语权赋予了译员,允许其对信息进行语言转换,并传递出去。例一中说德语的医生(D)向说波斯尼亚语的病人提问,却将听话人设定为了译员(I)(中文翻译为笔者所加)。

例1①来源:Pöchhacker,F,Kadric M.The Hospital Cleaner as Healthcare Interpreter[J].The Translator,1999,5(2):166.:

1 D:Fragen Sie ihn,ob das angenehm war oder unangenehm.

Ask him whether that was pleasant or unpleasant.问问他这样舒不舒服。

2 I:Pita teta,je l’ti bilo prijatno il ti nije bilo prijatno…

The lady asks if it was pleasant or not pleasant…这位女士问这样是舒服还是不舒服……

该例中医生的提问并不直接指向病人,而很明显是让译员转述自己的问题,或者说,让译员帮助自己询问病人的感受,这时译员获得了代言的权力。又如,法庭上,法官一般不接受熟悉双语的律师对译员翻译提出的质疑,一方面因为法官在机构内形成的惯习指导其维护机构的权威,另一方面因为法庭通常认为译员能够提供客观的翻译[1]264。这从另一个侧面显示了讲话人对译员被赋予权力的认可和维护。

(二)讲话人对译员消权

讲话人掌握着作为信息发布者的资本,在对译员赋权之后,仍然能对译员的行为进行监督。作为机构代表的讲话人,权力更大,如果发现译员没有很好地履行被赋予的权力,甚至可以收回权力,直接对译员消权。例二是一段访谈中法官回答部分的节选,采访者提出的问题是如果法官察觉到译员的文化背景可能影响口译的客观性,会如何处理(中文翻译为笔者所加)。

例2②来源:Inghilleri,M.Macro Social Theory,Linguistic Ethnography and Interpreting Research[C]//Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken,University College Antwerp.LINGUISTICA ANTVERPIENSIA.New Series 5/2006:66.:

A:Yes,well,I’m conscious of that,and I think in those circumsatances it’s important to keep the quuestions straightforward and simple,but it’s very easy when you’re speaking English to,or any language I guess,to make a very convoluted question.And if you’ve got to the point where I felt that it was affecting,although your question is how would I know it was affecting,then I would just stop and adjourn and given them another interpreter.But I have,in the appeals system we have written statements,we have what they’ve said in the past,so provided nothing,if something totally different came out,and I thought the interpeter was misinterpreting,I would stop immediately.

A:是的,我意识到这一点了。我认为在这些情况下很重要的一点是提问直接而简单。但当你说英语时,或者我想说其他语言的时候也一样,很容易将问题表述得非常复杂。如果我感觉它是有影响的,虽然你的问题是我怎么知道它是有影响的,我会休庭,另派译员。但是在审理过程中我们是有书面文件的,我们有之前审理对话的记录,所以在没有这些的情况下,如果译员的翻译出现了完全不同的东西,而我认为译员是在误译的话,我会立即中止口译。

在这个例子中,法官的回答显示,如果他认为口译的主观程度对判决有所影响,他会有意识地调整自己的语言,尽量使之没有歧义;如有必要,会借用之前的文字记录;如果这些都不奏效,他甚至会中止口译。

弱势方在机构场域的作用下拥有的权力相对较小,很难直接对译员消权,但作为讲话人,他们同样握有作为话语发出者的资本,可以对译员的行为实施一定程度上的监督。如Edwards提到,译员将一位证人提供的日期写在纸上并向法官进行翻译后,证人发现译员将日期写错了,于是立即要求译员更正,这时译员立即承认了错误并更正[16]69。这可以视为讲话人成功地在赋权之后对译员的执行情况进行干预的例子。在某些情况下,弱势方甚至可能间接对译员消权,如在下面的例子中,懂英语的申请人(AS)跳过译员(I),直接与移民官(IO)对话。

例3①来源:任文,伊安·梅森.对话口译中的权力——口译社会学解读[J].四川大学学报,2011(6):67.:

1 IO:Did you see a British immigration officer?你见过英国移民官了吗?

2 AS:(in English)Yeah.(用英语)是的。

3 IO:What document did you give that immigration officer?你向移民官提交了什么文件?

4 AS:My university card.我的大学学生卡。

5 IO:And did you have any problems?你遇到什么问题了吗?

6 AS:[shakes head](摇头)

7 I:(in Arabic)There were problems?(用阿拉伯语)遇到问题了吗?

8 AS:[shakes head](摇头)

该例中,申请人握有语言资本,能用英语进行交流,面对移民官的提问,他直接用英语回答,获得了答案的移民官又继续提问,双方讲话人的对话持续了6个话轮。在此期间,译员的话语权被完全剥夺。

必须承认,在机构场域下,代表机构的一方拥有巨大的权力,但弱势方讲话人作为权力网上的一个节点,也拥有在某种程度上实施权力的资本。然而,话语权传递到译员手中之后,权力的方向发生了变化。这时译员也能成为实施权力的主体,对整个权力网络产生影响。如上文提及的更改日期的例子,译员是清晰地说明自己的错误,还是使用易于误解证人更改证词的模糊语言,影响到法官对证人的印象;又如例三中译员主动加入谈话,用阿拉伯语将移民官的问题再问一遍,得到了申请人的回应,将对话重新拉回三方交际的网络中。

(三)译员对讲话人赋权

在社区口译中,译员是一个调控者,一个权力角色[2,6,8]。译员带着来自双语文化实践场域的资本和惯习,在社区口译中处于各方权力冲突的中心。如果说讲话双方对译员实施权力,是为了实现自身的利益,那么译员对讲话人实施权力,则是译员立场偏向的一种表现。在机构场域中,机构因素的制约和影响覆盖所有行动者,译员也不例外。除了在机构内活动必须要符合机构惯习这个原因之外,另外一个可能的原因是机构常常是译员的雇主。巴哈蒂尔的研究认为,长期受机构雇佣、与机构代表一同工作的译员,几乎毫无例外的与机构代表站在同一立场[13]269。例4的对话中,译员(I)向说德语的警官(O)征求意见是否需要翻译他的话(中文翻译为笔者所加)。

例4②来源:Pöllabauer,S.“Translation Culture”in Interpreted Asylum Hearings[C]//Pym A et al.eds.,Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting.Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins Publising Company,2006:158.:

1 O:Ich glaub ihm sein Alter von siebzehn Jahr-en auch nicht.

Nor do I believe that he is seventeen.我也不相信他只有17岁。

2 I:Soll ich ihm das sagen oder nicht?

Should I tell him this or not?我要把这句话告诉他吗?

3 O:Ja.

Yes.好的。

该例中,警官对申请人的证词提出了质疑,做出了一种个人判断,而译员不确定这句话是否需要进行翻译,于是征求警官的意见。这是把话语权重新赋予警官,让警官来决定是否需要进行信息的传递。但我们也注意到,译员之所以犹豫是否翻译这句话,是因为这句话带有价值判断,可能会影响双方讲话人的情感关系,我们可以理解为是译员在维护警官的面子,当然也不排除译员是害怕伤及申请人的面子。巴哈蒂尔指出,译员通常来自(或在某一段时期生活在)与弱势方相同的社会文化群体,因此译员对弱势方既有认同感又不尽然[13]269。既然译员的行为受到长期社会经验形成的惯习的指导,那么译员是可能表现出对弱势方的偏向,对弱势方赋权的。下面一个例子中,译员(I)在翻译移民官(IO)的问题时,向移民申请人(IMM)多提了一个问题,帮助了申请人更好地呈现自己的情况。

例5①来源:任文,伊安·梅森.对话口译中的权力——口译社会学解读[J].四川大学学报,2011(6):66.:

1 IO:Did you look round for a job in Poland.你之前在波兰找过工作吗?

Did you look for work?You looked for work and there wan’t any?你之前找过工作吗?你找了但是没找到?

3 IMM:Tak.

Yes.是的。

4 I:Yes,he was looking for work but there was no work.是的,他找了但没找到。

移民官的问题是开放性的,希望了解申请人是否找过工作。译员在翻译的基础上增加了一个导向性明显的问题:申请人找过工作但是没有找到,译员的行为收到了良好的效果。任文、伊安·梅森将这一行为解释为是译员赋予了通常处于被动的申请人“表达权”[8]66。

事实上,处于权力冲突和社会文化背景交汇点的译员,不可避免地受到来自双方讲话人权力、惯习的双重影响,但译员只能是一个个体,不可能分出两种人格同时为双方代言,于是,译员的立场可能出现所谓的“钟摆式”[7]257变化,前一个话轮偏向某一方,对其赋权;下一个话轮偏向另一方,向另一方赋权。但可以肯定的是,在同一时刻,译员对其中一方讲话人赋权,就意味着对另一方消权,不可能同时照顾双方。比如在例4中,译员选择了对警官赋予话语权,也就是对申请人消除了知情权,如果警官也认为这句话不妥而选择不翻译,那么申请人就不可能听到这句话了。换句话说,译员通常只可能对讲话的其中一方忠诚,而不可能同时对讲话双方忠诚[6,17]。

(四)译员对讲话人消权

译员可以实施赋权行为,也可能对讲话人消权。例六发生在瑞典的一场避难申请听证会上,参与者包括办案员(说瑞典语,C)、申请人(说俄语,A)、律师(说瑞典语,L)和译员(I)。这段谈话之前,办案员和申请人在讨论申请人唯一的亲人——父亲在什么地方。

例6②来源:Keselman O,Cederborg A and Linell P.“That is not necessary for you to know!”:Negotiation of participation status of unaccompanied children in interpreter-mediated asylum hearings[J].Interpreting,2010,12(1):97.:

1 C:mm…Men det allts?det skulle vara en uppgift för din godeman…att kontakta de frivilliga organisationerna diskutera frågan…jag tror att…

Mm but this could be an assignment for your guaridan to contact the voluntary organisations to discuss this question…I think that…嗯,但这可以是你的看护者的一项任务,联系志愿者组织来讨论这个问题……我想……

2 L:ja,det vore bra.

Yes,that would have been good.是的,如果能这样真好

3 C:mhm… 嗯……

4 L:Jag tror att detär redan såatt godemannen har redan startat den…

I think that this is so already that the guardian has already started this… 我想事情已经是这样了,看护者已经开始这个……

5 C:Mm…Jag vet att du och godemannen har redan pratat om detta men detär nog kanske vettigt att…

I know that you and the guardian have already talked about this but it could be reasonable to…我知道你和看护者已经谈过这件事,但可能也有理由……

6 A:Переводите!

Translate! 翻译!

7 I:Они обсужают свои проблемы.Тебе это не обязательно знать.Она говорит,что связатся опекуну, задание связаться с какойнибудь организацией которая занимается поиском пропавших людей.

They discuss their own problems.That is not necessary for you to know.She says that they will contact,that the guardian will have an assignment to contact some organization that deals with finding missing persons.他们在讨论他们自己的问题。你不需要知道。她说他们会联系,看护者将有一个联系某个组织的任务,这个组织是负责寻找失踪人士的。

这个例子中,办案员和律师用瑞典语在讨论寻求志愿者组织的帮助寻找申请人的父亲,语言不通的申请人被排除在谈话之外,而当申请人抗议他需要知道谈话内容之后,译员只是为他提供了一个谈话的概要。虽然这段谈话不直接以申请人为说话对象,但内容确是与申请人高度相关,而非译员所说的“不需要知道”。显然,在这段对话中,申请人被去除了应有的知情权和话语权,译员没有及时将其他讲话人的谈话内容传递给他,他也就无法作出任何反应。凯赛曼的另一段口译语料显示,译员在对说俄语的申请人提到的“叔叔”“婶婶”是指父系还是母系进行确认时(俄语的这两个单词不区分父系和母系,而瑞典语区分),造成了办案员一方被排除在谈话之外[18]89。凯赛曼指出:在他搜集的语料中,语言不通的一方被译员排除在谈话之外的情况十分普遍,高频度的确认也拖延了对话的进程,而由于语料中很大一部分译员并不是经过认证的译员,他对译员的专业性提出了质疑[18]89。凯赛曼的质疑不无道理,社区口译权力关系的讨论也表明,个人素质,比如专业背景,能形成与之相匹配的惯习,指导行动者的实践,因而也是影响行动者进而影响权力关系的重要因素。这也说明,译员对讲话人实施权力,不但可能产生积极的效果,实现对某一方的立场偏移(表现忠诚),也有可能产生消极的效果,令对话陷入困境。

然而,不论对讲话人赋权还是消权,译员都要承担一定的风险。比如,译员如果对其中一方过度赋权,表现出了明显的倾向性,整个口译活动可能被中止(如例2);而如果对其中一方过度消权,也可能遭到另一方的强烈抗议(如例6)。因此,作为交际第三方的译员,其权力角色是有限制的,其权力也是在一定限度内实施的。

总之,在社区口译参与三方相互赋权和消权的权力行为中,机构代表可以被权力支配,弱势方可以实施权力,译员作为一个权力角色,除了赋权行为之外,也可以实施消权的行为,对整个权力网络产生影响。译员实施权力的结果可以是积极的,也可以是消极的,至于译员如何选择对哪一方实施怎样的权力,受到机构因素和交际双方权力的制约,译员自身的惯习也在一定程度上影响着译员对权力的运用。

三、结语

本研究对译员角色研究有两点启示:一是对译员角色的研究不应忽视对讲话人,尤其是弱势方讲话人角色的研究,从讲话人视角出发来看译员角色,能更好地理解译员角色受制约的一面。二是在现有研究已经解构了译员的隐身性并建构了译员显身的权力角色的基础上,可以开始思考译员显身的辩证性。译员在显身过程中受到的制约,以及译员的消极显身行为,还有待进一步深入研究。当然,本文主要为定性研究,存在一定的局限性。本文对现有研究存在的不足作了一个初步的回答,但这些回答又引发我们更多的思考,比如:三方行动者各自权力的大小和相互关系,是否会因为场域(医疗、法律、警局、教育)的不同而有所变化、如何变化,是否可以通过量化研究,进一步考察译员的显身程度,寻找这些问题的答案,将是我们今后努力的方向。

[1]Inghilleri M.Hatitus,Field and Discourse:Interpreting as a Socially Situated Activity[J].Target,2003,15(2):243-268.

[2]Inghilleri M.Mediating Zones of Uncertainty:Interpreter agency,the interpreting habitus and political asylum adjudication[J].The Translator,2005a,11(1):69-85.

[3]Inghilleri M.The Sociology of Bourdieu and the Construction of the“object”in Translation and Interpreting Studies[J].The Translator,2005b,11(2):125-145.

[4]任文,徐寒.社区口译中的场域、惯习和资本——口译研究的社会学视角[J].中国翻译,2013(5):16-22.

[5]Angelelli C V.Medical Interpreting and Cross-Cultural Communication[M].Cambridge:Cambridge University Press,2004a.

[6]Angelelli C V.Revisiting the Interpreter’s Role[M].Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,2004b.

[7]任文.联络口译过程中译员的主体性意识研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2010.

[8]任文,伊安·梅森.对话口译中的权力——口译社会学解读[J].四川大学学报,2011(6):61-69.

[9]Davitti E.Dialogue Interpreting as Intercultural Mediation:Interpreters’Use of Upgrading Moves in Parent-Teacher Meetings[J].Interpreting,2013,15(2):168-199.

[10]Bourdieu P.In Other Words[M].translated by Matthew Adamson.Stanford:Stanford University Press,1990.

[11]Foucault M.Society Must Be Defended[M].translated by David Macey.New York:St.Martin’s Press.2003.

[12]Pöchhacker F.Introducing Interpreting Studies[M].London and New York:Routledge,2004.

[13]Bahadir Ş.The Task of the Interpreter in the Struggle of the Other for Empowerment[C].Sela-Sheffy R,Shelesinger M,et al.Identity and Status in the Translational Professions.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,2011:263-278.

[14]Montesdesa G R N.Interpreting at an Immigration Detention Cetner in Las Palmas de Gran Canaria[C].Pym A.Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting.Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins Publising Company,2003:163-171.

[15]张银,唐斌尧,宋月萍.社区就业女性的增权问题研究:社会性别视角的分析[J].妇女研究论丛,2006(5):23-28.

[16]Edwards A B.The Practice of Court Interpreting[M].Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,1995.

[17]Pöllabauer S.“Translation Culture”in Interpreted Asylum Hearings[C].Pym A.Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting.Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins Publising Company,2006:151-162.

[18]Keselman O,Cederborg A,Linell P.“That is not necessary for you to know!”:Negotiation of participation status of unaccompanied children in interpreter-mediated asylum hearings[J].Interpreting,2010,12(1):83-104.