论《三国志·武帝纪》裴松之注*

2015-12-24刘治立

刘治立

(陇东学院历史文化学院,甘肃 庆阳 745000)

《三国志》“托始于曹操”[1],《武帝纪》列为全书的第一卷,是《三国志》中非常重要的部分,也是《三国志》中篇幅最大的一篇,完整地记载了前三国时期的风云际会。陈寿撰写《三国志》的时代靠近三国,可资利用的他人成果有限,没有条件获得大量的文献档案。加之魏晋之际的政治气候的影响和史书体例的制约,许多问题无法充分展开叙述。因此,许多历史事实显得不够充实,对一些问题无法做出清晰的阐述,甚至存在舛误,需要以翔实的材料和公允的观点对正文进行补充和纠谬。南朝宋时裴松之克服了文字过简而使许多史实未能采入的缺憾,广集魏晋时期各种著述补注正文,使该篇内容臻于完善。

一、《三国志·武帝纪》裴注所征引书籍

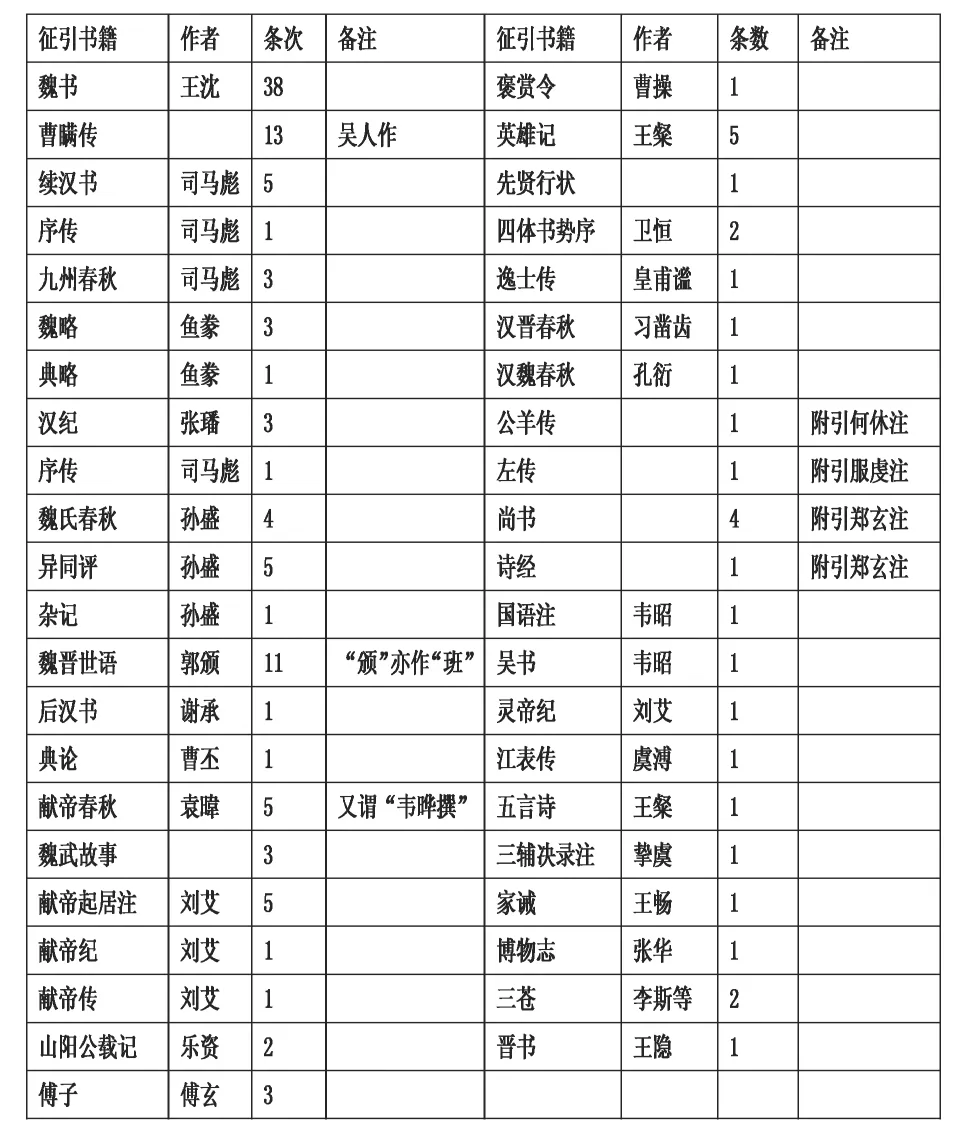

曹操是东汉末年最关键的人物,陈寿的评价是:“太祖运筹演谋,鞭挞宇内,揽申、商之法术,该韩、白之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶,终能总御皇机,克成洪业者,惟其明略最优也。抑可谓非常之人,超世之杰矣。”[2]对于《武帝纪》的注,裴松之花费了很多心血。查《三国志·武帝纪》裴松之注所征引材料,共有141则,这些材料分别出自43种书籍。

?

从统计表中可以看出,《武帝纪》裴注征引材料最多的是王沈《魏书》。据《三国志人名索引》附录《三国志裴注引书索引》,裴注引用《魏书》达190条,而在本卷中就征引了38条,占全书引用总量的五分之一。《魏书》的编纂有一个漫长的过程,魏文帝、明帝时,曾命卫觊、袭草创纪传,累载不成,后又命韦诞、应璩、王沈、阮籍、孙该、傅玄等共同修撰,最终王沈独就其业,“其书多为时讳,殊非实录”[3],但由于其编纂过程与曹魏的历史同步,使用的官方资料丰富,成为裴注中征引材料的首选。特别是对曹操的总体评价上,裴松之引用了《魏书》的论点:

《魏书》曰:太祖自统御海内,芟夷群丑,其行军用师,大较依孙、吴之法,而因事设奇,谲敌制胜,变化如神。自作兵书十万余言,诸将征伐,皆以新书从事。临事又手为节度,从令者克捷,违教者负败。与虏对陈,意思安间,如不欲战,然及至决机乘胜,气势盈溢,故每战必克,军无幸胜。知人善察,难眩以伪,拔于禁、乐进于行陈之间,取张辽、徐晃于亡虏之内,皆佐命立功,列为名将;其余拔出细微,登为牧守者,不可胜数。是以创造大业,文武并施,御军三十余年,手不舍书,昼则讲武策,夜则思经传,登高必赋,及造新诗,被之管弦,皆成乐章。才力绝人,手射飞鸟,躬禽猛兽,尝于南皮一日射雉获六十三头。及造作宫室,缮治器械,无不为之法则,皆尽其意。雅性节俭,不好华丽,后宫衣不锦绣,侍御履不二采,帷帐屏风,坏则补纳,茵蓐取温,无有缘饰。攻城拔邑,得美丽之物,则悉以赐有功,勋劳宜赏,不吝千金,无功望施,分毫不与,四方献御,与群下共之。常以送终之制,袭称之数,繁而无益,俗又过之,故预自制终亡衣服,四箧而已。

这段材料表明,曹操的成功至少可以归因于四个方面:首先,是善于用兵,他吸取孙子、吴起兵学的智慧,指挥作战中“因事设奇,谲敌制胜,变化如神”,还自作兵书三十万言,作为诸将行军作战的指南;其次,是知人善察,“拔于禁、乐进于行陈之间,取张辽、徐晃于亡虏之内”,能够从出身寒微的人群中发现和擢拔俊才,“其余拔出细微,登为牧守者,不可胜数”;第三,是勤奋好学,“御军三十余年,手不舍书,昼则讲武策,夜则思经传,登高必赋,及造新诗,被之管弦,皆成乐章”,同时“才力绝人,手射飞鸟,躬禽猛兽”,这就使他具备了足够的文韬武略,在创建大业中“文武并施”;第四,是节俭清廉,曹操“雅性节俭,不好华丽,后宫衣不锦绣,侍御履不二采,帷帐屏风,坏则补纳,茵蓐取温,无有缘饰”,获得的战利品或得到的珍奇献贡,都毫不吝惜地赏赐给有功之人,因而能赢得人心,取得属下的全力支持。

《武帝纪》裴注征引材料仅次于王沈《魏书》的是《曹瞒传》,共计13条。曹操小字阿瞒,吴人撰写的《曹瞒传》,以其小字为书名,明显带有敌意,其书内容对曹操颇多贬损,多处记载了曹操的种种劣迹,特别是其少年时期的顽劣狡诈、成年后的睚眦必报、严酷苛刻,如“诸将有计画胜出己者,随以法诛之”;袁忠做沛国相时曾欲处罚曹操,当地一个叫桓邵的人对操“亦轻之”,还有陈留人边让发表过不利于曹操的言论,对这些人,曹操得势后皆诛之而后快;某日曹操睡午觉,吩咐姬妾按时唤醒他,姬妾见他酣睡,没有及时唤醒,曹操醒来后竟“棒杀之”。《曹瞒传》对曹操的评价是“酷虐变诈”。侯康认为,“书出敌人之口,故于曹操奸恶,备载无遗。世所传操为夏侯氏子,及破壁手后等事,皆出此书。其中筑沙城以渡渭一事,裴松之颇有疑辞,而终不敢斥为非,盖其书纪事多实也”[4]13。虽然书中有鲜明的倾向性,但其记载无所顾忌,还是保存了许多难得的史料,梁章钜说:“裴注但言《曹瞒传》为吴人所作,不著其名,今书亦不传,明人小说家所演,即据此耳”[4]13。曹操在民间的奸诈形象与本卷所引《曹瞒传》的描绘有很大的关系。

裴注征引《世语》共11条。《世语》又名《魏晋世语》,郭颁著,《隋书·经籍志》:“《魏晋世语》十卷,晋襄阳令郭颁撰”;《世说新语·方正》篇注:“郭颁,西晋人,时世相近,为《魏晋世语》,事多详核,孙盛之徒皆采以著书”[4]13。

在《武帝纪》注中,裴松之征引了孙盛几种著作的材料10条。孙盛字安国,东晋史学家,“笃学不倦,自少至老,手不释卷”[5],著有《魏氏春秋》、《魏阳秋异同》(又名《异同杂语》、《异同评》、《异同记》、《杂记》等)、《晋阳秋》等。裴松之在《武帝纪》注中征引《魏氏春秋》4条,《异同评》5条,《杂记》1条。裴注引用《魏氏春秋》的记载来说明曹操多方面的贡献,为人们了解三国时期的文化提供了不可多得的材料。裴松之还引用孙盛对曹操进攻陶谦时所过多施杀戮行为的谴责:“夫伐罪吊民,古之令轨;罪谦之由,而残其属部,过矣。”特别是注意到孙盛著作中的历史比较法,如《山阳公载记》曰:“公船舰为备所烧,引军从华容道步归,遇泥泞,道不通,天又大风,悉使羸兵负草填之,骑乃得过。羸兵为人马所蹈藉,陷泥中,死者甚众。军既得出,公大喜,诸将问之,公曰:‘刘备,吾俦也。但得计少晚;向使早放火,吾徒无类矣。’备寻亦放火而无所及。”孙盛《异同评》曰:按《吴志》,刘备先破公军,然后权攻合肥,而此记云权先攻合肥,后有赤壁之事。二者不同,吴志为是。”孙盛的这种观点在被引用的同时,也得到裴松之的默认。

司马彪是西晋时期的史学家,著有《续汉书》、《九州春秋》等。《续汉书》记载东汉历史的著作,在诸家后汉史中是较好的一部。《九州春秋》一书,记述东汉末年军阀割据混战的乱世史事。《武帝纪》注中征引《续汉书》5条,《序传》1条,《九州春秋》3条。对于裴注中的司马彪《序传》,赵绍祖、章宗源认为是《续汉书》中的一篇,即仿照班固《汉书》的成例为《续汉书》所作的序传,而赵翼《廿二史札记》卷六《裴松之三国志注》则认为《序传》是与《续汉书》并列的一部著作,王钟翰也认为是独立于《续汉书》外的一部著作,“苟果为《续汉书》中之一篇,依《武纪注》引《续汉书·郡国志》之例,应作《续汉书·序传》也”[6]317。王钟翰观点似更有说服力。

王粲是建安七子之一,著有《英雄记》。《隋书·经籍志》载“《汉末英雄记》八卷,王粲撰,残缺。梁有十卷。”《旧唐书·经籍志》载“《汉末英雄记》十卷,王粲等撰。”《新唐书》大抵同。此处所说的《汉末英雄记》应该就是《英雄记》,沈家本认为,“裴注但称《英雄记》,省文”。[4]31《四库全书总目》认为,“王粲卒于建安中,其时黄星虽兆,王步未更,不应名书以‘汉末’,似后人之所追题。然考粲《从军诗》已称曹操为圣君,则俨以魏为新朝,此名不足怪矣。”姚振宗《后汉艺文志》云:“按《续汉·郡国志》‘会稽郡’注引《英雄交争记》,言初平三年事,似即此书本名为《英雄交争记》,后人省‘交争’字,加‘汉末’字;又其中不尽王粲一人之作,故《旧唐志》题‘王粲等撰’。”[4]31在《武帝纪》注中,还引用了王粲的《五言诗》来记述建安二十年曹操进兵汉中的军事行动,“以美其事”。所引用的实际上只是《从军诗》五首中第一首的前半部分,“裴注但摘取西征事耳”[4]194。

曹操的政治活动主要是在汉献帝时期,袁山松《后汉书》说:“曹氏始于勤王,终至陷天,遂力制群雄,负鼎而趋,然因其利器,假而不反,回山倒海,遂移天日。”[7]曹操挟天子以令诸侯,汉献帝成为傀儡,因此,从记载汉献帝的史书中可以找到很多说明曹操活动的材料。《武帝纪》注引《献帝春秋》5条、《献帝起居注》5条、《献帝纪》1条、《献帝传》1条、《山阳公载记》1条。《献帝春秋》原本十卷,记述东汉献帝时期史事,久佚,今残一卷,晋广陵(扬州)人袁日韋(字思光)撰。《献帝起居注》,侍中刘艾撰,《献帝纪》与《献帝传》实际为一书,亦为刘艾撰。姚振宗认为,“艾即为献作纪,又为作传,是必不然”[8]48。沈家本说:“《献帝传》即《献帝纪》,非二书也。他卷或作《献帝纪》,或一卷之中纪、记错见,记盖纪之讹也。”[4]198山阳公是逊位后的汉献帝的爵位,建安二十五年冬十月乙卯,汉献帝退位,“魏王丕称天子。奉帝为山阳公,邑一万户,位在诸侯王上,奏事不称臣,受诏不拜,以天子车服郊祀天地,宗庙、祖、腊,皆如汉制,都山阳之浊鹿城。四皇子封王者,皆降为列侯。”[9]《山阳公载记》是晋著作郎乐资所撰,《隋书·经籍志》记载,“《山阳公载记》十卷,乐资撰”。出现的时间在晋朝,记事的时间范围在光和初至建安末,约40年,内容涉及军事、政治以及历史人物的逸闻,对流传于其时的历史著作有很强的补充作用,对于解读和还原历史本相有一定的史学价值。[10]《三国志》裴注引用《山阳公载记》20多条,在《武帝纪》注中征引2条。

对于直接关乎曹操的著作,如《魏武故事》,《武帝纪》裴注征引了三条。《魏武故事》已佚,作者不详,姚振宗认为,“《魏武故事》必是黄初后魏之臣子所编录,以为台阁掌故,其后文、明、三少帝五朝,亦必各有故事,则诸书所引《魏武故事》,魏旧事是也”[4]77。裴松之还引用了许多曹操发布的政令告示,如《褒赏令》、《祠令》、《公令》等,有些明确标出引自某人著作,有的则仅提篇名。王钟翰分析认为,“《武纪》注引《魏书》载公令,凡两见。卷二《文帝纪》注引《魏略》载王自手笔令,曰公曰王者,皆武帝也。予又检《武纪》注引《魏书》载《庚申令》及《十月乙亥令》、《魏武故事》载公《十二月乙亥令》,《文纪》注引《魏书》载《庚戌令》、《丙戌令》、《丁亥令》等,如此类者,不可胜记。是则知魏武之令以日名也”[6]325。

《武帝纪》注所引用的材料还有出自曹丕《典论》、韦昭《吴书》和《国语注》、孔衍《汉魏春秋》、傅玄《傅子》、皇甫谧《逸士传》、张华《博物志》、李斯等《三苍》,这些材料从多种角度记录了曹操的政治、军事活动,以及交游、功业和品格,使《武帝纪》的内容更加丰赡饱满,也使得曹操的故事更加翔实丰富。裴松之注引用了《尚书》中《文侯之命》、《盘庚》、《君 》、《洪范》的材料,并且吸纳了郑玄的注文,沈家本认为,“裴注所引《盘庚》、《君 》、《文侯之命》,皆不标《尚书》,省文也”[4]155。《诗经》、《左传》、《公羊传》及典型注疏,也在注文中多次出现。裴松之注意用《三国志》所提供的材料进行互注,以深化《三国志》的历史见解。如《武帝纪》注引《钟繇传》中的相关记述来证明官渡之战期间曹操军队“兵部满万”说法不符合历史事实。

二、《三国志·武帝纪》裴松之注的内容

裴松之对陈寿的成就是十分尊重的,他认为“寿书诠叙可观,事多审正,诚游览之苑囿,近世之嘉史。然失在于略,时有所脱漏”。因而“奉旨寻详,务在周悉,上搜旧闻,旁摭遗逸”,遍采各书异同,对陈寿《三国志》详加补注,以弥补《三国志》的遗缺。在《上三国志注表》中所讲到的补缺、备异、惩妄、论辩等方面的内容在《武帝纪》注中都有所体现。

(一)注释文字

对文字的注释涉及字音、字义、校勘、名物、地理、典故等方面,在裴注中数量相对较少,但还是有一些,在《武帝纪》中则比较集中,如:

“黑山贼于毒、白绕、眭固等”,注释:“眭,申随反。”赵一清说:“此裴注音释,后同”[4]41

“辽东殷馗”注释:馗,古逵字,见《三苍》。

“尚将沮鹄守邯郸”,注释:“沮音菹,河朔间今犹有此姓。”

“自呼沲入氵瓜水”,注释:“氵瓜音孤”。

“又从氵句河口”,注释:“氵句音句”。

“作玄武池以肄舟师”,注释:“肄,以四反。《三苍》曰:“肄,习也。”

注释文字的音义,在全书的注释中所占比例并不大,甚至有很多卷整篇阙如,对诸卷的文字训释“或详或略,或有或无”的现象,但在本篇,却占有一定的数量。《三国志》中多处使用典故,裴松之先将典故的出处及原文标出,同时还将重要的音义注释引入,如“君纠虔天刑,章厥有罪”,注释:“‘纠虔天刑’语出《国语》,韦昭注曰:‘纠,察也。虔,敬也。刑,法也’”;“君劝分务本,穑人昏作”,注释:“《盘庚》曰:‘堕农自安,不昏作劳。’郑玄云:‘昏,勉也。’”

(二)补充正文

裴注的主要目的是集各类史料以增补正文的缺失。

首先,是补益正文事实,对于不详之处,裴松之广聚材料补其缺遗、疏其详略,《四库全书总目》中所概括的“传所有之事详其委曲”、“传所无之事补其阙佚”在《武帝纪》裴注中都有充分的体现。裴松之主要补录了大量的历史事件。

《武帝纪》中对曹魏屯田这一重要历史事件只用“是岁用枣祗、韩浩等议,始兴屯田”寥寥十三个字来叙述。裴松之在注释《武帝纪》中引用王沈《魏书》的记载,补充了一百四十七字,首尾完具地记述曹魏屯田的事实:

《魏书》曰:自遭荒乱,率乏粮谷。诸军并起,无终岁之计,饥则寇略,饱则弃馀,瓦解流离,无敌自破者不可胜数。袁绍之在河北,军人仰食桑椹。袁术在江、淮,取给蒲蠃。民人相食,州里萧条。公曰:“夫定国之术,在于强兵足食,秦人以急农兼天下,孝武以屯田定西域,此先代之良式也。”是岁乃募民屯田许下,得谷百万斛。於是州郡例置田官,所在积谷。征伐四方,无运粮之劳,遂兼灭群贼,克平天下。

屯田制在中国土地制度发展史上具有重要的地位,其具体的起始和发展状况,幸赖这条材料才使后人知其真相。

正文中讲曹操“初讨谭时,民亡椎冰”,“民亡椎冰”的记载过于简略,使人不知所云,裴松之将其来龙去脉在注解里理清:“臣松之以为讨谭时,川渠水冻,使民椎冰以通船,民惮役而亡”。这条注文告诉读者,原来是老百姓为躲避冒着寒冷椎冰的苦役而逃亡。

其次是注释历史人物,一是“传所有之人详其生平”[1]403。如正文中讲到初平元年参与反对董卓的有冀州牧韩馥、豫州刺史孔、河内太守王匡、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信等,对这几个人的郡望、字号、性格、生平事迹却只字未提,裴松之引用王粲《英雄记》、张《汉纪》、谢承《后汉书》一一申述。研究者发现,“为了使历史记载有声有色,而不是千人一面,裴松之还注意对人物形象的描述”[14]207。对袁遗的介绍,动用了《张超集》、王粲《英雄记》、曹丕《典论》等多种材料,“遗字伯业,绍从兄。为长安令。河间张超尝荐遗于太尉石朱俊,称遗‘有冠世之懿,时之量。其忠允亮直,固天所纵;若乃包罗载籍,管综百氏,登高能赋,睹物知名,求之今日,邈焉靡俦。’事在超集。英雄记曰:绍后用遗为扬州刺史,为袁术所败。太祖称‘长大而能勤学者,惟吾与袁伯业耳。’语在文帝《典论》。”建安十六年(211年)十月,曹操“军自长安北征杨秋,围安定。秋降,复其爵位,使留抚其民人。”正文虽然讲到了杨秋,却没有交代其生平及仕宦情况,裴松之注引《魏略》予以补充,“杨秋,黄初中迁讨寇将军,位特进,封临泾侯,以寿终。”二是“传所无之人附以同类”。建安六年夏六月,“以公为丞相”,裴松之征引《献帝起居注》曰:“使太常徐即授印绶。御史大夫不领中丞,置长史一人。”这段引文中的“太常徐”在正文中并未出现,裴松之在引入徐璆的活动后,又以《先贤行状》中的材料注释徐:“字(孟平)〔孟玉〕,广陵人。少履清爽,立朝正色。历任城、汝南、东海三郡,所在化行。被徵当还,为袁术所劫。术僭号,欲授以上公之位,终不为屈。术死后得术玺,致之汉朝,拜卫尉太常;公为丞相,以位让焉。”

(三)订正讹误

裴松之注释《武帝纪》,或征引他书材料以广异闻,或抒发己见“随违矫正”,辨其是非曲直。建安十六年闰八月,曹操西征关中马超,《曹瞒传》记载这次征战说:“时公军每渡渭,辄为超骑所冲突,营不得立,地又多沙,不可筑垒。娄子伯说公曰:‘今天寒,可起沙为城,以水灌之,可一夜而成。’公从之,乃多作缣囊以运水,夜渡兵作城,比明,城立,由是公军尽得渡渭。或疑于时九月,水未应冻。”裴松之指出,“按《魏书》:公军八月至潼关,闰月北渡河,则其年闰八月也,至此容可大寒邪!”《曹瞒传》的作者是吴国人,不了解西北的气候变化,其书注重人物个性的描写,很仔细地记录传主的小动作,但对于这场曹、马构纷的记载似实而虚,书事失实,裴松之指出,这种记述不可与《三国志》正文争审。

(四)互见

互见指遇到“理有互通,书有两用”时,将其著录在两篇或两篇以上的相关类目中,并以“见某某”等字样标明其互见之处。在历史撰述中,由于人事活动的相互关联,许多事实要在多人的传中出现,“同为一事,分在数篇,断续相离,前后屡出,于《高纪》则云语在《项传》,于《项传》则云事具《高纪》”[11]。实际上不能简单地看作是重复屡出,而是互文补足。《三国志》正文中“语在武纪”就出现过七次。裴松之《武帝纪》的注释中也注意采取这种方法,如“济北相鲍信”,注释:“信事见子勋传”;“州刺史刘岱”,注释:“岱,刘繇之兄,事见《吴志》。”

(五)考证

注释史书是用语言来解释语言,务求准确可信,因而考辨工作是不可缺少的。裴松之在《武帝纪》注中,对于一些历史事实做了具体的考辨。正文记载,官渡之战前,“公兵不满万,伤者十二三。”裴松之认为这样的记载不符合实际情况,“臣松之以为魏武初起兵,已有众五千,自后百战百胜,败者十二三而已矣。但一破黄巾,受降卒三十余万,余所吞并,不可悉纪;虽征战损伤,未应如此之少也。夫结营相守,异于摧锋决战。《本纪》云:‘绍众十余万,屯营东西数十里。’魏太祖虽机变无方,略不世出,安有以数千之兵,而得逾时相抗者哉?以理而言,窃谓不然。绍为屯数十里,公能分营与相当,此兵不得甚少,一也。绍若有十倍之众,理应当悉力围守,使出入断绝,而公使徐晃等击其运车,公又自出击淳于琼等,扬旌往还,曾无抵阂,明绍力不能制,是不得甚少,二也。诸书皆云公坑绍众八万,或云七万。夫八万人奔散,非八千人所能缚,而绍之大众皆拱手就戮,何缘力能制之?是不得甚少,三也。将记述者欲以少见奇,非其实录也。按《锺繇传》云:‘公与绍相持,繇为司隶,送马二千余匹以给军。’本纪及《世语》并云公时有骑六百余匹,繇马为安在哉?”裴松之认为曹军人数众寡对于官渡之战的结局影响很大,在《荀传》注中,裴松之又说:“臣松之以为于时徐州未平,兖州又叛,而云十万之众,虽是抑伉之言,要非寡弱之称。益知官渡之役,不得云兵不满万也”。裴松之经过分析,认为官渡之战中曹军的数字应不止万人。

地理考证主要是网罗相关材料或结合实地考察,对本传所涉及的地理概念做出明确的解释或判定。裴松之注意引用文献资料考辨地名,“三郡乌丸攻鲜于辅于犷平”,注释:“《续汉书·郡国志》曰:犷平,县名,属渔阳郡”。

(五)评断是非得失

裴松之在《上三国志注表》中说,“其时事当否及寿之小失,颇以愚意有所论辩”。《四库全书总目》也认为裴注“引诸家之论以辨是非”,“参诸书之说以核讹异”[1]403。不仅讨论正文的得失,对于征引文字的是非也有所论辩,“太祖击破之,遂攻拔襄贲,所过多所残戮”,裴松之征引孙盛的话说:“夫伐罪吊民,古之令轨;罪谦之由,而残其属部,过矣。”

裴松之认为史书语言应该明确地表达思想,他反对生搬艰涩的古代语词,孙盛《魏氏春秋》曰:“刘备,人杰也,将生忧寡人。”“生忧”意思是造成忧患,出自《左传·哀公二十年》吴王夫差“使问赵孟曰:‘句践将生忧寡人,寡人死之不得矣’”。对于生硬地使用古人语言,裴松之提出了批评,“臣松之以为史之记言,既多润色,故前载所述有非实者矣,后之作者又生意改之,于失实也,不亦弥远乎!凡孙盛制书,多用《左氏》以易旧文,如此者非一。嗟乎,后之学者将何取信哉?”

建安二十四年,孙权上书称臣,诸将劝进,裴松之引《曹瞒传》、《魏氏春秋》、《世语》、孙盛《评》记述对此事的不同说法,他认为桓阶比夏侯更有义直之节,《世语》的记载实属虚妄,“《曹瞒传》及《世语》并云桓阶劝王正位,夏侯以为宜先灭蜀,蜀亡则吴服,二方既定,然后遵舜、禹之轨,王从之。及至王薨,追恨前言,发病卒。孙盛《评》曰:夏侯耻为汉官,求受魏印,桓阶方,有义直之节;考其传记,《世语》为妄矣。”

(六)阐发观点

裴松之注《三国志》,在增益材料、存异备疑的同时,还以“松之按”、“松之曰”来直抒己见。这种论辨内容在《武帝纪》注中尤为频繁,所见“松之以为”、“松之按”等形式发表意见在该卷注中有七条。综观这类注释可以看出,裴松之恪守良史笔法,实事求是地记述曹操的功绩,对于肆意诋毁贬损或谀辞虚美的做法提出批评,以公平心讨论曹操。

裴松之以史家的立场批驳各种厚诬,针对各类书中对于曹操的曲解,做出客观公正的论断。东汉王充说:“誉人不增其美,闻者不快其意,毁人不益其恶,闻者不惬于心”,这确是古今撰述中容易出现的失误。在记述曹操的各种史书中也存在着这种倾向,裴松之仔细辨析各种毁誉的失误之处,并表明自己的立场,“臣松之以为曹公知羽不留而心嘉其志,去不遣追以成其义,自非有王霸之度,孰能至於此乎?斯实曹公之休美。”[12]

裴松之以求实的态度纠正了人们对曹操的虚美之辞。裴松之认为虚妄不实的诬辞会损害传主形象,夸大事实的谀辞也同样败坏传主形象。他说:“凡记言之体,当使若出其口,辞胜而违实,固君子所不取,况复不胜而徒长虚妄。”他主张历史评论应当“辨章事理,贵得当时之宜,无为虚唱而终归无用”。在《武帝纪》注中,裴松之对所征引材料的违中之论和溢美之辞提出了批评,并阐发了自己的见解。

裴松之认为,历史撰述必须客观求实,崇饰虚文的专美之言不仅不能增加史文的说服力,反而会使历史人物面目全非,“浮诞之论,不切与实,犹若画魑魅之象,而踬于犬马之形也”[13]。刘知幾说:“苟爱而知其丑,憎而知其善,善恶必书,斯为实录”。裴松之在《武帝纪》注中坚持考而后信,较为全面地分析所征引的各种材料的优劣得失,对表面美化实则神化曹操的曲笔书史行为给予严厉的驳斥和批评,从而在史注中既保留了大量有关曹操事迹的历史记载,又不盲从奇谈怪说,以理性精神为传主定位,真正维护了曹操的形象。

三、《武帝纪》注的不足

裴松之的注释已成为阅读《三国志》时不可不读的内容,在传播中与《三国志》密不可分,“离则两伤,合则双美”[15]256。但还是存在一些不足。

(一)体例不纯、表述不一的情况

体例不严谨,所征引人名、书名的随意性,如韦昭、韦曜混用。

孙盛《异同评》在《武帝纪》中六度征引,却前后名称不同,先后使用《异同杂语》、《杂记》、“孙盛曰”、“孙盛云”、《异同评》、《评》等。引文中出现《献帝纪》和《献帝传》,使人误认为是刘艾的两种著作。

在征引一些著作时,不能忠实于原文的表述,特别是对原文的称呼作了改动,如《魏书》称曹操为太祖可以理解,而出于敌国的《曹瞒传》也称曹操为太祖,就有些不可思议了。卢文说:“太祖之称,非《曹瞒传》本文如此。此传作于吴人,直斥其小字,岂肯称曰太祖?此于下称公、称王,皆裴注随正文为称耳”[4]16。这样看来,一些首尾完具的注释材料实际上已经失去了原貌。

(二)一些见解与事实不符

建安二十年十月,始置名号侯至五大夫,裴松之认为这就是后世虚封的起始点,“臣松之以为今之虚封,盖自此始”。赵一清说:“《困学记闻》云:《汉书·樊哙传》赐爵封号贤成君。颜注云:楚汉之际,权设宠荣,假其位号,或得邑地,或受空爵,则虚封非始于建安也”[4]192。

(三)嗜奇爱博,颇伤芜杂

刘勰批评一些史学家“爱奇,莫顾实理。传闻而欲伟其事,录远而欲详其迹;于是弃同即异,穿凿傍说,旧史所无,我书则传”[16]。这种情况在《武帝纪》注中也有所反映,建安二十五年,曹操“崩于洛阳,年六十六”。裴松之引用怪诞无稽的材料来烘托气氛,“《世语》曰:太祖自汉中至洛阳,起建始殿,伐濯龙祠而树血出。《曹瞒传》曰:王使工苏越徙美梨,掘之,根伤尽出血。越白状,王躬自视而恶之,以为不祥,还遂寝疾。”虽然裴松之意识到《世语》为妄,《曹瞒传》的许多材料属“敌国传闻”,未足凭信,但还是因好奇而吸收进来。柴德赓说:“裴注也不是没有小疵的。松之自称是蜜蜂以兼采为味,意思是多多益善。今观注中亦有毫不相干之事,凭空阑入,不能割爱者……此等事皆荒唐不经……不知裴松之何以采之为注”[17]60后人的批评并非空穴来风。

当然,裴松之在《武帝纪》注中的不足所占比例极小,所谓瑕不掩瑜,其注释成就仍然是第一位的,不能影响其历史价值,不能动摇其作为原作之“功臣”的地位。

[1] 纪昀.四库全书总目·三国志提要(卷45)[M].北京:中华书局,1965.

[2] 陈寿.三国志·武帝纪(卷1)[M].北京:中华书局,1965.

[3] 刘知幾.史通·古今正史[M].上海:上海古籍出版社,1978.

[4] 卢弼.三国志集解[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[5] 房玄龄.晋书·孙盛传(卷82)[M].北京:中华书局,1974.

[6] 王钟翰.清史补考[M].沈阳:辽宁大学出版社,2004.

[8] 姚振宗.后汉艺文志[M].上海:开明书店出版社,1936.

[9] 范晔.后汉书·献帝纪(卷9)[M].北京:中华书局,1965.

[10] 张金地.《三国志》裴注引《山阳公载记》考述[J].河南科技大学学报,2010(4).

[11] 刘知幾.史通·二体[M].上海:上海古籍出版社,1978.

[12] 陈寿.三国志·关张与黄赵传(卷36)[M].北京:中华书局,1965.

[13] 陈寿.三国志·高柔传(卷24)[M].北京:中华书局,1965.

[14] 李晓明.裴松之史学初论——史学理论与史学史第一辑[M].武汉:崇文书局,2002.

[15] 瞿林东.中国史学史纲[M].北京:北京出版社,1999.

[16] 刘勰.文心雕龙·史传[M].北京:中华书局,2012.

[17] 柴德赓.史籍举要[M].北京:北京出版社,2002.