草 暖

2015-12-24黄咏梅

⊙ 文/黄咏梅

草 暖

⊙ 文/黄咏梅

黄咏梅:作家、文学硕士。作品散见于《人民文学》《花城》《钟山》《收获》《十月》等刊。出版有小说集《一本正经》《把梦想喂肥》《隐身登录》《少爷威威》等。

【作品】

草暖今年三十岁了,她给自己未来的十个月定下一个庄严神圣的任务——每一天她都要想两个不同的名字,一个男的,一个女的,当然最前边的那个字是根本不需要考虑的,“王”字是她肚子里的宝贝今生今世的定语,当然也是草暖她今生今世的最前边的一个姓氏。“王陈草暖”,这是草暖在二十七岁结婚后的名字。

王明白对草暖说,其实真的不需要这样,结个婚难道连老爸姓什么都给丢了不成?我姓王,你姓陈,过去姓陈,现在还姓陈,只要你还姓陈就是我姓王的老婆。

草暖说,那还是不一样啊,我是你王家的人了,当然跟你姓啊,你看香港台新闻经常出来的那几个女人,什么陈方安生、叶刘淑仪啊,不都是跟丈夫姓的吗?再说我也没有丢掉我老爸的姓啊,陈字还不是排在王字后边,不是还在那吗?别人一看就能知道我老爸姓陈。

王明白没有吭气,他一个大男人每天应对公司的事情那么多,对这些细枝末节的事情从来不想考究,名字嘛,不就是一个人的标签罢了,又不是什么商品的品牌,非做得那么考究干什么?实际上他公司里的同事见到陈草暖都喊她“王太太”,根本没有人知道她姓陈,名草暖,更加没有人知道她把自己唤作“王陈草暖”。

但草暖还是在自己的朋友里边坚持唤自己为“王陈草暖”。多么麻烦的称呼啊,所以那些朋友无论跟陈草暖真熟还是假熟,都一律自觉地喊她——“草暖”。

自从三月份草暖怀孕以来,对名字的执着简直就到了变态的地步,好像十个月以后生下来的是一个名字,而不是一个男孩或者女孩。

变态!有一次王明白真的就这样说草暖。草暖没有说话,眼睛里充满了怀疑,好像怀疑自己肚子里的孩子跟王明白没有任何一点关系一样。王明白那天在公司里跟董事长产生了一些不愉快,心情比较烦躁,所以顺口就说了草暖这么一句。

草暖当然不会跟王明白争吵的,怀孕前不会,怀孕后当然更不会了。草暖说怀孕了不能够发火,要不然会把孩子气掉的,也不知道她从哪里来的根据,但是这毕竟对草暖是件好事情,更不用说对王明白了。草暖这个人就是这一点比较适合当老婆,整个人就像她整天挂在嘴边的那个口头禅一样——“是但啦”。只要有人征求她任何意见,结果别人总会得到她这句话,刚开始别人以为草暖有教养谦让别人抓主意,久而久之就发现草暖真的是很“是但”。在广州的白话方言里,“是但”就是“随便”的意思。结婚后王明白甚至觉得草暖这样“是但”的优点,比草暖煲的汤做的菜,比草暖长的样子穿的衣服,比草暖瘦瘦的小腿尖尖的乳房等等都要好出很多倍。

可是,王明白却不明白为什么草暖什么都可以“是但”,唯独对姓名这东西却不肯“是但”,对“王陈草暖”以及无限个还没有确定下来的“王××”,她从来没有说过“是但啦”。

从小学读书开始,草暖就有一个绰号——“公园”,因为在广州,草暖等于公园,这是谁都知道的。草暖公园位于广州的越秀区,东风路的末尾,火车站的旁边,是广州流动最多人的一个地方,所以,草暖公园既是一个公园,也是一个公交车站的站牌。草暖不喜欢人家喊她“公园”,公园啊,听起来就像公厕那么糟糕,再往下想草暖就会更加不高兴了。

因为这个名字,草暖问过她的妈妈,她记得很清楚,就那么一次,后来妈妈跟爸爸离婚了以后,她想再问,就找不到妈妈了。那一次草暖放学回家,看到妈妈在家里熨衣服,那种很笨重的铁熨斗,底部经常被草暖用来当镜子照的,那个年龄草暖比较喜欢照镜子,只要能看到自己的脸的发亮的东西,都可以被草暖当作镜子来照,不管是一块放学经过的橱窗还是一小片窝在阳台上的积水。草暖长得很像她的妈妈,越大越像了。草暖的爸爸也是这样说的,包括草暖后来的妈妈也是这样悄悄跟草暖的爸爸说的。也就是说,草暖一天一天地照着镜子长大,奇迹还是没有发生,她太像妈妈了,而妈妈长得太普通了。

当草暖问妈妈为什么要给自己取一个公园的名字的时候,草暖的妈妈稍微愕然地抬起头看着已经高到自己肩头了的草暖,然后放倒了铁熨斗,熨斗的底部正正对着草暖的脸,草暖依旧习惯地朝着熨斗照了照。

草暖记得妈妈是这样回答的——起个名字,是但好听就得了,草暖,几好听啊!

妈妈很“是但”的回答令草暖很失望。说实在的,她多么希望妈妈能给她一个浪漫的解释或者气派的解释,比如说她跟爸爸是在草暖公园认识的,比如说她跟爸爸在草暖公园散步的时候想到给未来的她取这个名字的,比如说草暖公园那个时候是他们单位共同修建的,比如说草暖公园有一棵杧果树是当年他们将核埋进土里然后长成的……

但是草暖是个公园啊,妈妈。草暖不死心,总希望妈妈隐瞒了事情的真相,像她看到的很多言情小说一样有着一段爱恨缠绵的情节。

公园?公园不好吗?春天来了,草最早就暖了。你不记得了?小时候整天缠着爸爸妈妈要带去公园的啊?妈妈继续熨衣服,低着头处理衣服上很难熨到的皱褶。

可是去公园不是去看草啊,公园有游乐场啊。草暖还要继续追问。

那你就当自己是个游乐场好了!妈妈笑着刮了刮草暖的鼻子。草暖的鼻子跟妈妈的一样,塌塌的,刮在上边,跟刮在一张平脸上没有什么区别。

如果草暖是个游乐场,草暖也许就会很快乐了。可是草暖是公园里的草啊,春天来了,草就长了,暖了,春天走了,草就矮了,黄了。一年春天有多长啊?尤其在广州,冬天和春天简直没有任何界限,冬天走了一暖就叫热了,成夏天了。

再说了,妈妈后来也没怎么带草暖到游乐场。在草暖十三岁那年,草暖的妈妈就搬离了草暖的家,她不知道妈妈为什么要离开草暖和爸爸,她从来没有听到过爸爸和妈妈吵架,但是妈妈却忽然消失了。草暖什么感觉也没有,好像妈妈只是离开她一阵,过几天就会回来的。直到不久学校召开“单亲家庭家长会”,老师递给草暖一份油印的通知书,爸爸参加了,回来的时候摸摸草暖的头说,明年,明年我们就不参加这个会了。果然,到了第二年,草暖就有了新妈妈。

长大一点草暖才知道妈妈跑到香港了,跟她一个从小一起长大的表哥一起,说是去发展,谁知道呢?总之,草暖再也没有妈妈的消息。

不知道为什么,草暖总认为是爸爸不要妈妈的,因为爸爸长得比妈妈好看,妈妈能找到爸爸那么好看的人,也算是前生修来的了,妈妈有什么资本挑剔爸爸啊?妈妈也更加没有资本嫁到香港去才对啊。关于这些,草暖和爸爸没有任何交流,因为新的妈妈一来,草暖的妈妈简直更加人间蒸发得彻彻底底了,只是草暖这张脸偶尔会成为某种记忆的禁区。大概因为这张脸的缘故,草暖觉得爸爸不是很希望她结婚后再经常回家。

还好有王明白,他可以顺利地将草暖的人生从春天过渡到夏天以及其他别的季节,反正只要春天过了就好,过了就是说开好了头了,开好了头后就没什么大不了的了。

王明白既是草暖的初恋也是终恋。草暖二十六岁遇上王明白,那时候王明白从学校分配来广州,是一个外来人口,没有户口本,只有一张户口纸,夹在公司一摞厚厚的集体户口里边,轻飘飘、乱糟糟的。

草暖跟邻居一起认识的王明白,本来也没有什么相亲的意思,只是周末单身汉约着一起凑热闹,打发打发,人越多越好,所以邻居就把草暖拉上了。那次是到白鹅潭的酒吧街吃烧烤,大约有十个人,彼此都不是太熟,一个带一个就组成了一帮。邻居向他们介绍陈草暖,照例有人提到了草暖公园,草暖照例笑了笑没做什么解释,后来不知道是谁接着问草暖有没有弟弟,草暖纳闷地摇摇头说没有啊。那人说,如果有的话应该取名陈家祠。于是人群就都有了笑声。草暖也笑了,头一回有人将她跟陈家祠联系起来。陈家祠跟草暖公园相隔远着呢,在中山八路,是过去西关大户陈氏的旧址,里边是老广州的生活模式,已经成为文物被保护起来。

人群挨着珠江边吃起了烧烤,样子都不是特别雅观,但各自都跟各自靠近的聊起了天,边吃边聊,一直到了都看不清脚底是陆地还是珠江了。

草暖混在里边,属于人问一句自己答一句的那种。历来如此,草暖在人群中就是不起眼的,样子不起眼,说话也不起眼。

旁边居然有人很准确地喊她,陈草暖,要不要来瓶可乐?

草暖很惊诧,侧过脸去看那个人,一张陌生的脸,虽然刚才每人都被介绍过了,但是草暖一个也没记住。

这个人居然能记住草暖的姓和名。

草暖回家以后是这么想的,既然这个人能完整地喊出自己的名字,那就是说这个人注意到自己了,注意到自己了也就是说对自己有好印象了。相反,草暖不是太能看清楚这个人的样子,在夜色里只是觉得这个人不算高,有一张稍圆的脸。

所以第二天王明白打电话约她出去吃饭的时候,草暖自然就去了。

后来王明白就有秩序地跟草暖交往起来。

一年以后,草暖跟王明白去登记了。草暖带着登记有草暖的爸爸和新妈妈的户口本跟王明白到民政局登记那天,是夏天,广州的热浪熏得草暖觉得很不真实,好几次草暖回过头看王明白圆圆白白的脸上挂着几粒黄豆大的汗珠,每次快要滚下来的时候,草暖都用自己的白手帕将它们接住了,然后换到另外一面再给自己擦擦。到了民政局,王明白从胸前的口袋里掏出那张薄薄的户口纸摆在桌上,跟草暖那个有封面的户口本一起,草暖翻到有自己名字的那一页,摊开了,看看自己的名字,然后看看王明白的名字,心里才开始一阵高兴——自己嫁给王明白了。

在王明白二十七岁到三十岁之间,不仅身边多了个草暖,而且还多了很多下属,短短三年,王明白像坐直升机一样,一下子蹿到了部门经理的位置。草暖笑嘻嘻地过上了好日子,换了一百多平方米的大房子,最近王明白还买了车。

“旺夫呗,有什么好说的?”草暖美滋滋地对自己的朋友说,她结婚后跟女朋友交往比过去密切了很多,话也自然多了。

实际上,草暖那张一点特色也没有的脸,实在看不出什么“旺夫益子”的端倪来,鼻子不高,天庭不饱满,两颊无肉,下巴不兜,怎么看怎么普通。幸亏草暖不喜欢张扬,要不然妒忌她的人不准会说出什么话来损她。基本上她的朋友在她身上得出的结论是——好人还是有好报的。草暖是个好人,好人的定义在她们看来就是:不刻薄,不显摆,不漂亮,不聪明。所以草暖这个好人过上了幸福的生活。

关于草暖的“旺夫益子”论,王明白虽然嘴上不以为然,但心里还是有一些相信的。客观地说草暖这个老婆还不错,很顾家,不奢求,不多事。可是王明白更多地想到自己一个大学生,这个时候不冒尖,这辈子要冒尖就很难了,看看周围跟他经历类似的年纪也差不多,现在不像那种熬资历的年代了,更多的讲究抓机遇,机遇错过了就回家带孩子好了。这听起来好像比较残忍,但事实如此。

而草暖只是不偏不倚地与王明白的机遇同时出现而已。

关于王明白的机遇论,草暖虽然没有回应很多,但是心里也还是承认的。从这个角度来看,王明白就是草暖的机遇。还有,草暖现在肚子里的“王××”,也是一个机遇。怀上了“王××”,草暖才明白,人要寻找机遇并且逮住机遇,是多么微妙的一件事情啊。

怀孩子是草暖提出来的。

王明白刚买车那一阵特别喜欢带草暖出去,打打牙祭,吹吹山风。有时是为了吃大良的双皮奶开车到顺德,有时是为了泡泡温泉开车到清新,有时甚至为了吃一个牛肉丸开车到潮州……只要离广州半径不超过五小时车程的,王明白都喜欢带草暖出去,草暖坐在王明白的身边,系着安全带安静地听王明白车上放孟庭苇的歌,孟庭苇据说是王明白学生时代的偶像,一直喜欢到他当上了经理,并且开上了私家车了,还是初衷不改。草暖不喜欢孟庭苇,她还是比较喜欢听粤语歌,什么梅艳芳、刘德华的,她都喜欢,她觉得用粤语说话,高高低低,长长短短,味道都很婉转,光是说话就像唱歌,更何况唱歌?

这一次王明白带草暖到东莞说是看一场内衣秀。草暖不是很想去,可是王明白想去,他说他们公司有几个经理都会带家属开车去看。这样一说,草暖就觉得有必要去了。草暖是王明白的家属啊,能不去吗?再说,看的是内衣秀啊,当然要带家属去了,难道要几个男经理一起去?不太好吧?草暖当然去了,而且穿得很整齐,好像是去观礼一样。

到了东莞,草暖跟另外几个家属坐在一桌,男经理们则坐在另外一桌。那些穿着内衣的“内模”让草暖看得很陶醉,草暖觉得真美,不是内衣美,而是身材美,女人美,她承认,女人美起来真的连女人都会被打动的。其中有一个草暖就特别喜欢看,每次轮到她上场草暖的目光都不会离开她。草暖看那女人的时候偶尔也会想想自己,如果自己穿上那些内衣也会这么好看吗?其实这还用问?当然不会啦,草暖小时候很喜欢照镜子,长大以后就不怎么喜欢照镜子了,穿着外衣的时候不怎么照,更不用说穿着内衣照镜子了,草暖早就记下了镜子里的那个自己,普通得没有任何奇迹的机会。

真是美啊,男人们不知道会怎么想?其中一个家属由衷地叹。

美有什么用?她们很惨的,找不到好老公才抛个身出来给人看的。另外一个家属接话,有些嫉妒的成分。

也是,她们就是因为找不到好老公才出来当“内模”。草暖在心里这样认同但没有附和。侧过头去另外一桌看王明白,他跟几个经理一起,讲讲笑笑,也猜不出在说台上的还是别的什么。

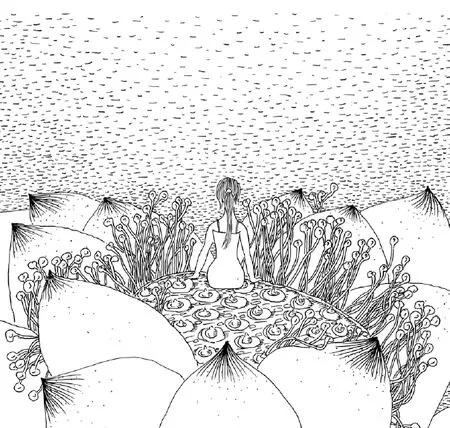

⊙ 徐俊国·钢笔画9

一个没有方向的未来,

多辽阔。

一颗风起云涌的心,

随时飞。

看完内衣秀回家的路上,草暖的手机响了,是草暖一个久不联络的表妹,刚说不了几句,手机就没电了,于是草暖用王明白的手机给打过去,并吩咐表妹将她家里的电话发短信到王明白的手机上,王明白不经心地瞥了一眼短信就把手机闭了。回到家,草暖问王明白表妹家的电话是多少,王明白看也没看手机就把号码背了出来,草暖不相信,要王明白拿手机给她看,王明白给她看了那条短信,居然一个号码不差!草暖心里忽然有一种恐慌,莫名其妙的。王明白的记性原来是天生的好!

那当然,我的记性在读书的时候一直都是班上最好的。王明白很得意地笑了。

一直都那么好?那么准,那么牢?草暖求证。

又准又牢,所以考试总是考得好,现在记客户名字和电话也记得很准确。王明白大概觉得这是自己的绝活,也是自己升职的一个诀窍,沾沾自喜地窝在沙发上,跷起二郎腿翻报纸。

草暖想起那个白鹅潭的夜晚,王明白准确地问她,陈草暖,要不要可乐?连名带姓地。

王明白不认识草暖这个表妹,也许压根都不知道草暖还有这个表妹。草暖并不害怕王明白认识这个表妹,她只是害怕王明白的记性。

这种害怕随着草暖几个月后踏进三十岁一起踏进了草暖的心里,就跟三十岁这个年龄一样,赶都赶不走了。

三十岁生日那天,草暖觉得有必要去发廊修修头发了。草暖平时做头发喜欢在附近的一个小店里,店不大,也不是什么名店,但是对付草暖那简单的一把长头发,绰绰有余了。草暖习惯到那里,一是因为师傅都熟悉了,二是因为师傅都不爱跟客人说话。是的,草暖刚开始以为师傅是不爱跟自己说话,后来她观察过了,他也不太跟别的客人说话,只是喜欢在镜子里盯着客人的头发而不是眼睛看,这让草暖感到很自在,师傅专心对付的仅仅是一把头发甚至是一把乱草而已。她不喜欢别的那些发廊,无论是师傅还是小工都围着自己团团转,一会儿问她的工作怎样,一会儿看着镜子里的她夸她脸上的某个器官,一会儿还问她家里的先生如何,诸如此类的。草暖是个人问一句就答一句的人,即便不会多说,但总是不忍心不回答不理会,所以但凡问了就会回答,而且回答大多准确。所以,草暖只去这家发廊剪头发,喜欢这样无声无息地坐在椅子上,偶尔看看镜子里的自己,更多的时候是翻看理发店的杂志。

吃饭前,草暖的头发就被洗湿了。照例拿起一本时尚杂志来看,一翻就翻到了一页,大概因为人翻的次数多了,所以不由得草暖的手控制,一滑就滑到了那一页。

这一页是心理测试题。标题是——看看你生命中的最爱是什么?

类似这样的测试题,草暖看过无数次,几乎翻开每一本时尚杂志,做得光鲜、花哨的,基本上后边都会有不少这样的测试题,测感情的,测理财的,测魅力的……不需要看对象的,叫DIY,就是自测的意思。

在每道题选择答案的地方,都有人用笔打了钩。其中有一道很简单,上面有五个人的字迹的。

题目是这样的:

如果你在沙漠里迷路了,不得不按顺序放弃你身边所带领的动物,它们是:老虎、大象、狗、猴子、孔雀,那么你放弃的顺序是怎样的?(结果请查看121页)

草暖看了看已经有人选择的顺序,有两个选择将老虎放在前边,有一个是猴子,有两个是孔雀。

草暖不知道那代表着什么结果。

此时师傅将草暖头顶那缕头发暂时掀到了前边,这样草暖的整个脸就被挡了,埋在头发里,草暖将那些动物排了个顺序:老虎——大象——狗——猴子——孔雀。

她设想,自己在沙漠里,没有食物、没有水,自己都顾不上自己了,当然要先舍弃一些大块的包袱了,要不然跟它们揽着一起死不成?也许,放了它们它们还能够凭本能逃出生天呢,而猴子和孔雀是最需要保护的。

草暖生怕自己忘记了这个顺序,在嘴上喃喃地念了两遍。

脸上的头发被拨走了,后边的师傅看了看草暖,草暖的眼睛在镜子里正好跟师傅的眼睛对接了一下,草暖的脸一下子红了起来,而师傅却没有任何表情,把眼光挪回到了草暖的头发上,大概是习惯客人都会翻到这页做这道题吧。

没准师傅是最早做的一个呢。草暖心里偷笑。

按照题目后的提示将杂志翻到了有结果的121页,也是很容易一翻就到了。

草暖看了一看,心里就乐了。

这些动物原来分别代表着每个人人生里的一些东西:大象——财富,老虎——事业,狗——父母,猴子——孩子,孔雀——伴侣。

草暖心里一乐,接着就糊涂了,她记得自己的顺序前边是老虎,接着是大象,后边是狗,没有错,但是最后两个,是猴子在前还是孔雀在前的?她有些犯糊涂了,翻回到题目那页看题目,老虎、大象、狗、猴子、孔雀,这是题目的顺序,自己不可能按照题目的顺序一成不变地选择的啊,那就是老虎、大象、狗、孔雀、猴子?好像也不是啊。

草暖就这么犹豫着。

如果按照答案,那么转换成的结果就是:事业——财富——父母——伴侣——孩子(或者孩子——伴侣)。

草暖还真没有想过在伴侣和孩子之间,自己到底会先放弃谁。但是,她从来没有想到过要放弃王明白,而孩子,因为没有出现,更加谈不上放弃了。

知道答案以后,草暖就再选不了最终的结果了,到底是猴子在前孔雀垫底,还是孔雀在前猴子垫底呢?草暖永远没有自己的答案了。

头发终于做好了。师傅拿出一个小镜子,让草暖对着眼前的镜子反看后边的头发形状,草暖很笨拙,小镜子总是对不准后边的头发,有好几次从大镜子里看到的小镜子里竟然是身边的师傅一张严肃的脸。草暖有些尴尬。

很好了,谢谢。其实草暖压根就没有看到自己后边的头发。师傅当然也知道,但是没有吭声,笑了笑,说,下次再来啊。

走出发廊,草暖不知道是因为修理过了头发还是什么,居然觉得感觉良好,风一吹,有些许飘逸的味道。草暖路过橱窗看了看,年轻了一些似的,依稀看到了少年时代满马路找橱窗照的那个自己。

晚上王明白带她到花园酒店的扒房吃西餐庆祝生日。

两人在烛光下吃得一半,忽然草暖想起了那道简单的测试题,就同样拿来让王明白选择。

王明白想了一下,给草暖一个顺序:孔雀——猴子——狗——大象——老虎。

草暖一听,愣在了那里。

她问的时候没有想到过王明白的答案,现在王明白做了答案,就出问题了。换算对应的结果顺序是:伴侣——孩子——父母——财富——事业。

草暖心里很不舒服。

我的顺序刚好和你的颠倒过来。现时,草暖可以肯定她最后放弃的是孔雀而不是猴子,并且是坚定地肯定,为了跟王明白完全颠倒。

这些东西都是骗人的,亏你还去相信。王明白看出了草暖的不舒服。

可是这是你心里选的,除非是你心里骗自己。草暖反问王明白。

你想想看,这是常识嘛,在沙漠里迷路了,当然先甩掉那些没有帮助的甚至拖累自己的东西了,保存实力,出去了再返回来拯救它们啊,像孔雀猴子狗之类的。王明白跟草暖辩白。

可是,那些有实力的可以自救啊,先放弃它们,它们或许还可以活命啊,放弃那些弱小的,返回来肯定找不着了。

王明白想了一下,把手中切割好的一块牛扒放到草暖的碟子上,说,这简直都不是一个维度上的比较,完全两种思维,你不要去踩这些陷阱,不要庸人自扰啊。

草暖想再说些什么。但看到王明白把肉放到了自己跟前,不由得就动手去叉那块肉来吃,黑椒酱是王明白的最爱,草暖逐渐也喜欢上了那股胡椒的辣味。

那天晚上回家后,王明白要做爱,草暖就决定要有个“王××”。

一决定了,草暖就怀上了,王明白既不知道草暖的决定也不知道草暖那么容易就怀上了。

那就生下来吧。王明白无任何疑问。

那样,草暖的肚子就一天一天地自由散漫地大了起来。

草暖肚子里的“王××”还没有来到草暖和王明白的生活里,古安妮就先一步来到了草暖和王明白的生活里了。

王明白的女秘书叫古安妮,像一个混血儿的名字,可是草暖知道她不是混血儿,是江苏人,长得高瘦,头发乌黑发亮,脸上光光白白的,眉毛淡淡长长的,说不上很美,但是很有味道。对于草暖这样长相普通的人来说,古安妮算是一个打不败的对手了。当然,古安妮不是草暖的对手,她只是王明白的秘书,是在上班时间照顾她丈夫王明白的人。

草暖不是没害怕过古安妮跟王明白会成为那种“经典关系”,但事实证明他们不是这样的关系。

这是事实。

王明白有一天回来很气愤地对草暖说他的秘书古安妮肚子大了。

当时草暖的肚子也开始大了,可以从肚子的外形想象孩子的头手脚了,所以她一听到王明白气鼓鼓地说有个女人肚子也跟她一样大了,她首先想到的就是,有多大了?几个月了?孩子踢妈妈没?

很显然王明白并不是想跟草暖说古安妮的肚子,而是说古安妮。

古安妮是谁?

古安妮是我秘书,去年来的。

古安妮的肚子大了又怎样?

古安妮是江苏人,我面试的时候将她招来的。显然,王明白真的不愿谈古安妮的肚子。

古安妮的肚子大了不能在你那干了吗?草暖关心的是古安妮的肚子。

古安妮很能帮忙,做事情很有条理,而且态度好。王明白还要跟草暖说古安妮这个人,可是草暖并不太想知道古安妮这个人,只想知道她的肚子,因为她不认识古安妮,也从来没有见过。

但是后来草暖还是见着古安妮了,这个大了肚子的女人。草暖代表王明白去找古安妮,当然王明白并不知道。

草暖想到要去找古安妮,并不是因为古安妮跟自己一样都是大肚子的女人,也并不是因为古安妮的肚子跟自己的肚子有什么关联。只是,这个大了肚子的古安妮影响她的丈夫王明白的睡眠质量了。

自从王明白告诉草暖说他的秘书古安妮肚子大了之后,草暖发现王明白就在一种焦虑状态中,吃不香,睡不安,最重要的是,经常莫名其妙就义愤填膺,也经常莫名其妙就很无奈。

古安妮的肚子跟你有什么关系吗?草暖问王明白。但是她相信不会有什么关系,倒不是草暖有多自信,只是因为王明白下班一进门就告诉草暖这件事了,让草暖觉得好像是他们夫妻俩要共同面对的一些杂事,比如汽车被人撞坏了车灯要索赔,比如小区的管理混乱经常有传销商进来很不安全,诸如此类的。王明白就是当成一件事来告诉草暖的。

当然没有。王明白很坦白。

那,古安妮的肚子跟谁有关系?

她说是董事长的。

那,你为什么要生气?草暖有些纳闷。

我生气是因为她不告诉我,她居然跟董事长有一腿。王明白像个受伤的小孩。

这种事情还要汇报你,经得你同意?草暖真觉得王明白有时候很令人哭笑不得。

她是我的秘书,我亲自招来的。

可,她又不是你的人。

王明白听草暖这么一说,就更加来气了,在房间里走来走去,不坐也不站。

草暖后来才一点点地知道,古安妮告诉王明白,她被董事长看上后两人就同居了,董事长开始承诺会跟他老婆离婚娶她的,谁知道,她等了一年也没见董事长有什么离婚的动静,于是就故意怀上个孩子来威胁董事长,已届中年的董事长不吃她这一套,压根就不当回事。眼看着肚子一天天大起来了,她只好警告董事长说,如果不跟她结婚她就把孩子的事告诉她的直接上司王明白,让他身败名裂。董事长听了之后,冷笑一声说,他王明白算个球,我开了他!

关键不是古安妮的肚子,而是董事长那声冷笑。当古安妮把董事长的话照搬给王明白听之后,古安妮的肚子已经不是一个已婚男人和一个未婚女人的庸俗故事了,成了一个男人和一个男人之间的纠葛了。

男人和男人之间的纠葛,当然不是指情感的纠葛啦,权力、金钱、尊严等等等等,更能成为男人和男人之间的纠葛。

那个中午,两个挺着肚子的女人,桌子前放一杯清水,那是草暖的,古安妮喝的是咖啡。草暖很想告诉古安妮书上说怀孕的时候喝咖啡对胎儿不好,可是草暖克制住了,这不是这场谈话的重点。

我觉得你这样行不通的。草暖说话开门见山。

他会心软的,他是爱我的,只不过放不下他的孩子。古安妮说话跟接电话时一样好听。

可是你和他的孩子还在你自己肚子里啊,他又看不到的。

可那终究是我和他的孩子啊。

他的孩子已经会代替他太太撒娇了,你的还没出生。

可是孩子终究是会出生的啊。

要么你辞职把孩子生好了跟他结婚,要么你辞职把孩子打掉离开他。草暖接连用了两次辞职,她希望这个美丽的古安妮能离开王明白的公司,不管她要不要这个孩子。好像只有古安妮辞职了,王明白跟董事长的纠葛就从此烟消云散了一样。草暖是这么认为的。

没想到过了几天,草暖就真的听王明白说,古安妮辞职了。

草暖心里一阵惊喜,也顾不上问古安妮的肚子是不是还在。

王明白看上去却有些怅然。

吃饭的时候,草暖问王明白,那个古安妮美不美的?

王明白想都没想就回答草暖说,美的吧。

草暖的肚子越来越大,已经进入生产倒计时了。她忽然有些舍不得她的孩子离开她的肚子,好像孩子出生了,她的肚子就空空洞洞了,而她每天琢磨的那个“王××”一落地,性别、模样、名字、一生,这些,就在世界面前揭晓并且尘埃落定了,也许孩子在肚子里的种种理想就会变成神话,每天过得都像等待奇迹一般,而草暖知道,等待奇迹的日子其实并不很好过的。

那个黄昏,草暖就这样伤感地想着,坐在沙发上,也不知道时间什么时候过去的。直到王明白下班开门走了进来。

草暖慢慢撑着腰走过去接王明白的公事包,然后拉着王明白的手说,我想好了,要是生个男孩就叫他王家明,要是个女的,就叫她王家白,好不?

王明白没来得及细想,心头一阵感动,点了点头。等到自己换好了拖鞋转过身来,看到他的老婆,王陈草暖,挺着个大肚子,窝在浅绿的沙发上,穿一身红底黑点的裙子,像极了附在草叶上的一只披挂着铠甲的大甲虫。

⊙ 徐俊国·钢笔画10

年华似水,阳光荡漾。

每一个值得怀念的下午,

内心都是属于芳香的。

作家自述

关于“草暖”这个人

⊙ 文/黄咏梅

《草暖》写于二〇〇四年,是我在二〇〇二年开始的小说生涯中的第五个短篇。在我的心里,这不是一个短篇,而是一个人。

这个世界上,知道得越多,谜团就越多,纵使如此,我依旧觉得人的潜意识是最大的谜团。《草暖》这个小说发表之后,并没有像我写过的那些小说那样离开了我。我在《南方都市报》写评论专栏的时候,好几年来,一直沿用“草暖”这个笔名。直到我迁居杭州,离开了广州。

“草暖”这个词,其实是位于广州火车站边的一个街心公园的名字。记得当年我大学毕业到广州工作,一下车站,看到的就是这个“草暖公园”。这个名字是多么富有诗意啊,相比这座乌泱乌泱的大城市,这个乌泱乌泱的火车站,这个虽然不大的公园,却显得如此格格不入。如同那个刚从校园毕业仍怀着诗意进入这座物质之城的我,也是如此格格不入。在广州生活几年后,我开始学写小说,就想着要用“草暖”这个词做人名。出于对当初那种格格不入的纪念,或者出于对这个名词强烈的南方意味的珍视,至今不得而知。但是,反讽的是,我那种格格不入的感受,一旦落到“草暖”这个人的身上,却变成了巨大的想要融入这个地方的意欲。“草暖”这个人,“不漂亮、不刻薄、不显摆”,没有过多的甚至可以说没有自我,她唯一的愿望就是跟随着飞黄腾达的丈夫王明白,过着安逸、安全的家庭生活,她是很多女权主义者所鄙夷的“附着物”。事实上,在我身边,生活着很多这样的女性,她们持家有方,以丈夫儿女为轴心,她们满足于这样的生存智慧。当时,在她们眼里,像我这样一个三十岁仍不结婚生子,还坚守着文学理想不放的女人,才是格格不入的。我不清楚,当时写这个女人的时候,潜意识里,是自己也想要做“草暖”这样的女人,还是提醒自己不要做这样的女人?

十年之后,我已为人妻,重新看这个短篇,我已经能理解“草暖”的那种不安和惶恐,同时,也能理解当年的自己,是怀着怎样的纠结去写的。这是她的天性和弱点,同时也是上天赋予她好命运的理由,因为,她的愿望如此单纯和美好。

再也没有如此单纯美好的愿望了。就像那个“草暖公园”,这篇小说发表两年后,就被夷平了,如今,那个地方建起了高大的建筑物。对于“草暖”这个名词的记忆,除了出现在550公交车那个长久不更新的报站器上——“下一站,草暖公园”,还有就是,出现在我对十年前那个女人的怀念里。是的,我怀念这个叫“草暖”的女人,她一度被我挡在了家门口,被我嘴角那抹轻蔑的冷笑伤害过。实际上,她与我血脉相连。这一点,早就在我的潜意识里被鉴定过了,只是到今天我才明了。

赏析:弋 舟

又是一篇写于十年前的小说。彼时的黄咏梅似乎能够从这篇小说中向我们走来。她在自述中已经写明白了作者与这篇小说相互纠结的程度,而一个作家的少作,在我看来,也的确能够反映出作家本人和这个世界的关系。

不,我不是在说草暖即是黄咏梅,我是在说,也许如草暖一般,当这个虚构的人物在猜度自己腹中孩子性别的时候,提笔之初的黄咏梅,也在猜度着自己的文学立场。我用了“立场”这样一个硬朗的词,也许是严峻了些,但我觉得,就像大多数时候都“是但啦”的草暖一样,黄咏梅也会在某些严峻的时刻,偏执地横下心来。她在自己的写作之初,就已经毫不“是但啦”地选择了自己的文学态度——以最敦厚的心情去想象世界,以一种近乎平视的姿态去打量人间。这种态度决定了她的文风:散淡甚至闲适的叙述语言,风平浪静乃至波澜不兴的情节设置。但,却在散淡与闲适之中饱含深情,在风平浪静与波澜不兴之下暗流涌动。这种文风的选择,在某些作家那里,也许会是一种强迫性的遴选,而它之于黄咏梅,却更像是某种水到渠成的必然。但是,我们一定不能轻视黄咏梅的自觉,要知道,相比于这种文风的反面,一个作家的写作之初,往往更加容易陷入某种夸张的、矫揉造作的泥潭。人在初啼的时刻,往往会身不由己地想要嘹亮,而黄咏梅则可贵地顺应了她的本性,只是发出了轻微的吟哦。这不但令她没有被语言的狂欢劫掠而去,还令她一提笔,就有了一种宽大与宁静的气质。

相较于鲁迅先生那著名的“不惮于”,敦厚的心情也许显得不那么令人过瘾,但它力量别具,反倒容易在平易之中教化了人心;而相较于俯瞰,平视的姿态当然更容易唤来人间的亲切。平易与亲切不重要吗?当然重要,它们所能带来的那种与尘世“血脉相连”的效果,从来是,也应当是文学的重要功能之一。当我们在文学中时时被振聋发聩的时候,那些低浅的吟哦与喟叹,却有力地平衡了我们的文学世界。

我还想要说的是,这个短篇的结尾写得漂亮极了——“王陈草暖,挺着个大肚子,窝在浅绿的沙发上,穿一身红底黑点的裙子,像极了附在草叶上的一只披挂着铠甲的大甲虫。”这个结尾,在我读来,甚至不逊于卡夫卡那个著名的开头——“一天早晨,格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来,发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。”两只甲虫在文学的谱系里会面了,而这,正是文学那迷人的魅力所在。

散文

【锐散文】

⊙ 虚构舅舅在朝鲜的若干片段/朱朝敏

⊙ 草生/周 伟

【人文·地理】

⊙ 青海湖,请把我抱在怀中/郭建强

⊙ 暴雨上学路/赵金光