论竞技参赛理论与运动训练理论的分野与协同

2015-12-23田麦久

摘要:竞技参赛和运动训练都是竞技体育行为链上的重要环节。二者有许多共同的特性,同时又有明显的不同。竞技参赛是竞技体育中与运动训练有着明显区别的活动范畴,是运动员在教练员指导下参加比赛活动的行为。我国学者率先提出并系统创立的竞技参赛学是指导教练员、运动员成功参加比赛的理论。认识竞技参赛活动的独有特征,明确竞技参赛与运动训练实践与理论的分野,构架完整的竞技参赛学理论体系,注意实现二者的平滑衔接,保持与发展二者的高效协同,具有重要的理论价值,并可对科学参赛提供有力的指导。

关键词:竞技参赛;运动训练;竞技参赛学;分野;协同

中图分类号:G808 文献标识码:A

文章编号:1008-2808(2015) 05-0001-07

21世纪伊始,我国竞技体育学者率先提出,应该确立竞技参赛理论在竞技体育学中独立的学科地位,并构建了竞技参赛学的理论体系。为什么提出这一命题?竞技参赛理论与运动训练理论之间有着什么样的联系?本文即围绕这些问题展开论述。

1 竞技参赛理论是竞技体育理论重要的组成部分

竞技体育的核心是竞技比赛。通过竞技比赛向社会展示人类白身生物学改造的巨大潜能,为社会生产高水平的运动成绩;进而通过高水平的竞技运动成绩,去延伸发挥其巨大的社会、经济、文化、政治等多元功能。为了完成这一社会功能,必须要培养高水平的竞技选手。由之,竞技体育从业者首先要寻找具有较高竞技运动潜力的儿童少年,为他们组织系统的训练,提高他们的竞技能力,然后去参加比赛,在比赛中力求充分地发挥和表现在训练中所获得的竞技能力,以取得满意的比赛结果。

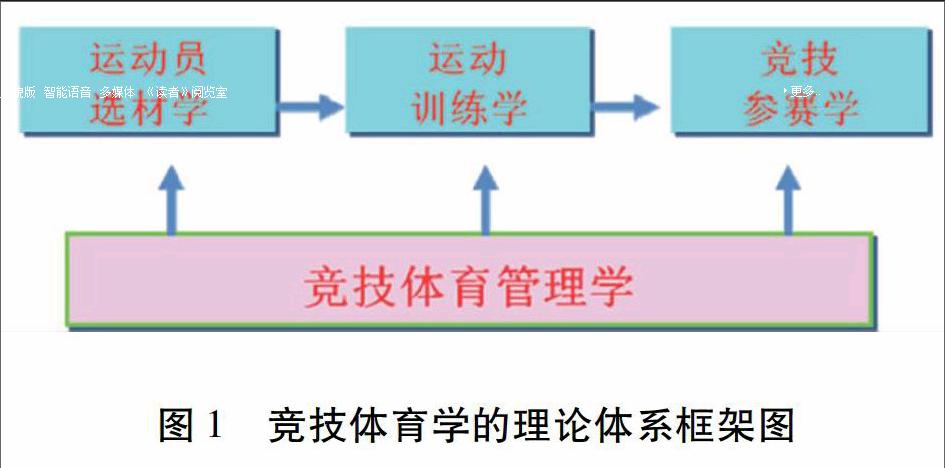

可见,运动员选材、运动训练、竞技参赛,再加上竞技体育整个流程的管理是竞技体育事业培养高水平竞技选手,进而完成其社会职能的重要的T作环节。这些T作环节缺一不可,相互衔接而又各自承担不同的职责。各个工作环节的理论建设也是一样,相互之间密切关联而又各有自己的理论体系。

竞技体育百余年的发展史中,上述各个T作环节都已积累了丰富的社会实践,运动员选材、运动训练、竞技体育管理三个领域的理论研究也蔚为大观,分别构筑了各自完整、系统的理论体系。而作为竞技体育理论的一个组成部分,竞技参赛理论的发展与建立却是明显地落后于运动训练学、运动员选材学以及竞技体育管理学等其他友邻学科。

教练员是运动员参赛的指挥者,运动员则是竞技赛事的亲历者。面对日益增多的竞技赛事,面对社会大众对赛场高水平竞技表现的强烈需求,面对竞技场上激烈的竞争,怎样能够成功地参加比赛?如何安排日益增多的赛事?怎样才能把在训练中获得的竞技能力在比赛中充分地表现出来?许多问题萦绕在教练员、运动员的头脑之中,诚然,他们会在白己的训练与参赛实践中不断地体验和总结,但同时也迫切地期待着理论的回答和指导。

尽管教练员、运动员对于如何准备和参加比赛不断积累了丰富的实践经验;传媒的文字与声像报道,留下了丰富的赛事记录;专栏记者的即时评论,也常常会有许多精辟的赛程分析,但关于竞技参赛的理论研究却还只是局部的、分散的,还远远没有构筑起系统的理论。竞技体育理论界的学者也很少把研究的视野投注于竞技参赛领域,更没有着力于建立一个系统的竞技参赛理论体系。因此,构建系统的竞技参赛理论这一命题清晰地摆在了当代竞技体育学者面前。

2 竞技参赛理论与运动训练理论分野的客观解析

运动员在训练中提高和发展参加比赛的竞技能力,继而将其训练的结果在比赛中表现为运动成绩。运动训练和竞技参赛紧密相连,都是竞技体育行为链上的重要环节。高水平运动员的训练活动和参赛活动都是在教练员的指导下进行的,两项活动在时间上或紧密衔接,或交错进行;在内容上或相同相似,或相互补充。所以,长时间以来人们多把参赛看作为训练的一个组成部分,或者简单地把参赛只看作是训练活动的延伸。却忽视了一个重要的事实,即:竞技参赛是竞技体育中独立于运动训练之外的活动范畴。

2.1 认识竞技参赛活动独立性的重要意义

2.1.1 为竞技参赛确立了明确的理论定位 从1896年第一届现代奥林匹克运动会算起,现代竞技体育已经有了一百多年的历史。期间,夏季奥运会举办了27届,各种区域的、单项的、特定人群的运动竞赛不计其数,运动员参赛活动已经积累了非常丰富的实践体验,但只是近年来,才明确地从理论层面提出,在竞技体育体系中,运动员参赛活动具有独立性的特征(田麦久,2003)。这一理论定位提示我们,在运动成绩生产流程中应给予竞技参赛活动更多的重视,应将其作为一个独立的对象加强专门的研究,建立专有的理论体系,以便更为有效地指导竞技参赛实践的科学发展。

2.1.2 指导竞技参赛行为的科学实施关于竞技参赛行为独立性的认识提示人们,需要更深入地探讨竞技参赛活动的固有特点,包括竞技参赛的T作任务、演练内容、演练形式、竞技状态要求、运动负荷安排以及教练员指导方式等方面的特点,以求指导运动员更全面地做好赛前准备,更科学地组织好赛前一赛间训练,更有效地实现运动员竞技子能力的定向整合,更有序地控制好运动员竞技状态的变化,更充分地组织好参赛必须的冗余备份,在比赛中更成功地展示自身的竞技实力。

2.1.3 为竞技参赛与运动训练的高效协同提供理论依据 如前所述,运动训练与竞技参赛是高水平竞技体育活动中教练员与运动员的主体行为。运动员为实现参赛目标,不仅需要提高在这两个领域中各项工作的质量与水平,同时还必须要组织好二者之间的高效协同。运动训练的任务是发展与提高运动员的竞技能力,这是运动员在比赛中获得理想竞技表现的物质基础。如若运动员的竞技能力在训练中没有得到有效的提高,则在比赛中就无从表现;但如果运动员在训练中明显地提高了其竞技能力,在比赛中却表现得很差,当然也得不到理想的参赛结果。认识竞技参赛活动独立性,将竞技参赛从运动训练范畴中分野出来,明确地提示我们,竞技参赛是在高水平竞技体育活动中,与运动训练同等重要的独立构成部分。进而,必须注意运动训练与竞技参赛活动的有机衔接,必须注意实现竞技能力发展向竞技能力表现的顺利转化。依靠运动训练与竞技参赛的高效协同,实现理想的参赛目标。同样地,竞技参赛理论与运动训练理论也应该高效协同,为参赛和训练实践提供科学的理论指导。

2.2 竞技参赛与运动训练多维度的差别

分析表明,运动训练与竞技参赛这两项活动,无论是具体的行为目标,还是行为的方法;无论是行为的时间特征,还是行为的空间特征,都有着明显的差别。二者不能相互取代,也不能相互包容。运动训练与竞技参赛在工作任务、训练内容、演练形式、状态要求、运动负荷以及教练员指导方式等方面均有明显的不同。

2.2.1 工作任务的不同 运动员参加训练的任务是发展和提高自己的竞技能力,而参加比赛的任务则是要把在训练中获得的竞技能力成功地发挥和表现出来。工作任务的不同是全局性的区别,会在许多方面导致训练与参赛、日常训练与赛前一赛间训练有所不同。

2.2.2 演练内容的不同 在日常训练中,运动员安排训练内容时,一部分时间会安排完整的专项练习,一部分时间则安排发展不同竞技子能力的练习,并相应地综合运用完整训练法与分解训练法进行练习,而且通常会安排较多的时间进行分解练习。而在比赛时,不会去单独地比较哪个运动员的体能好,哪个运动员的心理素质差,而是就运动员综合的专项竞技能力进行比较,运动员完成的是完整的竞技行为。

2.2.3 演练形式的不同 在日常训练中,运动员可多次重复进行同一项内容、同一个段落、同一个组合的练习;如果J斗|现失误,可以再次练习。而在比赛中,则只能在规则明确规定的次数内进行。跳高运动员每一个高度可以试跳三次,男子50m手枪慢射选手只能射出60 +10发子弹,而跳水、体操、花样滑冰等项目运动员每个动作或每个套路只能做一次,一次失误就是100%的失误。

2.2.4 竞技状态要求的不同 在日常训练中,运动员的竞技状态处于不断的变化之中。在不同的训练阶段,在不同的训练课上,并不要求运动员都处于最佳的竞技状态。而在比赛中,特别是重要的竞技性比赛中,则期待着运动员充分地展示出其最佳的竞技状态,赛前训练安排的核心尽在于此。

2.2.5 运动负荷安排的不同 日常训练中,运动负荷在一个区间内波动,根据每日、每课训练任务对训练刺激强度和量度的要求,做出相应的安排。通常,每课总负荷量常常大于或数倍于一次比赛的负荷量,负荷强度也依训练任务的要求或大或小。而在比赛场上,除高水平运动员在预赛、资格赛中可适当控制外,一般都表现为最大运动强度。

2.2.6 教练员指导方式的不同 训练过程中,教练员和运动员可以始终同在一处,教练员可以对运动员随时实施直接的训练和管理,可以随时提出要求,交换意见。而在比赛过程中,有些项目的教练员可以直接参与比赛的全过程,如大多数球类项目,教练员在比赛过程中还可要求暂停,对运动员的参赛进行面对面的指导;而另一些项目,如田径、游泳等,教练员则不准进入比赛场地。此时,教练员则以间接的方式对运动员的参赛行为进行指导。

综上所述,竞技参赛与运动训练在工作目标、工作程式、工作要求等许多方面都有着明显的差别,竞技参赛理论与运动训练理论的也同样有着明显的差别。因此,实现竞技参赛理论与运动训练理论的分野是竞技体育理论发展、完善的必然指向。

3 竞技参赛系统理论的建设明显滞后

多年以来,没有强调竞技参赛是一项具有明显独立性的竞技行为,也就没有明确地意识到应该构建一个独立的竞技参赛理论体系。这是竞技体育学者的一项不应有的失误。也正是由此,导致竞技参赛系统理论的建设,不仅仅落后于竞技参赛实践,也落后于竞技体育理论体系中友邻学科的发展。

3.1 竞技参赛系统理论的建设落后于竞技参赛实践

竞赛是竞技体育最基本的特征。应该说,竞赛是与竞技体育相伴而生的。有竞赛活动,就有关于如何准备比赛、如何参加比赛的思考与研究。运动员是参赛的实践者,教练员是参赛的指挥者,在参赛的成功与失利的实践中会不断地积累经验,逐渐形成关于准备比赛和参加比赛的体会与认识,许多教练员的参赛总结,已经为参赛理论的创立作了重要的准备。运动竞赛,特别是高水平的运动竞赛受到社会民众的密切关注。各种媒体大量的文字与声像报道,留下了丰富的赛事记录;专栏记者的即时评论,也常常会有许多精辟的赛程分析。但是,在20世纪竞技体育发展的百年历程中,竞技体育理论界的学者却很少把研究的视野投注于竞技参赛领域,更没有着力于建立一个系统的竞技参赛理论体系。

3.2 竞技参赛系统理论的建设落后于竞技体育理论体系中的友邻学科

作为竞技体育理论的一个组成部分,竞技参赛理论的发展与建立亦落后于运动训练学、运动员选材学以及竞技体育管理学等其他友邻学科。白上个世纪50年代以来,以前苏联为主体的东欧体育科学家们的研究范畴涉及到了组织运动训练活动有关的许多基本理论问题。在此基础上,前民主德国学者哈雷博士《训练学》专著(1965)的面世,宣示着运动训练学基本理论体系的构成,半个世纪来不断丰富提高,已经发展成为体育学学科体系中最具代表性的本源性学科。我国体育学者从上个世纪80年代起,20多年来陆续完成的关于科学选材的一大批研究成果则意味着运动员选材学作为一个独立的理论体系的基本条件业已成熟。而尽管比赛是竞技体育行为链的核心环节,尽管教练员、运动员对于如何准备和参加比赛不断积累了异常丰富的实践经验,关于竞技参赛的理论研究却还只是局部的、分散的,还远远没有构成完整的体系。将蕴含在不同专项、不同项群的竞技参赛实践中的丰富经验提炼升华,将分散在参赛总结、媒体评论、专题论述、多学科专著中的竞技参赛理论成果集中起来,构架完整的竞技参赛理论体系,是竞技体育学者的历史责任。

4 竞技参赛学理论体系的系统构建

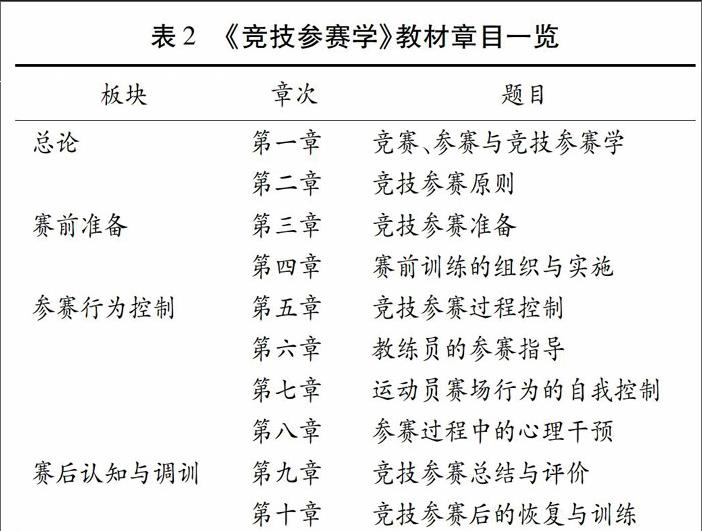

竞技参赛理论的研究起步于竞技参赛实践的需要,经过多个维度的积累,已然具备了系统构建的基础。21世纪伊始,我们启动了系统构建竞技参赛学理论体系的创造性工程,并取得了突破性的研究成果。

4.1 竞技参赛理论研究的起步

在现代社会生活中,运动竞赛,特别是高水平的运动竞赛,受到广泛的高度关注。除了直接参与竞赛活动的运动员、教练员以及运动队伍的管理者之外,与竞技运动有关的众多学科的学者都把竞赛作为自己的观察、思考的对象,电视、报纸、广播、网络等各种媒体更是开辟专栏、组织专门的记者队伍,及时地报道比赛的进程,发表专家或记者的评论。所有这些,都为理论工作者构建系统的竞技参赛理论作了有益的铺垫,提供了丰富的营养。而比赛中的技术统计、科研攻关与科技服务,以及竞技参赛问题的专题研究都有力地推动着系统的竞技参赛理论的构建。