四川省区域经济差异及收敛分析

2015-12-23罗永清侯学英

罗永清,侯学英

(云南财经大学城市与环境学院,昆明 650221)

四川省区域经济差异及收敛分析

罗永清,侯学英

(云南财经大学城市与环境学院,昆明 650221)

该篇将四川省21市州分为成都、川南、川东北、川西部四大经济区域,并利用四川省2000—2010年各市州GDP和人口数据,首先采用标准差和变异系数分析四川省区域经济发展绝对差异和相对差异情况,然后运用可分解性质的泰尔指数对四川省各区域经济发展总差异、区域间差异、区域内差异进行计算和分析。通过分析标准差后发现四川省区域经济发展的绝对差异正在不断扩大;而经过变异系数和泰尔指数分析发现四川省区域经济发展的相对差异呈现倒“U”型特征。其中四大区域间经济差异和成都经济圈经济差异对四川省区域经济发展差异贡献最大,并呈逐年下降趋势。最后讨论了四川省区域经济发展差异的—收敛情况后发现四川省区域经济发展差异是收敛的。

四大区域;经济差异;泰尔指数;收敛

引言

区域经济发展差异是区域经济学研究的热门问题,各国各地区都在不同程度上面临区域经济发展差异过大的问题。经济发展差异程度不同对区域经济产生不同的影响。简单来说,区域经济差异较小时将会刺激竞争、鼓励正常的要素流动、以优胜劣汰的方式促进各地区经济协调发展,但是当区域经济差异过大时将会对区域经济协调发展产生负面影响。当今中国乃至世界都面临着区域经济发展差异过大对正常的经济活动造成的副作用。如何探索出一条从根本上减缓地区经济发展差异、保持各地区经济协调发展、促进国民经济又好又快的发展道路成为当下区域经济研究的重点问题。

目前关于区域经济差异的研究按研究区域范围可划分为全国、省际、省内三个区域范围。全国范围的研究文献中有俞路、蒋元涛[1]通过全国与三大都市圈的对比分析探索我国建国以来区域经济差异的时空演化规律。从空间尺度来看,全国整体区域经济差异在持续拉大,而东部沿海地区的典型代表三大都市圈内部的经济差异却在逐步减小。杨开忠[2]发现我国东部、中部、西部三大经济区域的差距正在扩大,并发现不同时期导致区域经济发展差异扩大的原因是不同的。在省际研究中,周文杰、张璐[3]在2011年运用基尼系数、锡尔系数对我国中部地区经济差异进行了分析。柳金红、刘则渊、王文贤[4]通过空间自相关分析方法分析了东北地区的经济发展的空间差异的演化过程后发现东北地区经济发展的空间差异正在缩小,经济发展的二元结构正在缓慢消除。在省域内的研究主要以曹芳东、黄振放、吴江[5]借用GIS利用不平衡指标和空间自相关对江苏省区域经济差异及其原因进行了分析。陈迅、冯敬娟[6]分析了重庆2000—2009年间,重庆都市圈、渝西地区、和库区生态区的经济差异现状,发现三大区域的经济差异正在扩大,区域间差距扩大速度远快于区域内部差距扩大速度。孙珊珊、朱传耿、李志江[7]基于淮海126个县为研究单元,分析了淮海经济发展差异的时空演变后发现:淮海经济整体发展比较滞后且经济发展差异存在拉大趋势。张宁、卫海燕[8]分析发现陕西省三大区域(关中、陕北、陕南)在2000—2007年的区域经济差异呈扩大趋势且三大区域间差异扩大明显。

对四川省区域经济发展差异的研究文献有卢小丽[9]对四川省五大区域1998—2009年的区域总差异、区域间差异、区域内差异进行了计算和分析后发现四川省区域经济差异呈现倒“U”型特征。邓谋优、张冬云[10]利用基尼系数讨论了四川省区域经济发展差异的时空演变规律后发现四川省经济发展差异不显著,各地区收入分配总体上比较均衡。黄昕[11]从公共产品的供给方面为切入点来分析四川省内部区域经济发展差异后发现,四川省中部平原地区经济发展比较协调,而周边地区经济发展差异比较大。饶明成[12]运用泰尔指数进行地区差异衡量,运用基尼系数进行产业分解后发现四川省近30年来各地区经济发展差异总体上呈上升趋势,并且发现第二产业对地区发展差异贡献很大。李永逸[13]以四川省21市州为研究对象,从基础设施、经济发展、社会发展方面共计选出18个指标进行主成分分析后构建区域发展差异综合评价指标体系。

上面的研究文献可以看出,区域经济差异研究范围包括全国、省际、省内三层次。在研究方法上运用标准差、变异系数、泰尔指数、基尼系数、空间自相关方法。从研究切入点看,有从公共产品、产业结构、人口迁移与人力资本、国际贸易和FDI、资本流动、城市化与城市群、发展战略等为切入点分析区域经济发展差异的成因。[14]本文基于四川省四大经济发展区域的GDP和人口数据,采用标准差和变异系数分别讨论四川省经济发展的绝对差异和相对差异。用泰尔指数及其分解式讨论四川省经济发展总体差异、区域间差异、区域内部差异。最后分析四川省经济发展差异的收敛情况。

一 区域经济概况

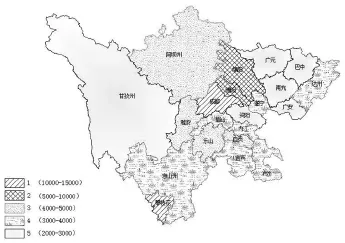

四川是一个经济、人口、和市场大省,各地资源禀赋、历史基础、区位条件、政策取向等差异非常巨大,这使得四川各地区经济发展基础、水平、重点也各不相同。根据四川省“十一五”规划方案和四川省行政区划图把四川省划为四大经济发展片区:成都经济圈(包括成都、德阳、绵阳、眉山、资阳5市)、川南经济区域(包括自贡、宜宾、泸州、内江、乐山5市)、川东北经济区域(包括南充、遂宁、达州、广安、巴中、广元6市)、川西部(包括甘孜州、阿坝州、凉山州、攀枝花、雅安5市)。图1和图2分别是四川省2000年、2010年的各市州人均GDP空间分异图。

图1 2000年四川省各市州人均GDP空间分异图

2000年四川省区域经济发展最好的是成都、攀枝花两市,其人均GDP都超过10000元。其后是德阳绵阳,人均GDP范围是5000—10000元之间。发展最差的地区有甘孜州、广元市、巴中市、南充市、广安、资阳,其人均GDP在2000年仅有2000元左右,位列四川省经济发展第五等级。从图1还可以发现2000年成都经济圈经济发展不错,成都经济发展为第一等级;德阳、绵阳为第二等级;只有眉山和资阳经济发展比较落后,其中资阳在2000年左右经济发展等级为第五等级。从四大经济区域发展情况来看,成都片区发展最好,川南片区次之,川西部再次之,经济发展最差是川东北地区。图1可看出川东北6个市中有广元、广安、巴中、南充4个市发展列第五等级,而川东北发展相对较好的遂宁、达州的人均GDP仅有3000元左右。

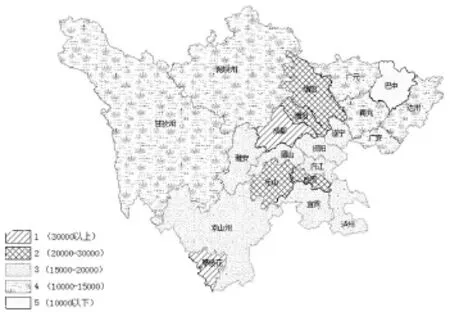

图2 2010年四川省各市州人均GDP空间分异图

比较2000年、2010年四川省各市州人均GDP 空间分异图后发现变化最大的是最落后的第五等级的市州数量明显减小。从2000年的6个市减小到2010年的1个市,2010年发展最差的市,是位列发展等级第五的巴中市。其中经过10年的发展甘孜州、广元市、广安市、南充市的经济发展有了起色,表现在发展等级上的排名提高了1位,进入第4发展等级。相反阿坝州经济发展有下降趋势,表现在发展等级排名上由第3位下降4位。资阳经济发展迅速,排名从2000年的第5等级上升到第3等级。

二 研究方法

(一) 变异系数(cv)

变异系数(cv)是衡量区域经济发展相对差异的常用指标,虽然标准差在衡量区域经济发展绝对差异上简便和高效,但是只考虑经济发展的绝对差异是不全面的,还需要考虑经济发展差异的相对差异程度,甚至在很多情况下,相对差异比绝对差异更能说明区域经济发展的差异情况。变异系数考虑某变量相对于参考变量的离散程度。变异系数无量纲,它可以在不同单位的变量之间比较。为了保证变量在转化成变异系数的过程中不失去原有数据的属性,本文对原数据进行取自然对数的方法进行数据处理。求变异系数所用的数据是根据四川省统计年鉴提供的人均GDP数据。

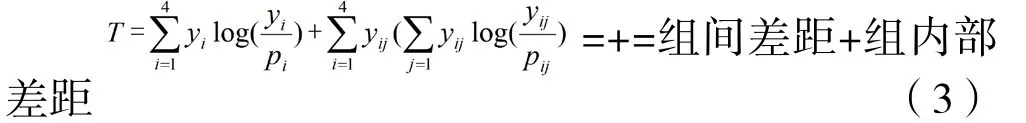

(二) 泰尔指数(Theil)分解

为了对四川省区域经济差异进行深入分析,采用了具有可分解性质的泰尔指数。

其中i的取值有1、2、3、4分别代表成都经济圈、川南经济圈、川东北经济区域、川西部区域。j取值有1、2、3… T表示全省泰尔指数(Theil)。yi表示区域i的GDP占全省GDP的比重,同理pi表示区域i的人口占总人口的比重。yij表示在区域i中j市的GDP占i全区域的GDP的比重,同理pij表示在区域i中j市的人口占全区域的人口的比重。为了研究组间差距、组内差距分别对四川省区域经济发展差异的贡献程度。现定义组间差异贡献率和组内差异贡献率公式如下所示。

三 四川省区域经济发展差异分析

(一)四川省经济发展绝对差异分析

为了比较四川省四大区域经济发展差异情况,分别求出成都经济区域、川南经济区域、川东北区域、川西部经济区域和四川省历年人均GDP的标准差。

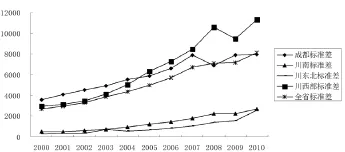

图3 四川省及其四大区域人均GDP标准差

四川省从2000—2010年期间,在人均GDP增加的同时,人均GDP的标准差也迅速增加。表现为图3中全省标准差曲线不断上升,这说明这期间四川省各地区经济发展绝对差异是在不断扩大的。四川省四大经济发展区域的标准差在这期间也同步增加,但不同经济区域增加幅度不同。成都经济圈标准差在2000—2004年最大,2004后标准差最大的是川西部经济区域,这两大经济区域的标准差都大于四川省总体标准差,说明这两大区域的经济差异绝对程度大于四川全省总体经济差异程度。与之相反的是川东北与川南地区,虽说这两大区域经济的绝对差异也在扩大,但是其扩大的程度远远低于四川省总体经济差异。图3还发现在2007—2009年左右四川省各区域经济的标准差存在不同程度的缩小情况,川西部和成都区域的经济绝对差异下降最为明显,原因是2008年四川汶川发生特大地震造成西部偏远地区受灾严重,一部分人员涌向成都等地区;另外国家和社会对汶川等西部受灾地区进行了大量的经济和物质援助,许多大型工程在这期间开工等这些都为川西部经济发展提供了机遇。同时由于成都接纳了一些人口,这又拉低了成都经济区域的人均GDP。这些因素共同作用导致川西部和成都片区在2007—2009年期间经济绝对差异呈现暂时缩小态势。2009年后各区域及四川省总体经济绝对差异再次开始回升。

(二)四川省经济发展相对差异分析

为了更加深入的研究四川省各地区经济的发展差异情况。需要分别考虑四川省各地区经济发展的相对差异情况。变异系数可以很好的度量各地区经济发展的相对差异。

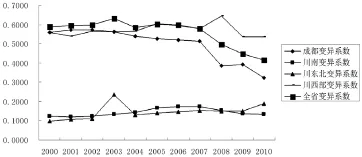

图4 四川省及其四大区域人均GDP的变异系数

图4可知全省变异系数曲线在2000—2003年间有轻微上升,2003—2007年间变异系数曲线小幅度下降,从2008年后全省的变异系数曲线迅速下降,可以认为四川省区域经济发展相对差异在2008年后开始大幅度缩小,其在全省范围内各地区经济发展更加同步,更加协调。且假设时间从2000年向左外推,可以发现四川省在20世纪90年代全省总体上的变异系数是呈现上升走势的。故认为四川省区域经济发展相对差异在全省范围内呈现倒“U”型特征。从各大区域上看,川西部、成都区域的变异系数曲线大致和四川省全省的变异系数曲线相似,都是在2008年后变异系数开始大幅度缩小,2000——2007年期间变异系数呈现波浪起伏走势,变动规律不明显。而川南和川东北的变异系数曲线走势相近,都在大体趋势上呈现缓慢上升态势且向上的趋势明显。从图4中还可以发现成都区域、川西部的变异系数曲线始终高于川南、川东北的变异系数曲线,这一情况表明成都区域和川西部区域对全省经济发展的相对差异贡献非常大,并且这两大区域内部发展也极不协调,反观川东北和川南经济区域,其经济发展水平较低,区域内部差异很小,且这两区域的经济发展相对差异远远低于全省经济发展的相对差异,但是其区域相对差异表现随时间增加而扩大的趋势。

(三)泰尔指数分析

根据前文提供的泰尔指数公式和四川省各市州GDP和人口数据求出泰尔指数。下表1表示四川省2000—2010年的泰尔总指数(T)、组间差距(BT)、组内差距(WT)及组间差距和组内差距贡献率。

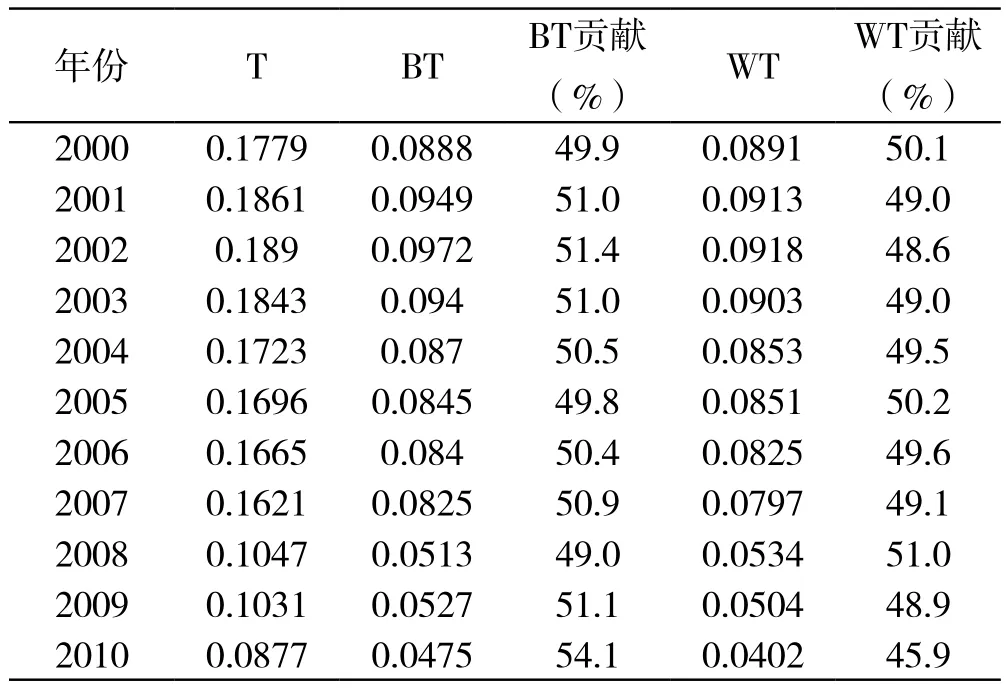

表1 四川省2000—2010年区域经济差异分解

从表1发现在2000—2010年间,四川省泰尔指数先出现小幅上升,后迅速下降的倒“U”型特征。反应出四川省总体经济发展差异呈现先扩大后缩小的态势,2000—2002年是四川省总体经济发展差异扩大的时间段,2002—2010年四川省总体经济差异呈现缩小态势。在2000—2007年期间,四川省的总泰尔指数扩大还是缩小的幅度都不大,但2007—2008年期间,总泰尔指数从0.1621减小到0.1047,缩小幅度为35.4%,可知这一年间四川省区域经济发展差异有了很大的改善,总体上讲,在全省范围内,四川省经济发展更加协调。这点和前面根据标准差和变异系数所论证的观点是一致的。

从泰尔指数的分解情况可以看出组成泰尔总指数的区域间差距和区域内部差异对四川省经济差异的贡献几乎相同。区域间差异和区域内差异的泰尔指数非常接近,从时间趋势上看都表现出先轻微上升然后再缓慢下降,最后迅速下降的态势。从表1发现区域间差异对全省总体差异的贡献程度在总体上来说是逐年上升的,而趋于内部差异对全省经济发展的总体差异的贡献程度总体上市逐年递减的。表现为区域间差异对总体的贡献程度从2000年的49.9%到2010年的54.1%,而区域内部差异贡献程度则由2000年的50.1%减小到2010年的45.9%。

为了更加深入研究四川省四大区域对区域差异的贡献程度,以便确定造成四川省经济发展差异的具体原因。现在进一步对组内差距分解成成都经济圈内部差异、川南区域内部差异、川东北区域内部差异、川西部区域内部差异。

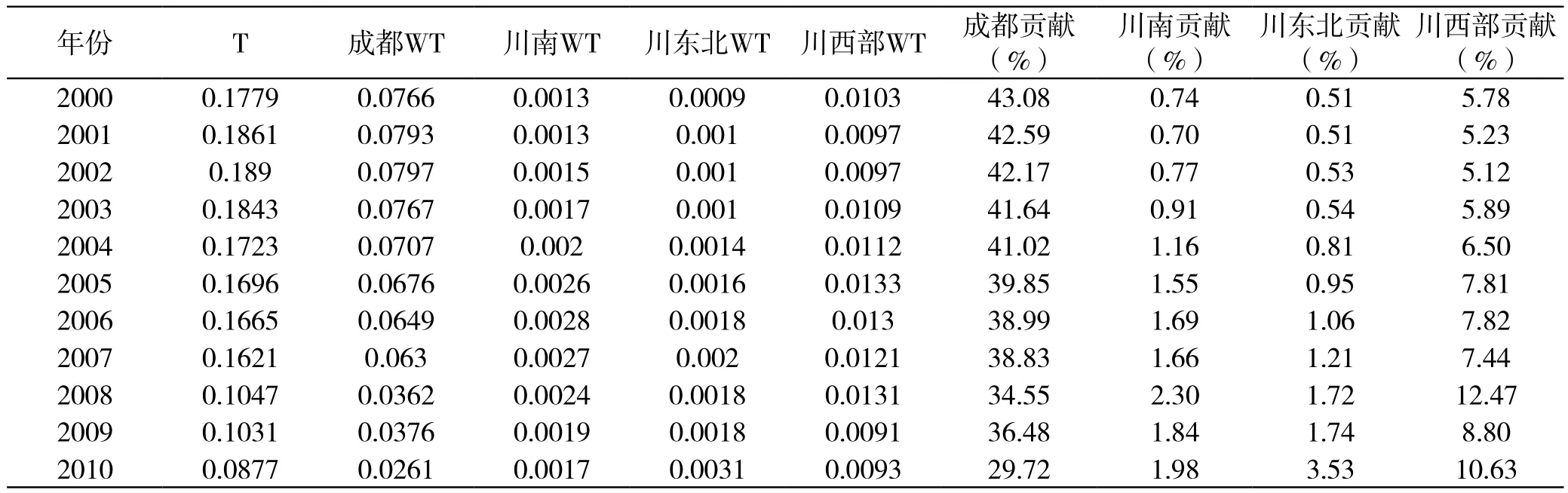

表2 四川省四大经济区域内部差异分解

表2可知成都经济圈内部区域差异很大,并且大体上呈现缩小经济发展差异的态势,2000年成都经济圈内部差距是0.0766,对全省总的区域经济发展差异贡献了43.08%,到2010时,成都区域的内部差异减小为0.0261,对全省总的经济发展差异贡献了29.72%。从中发现成都经济圈对四川省经济发展的带动作用是巨大的,同时由于成都经济圈中成都市的经济发展水平远远高于同区域的其它市,因此成都经济区域表现出巨大的区域经济发展不协调、相邻各市之间经济差异很大。但从时间序列上看,成都经济圈的经济发展差异正在不断缩小。原因是成都市经济发展非常好、经济规模非常大,通过经济发展的扩散效应,有效的带动了周边地区的发展,因此成都片区经济发展差异正好表现出缩小态势。其中在2007年—2008年间成都区域内部差异缩小的幅度非常大。

川南、川东北、川西部分别的区域内部差异非常小,对四川省总的经济发展差异贡献很小,其中川东北的区域内部差异最小,在2000—2010年间,其内部差异对四川省总体差异的贡献程度都低于3.5%,但必须注意到,虽然川东北地区内部差异很小,但是其发展态势是缓慢上升的,这表明川东北部地区经济发展差异正在扩大,同时也表明一直是四川省落后边缘地区的川东北地区正在经历经济发展。川南、川西部地区大体上看也表现出区域内部差异扩大的态势,其中川西部的区域内部差异对四川省全省经济发展差异的贡献程度远远高于川东北、川南地区。据此可对四川省四大经济发展区域的区域内部差异情况进行排序:从大到小排序是成都经济圈、川西部、川南、川东北。

四川省经济发展极不协调,各地区经济发展差异过大的原因主要是由于四大区域的组间差异过大和成都经济圈的内部差异过大造成的。其中四大区域的组间差距对四川省经济发展差异贡献了49.9%—54.1%,并且四大区域间差异正在逐年扩大。而成都经济圈的内部差异则对四川省经济发展差异贡献了43.08%—29.72%,且成都经济圈的内部差异正在逐年缩小。四川省四大区域之间的差异和成都经济圈内部差异共计对四川省经济发展差异贡献了93%—84%。因此要想解决四川省经济发展不协调、经济发展差异过大的办法只有通过不断缩小区域之间的差距和提高成都经济圈中经济发展落后的地区收入水平。同时由于四大经济区域之间的差异正在不断扩大,因此通过鼓励落后区域优先发展、快速发展来减缓区域之间的经济差异是可行的。

(四)四川省经济发展差异的趋势分析

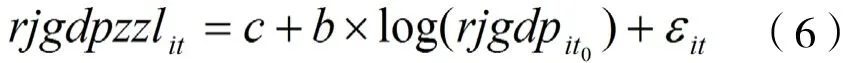

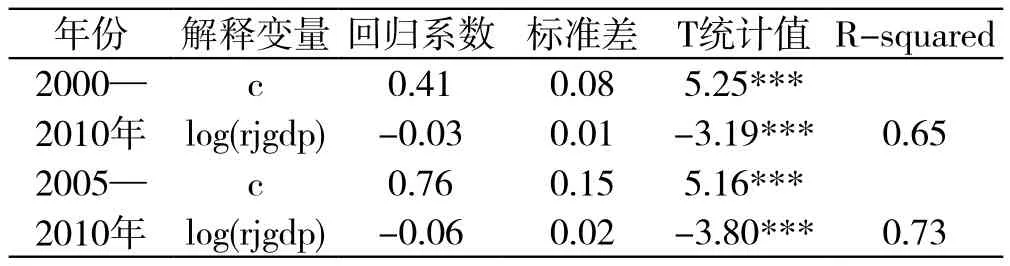

表3 四川省经济发展增长收敛计量检验结果

表3可知两模型的b都小于0,即可以认为两模型都是收敛的,即随着人均GDP的不断提高,人均GDP增长率将会不断缩小,因此期初一个地方经济发展落后、人均GDP很低时,它的人均GDP增长速度将高于期初人均GDP很高的地方,经济发展差异趋势呈现收敛。

表3中2000—2010年,是以2000年的人均GDP为解释变量,以2000—2010年10年间的人均GDP平均增长率为被解释变量做OLS回归。同理2005年—2010年是以2005年的人均GDP 为解释变量,以2005—2010年5年间的人均GDP平均增长率为被解释变量做OLS回归。表3中的回归结果显示两模型的系数在1%的显著水平下通过了检验。从模型整体的拟合程度上来看,两模型的拟合程度都大于60%,即可以认为人均GDP的变动可以解释65%以上的人均GDP增长率的变化情况。

2000—2010年模型的b=-0.03,即当人均GDP增加1%时,人均GDP增长率下降3%,即这期间四川省经济发展差异是在以3%的速度收敛。当时间段是2005—2010时模型b=-0.06,即当人均GDP每增加1%时,人均GDP增长率以6%的速度快速收敛。模型2的收敛速度是模型1收敛速度的2倍的原因是:一方面2005年的人均GDP远远高于2000年的人均GDP造成收敛效应扩大;另一方面2008年四川汶川发生地震使受灾地区遭受巨大损失的同时也给受灾及经济发展落后地区创造了发展条件,即人口变动、国家和社会的大量援助、大量的灾后重建和大型公共工程的启动对四川省落后地区的经济发展有巨大的推动作用。

四 结论与思考

本文分析了四川省2000—2010年间各市州GDP和人口数据的分析后发现:四川省经济发展的绝对差异正在随人均GDP的提高而不断扩大,但以变异系数来衡量的区域经济相对差异正在不断缩小,尤其在2008年左右,变异系数衡量的区域经济发展相对差异缩小很明显,各地区经济发展更加协调,发展更加平衡。据泰尔指数及其分解式中发现四川省总体经济差异正在逐年缩小,尤其在2008年缩小幅度非常大,这点和用变异系数所揭示的结果相同。四川省四大区域之间的差异还很大且呈现不断扩大的态势。而区域内的内部差异则以成都经济圈的区域内部差异最大且逐年缩小,其他三大区域内部经济差异非常小,但经济差异趋势是缓慢增大。由于四川省区域间差距和成都经济圈内部差异对四川省经济发展差异的贡献程度为93%—84%,因此要想四川省经济发展更加平衡、协调,需要有针对性的对四川省组间差距和成都经济圈的内部差距进行处理。最后从收敛的情况上来看,四川省经济发展差异最终结果是收敛的,且随着人均GDP的不断提高,人均GDP增长率收敛的速度越快。

为实现四川省经济协调发展必须解决两大问题:一、四川省四大经济区域之间的经济差异过大的问题。为此应该鼓励要素向川东北、川南经济区域转移,积极推动四川省四大区域之间要素的合理流动,发挥成都经济圈的辐射带动作用,形成四大经济区域之间合理分工、经济互补性强的新局面,通过资源在各大区域之间自由流动来带动川南、川东北、川西部经济的发展,以便减小四川省区域间越来越大的组间差异;二、成都经济圈的区域内部差异过大问题。成都经济圈也应该从自身经济条件出发,探索出一条协调发展的道路,争取在发挥成都市辐射带动作用下,加大对成都经济圈中落后地区的支持力度,创造更好的条件让经济圈中落后地区经济发展起来,只有这样成都片区的经济发展才能更加协调。

[1]俞路,蒋元涛.我国区域经济差异的时空分析—基于全国与三大都市圈的对比研究[J].财经研究,2007,(03):131—135.

[2]杨开忠.中国区域经济差异变动研究[J].经济研究,1994,(12): 28—33.

[3]周文杰,张璐.中部地区经济差异的空间尺度效应分析[J].地理以地理信息科学,2011,(1):49—56.

[4]柳金红,刘则渊,王贤文.东北三省经济发展差异的时空演变分析[J].东北大学学报,2013,(3).

[5]曹芳东,黄振放,吴江.1990年以来江苏省区域经济差异时空格局演变及其成因分析[J].经济地理,2011,(06):895—902.

[6]陈迅,冯敬娟.重庆区域经济差异分析—基于泰尔指数[J].技术经济,2011,30(6):65—68.

[7]孙珊珊,朱传耿,李志江.淮海经济区经济发展差异研究[J].地理学报,2009,64(8):924—934.

[8]张宁,卫海燕.基于泰尔指数的陕西省区域经济差异分析[J].江西农业学报,2010,22(5):183—186.

[9]卢小丽.四川省五大区域经济发展差异实证研究[J].内江师范学院学报,2011,27(2):53—56.

[10]邓谋优,张冬云.基于基尼系数的四川省区域经济差异分析[J].内江师范学院学报,2010,(08):73—76.

[11]黄昕.四川省区域经济差异与协调发展研究——基于公共物品供给视角[D].成都:四川师范大学,2012.

[12]明成.四川省区域经济差异及协调发展研究[D].重庆:重庆工商大学,2010.

[13]李永逸.川省区域发展差异与协调研究[D].成都:四川师范大学,2008.

[14]焦潇.探究区域经济发展差异原因的文献综述[J].华中师范大学研究生学报,2012,19(03):1-5.

[责任编辑 张灿邦]

Analysis of Regional Economic Differences and Convergence of Sichuan Province

LUO Yong-qing,HOU Xue-ying

(School of City and Environment,Yunnan University of Finance & Economics,Kunming 650221,China)

This article 21 cities of Sichuan province state can be divided into Chengdu,south of Sichuan,northeast Sichuan,western Sichuan,four major economic regions,and by using 2000-2010 Sichuan province each city GDP and population data. First of all,the standard deviation and coefficient of variation analysis absolute difference and relative difference of regional economic development of Sichuan province,and then use,type of cities of Sichuan province state Theil index and its decomposition total difference in regional economic development,regional differences,regional differences between calculated and analyzed. Through the analysis of standard deviation and found,an absolute difference of regional economic development of Sichuan province are growing;And after the variation coefficient and Theil index analysis found that the relative difference of regional economic development of Sichuan province has inverted "U" type characteristics. Four of the big regional economic difference and Chengdu economic circle on the largest contribution to the difference in regional economic development of Sichuan province,and declining trend year by year. Finally discussed the difference of regional economic development of Sichuan province,found that differences in regional economic development of Sichuan province after convergence condition is convergent.

Four Regions;Economic Difference;Theil Index;—Convergence

F014

A

1008-9128(2015)03-0096-06

2014-08-16

罗永清(1985—) ,男,四川眉山人,硕士,研究方向:区域经济政策。

候学英(1974—),女(满),黑龙江人,副教授,博士,研究方向:城市与城市贫困。