从“彩填”看建水紫陶的传承与创新

2015-12-23邹科,张睿

邹 科,张 睿

(1.建水县德顺阁紫陶制作坊,云南建水 654399;2.泸西报社,云南泸西 652400)

从“彩填”看建水紫陶的传承与创新

邹 科1,张 睿2

(1.建水县德顺阁紫陶制作坊,云南建水 654399;2.泸西报社,云南泸西 652400)

近年来,建水紫陶的装饰工艺中,出现了一种经过多次反复刻填形成丰富的色彩效果的新风格——彩填。同历史上经典的建水紫陶作品相比,此类“彩填”作品令人感到耳目一新,但其中许多作品一味追求色彩的复杂度和强烈度,缺失了文化内涵。针对这一喜忧参半的现象,文章从追溯建水紫陶的刻填装饰技艺的历史渊源开始,结合早期的经典作品分析建水紫陶的审美取向,揭示其文化内涵;通过几位颇有代表性的当代建水紫陶陶艺家的作品,讨论建水紫陶在近十几年内的发展与存在的问题;结合当下“彩填”在建水紫陶中的运用实际探讨建水紫陶刻填装饰技艺的传承与创新问题。

彩填;建水紫陶;传承;创新

作为一个陶瓷术语,“彩填”指的是斗彩的一种①。在建水紫陶的装饰工艺中,“填彩”特指近年来出现的一种新的趣味倾向——通过多次反复刻填形成丰富的色彩效果。为叙述方便,下文中提到的“彩填”一词特指建水紫陶刻填装饰中的一种风格。同历史上经典的建水紫陶作品相比,此类“彩填”作品显得十分光鲜亮丽,令人感到耳目一新。然而,其中许多作品因一味的追求色彩的复杂度和强烈度而忽略了整体上的艺术品味,以至于徒有其形式而缺失了文化内涵,可谓以辞害意也!针对这一喜忧参半的现象,本文将从追溯建水紫陶的刻填装饰技艺的渊源开始,通过分析其艺术价值,揭示其文化内涵,进而结合当下“彩填”在建水紫陶中的运用实际探讨建水紫陶刻填装饰技艺的传承与创新问题。

一 建水紫陶刻填装饰的历史渊源

陶器自发明起,便不断地同其他工艺形式不断交流。由于黏土的易加工性和廉价性,在很长的历史时期里,陶制器皿的造型和装饰经常模仿一些较为稀有和昂贵的材料制作的器皿[1]。作为一种工艺美术技法,陶瓷的刻填装饰应受启发于早期的金属镶嵌术。在辽瓷中有一种被称为“填黑”[2]的装饰技法,尽管这种刻花与施釉相结合的手法还远不是建水紫陶的刻填概念,但在思路上已经显现出后来和刻填装饰的雏形。此外,也有研究文献[2]表明,类似“填黑”的装饰技法在早在宋代的磁州窑瓷器中就有流行,到明代的景德镇也有刻填酱釉和刻填绿釉的产品,再后来的宜兴紫砂陶便有部分产品采用十分接近建水紫陶的刻填装饰手法,从文化影响力和时间顺序上来看,以上历史线索应是建水紫陶的刻填装饰手法的渊源所在。

无论如何,刻填装饰在整个中国陶瓷史上是较边缘的,在主流的叙述中或有提及刻花,却鲜有填彩的记载[3]。那么,这种古老的装饰技法为何会在中国的陶瓷史上被忽略,然后又在数百年后为建水紫陶发扬光大呢?要弄清楚这个问题,还得从历史文化的角度说起。

纵观工艺美术的发展史,可以发现各类工艺美术品总是呈现出阶段性地由简至繁的现象。比较夏、商、周三代至春秋战国及秦汉的青铜器,十分显著的是工艺的不断精进,铸造技术的不断改进,使器物的造型与纹饰由简单趋向繁缛,制造于战国早期的曾侯乙尊盘就是中国古代青铜铸造技术的杰出代表。当然,正如石器上所显现出来的关于审美与实用的复杂关系那样,工艺美术品因技术发展而呈现出的精致化过程同样也意味着审美意识的形成,而当某种技艺阶段性地发展到极致时,审美取向就有可能出现逆转。

如果说这种逆转在实用性较强的工艺品上表现得还不够显著的话,那么从美术作品中或许可以更清楚地看到这一点。西方美术从写实走向抽象大致经历了两个重要的节点,一个是文艺复兴时期的大师们将写实手法应用到了登峰造极的地步,紧跟其后的矫饰主义便是对这种已经开始令人感到审美疲劳的形式的反动;另一个是可以从矫饰主义那里找到源头的印象派及后来的一系列现代主义艺术,摄影术的出现在一定程度上取代了写实绘画的某些功能。在中国,滥觞于唐代兴起于宋元的水墨画之所以为能够取代早期细致工整的绘画方式而为后世文人推崇,也正是因为其技艺中所隐含的老庄思想。

可以说,一种工艺美术品的审美价值并不总是与其精致程度或生产效率成正比的。回到刻填技艺来说,尽管“填黑”之类的瓷上填彩手法的复杂程度还远不及建水紫陶意义上的那种刻填,但它终究不是有效率的方法。就工艺美术品的工与艺的取舍来说,生产效率与审美需求之间的平衡关系才是根本的标准。由此,也就不难理解,“刻填”这种工序繁复的装饰技艺为何会得到有着“文人陶”之誉的建水紫陶的青睐。

二 建水紫陶刻填装饰的审美取向

建水是云南为数不多的汉文化中心之一,从遍布古城内外的古迹就可看出其传承的完整性。另一方面,早期紫陶的也是从文人的需求开始的。文人趣味是中国传统文化中的主流部分,作为精英阶层,士大夫群体占有较多的财富,因而除了有能力进行文艺创作之外,也有玩乐的条件,甚至所谓的文艺创作和玩根本就是一体的,因而才有了琴、棋、书、画、诗、酒、花、茶等一系列文雅之物。从这个意义上说,在中国的传统文化中,文人既是主要的创作者也是欣赏者,除书画之外,更多的文人雅玩都是由专门的手工艺人制作,它们当中虽然不少器物原来是有实用功能的,但作为文人的把玩对象,也就成了“寒不可衣、饥不可食”的“长物”[4]。因为有了精神层面的要求,同是陶器,为文人而作还是为实用而作,其生产标准便大不同了。建水紫陶诞生之初即为前者。

建水的陶瓷生产历史悠久,在建水紫陶出现之前,有青资、青花、粗陶,这些产品多为日常品或冥器,装饰图案大多程式化。至清道光年间,基于“刻填装饰-无釉磨光”工艺的紫陶以其古朴的质地深受文人喜爱。

建水紫陶现存的早期作品,大多填色简洁、书画清雅。结合中国文人思想来看,这种与近来流行的“彩填”背道而驰的形式显然不是技术局限的结果,而是审美取向使然。中国的传统审美不同于西方之处在于,基于老庄思想的意境追求不在形内而在形外,书画中的空灵感要求创作者惜墨如金,以少胜多、无中生有才是最高境界。

王定一的这件作品就是一个很好的例子(图1、图2)。斗子面上的主要部分由著名的建水紫陶装饰形式——断简残贴构成。所谓“断简残贴”是将真、草、隶、篆四体书法作品以残破的形式相互叠加而成的一种装饰手法,形成错落有致的随兴意味,是放达的文人品性的体现。

这种手法据传始于元代大书画家钱选,后被称为“锦灰堆”、“集破”、“集珍”、“八破图”、“打翻字纸篓”等。同明清以来流行于江南瓷器上,已十分程式化、民俗化的“锦灰堆”装饰相比,由王一定首创在建水紫陶上应用的“断简残贴”更加接近文人旨趣,这很大程度上与建水紫陶的泥料和“刻填装饰-无釉磨光”工艺有关。建水紫陶的泥料细腻,经打磨后细者如玉般琳珑剔透,粗者似石样沉着深厚,加之刻填显出的金石气息,其古拙韵味可独步于陶瓷艺术之林。为与媒材的气息浑然一体,此斗子的装饰仅填了黑、白及4个灰色,且灰色之间变化微妙,借助形状的大小差异和交错排列,形成含蓄而丰富的视觉效果,令人在观赏把玩的过程中顿生怀古之幽思。

图1 王定一作品

图2 王定一作品

建水紫陶的另一著名的装饰手法是“淡艳”。民国时期建水制陶名家丁吉三在白泥胚上,用色彩相近的泥料由浅到深逐渐过度,填充泥料作画,在陶上做到中国传统水墨画中墨分五色的艺术效果,成为建水紫陶装饰又一重要风格。从他的两件作品(图3、图4、图5)上可以清楚地看到陶上刻填出的线条有着微妙的浓淡变化,人物形象生动、概括,画面清雅,虽无“断简残贴”的厚重,却多了一份高古的飘逸洒脱。

图3 丁吉三作品

图4 丁吉三作品

图5 丁吉三作品

无论从“断简残贴”还是“淡艳”装饰的作品来看,都可以看出,建水紫陶从一开始就不乏彩泥的应用,只不过出于对传统书画格调的追求,前辈们总是非常克制地用色,或工或写,所用手法始终是围绕着画面的整体意境展开,“文人陶”之誉大概由此得来。

三 建水紫陶刻填装饰的传承与创新

1949年以后,建水紫陶也像其他所有工艺品那样转向集体化的生产方式,其审美标准也由原来的文人趣味转变为群众需求。尽管这样的要求让建水紫陶的价值取向重新回到之前的日用性层面,但因为一批老艺还在,所以在新中国成立以后的30多年间建水紫陶产品在造型和装饰上仍保留了很高的品质,其中以汽锅最有代表性。作为建水特色菜肴——汽锅鸡的烹饪器具,紫陶汽锅兼功能性与文化性于一体,早期的作品也同文玩一样被赋予了浓厚的文化气息,如由王式稷书画的这件作品(图6)就是一件应用了“断简残贴”的精品。锅盖上用隶书写“饮和食德”③四个大字,给人吃喝后感觉到自在,享受和乐,享受到先人的德泽。锅身上装饰的残贴除经典的真、草、隶、篆四体书法作品之外,还露出一幅白描山水的片断,书画与器具的形制及功能融为一体、相得益彰,由此雅致的饮食文化亦可见建水的传统文化底蕴之深广。

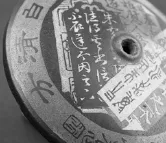

同民国时期的作品相比,集体化生产的汽锅少了这样的文气,其内容多为当时必须的一些口号,如这口刻填有“人民大会堂”字样的汽锅(图7),虽然已无“断简残贴”或“淡艳”的装饰,但其制作工艺仍然十分考究。恰恰是在生产这样一些看似已经远离早期“文人陶”的群众日用器物的过程中,建水紫陶的制作技艺才得以传承下来,为日后的再次兴盛保留了星星之火。

图6 王式稷书画作品

图7 陶器厂汽锅

改革开放以后,建水紫陶开始迎来了新的发展机遇,一些超越于日用陶的工艺美术产品逐步重现,最近流传的“彩填”实际上可以追溯到那个时期开始,其中颇具代表性的陶艺家有谭知凡和马成林。上个世纪70年代即进工艺美术陶厂工作的谭知凡,在从云南艺术学院进修回来之后便致力于建水紫陶的装饰创作。由于受到学院及现当代陶艺的影响,谭知凡的作品在坚持使用建水紫陶传统工艺的基础上融合了许多构成性的因素,经过多年的探索拓展出新的风格。在他的这件作品上(图8),不仅有他开创的贴片刻填装饰——即用浮雕的方式演绎“断简残贴”装饰手法,而且在填色上也十分大胆,用色多样、对比强烈,形成了丰富的视觉效果。与谭知凡同一时代进入工艺美术陶厂的另一位陶艺家——马成林曾师从建水制陶名家向福功学艺,在历经了多年传统技艺的磨炼之后,身为彝族的马成林结合本地少数民族文化创作了大批充满原始意味的陶艺作品(图9),除了造型上突破传统和大量应用单刻装饰手法之外,在色彩应用方面,他和谭知凡一样采用了许多强烈的设色方式,在当代建水紫陶创作中独树一帜。

图8 谭知凡作品

图9 马成林作品

同这两位大刀阔斧往前走的前辈不同,自幼热爱中国传统书画艺术的70后陶艺家向进兴在建水紫陶的创作中强调文人趣味。就“彩填”潮流的兴起而言,如果说谭知凡和马成林更多地是开启了一种创新风气的话,那么向进兴则是将传统的“断简残贴”和“淡艳”装饰进行了传承式的拓展,而他这一似乎是往回走的探索恰恰是“彩填”风格盛行的直接推动力。在向进兴大量地应用渐变刻填技法之前,很多人一直以为建水紫陶的刻填装饰只适合做一些类似黑白木刻效果。然而,正如向进兴分别作于2006年和2007年的这两件作品(图10、图11)呈现的那样,建水紫陶上的彩泥刻填不仅可以做出墨分五色的笔墨层次,而且还可以还原纸上绘画的各种特殊肌理,甚至还可以再现一些如漫长岁月留下的斑驳痕迹。同丁吉三开创的“淡艳”相比,向进兴的“彩填”无论在饱和度方面,还是在颜色数量上,还是在渐变的复杂度上都远远过之,然而,他的作品并没有因此而张狂或轻佻,相反,器物形制、书画内容与形式、打磨效果之间的和谐关系使这些层次异常丰富的作品不仅保有“文人陶”和幽远意境和古拙气息,而且还多了几分纸上笔墨的趣味。

图10 向进兴作品

图11 向进兴作品

当然,要做到这样的效果是很不容易的,彩泥刻填毕竟不如直接书画自由,加之烧成过程中的颜色变化,要恰如其分地用“彩填”再现文人风采不仅需要熟练地掌握材料特性和刻填技法,而且还需要深厚的文人素养和娴熟的书画技艺,后者也正是建水紫陶的灵魂之所在。

结语

综上所述,刻填装饰并非越有五彩斑斓的效果就越好,作为建水紫陶的传统核心技艺,刻填的效果需要根据器物的造型、书画的内容与形式和对烧成效果的预期来进行取舍。当然,这也并不意味着建水紫陶只能按照传统的文人趣味去创作。近十几年来,在各级政府的大力推动下,建水紫陶已经踏上了产业化的道路,所谓产业,其实是一个产品生产的系统,整体上说固然是有着批量化倾向的,但更重要的是产品的系统性,即一个有着从高到低的层次体系,其中的高端产品不仅是整个产业体系不可或缺的组成部分,而且也是建水紫陶作为一个民族民间工艺品种的形象标识,而这部分产品的生产,抑或就是艺术作品的创作必须考量自身在何种程度上继承了传统,在哪些方面有了实质性的创新。这实际上就是一个文化内涵的历史性显现问题,它的核心是一以贯之的精神传承,而不仅仅是形式的延续或更新。就当下的“彩填”来说,可喜的是越来越多的尝试正让建水紫陶的面貌丰富起来,而不足的是还缺乏更多的优秀作品来提升建水紫陶的整体形象。因此,建水紫陶的传承与创新并非一个矛盾的问题,它需要陶艺家们在更多地研习前人的基础上大胆尝试,不仅是尝试如“彩填”这样实际上是内存于传统之内的技艺,而且还可以通过学习将外地的、现代陶艺的许多优秀因素引进来,通过多方位与多层次的创作、制作和经营构建一个良性的建水紫陶市场,共同推动建水紫陶产业的发展。

注释:

①《南窑笔记》载,凡是釉下青花和釉上彩色拼斗成完整图案的,称斗彩;凡是釉下青花双勾图案轮廓线,釉上填入彩色的,称填彩。而从釉下青花和釉上彩相结合的角度看,填彩也属斗彩范畴之内.

②辽代陶瓷的胎上装饰有刻花、印花、贴花三种.其中,刻划花除了直接刻划外还有雕釉、剔粉、填黑三法.雕釉是在挂釉后再雕刻花纹;剔粉是在成坯后先施化妆土,然后再进行刻划;填黑是把刻划的花纹以外的部位填以黑釉,使花纹更加突出.

③“饮和”语出《庄子·则阳 》:“故或不言而饮人以和”;“食德”语出《周易·讼》:“六三,食旧德”.

[1][英]爱德华露西·史密斯.世界工艺史[M].朱淳译.杭州:中国美术学院出版社,2006:16.

[2]陆明华.中国陶瓷[M].上海:上海外语教育出版社,2002.176.

[3]中国硅酸盐学会.中国陶瓷史[M].北京:文物出版社,1982. 322-323.

[4][明]文震亨,[明]屠隆.长物志·考盘余事[M].杭州:浙江人民美术出版社,2011:21.

[5]田丕鸿.建水陶瓷[M].昆明:云南美术出版社,2004.

[6]李朝春.云南建水窑陶瓷[M].昆明:云南民族出版社,2010.

[7]李朝春.红河国际大通道[M].昆明:云南民族出版社,2011.

[8]高媛菲.陶戏墨韵——向进兴与建水陶[M].昆明:云南美术出版社,2013.

[责任编辑 贺良林]

Inheritance and Innovation of Jianshui Purple Pottery from the " Color filling "

ZOU Ke1,ZHANG Rui2

(1.Deshunge Studio of Jianshui Pottery,Yunnan jianshui 654399,China;2.Luxi newspaper,Luxi 652400,China)

In recent years,a new decorative style of Jianshui Pottery called FILL COLOR is popular,which produces rich color effects after carve and fill repeatedly. Compared with the classic works of Jianshui Pottery in history,such FILL COLOR works are refreshing. However,many of the works are lack of cultural connotation because of the blind pursuiting of complexity and intense of colors. In response to this mixed phenomenon,the paper begins with dating back to the early decorative style of Jianshui Pottery,reveals its cultural connotations with examples;discusses issues of the development of Jianshui Pottery within the last ten years with several works of the contemporary Jianshui Pottery artists;discusses issues of the inheritance and innovation of decorative art of Jianshui Pottery with actural applications of Jianshui Potter.

Fill Color,Jianshui Pottery,inheritance,innovation

J527

A

1008-9128(2015)03-0019-04

2015-01-07

邹科(1973-),男,云南建水人,研究方向:建水紫陶制作工艺研究。