人口年龄结构、预期寿命与居民消费率

——基于省际动态面板系统GMM的检验

2015-12-21李斌吴书胜

李斌,吴书胜

(湖南大学经济与贸易学院,湖南长沙,410006)

人口年龄结构、预期寿命与居民消费率

——基于省际动态面板系统GMM的检验

李斌,吴书胜

(湖南大学经济与贸易学院,湖南长沙,410006)

利用中国1997—2012年的省级面板数据和动态面板GMM估计方法,考察了人口年龄结构、预期寿命对居民消费率的影响。结果发现,人口年龄结构、预期寿命对居民消费率有显著影响,但具有很大的区域性。东中西部地区比较表明:少儿抚养比对居民消费率的影响由大到小为东部、中部、西部;老年抚养比对居民消费率影响由大到小为西部、中部、东部;预期寿命对居民消费率的影响由大到小为东部、西部、中部。

人口年龄结构;预期寿命;居民消费率;动态面板;GMM估计

一、文献综述

经济体制市场化改革以来,我国经济持续快速发展。在拉动经济发展的“三驾马车”中,投资占主导地位,而消费的贡献率一直处在一个相对较低的水平。并且在消费结构中,居民消费支出在持续走低。尽管近年来我国政府致力于经济结构转型,扩大内需,2012年消费对经济增长的贡献率高于投资,但我国与发达国家的居民消费水平还是具有一定的差距。据统计,2012年我国居民消费率只有35%,明显低于美国的70%、日本的60%和俄罗斯的52%。中国居民较低的消费意愿导致国内居民消费不足,使得经济增长结构呈现不均衡态势。因此,研究中国居民消费率偏低的原因对于进一步激发消费的巨大潜力,实现“两型社会”和“中国梦”的伟大目标具有重要的现实意义。现有文献对于居民消费率及其影响因素的研究主要集中在以下几个方面。

首先是经济驱动。一是居民收入。学界普遍认同居民收入水平是居民消费的主要影响因素。凯恩斯认为消费者的现期消费仅由现期收入水平决定。满足基本消费需求后,引致消费会随收入的增加而增加,但不同消费倾向的消费者引致消费增加幅度不一致。二是收入增长率。收入增长率对消费具有重要影响,但具体作用方向不确定。根据生命周期理论[1],居民消费只与人均收入水平的增长率有关,而与收入水平无关。Kraay[2]、Modigliani和Cao[3]进一步论证了这个观点。但是前者研究表明收入增长率对家庭消费率具有显著的正向影响。而后者则认为未来的收入增长率对家庭消费率有着显著的负相关关系。三是通货膨胀率。通货膨胀率对居民消费率的影响方向同样是不确定的。Bailey[4]认为高通货膨胀会降低家庭的购买力,因此会将大部分收入都用于消费,间接提高了消费率。而Mundell[5]则认为高通胀对实际货币均衡有一个负面影响,个人为了恢复其实际财富会增加储蓄,降低消费。

其次是政府推动。一是社会保障。一般而言,较高的社会保障水平和完善的保障体系会提高居民消费水平,进而提高居民消费率。Modigliani等的[6]研究认为,社会保障越完善,居民的预防性储蓄就减少,储蓄意愿就会减弱,边际消费倾向就越高。我国学者[7−9]研究认为,快速变化的中国经济结构缺乏完善的社会保障体系,使得居民采取预防性储蓄以防范未来,造成现阶段居民总消费不足。方匡南与章紫艺[10]进一步论证了上述观点,认为有社会保障家庭的人均消费要高于无社会保障家庭的人均消费。二是社会分配。社会分配公平程度对居民消费具有重要影响。刘文斌[11]、袁志刚等的[12]研究认为大部分财富集中在少数人手中,造成收入分配不均,不同收入水平人群的消费倾向不一致,导致了居民消费不足。

最后是社会变动。一是人口年龄结构。人口年龄结构对居民消费率具有重要影响,但不同地区、不同时间段影响结果不确定。国外实证方面,列夫(Leff)[13]通过对74个国家的面板数据进行研究,发现少儿抚养比和老年抚养比与消费率之间均具有显著的正相关性。而Wilson[14]利用澳大利亚和加拿大时间序列数据对储蓄率和年龄结构作协整回归分析,并不支持人口年龄结构和储蓄率存在相关关系。国内研究始于2000年,随着人口年龄结构发生变化,我国进入老龄化社会。李文星等[9]利用动态面板GMM估计方法,使用1989—2004年省际面板数据,发现少儿抚养比对居民消费率具有显著负影响,但这种影响不大,而老年抚养比对居民消费率的影响不显著。于潇[15]等则认为中国当前处于人口老龄化初期阶段,老年人口比重快速提高的同时伴随着少儿人口比重的迅速下降,在老年人消费系数高于少儿消费系数的情况下,人口老龄化对消费的影响表现出正效应;当老龄化进入加速发展阶段时将对消费需求产生抑制效应。二是人口预期寿命。人口预期寿命也会影响居民消费率。舒尔茨[16]认为基于年龄结构的生命周期理论无力解释东亚地区的“消费率之谜”,而预期寿命延长则是主要原因。国内学者研究预期寿命与居民消费率相关关系的文献很少,刘长生和简玉峰[17]、刘生龙等[18]通过收集省际面板数据进行研究分析,发现人口预期寿命对居民消费率具有显著的负向影响。

通过前文综述发现,首先,已有的研究主要是从经济、政府和社会三个方面进行研究。但是在社会层面,受老龄化进一步加重的影响,在人口预期寿命增加的情况下,已有研究在数据方面具有一定局限性。其次,社会层面的研究只是单一地关注人口年龄结构对居民消费率的影响或预期寿命对居民消费率的影响,很少有文章将二者联合起来进行研究。最后,就我国实际来讲,经济体制改革以来,我国人口预期寿命的提高会影响我国居民的消费行为选择。但是,国内人口预期寿命对居民消费率影响的研究还处在空白期。为此,本文以人口年龄结构和人口预期寿命两个方面为核心,在控制其他影响因素的基础上,考察它们对我国居民消费率的影响方式及影响程度。

二、理论机制分析

根据生命周期假说(LCH),理性经济人依照效用最大化原则,平滑一生的消费。我们将理性经济人的一生分为三个阶段,少年阶段、工作阶段(中年阶段)和老年阶段。选取工作阶段的微观代表性个体,推导其一生收入和财富消费的效用最大化配置测度及其影响程度。

(一) 基本假设

其一,t时期中年阶段(m)个体将一生工资收入(YL)和财富收入(WR)按不同比例分别在维持当期子女消费当期个人消费当期老人消费下期个人消费和当期子女遗留财富五个层面。

其二,t时期中年阶段(m)个体收入来源于工资收入(YL)和财富收入(WR),其中财富收入的金额等于上期中年阶段(m)个体留下的遗留财富的折现值,即上期中年阶段(m)个体工资收入的固定比例(α1)数的折现值。

其三,t时期中年阶段(m)个体有一个不变的时间偏好率(θ)和一个适用于任何时刻(t)的消费效用函数:

其四,t时期中年阶段(m)个体追求消费效用最大化,且消费效用是可以跨期累加的。

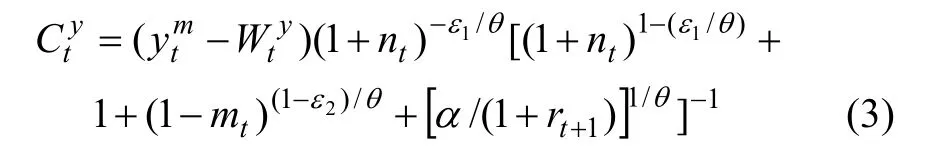

(二) 最优消费规划

t时期中年阶段(m)个体最优消费策略由以下规划确定:

(三) 结论分析

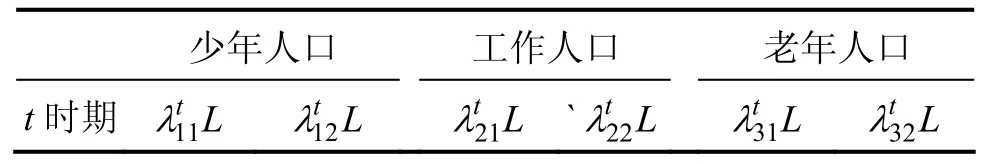

(1)~(6)给出了微观代表性个体的最优消费规划,但宏观居民消费率是宏观总体居民消费总额和宏观总体居民收入的比值,故还应将宏观人口年龄结构因素考虑进去。设定t时期人口总人数为L,其中少年人口、工作人口和老年人口所占比例分别为λ1、λ2、λ3,每个阶段的人口又分为两部分。具体的t时期的人口数量变化如表1。

表1 t时期的人口数量

我们发现宏观居民消费率对少儿抚养比(yd)和老年抚养比(od)的偏导数均大于零,即随着少年抚养比的增大(如少年人口增长率大于工作人口增长率)和老年抚养比的增大(如老年人口增长率大于工作人口的增长率)时,居民消费率有增大的趋势,但增大的程度还受到少年人口出生率(nt)、老年人口死亡率(mt)、边际效用递减程度(ε1、ε2)、既定的消费效用贴现率α、t时期中年阶段(m)个体给当期子女遗留财富的比重和常数θ决定。

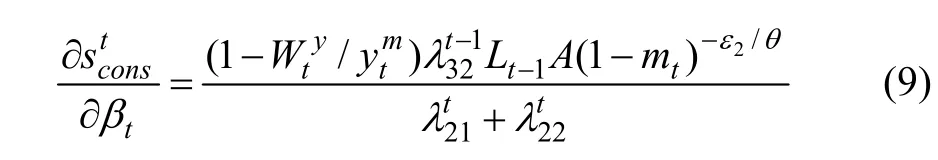

另外,由于人民生活水平、医疗水平和个人健康意识的增强,人均预期寿命会延长,也即在t−1时期数量的人口中有βt比例的人口在t时期继续存活,则t时期老年人口第二部分人口数量应为时期宏观居民消费率对βt求取偏导数,结果如下:

结果发现宏观居民消费率对βt的偏导数大于零,说明人均预期寿命(life)的延长对居民消费率具有正向促进作用,预期寿命越长,增加幅度越大,居民消费率增长得越快。其他因素如人均居民收入、城乡收入差距等,虽在理论模型推导中没有明确体现,但其对居民消费率有着不可忽视的重要影响。

三、计量模型与数据处理

(一) 计量模型设定

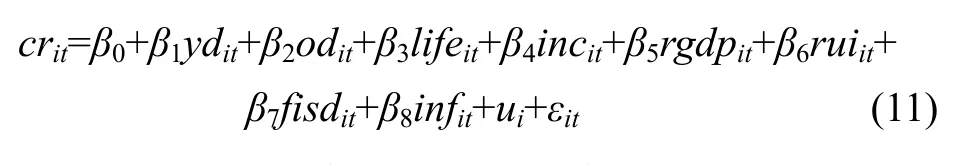

在建立计量模型时,考虑到在样本区间内,我国实施了一系列的经济体制改革,市场、消费者所处的经济环境并不稳定,因此,本文采用简约型模型。由于本文核心变量是人口年龄结构和预期寿命(life),基础变量为收入增长率(inc)和人均收入水平(rgdp),则建立如下基本计量模型:

上式中:下标i代表地区,t表示时间,ui为不可观察的地区效应,εit为随机扰动项。crit表示i地区t时期的居民消费率,ydit表示i地区t时期的少儿抚养比,odit表示i地区t时期的老年抚养比,lifeit表示i地区t时期的人均预期寿命,incit表示i地区t时期的居民收入增长率,rgdpit表示i地区t时期的居民收入水平。

理论上,预期寿命的增加会在一定程度上改变人口年龄结构,提高老年抚养比,加重人口老龄化进而影响居民消费率。为了检验估计结果的稳健性,在方程(10)的基础上,加入反映收入差距对居民消费率影响的城乡收入比变量(rui)、反映社会保障支出对居民消费率影响的公共财政支出比变量(fisd)、反映物价水平变动对居民消费率的影响通货膨胀率变量(inf),则得到如下面板回归方程:

(10)(11)式是静态面板数据模型,主要运用固定效应模型(FE)和随机效应模型(RE)估计。如果ui与某个解释变量相关,则选择固定效应模型;若与所有解释变量不相关,则选择随机效应模型。但(10)(11)式忽略了居民消费率可能存在的滞后性,再加上居民消费率和人均收入、收入增长率、通货膨胀率之间存在相互影响,估计方程(10)(11)可能会出现内生性问题。为避免内生性问题对估计结果的影响,还加入了居民消费率的滞后项(crit−1),更好地反映了居民消费率的动态变化特征,动态面板方程如下:

传统的面板数据估计方法不再适用方程(12),本文采用广义矩估计(GMM)方法进行估算。广义矩估计(GMM)分为一步估计和两步估计,又可以分为差分GMM估计、系统GMM估计。由于两步估计的标准差存在偏倚,一步系统GMM比一步差分GMM运用更多的信息,有效性更强。本文选择一步系统GMM估计方法,这样不仅可以有效控制居民消费率可能存在的序列自相关,前期值与残差之间可能存在的内生关联,还可以控制其他解释变量与残差之间可能存在的内生性问题。

(二) 变量测度

一是居民消费率。居民消费率(cr)是指一个国家或地区在一定时期内,用于居民个人消费和社会消费的总额占当年国民支出总额或国民收入使用额的比率。本文用各地区居民消费支出占支出法计算的地区GDP的比重来表示。

二是人口年龄结构。本文采用少儿抚养比(yd)和老年抚养比(od)来表示人口年龄结构。少儿抚养比为15岁以下人口数除以15~64岁人口数,老年抚养比为65岁及以上人口数除以15~64岁的人口数。

三是预期寿命。本文采用人均预期寿命(life)来检验预期寿命对中国居民消费率的影响,采用《中国统计年鉴》上人均寿命间接地进行推算。

四是其他变量。收入增长率(inc)由剔除了物价水平偏差的人均收入计算得到。居民收入水平(rgdp)用居民人均可支配收入来表示,并对其进行自然对数处理。城乡收入差距为城镇居民人均支配收入与农村居民人均支配收入之比(rui)表示。社会保障水平用公共财政支出所占国内生产总值的比值(fisd)表示。通货膨胀率(inf)是通过各省份的年度环比cpi指数计算得出,本文使用的是名义通货膨胀率。

(三) 数据处理

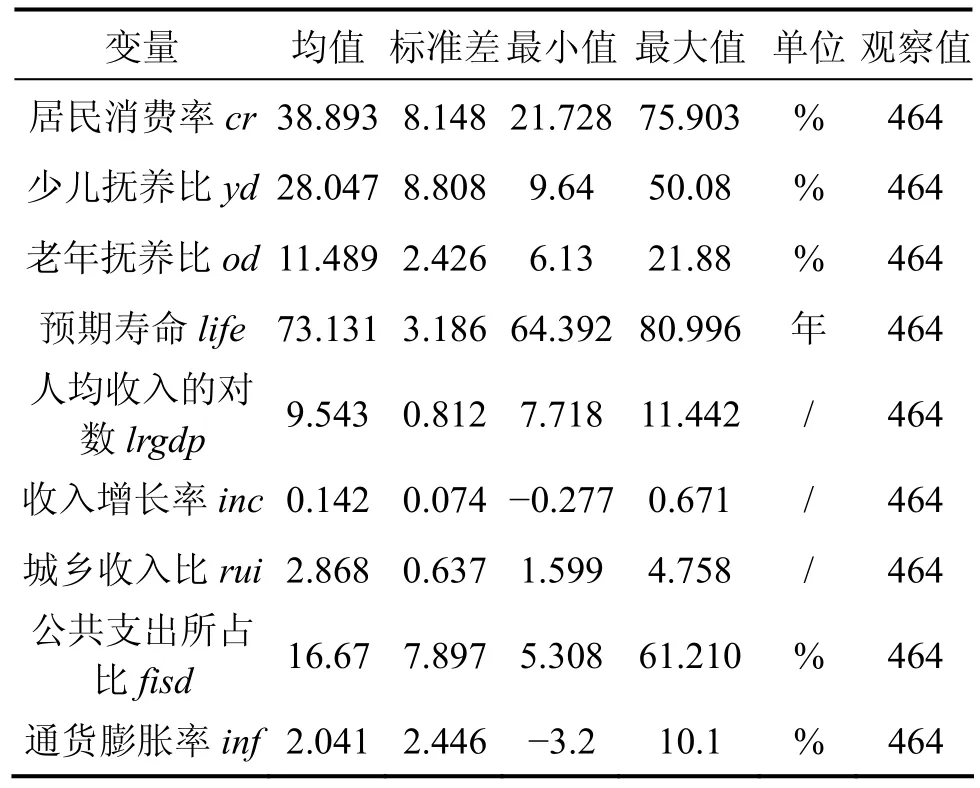

本研究对象为除香港、澳门和台湾以外的31个省、直辖市和自治区。我们收集以上地区1995—2012年的数据,但根据实际情况,将样本确定为1997—2012年。西藏与重庆数据不全,没有包括在内。数据主要来源自《新中国六十年统计资料汇编》《1990年以来中国常用人口数据集》《中国统计年鉴》。为反映我国的区域差异和地区不平衡的情况,本文将我国在地域上分成三部分,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地区包括广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。全国范围各变量的统计描述见表2。为更直观地揭示人口年龄结构、预期寿命与居民消费率的相关关系,我们分别对其进行拟合,结果发现,少儿抚养比与居民消费率成正相关关系,而老年抚养比、预期寿命与居民消费率成负相关关系。

表2 各变量的描述性统计

四、实证结果分析

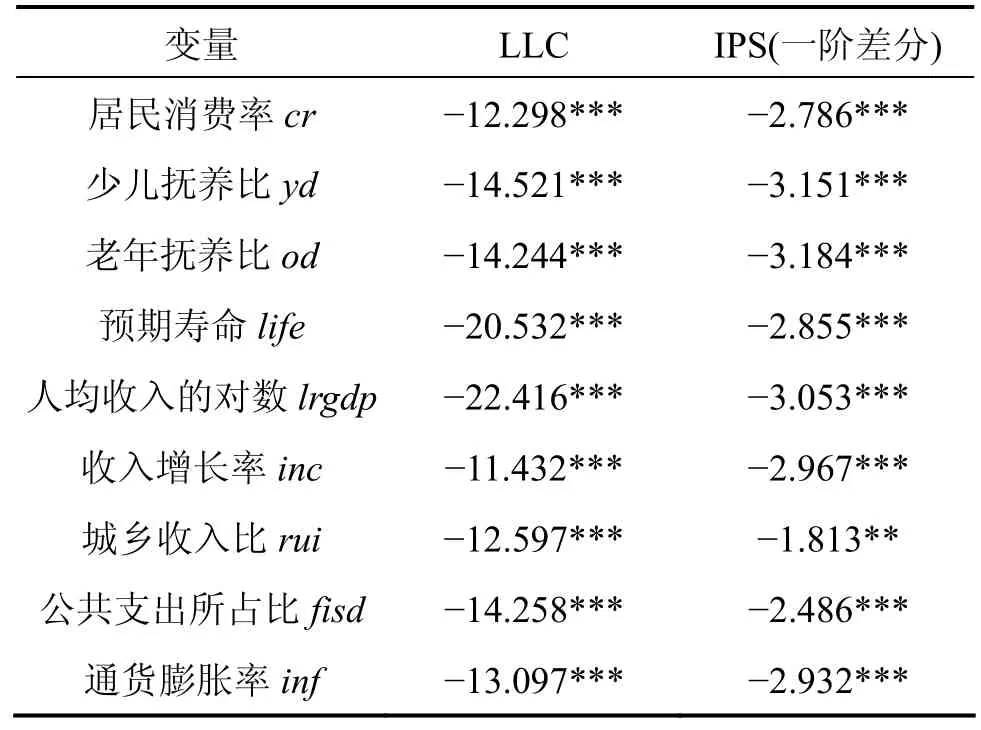

(一) 面板数据的单位根检验

为避免伪回归问题,首先进行面板数据的平稳性检验,考察各变量是否存在同阶单整。如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,可以进行协整检验。但也有如下的宽限说法:如果变量个数多于两个,即解释变量个数多于一个,被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时,则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。本文采用LLC和IPS两种方法进行单位根检验,前者原假设为存在同质单位根,后者原假设为存在异质单位根,当两者结论不一致时则认为存在单位根,即数据是非平稳的。观察表3可知LLC检验中,所有变量的水平序列都是平稳的;而IPS检验中,所有变量水平序列都不平稳,但都是一阶单整的I(1),可以进行协整检验。

表3 面板数据的单位根检验结果

(二) 面板数据的协整检验

面板数据的协整检验方法主要有两大类:一类是建立在E-G两步法检验基础上的面板协整检验,具体有Pedroni检验和Kao检验;另一类是建立在Johansen协整检验基础上的面板协整检验。此处采用Kao检验,其原假设为不存在协整关系,检验结果如表4所示。检验结果在1%的显著性水平下拒绝原假设,表明变量之间存在长期均衡关系。

表4 Kao协整检验结果

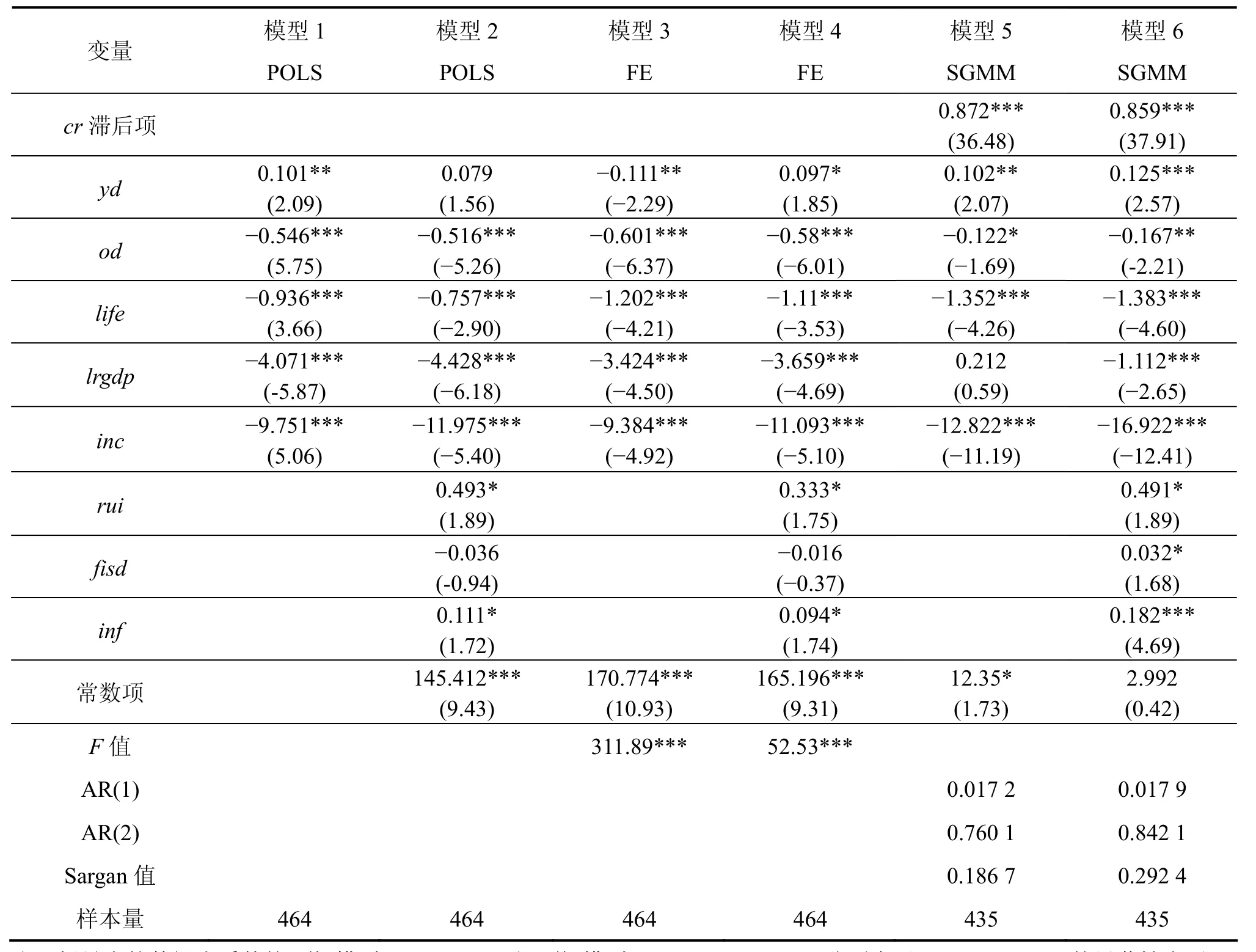

(三) 基本回归结果与稳健性分析

本文选取人口年龄结构、预期寿命为核心变量,人均收入和收入增长率为基本变量,城乡收入比、公共财政支出占比、通货膨胀率为控制变量。另外,为了比较不同方法可能产生的差异,本文采用了面板最小二乘法(POLS)、固定效应模型(FE)和广义矩估计(SGMM)。为了得到更稳健的估计结果,在基本方程回归的基础上添加控制变量进行回归分析。估计结果如表5所示。

估计结果显示:第一,变量系数方面,不同变量对于运用不同估计方法得到的估计结果具有很强的一致性,结果是稳健的;第二,统计检验方面,变量基本上通过了5%水平以上的显著性检验。方法上,模型5、6优于其他四个模型。AR(2)检验值表明模型设定不存在残差的二阶序列自相关,Sargan检验的统计量表明模型设定的工具变量有效,不存在过度识别的问题,即说明广义矩估计模型设定是合理的,故选用模型5和模型6进行结果分析。

少儿抚养比(yd)的系数为0.102和0.125,即少儿抚养比提高对居民消费率具有正向促进作用,这与张乐和雷良海[19]、杨思家[20]的研究结论一致,也符合本文的理论模型结论。一方面,样本期间内,受计划生育政策影响,我国少儿抚养比持续下降,从1997年的36.7%下降到2012年的23.8%,16年时间内下降了12.9个百分点。即使父母对孩子的人力资本投资会增加,但是单一子女家庭的抚养费用还是低于多子女家庭的抚养费用。另一方面,中国传统观念中的“养儿防老”促使父母把子女看成储蓄的替代物,子女数量多时,作为养老保证的个人储蓄会大幅减少。而子女数量较少时会激励父母较少当期消费,把更多资源转变成储蓄或者其他财富形式,以满足个人在下期养老支出和子女的遗留财富。

老年抚养比的系数为−0.122和−0.167,即老年抚养比的增加会导致居民消费率的降低,与毛中根、孙武福和洪涛[21]、李春琦和张杰平[22]的研究结论一致,但与理论模型和生命周期假说(LCH)相反。因为理论模型的t时期老年人最优消费水平和生命周期理论(LCH)的储蓄积累效应均是在老年人具有相当的消费倾向的前提下得到的。不完善的社会保障体系、勤俭节约的生活习惯和对未来疾病的不确定预期使中国的老年人倾向储蓄,具有较低的边际消费倾向,大部分农村老年人具有更低的边际消费倾向。这在一定程度上解释了我国居民消费率持续走低的原因。

少年抚养比(yd)对居民消费率影响不同于老年抚养比对居民消费率的一个重要因素就是,因为少年处在生理的成长和知识的学习阶段,其边际消费倾向较高且趋于稳定。而老年人受上述各种因素的影响,其边际消费倾向较低且不稳定。

表5 居民消费率的基本估计(全国)

预期寿命的系数为−1.352和−1.383,对居民消费率的影响显著为负,即人口预期寿命增长降低居民消费率,与刘生龙、胡鞍钢和郎晓娟[18]、范叙春和朱保华[23]的研究结论一致。样本期间内,我国经济趋于高速发展,人民经济生活水平和医疗水平的提高以及养生意识的增强,我国居民预期寿命从2000年的71.40岁增加到2010年的74.83岁。预期寿命的延长加重了社会老龄化的程度,会在一定程度上进一步降低老年人的边际消费倾向,进而对居民消费率有负向影响。

(四) 分区域回归结果与分析

为反映我国地域差异而带来的经济发展不平衡,对全国、东部、中部和西部分别进行了一步系统GMM估计,可进一步观察样本分区后核心变量对居民消费率的影响方向及其结果是否稳健。表6体现了分区域的估计结果。根据回归结果,在一步系统GMM估计中序列相关检验和Sargan检验均通过,说明GMM估计中选择的工具变量是有效的,且模型设定是合理的。

通过对三大区域的回归结果分析,发现核心变量人口年龄结构、预期寿命对各区域的居民消费率的影响方式及程度具有很大的差异性。

少儿抚养比(yd)对东部居民消费率有正影响,通过显著性水平1%的检验,与全国层面估计结果一致,这与张乐和雷良海[19]的研究结论一致。而对中部、西部的居民消费率的影响为负,并且都没有通过显著性检验。样本期间内,随着改革开放步伐的加快,东部地区经济发展速度和总量都领跑中西部地区,区域间居民收入差距大。在计划生育政策大的背景下,随着少儿抚养比的降低,较高的经济收入水平促使东部地区的t时期中年阶段(m)个人加大个人下期消费和当期子女遗留财富的比例而进行存储或者转换为其他形式的财富,降低了宏观的居民消费率。而中西部地区受地理位置限制,经济发展滞后于东部地区,随着少儿抚养比的降低和家庭收入的增加,单个家庭会加大对子女人力资本投资比例,也即t时期中年阶段(m)个人会加大当期子女消费投入。

老年抚养比(od)与东部区域居民消费率负相关,与全国层面估计结果一致,却与中西部居民消费率呈现正相关变动,这与毛中根、孙武福和洪涛[21]的研究结论一致。第一,就个人家庭而言。随着老龄化的加重,虽然各地区老人会加大对养老和预防疾病的支出,但东部地区收入水平处在较高层次,养老和预防疾病的支出占收入的比例明显小于中西部地区。特别是西部农村地区,由于这两部分支出所占比例过大,导致部分居民放弃治疗或者选择简单治疗。即模型t时期中年阶段(m)个人分配给老年人的最优消费水平差异化且失衡。第二,就社会保障而言。由于东部相对中西部社会保障体系完善、补助稳定,其在一定程度上替代了居民消费的刚性需求,居民就会增加储蓄,间接致使消费率下降。这与陈志科和马少珍[24]的研究结论一致,即家庭收入水平和社会保障可增加老年人的消费需求。

预期寿命(life)对东部地区居民消费率正相关,通过了显著性水平1%的检验;与中西部地区居民消费率呈负相关,但中部地区没有通过显著性检验。为了更稳健地检验预期寿命对居民消费的影响,依次将少儿抚养比、老年抚养比去掉进行回归,结果发现预期寿命对各区域的影响方向及程度基本保持不变,保持了高度的稳定性。

被解释变量的滞后一期(crit−1)系数为0.734~0.892,且都通过了1%水平的显著性检验,说明我国居民消费很稳定,具有很强的惯性。人均收入增长率(inc)对居民消费率为负向影响,且非常稳定,保持在−18.022至−13.112。而人均居民收入的对数(lrgdp )对东部地区居民消费率影响为负,对中西部地区影响为正。中西部地区发展缓慢,居民收入水平相对较低,收入水平的增加会提高他们的消费倾向。通货膨胀率(inf)对居民消费率的影响为正,即通货膨胀率上升的时候,人民的实际收入水平下降,为保持基本消费需求,会增加名义消费,表现为居民消费率的提高。城乡收入比(rui)对居民消费的影响在中、东部表现为正相关,西部表现为负相关。公共支出占比(fisd)对中西部居民消费率有正向影响,且在中部通过显著性水平5%的检验,对东部则具有负向影响。但其影响系数为−0.042~0.153,影响程度很小,可能是因为政府财政政策对居民消费的引致效应和挤出效应相互抵消。

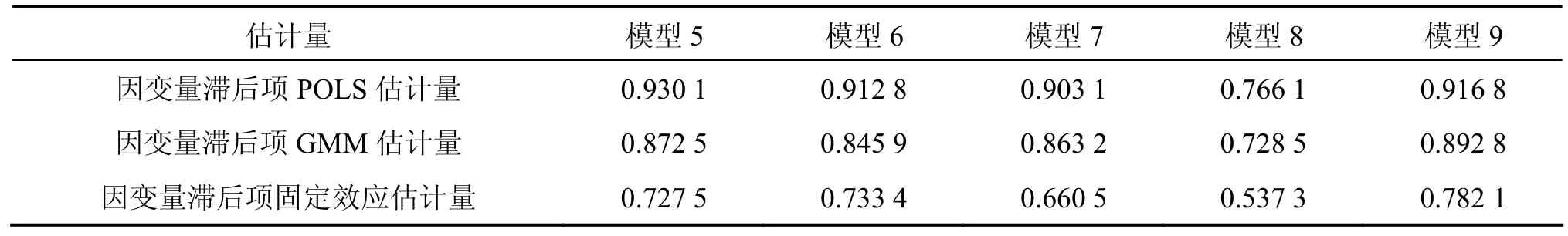

(五) 模型参数的一致性

广义矩估计(GMM)是一种工具变量法,其估计量具有一致性,但当样本量较小或者使用的工具薄弱时,动态面板估计量容易产生很大的偏倚。POLS估计时,由于因变量的滞后项和不可观察的地区效应ui正相关,POLS估计量应该是向上偏倚的。固定效应模型估计时,由于因变量的滞后项和随机扰动项εit负相关,其估计量应该是向下偏倚的。当因变量滞后项的GMM估计量处在POLS估计量和固定效应模型估计量之间时,则说明GMM估计量结果没有发生较大偏倚。表7是上述五个一步系统GMM模型的因变量滞后项的POLS估计量和固定效应估计值。其因变量滞后项的GMM估计值的确处在两者之间,这说明我们的GMM估计结果是一致的,并没有因为样本量和工具的选择而产生较大偏倚。

表7 因变量滞后项POLS、GMM、固定效应模型估计量

五、结论和建议

本文通过构建以微观代表性个体通过平滑其一生消费在五个方面,并以理性经济人消费效用最大化为目标的“拉式函数”模型,发现少儿抚养比、老年抚养比和预期寿命都与宏观居民消费率呈现正向变动关系。然后基于1997—2012年中国省级面板数据,以人口年龄结构、预期寿命为核心变量实证考察了全国、东部、中部和西部居民消费率的影响因素。结果发现,人口年龄结构、预期寿命是影响我国居民消费率的影响因素。从核心变量看,东部地区少儿抚养比和人均预期寿命与居民消费率正相关,与老年抚养比负相关;但中西部地区保持一致,和东部地区影响方向正好相反。少儿抚养比对居民消费率的影响由大到小为东部、中部、西部;老年抚养比对居民消费率影响由大到小为西部、中部、东部;预期寿命对居民消费率的影响由大到小为东部、西部、中部。从基础变量看,人均收入水平偏低是影响中西部地区居民消费率偏低的主要原因;但居民收入增长率在各个地区对居民消费率都呈现负向影响,保持高度一致性。根据实证分析结果,在国内居民消费率持续走低的情形下,扩大内需,提高消费需求在国民生产总值中的比重尤为重要,应该从以下几个方面进行推进。

第一,中西部地区居民消费率偏低的首要原因是居民人均收入水平偏低,只有在高水平的收入水平上,中西部居民才会加大基本生存消费、教育、医疗、旅游等方面的消费。为提高中西部地区人均收入水平,分西部地区和中部地区两个方面进行说明。

就西部地区而言,首先,国家继续推进实施“西部大开发”战略,加大外资、内地对西部地区的投资规模,拓宽投资渠道;其次,西部地区应积极利用已有的天然资源和悠久的文化传统,发展旅游业及其附加产业,使西部地区特有的手工艺产品走出大山,面向更广阔的市场;最后,地方政府应利用高效的信息资源,有的放矢地组织乡村居民技能培训,增加乡村居民的就业竞争力。同时,地方政府应该积极宣传中央政策,使每一户居民(特别是农村居民)最大限度了解政策信息,增强收入预期意识,加大个人边际消费倾向。

就中部地区而言,首先,国家继续积极推进“中原经济区”“环长株潭城市群”“皖江城市带”“武汉经济圈”和“鄱阳湖经济圈”为核心的重点区域开发,实现重点区域率先崛起,进而带动整个中部崛起。其次,在经济结构转型的重要时期,中部地区经济承接沿海地区的制造业等产业转移。同时,在提升自身经济实力的同时,提高高新技术产业的研发。最后,中部地区应高效利用全国综合交通运输枢纽的巨大优势,扩大运输业规模,增加居民就业岗位。

第二,在中西部地区收入水平提升的同时,政府加大对教育的投资。地方财政应该向地方教育倾斜,加大学校基础设施建设、教师优秀人才的引进和教师资源的合理利用。家庭应增强教育理念,认可“知识可以改变命运”的观念,加大对子女人力资本投资,提高子女生存发展能力。东部地区是经济发展的“领头羊”,经济发展水平处在较高程度,教育资源丰富。同样应增强家庭知识理念,扩大家庭对子女教育需求在“宽度”和“深度”方面的支持力度,以此来提升居民教育消费,提高居民消费率。

第三,有效利用我国丰富的劳动力资源,优化劳动力资源配置,提高居民消费率。尽管中国接下来的发展将面临越来越严重的人口老龄化的问题,老年抚养比持续上升,但人口老龄化也有利。其一,人口的老龄化能够积累一批科学和文化素质较高的人才,发挥老年人才的余热不仅可以降低人口智力投资成本,更可以为成熟技术在国民经济各部门的应用创造条件。其二,发展老龄产业,使老龄消费能够成为我国经济增长的新领域。政府通过制定和完善扶持老龄产业发展的法律法规和优惠政策,提高老龄人口的购买力,这也能缓解老龄化对经济造成的冲击。

第四,完善社会保障制度,深化养老保险制度改革。社会保障制度的完善能够减少人们对未来的不确定性预期,这能促进人们增加当期消费而减少为未来的生活所进行的预防性储蓄。特别对于中西部农村地区而言,可以改变其长期以来的“养儿防老”观念,增加消费。

同时我们可以综合国际社会保险制度改革实践的经验和教训,结合自己的国情,对现有的社会保障制度进行调整,使居民敢于消费,乐于消费。另外,应加强观念疏导,特别是改变老年人“保守”的消费观念,提高其边际消费倾向。

[1] Ando A, Franco Modigliani.The life-cycle hypothesis of saving:aggregate implication and tests [J].American Economic Review, 1963, 53(1): 55−84.

[2] Kraay, Aart.Household saving in China [J].World Bank Economic Review, 2000, 14(3): 545−570.

[3] Modigliani, Franco, Shi Larry Cao.The Chinese saving puzzle and the life-cycle hypothesis [J].Journal of Economic Literature, 2004, 42(1): 145−170.

[4] Bailey, Martin J.The welfare cost of inflationary finance [J].Journal of Political Economy, 1956, 54(2): 93−100.

[5] Mundell, Robert.Inflation and real interest [J].Journal of Political Economy, 1963, 71(3): 280−283.

[6] Modigliani F, Tarantelli E.The consumption function in a developing economy and the Italian experience [J].American Economic Review, 1975, 65(5): 825−842.

[7] 龙志和, 周浩明.中国城镇居民预防性储蓄实证研究[J].经济研究, 2000(11): 33−38.

[8] 罗楚亮.经济转轨、不确定性与城镇居民消费行为[J].经济研究, 2004(4): 100−106.

[9] 李文星, 徐长生, 艾春荣.中国人口年龄结构和居民消费率: 1989—2004[J].经济研究, 2008(7): 118−129.

[10] 方匡南, 章紫艺.社会保障对城乡家庭消费的影响研究[J].统计研究, 2013(3): 51−58.

[11] 刘文斌.收入差距对消费需求的制约[J].经济学动态, 2000(9): 13−16.

[12] 袁志刚, 朱国林.消费理论中的收入分配与总消费—及对中国消费不振的分析[J].中国社会科学, 2002(2): 69−76.

[13] Leff N H.Dependency rates and savings rates [J].American Economic Review, 1969(5): 886−896.

[14] Wilson S.The savings rate debate: does the dependency hypothesis hold for australia and Canada? [J].Australia Economic History Review, 2000(2): 199−218.

[15] 于潇, 孙猛.中国人口老龄化对消费的影响研究[J].吉林大学社会科学学报, 2012(1): 141−147.

[16] 舒尔茨.人口结构和储蓄: 亚洲的经验证据及其对中国的启示[J].经济学季刊, 2005(7): 991−1018.

[17] 刘长生, 简玉峰.寿命预期, 教育资本与内生经济增长[J].当代财经, 2011(8): 15−25.

[18] 刘生龙, 胡鞍钢, 郎晓娟.预期寿命与中国家庭储蓄[J].经济研究, 2012(8): 107−117.

[19] 张乐, 雷良海.中国人口年龄结构与消费关系的区域研究[J].人口与经济, 2011(1): 16−21.

[20] 杨思家.人口年龄结构变化对我国居民储蓄率的影响分析[J].经济问题探索, 2013(5): 7−11.

[21] 毛中根, 孙武福, 洪涛.中国人口年龄结构与居民消费关系的比较分析[J].人口研究, 2013: 82−92.

[22] 李春琦, 张杰平.中国人口结构变动对农村居民消费的影响研究[J].中国人口科学, 2009(4): 14−22.

[23] 范叙春, 朱保华.预期寿命增长、年龄结构改变与我国国民储蓄率[J].人口研究, 2012(4): 18−28.

[24] 陈志科, 马少珍.老年人居家养老服务需求的影响因素研究—基于湖南省社会调查[J].中南大学学报(社会科学版), 2012(3): 26−30.

Population age structure, life expectancy and household consumption rate: GMM test with provincial dynamic panel data

LI Bin, WU Shusheng

(School of Economy and Trade, Hunan University, Changsha 410006, China)

By using panel data from Chinese provinces during the period 1997—2012, the study conducts a dynamic panel analysis of the impacts of population age structure and life expectancy on household consumption rate.The results show that population age structure and life expectancy have significant impacts on household consumption rate with huge regional characteristics.A comparison of eastern, central and western areas suggests that the descending order of the effect of child dependency ratio on household consumption rate is eastern, central and western areas, that the descending order of the effect of aging on household consumption rate is western, central and eastern areas, and that the descending order of the effect of expectancy on household consumption rate is eastern, western and central areas.

population age structure; life expectancy; household consumption rate; dynamic panel data; GMM estimation

F063.2

A

1672-3104(2015)02−0109−09

[编辑: 苏慧]

2014−11−17;

2015−01−27

国家软科学研究计划重大项目“科技促进经济发展方式转变的评价方法和体系研究”( 2011GXS1B001);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-12-0174)

李斌(1968−),女,湖南湘乡人,湖南大学经济与贸易学院教授,博士生导师,主要研究方向:科技进步与经济增长,国际贸易,现代物流;吴书胜(1991−),男,河南信阳人,湖南大学经济与贸易学院应用经济学博士研究生,主要研究方向:科技进步与经济增长