广蓄B厂上位机系统改造技术研究

2015-12-20单鹏珠陈杰陈龙张柏

单鹏珠,陈杰,陈龙,张柏

(1. 南京南瑞集团公司 水利水电技术分公司,江苏 南京 210000;2. 丹江口水力发电厂,湖北 丹江口 442700)

广州蓄能水电厂是我国第一座高水头、世界上装机容量最大的抽水蓄能电厂,电厂二期工程(即广蓄B厂)总装机容量为120万kW,安装了4台30万kW可逆式水泵水轮机组。广蓄B厂计算机监控系统上位机PROKON-LSX系统是由德国西门子(SIEMENS)公司设计开发的双总线型、分布式计算机监控系统[1],主机硬件采用的是SUN SPARC ULTRA 1 Model 140型工作站,操作系统为SUN Solaris 2.5。

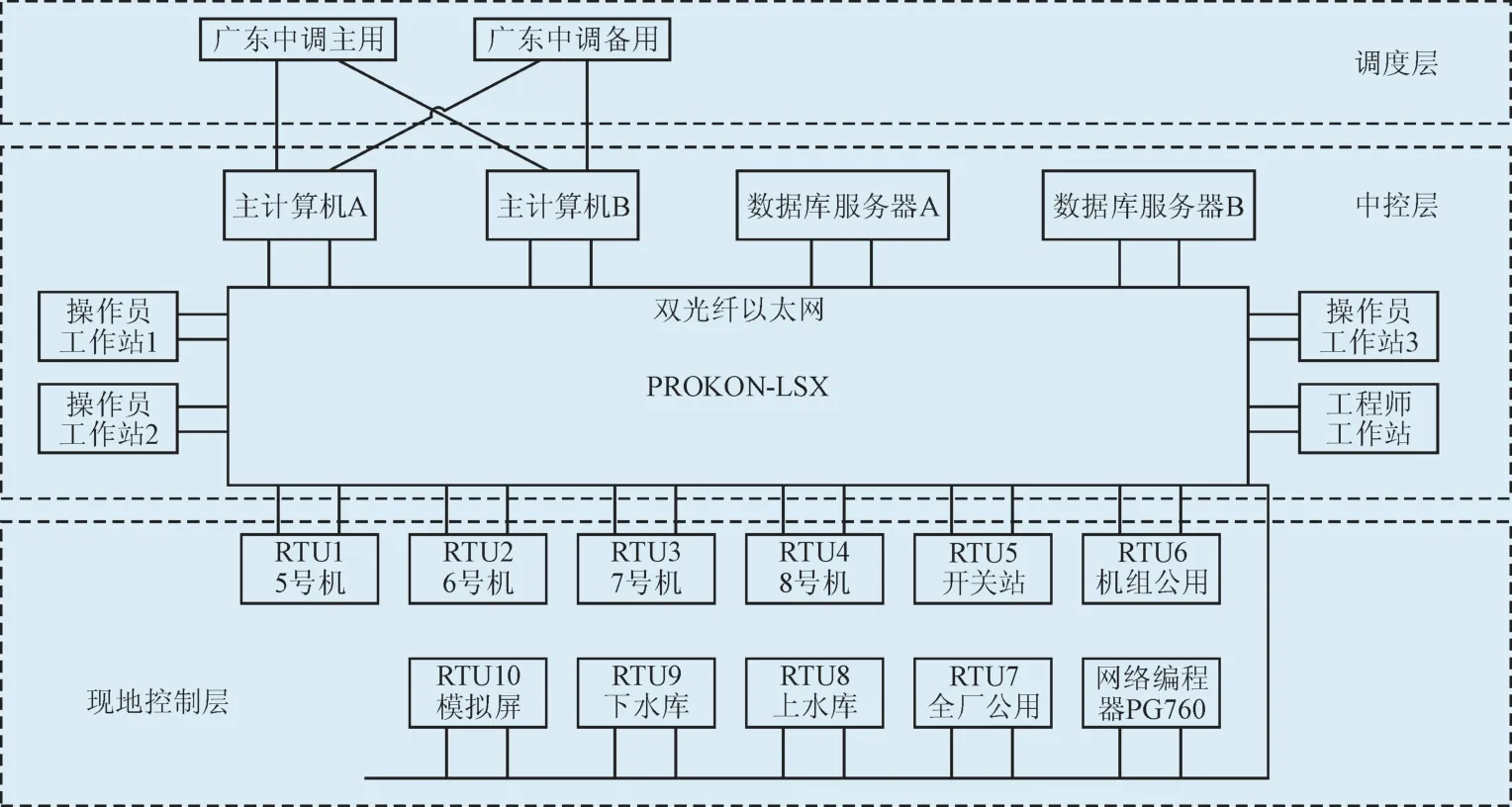

广州蓄能水电厂B厂的计算机监控系统由调度层、中控层和现地控制层组成。其中,调度层包括广东省电力中心的EMS系统和本厂中控层相连接的通信设备,中控层由计算机控制系统PROKON-LSX实现全厂设备的监视和控制,现地控制层则由西门子可编程控制器SIMATIC S5 PLC对电厂的10个RTU单元进行管理。广蓄B厂上位机系统改造主要针对中控层的PROKON-LSX系统。

广蓄B厂中控层的上位机系统PROKON-LSX与现地控制层的西门子可编程控制器SIMATIC S5 PLC之间通过冗余的SINEC H1数据总线系统交换数据,该总线系统同时也实现中控层和现地控制层的数据交换。广蓄B厂计算机监控系统结构如图1所示。

1 西门子PROKON-LSX系统存在的问题

图1 广蓄B厂计算机监控系统结构图Fig. 1 SCADA structure diagram of Guangzhou pumped storage plant B

广蓄B厂计算机监控上位机系统于1998年正式投入商业运行,至今运行时间已超过16年,由于监控系统老化所导致的硬件故障及软件功能不足的问题日益突出。限于早期计算机自动化发展水平,西门子PROKON-LSX上位机系统所采用的软、硬件技术已经不能满足电厂生产运行及日常维护的需要[2],上位机系统的技术改造势在必行。

1.1 硬件问题

1)上位机主计算机SUN UlTRA 1 140工作站硬件老化严重,其硬件故障将直接影响上位机系统运行,造成监控系统瘫痪等严重后果;

2)数据库服务器镜像硬盘故障率高,容量仅有2.1 G,无法进行历史数据备份和数据归档。

3)西门子上位机系统硬件设备已全部停产,备品备件采购困难,有些设备甚至无法采购。

1.2 软件问题

1)数据库服务器无数据冗余功能,任何数据库硬盘故障,均将导致整个数据库系统崩溃,从而丢失所有的历史数据。

2)PROKON-LSX操作系统采用solaris 2.5及oracle7.3.1数据库,其功能单一、安全性低,系统操作极为不便,人机交互困难,无任何有效的系统维护软件,维护工作繁琐且容易出错。

3)系统功能存在设计缺陷,报表和画面设计较为简单,无法满足当前电厂运行的需求;操作员站也经常出现死机、画面无法刷新等故障。

4)与中调通信的网关机在通讯故障时无报警提示和故障记录,只能由人工巡检发现故障,给运维排查问题带来极大困难。

5)系统不具备AGC和AVC成组控制功能,只能采用单机控制方式。

1.3 售后服务问题

2003年,西门子水电公司业务发生变更后,西门子中止了对广蓄B厂监控系统的售后服务及技术支持,此后电厂监控系统所有维护检修工作只能依靠电厂运维人员自行研究处理,这在国内其他电厂是绝无仅有的。西门子售后服务及技术支持的中断造成了电厂监控系统检修维护难以深入,部分运行设备的缺陷甚至无法处理,而且厂内技术人员也无法得到相关技术培训,厂内技术力量出现断层。

2 上位机改造技术难点

广蓄B厂上位机系统改造主要是计算机监控系统中控室层PROKON-LSX的硬件设备及软件功能的升级改造。鉴于我国具有自主知识产权的大型抽水蓄能电站监控系统国产化技术日臻成熟稳定,如辽宁蒲石河、安徽响水涧等大型抽水蓄能电站在2011年均已投入商业运行,因此从运行维护、经济成本及售后服务等多方面综合考虑[3],广蓄B厂上位机系统改造优先选用国产化监控系统。

广蓄B厂上位机系统改造需要实现与原有西门子现地控制层(RTU)的数据交换,并由新的上位机系统实现全厂设备的监视和控制,因此广蓄B厂上位机系统改造存在以下技术难点:

1)如何实现新上位机系统与SIMATIC PLC的数据通信,这是本次改造中最大的技术难点。

西门子原监控系统上位机PROKON-LSX 与SIMATIC S5 PLC使用SINEC H1协议进行数据通信,西门子SINEC H1协议为西门子内部通讯协议,对外不公开,只能采用西门子的专用通讯网卡CP1430TCP才能实现与SIMATIC S5 PLC的数据通信[4]。本次技术研究突破西门子的技术封锁,采用了直接数据通信和间接数据通信2种方法来实现新的上位机系统与SIMATIC S5 PLC的数据通信。

2)上位机系统的改造须综合考虑后续的LCU现地单元改造,避免造成新的技术难点和过度投资。

3 与SIMATIC S5 PLC的直接数据通信

3.1 直接数据通信实现方法

与SIMATIC S5 PLC的直接数据通信,实际上就是对西门子SINEC H1协议进行技术解密,通过对现有SINEC H1协议网络通信报文的分析,解析出SIMATIC S5 PLC的通信格式,还原通信数据;然后在新的上位机系统应用解析出的通信格式,使用C语言编程实现与SIMATIC S5 PLC的上下行的数据交互。

西门子SINEC H1工业以太网的通信协议采用了以太网协议与ISO8073,并在物理层与数据链路使用了IEEE802.3协议[5],SINEC H1协议的解密实现过程如下:

1) 通 过 地 址 族 为AF_INET、 类 型 为SOCK_STREAM来创建socket套接字。

2)使用ioctl的IO通道管理函数来获得上位机通讯网卡所对应的MAC地址,共占6个字节,该MAC地址作为源地址(Source MAC Address),而SIMATIC S5 PLC的CP1430通讯模块对应的MAC地址作为目标地址(Destination MAC Address)。IEEE 802.3的以太网数据帧格式,如表1所示。

表1 以太网数据帧格式Tab. 1 Ethernet data frame format

3)将socket 中 的sll_family、sll_protocol、sll_ifindex、sll_hatype、sll_pkttype、sll_halen、源地址、目标地址等参数初始化,并使用这些参数进行SOCKET连接,该连接必须使用SOCK_RAW参数完成,以便能接受到包括802.3协议在内的所有底层信息。SOCKET建立成功后将返回生成的SOCKET,后续所有操作就在此SOCKET基础上完成。

4)建立连接过程:首先上位机软件发请求帧(Connect Request,功能码0xe1),SIMATIC S5 PLC会回复确认请求帧(Connect Confirm,功能码0xd1),其后软件再发确认帧(Acknowledge,功能码0x60),通过这3个交互过程,建立通讯链接并激活。

5)请求数据过程:软件读取SIMATIC S5 PLC数据,就要发数据帧(Data,功能码0xf0),SIMATIC S5 PLC先会对该数据帧回复确认帧(Acknowledge,功能码0x60),代表其收到了数据帧,紧接着再发一封数据帧(Data,功能码0xf0)回复SIMATIC S5 PLC内的数据。软件收到SIMATIC S5 PLC回复的数据帧后,要再发一封确认帧(Acknowledge,功能码0x60)予以回复确认。此时,一次数据的请求过程完成。

6)断开连接过程:首先本发明软件发请求帧(Disconnect Request,功能码0x80),SIMATIC S5 PLC会回复确认请求帧(Disconnect Confirm,功能码0xc0),其后软件再发确认帧(Acknowledge,功能码0x60),通讯连接即断开。

以上对上位机与SIMATIC S5 PLC通讯的过程进行了阐述,其中数据帧(Data)包含了SIMATIC S5 PLC通讯的SINEC H1规约,这样能正确完整地收到所有有效数据。在SINEC H1规约中,可以通过指定不同功能码来读取不同的数据区内容,如输入输出寄存器、内部寄存器、DB数据块等,为了保证数据传输速率,可以在SIMATIC S5 PLC程序中将所有数据汇总到一个DB块中,供上位机读写[6]。

3.2 系统连接方式

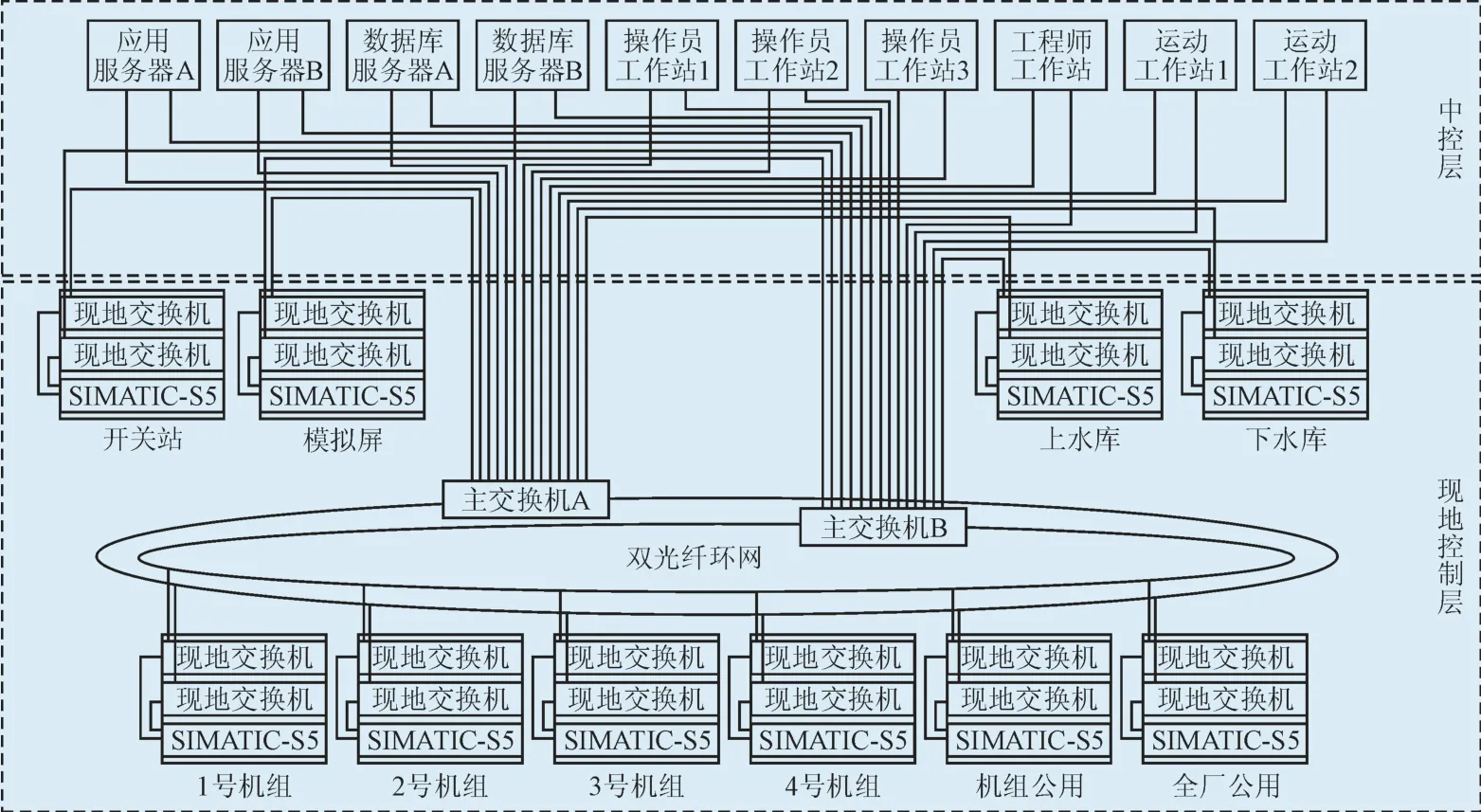

新上位机系统配置双光纤冗余环网,监控系统主交换机通过AUI-RJ45转换器与SIMATIC S5 PLC的1430TF网卡进行网络连接;新上位机系统所有服务器和工作站采用网络屏蔽双绞线与监控系统主交换机连接。直接数据通信的连接方式如图2所示。

4 与SIMATIC S5 PLC的间接数据通信

4.1 间接数据通信实现方法

SIMATIC S5 PLC的间接数据通信是指通过SIMATIC S7 PLC作为数据中转站,SIMATIC S5 PLC与SIMATIC S7 PLC完成数据交互后,再由SIMATIC S7 PLC实现与新的上位机系统的数据通信。SIMATIC S7 PLC起到了一个数据中转的作用。

新上位机系统与SIMATIC S7 PLC使用TCP/IP专有协议进行数据通信,SIMATIC S7 PLC通过西门子FETCH/WRITE协议采集SIMATIC S5 PLC所有I/O数据,并上送新上位机系统,监控系统所有控制指令也通过SIMATIC S7 PLC下发到SIMATIC S5 PLC,从而实现新上位机系统对全厂设备的监视和控制功能。

4.2 系统连接方式

4.2.1 新上位机系统与SIMATIC S7 PLC

新上位机系统配置双光纤冗余环网,赫斯曼交换机通过光纤与各LCU的2台SIMATIC S7 PLC连接,新上位机服务器和工作站采用网络屏蔽双绞线与交换机连接。

新上位机系统主机服务器与SIMATIC S7 PLC采用冗余通信工作方式,主机服务器分别与各LCU的2台SIMATIC S7 PLC进行数据采集,上位机数据库由工作模式为主的服务器进行更新,确保数据来源的唯一性。控制令的下发也由工作模式为主的服务器下发,确保控制指令的唯一性。

4.2.2 SIMATIC S7 PLC与SIMATIC S5 PLC SIMATIC S7 PLC与SIMATIC S5 PLC通过AUIRJ45转换器直接连接。

4.2.3 新老上位机系统并列运行方式新上位机系统与西门子原上位机系统在运行初期采用并列运行的工作方式,西门子老系统可作为备

用方式暂时保留,待新系统长期运行稳定后即可拆除老的上位机系统。间接数据通信的连接方式如图3所示。

5 2种通讯技术方案探讨

图2 新上位机系统直接数据通信连接示意图Fig. 2 Direct data communication connection diagram of new upper SCADA

图3 新上位机系统间接数据通信连接示意图Fig. 3 Indirect data communication connection diagram of new upper SCADA

直接数据通信方式是直接与SIMATIC S5 PLC进行数据通信,没有中间环节,机组生产实时数据刷新迅速,控制调节指令也能够快速执行,因此这种方式有很高的实时性。但是由于这种方式是基于对西门子SINEC H1协议进行解密后实现的,其数据通信的可靠性和稳定性需要经过长时间的运行检验,虽然与某台机组的直接通讯测试结果表明,机组所有生产信息均可实现在线刷新,控制调节指令也能准确执行,但是用户从稳定性和可靠性考虑,这种直接数据通信方式宜作为备用方案。

间接数据通信方式是由SIMATIC S7 PLC进行数据中转,这种方式唯一的缺点就是中间环节较多,实时性弱于直接通信方式,但是稳定性和可靠性高。SIMATIC S7 PLC与SIMATIC S5 PLC之间通过西门子内部通讯协议进行数据交互,能够保证通讯的可靠性和稳定性;SIMATIC S7 PLC与新上位机系统使用西门子基于TCP的Fetch/Write通讯协议进行数据通信,这种通讯方式已经在葛洲坝、鲁布革、龚嘴等多个电厂通过了实际运行的检验,通讯的可靠性和稳定性也没有问题。此外,现场进行的间接通讯测试表明,虽然使用SIMATIC S7 PLC进行数据中转,但是数据采集的周期仍保证在100 ms以内,实时性能够满足电力生产的需求。

选用间接数据通信方式还有一个优势就是有利于后期LCU升级改造。由于SIMATIC S5 PLC在90年代就已经停产,其最新PLC型号为SIMATIC S7系列,间接数据通信方式采用的SIMATIC S7 PLC在后期进行LCU的升级改造时可以直接代替现有的SIMATIC S5 PLC,一方面可以节省用户的投资,降低改造成本,另一方面,也可以大大缩短设备采购和现场调试的周期。

6 后期现地控制单元改造实施方案

抽水蓄能电站可逆式水泵水轮机组I/O点多,工况复杂,且各LCU控制单元之间联系密切,因此后期LCU的改造复杂程度很高,需要综合考虑,详细规划,后期LCU改造可以考虑以下2种实施方案。

6.1 先独立后整体的实施方法

依据电站检修计划,按顺序完成改造LCU的独立调试,待所有LCU独立调试完成后再进行LCU间的调试,如LCU间数据互取、背靠背拖动调试等功能,并将所有LCU一次性接入新的上位机系统。

本实施方案优点是各LCU独立调试,对未改造的LCU调试影响较小,过程可控性强;但是改造期间其他LCU将无法与该LCU通讯,背靠背拖动功能无法实现,只能使用SFC拖动实现抽水功能。

6.2 LCU改造与通信同步实施

改造的LCU在实现与其他LCU的数据通信功能时,同步进行LCU的功能调试,包括与其他LCU的联合调试,调试完成后接入新的上位机系统。

本方案由于实现了通信与改造的同步实施,因此对其他非改造LCU的影响最小,可以最大限度地缩短改造周期,也有利于电厂的安全稳定运行。

7 结语

我国早期的大型抽水蓄能电站基本都使用西门子、阿尔斯通等国外监控技术,但由于外方监控厂家的技术封锁,使得我国抽蓄电站运行维护成本[7]非常之高;在大型抽水蓄能电站监控技术国产化后,抽蓄电站的运维成本仅为国外系统的1/5,大大减轻了电站的运维成本。

本文针对广蓄B厂西门子监控系统上位机改造所提出的技术解决方案突破了SIMATIC S5 PLC通信的技术壁垒,为广蓄B厂计算机监控系统国产化提供了技术支撑,同时本文也可以为其他使用SIMATIC S5 PLC的控制系统的改造提供技术参考。

[1] 刘昕. 广州蓄能水电厂B厂计算机监控系统[J]. 自动化博览,2002(1):14-16.LIU Xin. The computer monitoring system of plant B in Guangzhou pump storage power plant[J]. Automation Expo,2002(1):14-16(in Chinese).

[2] 汪军,张红芳,周庆中,等. 我国抽水蓄能电站计算机监控系统技术评析[J]. 水电自动化与大坝监测,2002,26(1):22-24.WANG Jun,ZHANG Hongfang,ZHOU Qingzhong,et al.The technical analysis of computer monitoring system of pumped storage power station in China[J]. Hydropower Automation and Dam Monitoring,2002,26(1):22-24(in Chinese).

[3] 周庆中,汪军,王善永,等. 国产化大型抽水蓄能电站计算机监控系统[J]. 电力系统自动化,2007,31(17):87-89.ZHOU Qingzhong,WANG Jun,WANG Shanyong,et al.The computer monitoring system of large pumped storage power station in China[J]. Automation of Electric Power System,2007,31(17):87-89(in Chinese).

[4] 李明河. SINEC H1局域网通信解析及实现[J]. 安徽工业大学学报,2001,18(3):193-195.LI Minghe. SINEC H1 analysis and implementation of LAN communication[J]. Journal of Anhui University of Technology,2001,18(3):193-195(in Chinese).

[5] 盛光杰,钱江东,陆长胜,等. 工业以太H1网及现场总线应用技术探讨[J]. 武钢技术,2006,44(6):44-48.SHENG Guangjie,QIAN Jiangdong,LU Changsheng,et al. Discussion on application technology of industrial ethernet H1 network and field bus[J]. Wuhan Iron and Steel Technology,2006,44(6):44-48(in Chinese).

[6] 李友平,庞敏,周业荣,等. Siemens S5 PLC及其在水电厂监控系统中的应用[J]. 水电自动化与大坝监测,2003,27(6):17-19.LI Youping,PANG Min,ZHOU Yerong,et al. The Siemens S5 PLC and application of monitoring system in hydropower plant[J]. Hydropower Automation and Dam Monitoring,2003,27(6):17-19(in Chinese).

[7] 贺儒飞. 抽水蓄能机变保护国产化若干重要问题研究[J].电网与清洁能源,2014,30(9): 88-91.HE Rufei. Study on some important problems of the localization of protection equipment for pumped storage power station[J]. Power System and Clean Energy,2014,30(9): 88-91(in Chinese).