‘凤丹’种子成熟过程中脂肪酸的累积规律

2015-12-19韩继刚李晓青高乐旋袁军辉胡永红

刘 炤 ,韩继刚 ,李晓青 ,李 健 ,唐 雪 ,高乐旋,袁军辉,张 颖,胡永红

(1.上海辰山植物园a.中国科学院上海辰山植物科学研究中心;b.上海市资源植物功能基因组学重点实验室,上海 201602;2.上海江南牡丹研究所,上海 201602;3.青岛农业大学,山东 青岛 266109)

‘凤丹’种子成熟过程中脂肪酸的累积规律

刘 炤1a,1b,2,韩继刚1a,1b,2,李晓青3,李 健1a,1b,2,唐 雪1a,1b,2,高乐旋1a,1b,2,袁军辉1a,1b,2,张 颖1a,1b,2,胡永红1a,1b,2

(1.上海辰山植物园a.中国科学院上海辰山植物科学研究中心;b.上海市资源植物功能基因组学重点实验室,上海 201602;2.上海江南牡丹研究所,上海 201602;3.青岛农业大学,山东 青岛 266109)

为了给油用牡丹优良品种的选育提供理论依据,对‘凤丹’种子成熟过程中的形态和生理生化特征变化、脂肪酸累积规律进行了研究。结果表明,花后0~60 d是‘凤丹’种子的快速发育阶段,60 d之后种子的生长速度明显放缓;种子平均干质量在110 d达到最高(0.33 g),110 d以后略有降低;种子含油率呈“S”型变化,在花后100 d时达到最高(24.62%)。种子发育过程中检测到棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸等11种脂肪酸,其中饱和脂肪酸含量逐渐下降,不饱和脂肪酸含量不断上升。根据‘凤丹’种子发育过程中的形态和生理生化指标的变化,可以将种子的成熟过程划分为绿熟期、黄熟期、完熟期、枯熟期4个时期,将脂肪酸的积累可以分为脂肪酸积累初期、脂肪酸迅速积累期、脂肪酸含量降低期等3个阶段。完熟期应该是油用‘凤丹’种子的适宜采收期。

凤丹;种子发育;脂肪酸;累积

牡丹属芍药科芍药属牡丹组,是有着悠久栽培历史的中国传统名花和传统药用植物[1-2]。事实上,牡丹不仅具有很高的观赏价值和药用价值,其种子还具有很高的油用价值。牡丹籽的含油率可达到27%~33%,其中含有亚麻酸、油酸、亚油酸等多种脂肪酸,特别是亚麻酸含量高达33.9%~57.9%[3-4]。亚麻酸及其代谢物具有促进大脑发育、预防心脑血管疾病发生等显著的生理功能[5-6]。而发展木本粮油产业是缓解我国粮油供需矛盾、维护国家粮油安全的必然选择,是发展绿色经济、促进农民增收的重要途径[7]。因此,油用牡丹作为一种新型木本油料树种,有着非常广阔的发展前景。

2011年卫生部批准‘凤丹’牡丹Paeonia ostii和‘紫斑’牡丹P. rockii这2种牡丹的种子油为新资源食品[8]。由此,在全国范围内掀起了油用牡丹的发展高潮。‘紫斑’因受自身生长特性的限制多种植在我国西北地区[9]。‘凤丹’P. ostii是目前全国各地栽培最广、数量最多的油用牡丹。河南、山东、安徽、湖南等多省地都在大力推广油用‘凤丹’的种植,发展势头迅猛。然而,目前对油用‘凤丹’的研究主要集中在脂肪酸成分分析以及籽油的提取和加工技术等方面[10-11],对牡丹种子的发育和脂肪酸积累模式的研究尚未见报道。为了给油用牡丹优良品种的选育提供理论依据,本文中对‘凤丹’种子发育过程中的形态特征变化、脂肪酸积累和变化规律,以及不同脂肪酸之间的相关关系进行了研究。

1 材料与方法

1.1 ‘凤丹’种子的采集

‘凤丹’植株选自上海辰山植物园牡丹资源圃。标记每朵花的开花时间,自花后第20天起,每隔10 d采集1次发育中的蓇葖果,直到花后130 d结束。种子保存于-70 ℃条件下备用。

1.2 形态指标和生理指标的测定

采集的蓇葖果剥出种子,对种子计数并称鲜质量。每个发育阶段选30粒种子,测量其纵径和横径的长度,取平均值。将单果全部种子放入80 ℃烘箱烘干至恒质量,测定种子的干质量。计算种子的含水率:含水率=(种子鲜质量-种子干质量)/种子鲜质量×100%。

1.3 脂肪酸的提取

脂肪酸的提取采用索氏提取法。将采集的蓇葖果剥取发育的种子,冷冻干燥至恒质量,精确称重后研磨成粉状。然后准确称取5 g粉末用于脂肪酸提取。提取溶剂为石油醚(沸程30~60 ℃),温度70~80 ℃,时间16 h。提取完成后,蒸发去除石油醚,洗净提取瓶,于105 ℃下烘1 h,冷却至室温,称重,计算提取前后提取瓶的质量差即得脂肪酸含量。

1.4 脂肪酸甲酯的制备

称取制备的牡丹籽脂肪酸约0.2 g于50 mL的圆底烧瓶中,加入4 mL的氢氧化钠甲醇溶液,80 ℃水浴回流10 min。加入5 mL的三氟化硼甲醇溶液于沸腾的溶液里,继续回流10 min后加入3 mL异辛烷。取下圆底烧瓶,立即加入20 mL的氯化钠饱和溶液,塞住烧瓶,猛烈振摇15 s。继续加入氯化钠饱和溶液至烧瓶颈部,静置分层。吸取1~2 mL上层异辛烷溶液于玻璃瓶中,加入1 g无水硫酸钠去除痕量的水,用异辛烷稀释10倍后进行气相色谱检测分析。

1.5 脂肪酸含量的测定

采用参照国标GB/T17377-2008的方法进行测定[12]。色谱柱为Agilent Technologies HPINNOWAX,30 m×0.25mm×0.25 μm石英毛细管柱,载气为氮气,柱温215 ℃,以80 ℃/min的速度升至250 ℃,柱子进样口温度250 ℃,进样量0.5 μL,分流比50∶1,柱流速0.7 mL/min,检测器温度250 ℃。组成成分计算采用峰面积归一法进行统一汇总计算。

1.6 数据分析

试验中均设置3次重复。数据使用SPSS18软件进行处理,采用ANOVA法进行统计分析,采用Duncan法进行差异显著性检验,采用相关分析法分析相关性;使用Excel软件完成制表和作图。

2 结果与分析

2.1 种子发育过程中形态特征的变化

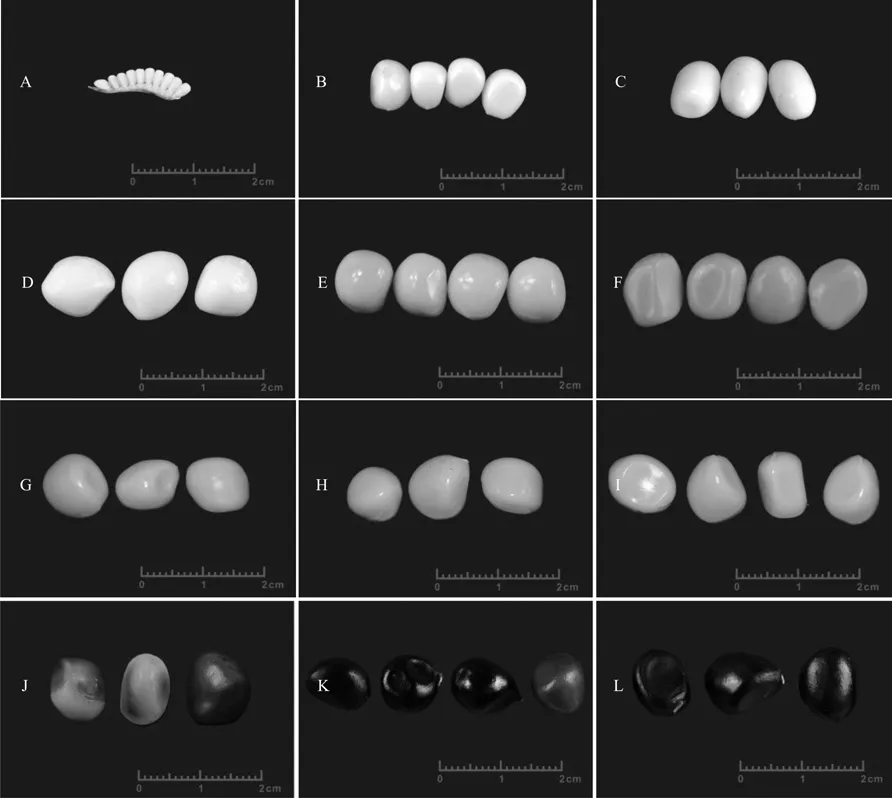

在种子发育过程中,种皮的颜色发生了显著的变化(见图1)。在花后40 d内种皮呈现白色和乳白色,花后40~100 d种皮从乳黄色逐渐变为黄白色,110 d以后种皮从浅褐色逐渐演变为深褐色或黑色。

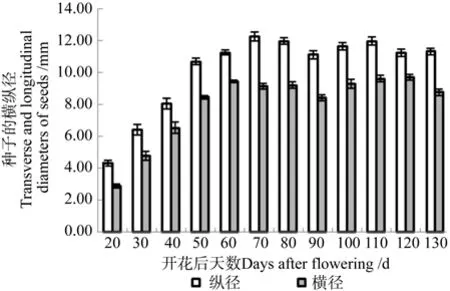

种子不同发育阶段的横径和纵径测定结果见图2。种子的发育经历了从快速生长到基本稳定2个阶段。其中,花后0~60 d是种子快速生长阶段,直径从4.33mm增加到11.26mm,横径从2.89mm生长到9.45mm。60 d之后种子生长速度明显放缓。方差分析结果表明,20~60 d种子大小存在显著差异,60 d之后这种差异就不显著了。

图1 不同发育时期的‘凤丹’种子Fig. 1 P. ostii seeds at different development stages

图2 种子不同发育阶段的横径和纵径Fig. 2 Transverse and longitudinal diameters of seeds at different development stages

2.2 种子发育过程中鲜质量和干质量的变化

种子不同发育阶段鲜质量和干质量的变化有显著的差异。由于干物质的积累和水分的吸收,种子的平均鲜质量在花后0~60 d里迅速增加,平均鲜质量从0.019 g增加到0.511 g(见图3)。随后增速降低,在60~110 d种子鲜质量缓慢增长。110~130 d随着种子成熟度的提高含水率逐渐降低,种子鲜质量也随之降低。而种子的平均干质量,从花后20 d起至110 d一直呈增长的趋势,但是110~130 d种子的平均干质量从0.33 g降低到0.28 g。同时,种子的含水率从花后20 d的79.9%逐渐下降到130 d的28.5%(见图4)。因此,种子的发育进程中伴随着水分含量的不断降低以及干物质量的不断积累。

2.3 种子发育过程中含油率的变化

在种子发育过程中,随着种子的生长脂肪酸含量逐渐增加(见图5),含油率总体呈“S”型的变化趋势。花后20~50 d种子含油率在1.63%~3.31%之间,变化不明显;50~100 d脂肪酸迅速积累,含油率从3.31%增长到24.62%。之后在100~110 d,含油率略有降低,130 d时种子的含油率为20.30%。经相关分析发现,种子脂肪酸的积累与种子干质量有着显著的正相关关系(r=0.730,P<0.05),种子含油率的变化规律与种子干物质积累规律基本保持一致。

图3 种子不同发育时期鲜质量和干质量变化Fig. 3 Fresh mass and dry mass changes of seeds at different development stages

图4 种子不同发育时期的含水率Fig. 4 Moisture contents in seeds at different development stages

图5 种子不同发育时期的含油率Fig. 5 Oil contents in seeds at different development stages

根据‘凤丹’种子发育过程中脂肪酸积累的变化情况,可以将其分为3个阶段。第1阶段为脂肪酸积累初期(花后0~50 d):这一阶段种子发育迅速,果皮呈绿色,种皮为黄白色,剥开种皮时种仁呈液态至半液态,脂肪酸含量缓慢增长(1.63%~3.31%)。第2阶段为脂肪酸迅速积累期(花后50~100 d):这一阶段果皮为绿色,种皮为黄白色,种仁从半液态向固态转变,脂肪酸含量迅速增加(3.31%~24.62%)。第3阶段为脂肪酸降低期(花后100~130 d):这一阶段种仁日趋饱满,果皮由绿色转变为蟹黄色,种皮由黄白变成深褐色,脂肪酸含量缓慢下降,由100d的24.62%下降到130d的20.30%。

2.4 种子发育过程中不同脂肪酸组分及含量的变化

‘凤丹’种子发育过程中共检测到11种脂肪酸,其中含量较高的是棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸和亚麻酸,这些主要脂肪酸组分在种子不同发育阶段的含量是98.39%~99.30%(见图6);含量较低的脂肪酸包括豆蔻酸、棕榈一烯酸、十七烷酸、十七碳一烯酸、花生酸和花生一烯酸,这些次要脂肪酸组分在种子不同发育阶段的含量是0.52%~0.69%。‘凤丹’种子中不饱和脂肪酸含量达到90.75%~93.21%,其中多不饱和脂肪酸含量达到69.70%~75.61%。种子中含量最高的不饱和脂肪酸组分是亚麻酸,在种子不同发育阶段的含量是43.67%~47.47%。本文中研究结果表明,‘凤丹’种子在成熟过程中也是饱和脂肪酸含量逐渐下降,不饱和脂肪酸含量不断上升。其中,亚麻酸的含量在种子成熟过程中持续降低,油酸含量持续小幅增长,亚油酸、硬脂酸和棕榈酸的含量相对稳定。

图6 种子发育过程中不同脂肪酸组分的含量Fig. 6 Fatty acid compositions contents in seeds at different development stages

为了进一步了解脂肪酸各组分间的关系,对脂肪酸各组分进行了相关性分析。结果表明(见表1),亚麻酸与油酸(r=-0.747,P<0.05)呈显著负相关关系,油酸和硬脂酸呈正相关关系(r=0.825,P<0.05),油酸和与棕榈酸(r=-0.793,P<0.05)呈负相关关系,棕榈酸和硬脂酸呈显著的负相关关系(r=-0.751,P<0.05)。

表1 发育过程中种子中脂肪酸各组分间的相关系数†Table 1 Correlation coefficient of fatty acid compositions in seeds at different development stages

3 结论与讨论

3.1 种子发育的成熟与适时采收

研究表明,‘凤丹’种子体积的增大在花后60 d内基本完成,干质量在花后第110天达到最高;果皮在花后100 d内为绿色,100~110 d果皮颜色由绿色逐渐变为黄绿色,110~120 d由黄绿色逐渐变成蟹黄色,120~130 d果皮逐渐开裂;种皮的颜色在花后100 d时均为黄白色,100~110 d由黄白色变为褐色,110~130 d种皮颜色呈深褐色或黑色。因此,参照豆类种子成熟阶段的划分[12],可以将‘凤丹’种子成熟过程大致分为4个阶段:(1)绿熟期,花后60~100 d,蓇葖果为绿色,种子为黄白色,体积生长基本完成,含水率较高(见图1,E~I);(2)黄熟期,花后100~110 d,果皮颜色由绿色逐渐转变为黄绿色,部分种皮颜色开始由黄白色变为棕色(见图1,I、J);(3)完熟期,110~120 d果皮颜色由黄绿色逐渐转变为蟹黄色,种皮颜色完全变成深褐色或黑色,种子变硬(见图1,J、K);(4)枯熟期,120~130 d,蓇葖果充分成熟,种子变为深褐色或黑色,常随蓇葖果腹缝线开裂而脱落(见图1,K、L)。

一般认为,完全成熟的种子应该具有以下几个特征:种子含水量减少,干质量不再增加,硬度和环境适应性提高,种皮坚固并呈现该品种固有色泽,同时具有较高的发芽率(80%以上)和最强的幼苗活力[13]。王小芳等的研究表明,从果皮蟹黄色到果皮开裂,即种皮从褐色到深褐色这一段时间中,‘凤丹’种子的发芽率最高,达到96%[14]。因此,‘凤丹’种子在完熟期已发育成熟,此时种子鲜质量和干质量均达到最高值。进入枯熟期后,果皮开裂会造成种子产量的损失。因此,油用‘凤丹’种子适宜的采收时间应选择在完熟期,即种子在蓇葖果为蟹黄色时应及时采收。

3.2 种子中成熟过程中脂肪酸的积累及其组分含量的变化

本研究结果表明,‘凤丹’脂肪酸的积累与花生和芝麻等油料作物相似,整体上呈现“S”型增长模式,即开始时脂肪酸积累速度缓慢,之后先上升到最大值再小幅下降的模式[15-16]。这是因为二酰基甘油是甘油三酯和主要膜磷脂共同的合成前体,而三酰甘油的生物合成是在种子发育晚些阶段开始[17]。而造成后期含油率下降的原因可能是植物体发育到一定时期后,植物体的营养器官开始衰老,光合作用能力下降,而植物体完全成熟所需的一些蛋白质和单糖的合成需要消耗部分油脂[18]。一般而言,种子成熟的过程中,饱和脂肪酸含量逐渐下降而不饱和脂肪酸含量不断上升,各脂肪酸组分含量的变化则各有不同[19-20]。牛一川等[21]对亚麻的研究结果表明,硬酯酸、棕榈酸和亚油酸在籽粒发育的初期含量较高、后期逐渐下降;油酸和亚麻酸随着籽粒发育成熟其含量则逐渐增加。张思河等[22]研究3个熟期类型大豆(超早、极早、中晚熟期)籽粒中的脂肪酸积累规律时,发现亚油酸含量持续上升而棕榈酸和硬脂酸含量缓慢下降。

综上所述,根据‘凤丹’种子发育过程中的形态和生理生化指标的变化,可以将种子的成熟过程划分为绿熟期、黄熟期、完熟期、枯熟期4个时期,可以将脂肪酸的积累分为脂肪酸积累初期、脂肪酸迅速积累期、脂肪酸含量降低期等3个阶段。完熟期应该是油用‘凤丹’种子的适宜采收期。

[1]林 萍,姚小华,曹永庆,等.油用牡丹‘凤丹’果实性状及其脂肪酸组分的变异分析[J].经济林研究,2015,33(1):67-72.

[2]李嘉珏,张西方,赵孝庆.中国牡丹[M].北京:中国大百科全书出版社,2011:1-7.

[3]李子璇,秦公伟,何建华,等.紫斑牡丹种仁种皮中脂肪酸组成比较分析[J].种子,2010,29(1):34-36.

[4]刘建华,程传格,王 晓,等.牡丹籽油中脂肪酸的组成分析[J].化学分析计量,2006,15(6):30-31.

[5]李铁柱,杜红岩,刘攀峰.杜仲α-亚麻酸生物合成相关基因的差异表达[J].经济林研究,2013,31(4):25-31.

[6]李冀新,张 超,罗小玲.α-亚麻酸研究进展[J].粮食与油脂,2006, (2):10 - 12.

[7]谭晓风,马 履,李芳东,等.我国木本粮油产业发展战略研究[J].经济林研究,2012,30(1):1-5.

[8]李 凯,周 宁,李赫宇.牡丹花、牡丹籽成分与功能研究进展[J].食品研究与开发,2012,33(3):228-230.

[9]张 亮,唐 红,刘文兰,等.西北地区紫斑牡丹传统品种的数量分类研究[J].中南林业科技大学学报,2011,31(6):132-138.

[10]易军鹏,朱文学,马海乐,等.牡丹籽油超临界二氧化碳萃取工艺[J].农业机械学报,2009,40(12):144-150.

[11]周海梅,马锦琦,苗春雨,等.牡丹籽油的理化指标和脂肪酸成分分析[J].中国油脂,2009,34(7):72-74.

[12]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T17377-2008,动植物油脂,脂肪酸甲脂的气相色谱分析[S].北京:中国标准出版社,2008.

[13]张红生,胡 晋.种子学[M].北京:科技出版社,2010:24-32.[14]王小芳.几种牡丹种子萌发的初步研究[D].北京:北京林业大学,2008.

[15]李晓丹,肖 玲,吴 刚,等.芝麻种子发育过程中脂肪酸积累模式的研究[J].中国油料作物学报,2008,30(1):84-89.

[16]李晓丹,曹应龙,胡亚平,等.花生种子发育过程中脂肪酸累积模式研究[J].中国油料作物学报,2009,31(2):157-162.

[17]李晓丹.油料作物种子脂肪酸累积模式及相关基因的克隆与序列比较研究[D].北京:中国农业科学院,2007.

[18]Wiberg E, Banas A, Stymne S. Fatty acid distribution and lipid metabolism in developing seeds of laurate-producing rape(Brassica napusL)[J]. Planta,1997,203(3):341 - 348.

[19]曹永庆,姚小华,任华东,等.油茶果实矿质元素含量和油脂积累的相关性[J].中南林业科技大学学报,2013,33(10):38-41.

[20]李晓丹,吴 刚,武玉花,等.大豆种子发育过程中脂肪酸积累模式研究[J].大豆科学,2007,(4):506-510.

[21]牛一川,安建平,陈双恩,等.亚麻籽粒中主要脂肪酸积累过程研究[J].西北农业学报,2004,13(3):26-30.

[22]张思河,尹田夫,王 萍,等.3个熟期类型大豆品种发育籽粒脂肪酸组分变化[J].西北农业学报,2000,9(1):83-86.

Accumulation rules of fatty acids inPaeonia ostiiseed during development

LIU Zhao1a,1b,2, HAN Ji-gang1a,1b,2, LI Xiao-qing3, LI Jian1a,1b,2, TANG Xue1a,1b,2, GAO Le-xuan1a,1b,2, YUAN Jun-hui1a,1b,2,ZHANG Ying1a,1b,2, HU Yong-hong1a,1b,2

(1.a. Shanghai Chenshan Plant Science Research Center, Chinese Academy of Sciences; b. Shanghai Key Laboratory of Plant Functional Genomics and Resources, Shanghai Chenshan Botanical Garden;2. Shanghai Institute of Jiangnan Tree Peony, Shanghai 201602, China; 3. Qingdao Agricultural University, Qingdao 266109, Shandong, China)

In order to provide a theoretical basis for breeding of oil tree peony, morphological, physiological, biochemical characteristics and fatty acid accumulation rules during seed development of tree peony ‘Fengdan’ were studied. The results showed that seeds grew rapidly in the 60 days after fl owering and grew slowing down after 60 days. Seed dry mass continued to be increased in the 110 days after fl owering and then decreased after that time. The highest average seed dry mass was 0.33 g at 110 days after fl owering. The results of fatty acid accumulation analysis showed a trend of“S” in the maturation process and the highest oil content was 24.62% on the 100th day after fl owering. There were 11 types of fatty acid were detected in the seed oil, such as palmitic acid, stearic acid, oleic acid, linoleic acid, linolenic acid,and so on. Content of saturated fatty acids was gradually decreased and content of unsaturated fatty acids was constantly increased during the seed maturation. According to morphological, physiological, biochemical characteristics of seeds,the maturation process could be divided into four stages, such as green mature stage, yellow mature stage, fully mature stage, and over mature stage. At the same time, fatty acid accumulation could be divided into initial, rapid, and decline stages of fatty acid accumulation. Fully mature stage should be the best time for harvesting seed on oil application.

Paeonia ostii; seed development; fatty acid; accumulation

S685.11

A

1003—8981(2015)04—0075—06

10.14067/j.cnki.1003-8981.2015.04.013

2015-10-09

上海市科委重点科技攻关项目(11391901101);上海市绿化和市容管理局科技攻关项目(F132420;F122431;G142417;G142420)。

刘 炤,工程师,硕士。

胡永红,教授级高级工程师,博士。E-mail:huyonghong@csnbgsh.cn

刘 炤,韩继刚,李晓青,等.‘凤丹’种子成熟过程中脂肪酸的累积规律[J].经济林研究,2015,33(4):75-80.

[本文编校:闻 丽]