小清河湿地国际工作坊设计观察

2015-12-19青锋

青锋

小清河湿地国际工作坊设计观察

青锋

本文讨论了济南小清河湿地国际工作坊集群设计中的10个子项目,将它们分为5组以辨析不同的设计策略与建筑诉求。文章指出这5种设计策略实际上涵盖了当下中国建筑市场中的主流倾向,充分体现了当下中国建筑实践的多元性现状。

小清河湿地,乌托邦,策略,多元性

邀请知名建筑师在集群设计中分担不同的子项目,并非济南小清河湿地的首创。考虑到集群设计的多样性,出于审慎的考虑,湿地项目的业主也同时邀请了评论人与研究者一同参与项目的统筹设计进程,这也使得笔者获得了近距离观察的机会。

将一系列建筑师的作品同时建造起来并展现给公众,是此类集群设计最具有吸引力的展览性特征。尽管在中国出现了这样那样的波折,并不能就此否认这种操作方式的传统价值。就如莱昂纳多·贝奈沃洛(Leonardo Benevolo)所指出的,建筑展览是现代主义运动发展阶段最为重要的大众传播方式。这一传统可以追溯到1852年大博览会,水晶宫不仅仅是展场,建筑本身成为最耀眼的工业展品。此后的巴黎博览会与芝加哥哥伦比亚博览会让巴黎铁塔与白色城市进入史书。如果没有1925年的国际装饰艺术展以及1927年德意志制造联盟魏森霍夫住宅建筑展,勒·柯布西耶与密斯这些现代建筑英雄们或许要更长的时间才能被人们所熟知。20世纪末的柏林国际建筑展开创了将整个城市变成了展场的举措,而两三年举办一届的世博会则将这一传统固化为周期性的展示。

从这些事例中,一个值得关注的现象是,建筑展览越来越多地成为塑造建筑文化甚至是建筑历史的重要元素。除了上述建筑作品,国际式风格建筑展、巴黎美院建筑展、解构主义建筑展以及米兰三年展、威尼斯双年展等常规展览不断扮演定义潮流、标定时代的角色。当代建筑史也常常用这些展览事件来解释建筑文化动向。建筑展览,以及展览性建筑以其特有的宣示性姿态承担了呈现地区或国际性建筑特质,并且记录正在发生的历史的任务。这或许是我们对此类集群设计在社会效用与商业利益之外的另外一种期待——透过建筑品质,观察建筑背后的总体特征。

有趣的是,小清河湿地项目虽然规模不算大,但是项目本身的特殊性与多样性却浓缩地展现了当下中国建筑设计总体生态的一些突出特征。透过湿地国际工作坊的不同子项目,我们能够辨析出一系列在当下设计市场中相互角逐的不同倾向策略,这或许是这个项目作为整体最值得讨论的地方。

1 小清河湿地7号岛建筑设计:董功(图片来源:直向建筑事务所)

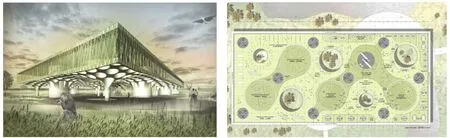

2 小清河湿地3号岛建筑设计:米凯利·博尼诺(图片来源:MARC建筑事务所)

3 小清河湿地2号岛建筑设计:李兴钢(图片来源:中国建筑设计院李兴钢工作室)

参与这一工作坊集群设计的一共有10位建筑师或设计团队,每个参与者都被分配了一个小岛,小岛之间有道路相通,也可以经由水路抵达。这样的设定强化了每个参与者的独立性与控制欲。虽然岛之间仍然存在一定的交通与视线连接,但这些因素并不足以撼动岛屿的自主性身份。设计者受到鼓励,管辖并建造自己的岛,甚至是场地范围、功能设定、岛屿边界等基本要素都能够进行修改。托马斯·莫尔(Thomas More)的乌托邦岛国的设想在湿地获得了戏剧性的体现。每个设计者都拥有了足够的初始条件去建造他的理想国。这种说法也并不夸张,虽然这些只是一座或者一组建筑,但就像路易·康所说,建筑是“世界中的世界”,好的建筑师能够用作品传达最核心的价值认同,也就是为“世界”奠定根基。

4 小清河湿地4号岛建筑设计:袁烽(图片来源:创盟国际建筑设计)

乌托邦式的条件供给旨在诱导设计者展现真实的个性化立场,从而进一步强化多样性的并存,在这一点上小清河湿地相比其他的集群设计项目更为极端。从建筑师构成上看,设计力量的组成也很好地映射了当下市场构成的情况,这里面有大型设计院中的主创建筑师,有学院背景的学者型建筑师,有独立开业的个人化事务所,有以单一建筑师为核心的外籍事务所,也有规模较大的外方设计公司。这几种类型几乎覆盖了目前中国市场上最活跃的设计力量形态,从设计成果上看,各方对项目不同的认知角度与一贯性策略也都体现得淋漓尽致。这些特殊条件使小清河湿地成为一个放大镜,将即已存在的差异进一步扩张、强化,最终在建筑设计中展现出来。

虽然设计者的机构属性并不一定能够定义建筑师的作品特性,但是在这10位参与者中仍然能够区分个体性与机构性两种总体策略。区别在于个体性的设计者往往拥有一个核心的个人化理念,整个设计围绕这一理念展开,其他的手段与元素则会相应地受到压制。这样的设计主题性特征极为明显,总体性较强。而机构性设计的特征在于拥有一整套操作模式与常用策略,设计的主要内容源于这些成熟策略的运用与衍生。即使有新产生的理念,也大多起到为成熟策略提供组织方式的作用。这样的设计多体现为已验证策略的组合,并不强调单一元素的主导性地位。在10位设计者中,两家大型外方设计公司的模式属于后者,而其他参与者则更倾向于前者。

如果我们关注具体的设计特征,会发现在上述总体策略之外,这10个设计同样极为典型地分化成不同组别,而这些组别恰恰对应了目前实践环境中最主流的一些设计倾向。这种对应性并不是偶然的巧合,它的产生一方面与前述岛屿条件相关,另一方面也来自于甲方及其合作者在政府背景、经营目标以及学术力量的参与等因素所共同影响之下遴选设计力量的结果。总体看来,可以将10个设计归为5组,各自有着完全不同的起点与诉求。

第一组设计在主体上是对经典现代主义原则的延续,包括了董功(图1)与米凯莱·博尼诺(Michele Bonino,图2)的作品。尽管有形态上的强烈差异,两个设计有着共同的结构性特征:将精确而纯粹的几何性元素置于复杂而多变的地表之上,利用两种元素的差异与交错,塑造强烈的互补性体验。这当然是新建筑五点中底层架空原则的变形,也一直是许多现代建筑调和自身几何特征与多样化场地条件的主要手段之一。不同于这一常规做法的是,两位建筑师更为敏锐地挖掘了上下层界面的潜能。在董功的设计中,上部规整的墙体序列通过局部的填充与留空将上层建筑的底面转化为一道丰富的内部立面,阳光经过孔洞,再加上墙体的发射与弥散,创造出强烈的光影效果以及由光与阴影构成的场所划分。博尼诺的设计更为直接,他将上层建筑本身压缩为一个界面,界面的顶部与湿地北侧水库的水平面(自然界中最纯净的几何线条)产生呼应,而底部的突起变化直接与地面的起伏相互对话。当人们从曲折的底层顺台阶上至顶面,置身于平静单纯的水平面之上,强烈的反差与终端体验是这个设计最有力量的地方。现代主义的经典主题仍然有待发掘,仍然具有充分的潜能,仍然能够传达强烈的感染力,不仅是董功与博尼诺,在崔愷、李虎这样的坚定的实践者身上也同样能找到类似的信念。

第二组的关注点是对中国传统元素的重新诠释,这也是中国建筑师近年以来强化文化自觉,探索差异性建筑语汇的重要路径。李兴钢(图3)与袁烽(图4)的设计就遵循这一策略,两人的设计都出自长廊这一传统类型,目光焦点也都聚焦在长廊的延展性、开放性、自由度以及截面特征之上。前者的S型长廊几乎贯穿整个岛屿,并且利用中间墙体的设置营造出复廊的空间结构,获得了变化,也增加了流线长度。这座建筑的功能是为垂钓者服务,因此在岛与廊的不同地点为不同的垂钓活动设置了相应场景。这也是该设计值得肯定的原因之一,还很少看到有建筑师为垂钓这一传统但流行的日常活动给予考虑,也许李兴钢的作品能够开启这一类型。袁烽的作品极大扩张了长廊的线性特征,设计的主体是几条极具张力的流线,虽然方向大致相同,但不同路线在高低、起伏、相互关系上不断变化,分别供不同的人群以及徒步、自行车等不同行进方式使用。长廊仅仅在线路的不同地段提供局部覆盖,仿佛人们漫长旅途中休憩的驿站。显著的路线流动性与长廊的稳定与包容之间构成了良好的互动,也使建筑整体与岸线如影随形,这恰恰是传统园林中长廊与景观结合的典型模式。除此之外,两位建筑师也不约而同地对传统木构的建构特征进行了当代转译,李兴钢利用了双人字型屋架的灵活性,而袁烽则验证了木构单元与数字化设计制造之间流畅的衔接。空间与建构,在这两个小建筑中,建筑师们实际上展现了迄今为止东亚建筑师在东方传统与当代建筑设计生产之间建立联系的两条最重要的手段。

另一组设计的特点是对常识性建筑形态的突破,这一起始于表现主义潮流的设计策略直到近年才获得了充分发展,也正在获得更多的内容填充与认知肯定。朱锫(图5)与张利(图6)的设计总体上可以划归这一序列,他们的设计出发点都是避免建筑的强硬对湿地的自然形态造成太大的冲击。这要求建筑师放弃自我肯定的立场,更为谦逊地遵循既存形态特征。朱锫选择将建筑半埋在地面之下,在地表仅仅显露出几个平缓的小丘。在模拟自然起伏的同时,建筑师也达到了最大程度上脱离正交几何范式统治的目标。这与第一组的设计形成了有趣的对比,我们很难说建筑师是回归到一种原始状态还是前进到一个新的形式领域,或许这样过于强烈的时代概念已经越来越难以适用于当代建筑的分析与归纳。张利同样利用连贯的起坡使建筑的形态融入场地之中,除了高度的变化,整个建筑的轮廓也跟随道路与岛屿纵深进行调整,最终在水平面上形成了灵活的三合院格局,而在竖向上则建造出一个并不太突出的小山丘,人们可以顺着内院边沿的道路上行到山丘的顶部,体验登临的感受。这个设计的另外一个特点是用编制的竹藤网片覆盖整个屋顶,在山东民间存在这种手工艺传统,这种做法让我们很容易联想到戈特弗里德·森佩尔(Gottfried Semper)的观点——墙体围合实际上起源于编织。只是在这里墙体与屋面已经融为一体。相比于城市中逐渐增多的明星式流线型建筑,这两个设计在湿地的特定条件下有更为充分的理由存在。但即使在这里,流线性设计仍然面对着缺乏既有空间认知模

5 小清河湿地1号岛建筑设计:朱锫(图片来源:朱锫建筑事务所)

5

6 小清河湿地8号岛建筑设计:张利(图片来源:简盟工作室)

6式的导引,从而难以激发更多文化回响的困难。自然与人并不能简单地划上等号。

庄惟敏(图7)与斯特凡·尼克斯多夫(Stefan Nixdorf,图8)的设计所依仗的是新技术手段所扩展的可能性。这虽然是自现代主义起源以来就早已存在的主题,但今天丝毫没有衰竭,而是找到了新的实践领域。技术无法抑制的自主发展从某种程度上已经主导了建筑的进程,我们对技术的复杂情感也反映在建筑师对技术的接受与拒绝之上,在今天这已经越来越明显地将建筑师划分为不同的阵营。庄惟敏的设计是对新的结构与建造技术的展示。尽管建筑形态较为复杂,但结构模式却简单清晰,整个形态的变异实际上由一个结构单元进行拓扑延展所产生。这样的建筑在机械制造时代是难以实现的,就像埃里希·门德尔松(Erich Mendelsohn)仍然要用砖来模拟混凝土的连续与流动。但是有了数字加工的辅助,这已经简化为一两个参数的变异,弗兰克·盖瑞(Frank Gerry)的成功已经验证了这种举措的可能性与经济性,或许更为重要的是我们需要重估什么才是复杂、什么才是简单。技术性特征也同样体现在这个设计的强烈的几何化阴影网格之中,虽然设计的起源是对云朵的模拟,但在最终效果上已经让位于技术控制的存在感。尼克斯多夫的设计将德国阿吉安阿思曼联合设计公司所擅长的绿色建筑技术手段给予了集中的展示,在今天的环境威胁之下,这种做法具有先天的正当性。这样的作品我们已经无法用传统的建筑价值观来衡量,技术效果的承诺与验证才是恰当的评价方式。从一种保守的立场看,建筑与机器之间的界限相比于现代主义阶段更为模糊,这并不亚于对整个建筑文化传统根基的撼动。

7 小清河湿地9号岛建筑设计:庄惟敏(图片来源:清华大学建筑设计研究院)

8 小清河湿地5号岛建筑设计:斯特凡·尼克斯多夫(图片来源:阿吉安阿斯曼联合公司)

最后一组是张轲(图9)与瑞典SWECO集团主创建筑师伊顿恩·贝克(Idun Bäck)和本尼迪克特·勒莱(Benedict Leret,图10)的设计,两者都采用了古老的象征性手法。贝克和勒莱展现了北欧设计传统对日常生活体验的轻松诠释。设计愉悦地起始于野餐的概念,无论是整体格局还是局部单体都直接利用了野餐篮等事物的象征性转化,比如信息馆几乎就是藤编篮子的放大,而生态馆的形状则来自于循环利用符号的立体化呈现。易读性是这种处理的直接优点,虽然这种便利性有可能压制人们对更深层次建筑内涵的关注。在这一点上,张轲的处理则更为隐晦,他的混凝土树的方案在整个设计过程中几乎没有改变,建筑师并不在乎发展与丰富,而是执着于对一种原初印象的坚持。同样的象征性手法,贝克和勒莱所体现的是轻松与愉悦,而张轲所呈现的更接近于怪诞与梦幻,前者如果是阿波罗式的明晰与畅快,后者就是狄奥尼索斯式的含混与神秘。混凝土的坚硬与沉默,冷静地展现了一棵大树的厚重与沉着,这或许不是一棵应该属于湿地的树,而应该与夏娃、与佛陀、与牛顿、与康这样的名字产生关联。它所象征的其实不仅仅是一棵树,而是我们在面对任何一颗苍天大树是都能觉察到的、难以言说的对存在敬畏与困惑。就像康所说,建筑就是表现,但表现什么则取决于建筑师的个人感知。

9 小清河湿地6号岛建筑设计:张轲(图片来源:标准营造建筑事务所)

10 小清河湿地10号岛建筑设计:伊顿恩·贝克与本尼迪克特·勒莱(图片来源:SWECO集团)

如果我们跳出小清河湿地项目之外,从更宏观的视角来看待这10个设计,不难发现,这5组倾向实际上覆盖了当下中国实践环境中最主要的策略选择。从最古老的象征性操作与经典延续,到新近才曾为可能的绿色技术与数字化设计建造,建筑师们从未有如此多的选择,也从未有如此紧迫的责任去做出选择。这5组设计不仅仅是建筑形态与操作方式上的区别,相互之间还存在对建筑基本价值的认同差异,在某些方面甚至是针锋相对的。小清河湿地虽然不是一次建筑展览,但是却不可避免地展现了当代中国建筑师所面对的多元方向,无法回避地划定自己身份、选择实践立场的问题。从这个角度看来,小清河湿地是市场的缩影,也是不同选择之间的竞技场,在对具体作品评鉴的背后,是不同价值基础的又一次对垒。或许这个湿地最适合的对象,是建筑系的学生,他们能够在切身的感受与密切的对比中意识到谁才是他们真正的英雄。

不再存在一个统一性的体系,也不仅仅是小清河湿地国际工作坊项目的特征,实际上自1980年代新理性主义与后现代主义对历史的普遍兴趣最后一次创造出一股国际化的广泛认同之后,各种级别的建筑展览或者展览性建筑都失去在此前曾经拥有过的定义统治性主流的能力。即使2014年威尼斯双年展试图呼吁回到根本去建立一个普适的基础,最终也还是一无所获。回想100年前的1914,现代建筑即将进入大战期间的蛰伏,但随后就将是现代主义变革开始席卷性地统治一切,而我们在今天却看不到丝毫这种统一性的萌芽,更重要的是,这种统一性是否还值得追求已经是一个悬而不决的问题。如果小清河湿地有54个岛进行设计的话,会更有戏剧性,托马斯·莫尔的乌托邦小岛上有54个一模一样的理想城市,而小清河湿地则有54个各式各样的乌托邦。建筑师没有办法帮助人们做出选择,但是他们可以去塑造这样一个“世界中的世界”,让人们去寻找何处才是立身之地。

An Observation on the Designs of Xiaoqinghe Wetlands International Workshop

QING Feng

This essay discusses the 10 sub-projects in the collective scheme of Jinan Xiaoqinghe Wetlands International Workshop. These projects are categorized into 5 groups for clear analyses of their various design strategies and architectural demands. In the conclusion, it is pointed out that the 5 groups actually cover the mainstream trends in China's contemporary building trade and fully represent the plurality of current architectural practice.

Xiaoqinghe wetlands, utopia, strategy, diversity

清华大学建筑学院

2015-03-01