贾科梅蒂:一种存在,两面人生

2015-12-17谢斯曼

谢斯曼

存在主义固然是解谜贾科梅蒂作品的一把钥匙,但也不应该是唯一的。

在艺术界,贾科梅蒂的名字几乎是和他那些无名人形雕塑捆绑在一起的。没有人知道那些纤瘦干瘪到夸张的雕塑的模特是谁,而且似乎这也不重要——他的作品通常被认为关乎人类生命的抽象本质,而不是任何个体的存在意义。不过,英国国家肖像馆(National Portrait Gallery)新近的展览“贾科梅蒂:纯粹的存在”(Giacometti:Pure Presence),试图挑战这种对贾科梅蒂的常规解读。“关于他的故事是不完整的。”展览策展人保罗· 穆尔豪斯(Paul Moorhouse)介绍道,“他过着双面人生。”

在巴黎蒙帕纳斯对超现实主义做过尝试又放弃,直到创作出后来最具代表性的瘦长人形立像,这是人们所熟知的贾科梅蒂;而另一面的他很少有人去探求:贾科梅蒂也是一位肖像艺术家。

贾科梅蒂1901年出生于瑞士边境小镇波尔戈诺沃(Borgonovo),10岁开始跟随父亲习画。尽管后来他事业的重心在巴黎,贾科梅蒂一直保存着在瑞士的工作室,并会时不时地回去看望家人。“我感觉他一直在向瑞士的家人隐瞒自己在巴黎的活动。毕竟他参与的那些超现实主义团体的事儿在他家人眼里是荒唐愚蠢的。而在瑞士的时候,他所创作的都是一些具象而传统的肖像作品,但是出于某种原因,他也从没把这些在瑞士的活动透露给他在巴黎的圈子。”穆尔豪斯如此判断。

不论真相如何,我们十分清楚的一点是,贾科梅蒂不论在瑞士还是巴黎,都与他的肖像模特们有着紧密的关系。

英国国家肖像馆的展览本身也在强调这一事实。“贾科梅蒂:纯粹的存在”展览规模不大,前前后后60来件展品,其信息几乎可以一句话概括:贾科梅蒂为亲朋好友所作的肖像。

我们看见13岁的他创作的人生第一件小小雕像,模特是弟弟迭戈(Diego Giacometti)。用他自己的话说,这个作品是他在看到几个古典半身像复制品后迫不及待想要亲手试试的结果。小迭戈额前的几缕刘海不知怎么让我想起古罗马开国君主奥古斯都的塑像,尽管纯真的眉眼让人一眼看出是个10岁男孩。任何看到这个雕像的人恐怕都会断定贾科梅蒂天赋超常。在19岁那年,他陪画家父亲去意大利,观摩了威尼斯、帕多瓦和佛罗伦萨的艺术品。就是这场旅行让他下决心要做一个职业画家或者雕塑家。他为妹妹奥提利亚、小弟布鲁诺画像,类似点彩派的笔触酷似他父亲的后印象派画法,明亮的色彩又让人联想到韦罗内塞的油画。他为母亲所作的大理石浮雕,却像极了佛罗伦萨的埃及人身像。在这些风格飘忽的作品中,他似乎没有找到自我。而且不论如何努力,年轻的贾科梅蒂都无法将一个人的面容毫无误差地记录下来。“我越是盯着模特看,我眼前遮蔽真实的屏障就越深越厚。”贾科梅蒂曾懊丧地表示。最终结果是他决定“放弃绝对的真实”。

于是我们看见他1927年在瑞士为父亲乔万尼(Giovanni Giacometti)创作的一个特别的肖像雕塑。铜像正面被生生劈出一个平面,乔万尼的面部特征被雕刻于上,寥寥几笔,既滑稽又形象。有趣的是,从正面看,这是一尊扁平但面貌完整的头像,从侧面看,又是一尊细瘦的雕像,除了耳朵,其他面部特征都看不见了。可以说,作品介于二维绘画和三维雕塑之间,一方面显现出贾科梅蒂异于常人的奇思,另一方面也预示着他未来创作的基调。

贾科梅蒂的母亲安妮塔(Annetta Giacometti)是他另外一位重要模特,不过,他热衷于用绘画而不是雕塑为母亲存像。每次从巴黎回到瑞士老家,他总要为母亲画上一幅,直到1964年母亲离世前夕留下的最后肖像,而仅在两年后,贾科梅蒂也去世了。母亲的形象在贾科梅蒂画笔下往往是抽象的。一幅创作于1937年的油画:一头银发的母亲穿着朴素端坐于画面中心。这是我们唯一能看到的细节,其他一切都在他狂野又锐利的暗淡笔触下泯没了。没人看得清她的容颜,也没人知道她置身何处。我们能感受到的是比画中人物心理更加捉摸不定的,同时却引人回味的孤独的存在。

1939年“二战”爆发。巴黎被德军占领后,贾科梅蒂回到瑞士,在日内瓦一家旅店租借了临时工作室。从那时起,他开始探索创作微小的无名者塑像。他说,只有极其小的塑像才能让他感觉相对接近真实。

据说这个灵感来自在巴黎的月夜回忆:他记得友人伊莎贝尔(Isabel Nicholas)站在圣米歇尔大道上,远远望去,伊莎贝尔的细小身影在视线尽头若隐若现。这个景象,贾科梅蒂始终不能忘。战后,他怀揣着几个装满微型塑像的火柴盒从日内瓦回到了巴黎,从那之后,便创作出一件件我们现在所熟知的高大细长的人形雕塑。与那些微型人像相似,这些纤长的高大雕塑也无名无姓,更没有任何个人特征,不过是贾科梅蒂常年观察各种人像所得结果的抽象化表达,也是人类作为一个整体存在于他手中的具象化。

个体与环境、个人与众生的交互关系,从此发展为贾科梅蒂作品的主题。这也表现在他的肖像作品里。展览中有一幅他画于1947年的母亲肖像,相比他10年前那幅画作,安妮塔的形象愈加难辨,端坐的身躯顶着一颗针眼般微小的脑袋,面无表情,双眼空洞。背景一片混沌,好像随时可将人像吞噬、消化。画面中心的母亲被虚空所包裹,就像那夜圣米歇尔大道上的伊莎贝尔的身影一样,承载了贾科梅蒂对于存在与虚无的迷思。

这个艺术家的两重人生,无论哪一重,看起来都绕不开“存在主义”。展览也不出意外地援引了让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)对贾科梅蒂作品的评价:“这些出色的作品游移于存在与虚无之间……他给人们呈现了一个看得见摸得着的纯粹的存在(pure presence)。”

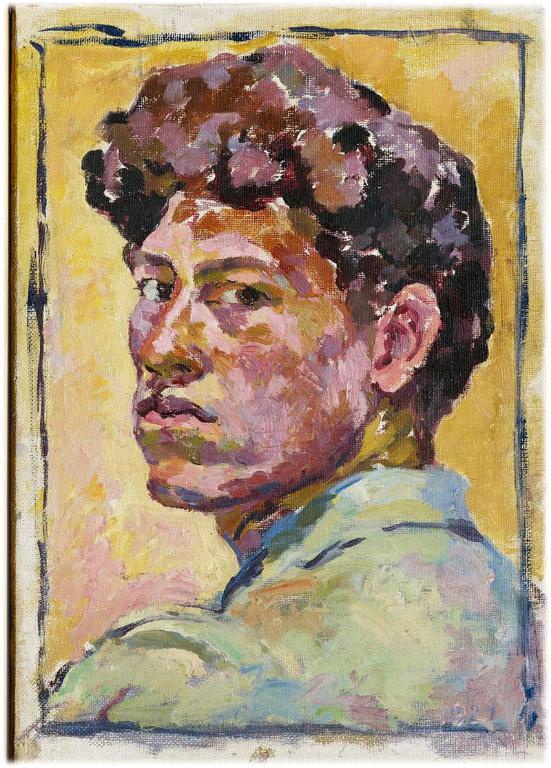

贾科梅蒂《自画像》(1921)

不论萨特的理解是不是贾科梅蒂的所思所想,二人之间的交往从1939年在巴黎花神咖啡馆“偶遇”起就从未断过。萨特认为,贾科梅蒂之前的雕塑家只是在塑造“无自动力的”人类形象,贾科梅蒂则意不在描摹任何具体物象,如此方式,使得艺术家的每一次创作都是“一次必要的从零开始”,一次自证本质的行为。“当贾科梅蒂作画时,他成为客体。他尝试着捕捉迭戈和安妮特(Annette Giacometti,贾科梅蒂的妻子),好像他们刚刚出现在一个空旷的房间里或他凋敝的工作室中……他的塑像被赋予了一个想象出来的普遍空间距离。”因此空间,或者按萨特的话说,虚无(void),才是贾科梅蒂作品的主旨。此般解读在当时影响力极强,以至于不论谁看了贾科梅蒂的作品,都觉得那是萨特思想的视觉雄辩;不论谁读了萨特的书,都觉得这是对贾科梅蒂作品的透彻诠释。

存在主义哲学固然是解谜贾科梅蒂作品的一把钥匙,但也不应该是唯一的。在展览上,作为观众我们有幸看到了很多贾科梅蒂与其亲友的照片。与他的绘画和雕塑对比来看,我们会发现,这些作品中的人物形象虽模糊而抽象,但又常常带有难以磨灭、独一无二的个人特征。通过他的作品,我们能看到收藏家大卫·赛恩斯伯(David Sainsbury)标志性的粗框眼镜,也不会错过法国作家让·热内(Jean Genet)桀骜的头颅和眼神。展览通过重复到有些繁冗的肖像堆砌告诉我们,贾科梅蒂的作品是其与众不同的观察方式和独一无二的创作风格相结合而成的。如他自己所说:“我看见正脸就忘记侧脸,看见侧脸又忘记了正脸。”因此他的雕塑既厚又薄,既宽又窄。有的雕塑从正面看宽大从侧面看纤薄,有的从正面看苗条从侧面看却粗厚。观者只需挪移半步,便可得到别有天地的视角。

贾科梅蒂的作品越到晚期越是抽象,好像他慢慢收拢了自己的专注点,最终将它全部投放到肖像的面部,尤其是眼睛。对于自己朝夕相处的模特们的面部特征,他了然于心,但在后期作品里,这些特征都经受了不同程度的扭曲,只有深邃的眼廓和膨胀的眼球是他们共同的特点。让·热内曾说:“美只源于伤痛。贾科梅蒂的艺术是想揭示所有存在者甚至所有物体的隐秘的伤痛,最终让这伤痛照亮他们。”

(本文图片均由英国国家肖像馆提供)