我国高校公体游泳课教学改革探析①

2015-12-17纪彦屹

纪彦屹

(广州大学体育学院 广东广州 510006)

长此以来,游泳教学一直以竞技游泳技术为主线,追求标准性和竞技性,淡化了游泳的健身性和实用性,忽略了对学生救生知识技能的培养,陷入了学生会游泳但不会救生的尴尬境地。游泳教学不同与其它常规教学项目,其具有一定的危险性,如何在高危项目教学中培养学生安全教育理念,如何将游泳技术转化成水上自救、他救、互救的生存技能,如何利用游泳教学的特殊性培学生水上应急、安全求生的本领。这一系列问题一直困扰着游泳教学工作者,本文将结合当今高校体育教学改革形势,分析高校游泳教学面临的困境,重点围绕教学安全、教学内容以及教学评价等方面提出改革思路,以期为我国高校公体游泳课开展教学改革提供参考。

1 高校公体教学改革背景下对游泳教学的思考

1.1 高校体育教学发展特点

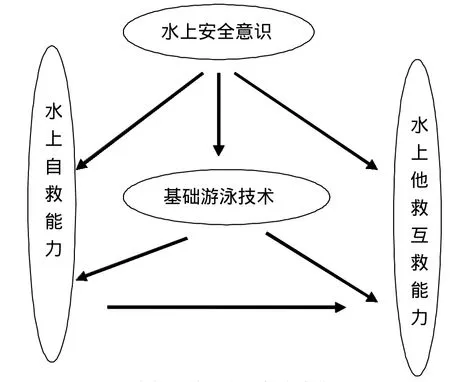

图1 高校公体游泳课教学内容及关系

改革开放30多年以来,我国高校体育课程改革与发展过程中,体育教学改革始终是改革的主要内容之一。素质教育、健康第一、终身体育日益成为学校体育的指导理念。体育教学更加注重学生的个体性,以学生为中心,关注学生的身心健康和个性发展,注重体育教学的健身性、娱乐性和实用性。高校体育发展呈现出两种基本倾向,一是培养目标的多样化,即从原来的提高身体素质、学习运动技术的教育功能,转向健康、娱乐、生活为目标的多功能教育。二是体育教育的概念再扩大,更加注重高校体育与社会体育的衔接性,将学校体育看成是“终身体育”的一部分。[1]体育教育是大学教育的重要组成部分,学校体育对个体价值功效主要体现在:一方面,依托运动项目进行身心健康教育,另一方面学习动作技能进行生存教育。在体育发展过程中,从单纯追求增强体质的达标锻炼,到注重体育对心理发展、品质培养、社会协作的教育功能与体质健康协同发展,充分体现体育教育的第一功能,即身心健康教育功能。然而,在追求时尚、快乐、舒适的时代背景下,忽略或淡化了具有一定危险性和难度性,对生存发展具有较高价值的运动项目,诸如体操、游泳、田径等基础体育运动项目。20多年全国学生体质持续下滑和不绝于耳的溺亡事故告诉我们体育除了要发展娱乐性的运动项目以外,还要保留“强种强身”的基础性体育项目,总之,体育教学既要着眼于强健身心更要着力于生存教育。

1.2 体育教学改革与游泳教学改革的结合点

游泳是一项重要的生存技能,它可以保证人在水这种特殊的环境下的生命安全。在现代社会,游泳备受人们青睐,尤其被广大的青少年儿童喜爱。游泳是一项从婴幼儿到老年人都可以参加的真正意义上的终身体育运动。然而,据统计溺水已经成为中国意外伤害致死第三大原因,缺乏游泳救生常识和游泳技能是发生溺水事故发生的主要因素,如何减少或预防青少年的溺水事故,教授学生一定的救生安全知识和游泳技术是最为有效的方式之一。游泳不仅是一项增进健康的运动手段,从生命教育角度,游泳更是一项生存技能,在一些发达国家游泳被列为青少年学生必须掌握的一项运动技能。我国高校公共体育的发展,从20世纪80年代注重运动技术逐渐演变成20世纪90年代的以“素质教育”为指导思想,再发展到21世纪以“终身体育”“健康第一”的指导思想为中心,发展历程从关注技能到关注素质再到关注人的生存生活质量。在高校体育教学改革背景下,游泳教学的思想理念、教学方式、教学内容应当更加突出大众性、健身性、水上安全的指导理念,充分突出游泳技能与水上安全的实用价值。

2 高校公体游泳课面临的困境

2.1 教学安全问题

安全是游泳教学的首要问题。游泳教学是在人不熟悉的水环境中进行的,由于呼吸方式、身体位置、感受系统、前进动力等方面的改变而引发伤亡风险的几率性增加。影响游泳教学安全的因素较多,但从教学角度可分为:教师资质、师生比例、健康评估、救生配备四方面。

2.1.1 教师资质

2011年游泳项目被国家体育总局列为高危运动项目之首,为了保证广大游泳者的生命安全,要求从事水上救助和指导的从业人员需具备国家相关职业准入资质。高校公体游泳教师是游泳教学指导的第一责任人,应当具备从事高危运动项目教学资格。然而受历史原因影响,目前高校公体教学中学校对高危体育项目教学资质评估把关不严格,导致部分不具备游泳急救和指导能力的教师承担游泳教学任务,无形之中增加了学生游泳伤害风险。由于我国游泳教育基础较差,普及面较窄,水平参差不齐,造成游泳师资培养的数量和质量上还处于较低水平,加之对教师游泳技能、游泳救生知识、游泳指导能力的再教育、再培训力度不足,导致公体游泳课变成教师无资质上岗的重灾区。源头把关不严,从制度层面埋下了教学事故隐患,学校监管不力,管理存在漏洞,因此学校成为游泳伤害事故最终的责任承担者。

2.1.2 师生比例

目前,我国高校公共体育教学中普遍存在师生比例过大现象,一个重要原因是,高校学生不断扩招只能增加班级教学人数,来弥补体育教师数量的不足。关于体育教学的师生比例国家暂时没有出台具体标准,公共体育课各高校一般将教学班的人数控制在40~45人左右的范围。高校公体教学中,鲜有区分一般运动项目与高危类运动项目的师生人数比例,对于游泳此类的高危运动项目而言不仅影响其教学效率,而且严重影响到教学安全,导致课堂教学重心从学习知识技能转移到维护教学纪律安全方面,试想这样的教学环境谈何游泳技能与救生安全。因此,诸如游泳此类高危运动项目,建议国家相关部门应当明确给出教学师生比例参考人数,从法律法规方面确保游泳教学的安全性和效率性。

2.1.3 健康评估

从风险学角度来看,对风险事物的事前评估是规避风险的首要前提。游泳被誉为老幼皆宜的一项运动项目,但并非意味着所有人都适合从事游泳活动,例如:心血管系统疾病、癫痫病、精神病、皮肤病以及各类传染性疾病。游泳课前的身体健康评估是预防游泳伤害事故的重要一环,目前,对于课前健康安全检查评估还未引起各学校的重视,不适合从事游泳活动或患有某种隐性疾病的学生成为伤害事故的高危人群。科学有效的风险规避是任何高危型体育项目的常规工作,游泳教学除了加强救生安全防护措施外,更要上加强对游泳者管理,做好游泳安全宣传工作和游泳者身体健康安全准入制度,从源头上安全预防工作。因此,公体游泳课缺乏有效的课前身体健康评估是亟待解决的现实问题。

2.1.4 救生配备

配备救生急救人员与设施是减少伤残事故发生的最后一道防线,国家高危运动管理条例规定,游泳池开放须配备规定数量的有资质的游泳救生员、救生急救设施以及制定应急预案。高校公体游泳课救生急救环节薄弱,主要体现在:救生员不具备专业救生资质、救生员配备数量不足、缺乏救生急救器材、缺少事故应急预案以及应急演练。高校游泳场馆全职救生员缺乏,临聘无资质在校学生或工人承担救生职责现象严重。救生员上岗管理混乱,无证上岗、擅自离岗、在岗不履职等情况普遍。管理者对游泳池风险隐患认识不足,在管理上存在侥幸心理,过于注重救生的形式性、表面性,给游泳教学造成巨大的事故隐患。

2.2 教学内容问题

公共游泳教学有别于竞技游泳(专业)教学,其教学目的、任务、方法、手段有明显的差异性。从教学目的方面而言,公体游泳课程更侧重于培养大学生水上安全意识、游泳自救和基础游泳健身技能,而竞技游泳课力求动作规范性和专业性,着重培养学生教学能力和训练水平;从教学方式方面来讲,公体游泳课程更侧重于让学生在情境体验中强化学习,而专业游泳教学倾向于在不断重复中强化学习。

当前在公共教学实践中,误把游泳课当成竞技游泳课,以竞技体育的技术环节、范式要求进行教学活动,造成学生学习困难,影响学习兴趣,不利于动作学习,进而影响学习效率。公体游泳课应该强调“基础游泳技术”,所谓“基础游泳技术”并不等同于竞技游泳技术,它在动作结构和形式上更追求简单、易学、有效,不拘泥于动作细节,讲究实效快捷。在教学内容范畴方面,公体游泳课应该着重培养“游泳生存技能”即人在水环境中如何让生命延续的技能:安全游泳、自救游泳、救助他人技巧以及被他人救助时的安全知识。例如:着装游泳、飘浮、游动、水中脱衣等自救游泳技能。游泳生存技能属于游泳运动的范畴,应当在游泳课教学中有所体现。

如图1所示高校公体游泳课教学内容可分为四部分,即水上安全意识是游泳教学开展的前提,基础游泳技术是整个教学学习的基础核心,水上自救能力与水上他救、互救能力是游泳教学的必要内容。此四部分内容是大学体育游泳教学的有机整体,不可偏此薄彼,能够体现大学体育课程改革 “健康第一”的基本教育理念。

2.3 教学评价问题

教学评价是教师或学生依据一定的标准,对学生在学习过程中身心发展状况所做出的价值判断活动[2]。公体游泳教学改革评价的着手点主要涉及到评价取向、评价内容与评价方式三方面。

2.3.1 评价取向问题

当前,我国公共体育学习评价普遍存在评价内容不够全面、对评价主体认识不足、评价标准过于单一、评价方法缺乏科学性等问题[3]。许多教师单纯的把评价看做考试和学习的终结,更有甚者把评价误解为一个测试技巧问题。在公体游泳教学评价中,用竞技化的方式手段来衡量游泳学习的效果,缺乏对学生救生意识、水上安全技巧方面以及突出教育性的角度的关注。正确的评价应具有一定的教育性和激励性,评价应充分体现大学体育课程的理念,将课程的“健身性”、“实用性”贯彻于体育课堂教学评价体系中。体育教学评价应该是动态的、全面的,既关注终结性评价又关注过程性评价,既关注技能的增长又关注健身理念、安全理念的培养。

2.3.2 评价内容问题

评价考核内容单一、固化是当前大学体育游泳课最为突出的问题之一,高校公体游泳课考核的通病是只关注了游泳技术层面,而忽略了生存技能的培养。公体游泳课程内容丰富,旨在培养大学生自救、互救、他救的生存能力,公体游泳教学内容包含四部分(如图1),看似内容复杂,实际上是一个有机的整体,教师可以在教学及练习过程中的不同阶段,对学生的行为表现给予评价,所以在评定考核中应着重围绕教学内容进行。

2.3.3 评价方式问题

体育教学评价是体育知识技能学习的一部分。 对于体育评价方式问题主要体现在评价形式和评价标准两方面。

传统的体育教学评价形式较为单一,以终结性评价为主要方式,对于技能学习过程中的技能形成性评价重视程度不高。游泳救生技能中,诸如水上安全意识、互救意识的培养应体现在体育教学的过程中。

公共体育的教学对象较为特殊,健康水平、身体素质、运动技术等方面差异性显著,因此评价的标准很难统一,现行的游泳评价主要以达标和技术评价为标准,过于注重面向群体的广度比较,缺乏对个体进步幅度的纵向比较,评价标准的选拔式色彩浓重,没有体现大学体育教育的“以人为本,关注个体差异”的教育理念。

3 高校公体游泳教学改革的基本思路

游泳教学是高校公共体育的重要组成部分,游泳教学改革要认真贯彻大学体育教学“以人为本、健康第一”的基本理念,注重大学生体育意识、体育知识、技能的形成。游泳教学中除了要体现游泳基本技术外,更要突出游泳项目自身的特色---生存技能。

3.1 评估事故隐患,建立安全教学体系

评估工作是安全游泳教学的首要环节,也是体现安全第一的重要措施。对游泳教学内外因素进行评估,影响游泳安全的因素较多,对教学环境、教学设施、安全保障、教师资质、学生健康评估等方面进行科学的评估,将安全隐患减低到最少程度。评估的具体措施如下:第一、加强对游泳教师的资质评估,实行持证上岗制度。要求游泳教师参加国家游泳救生资质和游泳指导员培训班,保障学校、教师和学生的利益。第二、确定合理的游泳教学师生人数比例。倡导体育、教育及各级行政部以正式文件或法律的形式,根据学生游泳技术水平确定教学师生比例,确保游泳教学的安全性。对于游泳基础性较差的大学体育教学建议人数不要超过每25人,并且配备救生员。第三、建立游泳健康准入制度。课前要求学生提供县级及其以上医疗机构出具的健康证明,并对选课学生进行既往病史调查,从源头上控制风险隐患。

3.2 深化教学改革,突出救生安全特色

高校公体游泳课程应紧紧围绕“以人为本、健康第一、终身受益”的指导理念,不断推动教学内容的不断丰富发展。必须改变公体游泳内容中偏重技术和技能较大的局面,逐步确立游泳救生知识技能和游泳技术教学并重的教学内容。在课程中教授实用救生技巧,诸如:水中漂浮、水中脱衣、水中求生技巧等,将生存教育的方法贯穿于整个活动中。在游泳教学实践中,以现实案例创设具体场景,对水上安全知识、救生技巧、救生方法、救生注意事项等方面入手,既突出水上安全又能激发学生的积极性。

3.3 创新评价机制,激发游泳学习兴趣

大学体育是群众体育的基础,是发展和培养体育意识、体育知识、体育技能的重要途径。因此高校公体课的评价要具备一定的教育性和激励性,在评价过程重点关注学习的参与性、健身性以及实用性,淡化或弱化达标性、竞技性。

评价形式上,要更加注重评价的过程性和终结性,对于“救生意识”的评价可以体现在整个教学过程中,在教学过程中不断地进行考察评价。根据知识技能的形成规律,实行形成性评价,在不断的改进强化中给予学生掌握知识技能的机会,进行跟踪式的多次评价。同时也要关注学生的自我评价,以个体的形式进行总结反思,总结在课程学习过程中的进步与不足,为下一步练习提出目标。评价标准方面,要更加注重学生的个体化差异,以每位学生的游泳基础为评价基准点,关注学生学习过程中参与性、合作性、进步性,使评价标准灵活化、个体化,更加关注课程前后的差异性、进步性评价。

4 结语

游泳技能是生存技能的重要组成部分,公共体育课是推行大学生游泳教育的主阵地,游泳教育不仅包含游泳基本技术的学习,更重要的是培养学生水上安全意识、水上求生、救生安全的能力。高校公体游泳教学改革应将安全的理念和措施贯穿于整个教学过程中,安全氛围无形中促进了学生水上安全意识的形成;公共体育游泳教学内容应遵循简捷、实用、易学的基本原则,不拘泥于技术动作细节,突出水上救生安全知识与技能的传授;教学评价更注重“水上生存技能”掌握情况的考察,强调评价的及时性、过程性、重复性,实现评价对后续学习的促进作用。

[1]陈学华.构建高校体育教学改革特色分析[J].西安体育学院学报,2003,20(6):88-89.

[2]樊临虎.体育教学论[M].北京:人民体育出版社,2002:267-268.

[3]潘雯雯,于可红.关于普通高校体育课程学习评价的构思[J].北京体育大学学报,2007,30(2):234-236.

[4]魏明东,王海春,孙振杰.我国普通高校体育教学改革30年的回顾[J].体育科研,2009,30(6):79-82.

[5]苏妃郃,刘灿模.对我校游泳教学改革的思考[J].广东水利电力职业技术学院学报,2005,9(3):11-12.

[6]王周伟.风险管理[M].机械工业出版社,2012:101-103.