宁波农业转移人口市民化成本评估研究

2015-12-16宁波大红鹰学院浙江宁波315175

文 (宁波大红鹰学院,浙江宁波 315175)

农业转移人口的市民化是新型城镇化的核心任务,而农业转移人口市民化的重点是农业转移人口在实现职业转变的基础上,获得与城镇户籍居民均等一致的身份和权利,公平公正地享受城镇公共资源和社会福利,加快推进公共服务均等化,实现基本公共服务向农业转移人口全覆盖。

农业转移人口身份与职业的二重性使其没有基本的市民权和城市社会的认同,这是城镇化过程中亟待解决的问题。农业转移人口市民化成本分为私人成本与公共成本两部分。目前对农业转移人口市民化成本的预估结果呈现多样化。巨大的农业转移人口市民化成本是对公共财政的严峻考验。因此应建立政府、企业与农业转移人口“三位一体”的社会成本分摊机制,合理划分政府、企业和个人的责任,形成合力,兼顾效率与公平,构建多元化的农业转移人口市民化成本分担机制。

一、宁波农业转移人口市民化的现状及其存在的问题

根据浙江省发改委、统计局历年的《浙江省城乡统筹发展水平综合评价报告》的数据显示,宁波市城乡统筹发展水平综合评价得分一直居全省前列,已进入全面城乡融合阶段。1990年以来,宁波通过城市发展的“中提升”战略,“东扩南联”、“撤乡扩镇”、“城中村”改造、“撤村建居”等方式,将农村居民有序转化为城镇居民,宁波的城镇化水平逐年稳步提高,到2014年底,宁波常住人口781.1万,常住人口城镇化率高达70.3%,远高于国内同等城市水平。与人口城镇化紧密相关的户籍制度改革也不断推进,1998年起全面取消了 “农转非”计划指标,多年来逐步放宽城镇落户条件,截至2014年底,宁波户籍人口583.8万,其中非农业人口217.7万,是1978年的3.43倍。

整体来看,宁波农业转移人口市民化的发展现状主要体现在以下几个方面:一是宁波农村“村改居”顺利推进,宁波在城区和中心城镇扩大的基础上,对符合条件的市郊农村和街道的村改建为居委会(村改居),主要思路和做法为“五改五建”;二是宁波城乡统筹的劳动就业制度建立并发展,按照“公平对待、合理引导、完善管理、搞好服务”的思路,在区域范围内实现了劳动力的无障碍流动,尤其是在解决失土农民再就业方面成效显著;三是宁波城乡一体社会保障体系建立并不断完善,按照“政府主导、社会参与、制度统一、标准有别、管理规范、法制保障、城乡联动、分步实施”的原则,逐年加大财政用于社会保障和就业的支出力度;四是设立了宁波外来务工人员城市积分落户政策,并及时修订,放宽了落户的条件限制。

宁波农业转移人口市民化在发展过程中也存在着一些问题,主要有五个方面:一是宁波的常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率差距较大 (见后文表1和图1),常住人口的城镇化率在2014年末已达70.3%,但户籍人口的城镇化率只有37.29%;二是宁波外来务工人员落户积分政策不够合理,根据宁波积分落户政策,能落户的分值与总分值相比只有45-50%,看似条件不高,但从具体实施情况看,其落户人数寥寥,种种原因导致积分落户政策虚置;三是社会保障制度体系的“双轨制”和城乡社保待遇标准不平等,使得宁波农业转移人口参加城镇社保面临缴费和待遇双重压力;四是宁波较高的房价导致农业转移人口城镇住房困难,自2000年到2014年的十五年间,宁波城乡的房价大多都涨了6-7倍,而城镇居民人均可支配收入只增长了4倍左右,据调查,农业转移人口一般需要将收入的20-30%用于房租开支,买不起房、租不起房也是一部分外来农业转移人口离开宁波的重要原因;五是宁波农村土地流转和置换政策尚需调整,农业转移人口中一些已经具备条件和能力、甚至在城镇购买了住房的却不愿意将农村户籍转换成城镇户籍,其原因主要是他们不愿放弃农村权益。

二、宁波市人口规模和农业转移人口市民化规模测算

2006年发布的《宁波市城市总体规划(2004-2020)》预测,到2020年,市域常住人口810万左右,中心城区实际居住人口要控制在250万人左右,城镇化水平70%以上。而根据《2014年浙江省人口变动抽样调查主要数据公报》显示,2014年宁波市域常住人口已达781.1万人,并持续快速增长,城镇化水平更是高达70.3%,已超过了2020的预测值。因而最新发布的《宁波市城市总体规划(2006-2020年)(2015年修订)》对此进行了修正,预测到2020年,市域常住人口控制在1000万以内,中心城区常住人口395万,城镇化水平75%以上。

表1 宁波市2006-2014年人口规模和城镇化水平

本文基于2000年至2014年宁波市的人口统计数据,运用人口总量趋势外推模型,对2020年宁波市人口规模和城镇化水平进行了预测,结果见表2所示。

表2 宁波市2015-2020年人口规模和城镇化水平估算

根据《国家新型城镇化规划2014-2020年》中所提出的户籍城镇化率进行计算,2014年宁波户籍城镇化率仅为37.29%,不完全市民化人口达42.43%,即331.4万人。根据上文对常住人口规模和城镇化水平的预测,到2020年宁波市公共服务体系将覆盖约689.01万人;而对户籍人口规模和城镇化水平的预测显示,到2020年宁波市的城镇户籍人口约为241.72万人。通过计算得出,2015-2020年宁波市需要市民化的农业转移人口规模约为447.29万人,年均74.55万人。

图1 常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率的差距

三、宁波市农业转移人口市民化公共成本测算

农业转移人口市民化的成本构成按照不同的分类方式可分为不同的类别。按承担主体的不同,农业转移人口市民化成本可分为:个人成本、政府成本和社会成本三类,其中政府成本和社会成本都是与个人成本相对的公共成本;按市民化成本的具体内容,农业转移人口市民化的成本可分为:社会保障(基本养老、医疗保险为主)成本、住房保障(公租房、廉租房的建设)成本、义务教育(随迁子女的义务教育)成本、就业服务(职业技能培训)成本等。本文仅对市民化所需的社会保障、住房保障、文化教育、就业服务这四大公共服务涉及的公共成本进行测算。

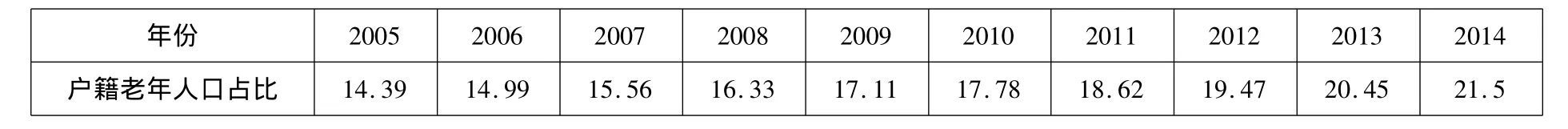

表3 宁波2005-2014年60岁以上户籍老年人口占比(%)

表4 宁波市2015-2020年市民化基本养老金支出总额估算

1.社会保障成本。因基本养老保险和基本医疗保险是社会保障最为核心的两大块,因此本文所研究的农业转移人口市民化的社会保障成本指农业转移人口的基本养老保险和基本医疗保险的公共成本,即公共财政所承担的基本养老金的支出和基本医疗保险筹资额中的政府补贴部分。

截至2014年末,宁波60周岁及以上户籍老年人口125.5万,占户籍人口总数的21.5%,2010年末这一数据为17.78%(见表3),而“六普”数据显示,宁波 2010年底 60岁以上常住老年人口的比例为13.26%。根据2005-2014年数据对2015-2020年户籍老年人口占比进行预测,并假设2015-2020年常住老年人口占比始终低于户籍老年人口占比4.5%,农业转移人口按照市民化待遇进行估算,可得出2015-2020年基本养老金领取人数和财政支出额。基于宁波市2015年1月1日起将城乡居民基本养老保险基本养老金从2014年的每人每月190元调整为每人每月210元,本文假设2016-2020年基本养老金将保持每年增加20元,则5年共计基本养老金支出总额为274.8亿元,详见表4。

根据浙江省2015年基本医保筹资规定,城乡居民基本医保财政补助人均400元以上,基本公共卫生服务项目人均补助40元,合计440元以上。2016-2020年人均补助标准按照每年增加80元计算,年均市民化人数按前文估算的74.55万人计算,从而估算出2015-2020年宁波市基本医保和基本公共卫生服务项目财政支出总额为28.33亿元,详见表5。

综上所述,2015-2020年宁波市市民化新增的社会保障公共成本共计为31.98亿元。

2.住房保障成本。住房保障成本是各级政府为本地农业转移人口和中低收入外来务工人员提供保障性住房的财政支出。根据《2014年宁波统计年鉴》可知,2014年底宁波住宅竣工面积为462.51万平方米,竣工住宅价值为176.96亿元,按照《国家基本公共服务体系“十二五”规划》规定的廉租房人均住房建筑面积不低于13平方米的标准,计算出人均住房保障成本为4.97万元。《国家新型城镇化规划2014-2020年》提出,住房保障覆盖面达到城镇常住人口20%左右,根据上文对宁波市常住人口规模和城镇化率的预测,2020年宁波市保障性住房至少应覆盖177.58万人,可得出2015-2020年宁波市住房保障成本为882.57亿元。按新增的农业转移人口与常住人口的比例,我们可以得到因市民化新增的住房保障成本为444.6亿元。

表5 宁波市2015-2020年市民化基本医保财政补助总额估算

3.义务教育成本。(1)随迁子女义务教育覆盖规模估算。宁波市教育局网站的公开信息显示,2014年宁波市中小学共接收26.43万名随迁子女就读,占常住人口比例为3.38%。本文假设2015-2020年宁波市需接受义务教育随迁子女人数占比不变,依据前文估算的2020年宁波市常住人口,得出2020年随迁子女义务教育覆盖规模为30.01万人,年均新增5.0万人。

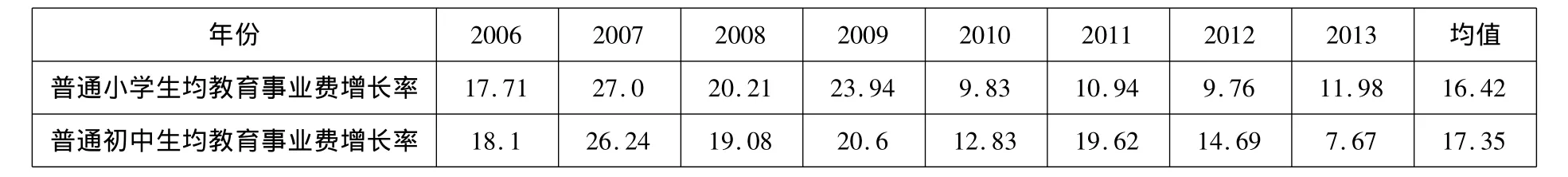

(2)随迁子女义务教育事业费。根据教育部、国家统计局、财政部联合发布的《2013年全国教育经费执行情况统计公告》,2013年浙江省普通小学的生均教育事业费为8874.54元,普通初中的生均教育事业费为12617.07元,本文取其平均值,可得出2013年农业转移人口随迁子女在城镇就读的义务教育阶段生均教育事业费为10745.81元。

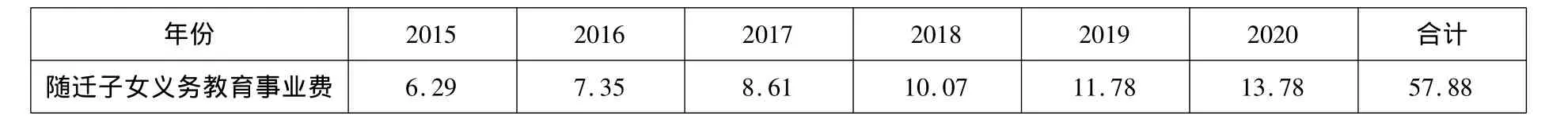

浙江省义务普通小学和普通初中的生均教育事业费年均增长率分别为16.42%和17.35%,如表6所示。假设宁波市义务教育阶段的生均教育事业费年均增长率为17%,则可算出2015-2020年覆盖30.01万人的随迁子女义务教育事业费,公共财政的投资总额为57.88亿元,详见表7。

表6 浙江省2006-2013年义务教育阶段生均教育事业费年增长率(单位:%)

表7 宁波市2015-2020年随迁子女义务教育事业费投资额估算(单位:亿元)

(3)新增校舍建设费。根据《2014年宁波市国民经济和社会发展统计公报》和宁波市教育局网站的公开信息,截至2014年末,宁波市共有初中和小学749所,在校学生76.27万人;2014年内投入建成106所学校 (含幼儿园),投资额为50.13亿元;全市公办中小学共接收21.49万名随迁子女就读,公办中小学的接纳比例为81.31%。按照中小学校标准化建设要求,一个标准化的中小学校拥有24个班,每班45人,而实际上宁波市中小学目前的平均班级规模已达48人,容量压力较大。现有中小学按标准化要求总计可容纳80.89万人,还可再容纳4.62万人。假设到2020年公办中小学接纳随迁子女就读的比例为81.31%不变,即30.01万人中的24.4万人将在公办中小学就读,则尚有19.76万随迁子女无中小学接收就读。因此,在2020年以前,宁波市公共财政至少还需为农业转移人口的随迁子女投建183所中小学,按照新建一所标准化中小学校舍的成本5000万元计算,则新建183所中小学的校舍至少需投入91.5亿元。

4.就业服务成本。宁波市2014年调整的最新职业培训补助政策为:参加职业技能培训取得相应职业资格证书的,按证书的五个等级(高级技师、技师、高级技能、中级技能、初级技能)分别给予每人 2000、1500、1200、800、500 元的培训补助;参加专项职业能力培训,并经考核取得《专项职业能力证书》的,按每人400元的标准给予培训补贴;参加不低于24课时的短期岗位技能培训,并经考核取得《宁波市职业技术培训证书》的,按每人200元的标准给予培训补贴;参加岗位技能培训,并经考核取得市级及以上行业主管部门依法核发的《岗位资格证书》的,按每人400元的标准给予培训补贴;参加紧缺工种(项目)培训的,可在上述标准的基础上再上浮30%-50%给予培训补助。

根据上述标准并结合各地农业转移人口技能培训实践,我们设定农业转移人口技能培训财政补助成本约为1500元/人;根据《国家新型城镇化规划2014-2020年》的发展指标,到2020年农业转移人口免费接受基本职业技能培训的覆盖率不低于95%进行估算;根据“六普”数据,宁波市常住人口占总人口的75.06%,假设2015-2020年新增市民化人口中15-59岁人口的占比为75%。由此估算,宁波市2015-2020年需要提供职业技能培训的新增农业转移人口为318.7万人,新增的就业服务公共成本为47.81亿元。

四、宁波农业转移人口市民化公共财政支付能力

综合以上分析计算可知,2015-2020年宁波市农业转移人口市民化的新增义务教育成本为149.38亿元,新增社会保障公共成本为31.98亿元,新增就业服务成本为47.81亿元,新增住房保障成本为444.6亿元。将上述新增成本加总可得2015-2020年宁波市农业转移人口市民化的新增公共成本为673.77亿元,年均新增112.3亿元。

2014年宁波市地方财政支出总额为1000.9亿元,地方财政收入总额为860.6亿元(见表8),本文测算的宁波市农业转移人口市民化的新增年均公共成本为112.3亿元,占2014年宁波市地方财政支出的11.22%,占地方财政收入的13.05%。从支付能力上看,宁波市地方财政承担农业转移人口市民化成本依然存在一定压力。

一方面,宁波市地方财政收入增速明显放缓,未来几年实体经济的不确定性增大,都给地方财政带来了一定的压力;另一方面,本课题只考虑了最为基本的社会保障、住房保障、文化教育和就业服务四大公共服务的财政成本,还有许多其他的隐性成本尚未进行估算,在今后的研究中将会涉及。因此,从政策的可持续性和政策执行效果的显著性来看,有必要尽快探索一条多元化的成本分担方式来缓解地方财政的资金压力,为宁波农业转移人口市民化进程的健康推进提供资金保障。

表8 宁波市2006-2014年地方财政收入和财政支出水平(单位:亿元)

五、相关政策建议

进入21世纪以来,随着国家对农业转移人口市民化的高度重视,各地纷纷出台了推进城乡一体化的政策措施,涉及户籍转移、城镇就业、住房保障、社会保障、农地和宅基地置换、技能培训和义务教育等方面,并取得了一定的成效,给推进农业转移人口市民化提供了宝贵的经验和启示。

1.加快宁波农业转移人口市民化空间载体的建设。一是积极推进市域空间优化整合,促进区域协调发展,加快构筑宁波大都市框架,为农业转移人口市民化提供空间载体;二是加快城镇产业的集聚和发展,特别是城市各类新兴产业和新型服务业的发展,为农业转移人口市民化提供城镇就业支持。

2.加大农业转移人口城镇落户的政策创新力度。一是充分尊重农业转移人口的意愿,保障他们的城镇市民权益,享受平等的同城待遇。二是转移方式要因地制宜,包括:对市郊被征地农民实行直接整体转换;对经济条件较好的县域中心城镇和卫星城镇的村改居农民,可以分阶段、分类、分批转移;对经济相对落后地区的农民继续实行农村户籍暂不转移,但要提高他们的公共服务水平。三是户籍转换要简化办理手续,做到条件明确、实施规范,减少农业转移人口的后顾之忧。四是适度保障农业转移人口的现有农村权益,不因转移而受损,提高他们转移的积极性。五是实行异地户籍转移与本地户籍转移相结合的办法。对已在宁波市区和县市城区有固定工作和住房的外来务工人员按积分给予落户;对在现居住地城镇有固定工作的本地农业转移人口直接给予相应的城镇户籍。

3.切实保障农业转移人口的城镇住房。一是创新农村住房和宅基地置换城区、集镇住房的政策,主要是对农村住房和宅基地进行合理估值,建议实行货币核算方法,实行农村“地票”、“房票”的跨地区(大市范围内)转换城镇房屋,由市场定价。二是对没有经济条件在城镇购买商品房而有能力购买经济适用房的农业转移人口,应在同等条件下获得申购指标;对没有购房能力的人,应享受廉租房政策待遇。三是对不能享受上述待遇的农业转移人口,政府可适当给予住房货币补贴。

4.进一步完善城乡公共服务均等化。一是尽快将农业转移人口纳入城镇职工和城乡居民的社保体系,在“新农保”、“新农合”的转移过程中,要简便手续,给予更多的财政资金支持。二是为农业转移人口提供免费的文化知识和职业技能培训,提高他们的文化素质、劳动技能和城镇生活能力。三是对长期在城镇居住生活的农业转移人口子女,按居住地给予城镇居民子女相同的义务教育。

5.创新农村土地使用、置换政策和宅基地流转政策。一是适当提高被征用农地的补偿价格,以保障农民的土地权益。二是按照依法自愿有偿原则,鼓励多种形式流转土地承包经营权。三是适当增加土地补偿款发到农民手中的现金比例,以提高农业转移人口参加土地置换和流转的积极性。

6.实行总量控制策略和分阶段推进的方法。由于资源、环境、土地的承载力是有限的,政府在推进农业转移人口市民化过程中,应采用总量控制的策略,分阶段、多形式、多层次、有步骤地推进。首先着力解决本地农业转移人口的转移,其次对符合落户条件的外来务工人员通过积分标准进行适当控制,使之做到资源、环境可持续,劳动力供给有保障,经济发展不断增长,人民生活水平有较大提高。

[1]Thomas Huddleston,Jan Niessen:Migrant Integration Policy Index III,British Council and Migration Policy Group,2011.

[2]张国胜.中国农民工市民化:社会成本视角的研究[M].人民出版社,2008.

[3]蔡禾,刘林平.城市化进程中的农民工[M].社会科学文献出版社,2009.

[4]杨聪敏.农民工权利平等与社会融合[M].浙江工商大学出版社,2010.

[5]中国发展研究基金会.中国发展报告2010:促进人的发展的中国新型城市化战略[M].人民出版社,2011.

[6]申兵.“十二五”时期农民工市民化成本测算及其分担机制构建——以跨省农民工集中流入地区宁波市为案例.城市发展研究,2012(01).

[7]潘家华、魏后凯.中国城市发展报告No.6——农业转移人口的市民化[M].社会科学文献出版社,2013.

[8]刘传江、董延芳.农民工的代际分化、行为选择与市民化[M].科学出版社,2014.

[9]傅东平、李强、纪明.农业转移人口市民化成本分担机制研究[J].广西社会科学,2014(04).

[10]张琳.2020年天津市农业转移人口市民化公共成本测算[J].中国物价,2015(03).