基于节间成像技术确定林下红松上层木调整期

2015-12-16丛健

丛 健

(辽宁省林业厅,沈阳110036)

红松生长与光照关系十分密切,光因子是影响红松生长诸因子中的主导因子[1-2],但是在不同发育阶段,红松需要的光照条件不同。生长初期,红松幼苗和幼树具有一定的耐荫性,随年龄增长需光量逐渐增大[3-4],耐荫能力逐渐减弱,直至需要全光条件才能维持正常生长[5]。由于红松幼树生长过程中需光量逐渐增强,应及时抚育、逐渐加大透光伐的强度,以满足红松幼树生长的需要[2,6],因此科学确定红松林分调整时期成为亟待解决的首要问题。科学合理确定红松人工林透光抚育时期,能够优化树种和径级结构,提高红松阔叶混交林结构的稳定性,为群落正向演替提供良好的环境基础[7-8]。关于抚育时期的确定目前主要依据胸径大小、营林经验或径向生长等方面[9-10],且多数研究认为林分的调整时期应该在10~15 a[10-12]。

节间生长在单子叶植物中普遍存在,在禾本科植物中尤为典型,尤其是植物的节间分生组织与节间生长曾有过许多研究和记载[13-14]。近年来对多年生竹类植物也展开了相关研究[15]。利用节间反映针叶树生长情况的相关研究较少,且主要集中在反映立地质量方面的研究[16-17]。红松生长初期主要以树高生长为主,以树高生长量来判断红松林分调整时期的研究目前尚无报道。本研究通过建立红松实测树高与根据节间长度读取树高的回归方程,用红松树高年生长量来判断冠下栽植红松的调整时期,为次生林冠下栽植红松的抚育提供研究方法和理论依据。

1 研究方法

1.1 研究区域

研究地点位于黑龙江省尚志市境内的东北林业大学帽儿山实验林场,属张广才岭西坡小岭余脉,地理位置 127°30'~127°34'E,45°21'~45°25'N,平均海拔300 m,属温带大陆性季风气候区。年平均气温2.8℃,极端最高气温38.0℃(7月份),极端最低气温-37.3℃(1月份),年平均湿度70%,年平均降水量723.8 mm(集中在6~8月),年蒸发量1 093.9 mm,年日照时数 2 471.3 h,无霜期120~140 d。地带性土壤为暗棕壤。次生林主要以槺椴、色木、柞树、水曲柳和榆树等为主。

1.2 样地设立

选择次生阔叶树与人工红松处于相持状态的红松阔叶树人工混交林作为试验林分,1989年于次生林下营造的红松林。红松的初植密度为2 500株/hm2,造林后3 a内均进行了幼林抚育,其后未进行林分调整。林分中红松平均地径是3.78 cm,于2004年设立样地,选取林分中直立生长的红松50株编号挂牌,对红松进行跟踪调查。

1.3 调查方法

1.3.1 红松树高

从2004年到2009年,每年11月份使用同一型号塔尺对所有编号的红松树高进行测量,记录备案。

1.3.2 照片采集和数据读取

2010年6月,使用Nikon D70数码相机对红松进行数据图像采集,将图片导入电脑备用。照相时,塔尺直立于红松前方,与红松主干保持平行,枝条要挡在塔尺后面,以保证读数精确。

使用Photoshop 7.0软件对红松相片数据进行读取,利用红松节间长度的特点逐级读数,梢头视为2010年的生长量,从第一个轮枝节点的高度开始读数,记为2009年红松树高,第二轮枝节点的高度记为2008年树高,依此类推,数据读到1999年。根据节间长度的生长量来衡量树高生长状况,结合本研究在固定样地的连年数据,对相持状态红松实测树高和照片读取树高进行相关性分析。

1.4 相关参数及数据处理方法

本研究对节和节间的定义为:树干上着生枝的部位称为节(node),相邻两节之间的无叶部分称为节间(internode),红松节间长度指两个轮枝间的长度。

利用Excel 2007进行数据整理与绘图,采用SPSS 13.0软件利用Linear中stepwise变量选择方法对相持状态红松实测树高和照片读取树高进行回归分析与检验。

2 结果与分析

2.1 回归模型的建立

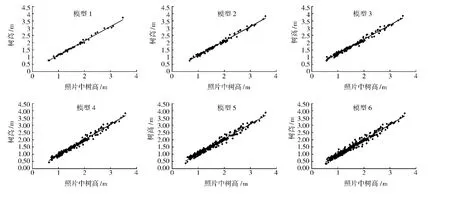

基于每年所测定的红松树高与根据节间长度在照片中读取的数据间的关系,依照时间序列,即照片上反映红松树高的节间长度由上而下,对二者进行线性回归,如图1所示,回归模型如下:

式中:y为测量的红松树高,m;x为照片中根据节间长度读取的红松树高,m,a和b为参数。

图1 红松树高与照片中读取树高的回归模型Fig.1 Height fitting between actual measurement in the field and interpretation from images

测量红松树高的生长情况与根据节间长度在照片中读取的数据的建模结果见表1。共建立6个模型,模型1使用2009年红松测量树高与照片中根据节间长度读取的红松树高间建立的线性回归模型,模型2使用2008和2009两年红松测量树高与照片中根据节间长度读取的2008年和2009年红松树高间建立的线性回归模型,模型3使用2007~2009年红松测量树高与照片中根据节间长度读取的2007~2009年红松树高间建立的线性回归模型,模型4使用2006~2009年红松测量树高与照片中根据节间长度读取的2006~2009年红松树高间建立的线性回归模型,模型5使用2005~2009年红松测量树高与照片中根据节间长度读取的2005~2009年红松树高间建立的线性回归模型,模型6使用2004~2009年红松测量树高与照片中根据节间长度读取的2004~2009年红松树高间建立的线性回归模型(见表1)。

由R2值判断,红松树高与照片中读取树高均为极显著的正相关关系,利用节间长度在照片中读取的树高数据可以反映红松树高生长情况的。

表1 线性回归模型摘要Tab.1 Selective linear fitting model between actual measurement and interpretation from images

2.2 模型的应用

利用红松树高模型和根据节间长度在照片上的读数计算2000年到2009年红松树高,见表2。各个模型计算的2004~2009年红松树高变化趋势与测量的红松树高的变化趋势一致,预测的2000~2003年红松树高的变化趋势也全部一致,因此所有模型均可以计算红松树高生长(见表2)。模型2、模型3和模型4模型计算2000~2003年红松树高年生长量的结果完全相同,其中模型2和模型4对2004~2009年红松树高的模拟与实际测量树高结果最接近,所以本研究采用模型2、模型4模型计算2000~2003年红松的树高生长量。

表2 红松树高模型计算结果Tab.2 Height of korean pine calculated by using the models

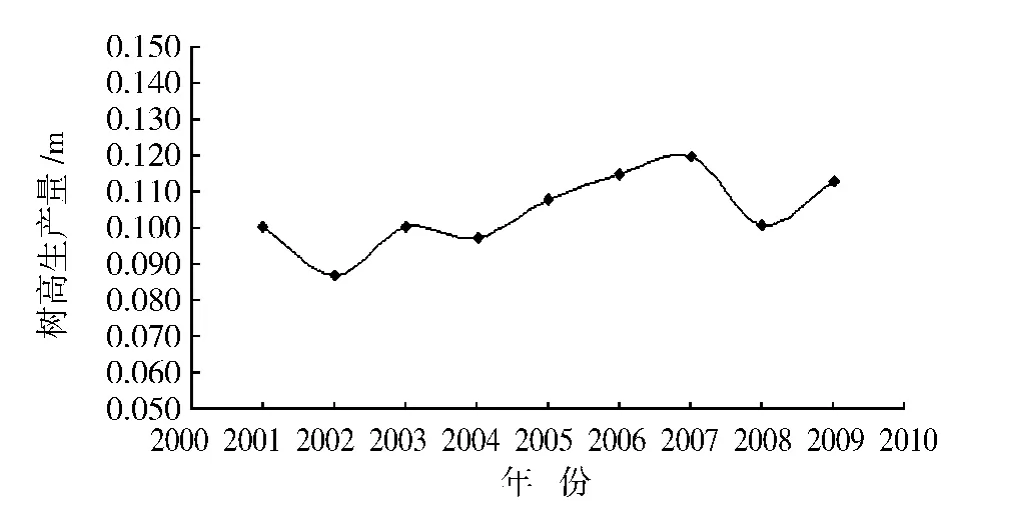

2002年红松树高年生长量达最低值,为0.087 m,低于相邻年份红松年生长量13%,2001年和2003年红松树高年生长量一致,均为0.100 m,2004年红松树高年生长量有所下降,为0.097 m,2005年红松树高年生长量升高到0.108 m,随后逐年递增,2007年红松树高年生长量达最高点,为0.120 m,2008年红松年生长量出现第二个相对低谷,低于近两年红松的年生长量,到2009年红松树高年生长量增至0.113 m,如图2所示。因此,在2001年末或2002年初和2007年末或2008年初对林分进行透光抚育是科学的调整时期。

图2 红松树高年生长量Fig.2 Annual height growth of korean pine

3 结论与讨论

研究表明利用节间长度可以估算红松树高生长。红松树高是由数个节间的长度决定的,根据节间长度原理,使用数码相机成像技术,利用红松树高生长与根据节间长度在照片中读取的树高间的关系,建立了极显著的线性回归模型。根据模型生成红松树高生长量变化曲线,树高在2002年和2008年进入生长缓慢期,因此需要更多光照来改善生长环境,即需要调整上层木。验证了在次生林下,红松初植密度为2 500株/hm2时,林分调整时期第一次应该在第十三年末或十四年初,第二次应该在第十九年末或二十年初。

关于冠下红松造林抚育适宜时期的研究很多,包括根据胸径大小来确定抚育时期[9],大部分研究认为第一次抚育时期应该在10~15 a[10-12],根据多年红松人工林透光抚育实践总结,红松造林最好采用2 m×2 m规格,初植密度每公顷2 500株。如果造林后5 a,保存率在90%以上,林龄10~12 a时应进行第1次透光抚育;林龄18~20 a时进行第2次;林龄24~26 a时进行第3次;林龄31~35 a时进行第4次为宜[18]。有研究从径向生长量分析红松幼树生长光需求,认为红松在12 a生时需要对其进行透光抚育[9],本研究与其结果相近。

抚育时期的确定对红松的生长发育至关重要,抚育过早会耗费人力和财力,抚育过晚影响红松的生长发育。基于节间成像技术确定林下红松树冠调整期的优点在于无需破坏性取样,操作简单,减少野外工作量,读数直观、可靠。

[1]姚国清,池桂清,董兆琪,等.红松生长与光照关系的探讨[J].生态学杂志,1985,4(6):48-50.

[2]刘传照,李俊清,金奎刚.林下光照条件与红松幼树生长的相关性研究[J].东北林业大学学报,1991,19(3):103-108.

[3]李景文.红松混交林生态与经营[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,1997.

[4]张 群,范少辉,沈海龙.红松混交林中红松幼树生长环境的研究进展及展望[J].林业科学研究,2003,16(2):216-224.

[5]丁宝永,张世英,陈祥伟,等.红松人工林培育理论与技术[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1994.

[6]徐 蕊,牟长城,李婉姝,等.“栽针保阔”红松林不同透光强度效果分析[J].东北林业大学学报,2010,38(10):30-33.

[7]崔智松,吴 瑶.林隙透光抚育对红松林分径级结构的影响[J].林业科技.2014,39(4):48-49.

[8]李永杰,李永泉,吴 瑶.林隙透光抚育对红松林结构稳定性的影响[J].林业科技.2014,39(3):19-21.

[9]胡理乐,闫伯前,孙一荣,等.从径向生长量分析红松幼树生长光需求[J].北京林业大学学报,2008,30(2):147-150.

[10]吴连生,杨凤鸣,吴和平.次生林冠下红松造林技术[J].吉林林业科技,2001,30(2):58-60.

[11]孔祥文,刘贵峰,赵月田,等.红松在不同光环境下的生长及结构的变化[J].吉林林业科技,2005,4:29-33.

[12]胡万良,亢新刚,谭学仁,等.辽东山区阔叶红松林恢复技术[J].林业实用技术,2009,4:15-17.

[13]常丽英,汤 亮,顾东祥,等.水稻叶鞘和节间生长过程的动态模拟[J].南京农业大学学报,2008,31(3):19-25.

[14]张 君,库丽霞,张伟强,等.玉米穗上节间距的QTL定位[J].玉米科学,2010,18(4):45-48.

[15]邵卓平,黄盛霞,吴福社,等.毛竹节间材与节部材的构造与强度差异研究[J].竹子研究汇刊,2008,27(2):48-52.

[16]陶 静,秦彩云,才巨峰,等.利用节间长度对红松人工林立地质量的评价[J].吉林林业科技,1992,97(2):26-28.

[17]郑勇平,劳 勤,余国信,等.杉木中幼龄林立地质量的生长截段评价[J].浙江林学院学报1995,12(1):6-12.

[18]张云江,乔国宝,付振海,等.红松人工林透光抚育对林木生长与结实的影响[J].辽宁林业科技,1996,23(2):24-26.