基于生产视角的中国水足迹地区间差异:“总量—结构—效率”分析框架

2015-12-16吴兆丹UpmanuLALL王张琪

吴兆丹 Upmanu+LALL 王张琪 +田泽

摘要 我国水资源短缺地区间差异问题正引起各界关注,分析比较各地区用水总量、结构及效率,是我国构建特色水安全保障体系、实施最严格水资源管理制度的前提。在“总量-结构-效率”分析框架下,采用多区域投入产出分析、锡尔指数空间差异分解、伪基尼系数差异成因分解等方法,分析我国30省级行政区(除西藏)42经济部门生产视角下水足迹(生产水足迹)地区间差异及其成因,为我国合理高效调整生产以降低水足迹提供依据。研究结果表明:①我国生产水足迹总量、结构、效率地区间差异明显。②生产水足迹经济区域间差异是其总体空间差异的主要成因(贡献率69.46%),而农林牧渔业生产水足迹经济区域间差异是生产水足迹经济区域间差异的重要贡献因子(贡献率59.19%),其关键因子为该部门最终需求量经济区域间差异(贡献率74.57%);水资源压力指标总体空间差异主要源自经济区域内省区间可利用水资源量对应差别。③农林牧渔业直接用水系数与最终需求量、食品制造及烟草加工业最终需求量、住宿餐饮业用水乘数与最终需求量等省区间差别分别是三大产业生产水足迹省区间差异主要贡献因子。④生产水足迹强度省区间差异主要源于农林牧渔业生产水足迹强度对应差异;煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业对工业生产水足迹废弃率省区间差异的贡献高于其他经济部门。

关键词 水足迹;生产视角;多区域投入产出分析;差异分解;中国特色水安全保障体系

中图分类号 X37 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2015)12-0085-10

21世纪水资源战略倍受全球各国政府重视,我国水资源短缺地区间差异问题也正引起各界关注。坚持贯彻“节水优先、空间均衡”治水思路加强需水管理是构建中国特色水安全保障体系的重要内容之一。“节约水资源,保障水安全”已成为我国纪念2015年“世界水日”和“中国水周”活动的宣传主题。我国最严格水资源管理制度的指导思想中强调需严格控制用水总量,全面提高用水效率。而把握结构有利于在总量控制中加强针对性,提高控制效率。因此,分析比较各地区用水总量、结构及效率,是我国构建特色水安全保障体系、实施最严格水资源管理制度的前提。

1 文献综述

“水足迹”概念由Hoekstra A Y于2002年首次提出,指一国(地区或人),在一定时间内消费的所有产品和服务所需要的水资源数量(这里对产品或服务的消费包括对产品或服务的最终需求,以及对当地居民直接生活用水的消费),包括直接取水量以及对除水资源外其他有关产品或服务所含虚拟水的使用量[1]。为全面反映用水需求和用水过程,基于供应链把握个体和组织的水资源消费行为对全球环境的影响,区域用水情况分析应基于水足迹进行。由于产品或服务的流动,区域生产和消费中的水足迹往往并不相等。而“水足迹”被提出的初衷即为衡量区域或人的消费活动对水资源的使用情况,因此国内外已有相关研究多采用消费视角,分析消费活动中的水足迹。如Cazcarro等对西班牙水足迹的评价[2]、Hoekstra等对全球水足迹的评估[3]、Ewing等对地区生态足迹和水足迹的整合[4]、可口可乐公司对欧洲糖类水足迹的研究[5]、Feng等对英国水足迹的空间分析[6]、王晓萌等对我国14个产业部门水足迹演变及其影响因素的分析[7],王岩等对北京水足迹的估算[8],等[9-10]。

但生产活动耗水量最终也将用于满足需求,与地区GDP的比值可体现当地生产中水消耗对应经济效益,与地区可利用水资源结合可反映当地生产用水对可利用水资源的压力情况。国内外有少量相关研究基于生产视角。Mekonnen等估算了全球电力和热力生产中的水足迹[11]、Palhares等对传统和有机奶生产系统水足迹进行了比较[12]、Mekonnen等在流域间及国家间两种空间维度上分析了拉丁美洲和加勒比地区生产活动中水足迹[13]、Olsen等评估了欧洲洋葱生产水足迹[14]、IFC等分析了脱水洋葱生产中的水足迹地区间差异[15]、Yu等估算了英国生产活动对应水足迹[16]。国内该类研究有宋智渊等对敦煌市农业水足迹[17]、史利洁等对陕西省主要作物生产水足迹[18]、轩俊伟等对新疆13个地(州)主要农作物生产水足迹[19]、Feng等对黄河流域源于当地生产的水资源消耗量[20]、Dong等对辽宁水足迹[21]、耿涌对流域生产活动中水足迹[22]的量化分析。

吴兆丹等:基于生产视角的中国水足迹地区间差异:“总量-结构-效率”分析框架

中国人口·资源与环境 2015年 第12期但目前生产视角下我国水足迹已有研究仍有不足之处。第一,空间范围上,较少针对南方及经济落后区域,而南方地区存在“水多、水少、水脏、水浑”等水资源问题,经济落后区域水足迹尤其是其农产品水足迹量也不容忽视。第二,空间尺度上,对“全国整体范围”研究较多,而结合“省区”、“市”等较小尺度的研究较少,且缺乏统一分析口径,据本人所知尚无对全国各地区的比较研究。这些导致研究结果的准确性、可比性较低,不利于各地区充分挖掘自身发展潜力及其他地区借鉴意义。第三,内容上,我国第二、三产业用水量不断增加,水资源再利用、污水处理问题等愈显重要。研究第二、三产业水足迹是分析我国用水情况的重要内容,但目前该类研究仍较薄弱。第四,经济部门划分多较粗略[7,23-24],不能详细反映各部门水足迹情况,影响研究结果的实用性。第五,虚拟水强度估算上,外地产品虚拟水强度多以本地该产品虚拟水强度代替,降低结果的准确性。第六,用水效率指标上,一方面,已有基于水足迹的水利用经济效率研究多以地区消费视角下水足迹与当地GDP之比来表示。但实际上伴随产品或服务的流入,地区消费视角下水足迹的来源有当地水和外地水两种,故该比值实质上是当地单位GDP对应的源于当地水和外地水的水足迹量,不能准确体现利用当地水的经济效率情况。另一方面,为反映地区水利用的有效程度,已有研究多通过比较地区消费视角下水足迹与废水量来表示水足迹废弃率,但该水足迹对应当地消费活动,而废水量源于当地生产或居民生活直接用水,故该比值所比较的两部分口径并非一致,不能确切反映地区水利用有效程度。

本文将基于生产视角的水足迹定义为生产水足迹,指在一定时间内,为满足当地最终需求、外地最终需求或当地居民生活直接用水需求,由当地所有产品和服务的生产所消耗的,源于当地水的水资源量(译自“Domestic Water Footprint”及其定义)[20]。采用多区域投入产出(MRIO)分析、锡尔指数空间差异分解、伪基尼系数差异成因分解等方法,研究我国生产视角下水足迹地区间差异及其成因,具体分析基于“总量-结构-效率”分析框架。通过总量分析,区分我国除西藏外的30个省区,展现我国生产水足迹总体空间分布情况;结合结构分析,区分三大产业并细分国家统计局投入产出部门分类中42经济部门,呈现我国各产业生产水足迹地区间差异及其成因,可作为识别产业水足迹降低中调整生产时应重点关注的省区及部门的依据;基于效率分析,构建生产水足迹强度指标,以地区的生产水足迹与GDP之比表示当地生产活动中水利用的经济效率,并建立工业生产水足迹废弃率指标,以地区工业废水量与工业生产水足迹的比值反映当地工业生产过程中水利用的有效程度,从经济效率、废弃率两方面反映地区生产活动用水效率,可为评价地区降低水足迹中调整生产的必要性提供参考。区分同种产品在不同产地的虚拟水强度,在视角、空间范围与尺度、内容、经济部门划分、虚拟水强度估算及用水效率指标等方面对已有研究不足有部分弥补作用,为我国合理高效调整生产以降低水足迹提供较科学依据,并在研究视角及用水效率指标构建上有一定创新。

2 研究设计

2.1 研究方法

MRIO分析可反映区域间经济部门间虚拟水投入产出情况,全面体现各地区水足迹部门及来源结构,提高水足迹估算结果的准确性;与其他多个区域之间的投入产出模型相比数据要求较低,无需分区域、分部门的区域间产品流量数据;能区分当地生产技术和贸易模式对水足迹的影响。因此,MRIO分析方法对水足迹分析具有一定适用性及优点,目前已有研究基于该方法量化水足迹[20,25],本文也将采用MRIO分析方法估算我国各省区水足迹。

为更准确分析我国生产水足迹、水资源压力地区间差异成因,本文需区分经济区域间和经济区域内省区间两部分差异对总体空间差异的贡献,而锡尔指数空间差异分解方法正适用于此。故本文将采用该方法,依据2002,2007年中国区域间投入产出模型中对经济区域的划分[26](东北区域:黑龙江、吉林和辽宁;京津区域:北京和天津;北部沿海区域:河北和山东;东部沿海区域:江苏、上海和浙江;南部沿海区域:福建、广东和海南;中部区域:山西、河南、安徽、湖北、湖南和江西;西北区域:内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、青海和新疆;西南区域:四川、重庆、广西、云南、贵州和西藏。),分解我国生产水足迹、水资源压力总体空间差异。伪基尼系数差异成因分解方法可将区域总体差异分解为其不同分项因子差异的贡献率。本文将采用该方法,分析各经济部门生产水足迹及居民生活直接用水对生产水足迹空间差异的贡献程度,并将部门生产水足迹地区间差异分解为部门直接用水系数、用水乘数及最终需求量三方面地区间差异;将水资源压力指标空间差异分解为生产水足迹与可利用水资源量两方面空间差异;将效率指标地区间差异分解为各部门对应效率地区间差异,得到总差异主要成因。

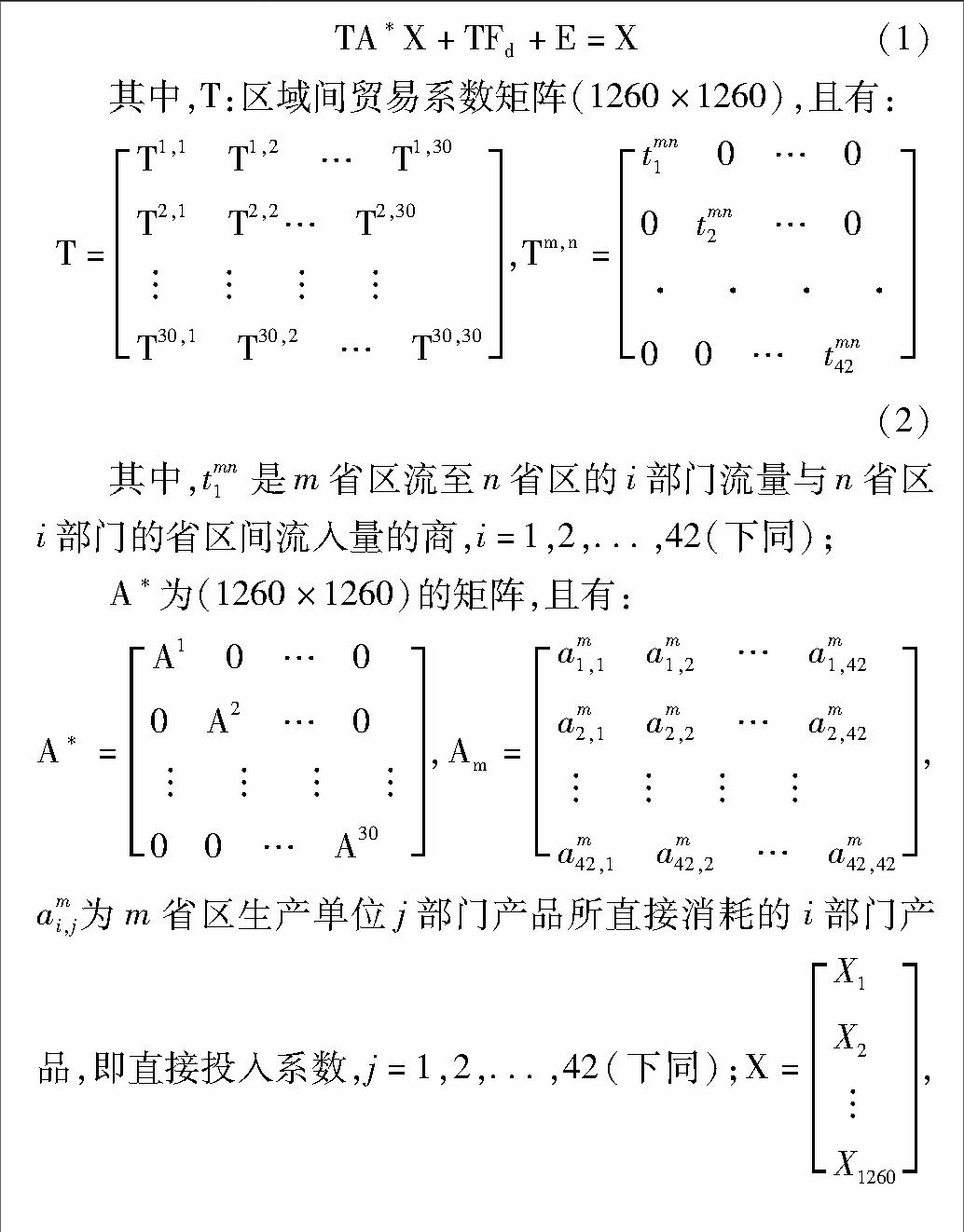

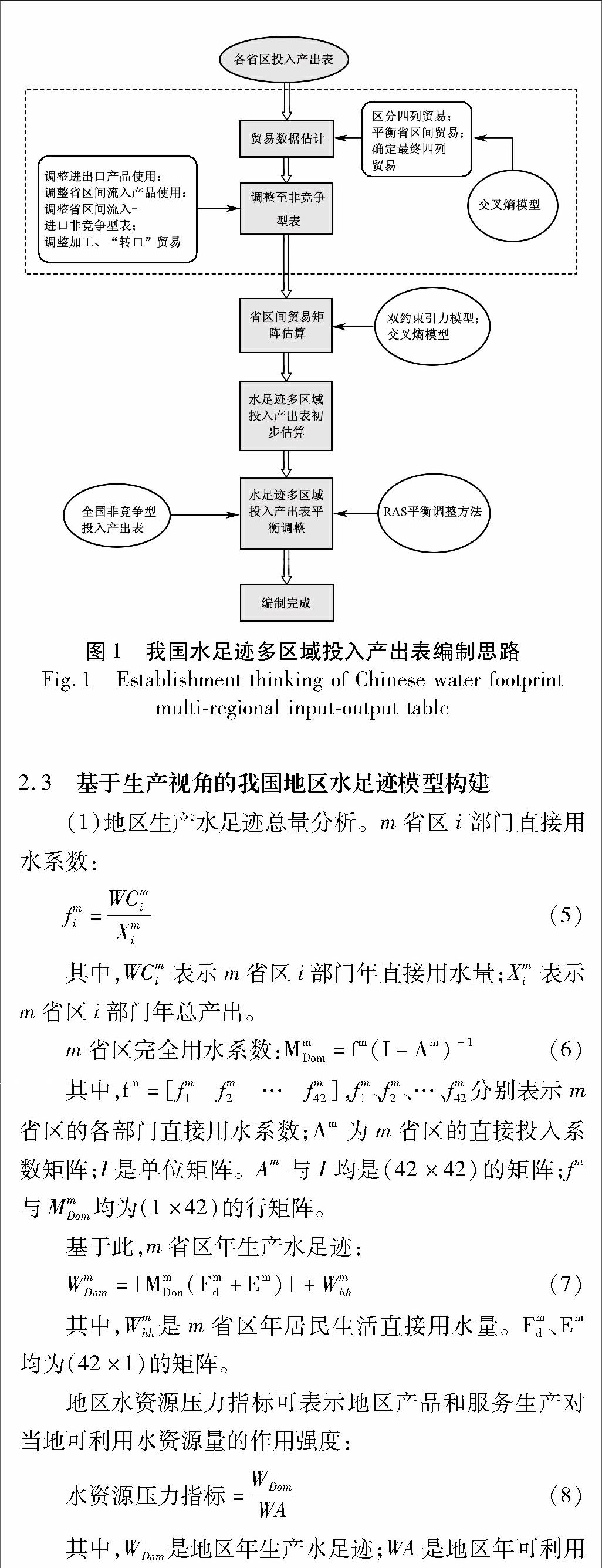

2.2 水足迹多区域投入产出表编制

我国最新30省区42经济部门多区域投入产出表是本文基于MRIO方法构建我国各省区细化部门水足迹模型的前提。目前已有学者出版了我国多区域之间的投入产出表,但其中最近年份即2007年对应表均仅公布了合并省份或合并部门后的表格[26-27],故这里需根据我国最新的各地区投入产出表编制该表[28]。当前我国最新的各地区投入产出表为《中国地区投入产出表2007》,投入产出表所体现的各种系数在相当长的时期内是有效稳定的,故基于该表研究水足迹的结果对表对应年份后一段时期内相关情况仍有一定代表性[29]。我国水足迹多区域投入产出模型基本形式如下:

于是最终需求矩阵FD构成如下:

FD=[FD1,FD2,…,FD30],FDm=[Rm,Um,Gm,FCm,INm],其中Rm、Um、Gm、FCm、INm分别是R、U、G、FC、IN的第m列。

基于该模型,我国水足迹多区域投入产出表的基本编制思路如图1,基本框架形式如表1。其中区分四列贸易包括对各省区投入产出表中无进口或出口列省份的进出口量估算、30省区进出口价格调整、省区间流入流出列估算。省区间贸易矩阵估算的双约束引力模型中,各部门距离系数γ引用“1997年中国区域间投入产出表”编制中距离系数估算结果[30]。

其中,WWI是地区年工业废水量;WDom,I为当地年工业生产水足迹。将式(11)中各指标换成某具体工业部门对应指标,即可得该工业部门年生产水足迹废弃率。

2.4 数据来源

我国地区人口、工业废水排放量以及生活污水排放量数据源自国家统计年鉴,地区分经济部门产值参照我国地区投入产出表[28]。对各省区各部门直接用水量及居民生活直接用水量的确定,将基于各省区或所属流域水资源公报、《中国环境统计年鉴》、我国“水利投入占用投入产出表”、《中国可持续发展战略报告》,省区各部门用水定额、省区投入产出表中各部门源于“水的生产和供应业”部门的投入等。水资源公报中城镇建筑业用水计入第二产业用水,服务业用水、生态用水纳入第三产业用水。为估算第二产业和第三产业各部门直接用水量,先确定产业直接用水总额,再根据有关资料确定个别部门用水量,继而将产业直接用水总额减去已确定的部门用水量后的值,在产业内其他部门间进行分配。第二产业该分配依据、当地工业废水排放量计;第三产业分配依据中国投入产出学会课题组关于我国各部门用水系数的分析结果与各省区对应部门的产值之积[31],并参考对应省份城市用水的重复用水比例加以调整。

3 实证结果与分析3.1 我国生产水足迹总量地区间比较