高校海外高层次青年人才引进的特征分析

2015-12-14余敏朱琳

余敏+朱琳

摘要:高层次青年人才是高校可持续发展的核心问题。本文对“青年千人计划”前五批的1134名入选者的基本信息进行分析,主要从入选者的年龄结构、专业领域、推荐单位、来处与去向等方面分析了我国高层次人才引进的特征,指出要优化学科结构,建立更加全面系统的人才格局,促进多国化发展,为进一步引进海外高层次青年人才提供参考。

关键词:海外高层次人才;青年千人计划;人才引进

中图分类号:G645 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2015)20-0006-03

一、引言

建设一流大学需要一流的师资、一流的教学、一流的科研、一流的学科、一流的管理,其中关键的是一流的师资。而一流的师资队伍建设,不仅要打造由学术大师和领军人物组成的“人才金字塔”的塔尖,也要重视青年人才队伍这一金字塔座的储备;不仅要吸收国内的优秀人才,也要去海外淘金。大力引进人才、快速缔造高层次人才队伍的同时,做好人才的可持续发展,才能顺利解决当前中国高校发展的核心问题。

在各大高校努力探索高层次人才队伍建设期间,中组部于2010年11月正式启动“青年千人计划”,由中央为全国各大高校大力加强建设青年人才队伍。“青年千人计划”自实施以来,得到了国内高校的高度重视,以及海内外青年人才的广泛关注和积极参与。

二、入选“青年千人计划”的海外高层次人才结构分析

因每批次入选者总数不同,为更准确、清晰地展现人才引进过程中的数量变化,本研究基于各类入选人数占该批次总人数的百分比展开研究。

1.年龄结构及分析。各年龄阶段的人数占入选总人数比例的平均值呈正态分布,入选者的最小年龄为27岁,最大为40岁,如图1。入选者的年龄主要集中在31~38岁之间,且在33岁达到了最高峰,符合人才成长的一般规律。值得注意的是,38岁的入选者比例比37岁的入选者比例高,出现一个小波峰。38岁以上的人因失去竞争优势,或因可申请更符合他们年龄层次的其他人才计划,入选比例也明显降低。

2.专业领域及分析。由于第四批“青年千人计划”入选名单公示中没有入选者的专业领域信息,故本研究只针对其余四批入选者的专业领域进行分析,如图2所示。

“青年千人计划”入选者的专业领域目前仅面向自然科学和工程技术领域。虽然各专业领域的入选者比例在不同批次中所占比例有所波动,但从图2也可看出对工程与材料科学、生命科学领域人才的引进力度明显强于其他四个领域人才的引进力度。

3.推荐单位分析。根据推荐单位的性质,现将推荐单位分为研究机构、公司和大学,大学又可分为“985”工程大学、“211”工程大学及其他院校。各类推荐单位的入选者占该批次总人数的比例变化,见表1。

如表1所示,“985”工程院校的入选人数最多,其次为科研机构。从第三批开始,“985”工程大学的比例有所下降,同时其他普通院校的入选者比例呈上升趋势,说明普通院校在经过第一批的试水之后,逐渐加大了海外高层次青年人才的引进力度,抢占该计划的有限席位。

高等院校入选者分布情况如下。

94所高等院校推荐的872名候选人入选,占据了总人数76.9%。入选人数最多的十一所大学是:清华大学、中国科学技术大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、复旦大学、华中科技大学、同济大学、苏州大学、南方科技大学。

在高等院校中,“985”工程大学占据了绝对的优势,有729位人选来自此类型的高校,“211”工程类院校和其他院校的总体竞争力明显不足。但值得注意的是,苏州大学作为一所“211”工程大学,共有22人入选,为“211”工程类院校之首,其表现比很多“985”工程大学更为抢眼。南方科技大学作为国家试点院校,共引进20人,力度之大足以显现它的高起点与高定位。

C9高校通过“青年千人计划”引进高层次青年人才的力度也相当大。这9所大学入选“青年千人计划”的人数共459位,占729位985工程大学人选总人数的63%,占1134位总入选人数的40.48%。C9院校入选者人数占该批次总人数的比例变化和五批入选的总人数见表2。

由表2可知,西交大和哈工大在“青年千人计划”的人才引进工作中的力度相对较弱。清华大学、复旦大学五批次的入选人数所占比例相对稳健。中国科技大学、哈尔滨工业大学的入选人数所占比例逐次下降。

4.来处与去向分析。从公示名单上看,绝大多数入选者为中国学子在外求学或工作后回国履职。因公示名单上并未标明国籍,所以从人名判断,仅有13位外籍人士成功入选,仅占总入选人数的1.15%。现主要以下三个方面进行分析。

(1)获博士学位的国家或地区分析,详见表3。

五批“青年千人计划”入选者中,美国的博士毕业生在“青年千人计划”的竞争中占有显著优势,中国的博士毕业生位于第二梯队。

根据上海交通大学发布的《2012世界大学学术排名500强名单》,五批“青年千人计划”共有326人来自世界500强院校,147人来自世界前50强大学,另有52人来自世界排名51~100的大学。在该500强名单中,美国有150所,占比30%;德国有39所,占比7.8%;英国有38所,占比7.6%;中国有28所,占比5.6%;加拿大有22所,占比4.4%;日本有21所,占比4.2%;法国有20所,占比4%。对比表3可知,获博士学位的国家或地区的数据与该学术排名名单基本吻合,但中国本土毕业生占据很大的地利,美国毕业生相比其他国家的毕业生更具竞争优势。

(2)入选前单位所在国家或地区分析,详见表4。

结合入选者获博士学位的国家或地区的分析结果可知,各国的许多博士毕业生,特别是中国的博士毕业生在取得博士学位后会出国工作或进行博士后研究。而美国的创新能力和科研能力培养和高等教育水平处于世界领先水平,并且得到了最为广泛的认可。

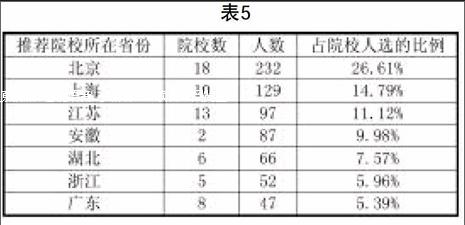

(3)入选后的去向,详见表5。

以上7个省份的高校推荐的入选者占高校入选总人数的81.42%。北京以清华大学、北京大学等18所高等院校的232人的总人数遥遥领先。上海的入选高校数量虽位列第三,但凭借上海交通大学和复旦大学的强大引进力度,总人数位居第二。安徽省只有2所院校,却成功申报了87位“青年千人”,其中中国科技大学就引进了86人。

三、关于高校进一步引进海外高层次青年人才的思考

“青年千人计划”已顺利完成五批人才引进工作,90余所高校通过该计划引进了各自急需的高层次青年人才,为各校的深入发展奠定了师资基础。通过对入选者的基本信息进行分析,可以看出迄今为止,入选者全部为自然科学和工程技术领域的高层次人才,人文社科类人才引进数量为零;入选者集中于985工程大学,特别是C9高校;入选者都有海外学习或工作背景,但基本为中国人,外籍人士聊聊无几。经过分析,笔者对高校进一步引进海外高层次青年人才有以下几点思考。

1.兼收人文社科,进一步优化学科结构。文化的发展承载着国家的发展,一个国家只有当它的文化发达了,这个国家才是真正的发达。因此,作为一所高校,特别是综合性大学,不仅需要发展理工学科,也要发展人文社科。作为一个发展中国家,不仅需要发展科技产业,更要重视人文和社会科学的发展。随着“青年千人计划”进行到第五批,需要进一步思考并优化学科结构,纳入人文社科类的青年人才引进,或将人文社科类青年人才引进工作提升到相当层面,以其他形式的人才计划加强人文社科类人才队伍建设,不断提高人文社科类学科和人才队伍的创新能力。

2.缩小院校间和省市间的“贫富差距”,建立更加全面系统的人才格局。从院校层面上讲,各高校,特别是中西部高校要进一步思考引进人才的方式、方法,突出自身优势,充分利用政策,与“985工程”大学、C9高校,与北上广、东部沿海城市抢占高层次青年人才资源。各省市也可依托国家的各项人才政策,出台符合自身发展特点与发展需求的青年人才引进战略,为省市的高校发展、经济社会等方方面面的发展谋求更广的出路。从国家层面上讲,要进一步完善人才发现机制、评价机制和引进机制,通盘考虑,建立更加全面系统的人才格局。

3.促进青年人才引进的多国化发展,提高整个人才队伍的创造水平。五批次入选者虽然都毕业于国外院校或来自国外的工作单位,但是真正的外籍人士寥寥无几。而欧美的一流高校师资队伍往往呈现多国化特点,他国师资人数所占比例远大于1.15%。因此,中国高校在提倡师资国际化的同时,不仅要重视国际化学历、国际化工作背景,也要重视“多国化”建设,真正引进多元文化,推动多元文化的汇聚、交流与冲突。多元文化的构建与发展离不开多样性文化的主体,因此在高层次青年人才引进工作中,要注重外籍人士的引进工作,从真正意义上促进多元文化的汇集与碰撞。

参考文献:

[1]张杰.加快青年教师队伍建设 创建一流大学[N].中国教育报,2011-08-01.

[2]王仰东,等.“千人计划”与海外高层次人才引进的思考[J].科技导报,2012,30(13):11.

[3]李侠.“千人计划”与中国人才政策的碎片化格局[J].创新论坛,2009,(7):6-7.

[4]陆道坤,等.海外高层次人才引进问题与对策研究[J].国家教育行政学院学报,2010,(3):53-37.

[5]于扬.关于高校人才引进机制的探讨[J].教育求索,2012,463(4):203-204.

[6]郁美娟,等.高校青年高层次人才引进对策研究[J].科教导刊,2011,(12):5-6.

[7]邱亭林,等.海外高层次人才引进的实践与思考[J].医学管理,2012,(5):326-327.

[8]白勇,等.论海外高层次人才引进的发展趋势[J].中国高校师资研究,2010,(1):1-9.

[9]王荷凤,等.从“千人计划”人才的引进谈国内高校因此环境的创建[J].中国高校师资研究,2010,(5):1-7.

[10]裴世保,等.“青年千人计划”入选者信息分析与思考[J].中国高等教育评估,2012,(2):54-57.

[11]“青年千人计划”启动5年引进2000名优秀海外人才[N].神州学人,2011,1(38).

[12]张杰,等.“千人计划”的经验和建议[J].科技导报,2011,29(27):11.

[13]上海交通大学一流大学研究中心.2012年世界大学学术排名[EB/OL].2013-05-16.

http://www.shanghairanking.cn/ARWU2012.html.