基于“个性化”教育向度的“核心素养”培育

2015-12-14刘鸿儒凌秋千

刘鸿儒,凌秋千

(1.辽宁警察学院,辽宁 大连 116036;2.辽宁公安司法管理干部学院 辽宁 沈阳 110000)

基于“个性化”教育向度的“核心素养”培育

刘鸿儒1,凌秋千2

(1.辽宁警察学院,辽宁 大连 116036;2.辽宁公安司法管理干部学院 辽宁 沈阳 110000)

教育要实现立德树人的根本任务,在教学实践中必需紧紧围绕学生核心素养的培育与提升,全面推进个性化教育,实现教育理念从传统知识和技能评价标准向个体核心素养培育的转换。实施个性化教育正是基于受教育者的核心素养培育,发掘个体蕴含的潜能,生成终身发展所必需的核心素养,从而使其获得个体生命特质的提升,实现个体的综合全面发展。

核心素养;个性化教育;应用

一、“核心素养”的学力模型

知识经济时代多元的社会需求与日新月异的科技与人文发展呼唤着了人才培养质量的提升。传统的知识+技能的教育目标显然无法与新时期发展了的时代背景与社会环境相匹配,无法完成现代社会所赋予教育的责任,无法传达教育的灵魂与精髓。对此,国际社会早已形成普遍共识。早在19世纪末,联合国教科文组织部发布了一份报告,报告全面阐述了国际社会对人类未来和学习问题的理解。对于学生核心素养的培育,已经成为世界范围内实现教育改革与发展所必须关注的问题。

对于核心素养的研究可以追溯到本世纪初,经济合作与发展组织将“核心素养”定义为一个动态发展的,整合了知识、技能、态度、情感及价值观的集合体概念。随后,联合国教科文组织、欧盟组织等组织与国家都提出了各自的理论体系。联合国报告中阐述的教育理论与经济合作与发展组织(OECD)的“核心素养”理念之间有着内在的逻辑契合。

历经20多年持续而深入的探索,国际上关于核心素养理念的研究日趋成熟,钟启泉教授在《核心素养的“核心”在哪里》一文中论及核心素养学力模型,归结出以下几种说法:

第一,2003年联合国教科文组织强调终生学习的核心素养即“五大支柱”:学会求知(learning to know);学会做事(learning to do);学会共处(learning to live together);学会发展(learning to be);学会改变(learning to change)。

第二,2005年OECD提出了个体需具备三种关键能力(见图1),以适应经济和社会的发展需要。

图1 个体的三种关键能力

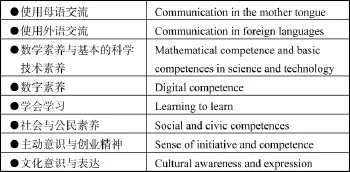

第三,欧盟展开了多学科多领域的综合研究,2005年发布了报告,归纳出包含八个方面要素的核心素养框架(见表1)。

表1:欧盟提出的八大核心素养

第四,日本历来重视国民素质的综合教育,1947年日本的《教育基本法》的第一条(教育目的)规定:教育应以陶冶人格为目的,培养和平国家和社会的建设者,培养爱好真理和正义、尊重个人价值、注重勤劳与责任、充满独立自主精神的身心健康的国民。[1]日本政府在其21世纪教育目标规划中,也明确要求要重视学生的思想素质教育,强调这是促进日本经济高速发展的前提保证。日本政府将学生的成才作为社会发展的基础推动力。日本的《教育基本法》中注重学生个体人格的完善,强调学生的个性教育,着力于国民综合素养的培养。但是,教育理念的落实不是一蹴而就的,一直以来日本教育发展历程正逐步实现着教育基本法的精神内涵。由知识、技能向人格全面发展转化,从学校教育向终生学习过渡,这种面向未来的教育思想,也正是各国在现在教育实践中所逐步探索的趋势。

从联合国教科文组织提出的五大支柱,到经济合作与发展组织概括的三种关键能力,再到欧盟倡导的八大核心素养及日本的学力模型,都为中国教育教学实践中核心素养的培育提供了可以参考的架构,为全面深化素质教育提供了理念指引。上述核心素养的研究虽然表述纷多,但从不同的维度给予核心素养以解释,使我们对核心素养有了直观的、可考量的、可习得的认识,形成了人才培养的价值导向,回答了“培养什么人”的“本体论”追问。

落实到学校教育上,核心素养的培育如何在教学中体现?广大教育工作者应从以下方面着手:一方面借鉴国际教育领域对于核心素养学力结构的解读及教育部的政策指引,结合不同学段的教育目标,将核心素养的培育分阶段地予以细化,明确具体教学内容与目标,分解落实到具体的教学实践中,进而实现学生某方面特定的品格与能力的生成;另一方面基于学生核心素养培育的教育体系,其评价体系也应突破以往的知识与技能考核的局限,从社会的多元需求出发,注重学生个体终生发展潜能的考量。

二、“个性化”的教育向度

美国教育学家杜威认为,教育即生活。教育不是孤立于生活之外的过程,只有把教育与生活真正联系起来,教育的意义才得以实现。教育的过程在于受教育者个体经验的丰富与提升,在于促进受教育者自我生活能力的提升,以实现个体真正意义上的“生长”。因而教育的根本不在于单纯的知识灌输与技能的传授,而在于人的全面素质的培育,从而实现个体自我学习能力、创造能力的提升,更好地适应社会并改造社会,这也是教育的精髓与灵魂所在。因此,在教学实践中实施核心素养培育,落实以个人发展和终身学习为主体的个性化教育理念,取代以学科知识结构为核心的统一式传统教育,是现代教育发展趋势的需要,也是生活的需要。

1.个性化教育内涵、特征

德国哲学家康德曾说过教育在造就人。在教育现代化的过程中,众多国家都普遍认识到:人是教育的出发点,也是教育最终归结点,应该以人为本实施教学。个性化教育被一些学者认为是当代国际教育发展的大趋势之一,现代社会要求从统一的教育模式转化为个性化的教育。原教育部副部长周远清指出:“人类已经进入到以知识和信息为特征的现代社会,社会发展对人的主动进取精神和创造精神的要求越来越高。高等学校一定要从这一高度出发,把鼓励学生个人发展作为重要的教育思想,并通过各种教育环节得到落实。”[2]

“个性”(personality)是心理学、教育学、哲学、社会学等学科普遍研究的问题。“个性”一词在《现代汉语词典》中的解释为:“在一定的社会条件和教育影响下形成的一个人比较固定的特性。”网络上(百度百科)“个性”的定义就是个别性、个人性,就是一个人在思想、性格、品质、意志、情感、态度等方面不同于其他人的特质,这个特质表现于外就是他的言

语方式、行为方式和情感方式等等,任何人都是有个性的,也只能是一种个性化的存在,个性化是人的存在方式。心理学研究中“个性”的解释为个体在社会实践中形成的带有倾向性的、本质的和比较稳定的心理特征的总和。心理学的研究对于教育学中“个性”的研究及教学实践中尊重学生本体性、注重学生个性化发展提供了重要的心理学理论基础。但仅从心理学的概念出发不能够深刻理解个性化教育的丰厚内涵。教学不只是一种简单的知识传授过程,更是一种精神的活动,是基于学生个体心理差异基础上的教师与学生的互动,从而实现对学生本体精神的召唤。

教育学是人学,当代教育的愿景不应仅仅归结为个体知识技能的最大提升而是要实现个体的个性特质独特发展与个体的素质全面发展。如何通过教育实现这一目标?个性化教育承认学生的个性差异,培养个性,发展个性,使其在“人格的不断成熟的各个阶段享有与之相符的受教育机会,从而充分发挥个体的个性魅力,使教育效果达到最优化”。众多理论家一致认为教育以人为本,这也是国际教育领域所共同遵从的准则,那么以人为本的出发点在哪里?学生是受教育的主体对象,尊重学生的个体价值,充分考虑其个性发展的兴趣需求,注重发扬优势领域,培养学生的个体差异,真正地因材施教,是现代教育的出发点。以学生为本个性化的因材施教其目的在于激发学生潜在的生长因素,促进其内在创造性与创新精神的生发,以期在未来多元的社会发展中发挥其多元的推动作用。个性化人才培养已逐步被国际公认为现代教育的人才培养趋势。

个性化教育思想可以追溯到古希腊的苏格拉底和我国的孔子。个性化教育理念,历经生发与断层,直至20世纪60-70年代,有了进一步的教学实践与研究,接续程序教学、个别化教学系统、计算机辅助教学、个别化视听教学等多种多样的个性化教育的教学实践模式先后被提出。

随着时代与社会的变革,个性化教育成为众多国家教学实施的向度。美国教育结合个人主义而形成的个性化教育思想,包含个性化培养和个性化学习两个方面,无论从理论构建还是实践应用都得到了普遍的认可。法国曾在施政纲要第四条明确提出要实行教育自由化和普及个性化教育。第三次教育改革中,日本将个性化教育作为教育原则提出,作为本国21世纪教育的改革发展方向。世界已经有许多国家在加大个性化教育的推进力度。关于个性化教育的研究成果有很多,涵义大同小异。个性化教育的人才培养,在教学实践中表现出如下特点:

一是主体性。个性化教育承认学生的多样性,尊重学生的多元发展,进而确认学生在教学过程中的主体地位。个性化教育不要求抹杀差异性,寻求模式化的批量生产。个性化教育关注学生的个体意愿,尊重学生个体价值,鼓励学生个性的张扬。教育的过程是基于学生个性、特长、兴趣基础上的自主学习,实现学生自我意识提升,自主学习力增强,进而激发潜在的能力,得到全面素养的发展。

二是针对性。个性化教学是尊重差异性的教学,教学中注重普适性的同时,更为关注实现个性化发展。个性化教育是要帮助学生找到那个独特的自我。教学中针对学生的个性差异,保持和激发学生个性中适应社会发展的个性与天分,实现人才培养的多元化。

三是民主性。个性化教育不是强制的改造和灌输,是基于学生意愿情境下的自主学习、自我提升。个性化教育的民主性在教育者与受教育者的关系上体现为注重教学过程中的教师与学生的互动和交流以及教师对于学生人生规划的引导与辅助。个性化教育中的教师不再是传统的知识传授者,更多的是学生内在精神的引领者与自我学习的陪伴者。

四是多样性。个性化教育从尊重学生的主体性出发来开展教学实践。考虑到学生的多样个性与需求,个性化教育在教学实施中体现为多种教学组织形式、教学内容与方法尝试,还包括教育制度、教育评价等各方面的兼容性。

五是全面性。个性化教育要实现的个体发展是全面的发展,承认差异性的同时,兼顾全面性。个性化教育在教学过程中,对受教育者个性充分认可并择其益处充分发展的同时,注重受教育者多元素养的和谐发展,而不是以偏概全。同时,全面性还在于教育资源的均衡配置,是面向全体学生的而不是个别学生的个性化教育。个性化教育不是特别教育,是促进全体学生个性素质全面和谐发展的教育。

2.基于个性化教育向度的核心素养培育

个性化教育应不单是停留于理念的认识上,教

育理念如何应用于当下教育实践活动之中,在个性化教育实践中如何深化核心素养的培育,则是教育工作者需要进一步实践探索的课题。要尊重学生个性,深度开发学生的潜能,实现学生全面素养的发展,必须对传统教育从教育思想、教学实施、管理制度等方面有所突破。个性化教育作为一种教育理念,在实践操作中各学段、各学校的教学,难以用统一的模式来概括、约束和评价。但是,作为一个综合性的教育系统工程,笔者认为在个性化教学实践中仍有一些原则性的观念可以作为参照,以推动不同类型、不同层级的个性化教育体系的建构。

一是确立以学生为本的教育观。实施个性化教育,培育学生的核心素养,在教学实践中要树立“以学生为本”的指导思想。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中提出要“关心每个学生,促进每个学生主动地、生动活泼地发展,尊重教育规律和学生身心发展规律,为每个学生提供适合的教育”。相对于传统的教育,个性化教育应尊重学生的主体性,确立以学生为本的教育观。首先,要明确学生与教师的主客体关系,改变传统的以教师为中心的观念。学生是教学的中心,因此既要兼顾全面性,又要适应差异性,尊重学生的个体意愿、选择自由,培养其正确的价值观和良好个性的张扬,同时鼓励和促进个体创造力的提升,为学生具备终身学习能力和创新能力打好基础。苏格拉底说:“教育不是灌输,而是点燃火焰。”个性化教育培养的学生不是流水线上统一规模型号的产品,而是心理健全的有着丰富自我属性的独特的社会人。以学生为本的教育观要求在教学实践中,以促进学生的和谐全面发展为目的。要求教学的制度管理、教师的教学实践、课程的体系设置、学生的综合评价等教学的诸多部分形成有机的配合体系,合理推动个性化教育理念的运行。同时,以学生为本要求教学过程不是被动地机械地接受,而是要开发运用多种教学手段,最大可能地开发、释放学生的个性与潜能,要充分激活学生的内在“生长”因素。教学成为推动学生具备自我认识、自我学习、自我提升能力的过程。

二是建构适应个性化教育的教学管理系统。实施个性化教育需要突破传统的单一的人才培养模式,适应教育大众化的趋势。个性化教育理念下实施多元的人才培养体系,要建构整合了学生管理、教师管理、教学制度、教学手段、教学过程、教学环境、教学评价等多方因素的适应个性化教育的教学管理系统。各学段的教育要建构“以学生为本”的个性化教学管理系统,将从学生个性发展出发,挖掘学生内在潜力,以便因材施教的教育理念融入教学管理过程,为学生搭建满足个体潜能开发、个性施展的平台。学生是教学的对象,更是学习的主体,现代教育的目的已不是单纯知识和技能的量的传输,而在于人的内在特质的提升与全面素质的培养。个性化教育管理,基于对学生意愿、兴趣、未来发展的充分尊重与考虑的前提下,给予教学过程和学生的学习过程以足够的空间,使教师的教与学生的学更具自主性与独立性。个性化教育顺应时代与社会的变革需求,同时更注重于学生适应未来发展的目标,激发培养学生的创造能力,培养学生具备自我提升、终身学习的能力。要求教学管理结合时代与社会的需求,有针对性地依据学生个性发展的“优势区”来配置教育资源,优化组合教学元素,建构个性化教育的教学方法和管理体系。

三是完善适应个性化教育的课程体系。个性化教育从受教育者主体性出发,发掘其个体蕴含的潜能,催生其终身发展所必需的核心素养,从而使其获得个体生命特质的变化和提升,实现人的全面素质的发展。2014年3月,教育部印发的《关于全面深化课程改革,落实立德树人根本任务的意见》中强调:“研究制订学生发展核心素养体系和学业质量标准。要根据学生的成长规律和社会对人才的需求,把对学生德智体美全面发展总体要求和社会主义核心价值观的有关内容具体化、细化,深入回答‘培养什么人、怎样培养人’的问题。”此次课程改革的重点措施之一是“研究制定学生发展核心素养体系,主要是明确学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”。核心素养的培育已被视为各国国民教育提升的关键因素,制订学生发展的核心素养体系,正是为了找寻激活国民教育基因改造的关键DNA,进而培育综合的全面发展的社会人。对此,笔者认为我国现阶段各学段的教学中尤为紧迫的任务在于充分了解学生的个性特点,结合时代和社会需求,进一步明确人才培养目标,形成多元的人才培养体系。完善适应学生个性化教育需求的教学内容与课程体系,在课程设置、

教学内容、具体实施等方面展示出个性化教育的特点和优势。

四是形成个性化的人才评价标准。马克思主义教育学认为教育是有意识的以影响人的身心发展为目标的社会活动。哲学家雅斯贝尔斯在他的《什么是教育》中写道:“教育的本质意味着:一棵树摇动一棵树,一朵云推动一朵云,一个灵魂唤醒一个灵魂。”可见,教育的本质在于对受教育者内在精神的关照,因此对于教学这一精神活动结果的评价,理应注重其对于受教育者内在精神的指引与提升,而不是其他外在模式化的评价指标。在不同的评价体系指引下,势必培养出不同的学生,必然产生不同的教育结果。相对于传统教育的弊端和问题,个性化教育顺应时代与社会的发展趋势,形成了个性化的人才评价标准。“持不同的教育质量观的教育者,会采取不同的教育评价方式方法。评价的本质是一种价值判断的活动,评价不是目的,而是实现目的的手段。”[3]在个性化教育理念指引下,教育面向的是个人,认为每个个体都有适合其核心素养培育的、适应其身心全面发展的个性化培养模式。因此,个性化教育突破了传统划一的教育评价标准,避免“千人一面”的教育结果,要培养的是“独一无二”的人;个性化教育更为关注教育怎样形成受教育者独特的个人竞争力,通过有针对性的系统教育推动个体完成其内在精神的成长与塑造。受教育者个体价值的衡量,也必将突破传统的学历、收入、职位及其他明确可衡量的功利及物质标准,将评价的目标着眼于更为深远的领域,即他们是否具备融入社会及改造社会的终身发展的品格与能力需求,是否生成了独一无二的推动其个人与社会发展的生命特质。

[1]李俊勤.日本素质教育的途径及启示[J].当代亚太,1999,(11):49-53.

[2]周远清.质量意识要升温教学改革要突破[J].高等教育研究,1998,(3):1-11.

[3]关雯文.以培养创新人才为导向的大学个性化教育研究[D].南京:南京航空航天大学,2008.

(责任编辑:赵晓梅;责任校对:徐治中)

The Cultivation of Core Literacy Based on the Degree of Individualized Education

LIU Hongru1,LING Qiuqian2

(1.Liaoning Police Academy,Dalian Liaoning 116036;2.Liaoning Public Security and Judicial Administration Cadre School,Shenyang Liaoning 110000)

In order to realize the basic task of morality education,teaching practice must be closely around the cultivation and promotion of students’core quality,comprehensively promote personalized education,realize the education concept from the traditional knowledge and skills assessment standard to the transformation of individual core literacy cultivation.Implementation of personalized education is based on the core of the educatee literacy cultivation,excavate the potential of the individual is necessary to generate lifelong development at the core of quality,make it get individual life qualities of ascension,realize the comprehensive development of individuals.

core quality;individualized education;application

G40-011

A

1674-5485(2015)08-0095-05

刘鸿儒(1962-),男,辽宁大连人,辽宁警察学院副研究员,主要从事高等教育、院校研究;凌秋千(1979-),女,辽宁营口人,辽宁公安司法管理干部学院讲师,主要从事文秘教学、教育教学研究。