扁带训练在大学生身体素质训练中的应用分析

2015-12-12田涔涔贵州医科大学运动与健康学院贵州贵阳550025

□田涔涔(贵州医科大学运动与健康学院贵州贵阳550025)

扁带训练在大学生身体素质训练中的应用分析

□田涔涔(贵州医科大学运动与健康学院贵州贵阳550025)

本文主要以文献资料法、数理统计、逻辑分析法等研究方法来分析扁带训练除了作为平衡能力训练的手段外,在整个身体素质训练中的作用,以此为身体素质训练提供一种新的训练方法。

扁带训练大学生身体素质

1、前言

随着国家体质测试的推行,高校大学生身体测试不达标者占据比例很大,而如何提高学生身体素质也成为大学公共体育教学的重要任务。而传统的身体素质训练队现在大学生来讲,是枯燥而乏味的,通过查阅文献发现,传统身体素质训练的方法都是针对各自不同的项目进行的。在体育教学中直接进行身体素质训练就会让学生适得其反。现如今,随着户外运动的不断发展,走扁带运动作为一项新的户外运动项目越来越受到广大青年的青睐。将走扁带训练纳入教学中,能否为大学生身体素质的训练起到一定作用就有待研究了。

2、扁带训练的重要作用

2.1、走扁带的定义

走扁带也叫走绳,即行走于固定在两点之间的扁带之上,保持身体平衡,甚至完成各种技巧动作的新运动。在走的过程当中,身体尽量保持直立,两臂张开用来维持平衡,身体重心与地面垂直,膝关节稍弯曲,降低重心,用脚掌、腿部力量和膝、踝关节保持扁带不晃动。扁带作为平衡训练,也是一个增强肌肉的稳定性的好方法。同时扁带能增强脚踝、膝关节、臀大肌、核心躯干以及肩部的稳定性,训练时间越长,这些部位的稳定性也会越来越强。当肌肉稳定性越来越好时,这些肌肉一起协同工作,就能提高人体运动技能。

2.2、扁带训练对身体素质训练的意义

(1)扁带训练能提高平衡能力。

以贵州医科大学8名学生为测试对象,经过10周的训练,比较训练前后平衡能力各项指标变化。

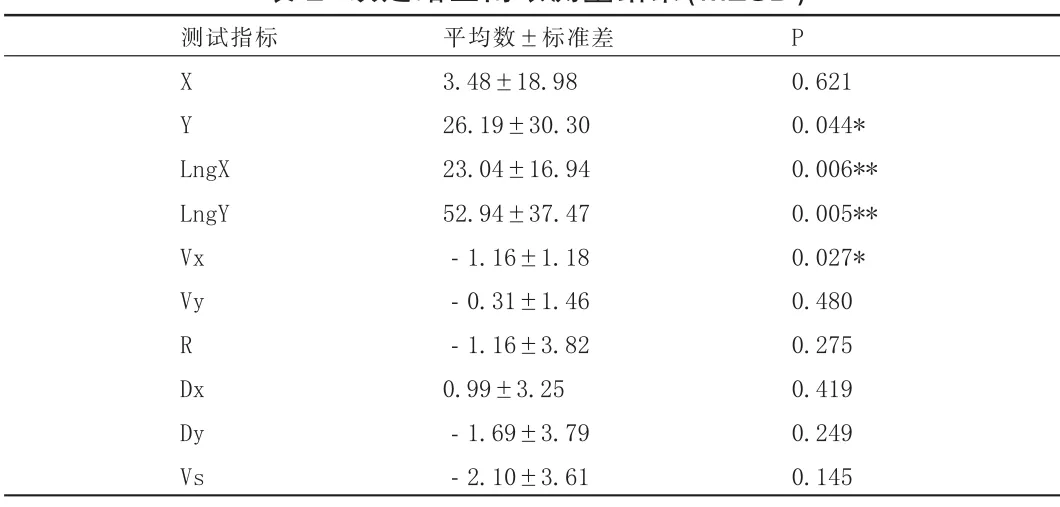

表1 双足站立睁眼测量结果(M±SD)

从测试结果来看,总体上,训练前后各项指标没有显著性差异,只有指标LngY有差异,但从单个指标平均数变化上分析,明显有些指标反映出训练后优于训练前。

从下表可以看出,训练前后平衡能力各指标发生了显著变化。

扁带不同于走钢丝,扁带训练是一种不稳定平衡训练,这种支撑面较小、不稳定性训练能够激活神经系统,募集更多的肌纤维参与运动。通过对贵州医科大学学生扁带训练研究发现,单纯的走扁带主要通过加强腿部力量以及腿部肌肉群的感知能力和踝关节稳定性,再配合身体的协调能力就能掌握扁带上走的平衡。经过扁带上跳跃和旋转动作的训练,会发现学生的核心稳定性会增强。在扁带上,如果核心区肌肉力量不足,协调不一致,运动中将增加身体重心的摆动幅度,一旦超出动态稳定区,人体就会失去平衡。扁带运动训练与一般传统训练方法不同,扁带训练过程中的感觉神经接受的都是不稳定信号刺激,然后将信息传到中枢神经系统,中枢神经系统通过运动神经调节肌张力以纠正偏差。同时,扁带训练增加了深层小肌肉群力量,增强了局部和全身稳定,从而提高了人体保持平衡的能力。

表2 双足站立闭眼测量结果(M±SD)

(2)扁带训练能提高身体核心稳定性。

史伟在基于核心稳定性的走扁带技术教学训练研究中以要参加扁带比赛的学生为研究对象,经过9周训练后进行检验,并且通过比赛结果反映出,扁带运动员平衡能力的各项指标均发生变化,在比赛中也取得了优秀的成绩,由此可以得出,核心稳定性训练能有效地提高走扁带运动员平衡稳定能力及肌肉的协调能力,有助于运动员技能的发挥。

3、扁带训练在教学中的重要意义

3.1、提高学生对身体素质的趣味性

扁带作为新的运动和训练手段对大学生来说是新的事物,而大学生对新事物的好奇和接受力都能有效的激发学生训练的兴趣。在教学过程中,教师将体能与扁带训练相结合,例如扁带上的站立,就可以有效的提高学生的腿部力量。

3.2、训练手段新颖

扁带作为一种新的平衡能力训练手段,除了提高学生的平衡能力、反应能力、协调能力以外,还能有效的提高学生的核心稳定性。史伟在基于核心稳定性的走扁带技术教学训练研究中发现扁带训练能提高核心稳定。而核心稳定性的提高也是在身体素质增强的基础上。

4、结论

扁带训练作为一种身体素质训练手段,除了能提高人体平衡能力、核心稳定性,也可以提高身体协调能力以及腿部力量等。在教学中,运用扁带教学来提高学生身体素质也可以增强学生的趣味性和新颖性,同时为大学生身体素质的提高提供一种新的训练和教学方法。

[1]田涔涔.扁带训练对体育院校大学生平衡能力的影响研究D.广州体育学院硕士论文,2014.

[2]史伟.基于基于核心稳定性的走扁带技术教学训练研究[J].广州体育学院学报,2014,1.

[3]罗俊娥,丘安定.户外运动走扁带发展现状研究[J].体育世界, 2015,7.

[4]刘阳.人体平衡能力测试方法及平衡能力训练的研究进度[J].沈阳体育学院学报,2007,26.

[5]黎健民.男子竞技健美操运动员静态平衡能力的研究[D].北京:北京体育大学,2008.