“十七年”诗歌队伍的分化与重组:以《诗选》(1953—1958)为例

2015-12-12陈宗俊

网络出版时间:2015-06-25 13:03网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/34.1045.C.20150625.1612.026.html

“十七年”诗歌队伍的分化与重组——以《诗选》(1953—1958)为例

陈 宗 俊

(安庆师范学院文学院,安徽安庆246133)

摘要:“十七年”诗歌队伍在时代巨变中进行着分化。此一时期占诗坛主导地位的是“解放区”诗人、“青年诗人”、“工农兵”诗人和一批“超级作者”,现代文学中的“五四”老诗人和“资产阶级”诗人逐渐退出历史舞台。在这种重组过程中充满着异声与悖论,反映出特定年代政治对文学规训的复杂与艰难。《诗选》(1953—1958)作者队伍的构成典型地反映着这一特征。

关键词:“十七年”;诗歌队伍;分化与重组;《诗选》

收稿日期:2014-01-12

作者简介:陈宗俊,男,安徽怀宁人,安庆师范学院文学院副教授,文学博士。

中图分类号:I207.25

DOI:10.13757/j.cnki.cn34-1045/c.2015.03.010

对于“十七年”间诗人队伍的构成特点,一些文学史教材或研究专著的分析大都笼统概括,鲜有详尽的论述。在此,我们试以此期官方权威诗歌选本之一的《诗选》(1953—1958)中的作者构成做一定量分析,并探讨其成因的多种可能性因素。虽然这四本《诗选》的时间跨度前后只有五六年,但它们基本涵盖了“十七年”诗歌的主要作者[1],因此是我们考察“十七年”诗歌作者队伍和研究“十七年”诗歌面貌的重要参考资料。

一、“十七年”诗人队伍情况统计

《诗选》(1953—1958),由《诗选》(1953.9—1955.12)、1956年《诗选》、1957年《诗选》和1958年《诗选》组成。这四本《诗选》,前两本由中国作家协会编选,人民文学出版社分别于1956年和1957年出版;后两本由中国作家协会委托作家出版社和《诗刊》编辑部编选,作家出版社分别于1958年和1959年出版。此项工作由中国作协发起,并得到“各个方面热情的关怀与支持”,“总工会、青年团中央的宣教部门、全国各主要报刊、出版社、作家协会、许多省市文联以及一部分作家都给我们送来了优秀的推荐目录”,“打算每年编选一次”[2]。虽然在编完1958年《诗选》之后,此项工作并未延续下去,但无论是从当时还是现在来看,这四本诗歌选本的官方权威性毋庸置疑。

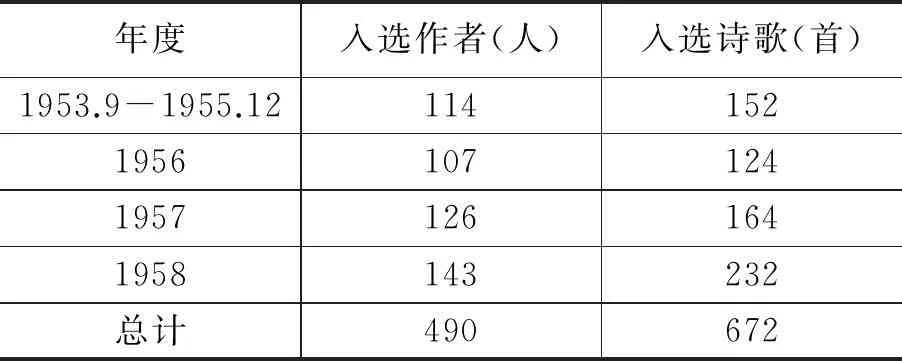

关于四本诗选入选作者和入选诗歌的总体数量,见表1。

表1 《诗选》(1953—1958)入选作者与诗歌统计表

说明:1.入选作者包含整理者、搜集者、执笔者,不含译者、写作组,若整理者(搜集者、执笔者)兼译者时以前者身份计入;2.同一作者的组诗以一首计;同一作者若诗题标明“诗几首”字样按几首计,如包玉堂《仫佬族走坡组诗》由4首诗组成算一首、毛泽东《送瘟神二首》以2首计;3.若干作者在同一总诗题下的若干首诗歌以若干作者、若干首诗歌计,如《蓝天高来绿水长——山歌联唱》由23名歌手的26首山歌组成,则以23位作者、26首诗歌计;4.此表中总计入选作者490,包含重复入选的情况,实际作者只有415人,见表2。

表1数据显示,1953—1955这三年的诗歌作者和诗歌入选数量均不尽如人意,各项数据还不及1957和1958单年度的对应情况。这也说明建国后的五六年间,尤其是1949到1952年这三年,无论是就诗歌作者还是诗歌数量而言,新诗发展都处于一个过渡期,“出现了诗歌创作的一段‘断档’”[3]17。

这种状况并未维持多久。1953年第二次文代会后,新诗步入快速发展阶段。表1数据说明,自1955年后,无论是诗人人数还是诗歌数量都呈现递增趋势,尤其是1958年“大跃进民歌”后,“到处成了诗海。中国成了诗的国家”[4],四本《诗选》共入选诗人490人次、诗作672首,这似乎证明到建国十年前夕,“诗也循着时间和生活大步在前进”[5]。

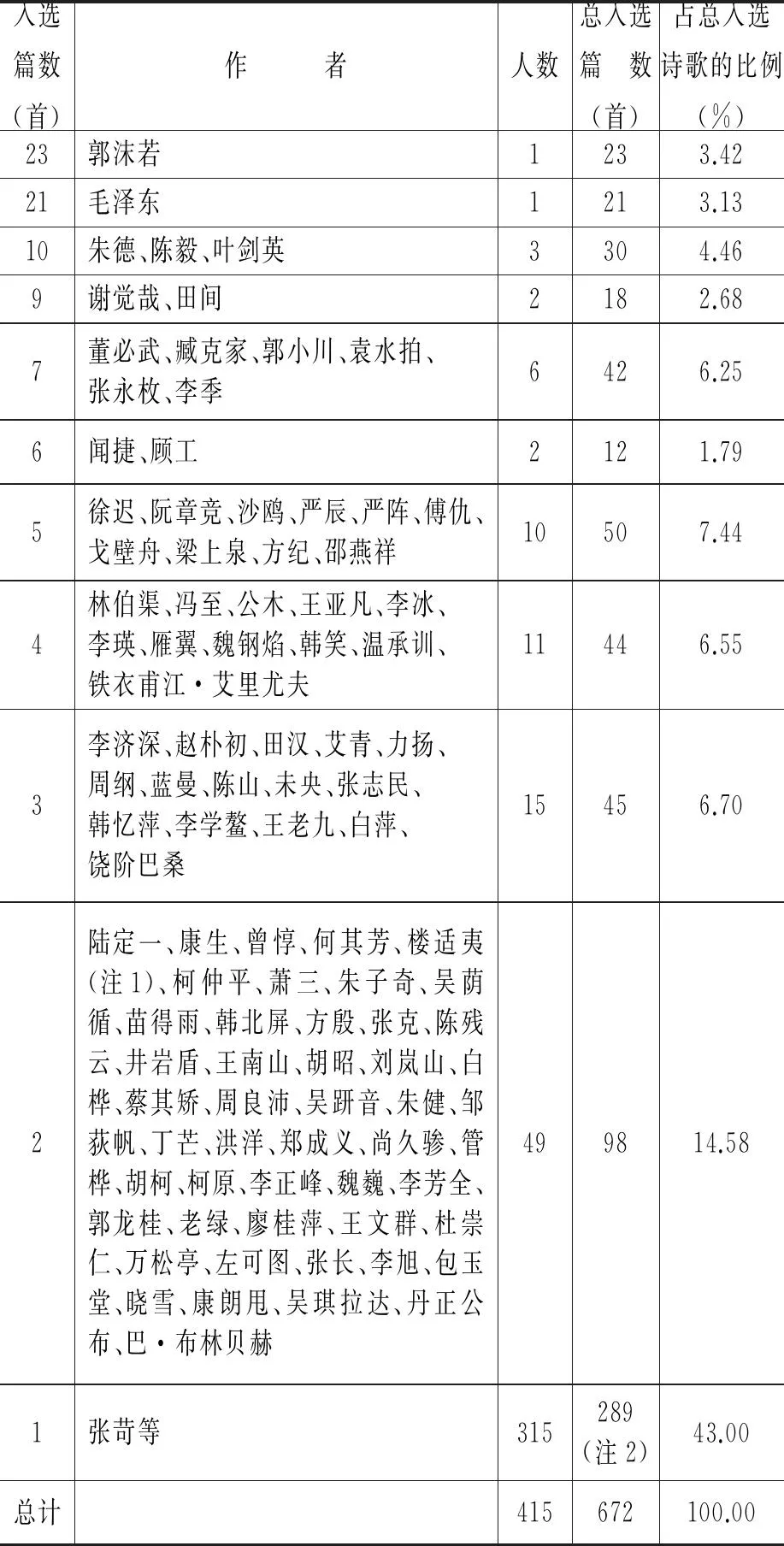

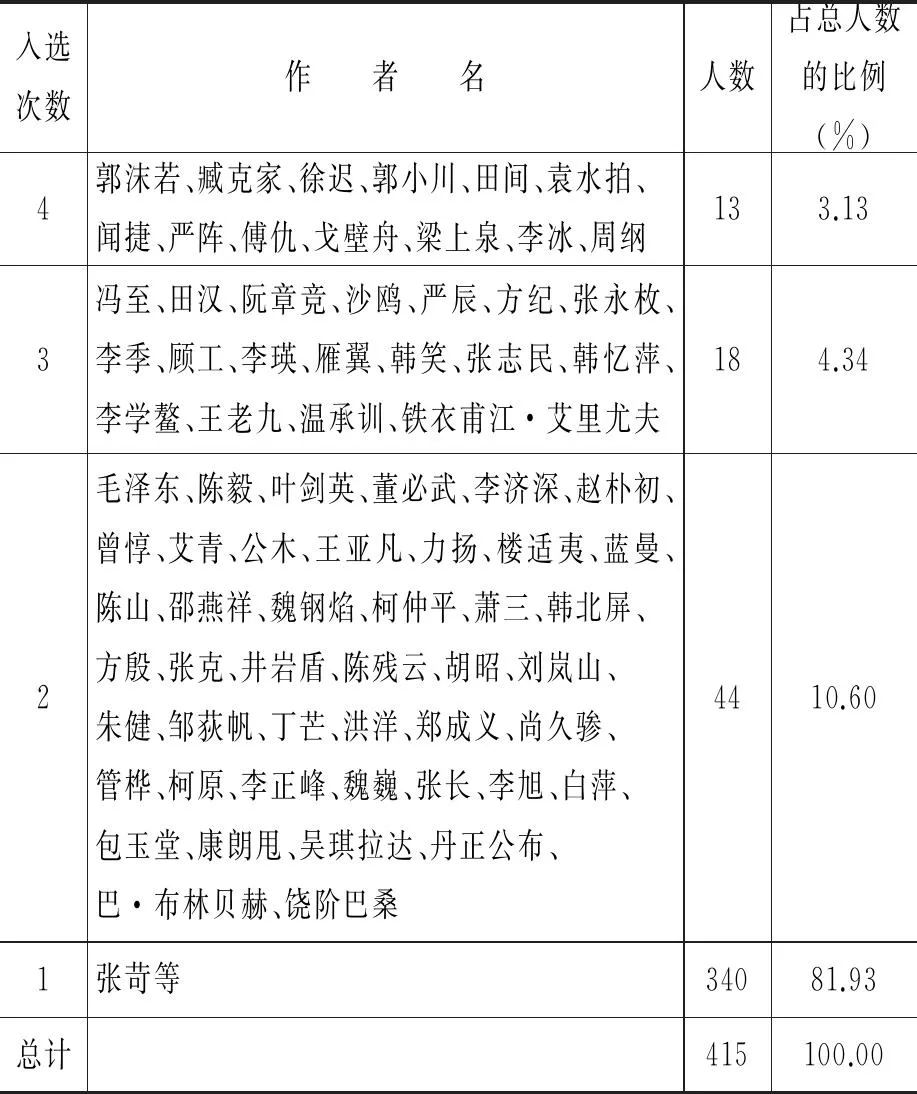

四本《诗选》的作者入选作品数量与作者入选次数情况,见表2、表3。

表2 《诗选》(1953-1958)作者入选作品篇数统计表

注:1.楼适夷在《诗选》(1953.9—1955.12)中署名适夷;2.此处有作者合著以及未标明作者情况。

表3 《诗选》(1953-1958)作者入选次数统计表

通过对表2、表3的分析,我们发现两次及两次以上入选四本《诗选》的作者共有75人,他们是“十七年”诗坛的主体与中坚力量。其中包括时任国家领导人、“五四”老诗人、“国统区”诗人、“解放区”诗人和新中国培养的“青年诗人”与“工农兵”诗人。这些作者大都有多首诗作入选某一年度《诗选》。

二、歌唱者、合作者与“盛世遗民”

就上述诗歌队伍的整体情况而言,我们发现进入“当代”后,诗坛发生了一些不同于现代诗坛的新变化。

歌唱者、合作者是诗坛主力军。这里所说的“歌唱者”主要由两部分诗人构成:“解放区”诗人和当时的“青年诗人”;“合作者”则是以“国统区”诗人为主。但细细比较,这两者在当时诗坛的地位是不同的,同时呈现了各自发展的特点。

首先,“解放区”诗人的创作“实力”全面超过“国统区”诗人。以上表格数据均说明,“解放区”诗人不仅在数量上占多数,而且在入选诗作数量上也占有优势。以入选3首及以上诗作的诗人为例,从表2中我们可以看出,“解放区”诗人共有13人入选诗作64首(田间9首、郭小川7首、李季7首、闻捷6首、阮章竞5首、严辰5首、方纪5首、公木4首、王亚凡4首、艾青3首、张志民3首、蓝曼3首、陈山3首),而“国统区”诗人只有8人入选诗作57首(郭沫若23首、臧克家7首、袁水拍7首、徐迟5首、沙鸥5首、冯至4首、田汉3首、力扬3首)。从比较中可以看出,“解放区”诗人和“国统区”诗人是被区别对待的,前者更受选家(即官方)认可。而作为“十七年”诗坛“异数”的“七月派”诗人与“九叶”诗人,大都在《诗选》(1953.9—1955.12)和1956年《诗选》中出现,如邹荻帆、唐祈等。但自“胡风事件”和“反右”之后,被排斥在后来的《诗选》之外。上述变化,“不是诗人在当时诗界地位和价值的绝对标志,但这也并非是可有可无的‘身份’”[6]17,反映出“十七年”诗坛重组的一个风貌。

其次,“青年诗人”、“工农兵”诗人日益成为诗坛主力军。就“青年诗人”而言,在《诗选》(1953.9—1955.12)中,入选诗作前两名的7人中,有4人(邵燕祥、张永枚、顾工、未央)是“青年诗人”。表3数据也说明,四次入选的13人中有5人是“青年诗人”(严阵、傅仇、梁上泉、李冰、周纲),三次入选的18人中有9人是“青年诗人”(张永枚、顾工、李瑛、雁翼、韩笑、韩忆萍、李学鳌、温承训、铁衣甫江·艾里尤夫),堪与郭沫若、臧克家、徐迟、冯至、田汉等前辈比肩。有学者称这种状况为“青年诗人”的迅速“崛起”[3]75。而“作为当代的一种‘文化战略’”[6]20的“工农兵诗人”从《诗选》编选之初就显现出强劲势头,尤其在1958年《诗选》中更是如此,此年度《诗选》共选入了19名工人的诗作,“他们只是强大的工人诗歌队伍中很小的一部分”[4]。王老九、李学鳌、韩忆萍、温承训、孙友田、黄声孝、刘章等诗人作为一股诗坛力量,日益为人所瞩目。值得一提的是,除了以上有一定知名度的“工农兵”诗人外,四本诗选中还选入了大量民歌手作品,如李芳全、老绿、郭龙桂、廖桂萍、王文群、杜崇仁、万松亭等。表2、表3数据显示,43%的入选诗歌和近82%的一次性入选作者中,绝大多数都是这种“集体”作者及其作品,这都充分地印证了当时官方所宣扬的“我们的诗歌队伍”是“人民的诗歌队伍”。

再次,少数民族诗歌作者也属于“人民的诗歌队伍”。出于建国初期意识形态和民族团结等诸多因素的考虑,少数民族诗歌作者从未被各类诗歌选本遗忘。一方面这是出于民族身份的考虑,另一方面也表明少数民族诗歌队伍的壮大。蒙古族的毛依罕、巴·布林贝赫、纳·赛音朝克图,藏族的丹正公布、饶阶巴桑,维吾尔族的铁衣甫江·艾里尤夫、凯末尔·库尔巴诺娃、柯孜克,壮族的韦其麟,彝族的恩扎维基、吴琪拉达,白族的晓雪、张长,傣族的康朗甩、岩峰,朝鲜族的金哲、李旭、崔静渊,仫佬族的包玉堂,土家族的汪承栋等诗人,就是他们中的代表,其中有的在解放前就是老诗人,如蒙古族的毛依罕,更多的属于“青年诗人”行列。

“五四”老诗人的消隐。进入“当代”之后,“五四”老诗人们由于诸多内外因素,他们的创作精力已不在诗歌上,有的干脆停笔。例外的是郭沫若,其创作势头与热情依然高涨,在“十七年”诗坛上依然有重要影响。四本《诗选》中郭沫若共入选新、旧体诗23首,占四本《诗选》诗歌总数的3.42%,也是入选诗作最多的诗人。其他入选的“五四”老诗人寥若晨星,除田汉入选诗作3首外,其他如叶圣陶、冰心、王统照、汪静之等各只有1首入选。尽管还有一些“五四”老诗人(如茅盾、老舍等)在《人民文学》、《诗刊》等期刊发表诗作,但作为整体一代的“五四”老诗人,“他们的‘新诗诗人’的身份已不明显”[6]30,部分诗人自甘作为“盛世遗民”(徐铸成语)而开始淡出人们的视线,有的从事研究,有的从事其他行业。这类诗人除了上述几人外,还包括曹禺、沈从文、废名、俞平伯、卞之琳、穆旦、萧乾等。这也说明建国后国家对诗人队伍“改造”与“清理”的成效。

另外,除了上述几类诗人作者外,还存在着一群“超级作者”[7],他们在“十七年”诗坛扮演着“特殊角色”。从1957年《诗刊》创刊号发表毛泽东《旧体诗词十八首》以及《关于诗的一封信》开始,当时的国家领导人如董必武、林伯渠、陈毅、叶剑英、郭沫若等都有新、旧体诗作发表。这一群体通过自身的影响力,参与当时诗坛活动,解决诗人们不能解决的问题,如纸张供应、发行量的保证、诗歌讨论的最终“裁决”等等。表2数据显示,四本《诗选》中,入选作品数量居前四位的作者中除诗人田间外,其他都是“超级作者”,他们的作品总入选数为83首,占整个入选诗作的12.35%。编选者如此大量地选入这些“超级作者”及其诗作,其目的除了表达对领导人的崇敬外,更深层次原因恐怕还在于寻求来自高层的某些“支持”与“庇护”①如《诗刊》的创刊号印数问题曾得到毛泽东的帮助,“1月14日下午,和袁水拍受主席召见,谈起《诗刊》创刊,提出了印数问题,臧克家说:‘现在纸张困难,经我们一再要求,文化部负责人只答应印1万份。同样是作家协会的刊物,《人民文学》印20万,《诗刊》仅印1万,太不合理了。’后来主席同意印5万份”。见陈微:《人去诗情在》,《毛泽东与文化界名流》,北京:人民出版社,2003年版,第367页。另据臧克家回忆,因纸张紧缺,《诗刊》一度由月刊改为双月刊,陈毅注意到这件事后认为:“《诗刊》出双月刊,在国际上影响不好,全国只有一个诗的刊物呀,得赶快改过来。”在三年困难时期,《诗刊》出不了道林纸本,陈毅又批条子,要外交部调拨了一部分道林纸给《诗刊》编辑部。见臧克家:《陈毅同志与诗》,《臧克家回忆录》,北京:中国工人出版社,2004年版,第284页。。

三、“异声”的可能

建国初期,如何有效整合“旧时代”留下来的诗歌队伍这一问题,摆在了文艺管理部门的面前。毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》无疑是“十七年”诗歌自我重塑的最重要的理论资源,并被当作“文艺工作者的经典”[8]。在第一次文代会上周扬就斩钉截铁地指出:“毛主席的《文艺座谈会讲话》规定了新中国的文艺的方向,解放区文艺工作者自觉地坚决地实践了这个方向,并以自己全部的经验证明了这个方向的完全正确,深信除此之外再没有第二个方向了,如果有,那就是错误的方向。”[9]这里,“自觉地坚决地”、“完全正确”、“深信”、“再没有”、“错误”等措辞,已经给所有进入“当代”的诗人们规定了未来写作的方向,即诗歌的“大众化”与“工农兵”方向。按照伊格尔顿的“文学可以是一件人工产品,一种社会意识的产物,一种世界观;但同时也是一种制造业”[10]的观点,这种文学“生产”在建国初诗坛的草创阶段是完全可以“制造”出来的。那么如何具体落实“生产”与“制造”任务,从而建立起新的“人民的诗歌”秩序?选本就成为当权者们采取的策略之一。

这四本《诗选》在“编选说明”(“编选例言”或“出版说明”)中,都无一例外地指出编选的目的:“为了集中地介绍文学短篇创作的新成果,以便更好地把它们推广到广大读者中去,并便于文艺工作者的研究。”[2]在此,我们想要探讨的是:在“十七年”“政治—文化”相胶合的年代,这四本选本在编选过程中是否有着出现某种“异声”的可能?“人民的诗歌队伍”是否存在着某种新的解读因素?

《序言》里的“声音”。这四本诗选的《序言》分别由袁水拍、臧克家和徐迟所作。有论者认为这些《序言》具有“政治与道德伦理维度”、“诗歌的现实性维度”和“诗歌形态的‘大众化’维度”等三个方面的价值[11]。对此我们姑且不论,我们需要新的发现。

细读这些《序言》,我们看到,编选者的“初衷”往往与“结果”存在着某种潜在的背反。一方面是作序者在大力褒扬入选作者,另一方面后者转眼间就成为“右派”或者“资产阶级分子”等“异己”力量。如诗人艾青,《诗选》(1953.9—1955.12)和1956年《诗选》都选入了他的诗作,袁水拍、臧克家也都给予艾青以很高的评价,但随着1957年下半年艾青被打成“右派”,其后的1957、1958年度《诗选》就再也没有收录艾青的作品。这种诗人身份由“同质”转变为“异质”的情形也同样发生在吕剑、唐祈、公木、邵燕祥、流沙河、公刘、白桦、蔡其矫、周良沛等诗人身上,他们大都出现在前两本年度《诗选》中,却由于国内政治形势的变化就没有再入选后两本年度《诗选》。这种时局对诗人身份的影响,无疑给编选者带来很大的被动,此前作序者赞赏的言辞因之就具有了某种“反讽”效果,这也是编选者们始料未及的。

同时,这种残酷的现实斗争环境,让1957、1958年度《诗选》的作序者在“评点”诗人时就显得小心翼翼得多。比较一下同是出自臧克家之手的两篇年度《诗选·序言》会发现,1956年的《序言》虽然含有当时通行的政治批评的弊端,但总体而言这篇《序言》还“像”一篇“序言”,对入选诗歌、入选诗人的成绩与不足都有较中肯的评价。而到了1957年的《序言》,臧克家的行文就浮泛得多,全文歌颂毛泽东的诗词、歌颂十月革命四十周年等“保险”文字占据了三分之一;而对于其他诗人诗作的评价往往显得浮光掠影、云遮雾绕。同样,激情诗人徐迟为1958年《诗选》所作的《序言》,在论述具体诗人时,也选用“稳妥”的诗人如田间、李季、阮章竞等,或者用模糊的复数称谓如“民歌的歌手”、“工人诗人”、“他们”等等。从这些《序言》背后,我们不难看出在作序者与入选作者之间、作序者与瞬变的现实间的摩擦与牵制,以及作序者为“自保”所采取的某些语言策略时的无奈。如1959年袁水拍在一篇总结建国十年来诗歌成就的文章中,认为这些诗歌选本在编选工作上“难免还有缺点”[12],就有某种为自己“开脱”的意味。这里,“作序者”、“入选作者”和“编选者”三者间隐隐存在一种内在的荣辱相伴的关系。

“身份”的意味。再看这四百多人的壮观的队伍,我们也会发现内中隐含着某些不易察觉的“规则”,其中作者“身份”的安排尤为注目。它主要体现在目录及诗作的编次上。总体而言,“超级作者”及其诗作的位置大都位于一般作者的前面。尤其是对毛泽东及其诗作的安排,如1957年《诗选》只是在作者排次上位于第一,到1958年《诗选》,除了作者排次外,还附有毛泽东诗作手稿。就“人民作者”内部来说,也暗含着这种“身份”的等级性。从表2我们可以看到,“青年诗人”的入选诗作比“工农兵”诗人要多;表3中,“解放区”诗人、“青年诗人”入选次数比“工农兵”诗人要多。另外,在正文中,除了少数民族作者前加民族介绍外,有些作者前面还有职业等介绍与说明。如对诗人毛依罕,除了标明民族蒙古族外,还对作者加以注释“作者是内蒙民间说唱诗人”。这种介绍性文字,“工农兵”诗人署名前最多。如在李学鳌姓名前注明“印刷工人”、习久兰姓名前注明“农民”、李志明姓名下注释“作者是海军某基地政委”,等等。这里,编选者的初衷可能是想强调或者突出这些诗人职业或者身份,与当时“必须以最大努力培养青年作家”、“特别要注意从工农干部中培养出新作家”[13]的主导思想相一致。但这些介绍性文字,也暗含有对作者“身份”的定位以及对诗歌功用的“降次”处理的意味。《诗刊》曾使用过此做法,但是遭到了陈毅的反对②此据尹一之2005年6月30日的回忆:“1962年4月陈毅同志也在政协俱乐部接见了编辑部的全体人员,讲了很多当时诗界的问题,特别是全民写诗的民歌运动,他认为不可能人人都写诗,还比赛看谁写得多,这是不切实际的。同时批评了我们发表工人、农民的诗时,在前面署上工人、农民,以为这样就可以降低质量。他说‘凡是在《诗刊》发表的作品,必须是诗。’”见连敏:《〈诗刊〉(1957—1964)研究》,郑州:河南人民出版社,2010年版,第223页。而臧克家《陈毅同志与诗》一文对此的叙述与尹一之略有出入,臧文见《人民文学》,1978年第1期。。四本《诗选》中这种隐含的“身份”的差异性,就折射出当年“人民的诗歌队伍”内部并非人人平等,而是有着潜在的等级性,其背后体现的还是政治对文学的影响与制约。

以上通过对《诗选》(1953—1958)作者队伍的分析,我们可以较清楚地看到,在“政治—文化”高度统一的“十七年”,一方面“这些年度《诗选》折射出当时的诗歌风尚与趋向,也承担了诗界权威机构对写作的引导和规范的任务”[6]24,但另一方面我们也可以通过这些年度《诗选》,看出某些“缝隙”,由此反映出特定年代的政治风云以及政治对文学的规训,同时也表明“十七年”国家在建设“自己的文学家”[14]征途中问题的复杂性与艰难性。

参考文献:

[1]连敏.《诗刊》(1957—1964)研究[M].郑州:河南人民出版社2010:172-177.

[2]中国作家协会.诗选(1953.9—1955.12)·编选说明[M].北京:人民文学出版社,1956.

[3]程光炜.中国当代诗歌史[M].北京:中国人民大学出版社,2003.

[4]徐迟.1958诗选·序言[M]//《诗刊》编辑部编选.1958诗选.北京:作家出版社,1959.

[5]臧克家.在1956年诗歌战线上[J].诗刊,1957(3).

[6]洪子诚,刘登翰.中国当代新诗史(修订版)[M].北京:北京大学出版社,2005.

[7]程光炜.《文艺报》“编者按”简论[J].当代作家评论,2004(5).

[8]欧阳予倩.毛主席的文艺思想引导我们向前[J].文艺报,1952(10).

[9]周扬.新的人民的文艺[M]//中华全国文学艺术工作者代表大会宣传处.中华全国文学艺术工作者代表大会纪念文集.北京:新华书店,1950:70.

[10]特里·伊格尔顿.马克思主义与文学批评[M].北京:人民文学出版社,1980:65.

[11]巫洪亮.“十七年”诗歌研究[D].福州:福建师范大学博士学位论文,2011:165-166.

[12]袁水拍.成长发展中的社会主义的民族新诗歌[M]//《文艺报》编辑部.文学十年.北京:作家出版社,1960:137.

[13]茅盾.新的现实和新的任务——在中国文学工作者第二次代表大会上的报告[J].文艺报,1953(19).

[14]毛泽东.一九五七年夏季的形势[M]//毛泽东选集(第五卷).北京:人民出版社,1977:463.

责任编校:林奕锋