中国的老年人是否真是离群索居的

——基于中国和欧洲居民时间利用调

2015-12-10陈雯华中农业大学马克思主义学院湖北武汉430070

陈雯,华中农业大学 马克思主义学院,湖北 武汉430070;

江立华,华中师范大学 社会学院,湖北 武汉430079

从1950年以来,全世界人口的平均寿命的迅速提高及60 岁以上人口规模的扩大,使得老龄化成为20 世纪后期最突出的社会现象和人口现象之一,并受到学界的广泛关注。回顾老年学发展以其在中国兴起的历史,事实上这只是又一个西方思想及现代化思潮在中国的西化过程。中国的老龄化问题充满了西方色彩及现代化的浓厚味道。对西方研究盲目的沿用,不仅容易消解中国社会原有的特质,同时也容易扭曲人们对现实状况的理解。从大多数老龄化研究来看,对老年人是“脱离社会”的观点始终贯穿于西方和当代中国老龄化研究中,而这一观点更影响并作为其他研究的基础存在。笔者认为,这一理论前提并不适用于中国,基于本土化和理论自觉,本文以“中国老年人是否真的离群索居”作为核心问题,试图验证西方理论在中国的适用性,以及中国和西方的老年问题差别。

一、被弱化的社会性特征

老龄化研究发端于19 世纪初的西方社会中,最初的研究目的是针对人口结构的变更以及由此导致的社会问题。因而,从一开始老龄化现象就是一个被当成“问题”(problem)看待的社会现象,所以,当今许多学者的目光依然停留在老年人及老龄化所造成的“问题”方面。而在众多关于老龄化问题的解释中,老年人“社会性”特征的减弱往往会被视做老年问题的根源。各种对“成功老化”(successful aging)议题的讨论也无不围绕着如何让他们参与社会活动中去,显然其理论前提也即认同老年人是远离社会活动的一部分人。总之,老年人从工作岗位上的退出,以及其不再与社会经济场域产生交集的生活方式被广大学者视为老年问题产生的一个重要的、根本性的原因。

在关于老年人“退出社会活动”的分析当中,早在20 世纪60年代,老年学的第一个主要理论——“脱离理论”就将老年期的到来界定为必然地与他人“疏远”。卡明(Cumming)和亨利(Henry)1961年对275 个年龄在55 ~90岁①被调查者年龄在55 岁至90 岁之间,经济自立,能独立行走,居住在美国堪萨斯城。的调查对象进行分析之后认为,年龄的增高会造成“不可避免的相互脱离或休闲”,并且因为从工作当中退出,进而脱离社会,会“导致老年人和所在社会其他成员之间相互作用的减弱”。尽管随后罗伯特·哈威格斯特(R .Havighurst)的“活动理论”修正了脱离理论所坚持的“必须脱离社会”的论调,然而,从老年人“社会性”活动的变化上来看,依然认为进入老年期会导致其社会活动减少。中国学者延续了西方研究的这一结论方向,认同退休之后的老年人更喜欢呆在家里“看电视”[1]而“很少参与到社会活动中去”[2][3][4]。甚至以“积极老龄化”为主题的研究,也旨在探讨如何促进进老年人的参与性,其前提依然认为老年人是“与社会相脱节的”。许多这样的观点汇聚在一起形成庞大的“老年离群索居论”,并且使用各种实证材料[5][6][7]不断地证明老年人的社会活动程度如何少。

总而言之,无论是从分析的目的,还是从研究倾向性来看,学者们都更加倾向于认同“老年人被排挤在社会活动之外”或者“被记入一种不愿参加社会活动的状态,即‘非角色之角色’”②“非角色之角色”是一种老年人只能履行无意义的社会职能的情景。与涂尔干的“失范”(anomie)或“失范状态”(norm lessness)的概念十分相似。的结论。在这种理论理解下老年人被长期地定义为“离群索居”的群体,其“社会性”特征在这种理论研究过程当中被不断弱化。

反思以往的研究,首先,从研究对象来看,大多数研究所针对的对象只有老年群体本身,而没有将老年群体与其他群体进行比较,这容易忽视老年群体和其他年龄群体之间的共性,错误地将某种生活方式视为老年群体的特性而被夸大。其次,老年人和青壮年的社会活动应该归属于两个不同的场域,若将青年群体在经济利益刺激下所产生的社会交往活动与老年人在非经济利益刺激下所产生的社会活动进行对比,其本身是缺乏可比性的,因此,本文将以非经济领域作为研究范围。再次,从测量方法上看,以往更加倾向于主观测量,被试的主观因素将极大地影响研究结果,因此,本文选择“时间利用”作为分析的标准,从时间利用的角度分析老年人的日常生活方式及状态,相对于主观选择这种方法能够更好的还原其生活的重心之所在③“时间的利用与分配”作为一种计量社会经济活动的天然工具,能够平衡文化、性别、年龄等因素造成个体性差异,进而进行标准化比较。这不仅能够有效地判定个体的活动类型,而且可以准确地区分不同个体在活动程度上的细微差别。。

二、数据的选择与假设的提出

为了能从时间分配的的角度进一步证明老年人“离群索居”的状态是否真的存在,我们需要选择合适的数据,并对相应的概念进行重新界定,以及对活动类型进行分类整理,借此明确本文的具体分析变量。

(一)数据的来源与方法的选择

针对本文的问题和理论诉求,本文选择中国与西方国家居民时间利用状况的数据进行分析。就具体数据来源而言,选择中国国家统计局2008年进行的中国居民生活时间利用调查数据和欧盟统计局2000 至2001年进行的时间利用调查的表格数据④2000/2001年欧盟统计局组织实施了两次欧洲13 国统一的时间利用调查。。在世界各国中,由于欧洲的老龄化现象最为突出,因此本文将欧洲地区的国家作为西方社会的代表与中国进行对比,主要选择比利时、保加利亚、德国、爱沙尼亚、西班牙、法国、意大利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、斯诺文尼亚、芬兰、英国、挪威14 个国家,数据主要是截取欧盟的时间利用数据,来自于欧盟2000年进行的抽样调查统计结果及欧盟研发的统一的欧洲时间使用表及其生成工具。加上中国的数据在内,本文共采集15 个国家的关于时间分配的相关数据。

分析方法和模型的选择不仅由所欲求的研究目的所决定,同时还根据所拥有数据的特点和结构所决定。由于本文使用的资料和数据属于二手数据,因此在数据的分析和使用上存在着局限。本文力求从时间分配的角度探讨老年人的生活方式及行动特点,进而阐述其社会价值,然而,目前欧洲和中国关于居民时间利用与分配的相关调查在数据的使用上,目前面对个人用户不提供个体层面的数据,因此仅以表格数据进行分析。鉴于这种数据特征,本研究在获取样本量和控制变量方面要比其他的数据更少,因此就分析方法的选择来看,本文借用方差分析和非参数检验①尽管这种方法较之其他复杂模型所能挖掘和分析出来的信息不多,但是从数据分析的结果来看,可以实现本文所需要验证的内容,另外一方面,就本文所能利用的数据而言,方差分析方法对数据内容所能挖掘的信息已经达致饱和,我们很难通过其他的方式获得更多的信息。因此,无论是从方法对信息挖掘的穷尽角度,还是从研究目的的满足角度来看,使用方差分析都是比较符合且能够满足本研究所需要达到的目标的。另外为了验证本文假设存在的可能性,辅助以非参数检验,更进一步地确保假设存在的可能性。,通过这些方法分析和比较不同年龄段之间行为上的差别,而不选择更复杂的模型。

(二)概念定义、类型划分及理论假设的提出

如果要对非经济领域社会性活动所花费的时间进行比较性研究,需要将人们不同类型的活动进行划分,由于中国和欧盟使用的是均为联合国ICATUS 的活动分类标准,因此我们可以将其进行同类别的划分和比较。由于本文关注的是非经济范畴内的社会性活动,因此需要对与经济不相关的活动中的“社会性”有所定义:一方面,根据马克思·韦伯对社会行动的定义,人类社会性的活动具有“指向他人”的特性在内,即意味着与他人之间存在着互动或者联系。因此,在定义什么是社会行动的概念当中,我们需要界定哪些行为是与他人具有较强联系的,而哪些是与他人的联系较弱。具体而言可以通过这些活动过程当中与社会性成员(他人)接触的情况,即“是否涉及他人”作为标准,将其分为两种类型,一种是以自己单独活动为主,不涉及与他人互动,可以单独打发时间的活动方式,如“读书”、“看电视”、“听广播”这类与社会其他成员发生互动机率较小,且可以足不出户、独自完成的活动定义为“个体性活动”;另一种的活动形式是与他人互动,或者在活动的过程当中涉及与他人的接触的活动方式,本文将其称做为“社会性活动”。从中国居民现实生活的具体情况来看,退休之后的老年人参加“广场舞”跳舞健身或者进行打太极球之类的球类运动,抑或如麻将、扑克之类的棋牌游戏或其他群体性游戏,在这些活动过程当中都存在着与他人的互动,尽管这种互动的范围并不广泛,从活动的方式来看仍然属于老年人的社会性活动。因而,这些活动上所花费的时间都可以归为老年人的“社会性活动”时间(见表1)。

表1 活动类型的划分

同时还有一部分活动如外出散步、乘坐交通工具等,因为在户外进行,会接触到他人,所以不属于“个体性活动”,然而这种与他人的接触又没有上升到交往和互动的层面,因此这类活动又不属于“社会性活动”。本文将这类即不属于室内的活动、同时与他人互动的程度又不及“社会性活”动的一类活动归为“外出性活动”,以此作为两种活动类型的过渡类型②“外出性活动”作为一种过渡形式,存在与他人产生互动的可能性,因此外出性活动在某种程度上也可以体现老年人并非“离群索居”的特性。然而,为了考量纯粹的社会性活动,而不是混杂着各种因体育锻炼等活动所产生的非交往性活动,所以,本文在此将其划分出来,并不做过多的分析,但是如果外出性活动和社会性活动的程度都同时较高,则更能说明老年人并非离群索居的。。本文通过这三类活动在不同年龄段的变化来检验老年人“脱离社会”和“离群索居”的结论在中国是否具有合理性(见表2)。

表2 活动类别及相应的活动内容

由此本文可以提出相应的假设。如果老年人倾向于“某类活动”,则老年群体在这类活动上花费的平均时间量比其他年龄群体更多,本文将这种平均时间量称为“绝对时间”;如果老年人“离群索居”结论成立,则假设一和假设二中的关系必然成立,且应该同时成立。

假设一:65 岁以上老年人参与“个体性活动”的平均时间比其他任何一个年龄组参加“个体性活动”的平均时间都要多。

假设二:65 岁以上老年人参与“社会性活动”的平均时间比其他任何一个年龄组参加“社会性活动”的平均时间都要少。

从经验常识来看,不同年龄段的个体所拥有的自由时间的存量不同,因此,仅从某类活动所花费的绝对时间并不能准确地判断个体的生活状况。因此,从不同类别活动占自由时间的比重,更能体现出个体生活方式的偏好。如果“个体性活动”是老年人的主动选择,则他们在如何分配自由时间时会更加倾向于将更高比例的自由时间分配于“个体性活动”而非分配于“社会性活动”。下文中将老年人花费在“某类活动”上的时间的比例称做为“相对时间”,如果“离群索居”结论成立,则假设三和假设四成立。

假设三:65 岁以上老年人参与“个体性活动”的平均时间占自由时间的比例比其他任何一个年龄组参加“个体性活动”的平均时间占自由时间的比例都要高。

假设四:65 岁以上老年人参与“社会性活动”的平均时间占自由时间的比例比其他任何一个年龄组参加“社会性活动”的平均时间占自由时间的比例都要低。

当这个几个假设同时成立的时候,我们才有理由相信,人们进入老年期以后“个体性活动”成为生活的主要内容,而与社会其他成员的交往的活动开始减少,甚至没有,否则以往对老年人“离群索居”的判断应该收到质疑。

三、中西方老年人活动平均时间的对比

从欧洲和中国的数据来看,如果直接比较每个年龄段不同类型活动所花费时间的均值,同样可以得出类似的结论。从表3 来看,无论是欧洲还是中国,65 岁以上老年人的“个体性活动”时间均在3 小时以上,而“社会性活动”时间不超过1 个半小时,“15-24 岁”的青少年“个体性活动”明显少于65 岁以上的老年人。从这个角度上来看,似乎中国和欧洲并没有什么差别,并且人们晚年的生活方式的确如以往研究所认为的那样“离群索居”、“深居简出”。然而,如果以其他年龄段单独分析这种时间分配,那么无论是中国还是欧洲,任何一个年龄段居民花费在“个体性活动”上的时间都要多于“外出性活动”和“社会性活动”,因此,“个体性活动”的绝对平均时间高于“外出性活动”和“社会性活动”并不能说明老年人就是离群索居的。因此,仅仅以老年人为分析对象,将老年人三类活动的绝对时间进行比较,很有可能夸大了某种特点,并将其视为老年人独有的特点。因此简单地将三类活动进行对比,并不能分析人们进入老年期之后的变化,而应该从年龄变化的角度来看这三类活动随着年龄的增高所产生的变化。

表3 中-欧居民每天活动类别的均值

本文在此选择ANOVA 的方法,进行以年龄段为分组的单因素方差分析,将三类活动在不同年龄段间的平均差进行两两对比,并进行两两对比,同时为了进一步证明检验结果的可信度,防止方差不齐的情况存在,本文还加入Wilcoxon (Mann- Whitney)两样本秩和检验。这个检验不要任何具体分布假定,只要求两个样本分布形状类似,笔者把中国作为X 组,欧洲作为Y 组,并分别将X 组和Y 组中的样本按照年龄分成两类:一类是“65 岁以上”,另一类为“65 岁以下”。

通过非参数检验证明,相对于年轻人老年人的每类活动的差异性,由此证明“社会性活动”时间在老年人身上变化的程度及发展方向。

(一)中-欧居民绝对时间的比较与分析

首先,从个体在不同类型活动上所花费的绝对时间的角度进行考量。通过方差分析不难看出,在欧洲,65 岁以上居民的“个体性活动”绝对时间显著高于其他年龄组,这符合假设一定结论;同时,将“65-74 岁”年龄组的“社会性活动”的绝对时间与其他年龄组进行比较发现,65 岁以上居民花费在“社会性活动”上的绝对时间与“25-44 岁”以及“45-64 岁”年龄组之间并不存在显著性的差别,只是相对于“15-24 岁”年龄组具有显著性的减少。也就是说,我们有理由相信,在欧洲,相对于“15-24岁”的青少年而言,假设一和假设二才同时成立,而相对于“25-64 岁”的劳动适龄群体而言,仅假设一成立,而假设二并不成立。

对欧洲的数据进一步的分析发现,居民“社会性活动”绝对时间的减少并不是从进入老年期(65 岁)开始的,尽管工作可以为人提供社会交往的场所、机会等各种社会性交往的必要条件,处于劳动年龄阶段的人们在“社会性活动”上依然不高。抛开经济因素,劳动适龄人群(25-64 岁)参与以非经济目的为主的“社会性活动”反而有所减少。实际上,当人们基于经济目的去进行某种社会交往时,往往会挤占那些非经济目的而进行的纯粹的“社会性活动”,因此劳动适龄人群(25-64 岁)的“社会性活动”反而与进入老年期(65 岁以上)的人没有什么差别①在进入老年期之后,当工作领域中各种基于经济目的所进行的社会交往减少时,基于非经济目的所进行的社会交往平均时间并没有回弹,在很大程度上依然保持着工作时期的状态。。因此,认为进入老年期(65 岁以后)必然会导致“社会性活动”的减少并不完全成立,因此,在欧洲的数据中,只有假设一成立,而假设二并不完全成立。在欧洲的数据中,只有当“15-24 岁”的青少年为对比对象时,才符合“老年人是离群索居”这一论断。而如果将劳动适龄阶段人群(25-64 岁)作为对照组,并不完全符合此结论。从同样的维度来看中国居民的活动状况。首先,与欧洲数据相同的是,“65-74 岁”年龄组花费在“个体性活动”上的绝对时间显著地高于任何一个年龄组,这符合假设一的内容。然而与欧洲居民不同的是,“65-74 岁”年龄组花费在“社会性活动”上的绝对时间也显著地高于其他任何一个年龄组。并且,与欧洲数据结论存在着极大不同的是,中国65岁以上的老年人在“社会性活动”上显著高于“15-24 岁”的青少年。中国居民时间利用的数据结果显示:老年人(65 岁以上)“社会性活动”所花费的绝对时间高于任何一个其他年龄组,并且具有显著性。因此,在中国的数据当中,假设一和假设二均不成立。

表4 中-欧居民各类活动绝对时间的平均差

与此同时,从方差分析的结果来看,欧洲居民各类活动的η2的值显示:“个体性活动”随着年龄段增长而增加的趋势,有66%来自于年龄因素,而非个体之间的差异;而“外出性活动”和“社会性活动”的减少,分别只有9%和18%是受到年龄增加的影响。由此,可以相信在欧洲年龄的增加会导致人们“更加倾向于选择独居、看电视等脱离社会的活动”,但并不能由此完全得出年龄段增加会导致“人们更与社会疏离”。中国数据中,每类活动的组间方差均大于组内方差,且η2的值均大于80%,由此可以认为在中国居民的生活当中,进入老年期之后,“个体性活动”、“外出性活动”所花费的绝对时间的增多是因为年龄引起的。那么,年龄的增加在中国不仅没有降低人们与社会的疏离,反而是导致中国老年居民参与“社会性活动”当中去的重要原因。

(二)中-欧居民相对时间的比较与分析

从相对时间的角度对其进行进一步讨论,通过每类活动占自由时间的比例,不仅可以消除因自由时间量上存在的差异,更可以观察人们在分配自由时间和生活方式选择上的差异。

欧洲的数据显示,“65-74 岁”居民投入在“个体性活动”上的时间比例显著高于“15-24岁”以及“25-44 岁”年龄组,与“45-64 岁”年龄组之间并不存在显著性差异;而“社会性活动”的比例则显著低于其他任何一个年龄段。从这一角度来看假设三和假设四成立。而中国的数据显示,“65-74 岁”年龄组居民投入在“个体性活动”上的时间比例显著高于“15-24岁”年龄组,与“25-44 岁”和“45-64 岁”年龄组并不存在显著性差异。而“社会性活动”的比例显著性高于“15-24 岁”年龄组和“25-44岁”年龄组。由此,在中国数据中,假设三部分成立,而假设四并不成立。

表5 中-欧居民各类活动相对时间的平均差

尽管从绝对时间上,无论是中国居民还是欧洲居民,65 岁以上的“个体性活动”的时间均大于其他年龄组,然而从相对时间来看,中国居民花费在“个体性活动”上的时间比例,除了“65-74 岁”与“15-24 岁”之间存在着显著性差异以外,其他年龄组间并不存在显著性的差异。在某种程度上,可以理解为在中国的整个年龄段发展过程中,人们参与“个体性活动”占自由时间的比例并没有发生特别明显的变化。而从组内方差和组间方差的值来看,年龄所造成的差异要小于个体间的差异,η2的值也显示年龄因素的影响仅占36%。因此有理由相信,此类活动的所占比例高并非是由于年龄的增加所带来的,或者可以理解为,喜欢用“看电视、阅读书刊、听广播”等独自打发自由时间的活动是任何年龄段人群所普遍具有的特点,在某种程度上,这种活动类似于“吃饭”、“睡觉”,每天所花费时间已经固定的活动类型①尽管这类活动所花费的绝对时间量较大,然而,在生活当中确实固定的比例而不会变化。,而非老年人所独有的或特殊产生的生活方式。因此,从这个角度来看,看电视、阅读等个体性的活动并非是老年人所特有的空闲时间的花费方式,而是基于整个社会文化背景下的一种共有的“个体性活动”类型。我们在解释老年人生活方式的特点上,不能将“花费很多时间在看电视、看报纸、看书”这一内容作为老年阶段独有的特点。因此,在中国情景下,假设三并不成立。

(三)中-欧居民时间利用的变化及结果的对比

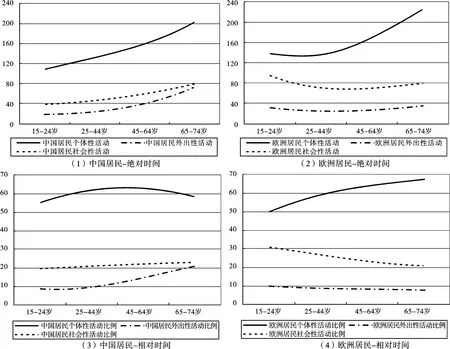

通过数据绘制出中国与欧洲居民随年龄增高三类活动的变化趋势图(图1),并且结合Wilcoxon (Mann-Whitney)两样本秩和检验进行验证图形结论,由此更加直观的比较中国与欧洲居民在不同年龄阶段三类活动的变化状况。从图1(2)来看,欧洲居民的活动变化趋势显示:随着年龄的增高,欧洲居民的“个体性活动”绝对时间升高。Wilcoxon 检验的结果也显示:欧洲65 岁以上老年人“个体性活动”的绝对时间大于其他年龄段人群,具有显著性(W=2 302,p =1.965e-14)。同时从图上,可以看出“外出性活动”有所降低,而“社会性活动”略有下降趋势。Wilcoxon 检验结果显示65 岁以上的欧洲居民“外出性活动”(W =923,p =value=0.04399)和“社会性活动”(W=497,p =value =2.496e-06)显著比其他年龄段显著活动量小。从这个角度看,似乎可以认同欧洲社会中的老年人的确存在“离群索居”的现象。

图1 中国与欧洲居民三类活动绝对时间和相对时间对比图

从中国居民三类活动绝对时间的变化趋势图1(1)来看,当人们进入老年期之后,不仅“个体性活动”时间,并且相对于其他年龄段,“社会性活动”和“外出性活动”所花费的绝对时间的量都是最高。中国65 岁以上的老年人尽管在“个体性活动”方面所花费的平均时间也显著大于其他年龄组(W=79,p =0.0001882),然而“外出性活动”(W=80,p =0.001079)和“社会性活动”(W=80,p =0.001105)在时间消耗上也依然显著大于其他年龄组。

如果将中国和欧洲65 岁以上老年人“个体性活动”平均时间进行比较,通过非参数检验发现:中国65 岁以上的老年人参加“个体性活动”时间比欧洲65 岁以上老年人少,呈现出显著性(W=11,p=0.005609),也就是说,尽管欧洲和中国老年人的“个体性活动”相对于其他年龄段更多,然而,中国老年人的“个体性活动”依然比欧洲老年人少。相反在比较中国65岁老人参加“外出性活动”(W= 108,p =0.001662)和“社会性活动”(W= 106,p =0.002391)的平均时间显著多于欧洲65 岁老人,也就是说,中国老年人独处的时间比欧洲老年人更少,相反外出和社会交往方面所花费的时间比欧洲老年人花费得更多。

为了排出不同年龄自由时间量上的差异所带来的影响,可以通过相对时间的变化进一步验证“离群索居”假设。从图1(4)来看,随着年龄的增长,欧洲居民分配用于“个体性活动”的比例在逐渐增高,而“社会性活动”和“外出性活动”比例均呈现出下降趋势。Wilcoxon 检验结果也显示:欧洲65 岁以上居民比其他年龄段居民“个体性活动”时间占自由时间的比例高于其他年龄组存在着显著性(W=1829.5,p =value=5.65e-06),而“外出性活动”时间的比例(W=923,p = value =0.04399)和“社会性活动”时间的比例(W=497,p =value =2.496e-06)比其他年龄段的小,存在着显著性。而在图1(3)中,进入老年期,中国居民分配用于“个体性活动”的时间比例在逐步下降,相反“社会性活动”和“外出性活动”的时间比例则相应上升。从Wilcoxon 检验结果来看,在中国,65 岁以上的老年人的“个体性活动”时间的比例与其他年龄段之间并不存在着显著性差异(W=15,p=value=0.9766),相反,“外出性活动”时间的比例(W=80,p=value=0.0009823)和“社会性活动”时间的比例(W=67,p = value =0.01817)均显著性地高于65 岁以下年群段群体。而从全年龄段来看,欧洲居民的“外出性活动”时间的比例的均值显著小于中国居民(W=785,p = value =0.0006722)。而从65 岁以上的居民情况来看,中国65 岁以上的老年人“社会性活动”时间的比例显著高于欧洲65 岁以上老年人的“社会性活动”时间的比例(W=106,p=value=0.002345);中国65 岁以上的老年人“外出性活动”时间的比例显著也高于欧洲65 岁以上老年人的“外出性活动”时间的比例(W=108,p-value =0.001612);中国65 岁以上的老年人“个体性活动”时间的比例显著小于欧洲65 岁以上老年人的“个体性活动”时间的比例(W=0,p=value =0.0007723)。从这个角度来看中国居民的生活方式,特别是中国65 岁以上的老年人的生活来看,并不同于欧洲老龄化理论当中所谈到的“离群索居”的现象;相反,从图1(3)的状况来看,中青年在花费在“看电视”之类的“个体性活动”上的时间比例更多,这显示中青年更倾向于将大部分自由时间用于“个体性活动”,而非投入到社会交往等“社会性活动”或“外出性活动”中去。

四、讨论与结论

老年人是否是“离群索居”的?他们的社会活动是否会随着他们退出工作领域而越来越少?根据本文对时间利用的分析可知,对这一问题的回答取决于我们怎么去看待老年人活动的问题,以及观察的是哪个范围内的社会活动。以往对中国老年人社会活动的分析没有完全展开这一复杂的社会事实,他们忽视了社会活动起源,过多的将劳动力人群基于经济利益的各种社会活动和基于非经济利益而产生的各种社会活动联系在一起,并将其与甚少参与经济目的的老年群体的社会活动进行比较,从而忽视了其间类别的分割性。从分析的过程来看大多重视对社会活动绝对时间的分析,而忽视了其相对比例的变化。从已有文献的缺陷出发,通过对不同年龄群体自由时间中三类活动类型的变化及其占自由时间的比例的分析,本文展示了更多有价值的经验发现。以往的经验研究认为老年人会有更多的时间投入到“看电视”之类的“个体性活动”当中,这在本文中也得到了再一次证实。然而通过不同活动类型在自由活动时间当中比重变化情况分析,也产生了许多新的发现。

第一,“个体性活动”在进入老年期之后其比重是下降的。也就是说,相对于青壮年群体而言,老年人将大部分时间用于“个体性活动”的可能性变小;相反,青壮年更愿意将大部分时间用于“个体性活动”。那么,我们不仅有理由怀疑“老年人更喜爱看电视”的说法,而且可以从这个数据也可以看出青壮年在“个体性活动”方面并不比老年人少。从现实角度来理解这一时间分配状况,老年人更加倾向于将自由时间分配到其他的活动方面,而非“个体性活动”上,那么老年人不是“深居简出”的。

第二,通过对比不同年龄群体在“个体性活动”上的变化情况发现,每个年龄阶段人们用于“个体性活动”尽管从平均值上相差较大,然而从“个体性活动”占自由时间的比重来看,其变化的幅度并不大,也就是说每个年龄段在“个体性活动”上面分配的时间的比例类似。那么,我们有理由相信“个体性活动”在自由时间中所占的比重高可能是来自于所有中国人的生活习惯,而非仅仅老年人的生活方式。如果只看老年人“个体性活动”占自由时间的比重大便得出老年人更加喜爱“个体性活动”,则可能造成对老年人生活方式的误解。由此,笔者认为“个体性活动”较多可以理解为中国居民整体的习惯,而非老年群体的特殊偏好。

第三,从“社会性活动”和“外出性活动”的分析来看,老年人此类活动状况相较于青壮年群体更高,参与此类活动的时间也更加多。从这个角度上来看,在非经济领域当中,老年人的社会活动程度甚至会高于青壮年群体,那么以往的研究所得出来的青壮年群体的社会活动程度更高,可能是加入了青壮年群体当中基于经济利益而产生的各种“社会性活动”。那么,对比非经济利益前提下的各种社会活动,老年人比青壮年群体更加乐于参加“社会性活动”和“外出性活动”,由此我们可以认为中国老年人的社会性特征相较于青壮年更高,那么所谓“离群索居”的结论并不成立。

上述结论已经反映出,中国老年人并非如同以往研究所认为的那样“离群索居”,相反他们更加乐于参加社会活动,并且从社会活动的类型来看更倾向于非经济利益范围内的社会交往。不仅如此,在闲暇活动类型的选择上他们具有从“个体性活动”当中淡出的倾向,而相反长期保持在工作岗位上的青壮年群体,由于工作的原因他们的自由时间更少,因而投入到非经济利益领域内的社会活动时间更少,他们的社会交往和社会活动多为与工作和经济利益相关的场域内,而较少纯粹的社会活动。在实际生活当中,中国的青壮年群体更加愿意用“看电视”、“阅读”这类个体性的活动来打发闲暇时间,因而从打发闲暇时间的偏好来看,青壮年群体比老年人更加愿意“窝在家里”,而不是“与他人接触”。从这个角度来看,在中国,青壮年群体更加“离群索居”,而老年人相反更加愿意“接触社会”。从某种意义上来看,这是中国老年人的优势所在,也是中国老龄化现象区别于其他国家的一个特殊之处。因而,在分析和观察老龄化这一现象以及建立相应的老年政策时,我们应该从中国的特殊性角度出发,观察和发掘中国老年人的所特有的特征,而不应西学东渐式地构建老年人的某种特性,甚至弱化了某些原本就存在的特殊内容。从老人福利政策的制定来看,我们应该从老年人的价值入手来制定相应的政策,通过挖掘中国老年人的价值来增进他们的福利,而非强调他们的问题。

[1]风笑天、赵延东:《当前我国城市居民的闲暇生活质量——对武汉市1008 户居民家庭的调查分析》,载《社会科学研究》1997年第5期。

[2]钟英莲、阎志强:《大城市老年人闲暇生活的特征及对策》,载《市场与人口分析》2000年第4期。

[3]王琪延、罗栋:《北京市老年人休闲生活研究》,载《北京社会科学》2009年第4期。

[4]王莉莉:《中国老年人社会参与的理论、实证与政策研究综述》,载《人口与发展》2011年第3期。

[5]M.C.德拉戈德里奈:《老年人社会生活的几个方面》,载《经济与统计》1975年第71期,转载自(法)保罗·帕伊亚:《老龄化与老年人》,杨爱芬译,北京:商务印书馆1999年版。

[6]A.米兹拉伊:《福利院的老人》,法国消费调查研究资料中心1977年,转载自(法)保罗·帕伊亚:《老龄化与老年人》,杨爱芬译,北京:商务印书馆1999年版。

[7]孙常敏:《城市老年人余暇生活研究——以上海老人为例》,载《上海社会科学院学术季刊》2000年第3期。