古词译介与经典重构:美国李清照词的翻译出版

2015-12-10季淑凤

季淑凤

[摘 要] 指出李清照词在美国翻译出版,并最终入选权威文学选集,重构了经典地位。李清照词呼应了美国诗学传统、社会思潮与学术旨趣共同产生的阅读诉求;而多元化的译者文化身份,以及由此衍生的杂糅翻译策略使美国的李清照词译本呈现多样化特点;最后,美国高校及其他出版社编辑出版的李清照词译文(本)理念新颖,可读性强,凭借权威文学选集重构了李清照词在美国的经典地位。这对中国文化“走出去”伟大战略在外译选材、译者队伍建设、翻译策略抉择、海外出版社对接及译作经典化构建等方面,均具有重要借鉴与启示意义。

[关键词] 李清照词 翻译出版 中国文化“走出去”

[中图分类号] G239 [文献标识码] A [文章编号] 1009-5853 (2015) 06-0098-06

Introduction and Canonization: the Translation and Publication of Li Qingzhaos Ci-poems in America

Ji Shufeng

(School of Foreign Languages, Huaibei Normal University, Huaibei, 235000)

[Abstract] In America, Li Qingzhaos ci-poems have been canonized after its translation and publication.Lis works cater to American readers reading appeal conducted by poetics, social thoughts and academic objectives. The translations of Lis ci-poems take on pluralism, owing much to the translatorsmultiple cultural identities and their mixed translating tactics.Issued by American university presses and other distinctive ones,Lis rendered texts are conceptually new and readable, and fulfill its canonization upon being selected into the canonical literature anthologies. To the great program of “Chinese cultures ‘Going-out”,this case study is undoubtedly of enormous referencing and enlightening significance in the source texts selection, team construction of translators, choice of translating methods, jointing with overseas publishers and canonizations of translations.

[Key words] Li Qingzhaos ci-poems Translation and publication Chinese cultures“Going-out”

李清照以其卓越的易安词博得中国古词史上的“词宗”地位,并于近代传入西方国家。在美国,李清照以其词的译本最多、译者最众、研究最盛与入选经典文学选集最勤而位居“最受美国社会重视与读者欢迎的‘十大中国古代词人之首”[1]。李清照词在美国缘何倍受青睐,又是如何译介传播,怎样出版发行,并最终重构了文学经典地位的呢?作为域外传播的成功个案,美国的李清照词翻译出版对于当前中国文化“走出去”战略的实施,有何启示意义?在翻译出版的视角下,笔者拟对此做一次系统的梳理与探讨。

1 阅读诉求与“易安”东来:李清照词进入美国的原因

李清照词能够成功“登陆”美国,这与美国读者的文学阅读诉求密不可分。纵观百年美国李清照词的出版传播史,可以发现,美国的诗学传统、社会思潮以及词学研究是“易安”东来的主要原因。

20世纪初至今的美国诗学传统呼唤“婉约词宗”李清照进入美国诗歌创作与阅读的视野。1900年代,为了改变美国诗歌因袭过于浓重的英国 “维多利亚诗风”而令读者失去诗歌阅读兴趣的状况,庞德(Pound)、洛威尔(Lowell)等“意象派”桂冠诗人发起了“新诗运动”(New Poetry Movement)。出于诗歌创作“标新立异”、或曰开创崭新美国“诗风”的需要,该运动的宗旨定为“学习、仿拟中国古典诗歌”,倡导“(美国诗坛)在今后的至少百年之内都将从中国古典诗歌中寻找动力,如同‘文艺复兴运动从希腊汲取原动力一样”[2]。因此,引领一代词坛风尚、主张“词别是一家”的李清照契合了美国诗坛全新的诗学风尚。易安词口语化的叙述、细腻的情感抒发、清新的意境与音乐性的韵律均深刻地影响了数代美国诗人的诗歌创作。事实上,李清照词婉约柔美的词风与美国当代抒情诗歌有“异曲同工”之妙。美籍词学家孙康宜将其一语道破:“易安词是音乐的文学样式,主抒情,重感性,工修辞,其‘曲尽其妙之境完全合乎美国抒情诗(lyric)百转千回的诗风”[3]。李清照词固有的文学艺术魅力吸引着广大美国诗歌读者,并使他们陶醉于阅读的愉悦之中。

二战以后,美国女性主义社会思潮的勃兴促使女词人李清照与异域读者相遇。此次女性主义思潮以追求妇女平等、反抗性别歧视与压迫为特征,体现了美国战后女性为取得社会公平地位与性别认同而进行的不懈努力,赢得了广泛的社会理解与认可。美国人将这场社会文化运动演变为一次世界性的妇女解放革命,并从外国女性历史中寻求、发掘人类普遍存在的深层女性意识。李清照作为中国古代男权社会中罕见的才女,其词作中桀骜不驯而又率真执著的女性独立意识正是美国民众急欲通过文学阅读获得的精神支持。李清照独特的女性人格魅力及其词作中的女性觉醒,为其跨越太平洋、走进女权兴盛的美国搭建了桥梁。

当代美国汉学学术旨趣的词学指向又加速了李清照词“美国之旅”的进程。1950年代至今的美国是世界汉学的中心,大批美国本土与华裔汉学家将学术重心汇聚在词学研究中,使之成为一门显学。譬如,在美国缅因州召开的第一届“国际词学研讨会”(1990)上,关涉李清照词研究的论文多达6篇。迄今,美国汉学家从女性主义、结构主义、比较文化等角度对李清照词进行了全方位的研究。对于美国词学研究者而言,李清照词的译介不可或缺,因为“无易安词翻译,则无李清照文学研究可言”[4]。汉学家客观上推动了李清照词在美国的传播。

由此可见,文化对外译介须有“受众意识”,首要任务是明确外国读者的阅读诉求。“在文化交流中,首先有一个读者到底喜欢不喜欢、需要不需要的问题”[5]。在中国文化图书对外翻译出版之前,要充分调查研究境外读者群体,正确分析、预见他们的阅读习惯、接受心态及文化传统。李清照成功进入美国读者视野,正因其适应了后者的文学阅读心理,即诗人读者、大众读者与学术读者阅读李清照词的求知、求异及文化体认心理,满足了他们的阅读“期待视野”。因此,李清照词找到了她最热心的美国读者。质而言之,译文读者的阅读诉求是一切翻译出版活动的动力与旨归,也决定了翻译出版的选材。否则,中国单方面地将自己认为优秀的文化典籍“送出去”,无疑是盲目的“一厢情愿”,即使在域外翻译出版并进入图书市场,也无法赢得广泛的读者群,更无法真正实现文化“走进去”,达不到理想的文化传播效果。

2 译者群体与古词译介:李清照词在美国的翻译

译者群体的文化身份与翻译策略关系到李清照词在美国的有效传播,因为中国文学典籍的“海外翻译与出版发行是一种极为复杂多变的跨文化行为”[6]。在跨文化的翻译活动中,译者群体不仅要扮演“信使”的角色,完成文学文本的语言转换工作,更要作为“使节”在两种不同的文化之间斡旋,进行跨文化的协商。译者能否成为跨文化间的“摆渡者”,其决定性因素即译者群体的核心议题是:谁来翻译,如何翻译?

据笔者统计,美国李清照词翻译出版的译者群体主要来自美、中、英、加4国,如表1所示。

表1 美国李清照词译者群体统计表

在美国翻译出版李清照词的翻译家共有28人。美国译者占主流,共计21人,占75%。其中,美国本土译者与华裔译者各占二分之一。本土译者中既有雷克斯罗斯(Rexroth)、托尼·巴恩斯通(Tony Barnstone)、大卫·辛顿(David Hinton)等当代著名诗人,又有伯顿·沃森(Burton Watson)、宇文所安(Stephen Owen)、朱莉·兰多(Julie Landau)等国际知名汉学家;华裔译者中既有欧阳桢、许芥昱、罗郁正等权威中国文学研究者,又有方秀洁、余宝琳、许芥昱等北美词学名家。中国译者地缘分布均匀,大陆有学者型文学翻译家谢婉莹(冰心)、王椒升,香港有诗人翻译家钟玲、何赵婉贞,台湾有美国文学教授、诗人胡品清。另外,英国汉学家、翻译家约翰·闵福德(John Minford)、加拿大华裔词学家叶嘉莹也有李清照词的译作在美国翻译出版。出于不同文化身份的考量,译者群体采取的李清照词翻译策略亦呈现出差异性。身为汉学家、词学家、大学教授的译者采取较为忠实的异化翻译策略,而身为诗人的译者倾向于较为注重创意的归化翻译策略,前者是“学术翻译”,后者是“创意翻译”。

值得注意的是,近一半的美国译者是华裔汉学家、词学家。他们浸淫于美国文化,却同时延续了中国文化的“血脉”并致力于中国文学研究。“离散”文化背景赋予了他们传播“民族根性”文学的历史使命:以母语英语译介作为“精神母体”的中国文学。他们译介的李清照词比美国汉学界的本土学者更易于保存“易安词”的艺术特征。例如,汉学翻译家许芥昱英译的《临江仙》便是典型的“学术英译”,其上阕译为:

“Deep, deep the courtyard——how deep!

Cloudy windows and misty bowers are always closed.

…

As spring returns to the trees of Nanking,

In that ancient metropolis,people are growing old[7].

在许氏异化翻译策略主导下,原词词意及其文学特色得以忠实传递。许芥昱近乎“字对字(word-for-word)”的英译,如首句“庭院(courtyard)深(deep)深(deep)深(deep)几许(how)?云(cloudy)窗(windows)雾(misty)阁(bowers)常(always)扃(closed)”,尽力保存原词句法特征的同时,却能按照当代英语语法规则进行整合,调整译文词序,辅以必要的系动词,使之成为以地道英语阐释的古词,消弭了不谙汉语的美国读者的阅读障碍。原词三个叠词“深、深、深”(deep)亦被忠实地译出,还原了李清照善用叠词复韵增强意境与音乐性的艺术特质。“春归秣陵树,人老建康城”含有典故性历史信息,“秣陵”与“建康”均指秦代与三国、南朝时期的南京,译者以英语世界广为接受的威妥玛拼法,首先直接音译为“NanKing”,继而泛指为“那座古都”(that ancient metropolis),减少了直译加冗长注释而破坏译文再现原词整体艺术性的危险。

与以中国古典文学、词学研究为目的而进行的学术翻译不同,美国诗人翻译家中流行着创意翻译中国诗歌的传统,将诗歌创作的天赋融合到翻译中,体现了译者的诗学文化观念与创作取向。譬如,雷克斯罗斯与钟玲均为当代颇具女性意识的著名诗人,在创意翻译的归化策略视域中,雷、钟合译的李清照词体现出西方女性意蕴,被赋予了美国女性主义解读的元素,正如《行香子·七夕》下阕的译文:

Once a year the Cowboy and Weaving Girl meet.

Imagine the year-long bitterness of their parting.

Now suddenly in the mist of their love-making

The wind blows first clear and then rain[8]

两位诗人译者笔下的闺怨词作被改写为色情诗歌。“牛郎织女,莫是离中”是女词人状写夫妻分别、相见不易的经历,而雷、钟增译为“一年的分别之苦,相会于性爱(love-making)”,并以中国古代神话“(巫山)云雨”(mist rain)中男欢女爱的隐喻加以衬托。两位诗人译者的“爱情—情欲—性爱”诗歌翻译模式正体现了他们力图借助译介而彰显的女性意识,希冀着男女性爱平等的女性解放与自然回归。这种“改写”的译文如英诗一般通顺优美。

美国李清照词译者的文化身份及其衍生的翻译策略对于中国文化“走出去”的启示意义主要为以下两点。

一方面,多元文化身份的译者群体共同译介“走向世界”的中国文化。仅仅依靠单一文化背景的中国译者或者外国译者均无法将中国文化成功译介出去,因为不同的域外读者群体有不同的阅读期待。只有多元文化身份的译者群体构成一股合力,根据不同译介服务对象,采取不同的翻译策略,才能最大限度地满足不同领域读者的阅读需求。异化的学术翻译与归化的创意翻译不是矛盾对立面,其本质是“‘文化异化、语言归化的辩证统一体,两者适度融合的翻译策略更有利于推动中国文化走向世界”[9]。所以,中国文化“走出去”的推介队伍不但要吸收外国身兼汉学家、诗人、评论家等职的译者,更要拓宽中国大陆、港澳台地区学者型译者的国际视野,寻求不同知识背景的中外译者合作翻译的模式。主编文化外译杂志《译丛》21年的香港学者孔慧怡颇有感触地认为:“合译是传播中国文化的有效方式,对译作在目的语国家的立足有突破性影响”[10]。事实证明,雷克斯罗斯与钟玲、巴恩斯通与周萍的李清照词合译本的影响力一直位居前列。

另一方面,中国文化多种海外翻译版本应该“和而不同”。面对同一部原著,不同译者发挥主体性,翻译策略相异,产生的译本则不尽相同。翻译批评也不应再坚持“对与错”二元对立的标准,而应呈现出多元化。李清照词的美国译文(本)多达数十种,在图书市场并行不悖,分别拥有不同的读者,各自积极地发挥着文化传播作用,共同构成了一种和谐共生的译作存在生态。以往,创意翻译的李清照词倍受注重“原文—译文”校勘的汉学界所诟病。具有悖论意味的是,当前的美国汉学家“反而把这些创意翻译版本视为优美的英文诗歌加以评析,施以‘背书,协助其成为经典”[11]。

3 编辑出版与经典重构:李清照词在美国的传播

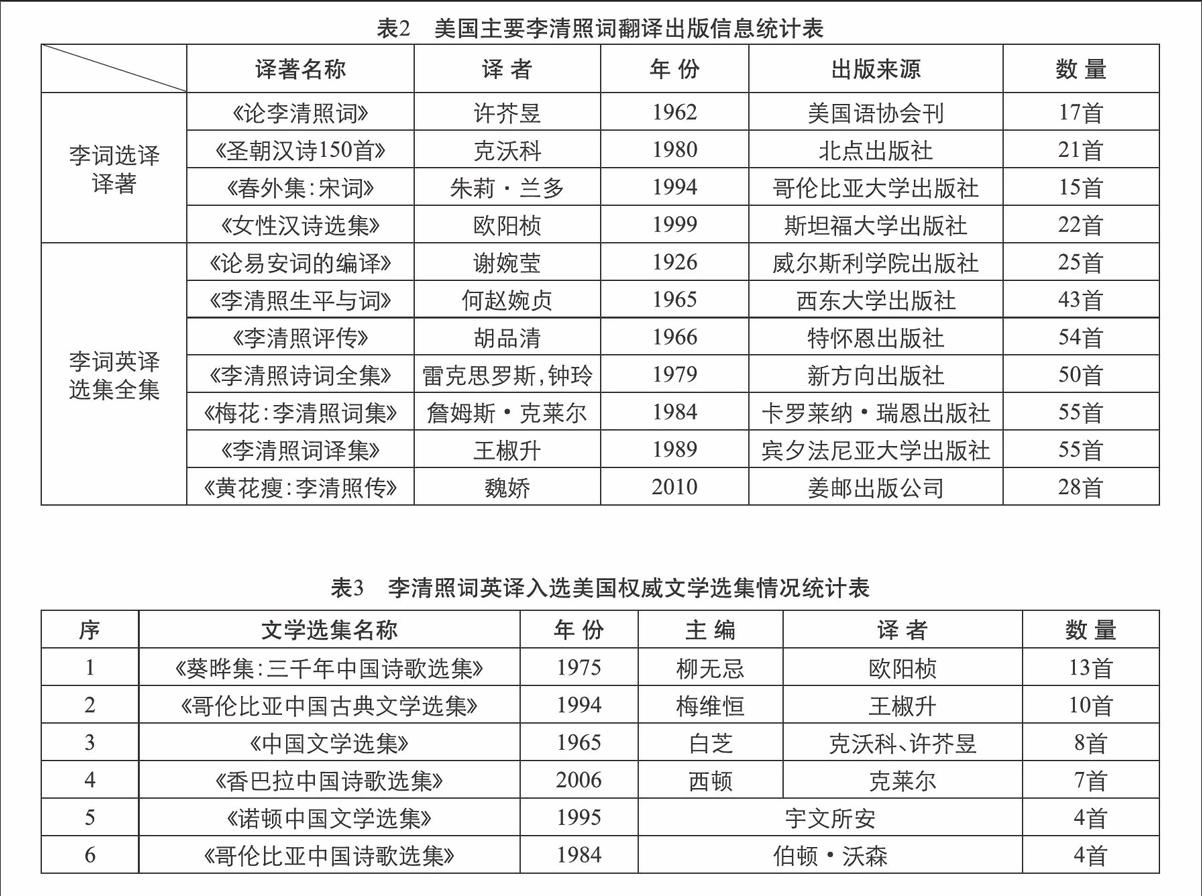

李清照词英译版本在美国的编辑出版主要有两条路径:一是中国古典诗歌译集与论著中的若干李清照词作选译;二是词人词作的英译选集与全集。主要出版信息统计如下(表2),以便洞察其编辑出版的三个显著特点。

第一,李清照的文学研究与词作译介相结合,论中有译,著译结合,相得益彰。这种译作编辑形式将译者的研究成果与翻译实践融合起来,有利于美国读者对李清照传奇身世的了解,便于对其词的深刻认读。即使在名为李清照“词集”“词选”的译本中,译者均附有长篇题跋性解说,将李清照词的艺术特色及词学见解告知读者,提高了读者的阅读效果,也“以此为重要纽带,将作者、译者、出版商和读者紧密地联系起来”[12]。第二,李清照词译著的编撰突破常规,新颖而富有中国情趣,对美国读者具有极大吸引力。雷克斯罗斯、詹姆斯·克莱尔(James Cryer)等译者也是编辑出版名家,亲自参与到李清照词翻译图书的编辑出版工作中。按照雷氏的意见,《李清照诗词全集》的目录编辑并非传统的“编年体”,而是根据词作的主题编为“芳华”“闺怨”“离乡”“悼夫”“政治”“玄秘”与“余生”七个篇章。该书的书封设计与装帧具有强大的“推销力”。封面印有李清照的仕女图,边侧印有书法家储旷福(音)的行书“帘卷西风、人比黄花瘦”,渲染了中国文化色彩;封底则是对词坛宗主李清照及译者成就的简述。克莱尔将李清照词中最常见的“梅花”意象作为书名,又将李清照词的6幅汉字书法作品、16帧中国画编入集中,相映成趣,中国文化气息浓郁。第三,美国出版李清照词的重镇,是具备中国文学研究传统的高校出版社与重视中国文化的商业出版社。李清照词的文学价值及影响成为这些出版机构进行学术探索与文化传播的重心。

在出版发行领域,某位作家的作品是否入选权威文学选集,是检验其文学经典地位最直接有效的方法。作为文学翻译的李清照词美国译文(本)更不例外。文学翻译能否成为经典之作,上升为翻译文学,依赖于编译对象文本“处于不同地理文化语境中仍能保持活力的两个‘法宝:容纳性与开放性。穿越时空,翻译文本仍能容纳多种阐释,即有成为经典的可能”[13]。而李清照词在美国翻译出版的不同版本正具备了这种“容纳性”与“开放性”。那么,她是否成功入选权威文学选集而在异国重构了经典地位呢?笔者以表3的统计数据做出说明。

上述6部文学选集的出版时间始于1960年代,讫于21世纪初,分别是当代美国每个年代中的权威之作。除了柳无忌是华裔汉学家之外,其他5位文学选集主编均为美国汉学界本土名宿。他们的中国文学选集编撰基本不曾受到中国学界的影响,而是另有遴选规则。多数情况下,他们的遴选标准与中国国内学界迥然不同。这也反证了李清照词得以入选6部权威文学选集,主要是美国地域的文学审美标准使然。《葵晔集》一俟印行即被美国各大高校选作中国文学的经典教程,首版销量超过17000册,并于1976、1983、1990、1998年再版,在美国的影响力至今未被超越。梅维恒(Victor H. Mair)的《哥伦比亚中国古典文学选集》是著名的“亚洲经典译丛”丛书之一,该集以400余篇译文勾勒出中国古典文学的概貌,李清照词以王椒升的10首译文位居中国古代作家之首。西里尔·白芝(Cyril Birch)的《中国文学选集》是首部录入宋词的美国文学选集,分别选入克沃科及许芥昱的李清照词译文5首和3首。该集以其精湛的编译与严谨的论述而受到美国“亚洲协会”的赞助,列入联合国教科文组织的“中国文学译丛”丛书,确立了它在美国学界及文学教育界的权威性与指导性。因学术背景近似的缘故,杰罗姆·西顿(Jerome P.Seaton)编撰的《香巴拉中国诗歌选集》收录了克莱尔英译的7首李清照词,于4位中国词人之中数量最多。宇文所安以一人之力编辑、翻译了《诺顿中国文学选集》,含4首李清照词,是著名的“诺顿文学选集”丛书之一,该选集不仅是美国高校中国文学的指定书目,更是汉学界的权威选本,被公认为“是一部具有里程碑意义的英译中国古典文学选集”[14]。此外,沃森编译的《哥伦比亚中国诗歌选集》含有编者自译的李清照词4首,该集以史料详实与译文优美著称,是20世纪中国诗歌英译文本的典范。

李清照词在美国的编辑出版与经典重构之路对于中国文化对外翻译出版有何启迪意义?首先,重视美国高校出版社与垂青中国文化的出版机构的作用。美国若干高校具有汉学学脉,其附属出版社侧重中国文化精品的编辑出版,以推动汉学研究成果的流传,实现高校出版社坚守的“学术乃天下之公器”的宗旨。此外在美国商业出版社中也不乏中国文化的倾慕者,如新方向出版社(New Directions Press)、姜邮出版社(Ginger Post Press)、香巴拉出版社(Shambhala Press)等全美闻名的出版社,它们的重点出版选题集中于中国文化,尤其聚焦于文学与哲学典籍。毋庸置疑,这两类出版机构均将中国文化的“内核”作为图书出版“引进来”的重要内容,这正是中国文化图书“走出去”的理想域外出版方式,对“中国文化在世界中的地位、影响力及正面形象塑造都有重要意义”[15]。这也为中国出版社寻求海外联合出版提供了契机。例如,录有8首李清照词译文的《汉诗金库》与《汉诗银库》由香港中文大学出版社与美国独特的“袖珍出版发行公司”共同出版刊行,后者致力于促进图书与读者的快速直接阅读,提高了文化图书的传播速度与效率。

其次,关注译评、纳入丛书等助推中国文化域外经典化的关键因素。来自目的语国家权威图书评价机构与评论家、翻译家、汉学家对中国文化译本的积极评价,主导着异域文化中与译作相关的舆论,影响、甚至决定了读者的阅读理解与价值评断,并最终确定了译作的接受度与流布度。李清照词在美国的译本一经出版,便引起读书界的广泛关注与评论。“以中国文学研究作为办刊核心内容的权威英文期刊”[16]的美国老牌学术杂志《中国文学》《当代世界文学》集中刊登汉学家荣芝英、文学评论家斯图亚特·沙金特(Stuart Sargent)、彼得·金(Peter Dragin)、鲍尔·卓斯曼(Paul Dresman)、中国文学教授朱迪·李(Jude Lee)关于雷克斯罗斯、克莱尔与王椒升等李清照词译本的译评。在刊物与评论者双重资深学术声望的作用下,译评“激发了读者的阅读热情,激活了译作(李清照词)在美国的生命”[17],客观上提高了李清照词在美国读书界的影响。中国文化能够进入经典文学选集,也得益于译本列入经典系列丛书梓行。编辑出版一套译作丛书的导向性促进了其经典地位的生成。胡品清的《李清照评传》属于美国“特怀恩世界名家丛书”,这套学术性强、影响力大的丛书的出版初衷即是将李清照作为中国古典文学的代表者与其他国别的文学名家一道介绍给美国读者。

4 结 语

美国的李清照词翻译出版模式是中国文化“走出去”的一个成功个案。在其烛照下,可以洞见美国读者的李清照词阅读诉求,对中国文化外译的选材具有指导意义;李清照词译者群体的文化身份及其翻译策略,启发着中国文化外译译者队伍的多元化构成与介于归化、异化之间的杂糅翻译策略;李清照词在美国的编辑出版与经典化再生之路,深刻地投射出中国文化图书海外出版机构的针对性选择策略,以及国际译评、大型系列丛书发行对于中国文化的积极推动作用。

注 释

[1]涂慧.如何译介,怎样研究:中国古典词在英语世界[M].北京:中国社会科学出版社,2014:56

[2]赵毅衡.诗神远游:中国如何改变了美国现代诗[M].上海:上海译文出版社,2003:17-18

[3][4][美]孙康宜.词与文类研究[M].北京:北京大学出版社,2006:163,168

[5]高方,毕飞宇.文学译介、文化交流与中国文化“走出去”[J].中国翻译,2012(3):49-53

[6]李文静.中国文学英译的合作、协商与文化传播[J].中国翻译,2012(1):57-60

[7]Hsu Kai-Yu. The Poems of Li Ching-chao (1084-1141) [J]. PMLA, 1962( 5) : 521-528

[8]Kenneth Rexroth & Ling Chung. Li Ching-chao: Complete Poems [M]. New York: New Directions, 1979: 74

[9]胡兴文,巫阿苗.中国文化走出去:面向受众的翻译出版路径[J].中国出版,2014(2):34-37

[10][14]陈橙.文学选集编译与经典重构:宇文所安的《诺顿中国文学选集》研究[M].上海:上海外语教育出版社,2012:179,27

[11]钟玲.美国诗与中国梦:美国现代诗里的中国文化模式[M].桂林:广西师范大学出版社,2003:42

[12]胡洁.“走出去”战略下译者、编辑的角色与策略[J].编辑学刊,2013(1):90-95

[13]Lawrence Venuti. Translation, Interpretation and Canon Formation [C]. Alexandra Lianeri and Vanda Zajko. Translation and Classic: Identity Change in the History of Culture [M]. New York: Oxford University Press, 2009: 27

[15]刘燕飞.传统文化图书出版“走出去”的文化传播思考[J].出版科学,2014(1):50-54

[16]刘江凯. 认同与“延异”:中国文学的海外接受[M].北京:北京大学出版社,2012:145

[17]刘亚猛,朱纯深.国际译评与中国文学在域外的“活跃存在”[J].中国翻译,2015(1):5-12

(收稿日期:2015-05-18)