21世纪海上丝绸之路中东海域的安全机制建设研究*

2015-12-09邵雪婷荣正通

邵雪婷荣正通

(1.上海外国语大学国际关系与外交事务研究院,上海200083;2.上海交通大学,钱学森图书馆,上海200030)

21世纪海上丝绸之路中东海域的安全机制建设研究*

邵雪婷1荣正通2

(1.上海外国语大学国际关系与外交事务研究院,上海200083;2.上海交通大学,钱学森图书馆,上海200030)

近年来,中国正在实施“一带一路”的国际发展战略,着力打造“21世纪海上丝绸之路”。然而,索马里海盗和以ISIS为代表的恐怖分子正威胁着海上丝绸之路西段——中东海域的航行安全。鉴于目前中东各国矛盾重重,缺乏互信,无法依靠区域力量组织起有效的海上安全治理,中国作为该地区的重要利益相关方,应该创新区域公共产品的供给模式,在中东地区建立“区域外大国协调下的海上志愿合作安全机制”,机制建设具备安全保障、预防性建设、危机处理等功能,以推动中东地区海上安全合作常态化、规则化和多元化,保证海上丝绸之路的畅通与安全。

海上丝绸之路;海上通道安全;区域公共产品;安全机制建设

“一带一路”战略中的共建海上丝绸之路,是新时期中国外交政策的重点之一,是中国构建和谐世界外交思想实施内容的具体体现。作为“一带一路”地理交汇点的中东地区,是海上丝绸之路西洋航线①古代海上丝绸之路一共有三条航线,东海,南洋和西洋。历代海上丝路,也可分三大航线:东洋航线由中国沿海港至朝鲜、日本;南洋航线有中国沿海港至东南亚诸国;西洋航线由中国沿海港至南亚、阿拉伯和东非沿海诸国。上的关键支点。中东地区的海上航运安全对21世纪丝绸之路具有重要战略意义,但是在现实中却并不太平。途径此航域的船只除会受到自然灾害的影响外,还会受到海盗袭击、恐怖主义活动等人为因素的威胁。于是在21世纪如何维护中国海上通道的安全逐渐成为中国学者关注的焦点。中国人民武装警察部队学院殷卫滨副教授针对索马里海盗问题提出三点建议:一是要加强防御,必要时实施军事打击;二是要落实本土化政策,扶植当地均衡发展;三是要加强与全球和地区主要大国的合作,共同维护世界主要战略通道的安全。[1]浙江农林大学王历荣副教授持续关注索马里海盗对我国印度洋航线的威胁,建议中国积极推动反海盗国际和地区合作,加强远洋海军建设,并促进海盗所属国或地区的和平与发展。[2]海南大学邹立刚教授分析了我国保障海上通道安全政策的现状及其存在的主要问题,并从国内和国际两个层面提出了完善我国海上通道安全保障机制的建议。[3]上海外国语大学钮松副研究员提出,应发展反海盗护航为基础的合法“越境打击”行动,来维护中国海外利益。[4]中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员张洁提出,中国应以海洋强国战略和“21世纪海上丝绸之路”倡议为依托,结合互联互通、基础设施投资、港口建设的布局,将海上丝绸之路沿线的重点港口打造为中国的战略支点,使这些港口兼备商用与军用功能,为中国船只和海上力量提供后勤补给。[5]上述学者的政策建议都具有启发性和可行性,但是更多地停留在策略和执行层面,缺乏战略层面的总体设计和基于国际合作的机制构想。本文站在构建集体安全机制的高度,以公共安全产品供需为切入点,试图破解中国在中东地区面临的海上安全困境。

一、中东海上公共安全产品的需求与供给

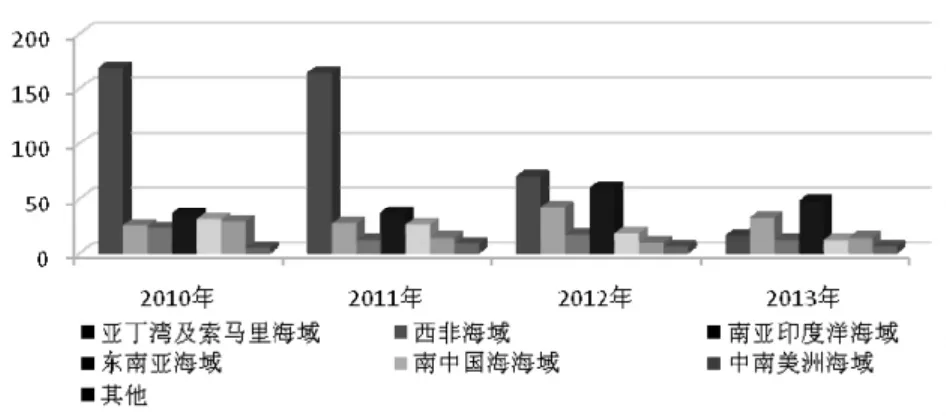

世界上传统的海盗袭击多发区有五大水域②西非海岸、索马里半岛及附近海域、连接苏伊士运河的红海和亚丁湾一带、孟加拉湾沿岸以及马六甲海峡和整个东南亚水域。。从上世纪八十年代起,海盗活动日渐频繁,曾一度集中在东南亚海域,但据近年来国际海事局统计,自

2006年起亚丁湾及索马里海域的海盗攻击次数超过东南亚海域。(如下图所示)③数据依据联合国国际海事组织网站,及中国海事局网站发布的海盗信息简报整理而成。中国海事局发布的信息,从2010年1月11日开始,至2013年11月7号为止,包括四年共186份海盗信息简报。http://www.msa.gov.cn/Notice/NotList/00000000-0000-0000-1200-010000000002

表1 2010-2013年世界范围海盗袭击次数统计数据

图1 2010-2013年世界范围海盗袭击次数统计柱状图

猖獗的海盗活动严重威胁着途经亚丁湾及索马里海域的船只航行安全。以下三个方面的因素导致了该海域公共安全产品的缺失。从国家层面上说,相关国家政府治理职能的弱化或丧失是海盗猖獗的根本原因。[6]一方面国家政局的混乱导致社会问题突出,使政府无法组织有效的军警力量采取行动维护海域秩序和安全,另一方面经济发展困难导致缺乏就业机会,海盗活动的低风险与高回报吸引当地大量闲散青年人加入。亚丁湾海域是世界上最繁忙的水域之一,每年至少有2万艘船舶运载着世界石油年产量的12%通过亚丁湾海域,为海盗袭击提供了诸多潜在目标。[7]各国根据自己对国际法的理解来行使管辖权,在地缘政治和现实外交中往往又会成为新的争端的爆发点,[8]这导致该地区根本没有一个有效的跨国合作体制来打击海盗犯罪。

从地区层面来说,伊战后“基地”组织渗透到伊拉克,恐怖主义活动涉及整个中东地区,严重影响中东地区的安全与稳定。美国在“9·11”事件后推行的中东政策激化了美国同部分中东国家的矛盾,又加剧了这一地区的动荡。随着美国战略部署向东转移以来,中东地区的权力真空给恐怖活动留下了发展的空间,ISIS的崛起及其恐怖活动的猖獗就表明中东地区公共安全堪忧。在国际社会无法对其进行有效打击的情况下,不能排除极端的ISIS恐怖势力由陆恐转向海恐、同海盗势力勾结的可能性。中东地区的国际海上航线正面临着更大的威胁。

从国际层面来说,对于中东地区的海盗问题,联合国早已关注且介入,并应索马里临时政府请求,授权各国根据《联合国宪章》第七章中的条款进入索马里领海并采取强制性措施打击海盗,将国际刑法下的事项导入国际安全领域。目前,已有美国、法国、印度、俄罗斯、韩国、日本、西班牙、中国等国家向中东海域派出海军,进行武装护航。然而,联合国的治理机制“远水不解近渴”,多国护航行为仅是基于维护本国航运安全,不可避免会出现“自扫门前雪”现象。这种“亡羊补牢”的国际反海盗机制无法在航域内进行有机整合,从而无法形成完整的合作链,更因缺少足够的军事威慑力,未能更好地解决该区域的海运安全问题。

身处海上丝绸之路重要战略支点的中东海域正面临着安全公共产品稀缺的难题。中东海域内公共安全的维护属于区域公共产品的供给。从以往模式看,区域公共产品的供给主要有以下三种方式。

第一种是区域内合作供给。理论上,中东海域各国可以由一个主导国家来组织协调或由各国之间平等协商合作,共同应对海盗袭击、恐怖活动等海上突发性事件,以降低危险和损失;同时,制定公约或法律,提高政府对区域公共事件的关注度和责任感,有效防止危害发生,并对已经发生的危害形成有效处罚。区域内合作依托的主体主要是主权国家、政府间国际组织、非政府国际组织等。然而,中东历史上几乎从未形成过真正意义上的区域安全机制。冷战时期成立的阿拉伯国家联盟、海湾国家合作委员会等都难以在安全合作方面有所成效。[9]中东地区由于存在着复杂的民族、宗教矛盾和领土争端,导致国家间的信任度很低,同时区域内又不存在公认的主导国家,所以依靠中东各国建立区域安全机制是不现实的;各国政府危机公关能力和行事效率参差不齐,难以协调跨国危机的管理;区域安全机制的缺失又加深了中东的无政府状态,导致恐怖主义活动泛滥成灾。

第二种是霸权国供给。冷战结束后,美国作为唯一超级大国成为世界霸主,提供了大部分国际公共产品。中东地区触及美国核心利益,美国对此区域事务的涉足更是不遗余力。尤其是“9·11”事件以后,美国加大了在该地区军事力量和外交能力的投放力度,承担了包括提供对外援助和贷款等区域内公共产品

的供给。然而近年来,美国提供国际公共产品的意愿和能力不断下降,尤其是2008年开始的国际金融危机及此后的经济萧条,使得美国无意也无力承担过多的负担,转而要求其盟国能够“自食其力”。

第三种方式是联合国协调供给。对于中东地区航运安全的问题,联合国充分发挥了协调作用,安理会先后通过各项决议,敦促各国应在《海洋法公约》和其他相关国际法确立的法律框架下打击索马里海盗,强调各国负有合作打击海盗行为的义务,在国际法允许范围内,采取包括武力在内的一切必要手段,制止海盗及武装抢劫行为,同时为人道主义援助提供便利。[10]各国做出的实际行动却很有限,加上国家间无法进行有效合作,海域划分和责任归属都不明确,无法规避互相推诿的现象,重复的巡航又造成资源浪费;且各国海军之间有时缺乏基本的协同作战意愿,甚至互不信任,如印度海军对中国护航编队的怀疑态度,大国之间的互相提防在很大程度上影响了在中东地区对海盗和恐怖分子实施“越境打击”的成效。[4]也让联合国协调供给下的区域安全公共产品从务实走向务虚。

二、建立中东海上安全合作新模式的理论架构

在中东地区的特殊情况下,区域内既不存在具有压倒性优势的主导国家,也无法依靠平等的国家间合作或美国的庇护来维护海域航运的安全,而高度碎片化的利益分布又使联合国的协调治理无法取得突破。那么当旧的模式无法行之有效时,新的模式便应运而生,那就是域外大国参与区域安全治理,建立志愿合作安全机制。

所谓域外大国,并不是完全置身事外,而是同该区域有着紧密的利益联系,对区域稳定依存度较高,有参与区域治理的充足动力和合理动机,同时又有一定的实力和信誉。在区域内缺乏主导权威的情况下,其能够担当“牵线搭桥”的角色,领导整合区域内力量,组织有效的治理,提供公共安全产品。主导国家通过协调和倡议发挥牵头作用,扮演“领导者角色”。值得注意的是此机制下的领导行为应与区域霸权有所区分,“领导权”更具灵活性,领导者是以实现共同利益为目的,致力于在机制构建过程中克服集体行动困境,[11]这个领导的过程,实际上是一种组织和管理的行为,而且受管理成本的限制,通常只有大国可以担负这一角色。[12]关于这一身份的界定,金德尔伯格也有相同的看法,他认为领导者的作用就是说服其他人、企业或国家跟随采取制定的行动,负责任为公共谋利益,而不是利用追随者或谋取显赫声望的私利。④领导的方式也包括“施加压力”(arm-twisting)和“行贿”(bribery)。Kindleberger C.P.,“Dominance and Leadership in the International Economy:Exploitation,Public Goods,and Free Rides”,International Studies Quarterly,25(1981).从这个标准上说,区域内所有国家不分大小,其实都有经营和治理区域安全的权利,但限于经营成本不一定所有国家都能担当起公共治理的责任,因此应该赋予所尽义务较多的国家以主导权。这已成为国际社会认可或事实上认可的一种客观存在,是一种心理共识。[13]比如,当海上丝绸之路航线同中东地区海运航线重合时,中国就不仅仅是中东海运安全的旁观者,而是作为域外大国成为中东区域安全的利益相关方,是中东海上安全合作的“重要域外大国”。

所谓志愿合作安全机制,就是在缺少中央权威的情况下,主导国通过相互关联的政策决策及其实施所形成的结构和进程,组织区域内国家间的治理合作,协调相互间的利益与需求,创建合作机制和章程;相关国家本着自愿加入原则,参与区域治理。因此,同不平衡性的国际机制比较(如下图所示),这种区域安全机制倾向于自愿、协商、保证、透明、预防和相互依存,而不是对抗、威慑、保密和独来独往。在志愿安全合作机制下,依靠主导国协调建立的区域安全环境属于区域公共产品,参与机制合作的国家将享有区域安全公共产品的非竞争性。志愿安全合作机制针对非传统领域的区域安全合作机制,具有一定的开放性,机制范围不仅涉及打击恐怖主义和反海盗,保证航线畅通,还涉及提供针对各种人为或自然因素引发的海上灾难或意外的救援,乃至打击各种跨国犯罪活动。

表2 不平衡性国际机制与志愿合作安全机制特点比较

志愿合作安全机制是一种囊括区域层次、次区域层次、国家层次、次国家层次等多个安全层次的结构,因此治理主体也呈多元化,包括主权国家、政府间国际组织、非政府间国际组织乃至个体行为者等多种主体要素。志愿合作安全机制的运行原则:第一,平等互利、顾全大局。在志愿合作安全机制下,本着集体安全、互惠互利原则,各行为主体间地位平等,顾安全稳定大局,机制下各方利益得到综合考虑,从而使其机制和制度更切合该地区稳定和发展的需要。第二,大国协调、多元合作。大国协调下的志愿合作安全机制是大国共同管理国际冲突与危机的一种多边安全机制,在缺乏区域主导权威的情况下,在某一地区有重要影响的域外大国按照共同接受的规范与规则通过多边会议解决区域安全问题,建立由点到面的域外大国协调机制。大国在组织协调解决区域问题时,应具备合法性、责任性、包容性和一定的自我克制,注意安全议题的多领域和会议机制的多轨道。协调建立的动因是为了缓解区域内国家的安全困境,达成促进国家间合作和区域内稳定的有限目标。域外大国协调决策程序,推行合作安全理念,通过缔结条约增强合法化,扩大授权性,建立一种“委托—代理”关系的安全机制;同时,域外的“点”连接区域的“面”,用“点—面”的锥形维度增强区域安全合作的内聚力,构建开放性的区域主义。第三,志愿合作、允许搭车。志愿合作安全机制倡导自愿加入,成果共享,同时允许机制外和区域外的国家“免费搭车”,享受机制提供的安全保障,在自愿合作的基础上,各参与国将有区别地为机制的发展承担力所能及的义务。这种安全机制不仅可以使相关国家减弱对自身安全的担忧,巩固机制下自愿加入安全合作的国家间关系,同时吸引机制外国家,鼓励其分享区域安全公共产品,乃至加入安全合作机制,从而为维护地区稳定做出贡献。

志愿合作安全机制涉及三个主要功能。第一,安全保障功能。志愿合作安全机制为中东地区提供安全保障,促进中东国家在海运安全方面的交流,消除对区域安全造成负面影响的安全威胁与挑战。参与该机制的中东各国将加强在海运合作方面的沟通,特别是海域护航的协调配置,避免资源浪费。同时,该机制将增加各国间海洋技术、安全战略等方面的交流与合作,密切各国海事海运部门的联系,组织各国共同应对中东海域恐怖主义、毒品走私、海盗活动、跨国犯罪、非法移民等多种区域性非传统安全威胁的治理,这是单一国家行为体所无力实现的。第二,预防性建设功能。志愿合作安全机制的配套机制将对区域内海上航运的安全进行预防性建设,预设海盗等不安全因素的处理机制,进行线路和航运风险评估,制定合理的安全航线,构建安全预警、信息共享、海上救援等国际协调机制,将海盗等海上不稳定因素带来的灾害降到最低。第三,危机处理功能。志愿合作安全机制危机处理功能涵盖危机预防、危机遏制、危机转化、危机解决等多方面,突出表现为主导国协调下的海上安全资源应急调度、合作护航以及对危机的善后处理。在正常时期,区域外大国将协调下组织海空监视预警、海上联合护航、海空联合搜救等。当海盗劫持或海上恐怖袭击发生时,参与机制的各国将采取各种必要的应急反应措施,包括海上搜救、武装营救和军事打击等。

志愿合作安全机制下区域安全治理的有效运行将使区域内部的航海安全得到保障,避免了域内国家因不信任或“搭便车”而不作为的困境,最大程度地实现了区域内安全公共产品的供给。同时也增加了国家交流的机会。当志愿合作安全机制日渐成熟时,为了更好地促进该区域的稳定和发展,安全机制的外溢效应还将涉及更多的非传统安全领域。

三、中国“牵头”中东海域安全建设的现实路径

海上丝绸之路的畅通离不开沿线航域的安全。时逢中国“一带一路”外交战略的实施,中东作为“一带一路”的交汇点,其在中国外交中的地缘地位更为凸显。虽然针对索马里海盗问题,中国曾在联合国授权下进行过合法的“越境打击”,但是面对伊斯兰恐怖分子与索马里海盗相勾结的威胁,中国域外发展安全的保证仍然严重不足。中国作为中东海域航运安全的利益关切方,有义务以域外大国的身份组织区域内国家,协调各方构建志愿合作安全机制,共同满足区域安全公共产品供给的需求。中国的积极介入和协调不但可以通过增加区域公共产品的竞争性来影响区域内部各国的供给意愿,从而化解区域安全公共产品的供需矛盾,还可以促进整个区域安全公共产品供给的良性循环。

中国作为志愿安全合作机制的组织者,应积极协调中东海域各方进行海运安全合作,鼓励他们自愿加入安全机制,共享安全成果,同时提供区域安全公共产品,以一定程度的排他性吸引没有加入安全机制的国家最终加入,共同维护区域海运安全“俱乐部”。在志愿合作安全机制下,中国同中东地区的安全合作有以下路径:

第一,积极推动反海盗国际合作。以中国外交新理念为指导,本着亲、诚、惠、容四字原则,践行正确义利观,寻求中国同中东地区共同利益点,与中东

各国开展联合海上安全执法行动。中国可以积极推进与中东地区在反海盗机制、航运安全等方面的沟通与合作,加强与其他国家的信息共享和情报支援,与有关国家就海上安全进行磋商与对话,进一步制订或完善有关海上安全的具体规则和操作程序,维护多边安全利益。

第二,努力构建区域安全志愿合作机制。首先,积极参与跨地区多边对话,通过建立政府间和非政府间的多种渠道,开展对话促进跨地区多边信任机制的建立和发展;同时,中国还可以在推动区域反海盗立法方面发挥作用,在中东海域安全中树立国家护航保运、涉足区域安全事务的合法性和正义性,将国内反海盗法、区域法同国际法对接,形成从海盗危害预防、应对到善后的一条行之有效的法律链,环环相扣,长效相倚。通过补充法律的空隙,完善海盗问题上国际法的盲区,加强双边或地区合作,从而压缩海盗生存与活动的国家法律空间。其次,积极提供反海盗的能力建设和技术合作,在通航设施、引航标志、海警装备等方式与中东海域各国开展港务安全合作,建立安全预警与信息交流平台、海上合作搜救中心、海上安全联合指挥部,建设符合反恐和反海盗斗争技术要求的专用补给站、港口和机场,推动与各国情报信息的有效沟通与分享,协调公司和船舶的海上行动,对不安全区域采取适当绕航。[15]再次,在志愿安全合作机制下,利用区域国际组织,紧密同区域内各国际组织的沟通与合作,将海运安全的公共产品效用惠及到经济、文化等交流的更多领域,比如支持西北非分区海上搜救协调中心(MRCC)在维护海域安全发挥作用,构建以中非合作论坛、海合会为依托的安全合作平台。

第三,推进中国特色远洋海军建设。目前,中国已经积极加入到国际武装反恐、反海盗活动中去,比如在上合组织的框架下举行联合反恐军演,[4]如果中国主导协调建立中东海运的志愿安全合作机制,首先要进一步加强远洋海军的建设,提高海军官兵的国际交流与协作能力,其次要与中东国家定期举行海军互访和联合反海盗、反恐演习,同时不断提高海上联合作战能力和综合保障能力。作为海上安全合作机制的一部分,在海盗易于出没的海上战略通道附近,中国可以通过友好协商和经济援助方式获得他国(苏丹或巴基斯坦)港口和机场的使用权,使中国拥有能够及时提供后勤物资保障和快速出动能力的基地,以便就近长期执行空中巡逻和海上护航任务。

第四,维护海域安全要“授人以渔”,标本兼治才能长治久安。政局动荡、经济滞后导致社会混乱、生活水平低下是海盗滋生的根源,所以根治海恐的出路不在海上而在陆地。自1991年索马里内乱爆发,中国驻索马里大使馆机构已撤出23年。随着近年来索马里局势趋于稳定,2014年7月中国向索马里派出复馆小组,并于10月12日正式复馆。通过安全机制行动的外溢,中国可以同局势稳定的国家在经贸、社会、教育、医疗等方面开展合作,加强人道主义援建,促进当地社会和经济健康发展。

在中国同中东国家合作的实践过程中,相互之间身份的构建是形成该地区和中国-中东关系稳定的基础,但是构建中国协调下的志愿安全合作机制还有一些难点不可忽视。首先,中国国力上升是有目共睹的,如果积极推行域外行动难免被冠以“新殖民主义”,反之则会被提及“中国责任论”,因此是“殖民”还是“责任”,需要中国在推行域外政策时把握合理的尺度。中国以域外大国牵头组织,在维护区域安全行动上,要想有所绩效就要衡量公共安全的范围,不介入中东区域的复杂矛盾,不触及中东各国的核心利益,应坚持和平共处五项原则,坚持互相尊重、互利合作,努力消除不良言论影响。其次,区域内缺乏政治互信阻碍海上丝绸之路安全机制的构建。中东地区的国家利益冲突包括领土争端、贸易纠纷、宗教矛盾、文化冲突和各种历史遗留问题,极易导致域内国家间关系紧张。战略互信的缺失阻碍了中东地区安全治理,进而影响区域公共领域安全产品的顺利供给,因此如何在互信破碎的区域组织安全合作,是中国作为组织者的一大难点。再次,理性处理同其他大国的利益关系。鉴于中东地区具有重大地缘意义,中国在此区域主导建立安全机制,不可能避开西方大国,除了要消除西方对中国“威胁”的误解外,还要合理处理美国在中东的利益范围尊重和理解美国的全球大国地位及西方国际在中东的地区利益。[16]中国在塑造负责任大国的国际形象的同时,还应正视其他地区大国比如印度等对区域领导权的需求,强调安全机制的建设只涉及非传统安全,在利益契合点上与其他国家建立求同存异的共识与合作(如反恐、打击海盗等),最大程度上消除其他国家对“中国威胁”的担忧。

结论

21世纪海上丝绸之路并不是古代海上丝绸之路的简单重复,而是发生在一个日趋多极化的世界秩序中,使泛亚和亚欧地区合作迈上一个新台阶,为处于“一带一路”交汇处的中东国家提供了发展和交流的机遇。中国应积极倡导和建立中东地区的海上

志愿合作安全机制,通过域外大国协调下的国际合作,最终实现中东海域环境的安全与稳定。这既是中国现实利益的考虑,又是长远利益和综合安全的考虑;既是中国推行“丝路”外交的需要,又是中东地区呼吁区域公共安全产品的需要,更是中国在维护世界和平、促进共同发展方面发挥更大作用的需要。通过这种方式维护中东航线的安全不仅能够降低国际航运的风险,维护中国海上能源通道的畅通,还能够为海上丝绸之路东段东南亚海域的安全合作提供可供借鉴的模式。

(致谢:本文受上海外国语大学研究生科研基金项目“利益重构视角下南中国海的安全与稳定”(201409088)的资助,并得到黄仁伟教授的指点与建议,特此感谢。)

[1]王历荣.印度洋与中国海上通道安全战略[J].南亚研究,2009,(3):46-54.

[2]王历荣.国际海盗问题与中国海上通道安全[J].当代亚太,2009,(6):120-131.

[3]邹立刚.保障我国海上通道安全研究[J].法治研究,2012,(1):77-83.

[4]钮松.“越境打击”索马里海盗与中国外交转型[J].太平洋学报,2012,20(9):67-76.

[5]张洁.海上通道安全与中国战略支点的构建——兼谈21世纪海上丝绸之路建设的安全考量[J].国际安全研究,2015,(2):100-118.

[6]王学军.非洲海盗问题与国际反海盗合作[J].现代国际关系,2012,(12):28-33.

[7]Peter Chalk.Piracy off the Horn of Africa:Scope,Dimensions,Causes and Responses[J].Brown Journal of World Affairs,2010,90(1):84-95.

[8]陈传伟,李伯军.索马里海盗、普遍管辖权与集体安全[J].社科纵横,2011,26(7):68-71.

[9]周士新.中东安全困境的理论探源[J].阿拉伯世界研究,2006,(3):44-49.

[10]陈传伟,李伯军.索马里海盗、普遍管辖权与集体安全[J].社科纵横,2011,26(7):68-71.

[11]Oran R.Young.Creating Regimes:Arctic Accords and International Governance.Ithaca and London[M]:Cornell University Press,1998:69-71.

[12]Jarrod Wiener.‘Hegemonic’Leadership:Naked Emperor or the Worship of False Gods?[J].European Journal of International Relations,1995,1:219-243.

[13]张文木.中国需要经营和治理世界的经验[J].世界经济与政治,2010,(7):146-154.

[14]Caroline Fehl.Unequal power and the institutional design of global governance:the case of arms control[J].Review of International Studies,2014,40(3):505-531.

[15]肖洋.西非航线权益博弈及中国的应对[J].现代国际关系,2012,(5):52-57.

[16]潜旭明.“一带一路”战略的支点:中国与中东能源合作[J].阿拉伯世界研究,2014,(3):44-57.

A Study on the Security Mechanism Construction of the 21st Century Maritime Silk Road in the Middle East Sea Area

Shao Xueting1Rong Zhengtong2

(1.School of International Relations and Public Affairs,Shanghai International Study University,Shanghai 200083,China;2.Qian Xuesen Liabrary,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai 200030,China)

In the new era,China is implementing the international development strategy of"The Belt and Road Initiatives"to build the 21st century Maritime Silk Road,which makes it essential to maintain the marine safety in the Middle East sea area,the western segment of the Maritime Silk Road.However,the stability of the Middle East sea area and the security of China's maritime energy channels are threatened by Somali pirates and terrorists represented by ISIS.Since the contradictions are very complex and the mutual trust is too weak among the Middle East countries,it is impossible to establish an efficient mechanism of maritime security governance on their own.As an interested party,China should create new modes to supply the regional public goods,and build"the maritime voluntary security cooperation mechanism under the coordination of a great power outside this region",which could function as security control,preventive construction,and crisis management in order to promote the normalized,regular,and diverse maritime security cooperation and ensure the normality and security of the Maritime Silk Road in the Middle East.

the Maritime Silk Road;seaway security;regional public goods;security mechanism construction

D822

A

1672-335X(2015)04-0054-06

责任编辑:鞠德峰

2015-02-04

邵雪婷(1987-),女,河南商丘人,上海外国语大学国际关系与外交事务研究院2013级博士研究生,专业方向为全球治理与大国关系。