朴素而天下莫能与之争——记胶东王哥庄面花艺术

2015-12-09文‖李瑛

文‖李 瑛

朴素而天下莫能与之争——记胶东王哥庄面花艺术

文‖李 瑛

胶东面花艺术粗拙而不失风韵、通俗而不失雅性,表达着胶东人民独特的文化内涵和心理情感。本文通过介绍青岛崂山区王哥庄面花的种类、特点和馈赠习俗,并辅以“圣虫”面花的制作过程,向读者全面展示这种具有地域特色的民间艺术。

王哥庄面花;福禄寿喜;文化寓意;馈赠习俗

面花又名“面塑”、“花饽饽”,是以面粉为材料捏制的工艺美术品,也吸收了泥塑的一些表现手法,因其在蒸制完成之后要用彩色点染,花色醒目,故称之为“面花”,在王哥庄镇人们将其称为“花样大馒头”。花样大馒头是王哥庄传统文化中的一块瑰宝,它不仅具有很高的艺术欣赏价值,更包含极大的民俗文化价值。面花艺术融合了各地的信仰习俗,一般不以食用为目的,多用于馈赠和祭祀等民俗活动。

面花是王哥庄民众祈福纳吉的表现形式,用于期盼家人“吉祥富贵”、“大吉大利”,年成“风调雨顺”等,五百年来一直流传至今。面花造型各异,大小不一,大的可达6公斤重,小的只有0.05公斤,但不论大小,面花艺人都会对其细致雕琢,件件是精美的工艺品。面花按照馈赠习俗,一般可以分为“福、禄、寿、喜”四个系列。

一、“福”系列面花

虽然只是一个文字符号,“福”却包含着对世俗生活的所有愿望,人们已经给馒头赋予了“福”的含义,满足了民众祈求家人富贵安康的心理需求。

1.圣虫系列。圣虫是一种既龙又蛇的形象,躯干像蛇一样盘在一起,但是头酷似龙,讲究形神结合。“圣虫”的“圣”,谐音为“剩”,是“剩余”、“剩下”的意思,寓意连年有余,圣虫是节日祭祀、婚礼和新房上梁不可或缺的角色。圣虫在外形上基本相似,具体制作时有大小之分,使用场合也不同。大圣虫重十几斤,高度可达70厘米,每年春节和二月二将体积较大的圣虫供奉于财神和灶神的祭案上,有些在喜庆结婚和新房上梁时也使用。体积较小的圣虫同人的手掌差不多大,放于面缸和米缸里,有些也放在钱柜和衣橱中,祈求粮食取之不尽,家庭富裕。“双圣虫”是王哥庄地区的一大特色,即两条圣虫盘在一起,主要在搬家时使用,祈求家和万事兴。

2.鱼形系列。俗称“鱼花”,是每年除夕和正月十五供奉的面花,鱼花的形状酷似生活中的食用鱼,“鱼”和“余”为同音字,寓意年年有余。鱼花也是祭海时使用的面花类型,海神节是胶东人民最重视的节日之一,生活在海边的人们在这两天祭海,一方面是希望渔民在外出打渔时能得到海神的护佑,平安归来;另一方面盼望着渔民能满载而归,带来鱼虾满仓。通过祭海的形式,渔民们的另一个目的是唤起人们对大海的感恩之情,拒绝对大海一味索取的做法,让合理利用海洋的理念深入人心。

3.神兽系列。(1)老虎。王哥庄地区有独特的生育文化习俗,“老虎”面花用于赠送生育了男孩的家庭,祈求男孩虎虎生威、茁壮成长,是对民俗象征符号的借用。民间给孩子取的名字里常带有“虎”字,刚出生的小孩要带虎头帽、穿虎头鞋,表现出家人对孩子的无限关爱。(2)燕子。“燕子”也是生育文化习俗里馈赠的面花类型,送于生育了女孩的家庭,希望女孩像燕子一样温顺可爱,赠送燕子可以是单独一只,有时为了吉利送一对或一窝。近几年随着崂山地区生育习俗的变化,亲朋好友有时也将老虎赠与生育女孩的家庭,但是燕子是不可以送给生育男孩的家庭。在赠送老虎和燕子时都要在上面覆盖一张红色剪纸,使得喜庆气氛更加浓厚。

二、“禄”系列面花

“禄”一般意义上代表财富,对官员来说是功名利禄、名利地位,在王哥庄民众的意识里,“禄”就是满足生活需求的财富,之前以元宝和枣山为表现元素,现代以各类海产品为主,体现了依山傍海的地域文化。

1.枣山系列。栆山有步步高升的涵义,王哥庄地区每家过年都要蒸枣山,“二十八,蒸枣花”是长久流传的习俗,当地人称之为“大枣饽饽”。枣山是面花艺人经常捏制的类型,将面团和枣子有规律地捏在一起,然后按照从下到上越来越小的顺序排列,一层层摞成金字塔型,代表着生活蒸蒸日上,日子步步登高。栆山用来供奉祖先、菩萨、财神等天地众神,寓意财源滚滚,丰衣足食,期盼来年生活越来越好。

2.元宝系列。元宝是中国古代的大额货币,是财富的象征,体现着拥有者的身价。现代社会中只要与财富相关的都可用元宝装饰来表现,在公司门脸陈设、家庭装饰摆设等环境下,元宝是必不可少的陈设品之一,起到保佑财富源源不断的作用。王哥庄元宝面花也有这方面的意味,元宝面花是过年供奉的祭祀品之一。

“福”系列面花:圣虫、鱼花、老虎、燕子

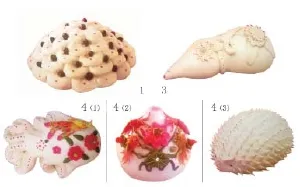

“禄”系列面花:栆山、葫芦、庆丰收系列

“喜”系列面花:喜字、龙凤、鸳鸯、顶住

“寿”系列面花:寿桃、仙鹤、锁花、生肖(兔子)

3.葫芦系列。在胶东地区人们对“葫芦”的发音是“福禄”,“福”寓意五福临门,“禄”意为高官厚禄,因此葫芦代表人民期盼生活富裕,世家显贵。从葫芦本身的特征来看,圆润多籽,意为子孙兴旺,多子多福。王哥庄面花有时将葫芦与枣山结合,兼具对两者共同的祝愿,生活富裕又能步步高升。

4.庆丰收系列。当地民众用多种面花样式表达对丰收的期盼,较为典型的有三种组合:(1)植物花朵组合,将植物和花朵捏制完成后放于主体面花之上,寓意年年庆有余。(2)海鲜组合,将各类海产品的形象捏成面花并组合在一起,如鱼,虾、螃蟹等,涂以鲜艳的颜色,期盼渔民在海上平安,满载而归。(3)刺猬枣山组合,刺猬是进财和防病的吉祥物,与枣山组合为祝愿家人身体康健,好运连连。

三、“寿”系列面花

福寿安康、长命百岁是古往今来人们最大的心愿,用面花礼品为老人祝寿是子孙尊老敬老的方式之一。王哥庄地区“祝寿”的对象除了老人,还有刚出生的婴儿,在婴儿过满月和满100天(胶东称之为“百岁”)时,姥姥要送面花给孩童,期望孩子未来生活美满幸福。在中国传统纹样中代表长寿的图案很多,王哥庄面花以寿桃和仙鹤为主要表现元素。

1.寿桃。寿桃是雅与俗、线与面、塑与画的结合体,色彩缤纷的寿桃具有喜庆吉祥的寓意,“桃”的谐音是“逃”,意为免灾,有驱邪弊害的象征性。儿女送寿桃为老人过寿,尊敬长辈的同时祝愿老人健康长寿,子孙满堂。旧时人们认为吃了寿桃会变年轻,在老人过生日时都会送新鲜寿桃,在没有鲜桃的季节里,便用面粉做成寿桃的形状为老人拜寿。为了使整个寿桃更加美观,在桃形底馍上一般装饰有色彩艳丽的图案,吉祥纹饰、花草等都是面花艺人经常使用的。

2.仙鹤。在古代仙鹤的地位仅次于凤凰,是“一鸟之下,万鸟之上”的“一品鸟”,有几千年的寿命,是鸟类中最高贵的一种,代表长寿和富贵,和松树一起为松鹤延年,与鹿和梧桐同时出现为鹤鹿同春。使用仙鹤面花为老人祝寿,一方面希望老人长寿安康,可以有仙鹤几千年的寿命;另一方面也表达了对老人的敬爱,敬重老人在家庭中的地位。

3.锁花系列。锁是日常生活中用来封闭门、箱等私密空间的器具,只有用固定的钥匙才能打开。将锁延伸至民俗生活中,意为用锁将病痛隔离在身体之外,“锁”住生命,平安健康,这在古代医疗水平不发达的环境下,是劳动人民为满足自身的精神需求而创立的独特艺术形式。王哥庄面花有专门的锁花系列,婴儿过百岁时姥姥要送锁花面塑,并在锁花上塑有“长命百岁”、“长命富贵”等文字,期盼着婴儿能一生平安。

4.生肖系列。即将寿星的属相做成面花,面花艺人着重表现每个生肖外观最具特点的地方,仿真性极强,现已经形成了一套完整的表现体系。一个面花一般只体现一种生肖,有时为了使形象更具多样性,在一个单独生肖基础上添加其他辅助装饰,如花朵、叶子等。

四、“喜”系列面花

婚庆礼仪这种文化现象是世代相传的,多年沿袭下来具有稳定的传承性,在王哥庄地区订婚和结婚时都要互送面花,当地称之为“喜饽饽”。喜饽饽充满生命繁衍的气息,以婚嫁、交合和生育为主要表现内容。

1.“喜”字系列。“喜”字系列的面花在婚礼当天使用最多,大大的“喜”字放置在桃形大馒头上,用喜庆的红色或玫红色突出欢乐的气氛,在喜字上方搭配有花朵图案,两侧大多放置一对漂亮的龙凤,龙和凤拖着长长的彩色尾巴,上面再添加水晶等装饰品,提高了面花的整体质感。有些喜字面花图案用剪纸来表现,将一张有喜字的剪纸贴于桃形大馒头上,喜庆感觉油然而生。

“圣虫”面花制作过程 (绘制者:李瑛)

2.龙凤系列。在中国传统吉祥图案中,龙凤纹是最为庄严肃穆的纹样之一。龙凤起源于新石器时期,至今已有七八千年,虽然在不同的时期纹饰稍有变化,但都是婚姻美满、阴阳和谐的象征。龙凤呈祥系列面花与喜字系列面花有许多相似之处,两者的底馍都是寿桃形大馒头,但龙凤面花的形象更为饱满,龙凤盘旋在整个底馍上,色彩也更加活泼,还搭配有剪纸和特殊材质的装饰。除了在婚礼中使用,在新房上梁时当地也常将一对龙凤面花放于梁上,表示蟠龙抬头。

3.鸳鸯系列。王哥庄喜饽饽很多是关于鸳鸯题材的,鸳鸯作为夫妻的代名词最早出自唐代诗人卢照邻《长安古意》一诗中,“愿做鸳鸯不羡仙”,体现了爱情的美好。“古人称之为匹鸟,其形影不离,雄左雌右,飞则同振翅,游则同戏水,栖则连翼交颈而眠”[1]48,因此鸳鸯是人们心中永恒爱情的吉祥物,希望新婚夫妻能够像鸳鸯一样幸福美满,能够白头偕老。

4.顶柱系列。顶柱系列面花中最为典型的样式为“鼎柱”,主要赠予产后的妇女,形状为圆柱形,上面搭配简单的花和叶子,色彩也较简单。“鼎柱”取义于“顶住”,女人生产完三四天后,婆婆来看望时必带“鼎柱”面花,将其放于儿媳的腰部,意为盼望儿媳妇在生完孩子之后身体健康,日后更好地相夫教子。

五、“圣虫”面花制作过程

王哥庄大馒头已有五百多年的历史,“手工揉+铁锅蒸+木头烧+崂山水+专用面粉+传统工艺”成就了王哥庄高品质的大馒头,地道的口感深受民众的欢迎。不同形状的面花在细节上稍许不同,但制作步骤是基本一致的,“双头圣虫”作为王哥庄最具有典型性的特色面花,以其为例讲述面花的制作过程。

1.面粉的选用。为了制作出白如雪、色泽光亮的面花,一般选用当年生产的新鲜粒大饱满的小麦做原料,淘洗干净后磨成面粉。为确保面粉的品质,需在小麦吸收了少量水分之后再上磨,将磨好的面粉用筛子筛三次之后再和面,这样蒸熟后的面花才能质感细腻。

2.和面和揉制。与大机器揉面不同,王哥庄民众采用纯手工揉面,并持续揉面八到九遍,这样揉出的面团光亮有弹性,蒸出的面花有光泽且不容易开裂。和面时选用崂山泉水和面,并添加一定比例的蜂蜜、鸡蛋等,用以提升食用的口感。和好的面需要经过两次发酵后才可制作面花。

3.主体和配件的制作。面花制作技巧主要有揉、捏、擀、剪、切,使用的工具有擀面杖、菜刀、剪刀等。圣虫可分解为莲花底座和主体两部分,首先用擀面杖将一块面团擀成片状,用刀分割或压使边缘部分平滑厚薄均匀,之后用手捏出莲花的形状,莲花底座制作完成;圣虫主体部分靠揉和捏来完成,用面盘出圣虫的弯曲身躯后剪出圣虫身上的刺,最后将两者结合在一起放入锅中蒸制。

4.大火蒸制。“铁锅蒸+木头烧”使面花口感松软、味道香甜,明显有别于煤烧和蒸箱蒸制的。待笼中水烧开后将面花放在笼上,然后将锅盖严实的盖于大锅上,不能走气,只有这样面花才能熟透,定型效果才会最好。

5.迅速染色。面花的染色有两种方式,一种是掺色,即将颜色掺在面团里,在制作小面花时使用,讲究颜色的均匀和细腻。另一种是蒸制完成后点染或晕染描绘,制作大面花时使用,根据对象特点决定采取哪种方式,对大圣虫采取平涂、套染的方法,但制作仙桃时用晕染以达到丰富的层次感。无论采取哪种染色方式,都需要制作者快速着色,手法不娴熟或着色速度欠佳都会导致窜色,影响最终视觉效果。

结 语

在以村落为载体的民俗活动中,村民通过“礼物流动”加深了彼此之间的联系,面花成为人与人、人与神交往联系的桥梁,是民俗活动生生不息的传承载体。精致的王哥庄面花作为典型的胶东民间艺术,充分体现了当地百姓的集体智慧,这种古老的文化被一代代传承下来,同时与其他艺术形式相互交流与碰撞,逐渐成为我国民俗文化中的一块绚丽瑰宝。

(文中所用图片,除特别标注外,均选自王哥庄街道编著的画册《民间瑰宝——王哥庄面塑》)

[1]鲁汉.民间面花[M].南昌:江西美术出版社,2006.

J51

A

◆本文为山东省艺术科学重点课题,项目号“2014417”阶段性成果。

李瑛,山东商务职业学院讲师,苏州大学艺术学院博士研究生。