大学生权责意识培养的理论进路①

2015-12-08凌哲明

张 赟,孙 晋,凌哲明

(哈尔滨工程大学,黑龙江 哈尔滨 150001)

大学生权责意识培养的理论进路①

张 赟,孙 晋,凌哲明

(哈尔滨工程大学,黑龙江 哈尔滨 150001)

高等教育不能仅关注理性知识的传授,更应观照学生人格的建构。关注自身的权利与责任、形成知行统一的权责意识,是合格公民的必要特质。由此向高等教育提出了三个脉络相通的理论问题。尝试建构一幅权责意识来源、结构、培养的整体性理论图景,权责意识的三层结构是权责意识培养的逻辑起点,形成正确而平衡的权责意识结构是权责意识培养的理论突破,可被视为权责意识培养的理论出路。

理论困境;来源与结构;理论进路

大学不是资格的养成所,不是仅灌输知识,练习技能,而是要培养学生的人格,要让学生成为富有学识、智性、内省、能为自己的生活和社会承担责任的人。大学教育的目的,应使学生从内心感受到“成为一个人”是值得追寻的存在目的,做成一个人是十分崇高而有尊严的事,这内含着主体权利与责任的统一。在权责意识成为现代社会合格公民和专门人才的内在要求和重要特质的大背景下,高校成为保障和提高大学生权责意识的重要场域。故而,分析大学生权责意识培养面临的困境,探索相应理论出路就显得尤为必要。

一、大学生权责意识培养的理论困境

现实生活中,高校学生合法权益受到侵害的事件与社会对高校学生缺乏社会责任感的批评时有发生,既影响了高校人才培养质量,又不利于学生公民素养的形成。一方面,在学校的管理活动中,大学生由于缺乏维护自身权益的意识和有效行动,往往成为弱势一方,影响学生作为权利主体积极主动地参与学校的教育教学活动,进而影响人才培养质量。另一方面,由于权利意识与责任意识具有内在相互性,缺乏正确的权利意识,个体内部很难体认较强的责任动机,以致部分高校学生责任意识淡薄,屡屡触及社会道德与法律的底线。大学生权利意识的缺失与责任意识的式微同高校培养全面发展的“完整的人”的理念产生了不容忽视的内在张力,这种张力得以消解的必要条件在于从理论上剖解权利意识与责任意识的相互性关系,并将这种相互性与探究高深专门知识建立形式上的关联,目前来看学界并无深入探讨,这是困扰大学生权责意识培养的学理问题之一。

高等教育是学生步入社会前接受的最后阶段的正规学校教育,如何更好地帮助他们学成维护自己合法权利的意识并引导他们主动自觉地承担责任,是与智识传授同等重要的教育内容,事关学生公民人格的养成与理性生活的展开。大学阶段是个体意识与行为形成的关键时期,也是其社会角色同一性固着的重要阶段,个体理知的发展足够成熟来

接纳自身的角色丛及其背后隐含的权利与责任链条,因而在这一阶段强化权责意识更有可能取得良好的效果。但是,目前多数高校仍采取就业导向或学术取向的课程设置和培养方式,而在“自由而全面发展”诉求下审视学生权责意识的议题被边缘化,抹杀了大学这一人格养成场域可能发挥的重要作用。当代社会发展所期待的独立自主、个性张扬、创新型人格特质尚未有效地彰显于当下的高等教育中,可以说其在一定程度上受到了权责意识培养理念与实践缺位的影响。质言之,只有权责的主体才是自由而完整的个体,才可能成为自主、自律、自新的人。反观当下,高校“两课”课程虽在某种程度上对学生的权责意识产生了积极影响,但权责意识培养和思想政治教育的理论与实践融合工作远未完成,需要着力探讨。

考虑到意识所具有的同一性发展规律,个体自我意识的形成是系统的而非割裂的,自我意识的本质属性在客观上向教育提出了权利和责任光谱上的双向度诉求。教育对个体意识的培养不能片面关注权利意识或责任意识,而应将两者整合起来,并与学生的认知实践、道德实践等关联,才能对完整的意识培养起到有效作用并对个体的行为选择产生实效影响。目前的教育现实仅仅把权利和责任作为外在的理想和理念加以灌输,没有引起主体的建构和内化,不能为教育实践进步与个体完满发展提供意义引导和价值干涉,权利与责任相对分离,学界对权责意识的整合、结构、培养的论证不够充分,难以指导实践,成为学理问题之三。

以上三个理论发问,是为“一而三、三而一”的逻辑框架,体现了由表及里的论述进路,毋宁说,这是一个理论问题的三个面向。下文意在通过建构一幅权责意识来源、结构、培养等的理论图景,诉诸整体性的理论化解而非针对问题的逐一破解,尝试找寻权责意识培养的理论出路。

二、大学生权责意识培养的结构面向

(一)权责意识概念的来源与界说

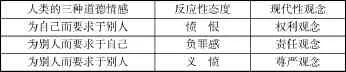

在亚里士多德的责任观念里,行动者的行为基于行为前的考虑,选择在自身的意愿下决定,这样的行为就构成因果关系,意即考虑(选择)赋予责任性。人的行为先验地具有对自身以及他者的责任,放弃自身的责任也就代表人放弃了自身的权利。[1]这体现了以最高善为目的的古典政治哲学中行动者权利与责任的内在关联。彼得·斯特劳森认为,人无法长期避免人际交往而不丧失人性,而只要与人交往,就会产生某些道德情感。斯特劳森把这些道德情感称为反应性态度(reactive attitudes),即愤恨(resentment)、义愤(indignation)、负罪感(guilt)。[2]我们认为,人类的三种道德情感经过社会契约性的法律规制,即转化为现代社会语境下的个体权利观念与责任观念,道德情感的法律依赖性是这种转化的条件(见表1)。

表1:道德情感的现代性转化

权利观念与责任观念本身就有着紧密的、必然的联系。虽然“观念”与“意识”两者在概念层面不能等同,但后者的抽象程度更高、概念外延更广,可以将权责的观念视为权责的意识。在探讨个体对自身权利与责任的意识建构问题时,茱迪·史珂拉(Judith Shklar)认为:一个人必须“首先体验(自己遭受的)非正义”,才能接受别人拥有的权利。鉴于此,“应该最先教给孩子懂得他们自己的权利。这样,当他们能够明白别人也会因遭受非正义而痛苦时,他们就能懂得自己的责任,而责任是权利的自然基础”[3]。可见,权利意识和责任意识作为权利与责任的意识化表征,可以实现结合与转化,即本文探讨的“权责意识”。

在现代性语境下,权责意识是指公民个体意识到权利与责任的内在联系,有意识地分辨和认同与自我角色相对应的权利与责任,在一定的社会规范下,行使权利、践行责任的意识与潜力。在这一分析命题里,权责意识的概念内含着权利意识和责任意识的结合与转化。而大学生权责意识培养是一种可以帮助学生有意识地分辨与自我角色相对应的权利与责任的教育影响。通过学生主体的在场,一方面让学生廓清自己的权利边界,在维护自己正当权利的同时尊重他者权利的实现;另一方面让学生明确何处为自己必须承担的责任并自觉行动,由他律转向自律。这种发掘学生主体意识的教育影响引导学生成为一个完整的、主体的、知行合一的人。

(二)权责意识结构的提出与论证

作为研究意识化的先驱,保罗·弗莱雷认为“意识化”即意识的解放,指个体学会如何去感知社会、政治和经济的矛盾并学会如何为反对现实中种种被压迫或不公正的因素而采取行动[4][5]。这里,我们将学生权责意识培养的过程视为一种主体意识建构的过程,是在社会角色定位和自我心理发展的相互作用下生成的辩证历史过程。权责意识的培养本身就是一种意识内化和建构的过程,意识结构的内化既包括权利意识和责任意识各自内部结构的意识化,也包括权利意识向责任意识的转化。将权责意识进行结构分解,我们认为“权责内涵认知”、“权责价值推理”、“权责实践体验”是权责意识的三个结构,它们是螺旋上升的建构过程。这也可被视为由意识的低级水平向高级水平螺旋上升的过程。

对权责意识结构的论证,一方面基于个体意识的发展规律,另一方面考虑到个体认知发展的阶段和特征。具体而言,个体意识的形成要经历持续的建构过程,权责意识作为个体意识的一部分也必然经历逐级发展和生成的过程,这其中就包涵每一层级意识内部结构的丰富与发展。借鉴保罗·弗莱雷的意识建构理论即从“非转移意识——半转移意识——幼稚的转移意识——批判性意识”的建构过程,在意识发展的低级阶段即“非转移意识”,个体对世界的认知程度较差,“文化沉默”导致主体的价值丧失,缺乏反思、接受和承担责任的实践能力。这一阶段,个体意识停留在简单认知的水平,结构尚未形成。而在意识化水平第三阶段即“幼稚的转移意识”阶段,主体对世界的认知程度加深,对问题的理解更加深刻,价值情感的独立和推演能力有所增强,初具批判和行动能力。“认知——价值——行动”的意识结构相对完整。在意识化的最高层级即“批判性意识”阶段,主体意识强烈,具备深刻的洞察力,价值情感独立,选择能力增强,批判和行动水平较高。“认知——价值——行动”的意识结构已完全凸显。可见,意识结构的发展过程是逐步完善和外显的过程,认知是基础,价值观念和价值判断随着主体意识的增长逐步提升,价值情感的独立和推演能力促成了行动和实践能力的生长,能独立地、批判性地认识世界和改造世界,是个体意识发展到高级水平的外显特征。权责意识的发展也经历由低级水平到高级水平的转化过程,而每一层级的意识结构构成的程度就代表了个体权责意识的发展水平。所以,我们将权责意识整体解构为“权责内涵认知”、“权责价值推理”与“权责实践体验”,目的在于考察权责意识发展过程中每一层级的结构水平,以促进意识化水平的提高。

此外,从个体认知发展的角度而言,个体为了维持认知或者人格的平衡发展,必须做到自我与社会的结构性均衡,在意识层面便是自我意识与社会意识的结构性均衡。权利意识与责任意识作为自我意识与社会意识的核心,其结构性均衡对于个体自我发展的重要意义不言自明。进一步讲,这种结构性的均衡亦可能是不稳定的,个体的权责意识结构亦可能失衡,存在分化和冲突,在个体自我发展同一性动力的作用下,权责意识的结构会达到新的平衡,权责意识水平亦随之提升,这便是个体权责意识建构的动力来源。

三、大学生权责意识培养的结构进路

在个体的权责意识结构中,对权责内涵的认知是整个结构的基础,没有良好的权责认知,将不可能产生正确的权责意识。权责价值推理是“知”与“行”的中介,只有对价值的认同才能促使主体的实践行为,行为选择的动机就在于价值选择,价值倾向影响选择。价值推理以内涵认知为基础,同时会对内涵认知产生反作用。权责价值推理是权责意识建构的观念范导。虽然,价值的导向功能与约束力是共同存在的,但本质上讲,它们是理解价值范导的两个不同向度,即约束性是从“不应当”角度来理解价值推理,而导向性则是从“应当”的角度去理解价值推理。内涵认知主要指向事实知识,价值引导主要指向价值知识,大学生的权责认知与价值推理最终要以权利行为和责任承担为其归属。内涵认知以价值推理为媒介,转化为权责实践体验。实践体验的功能亦是双向度的,一方面检验事实与价值的认知是否正确,另一方面深化对权责内涵的认知,是促进内涵认知发展的动力。三者共同构成权责意识的结构循环。

(一)权责内涵认知:觉醒与强化

所谓权责内涵认知,是指个体自觉、主动地了解自身拥有何种权利,应当承担怎样的责任或义务,

包括权利内涵的认知和责任内涵的认知。

权责认知至少应包含三个维度:首先,个体应该对于“权利”与“责任”的概念范畴有比较清晰的了解,要明确权利和责任的内涵与外延。如大学生是否具有评教权,如何理解评教权;受教育权意味着什么,如何行使受教育权,或者当这种权利受到侵害时有哪些渠道可以救济。又如,当代青年对于他者、生命、社会、生存环境等应当承担何种责任。实践中这都与思想政治教育工作存在一定相关性。第二,认知个体权利与责任的具体内容,这种认知虽然表现为通常意义上的学习和识记形式,但对认知的方式、媒介及认知的情境和前置因素加以考量和设计是必要且可能的。事实上,我们目前的高校权利教育往往是通过思想政治课程实现的,学生的主动认知和接受程度不高。相应地,责任教育的手段更加有限。权责内涵认知的内容、形式、方法都需要调整。第三,个体权责认知的范围需要扩展和深化,包括对法律法规的认识与理解、对权利和责任来源的把握等。如大学生应该了解与大学生权益密切相关的《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《普通高等学校学生管理规定》等法律法规以及学校的校纪校规,理解规章制度制订的初衷与规范调整的范围。这不仅有利于学生知法、懂法、普法,更有利于学生行使法律赋予的权利,了解责任的来源,认识到权利与责任的内在联系。

(二)权责价值推理:确认与承担

所谓权责价值推理,是指个体意识结构内权责行为动机的先验必然与规定性,是个体在正确、完整的权责认知基础上,对权利和责任自身价值以及其对主体价值的推理、判断和反思。也就是说,对于一个成熟的社会个体而言,权利与责任的先验价值何在?形成正确的权责观念对于个体的生存和发展价值意义如何?

这种规定性必然地由实践理性的权责推理得出。权责价值引导要求学生对权责认知的价值层面进行内在考察。亚里士多德曾说,“……因为未曾受过教育就是不能分辨何处必需寻求证明,何处不需要寻求证明”[6],引导学生自主地进行权责推理得出权责的价值向度正是权责意识培养过程的核心环节。在必要性上,对权责价值进行推理和考证,是对自我意识的意识,是“后思之学”的批判。学生只有具备了这样的能力,他们才能获得“出于权责”的意志必然性。[7]“主体”亦或是“工具”的角色直接来源于学生能否区分个体行为的内在价值与外在目的。质言之,有了主体的在场,学生才能将权责认知内化为自我行动的诫律。在可能性上,从权责推理演化为权责价值引导对于中小学生来讲是相当困难的,但大学生们已经开始了对自我意义和个体价值的有益探索,他们对自身在社会历史进程中的角色、位置、职责、使命和任务的自觉意识可能已经觉醒,对于公平、正义和“普遍的善”都有了自己的价值判断。我们要培养学生对于权利和责任的价值推理,引导他们对自我行动进行价值反思,提升他们在面对价值困境和自我冲突中的判断与选择能力,目的在于让学生形成一种“价值迁移的理性形式”,这种形式引导学生“由他律转为自律”,“由自在转向自为”,以人的权利责任维度探问意义世界与可能生活[8],实现教育始于知识,成于自求、止于至善的终极循环。

(三)权责实践体验:动力与平衡

所谓权责实践体验,是指个体在具备权责内涵认知与价值推理能力基础上,以确认的主体身份有意识地维护角色权利、承担角色责任的权责行动。就大学生而言,其主要表现为主动参与教育教学过程、规章制度的制定、进行自我教育与自我规划、以成熟的个体角色参与社会生活等。

“思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动,与人们的物质交往,与现实生活的语言交织在一起的。”[9]在意识与实践之间,或言在知与行的整合与分化中,弗洛姆认为,“自由选择不是人们可‘有’可‘没有’的一种形式上的抽象能力;应该说,它是人的性格结构的一项功能。有些人没有选择善的自由,因为他们的性格结构中已失去依据善来行动的能力。另一些人则失去了选择恶的能力,因为他们的性格结构中已失去对恶的渴望”[10]。事实上,选择或者无从选择都是一种“性格结构”。只是对于全善或者全恶的人来讲,他们自身行为的选择性受到了限制,成为没有“选择”的选择。而对于一般大众而言,他们在“认知或理性思维领域的‘知善’和实践行动领域的‘行善’之间存在着价值选择上的冲突,能知未必能行,能知而不能行是大多数人的‘性格结构’”[11]。如此看来,权责认知与权责实

践之间的鸿沟在经验层面上看似无法跨越,在理论层面上却存在解释的空间。亚里士多德认为,德可以分为两种:一种是智慧的德,另一种是行为的德。前者是从学习中得来的,后者是从实践中得来的。从社会契约和道德规范演化而来的现代权利与责任向度,本身也存在着上述特点。权责意识不能仅仅停留在价值层面上的逻辑推演,内化的权责价值要向更高一级的权责实践进化。权利与责任在本质上是大学生的实践行为,权责意识培养的最终落脚点也就在于帮助学生将自我意识转化为行动。但这种转化和迁移并不会凭空发生,权责意识培养就是要寻找大学生权责行为的内部心理动力机制,而大学生对自我身份角色的认同正是这种心理动力机制可能和可靠的动力来源。因此,权责行动实践就是通过学校教育提高大学生对自我角色身份的认同体验,通过课堂教学、社团活动、文化熏陶等全方位的教育影响,调动高等教育中多方主体的积极参与,尤其是在思想政治教育过程中着力提高学生的主体意识和自我认同,训练学生对自我意识的言说与批判能力,协调分化与平衡,建立同一性在不同个体角色之间的内部迁移能力,将权责意识转化为权责行动。

[1][希腊]亚里士多德.尼各马可伦理学[M].廖申白译.北京:商务印书馆,2003:20-25.

[2][3]慈继伟.正义的两面[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001:14.

[4]See:Freire,P.The Politics of Education[M]. London:Macmillan,1985:160.

[5]Freire,P.Education for Critical Consciousness[M].New York City:The Continuum Publishing Corporation,1981:41.

[6][希腊]亚里士多德.形而上学[M].北京:商务印书馆,1981:34-338.

[7][德]伊曼努尔·康德.道德形而上学原理[M].苗力田译.上海:上海世纪出版集团,2005:42.

[8]赵汀阳.论可能生活——一种关于幸福和公正的理论[M].北京:中国人民大学出版社,2004:18-20.

[9][德]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第一卷)[M].北京:人民出版社,1972:30.

[10][美]埃里希·弗洛姆.人心——人的善恶天性[M].孙月才等译.北京:商务印书馆,1989:119.

[11]李洪卫.知行合一与自由意志[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2007,(5):28.

(责任编辑:赵晓梅;责任校对:杨 玉)

On the Theoretical Approach of the Awareness Cultivation of College Students’Right and Responsibility

ZHANG Yun,SUN Jin,LING Zheming

(Harbin Engineering University,Harbin Heilongjiang 150001)

Higher education should not only focus on rational knowledge teaching,but care for the construction of students’personality.To focus on their own rights and responsibilities,form a consistent sense of rights and responsibility,is a necessary attribute for qualified citizens.Three interrelated problems are put forward to the higher education.This paper tries to construct a integrious theory landscape of rights and responsibility consciousness with source, structure,culture etc.The three structures of rights and responsibility consciousness are the starting point of the rights and responsibility consciousness cultivation.To form a correct and balance structure of rights and responsibility consciousness is a theory breakthrough of rights and responsibility consciousness cultivation,which could be seen as a theory outlet of rights and responsibility consciousness cultivation.

theoretical dilemma;source and structure;theoretical approach

G649.21

A

1674-5485(2015)06-0116-05

黑龙江省教育科学“十二五”规划2013年度青年专项课题“高校教育影响力与大学生学习性投入关系研究”(GBD1213046)。

张赟(1981-),男,山东衮州人,哈尔滨工程大学副研究员,博士,主要从事高等教育管理研究;孙晋(1986-),男,黑龙江五常人,哈尔滨工程大学助理研究员,博士,主要从事高等教育哲学研究;凌哲明(1984-),男,黑龙江哈尔滨人,哈尔滨工程大学讲师,博士,主要从事高等教育原理研究。