高等教育跨学科研究文献计量分析

2015-12-08王邦权李玉芹蔡文伯

王邦权,李玉芹,蔡文伯

(石河子大学,新疆 石河子 832003)

高等教育跨学科研究文献计量分析

王邦权,李玉芹,蔡文伯

(石河子大学,新疆 石河子 832003)

为了了解跨学科研究的现状和发展趋势,根据CNKI数据库1992-2012年核心期刊中关于跨学科研究的论文情况,分别从数量与年份分布、关键词分析、期刊和作者分析等维度进行文献计量分析。结果显示,发文量总体呈上升趋势,割裂本科教育和研究生教育,合作效应不明显,论文研究质量有待进一步提高。

跨学科;文献计量学;协同创新;高等教育

一、问题提出

从事跨学科研究活动最早可以追溯到17、18世纪。在中国,跨学科研究不断得到重视,其成果不断涌现,但是仍然存在许多不足。2013年9月16日—17日,石河子大学师范学院承办了“2013年度全国高校教育学院院长联席会议”。在会上,北京师范大学教育学部部长石中英提出,跨学科研究组织较少是我国高等教育面临的问题和挑战之一。他同时强调,推动不同学科的交叉与融合是未来高等教育变革的趋势,对于进一步促进高等教育跨学科研究具有重要意义。那么,迄今为止,高校跨学科研究发展如何?还存在哪些问题?未来的发展趋势是什么?研究这些问题,对于更好开展跨学科研究有重要帮助。跨学科研究采用文献计量学的方法进行统计分析,力图从中发现我国高等教育中跨学科研究的现状和发展脉络。

二、数据来源与研究方法

利用中国期刊全文数据库,选择学科领域为“高等教育”,以“跨学科”为篇名、主题、关键词,选取时间段为1992-2012年,原因在于1992年以前高等教育跨学科研究文献量偏少以及我国从20世纪八九十年代开始重视跨学科研究,成果从那时候开始增多。对公开发表的论文在“精确”的匹配模式下并限定在核心期刊范围内进行检索,删除各类会议介绍等非学术性文章,最终筛选出490篇与跨学科关系最为密切的研究文献。借助SATI软件对490篇论文进行去重处理和格式转换,并对关键词、作者、期刊和年份等进行分析。

三、数据分析

(一)数量和年份分布

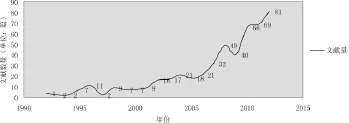

将490篇文献导入SATI软件中,对年份进行字段抽取,并根据1992—2012年历年的文献量绘制成散点图(见图1)。

图1 1992—2012年跨学科研究文献数量分布情况

从图1可以看出,从1992—2012年,21年的时

间共发表490篇论文,平均每年发表论文23.33篇。从历年的发文量来看,呈现波动式增长趋势,到了2012年,发文量达到81篇,占总发文量的16.53%。

我国于1985年召开“交叉科学大会”,20世纪90年代以后,有学者开始用“跨学科”一词代替“交叉学科”,我国也就是从20世纪八九十年代开始重视跨学科研究。从那时起,学者开始在跨学科研究领域著书立说,阐明自己的观点。从图1可知,虽然1992年关于跨学科研究的文献仅有4篇,但是已经开始在逐步探索跨学科问题,此后发文量波动式增长,到了2012年达到顶峰,一年的发文量为81篇,原因可能与《国家哲学社会科学研究“十一五”(2006—2010年)规划》的出台有关。《规划》提出要注重前瞻研究的新兴学科和交叉学科,对于促进跨学科研究起了重要的推动作用。相信随着国家进一步的重视和形势的迫切需要,跨学科研究会越来越热,而且这方面的成果会越来越多。

(二)关键词共现分析

对关键词进行相似矩阵分析,限于篇幅,所以设定SATI软件Rows/Cols选项知识单元数为10。在矩阵下拉列表选择相似矩阵,然后对关键词进行字段抽取、频次统计和矩阵生成(见表1)。

表1:1992—2012年跨学科研究关键词共现的观察值矩阵

相似矩阵中的数字代表矩阵元素间的相似性,数值越大关联程度越强。[1]从表1可以看出,跨学科与研究生教育的观察值为0.1079,关联程度较强,说明在跨学科研究方面高度重视研究生教育,有利于研究生的培养和创新能力的提升。跨学科与跨学科研究、高等教育、课程体系、研究型大学的关联度较弱,表明研究人员对这些方面的重视程度不够,未来还需要加强这些方面的研究。从美国和研究型大学的关联度来看,观察值为0.1169,说明关联程度较强,研究者注重对成功经验的研究,有助于借鉴美国跨学科研究的成果并结合中国的国情,进一步研究跨学科问题,推动学科在更高程度的交叉和融合。美国与课程体系、学科建设、研究生教育的观察值为0,说明在这些方面没有关联度。从课程体系、交叉学科、高校、学科建设、高等教育、研究型大学、研究生教育、跨学科研究与其他关键词共现的观察值来看,观察值较小,甚至许多观察值为0,说明关联度很弱,研究空间很大。

跨学科研究中注重研究生教育,注重对美国研究型大学的研究,说明中国的研究者重视研究生教育的改革和发展,重视国外研究生教育最新进展研究。通过进一步的分析发现,中国的研究者重视研究生教育培养模式的研究和探索,对课程体系、交叉学科和学科建设等问题重视不够。实际上,在跨学科研究方面,不能仅限于已有学科之间,必须突破学科划分的人为限制,将优秀的、不同学科的人才组合起来,才有利于进一步推动研究生教育的发展和培养拔尖创新人才。但是从前面的分析得出,研究者在课程体系和学科建设方面探索和研究不够,未来需要集中优秀的研究者深入研究学科建设,使中国的研究生教育更加卓越。

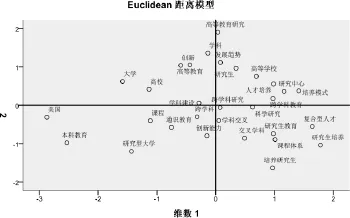

图2 1992—2012年跨学科研究高频关键词多维尺度图谱

多维尺度分析是通过测定主题词之间的距离来发现主题结构[2],与聚类树状图相比,多维尺度分析可以在较低维空间中直观地判断出某研究领域在学科中的位置。[3]

从图2可以直观地看出,高等教育研究与跨学科研究、创新能力、课程体系、复合型人才、美国、本科教育和研究中心等关键词的距离较远,说明高等教育研究与这些关键词的差异性较大。创新和高等教育的距离较近,通识教育和课程的距离较近,学科和发展趋势的距离也比较近,说明这些关键词的相异性较小。通识教育在国外已经比较成熟,借鉴发达国家的经验有助于国内通识教育课程的设置。在本科教育方面研究较少,将更多注意力集中于研究生教育,容易顾此失彼。不同阶段的教育具有连续性,本科教育与研究生教育关系密切,将二者割裂开来难以推动跨学科研究。因此,在以后的研究中要注意将本科教育与研究生教育相结合,从整体的视野出发来审视本科教育和研究生教育,有助于克服研究障碍,进行一系列制度变革。多维尺度图谱反映出,虽然跨学科研究在通识教育和创新能力方面迈出了重要的一步,也顺应了时代变革的潮流,但是对于如何进一步培养复合型人才,如何解决当今中国面临的创新能力较弱等问题仍然缺乏深入思考。

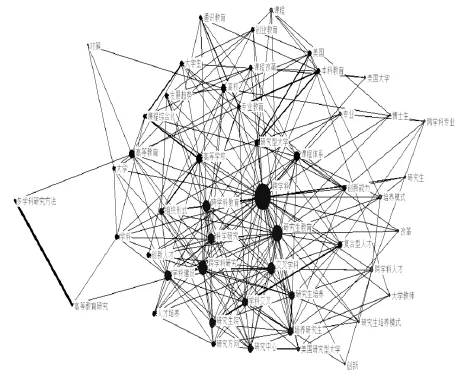

运用社会网络分析方法对共词进行分析,可以进一步探讨研究主题的核心和边缘,所以设定SATI软件Rows/Cols选项知识单元数为50,得出关键词共现相似矩阵,将相似矩阵导入Ucinet软件进行格式转化,然后借助软件Netdraw绘制关键词共现网络知识图谱,具体见图3。

图3 1992—2012年跨学科研究高频关键词共现网络知识图谱

从图3可以看出,跨学科、跨学科教育、科学研究、研究生教育和跨学科研究居于网络知识图谱的中心,在图谱中处于核心位置,而大学教师、多学科研究方法、跨学科专业、学科文化和人才培养模式处于边缘位置,揭示了对这几方面的关注度不够。多学科研究方法和高等教育研究的关联度较强,侧重从多学科视野来研究高等教育。在跨学科研究中,注重研究生培养模式的构建和方法的研究,借助定量研究并就特定的主题选择特定的研究方法[4],有利于更好地服务于跨学科研究。研究生培养模式的构建需要依托国内外先进的教育理念,在实践中不断摸索,构建合理有效的研究生培养模式,推动研究生教育的发展。从图3的网络知识图谱中还可以发现,学者关注研究中心的构建,关注研究中心在跨学科研究中的地位,这是重要的进步,有利于搭建跨学科研究的平台,集聚不同学科的优秀人才,推动跨学科研究。在研究中心的构建中,应该进一步研究协同创新和紧密合作的问题,以多样性为前提,进行制度设计,给予研究者充分的自由和发展的空间,有助于对单一学科研究的挑战及革命,有助于高质量

成果的大量涌现,有助于迅速将成果运用于创新人才的培养,推动中国研究生教育的发展。

(三)高产作者合作网络和期刊分析

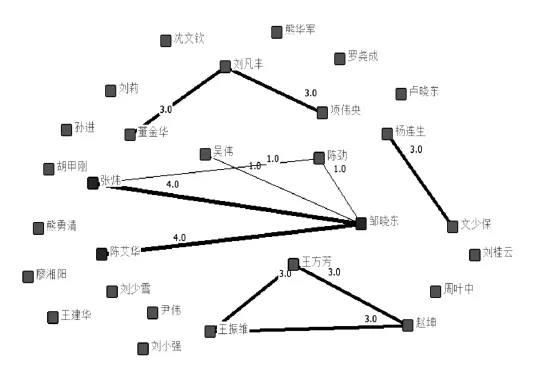

图4 1992—2012年跨学科研究高产作者合作网络知识图谱

运用SATI软件对作者进行频次统计后,选择频次大于3的28位高产作者,并构建其共现分析矩阵。借助Ucinet软件将矩阵文件格式转化成后缀名为. ##的文件格式,然后使用Netdraw可视化软件绘制知识图谱(见图4)。

从图4可以看到,邹晓东与张炜及陈艾华的合作频次均为4次,说明邹晓东与这两位作者的关系最密切,处于网络知识图谱的核心位置,同时合作频次为3次的有文少保、杨连生、项伟央、刘凡丰、董金华、王振维、赵坤、王方芳。刘莉和周叶中等学者研究独立,没有与他人进行合作。总体来看,跨学科合作较少,核心作者较少,说明研究人员更倾向于独立研究,个人研究的能力较强,具有独立研究的精神,但是合作意愿不够强烈。从作者单独发文量来看,邹晓东发表论文11篇,刘凡丰发表论文11篇,张炜发表论文9篇,刘小强和王建华都发表6篇学术论文,说明高产作者较少,高等教育跨学科的成果较少,发展不够成熟。中国的跨学科研究与欧美发达国家的跨学科研究相比还有很大的差距,原因可能与中国学者倾向于独立研究有关。在跨学科研究领域,许多问题错综复杂,不是单个的学者有能力解决的。因此,只有打破制度壁垒,进行协同创新,才有利于快速推动跨学科研究的发展。

四、结果讨论

通过对跨学科研究文献的年份分布、关键词分析、期刊分析和作者分析等计量分析,发现该领域各方面随着社会经济的发展而日益丰富多彩。依据分析结果可以初步得出以下结论:

(一)学者倾向于独立研究

从学者合作的知识图谱可以看到,研究跨学科的学者倾向于独立研究,具有独立探索的可贵精神,但是在这个协同合作的时代,面对跨学科如此复杂的事物,合作才是第一选择。中国发表学术论文的一些机制正在严重束缚着学者间的合作,比如作者署名强调有效作者,如果不在有效范围内,学者的研究成果就不会被承认,所以为了进一步鼓励跨学科领域的合作,就需要革除制度设计的弊端,建立学术成果认定的有效机制,激发学者进一步创造和协同研究的积极性。同时,科层制的壁垒也对协同创新有一定阻碍作用,需要对科层制进行变革,为协同研究创造良好的制度环境。

(二)研究成果总体增长、局部波动

社会各界对教育的高度重视为跨学科研究提供了广阔平台,特别是《国家哲学社会科学研究“十一五”(2006—2010年)规划》的颁布实施,使得大批研究成果应运而生,文献总量迅速激增,局部波动。从未来发展前景看,跨学科研究还有较大发展空间。

(三)研究机构间协同创新少

许多研究机构独立开展研究,很少与其他科研机构进行合作,合作率很低。从合作对象来看,同一所大学的不同研究机构之间的合作较多,不同大学之间的合作较少。因此,需要国家积极引导,创建良好的制度环境,倡导学术领域的合理竞争,鼓励高水平研究机构之间加强合作并同国外的科研院所保持密切的联系,鼓励高校同科研机构、企业开展深度合作,建立协同创新的战略联盟。[5]同时必须防止资源的浪费,统计发现许多单位购买的仪器自用,资源共享较少,有的利用率还不到10%。[6]只有高度重视协同创新,才能够使中国的跨学科研究越来越成熟,形成自己的研究风格,促进高等教育跨学科研究的发展。

(四)核心期刊效果明显

通过对期刊的分析表明,该领域涉及的核心期刊种类较多,现有490篇文献,总体上分散在几十种期刊上,其中多数关于跨学科研究的论文集中发表在《高等教育研究》、《学位与研究生教育》、《中国高教研究》和《中国高等教育》4个国内高水平的中文核心期刊上。今后这些具有学术引领作用的期刊可以尝试开设专门的高等教育跨学科研究专题,定期刊登高质量、高水平的科研成果,为研究人员第一时间获取文献提供便利,同时也扩大期刊本身的学术影响力。

[1]刘启元,叶鹰.文献题录信息挖掘技术方法及其软件SATI的实现[J].信息资源管理学报,2012,(1):53.

[2]张勤,马费成.国外知识管理研究范式——以共词分析为方法[J].管理科学学报,2007,10(6):65-75.

[3]Cottrill CA,Rogers EM,Mills T.CO-citation analysis of the scientific literature of innovation research traditions:Diffusion ofinnovations and technology transfer[J].Knowledge,1989,11(2):181-208.

[4]王祖林,王万智.创新我国高等教育研究方法的基本路径[J].现代教育管理,2012,(11):7-11.

[5]徐自强,谢凌凌.从重点建设到协同创新:我国建设世界一流大学的政策变迁[J].现代教育管理,2014,(5):39-45.

[6]蒋华林,饶劲松.以大学联盟为平台推进协同创新的实践探索[J].现代教育管理,2012,(11):56-59.

(责任编辑:杨 玉;责任校对:赵晓梅)

Statistical Analysis of Literatures On Interdisciplinary Research In Higher Education

WANG Bangquan,Li Yuqin,CAI Wenbo

(Shihezi University,Shihezi Xinjiang 832003)

In order to know about the present situation and development trend of interdisciplinary research.According to the core journals from 1992 to 2012 in CNKI database,to start the literature measurement analysis on the number and the year distribution,keyword analysis,journals and the author analysis.The results are that the number of thesis is on the rise,research divides into undergraduate education and graduate education,cooperative effect is not obvious,the studies’quality remains to be improved.

interdisciplinary;literature metrology;collaborative innovation;higher education

G640

A

1674-5485(2015)06-0051-05

王邦权(1988-),男,四川自贡人,石河子大学师范学院高等教育学硕士生,主要从事高等教育管理研究;李玉芹(1989-),女,新疆乌苏人,石河子大学师范学院高等教育学硕士生,主要从事教育经济与管理研究;蔡文伯(1962-),男,新疆巴里坤人,石河子大学师范学院院长,教授,博士生导师,博士,主要从事教育经济、教育政策研究。