住院患者抗菌药物应用情况调查

2015-12-08廖红丹

廖红丹

住院患者抗菌药物应用情况调查

廖红丹

目的 探讨住院患者抗菌药物的应用情况,为抗菌药物的合理应用和管理提供依据。方法 随机抽查浠水县人民医院2013年7—8月归档病历591份,对病历记录长期医嘱、临时医嘱中的抗菌药物使用情况进行调查。结果 调查中,使用抗菌药物的病历有381份(64.5%),其中治疗用药比例占74.3%,预防用药比例占28.6%;病原学送检率为7.4%;抽取52份Ⅰ类切口手术病历,其抗菌药物使用的37例患者中预防用药使用率为70.3%。结论 该院抗菌药物应用管理指标基本合理,但仍存在一些问题,应引起重视。

抗菌药物;合理用药;调查分析

抗菌药物主要用于防治感染性疾病,临床应用十分广泛,只有正确合理地使用抗菌药物,才能在治疗疾病的同时,最大限度地避免不良反应的发生,以达到最佳的治疗效果。为了解我院抗菌药物的使用情况,进一步规范管理和合理使用抗菌药物,本研究就我院2013年7—8月度抗菌药物的使用情况进行了调查分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源 随机抽查我院2013年7—8月的归档病历591份。

1.2 调查方法 采用回顾性调查方法,按设计的调查表逐张审查,项目包括患者的一般情况、抗菌药物的使用情况、细菌培养及药敏试验等,从用药指征、用药目的、用药方法、用药时间及用药合理性等方面进行分析。

1.3 评价标准 卫生管理部门发布的《抗菌药物临床应用指导原则》[1]《卫生部办公厅关于抗菌药物应用管理有关问题的通知》(卫办医政发[2009] 38号文件)[2]及药品说明书,以卫生管理部门抗菌药物监测网发布的限定日剂量(DDD)、药物利用指数(DUI)为判断标准。用药频度(DDDs)=总用药量/该药物的DDD值;DUI=DDDs/实际用药时间。

2 结果

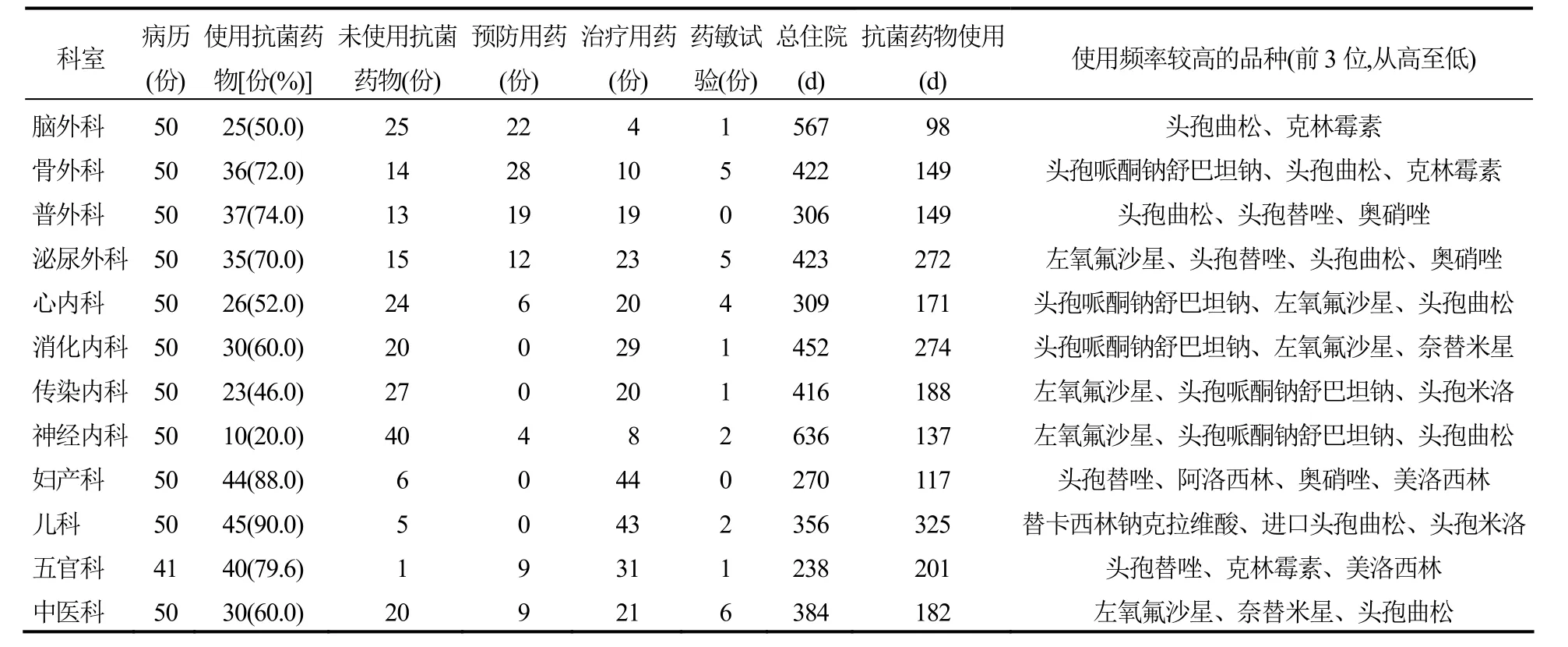

2.1 抽查抗菌药物使用情况及病原学检测情况 591份病历中,有 381份应用了抗菌药物,使用率为64.5%,其中预防用药比例为28.6%(109/381),治疗用药比例为 71.4%(272/381);外科系统抗菌药物使用率为 22.5%(133/591),内科系统抗菌药物使用率为15.1%(89/591)。381份应用抗菌药物的病历中,28例进行了病原学检测,送检率为7.3%。见表1。主要应用的抗菌药物种类为头孢菌素类、喹诺酮类、咪唑类、大环内酯类(表2),预防使用的抗菌药物种类主要为头孢菌素类。

表1 2013年7—8月临床科室抗菌药物应用调查情况

表2 住院患者抗菌药物使用频率前6位药物情况

2.2 Ⅰ类切口手术患者抗菌药物使用情况 591份病历中,抽取52份Ⅰ类切口手术病例中使用抗菌药物的37例,预防用药使用率为70.3%(26/37)。Ⅰ类切口手术抗菌药物使用的37例患者中,术前120 min使用抗菌药物15例,术前30 min给药3例,术中给药2例,术后给药17例;预防用药时程为24 h内9例,48 h内11例,72 h内2例,超过72 h有15例。

2.3 典型病例 患者,脑血管意外、高血压、泌尿系感染,住院24 d,先采用头孢曲松4.0 g(每日1次)+左氧氟沙星0.3 g(每日1次)联用9 d,后改单用左氧氟沙星0.3 g(每日1次),2 d,采用奈替米星0.3 g(每日1次)+左氧氟沙星0.3 g(每日1次)联用3 d,更换头孢哌酮钠舒巴坦钠4.5 g(每日1次)+左氧氟沙星0.3 g(每日1次),1 d,更换头孢哌酮钠舒巴坦钠4.5 g(每日2次)+左氧氟沙星0.3 g(每日1次),1 d,出院后给予头孢哌酮钠舒巴坦钠4.5 g(每日2次),3 d。

3 讨论

3.1 抗菌药物使用率及病原学送检率 在随机抽查的病历中,抗菌药物使用率为 64.6%(评审要求<60%);病原学送检率为7.3%(评审要求>30%);虽然仍与卫生管理部门评审要求存在一定距离,但较往年抗菌药物管理指标有很大好转,说明2013年我院抗菌药物专项整治活动取得了一定的成效,全院医务人员还需巩固成果,继续共同努力。

3.2 围术期用药

3.2.1 预防用药品种选择 本调查中,Ⅰ类切口手术预防用药主要为头孢菌素类,基本符合规定,但也存在选用克林霉素、左氧氟沙星为预防用药,两者均不是推荐的一线预防用药,根据卫生部84号文件规定,应限制左氧氟沙星在围术期的预防用药。

3.2.2 预防用药指征 一般Ⅰ类即清洁切口,在注意严格无菌技术及细致的手术操作下,多无需使用抗菌药物。仅在手术范围大、操作时间长、高龄或免疫缺陷等高危人群情况时方可考虑应用。本调查结果显示,Ⅰ类切口手术预防用药使用率为70.3%(评审要求<30%),说明我院围术期预防性使用抗菌药物适应证的掌握有待进一步提高。

3.2.3 预防用药疗程 本调查结果显示,术后预防用药时间超过72 h的占40.5%(15/37),而《抗菌药物临床应用指导原则》要求手术患者最佳给药时间为术前0.5~2.0 h或麻醉开始时,且抗菌药物的有效覆盖时间应包括整个手术过程和手术结束后4 h,总预防时间不超过24 h,个别情况可延长至48 h。说明我院术后预防用药疗程长的情况较为严重,手术后用药时间长,不但造成资源浪费,增加了患者的经济负担,而且其引起的细菌耐药性增长会产生更大的不良影响,因引起重视。

3.3 抗菌药物的给药频次 调查显示,经过全院抗菌药物整治的相关宣传活动后,有部分科室临床医师改变传统观念,调整给药方式,能够按照药物药代动力学特性、半衰期的长短来决定给药次数,从而发挥最大的疗效。但仍有部分科室临床医师墨守成规,对所有品种抗菌药物的应用均采取每日1次的给药方式,并且单次给药剂量较大。如用药频度居前6位、DUI>1的头孢哌酮钠舒巴坦钠,表明其存在日处方剂量偏大的问题。头孢哌酮钠舒巴坦钠为时间依赖型抗菌药物,半衰期较短,成人每日常用剂量应为1.5~3.0 g,每12小时1次,但我院一般采用头孢哌酮钠舒巴坦钠每日1次4.5 g;大环类脂类药物克林霉素,成人应为每日0.6~1.2 g,分2~4次应用,但我院一般采用每日1次克林霉素1.2 g等。建议医师改变传统观念,遵从抗菌药物的作用特点及其在体内过程特点选择治疗方案,让抗菌药物更好地发挥其治疗效果。

3.4 抗菌药物品种更换 调查还发现,部分预防用药患者未说明原因即更换抗菌药物(同一种类之间更换),有的为术前、术后用药不一致。抗菌药物的疗效一般为7 d,若疗效暂时不理想,应首先考虑用药方案,包括药物剂量不足、用药时间不恰当、给药方式不合理等,治疗方案频繁进行调整,不仅达不到理想的治疗效果,还会增加不良反应和耐药机制。

通过“抗菌药物临床应用专项整治”和“三好一满意”活动的开展,我院抗菌药物不合理使用情况有较大改进,但是依然存在一些问题。希望根据此次调查发现的问题,进一步完善我院抗菌药物临床应用的管理制度,规范抗菌药物的使用,提高其合理用药水平,为患者提供高质量的医疗服务。

[1] 中华人民共和国卫生部,国家中医药管理局,总后卫生部.抗菌药物临床应用指导原则·卫医发[2004]285号[S].北京,2004.

[2] 中华人民共和国卫生部办公厅.关于抗菌药物应用管理有关问题的通知·卫办医政发[2009]38号[S].北京,2009.

R969.3

B

1673-5846(2015)09-0021-02

浠水县人民医院,湖北黄冈 438200