广东省1956─2010年旱期降水特征

2015-12-07范菲芸江涛曾志平黎坤黄炎庆

范菲芸,江涛,,曾志平,黎坤,,黄炎庆

1. 中山大学地理科学与规划学院,广东 广州 510275;2. 中山大学华南地区水循环与水安全广东省普通高校重点实验室,广东 广州 510275

广东省1956─2010年旱期降水特征

范菲芸1,江涛1,2*,曾志平1,黎坤1,2,黄炎庆1

1. 中山大学地理科学与规划学院,广东 广州 510275;2. 中山大学华南地区水循环与水安全广东省普通高校重点实验室,广东 广州 510275

旱灾是影响广东经济社会发展的主要自然灾害之一。利用1956─2010年广东省125个雨量站降雨资料,采用降雨量等值线图、累积距平、小波分析等方法分析广东省春旱、秋旱期降雨的多时间尺度变化及空间分布特征,以期为广东省干旱灾害的监测、预报提供依据。结果表明,(1)春旱期和秋旱期降雨空间分布表征总体相反,春旱降雨南少北多,高值区位于粤北清远,低值区位于粤西湛江雷州半岛地区;秋旱降雨南多北少,高值区位于珠江三角洲的江门,低值区位于粤北的韶关;但阳江、汕尾等地在春旱、秋旱期内均表现为降雨高值区。(2)1956─1986年及2002─2010年春旱、秋旱期降雨变化相似,在1956─1960年、1971─1985年间波动增加,1961─1970年、2002─2010年间减少;1986─2001年间春、秋旱期降雨变化总体相反,1986─1992年间春旱期降雨微弱增加,秋旱期降雨减少,1993─2001年间春旱期降雨波动减少,秋旱期降雨波动增加;且春旱期降雨变化较秋旱期降雨更为显著:春旱期降雨量年代距平百分比变化范围为-10.96%~18.60%,而秋旱期降雨量的年代距平百分比变化范围为-8.51%~8.17%。(3)春、秋旱期降雨均以2~4 a左右时间尺度的年际变化为主要周期,其中春旱降雨的主周期为4.5、2.5 a;秋旱降雨的主周期为2.9 a。南岭阻隔及局部地形变化是造成降雨空间分布差异的主要原因,北大西洋涛动对春旱期降雨的周期性变化存在一定影响,厄尔尼诺对春旱、秋旱期降雨的周期性变化也有一定的影响。

干旱;降雨;小波分析;累积距平;广东省

旱灾是影响广东经济社会发展的主要自然灾害之一。近十几年来,在全球气候变化的影响下,降水变率增大,时空分布愈加不均,干旱趋于增强(陈子燊等,2013)。2004年发生了半个世纪以来最严重的农业旱灾,灾害持续时间长、影响范围广、灾害损失重,直接经济损失超过35亿人民币(Zhang et al.,2011)。根据Wilhite et al.(1985)的研究,干旱可分为4种类型:气象干旱(由降水和蒸发不平衡所造成的水分短缺现象)、农业干旱(以土壤含水量和植物生长形态为特征,反映土壤含水量低于植物需水量的程度)、水文干旱(河川径流低于其正常值或含水层水位降落的现象)、社会经济干旱(在自然系统和人类社会经济系统中,由于水分短缺影响生产、消费等社会经济活动的现象)。广东省虽降雨量充沛,但受地理、地质条件,及季风气候等因素影响,降雨时空分布不均,农业旱灾频发(薛积彬等,2005;梁红梅等,2006)。一般来说,由于冬季多为旱作,而夏旱持续时间较短、范围较小,因此,影响广东省农业生产的主要为春旱和秋旱(张勇等,2000)。按照气象部门对广东省旱期的划分(钱光明等,2008):2─5月为春旱,8─10月为秋旱。

很多学者曾利用EOF分析、相关分析、小波分析等方法对广东全省及省内各市降雨的时空变化进行了研究(纪忠萍等,2009;肖莞生等,2010;廖义善等,2014),分析并讨论了年际、年、季节等尺度的降水周期及趋势变化(贺海晏,1998;李江南等,2002;王祝,2006;管勇等,2011)。但在这些文献中,广东省旱期降水的周期以及时空变化趋势分析方面的研究不多。本文采用累积距平、小波分析等方法分析研究广东省春旱和秋旱降雨的时空变化趋势,以期为广东省旱灾的监测、预报提供依据。

1 研究区域与方法

1.1 区域概况

广东省(20°13′~25°31′N,109°39′~117°19′E)位于我国东南沿海,总面积为17.98 km2,属典型的亚热带季风气候,也是我国严重的气候脆弱区之一,易受到洪涝、干旱及台风灾害的影响。广东省降雨充沛,多年平均降雨量超过1700 mm,降雨类型主要由锋面雨和气旋雨组成,多集中在 4─9月的汛期且年际、空间分布差异很大。广东地形复杂,总体呈北高南低的走势,其中,南岭地形对广东省气候的影响最大。

1.2 数据与方法

选用广东省境内125个雨量站1956─2010年春旱期(2─5月)和秋旱期(8─10月)逐月降雨资料,雨量站空间分布见图1。

图1 广东省地理位置和雨量站点分布Fig. 1 Location and topographical properties of the study region and distribution of rain gauges

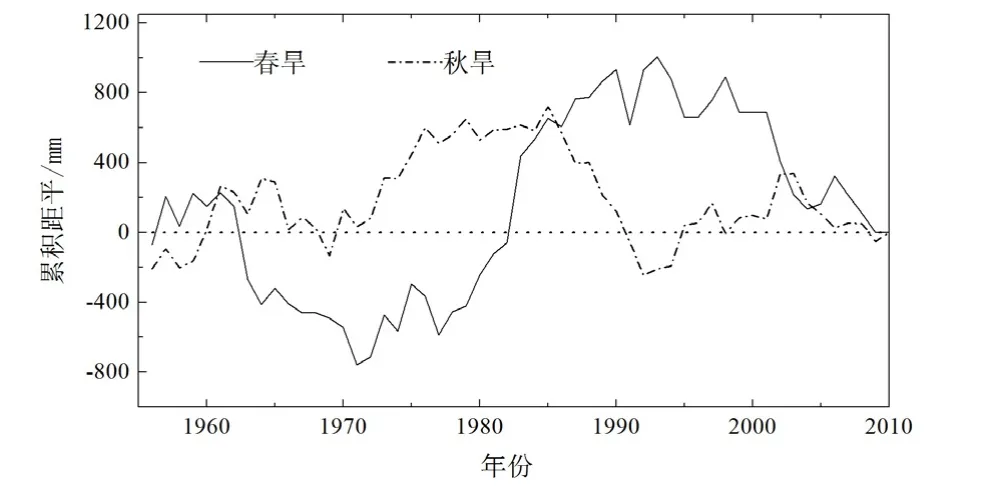

为分析不同旱期降雨量年际变化规律,采用泰森多边形法计算面降雨量,并统计逐年春旱期、秋旱期的面降雨量多年平均值、降雨距平以及累积距平,从累积距平曲线图判断旱期降雨时间序列的阶段性趋势变化;另外,利用小波分析方法分析降雨的整体周期性变化。

累积距平常被用来判断趋势变化。对于序列x,其某一时刻t的累积距平表示为(魏凤英,1999):

小波分析因具有时频多分辨特性,可同时获取非平稳时间序列的整体周期性、局部细节变化,而被广泛应用于水文系统多时间尺度分析和研究中(王文圣等,2005)。小波分析方法基本原理包括小波分析的基础——小波函数、小波分析的核心——小波变换,及小波方差3部分。

小波函数ψ ( t) ∈ L2( R)是指具有震荡特性、可迅速衰减为零的一类函数:

式中, ()tψ 为母小波函数,可通过尺度伸缩和时间轴平移构成一簇函数系:

式中,ψa,b(t)是子小波,a、b分别表示尺度因子、平移因子。

常用的小波函数有Morlet小波、Meyer小波、Haar小波等(Lahat et al.,2000),不同的母小波函数可以得到不同的子小波序列(桑燕芳等,2008)。由于降雨资料为连续的时间序列,为获得平滑连续的小波振幅,选取 Morlet非正交复小波作为母小波。

对于给定的时间序列 f( t) = L2( R),它的连续小波变换为:

2 时空变化分析

2.1 空间分布分析

降雨的空间分布具有典型的地域分布特性:春旱期(图2a)多年平均降雨量为633.3 mm,总体呈现南少北多的空间分布特点,在粤北的清远出现一个高值区,另一个高值区在粤西的阳江,低值区位于粤西湛江雷州半岛地区。雷州半岛及潮汕、云浮、肇庆南部、佛山、东莞、深圳等地因春旱期降雨量偏少,受春旱影响较大。其中,雷州半岛地降雨量在400 mm以下,局部降雨量仅为223 mm。秋旱期(图2b)多年平均降雨量为478.5 mm,降雨量沿广东省海岸线垂直方向,由南向北减少。高值区位于粤西的阳江、珠江三角洲的江门,低值区位于粤北的韶关。秋旱期内,粤北及广州、佛山、肇庆、云浮等地的降雨量均低于400 mm,受秋旱影响较大。其中,韶关北部地区降雨量一般不足 300 mm,局部降雨量甚至低至280 mm。

图2 春旱期(a)、秋旱期(b)多年平均降雨量等值线图Fig. 2 Isopleth map of average annual rainfall during spring and autumn

比较分析各旱期降雨的空间分布,发现春、秋旱期降雨空间分布总体表现相反,春旱期降雨高值区在秋旱期恰为降雨低值区,春旱期降雨低值区在秋旱期降雨量普遍较多。但阳江、汕尾等地在春、秋旱期均表现为降雨高值区。通过与地形分析对比可以看出,春、秋旱期降雨空间分布与地形有较好的对应关系,海拔高的地区春旱期降雨多,秋旱期降雨则较少。

2.2 趋势变化分析

从累积距平值随时间的变化(图3)看出,春、秋旱期降雨的丰枯变换明显,且在 1986年之前、2002年之后变化相似,1986─2001年间变化相反。春旱、秋旱期降雨在1956─1960年间均波动增加,在1961─1970年间减少,1971─1985年间降雨量复又增加;1986─2001年间春旱、秋旱期降雨变化差异较大,1986─1992年间秋旱期降雨减少,1993─2001年间秋旱期降雨波动增加,但春旱期降雨在此年间波动较大,且在1986─1992年间微弱增加,1993─2001年间波动减少;自2002年期,春旱、秋旱期降雨变化表征相似,降雨量均减少。

图3 广东省降雨累积距平曲线Fig. 3 Cumulative departure curve of precipitation in Guangdong Province

从降雨年代距平表(表 1)中看出,春旱期降雨变化比秋旱期降雨变化更为显著。其中,春旱期降雨量值在上世纪 80年代达到最高,其年代距平百分比高达18.60%,而在此年代内,秋旱期降雨量值恰为最低,其距平百分比为-8.51%;春旱期在上世纪60年代最小,年代距平百分比为-10.96%,此外本世纪初 2001─2010年的年代距平百分比也低至-10.83%;秋旱期降雨于上世纪70年代最为丰沛,年代距平百分比为8.17%。

表1 春旱、秋旱期降雨年代距平汇总表Table 1 Precipitation departure in every decade during spring and autumn

2.3 多时间尺度分析

图4、图5分别为广东省春、秋旱期降雨序列的小波分析结果,图4a、图5a为时间函数的功率谱等值线图,各条等值线代表不同大小的小波谱密度,其中粗等值线包围的部分置信度超过95%,图中V形曲线为影响锥曲线,由于锥外部分的可信度需要进一步检验,这里只探讨影响锥内的部分;图4b、图 5b为小波方差图,图中虚线为白噪音理论检验值,超过白噪音理论谱的主要周期即为降雨序列的显著周期。

图4 春旱期降雨小波分析结果图Fig. 4 Contour map of wavelet power spectrum and white-noise spectrum significance tests on global wavelet spectrum during spring

图5 秋旱期降雨小波分析结果图Fig. 5 Contour map of wavelet power spectrum and white-noise spectrum significance tests on global wavelet spectrum during autumn

从图4、图5的影响锥曲线范围可以看出,春、秋旱期降雨序列的主要周期均为2.1~19.7 a。其中,分析春旱期降雨小波功率谱图(图4a)发现,春旱期降雨序列在 1966─1970、1973─1977、1984─1987、1988─1992、1994─1997年间存在2~3 a左右的周期振荡,在1978─1982、1984─1989、1994─1997年间存在 3~4 a左右的周期振荡,1964─1972及1997─2002年间存在5 a左右的周期振荡,1976─1992年间存在2次6 a左右的周期振荡,1985─1997年间存在9 a左右的周期振荡,1974─1983年间存在 12 a左右的周期振荡,但只有 1973─1977、1988─1992年间2.5 a左右,和1994─1997年间 4.5a左右的时间尺度通过了 95%的置信度检验。结合广东省降雨累积距平曲线图(图 3)的分析发现,春旱期降雨累计距平曲线在这3个时段内均存在相应波动:其中在2.5 a左右时间尺度下1973─1975、1988─1990为多雨期,1976─1977、1991─1992为少雨期;4.5 a左右时间尺度下1994─1995年为少雨期,1996─1997年为多雨期。

从春旱期降雨的小波方差图(图4b)可以看出,春旱期降雨的主要周期信号由强到弱依次为 4.5、7.6、2.5、12.7 a。春旱期降雨自相关系数 r值为-0.047,采用白噪音理论谱对春旱期降雨序列小波方差进行检验后发现,各时间尺度均未通过白噪音理论谱检验。因此,1956─2010年间广东省春旱期降雨的最主要周期为4.5 a左右。因2.5 a左右时间尺度通过了95%的置信度检验,且7.6 a左右时间尺度的小波功率谱闭合曲线有一部分处于影响锥曲线外侧,受端点效应影响较大,其可信度需进一步检验,春旱期降雨的第二主周期为2.5 a左右。

分析秋旱期降雨小波功率谱图(图5a)发现,秋旱期降雨序列在1960─1962、1980─1984、1999─2002年间存在2~3 a左右的周期振荡,在1961─1974、1987─1995年间存在3~3.8 a左右周期振荡,1967─1984、1997─2002年间存在4~4.5 a的周期振荡,1965─1991、1995─2000年间存在6~7 a左右的周期振荡,1976─1987年间存在15 a左右的周期振荡。但只有1961─1974年间3 a左右的时间尺度通过了 95%的置信度检验。结合秋旱期降雨累积距平曲线图(图3)的分析,在3 a左右时间尺度下,1961─1970为少雨期,1971─1977为多雨期。

从秋旱期降雨的小波方差图(图5b)可以看出,秋旱期降雨的主要周期信号由强到弱依次为19.7、2.9、11.7、6.4 a,但因19.7 a时间尺度刚好位于影响锥曲线顶点处,可信度均需进一步检验,本文不将其视为最主要周期。秋旱期降雨自相关系数r值为-0.052,采用白噪声对小波方差进行检验后发现,各周期均未通过白噪音谱检验。因此,1956─2010年间广东省秋旱期降雨的最主要周期为2.9 a左右。

3 讨论

根据小波变换等方法,分别得到了春、秋旱期降雨的多时间尺度特征及空间分布规律。发现各旱期降雨均具有明显的多时间尺度特征:春、秋旱期降雨都存在年、年代际周期性变化,且都以 2~4 a左右的年际变化为主要周期性变化;各旱期降雨的空间分布表征总体相反,但阳江、汕尾等地例外。

广东省的地形地貌特征,是造成春、秋旱期降雨空间分布变化的主要原因:春旱期南岭的阻隔使北方冷空气无法深入,在粤北山区形成华南准静止锋(庞茂鑫等,1993),造成降水自北向南减少;秋旱期,来自南方海洋的暖湿气流,被粤东的莲花山、罗浮山,粤西的天露山、云雾山和云开大山等呈东北-西南走向的山脉所抬升,在迎风坡形成大量降水,加上热带气旋较少深入内陆,致使秋旱期降水自南向北减少;地理位置沿海和当地喇叭口地势是决定阳江、汕尾等地始终处于降雨高值区的主要原因,而以平原、台地地形为主的雷州半岛地势低平,不易形成地形雨,成为降雨低值区。

广东春季降雨主要由冷暖气团交绥引起,秋季降雨主要来自热带气旋(林爱兰等,2010)。邵太华等(2012)研究表明,冬季北大西洋涛动(NAO)与南方地区春季降水正相关,张肖剑等(2011)研究表明NAO空间位移变化周期主要集中在2~6 a,且低压中心经向位移、高压中心经纬向位移均明显存在4 a左右的周期性变化,这与广东省春旱期降雨4.5、2.5 a的主要周期变化相吻合。根据贾子冰等(2015)的研究,海温可能通过影响华南附近的台风活动分布,从而影响华南地区秋季降雨,程炳岩等(2005)研究表明北大西洋海表温度与厄尔尼诺事件在 2~24 a尺度的周期变化上存在正相关关系,孙成志等(2007)也在研究中表明,因在厄尔尼诺年台风路径多为转向路径,于我国东南沿海登陆的热带气旋显著减少,另外,李秀珍等(2010)通过对华南地区水汽输送场的分析研究,表明厄尔尼诺与华南地区秋、冬、春季降水异常有关。据孙卫国等(2005)的分析,厄尔尼诺各海区海洋表面温度存在2~7 a、8~20 a和30 a以上尺度的周期变化,各海区冷暖事件振荡能量主要集中在2~7 a尺度上,且以4 a尺度的周期振荡最为显著,这与广东省春旱期降雨以4.5、2.5 a为主要周期,秋旱期降雨以2.9 a为主要周期的结论相吻合。因此,北大西洋涛动对广东省春旱期降雨的周期性变化存在一定影响,厄尔尼诺对广东省春旱、秋旱期降雨均存在一定影响。

4 结论

本文利用降雨等值线图、累积距平、小波分析等方法,分析 1956─2010年间广东省春、秋旱期降雨的时空变化,得到旱期降雨在不同时间尺度上的变化特征及不同旱期的空间分布规律。

(1)春旱期降雨总体上呈现南少北多的空间分布特点,秋旱期降雨由南向北减少,广东省春、秋旱期降雨的空间分布基本反相,但阳江、汕尾表征相近。

(2)广东省春、秋旱期降雨在 1986年之前及2002年以后变化相似,在1986─2001年间变化大致相反,且春旱期降雨变化较秋旱期降雨更为显著;

(3)旱期降雨存在明显的多时间尺度特征,且春旱、秋旱期降雨均以2~4 a左右的年际变化为主要周期性变化,其中春旱期主要周期为4.5和2.5 a,秋旱期主要周期为2.9 a;

(4)旱期降雨空间分布变化与各旱期降雨成因迥异、南岭阻隔,及迎风坡、喇叭口等局部地形有关,北大西洋涛动对广东省春旱期降雨的周期性变化存在一定影响,厄尔尼诺对广东省春旱、秋旱期降雨的周期变化均存在一定影响。

由于本文仅根据现有的研究成果分析降雨时空变化的成因,并未选用相关数据进行定量分析,因此北大西洋涛动和厄尔尼诺对广东降雨的具体影响及影响机制有待进一步深入探讨分析。

LAHAT D, ABABOU R, MANGINA, et al. 2000. Rainfall-runoff relations or karstic springs. PartII: Continuous wavelet and discrete orthogonal multiresolution analyses [J]. Journal of Hydrology, 238(3): 9-178.

TORRENCE C, COMPO G P. 1998. A Practical Guide to Wavelet Analysis [J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 79(1): 61-78.

WILHITE D A, GLANTZ M H. 1985. Understanding the droughtphenomenon: The role of definitions [J]. Water International, 10(3): 111-120.

ZHANG Q, ZHANG W, CHEN Y Q David, et al. 2011. Flood, drought and typhoon disasters during the last half-century in the Guangdong province, China [J]. Natural Hazards, 57(2): 267-278.

陈子燊, 刘占明, 黄强, 等. 2013. 西江水文干旱历时与强度的遭遇概率分析[J]. 湖泊科学, 25(4): 576-582.

程炳岩, 孙卫国, 王记芳, 等. 2005. 热带海表温度及北大西洋涛动与ENSO事件的相关分析[J]. 气象科技, 33(4): 318-322.

管勇, 袁锡沛, 黄青兰. 2011. 广东省后汛期多雨和少雨的年际异常特征[J]. 广东气象, 33(4): 20-24.

贺海晏. 1998. 近 40年广东省的旱涝特征. 热带气象学报[J]. 14(4): 297-305.

纪忠萍, 温晶, 方一川, 等. 2009. 近 50年广东冬半年降水的变化及连旱成因[J]. 热带气象学报, 25(1): 29-36.

贾子冰, 武亮, 王同美, 等. 2015. 华南秋季降水异常年的台风活动差异及其与海温的关系[J]. 海洋学报, 37(1): 53-62.

李江南, 王安宇, 蒙伟光, 等. 2002. 广东省前汛期和后汛期降水的气候特征[J]. 中山大学学报, 自然科学版, 41(3): 91-95.

李秀珍, 梁卫, 温之平, 等. 2010. 华南秋、冬、春季水汽输送特征及其与降水异常的联系[J]. 热带气象学报, 26(5): 626-632.

梁红梅, 刘会平, 宋建阳, 等. 2006. 广东农业旱灾的时间分布规律及重灾年份预测[J]. 自然灾害学报, 15(4): 79-83.

廖义善, 李定强, 卓慕宁, 等. 2014. 近 50年广东省降雨时空变化及趋势研究[J]. 生态环境学报, 23(2): 223-228.

林爱兰, 李春晖, 谷德军, 等. 2010. 广东省持续性干旱事件的变化及其起因[J]. 热带气象学报, 26(6): 641-650.

庞茂鑫, 斯公望. 1993. 我国东南部地形对降水量分布的气候影响[J].热带气象学报, 9(4): 370-374.

钱光明, 杜尧东. 2008. 广东省气候业务技术手册[M]. 北京: 气象出版社: 50-64.

桑燕芳, 王栋. 2008. 水文序列小波分析中小波函数选择方法[J]. 水力学报, 39(3): 295-306.

邵太华, 张耀存. 2012. 冬季北大西洋涛动对中国春季降水异常的影响[J]. 高原气象, 31(5): 1225-1233.

孙成志, 张胜军. 2007. 厄尔尼诺(ElNino)事件与东南沿海热带气旋活动的相关分析[J]. 海洋技术学报, 26(4): 94-97.

孙卫国, 黄海仁, 程炳岩, 等. 2005. Nino海区冷暖事件的小波功率谱分析[J]. 热带气象学报, 21(4): 16-21.

王文圣, 丁晶, 李跃清, 等. 2005. 水文小波分析 [M]. 北京: 化学工业出版社: 1-8.

王祝. 2006. 广东省降水的趋势变化和时空分布特性分析[J]. 人民珠江, (2): 37-39.

魏凤英. 1999. 现代气候统计诊断预测技术[M]. 北京: 气象出版社: 49-50.

肖莞生, 陈子燊. 2010. 广东沿海降水长期变化特征与极值分析——以汕尾、广州、阳江3市为例[J]. 热带地理, 30(2): 135-140.

薛积彬, 钟巍. 2005. 历史时期广东地区旱涝灾害与气候变化关系[J].地理与地理信息科学, 21(5): 75-79.

张肖剑, 靳立亚, 陈春珠, 等. 2011. 北大西洋涛动活动中心空间位移年际年代际变化[J]. 科学通报, 56(32): 2717-2724.

张勇, 王春林, 罗晓玲, 等. 2000. 广东干旱害的气候成因及其防御对策[J]. 热带地理, 20(1): 16-21.

Characteristics of Rainfall during Drought Seasons in Guangdong Province from 1956 to 2010

FAN Feiyun1, JIANG Tao1,2, ZENG Zhiping1, LI Kun1,2, HUANG Yanping1

1. School of Geography and Planning, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China; 2. Key Laboratory of Water Cycle and Water Security in Southern China of Guangdong High Education Institute, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China

Drought is one of the major natural disasters which can influence the economic development of Guangdong province. Based on the data of 125 rainfall gauges from 1956 to 2010 in Guangdong province, three methods, i.e. isohyet maps, cumulative anomalies, and wavelet analysis were employed to analyze the multi-scale temporal variations and spatial distribution of rainfall during spring and autumn drought seasons, in order to support drought monitoring and forecasting. The results indicate that: (1) generally, the spatial distributions of rainfall during spring and autumn are opposite. During spring, rainfall declines from the north to the south, with the high center around Qingyuan in northern Guangdong and the low center in Zhanjiang which is located in the Leizhou Peninsula in western Guangdong. However, it is contrary except for a few places during the autumn. The high center in autumn appears in Jiangmen in the Pearl River Delta. The low center is located in Shaoguan in northern Guangdong. Yangjiang and Shanwei are both high rainfall areas in spring drought and autumn drought seasons. (2) the variations of rainfall during spring and autumn are quite similar in the years from 1956 to 1986 and from 2002 to 2010, which are more variable during 1956─1960 and 1970─1985 and less variable during 1961─1970 and 2002─2010. In contrast, rainfall varies in the opposite way during different seasons from 1986 to 2001. During 1986─1992, there is a slight increasing trend of spring rainfall and a declining trend of autumn rainfall. On the contrary, there is a declining trend of spring rainfall and an increasing trend of autumn rainfall during 1993-2001. Moreover, the percentage of rainfall anomaly in every decade during spring changes from -10.96% to 18.60%. But the percentage during autumn only changes from -10.83% to 8.17%, which indicates that rainfall in spring varies more than that in autumn. And (3) rainfall in spring varies mainly on scale of 4.5-year and 2.5-year, and 2.9-year during autumn. The barrier of Nan Ling to cold air from the north and the local terrain variations are the main factors inducing spatial variations of rainfall in different drought seasons. NAO has some effects on the periodic change of rainfall in spring drought seasons and ENSO can cause periodic variations of rainfall in both spring and autumn drought seasons.

droughts; rainfall; wavelet analysis; cumulative anomalies; Guangdong province

10.16258/j.cnki.1674-5906.2015.08.009

X16

A

1674-5906(2015)08-1316-06

范菲芸,江涛,曾志平,黎坤,黄炎庆. 广东省1956─2010年旱期降水特征[J]. 生态环境学报, 2015, 24(8): 1316-1321. FAN Feiyun, JIANG Tao, ZENG Zhiping, LI Kun, HUANG Yanping. Characteristics of Rainfall during Drought Seasons in Guangdong Province from 1956 to 2010 [J]. Ecology and Environmental Sciences, 2015, 24(8): 1316-1321.

国家自然科学基金项目(41371055);广东省省级科技计划项目(2013B020700009);IGCP-618、INQUA-IFG1309F等项目联合资助

范菲芸(1992年生),女,硕士研究生,主要从事城市水资源研究工作。E-mail: fanfy23@163.com *通信作者:江涛(1965年生),女,副教授,硕士生导师,主要从事水资源保护与管理、水环境模拟与规划、流域水文模拟等领域研究。E-mail: eesjt@mail.sysu.edu.cn

2015-01-08