现代城市的消亡

——“物”的城市与城市的“物”

2015-12-07文‖陈晨

文‖陈 晨

现代城市的消亡

——“物”的城市与城市的“物”

文‖陈 晨

在现代城市发展的过程中,城市的概念日渐薄弱,取而代之的是城市的各式建筑逐渐成为了城市的主角,造成了城市本身存在的危机。“拼贴”作为一种特殊的、根植于人的精神之中的设计手段,为现代城市的设计提供了一种具有普遍人文关怀的设计方法,通过“拼贴”使得城市重新恢复其所应具备的自身价值与意义。

现代城市;拼贴;肌理

乔治•桑塔亚那曾经说过:“人类对其自身有一种成见:任何从他思想中得出的东西似乎都是不真实的,或者是相对不重要的。我们只有将自己置身于独立于我们意志之外的事物与规律之中时,才会心安理得。”这是一种对自我精神压制的概括,而其对压制的注释仿佛表征着我们今日城市构成的形态。

现代城市设计伊始,其发起者始终抱有着良好的愿望和企图,试图建立一种存在于理想国度的乌托邦式的场所,但这种思考却始终停留在一种方案的状态,并且越来越缺乏令人信服的理由。这是因为众多的思考与意义被发起者汇聚到现代建筑的基本概念之下,然后以这样或那样的方式涌入到相关的城市规划领域之中,然而最终却总是在总体上显现出过于自相矛盾、过于含糊和过于稚嫩的状态[1]3,而这种状态在今日城市建设的历史长河中所表现出的价值却是少之又少的。

然而这种含糊从一开始起就是由人类同时面临的两种互不相容的价值标准而形成的:一方面是体现在服从于一种看似科学的、然而实质上就是管理的准则;而另一方面是遵从于反主流文化的思潮,也就是一种对于社会个体精神的追随。[1]4

而这两者的选择也就构成了我们今天所面临的城市问题,从其本意来看,现代城市是为高贵的原始人提供了一个合适的生活场所。一个本源上如此纯净的初衷在现代社会环境下却难以避免其所包含的美德受到玷污。那么也就不难认识到,若想获得一种城市、一种能够承载或者说能够接纳周遭场所的集合空间,我们不得不将我们的城市设想还原于人类生活的本源“丛林”之中,而非基于科学与纯粹的理论指导的城市。

当今,社会舆论不断强调世界的趋同和城市的同质,那么趋同与同质的本源又来自何处呢?究其根本,其无非产生于现代社会生活状态的相似化与学术理论的单一标准化。这种单一的价值取向使得城市被迫获得相似的表情,使原住民(aborigine)在陌生的城景之中对现代城市场景越加麻木。

而当今的这种麻木也正影射着一种城市概念的消亡,试将城市历史推回500年,每个城市均有着自己特定的意义。上海这一现代城市的代表在清代《阅世编》中有着这样的描述:“郡邑之盛,甲第入云,名园错综,交衢比屋,列廛,求尺寸之地而不可得。”可见,当时松江府整体城市建设密集交错,这些错综的复杂组合由各式亭廊、轩榭连接,街市在水系的分隔下由石桥贯通,这一系列的城景直观地体现着地方的特征,然而这种特征在今日的上海早已荡然无存。

如何重新使得不同的城市获得其在特定场所下的美学意义,自然也就要求城市变迁的发起者能够从上文中所提及的“压制”中走出,让我们的灵魂回到我们居住的本源——“乡村旷野”,重新关注在我们习俗影响下形成的城市状态,重新认识实体与肌理的关系,以此提供一种新的城市美学认识。

一、现代城市的困境

自“光明城市”的提出我们总能从其中清晰地得到其逻辑特征,这个城市在它的整个方案中,实际上是在想象这一种城市的逐渐消逝,它伴随着构筑物的兴起,渐渐地将城市溶解。各式必要的建筑在其中出现,在出现的同时总是竭尽所能地从地面升起,费尽心机地从地面上脱离,展现着高不可攀的巨型体量,其建造的过程似乎是一部人类进化史的演绎。它们不断努力去摆脱地球引力的约束,以一种花枝招展的姿态夸张地暴露在它们所摈弃的大地上,提供着一种危险的阐释,这种阐释正是基于一种“压制”的思想下而产生,这种危险正在向自然彰告我们人类的伟大,也彰告着一种象牙塔似的理想,想象着我们能够如何脱离这并不那么值得留恋的现实。

在这种意义上,现代城市的方案可以看作是一种转变中的摄像,它被期望着最终可以一道重新建立一种尚未遭到浸染的“自然环境”。

在这种理想之中,太阳、空间、青翠、自然的愉悦、树木的耸立、历经的四季被质疑,它们被质疑是否仍是我们人类的朋友,我们的建造活动是否还同它们有什么关系?它们不过像是一个个

房东,向我们的建造收受着租金。

现代的城市如同一座巨大的花园,或许用“博览会”一词更为准确,一切的安排与秩序都是合乎逻辑的,并在这理性中填充我们的各式幻想。包含“乡土”或“生活”的“肌理”是绝对不会被允许存在于这种“博览会”之中的。

在阿姆斯特丹的南区规划中(图1),贝尔拉格力图基于这种思想力图提供一种更加宽容的恰似剧场的城市,这里上演着他为城市所定义的美好愿景,即,使空气、光纤、景观、建筑都拥有各自宽敞的空间,任何个体行走于其中都会被眼前这福利社会的美景所折服,但这种美景只是一种异常的现象。两条宽大的林荫道彰显着神话般的气质,这是一种缺乏自信的设置,并且更是多余的,这也与我国当今城市所面临的不自信相同。

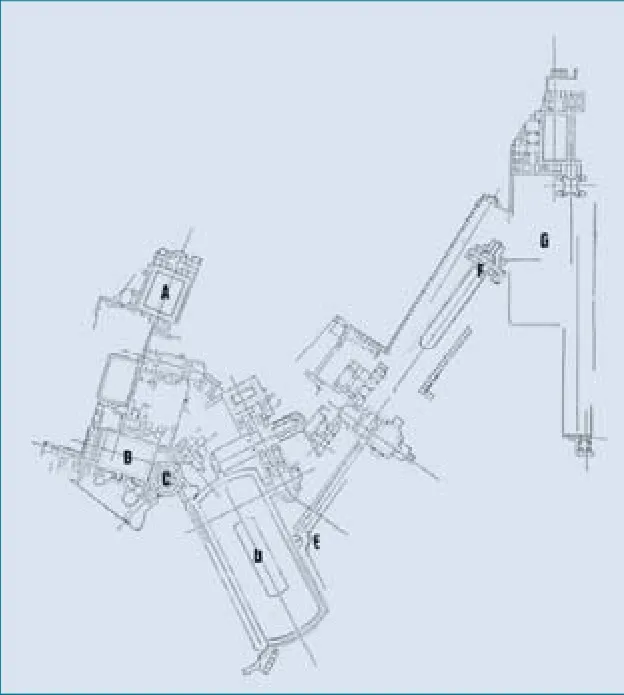

而贝尔格拉图的这种理性与宁静,和巴黎粗俗、烦人的狂妄与自大(图2)相比,反而显得那么不切实际,它只不过是对于僵死的学院思想的保守与隐含的支持,并不能掩盖他们的困境。同巴黎相比,阿姆斯特丹的林荫大道反倒可以看作成一种随意布置的体现,其周围的环境与其同步构成,这种同步正导致了其完全没有反映出公共与私人之间的边界效应。没有了边界的效应,那么街道的存在自然也就失去了其本身所需要被赋予的意义。

自现代主义发展至今,街道同城市的分离与高度组织的公共空间似乎已变得不可避免,这也就引出了造成我们现代城市困境的两个原因:其一是新的和理性化的住屋形式以及交通行为已经被明确列为法规,住屋的形制发展成由内及外的思考,从个体居住的逻辑要求出发,不再屈服于外部环境的压力与限制,而限制的消逝也就导致了定性的“实”的难以确定;另一方面,如果外部公共空间已经变成为具有如此嘈杂的功能的组合,以致于同“实”的含糊不清,那么在任何情况下,就不存在能够继续发挥的“空”的压制力。

通过以上叙述也就不难理解,为何在今日的城市之中,难以得到我们所渴望获得的“肌理”——这一作为城市内核的表征符号,“实”与“空”均已渐渐模糊。而这样的城也就自然只能称之为一座包含着“物”的城市,而不是以“城市”为主干的“物”。

图1 阿姆斯特丹南区(Amsterdam South),1961

图2 巴黎,理查·莱诺大街(Boulevard Richard-Lenoir),1861-1863

二、工具的选择

如果已经得出了这种对困惑的认识,那么现在应当如何评判这种实体的繁殖?或者说是现代建筑的城市是否有确切的理解的答案?首先需要明白,在有限的、结构化的空间中这是一个可以探索的问题,若是一个没有可识别的边界的、无穷尽的虚的空间,至少是很难被挖掘的。

从感性作用的观点来考察现代城市,根据格式塔心理学的准则,它只能受到批判。因为,如果假设对于实体或图像的偏好或感受,需要存在一种图底或背景,那么现代城市表现出的总是一种对于背景先于图像的感知,当图像得不到任何可供识别的框架支持时,它只能成为自我衰退或自我解体的一种表现。

因此,如果可以想象一群可以用近似形、可辨别性、公共结构、密度等方法来识别的实体的话,那么这些“实”的体量尚且存在于城市之中,然而在现今庞大的城市之中,又有多少这样的实体可以凝聚在一起,以估算它们在现实中准确的繁殖的可能性。而繁殖的不可预测性,也正是将现代城市推向城市意义“消亡”边缘的根本动因。

在认识与改造中我们必须认识到,现今这些“矫揉造作”的城市修辞手法与“仅仅是平庸的方面”之间的价值差别有多少。基础的生活语境之中极少的包含了那些高贵的、华而不实的修辞,相反,纯洁的、乡土的才是生活语境中的母语。

杜绝没有理由的东西,那么自然要求首先应当观察到我们所见、我们所用是否为我们生活之本源,摒弃那富含着“压抑”的“自律”,从基础开始建造。

“拼贴”作为一种与统一的、整体的、纯净的、终极的艺术观念相对立的工具

策略在此处被选择。早在1908年,毕加索把一张小纸片贴在一幅素描的中心,把视觉现实主义的内容插入到不断抽象的立体主义绘画之中,这恰似我们今时今日在应对城市美学问题之中所需要的一种操作过程,这是针对于现代建筑思想中的基本理性与整体叙事方式的一种破解(图3)。[2]8

通过“拼贴”而非“定性”自然会将所要表现的事物分隔或组合成为一种兼顾感性与理性的表象。这种表象驱除了在现代主义影响之下的有序与广泛,形成了一种富含着特定情节的肌理,如《吉他》(图3)中所显现的,它是富有层次的,每个层次的叠加均表现着一个特定层面的诉求,这种叠加通过改变原有画布肌理的形式体现出来,因此“肌理”的塑造也就是我们通过所选取的工具希望表达的显现。

这一工具策略看上去自然是古老的,但它进而因此变得无法抗拒,关于即来的、巨大的城市“消亡”的灾难,在城市概念堕入混沌之前,根植于生活基础之中的“拼贴”这一匠意自然地被选择。

图3 《吉他》 毕加索

图4 凡尔赛宫

图5 阿德良离宫

三、物的城市的复兴

“拼贴匠”擅长去做一大堆不同的工作,与工程师截然不同,他们不会局限于对目标事物所界定的边界,这种边界也就是素材与工具,所有的原材料与运用的手法都来源于身边,他所采用的工作守则则是运用“任何随手的东西”,这种工作守则体现出其在建构的过程中所采用的素材是多样的,但又是在特定场所下所局限的,而这种局限并不依存于现实的工程,而是客体与临界场所交互作用产生的必然结果。这样,拼贴匠集合的含义不能用一个工程的形式来定义,而是一种多元的集合,它的建造过程只能根据其潜在的用途来进行限定,因为这些要素是以“它们可以一直随手得到”的原则来收集并保存。[1]103这些要素在某种程度上是去专业化的,建造的规范、知识与职业装备并不是必要的,其自身所具备的建构素养根植于其对特定场所的自我认识,这种建造的过程会忽略掉那些限制他们的用途与界定。这一过程体现了一系列现实的与可能的关系;他们是过程结果的操作者,这种操纵总是在不停地变化,伴随着场所特征而转移。

在拼贴的舞台之上,我们必须再次明确“整体建筑学”和“整体设计”在概念上的截然不同,尽管两者都是源自一种乌托邦式的思考,然而整体建筑学着眼于一种对集合体相关联与相融洽的过程,而整体设计则是以总的概念确立个体的形成。

这两者概念的不同正是区别了现代城市的设计方式同拼贴策略的相背离。反观中世纪城市问题,其中总是在不断地表达着一种不可能断然终止的集体习惯与趣味的顽固内核,这种顽固的内核根植于普遍的社会之中,源自于纯净的居住者的根本意识。然而现代城市的建设则是一种颠倒插入的过程,是一种超越城市的示范,是一种忽视匠意与记忆的示范。

对比凡尔赛宫(图4)与阿德良离宫(图5),前者是毫不含糊、毫无灰色的凡尔赛,其帝国的权力与准则在这里向世界宣扬与广告。它在整体的控制之下显现出一种普世的耀眼光芒,是一种普遍性的胜利,是无法抗拒的思想的普及和对特权的恭从。然而与路易十四简单的思维和做法相比,我们会对阿德良离宫产生无限的好奇,它体现出的是如此的无组织、随意性,它构想了对任何“整体”的改变,它似乎只需要一些零散的理想片段,然后将这些片段以一种信手拈来的形式进行拼贴,体现出一种对集体记忆的认可,而不是孤立的。凡尔赛宫体现的是完全统一的模式,阿德良离宫显然是没有协调好的、互不相干的热情的混杂。

当然,若暂时反思之前所归纳的思考与认识的方式,我们可以认识到不可能让城市的建设走上如此对称的平衡,即在合理选择的同时又对个体与多样性给予足够的重视,但是试想复杂的房子及复杂的物与简单的城市的情况似乎不

免显得过于怪异。

这涉及到一对矛盾,赛亚•柏林在《刺猬与狐狸》之中说“狐狸知道很多事情,而刺猬只知道一件大事情”,根据上文所提及,那么此处一直所推及的“拼贴匠”究竟是狐狸还是刺猬呢?刺猬关系一种单一法则的首要性,而拼贴同样也不免关注着一种法则,虽然这种法则并不是我们所说的把握理性与科学的设计策略,而是指对于身边所能及的内容选择的自律。若说其是狐狸,其在选择周遭事物之时,又是一种开放、包容的态度,体现出广泛的人文关怀。由此看来,本文所需要讲求的方法与策略,似乎是一个穿着刺猬服饰的狐狸伪装成刺猬的异类。

然而,一种理性的机械模型与一种有机的模型终究还是两个不同的事物,城市的设计并不是非黑即白的,这也正是拼贴所强调的。有机在此文中的意义是重大的,这种有机在现今仍是实验性的,或者说它并不会得到科学性的证实,这是一个处理“纯净”的过程,是分析、过滤、再分析、再过滤的过程。这一营造的过程以“肌理”这一代名词表现,其是一种秉持着审慎的态度而形成的内容。

这一过程与态度也就定义了我们在此处提及的“拼贴”的操作方法是“中性”的,是一种微妙的、兼具公式与生命的内容。

当然在把握“中性”的过程中我们不希望产生复发性的二元困境,也就是科学神话的蓝图与城景关系的对立,我们现如今的城市设计之中,仍然面临着两种极端,一种是抽象的、自封的、科学的理想主义,另外一种是实在的、自封的、波普的经验主义。人们发现他们的思想态度无论怎样表达都不能应付特殊性。然而此处提及的“拼贴”正是要求成为一种以宣称“人”为首要特征,以“体验”作为指导思想的辩证策略。

又有人担忧,这种修正主义的态度,难以保证作为“拼贴匠”的设计师不走入一种可能导致形式主义、城景拼杂的思维模式。需要明确的是,“拼贴匠”的野性思维本就是我们此处所要求且强调的。一种新的拼接的出现可能正是特定场所所需要的,而非我们所能够定义的。若一定要去定义在这种方法指导下的城市是好与坏,不免就又落入之前的俗套之中,场所的需要与诉求不是通过理性科学的认识而产生的,是在与人、物的对话中而自主形成的,是一种具有自我繁殖能力的城市状态。

“拼贴”是一种对于初始人类环境关注的体现,我们不应该指望或担心“拼贴匠”会以一种普遍的思维特征而完成设计工作,更不会是遵循某种难以感受得到的标准而完成工作。他们是将城市立足于科学与文明之上进行思维,或者说是以一种更纯净的思想来进行指导,以城市的主体居住者所需而选择去留,将城市逐渐从对科学与理性的追从中剥离出来,还以城市本身的思维内核,使其具有自身的生命价值,而非当今所力求实现的时尚与攀比。这种时尚与攀比直观地体现为我们今日在城市设计之中所追求的“城景崇拜”与“科技崇拜”。

这两个极端在当今上海体现得尤为明显(图6、图7),“陆家嘴”神话般的建筑群,冲破云霄以嚣张跋扈的态度向天下彰告自身的伟大,对科技的“物”的崇拜概念在此处被无限放大,每座摩天大楼都如同一位参加选美的佳丽争奇斗艳,而自己的根基“上海”不过是舞台罢了。再看“一城九镇”的总体规划,仿“德、美、英、法……”的各式新镇,不断地强调着这座城市曾经所经历的辉煌,或者可以说是侵略史,对“城景”的模仿与向往更是将城市的构成全部抑制于决策者的美梦之下。这两种浪漫的思想均在放弃城市转向愿景的道路上走得太远,而城市也正是因此变成了像上文中所提及的“物”的博览中心。

正是这种种的危机指出了回到现实的紧迫性,依托“拼贴”的态度,以此实现城市作为一个集合的“物”的复兴。

四、结语

现代城市自新兴伊始就在极力建构并夸大着一种关于世界本质的危机,并力图以这种思想形式建立一种乌托邦式的太平盛世。而这种以本质理性、终极意义、普世观点的基础思维方式,却正在映射着现代城市的“灭亡”危机。[3]IX“拼贴”作为一种手工艺的方法,在此处引出,借以驱除幻象,同时寻求秩序和非秩序、简单与复杂、永恒与偶发在现代城市发展过程中共存的可能性,以其为现代“物”的城市的复兴而提出具有实际意义的操作方法。

图6 科技崇拜,陆家嘴幻想图

图7 城景崇拜,泰晤士小镇

[1]Colin Rowe,Fred Koetter.Collage City[M].Cambridge,Massachusetts,and London,England,The MIT Press, 1984.

[2]雷晓东.论传统地方建设行为与聚落街区形态[D].长沙∶湖南大学,2006.

[3]柯林•罗.拼贴城市[M].童明,译.北京:中国建筑工业出版社,2012.

B83

A

陈晨,同济大学建筑与城市规划学院博士研究生。