不同措施全程防控南方水稻黑条矮缩病效果试验

2015-12-06陈传培蔡宝旺

陈传培,蔡宝旺

(福建省顺昌县植保植检站 353200)

南方水稻黑条矮缩病是近年来在我国新发现的由白背飞虱传播的水稻病毒病,具有突发和暴发性强、扩散蔓延快、为害隐蔽、损失严重等特点[1]。2010年福建省大面积暴发为害,全省9个地市、57个县的中稻和单季晚稻发病面积达14.13万hm2,顺昌县中、晚稻发病面积达4953.3 hm2,其中损失率50%以上的达123.7 hm2[2]。由于该病由远距离迁飞白背飞虱持久性传毒,且在水稻各生育期均能感染为害,水稻苗期、分蘖前期发病后基本绝收,拔节期发病产量损失50%左右,孕穗期发病产量损失30%[3]。为探索南方水稻黑条矮缩病全程免疫防控技术,保障水稻增产增收,顺昌县植保植检站于2014年开展不同措施全程防控南方水稻黑条矮缩病效果试验,现将结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验在顺昌县双溪镇余墩村单晚稻田进行,试验地土质为砂壤土,肥力较高。供试水稻品种为丰优22,采用小水秧育秧方式。水稻于2014年5月20日播种,6月16日插秧。

1.2 防治对象

水稻白背飞虱、南方水稻黑条矮缩病。

1.3 供试材料

30%毒氟磷WP、25%吡蚜酮WP、10%烯啶虫胺AS,均由广西田园生化股份有限公司生产;1%缓释性吡蚜酮GR,由贵州大学绿色农药与农业生物工程国家重点实验室研制;35%丁硫克百威DS,由通化农药化工股份有限公司生产;70%吡虫啉WS,河北威远生物化工股份有限公司生产;10%吡虫啉WP、25%噻嗪酮WP,均由江苏常隆化工股份有限公司生产;30目防虫网、20目防虫网,由浙江省台州市遮阳网厂生产。

1.4 试验设计

1.4.1 秧田期试验 设6个处理,不设重复,小区面积66.7 m2。处理1:播种前每667 m2用1%缓释性吡蚜酮GR 2000 g撒施处理土壤,用30%毒氟磷4 g拌稻种1 kg,移栽前3 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+10%烯啶虫胺60 mL进行喷苗;处理2:播种前用30%毒氟磷4 g拌稻种1 kg,移栽前3 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+25%吡蚜酮24 g进行喷苗;处理3:采用20目防虫网覆盖,移栽前3 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+25%吡蚜酮24 g进行喷苗;处理4:采用30目防虫网覆盖,移栽前3 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+10%烯啶虫胺60 mL进行喷苗;处理5:播种前用35%丁硫克百威12 g拌稻种1 kg,移栽前3 d每667 m2用10%吡虫啉30 g喷苗;处理6:清水对照 (CK)。各处理随机排列,小区间筑田埂隔开,单独排灌。药剂每667 m2加水30 kg,用工农-16型手动喷雾器喷雾,除药剂处理不同外,其他管理措施一致。

1.4.2 大田期试验 设6个处理,不设重复,小区面积667 m2,由秧田期6个处理的秧苗分别移栽,处理Ⅰ:用处理1秧苗移栽,移栽后10 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+10% 烯啶虫胺60 mL喷雾;处理Ⅱ:用处理2秧苗移栽,移栽后10 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+25%吡蚜酮24 g喷雾;处理Ⅲ:用处理3秧苗移栽,移栽后10 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+25%吡蚜酮24 g进行喷雾;处理Ⅳ:用处理4秧苗移栽,移栽后10 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+25%吡蚜酮24 g进行喷雾;处理Ⅴ:用处理5秧苗移栽,移栽后10 d每667 m2用25%噻嗪酮30 g进行喷雾;处理Ⅵ (CK):用处理6秧苗移栽,移栽后不进行喷药处理,但同期喷等量清水。各处理随机排列,小区间筑田埂隔开,单独排灌。药剂每667 m2加水45 kg用工农-16型手动喷雾器喷雾,除药剂处理不同外,其他管理措施一致。

1.5 调查方法

1.5.1 秧苗期 分别于秧苗3叶1心期 (6月3日)、4叶1心期 (6月8日)、移栽前3 d(6月13日)调查稻飞虱和南方黑条矮缩病发生情况。每个重复固定调查5点,每点调查1 m2,用白瓷盘拍打调查1 m2范围内稻飞虱数量;病株调查在病株显症时进行,每点查20株,共查100株的病株数,计算病株率。

1.5.2 本田期 于返青期 (6月30日)、分蘖期(7月15日)、幼穗期 (7月29日)调查1次稻飞虱,每点调查5~10丛,记载稻飞虱数量;病丛率的调查分别在分蘖盛期、拔节孕穗期、灌浆期和黄熟期进行病丛率调查,采取平行10点取样法,每点查20丛,共查200丛的发病丛数,统计病丛率,计算防效。

计算公式:

稻飞虱的防效 (%)=(对照区稻飞虱虫量-处理区稻飞虱虫量)/对照区稻飞虱虫量×100

南方黑条矮缩病的防效 (%)=(对照区病丛率-处理区病丛率)/对照区病丛率×100

1.6 测产方法

水稻成熟期各处理实割面积200 m2,实收称重,计算稻谷单产,并折算干重。

2 结果与分析

2.1 各处理对稻飞虱的防效

2.1.1 秧田期不同处理对稻飞虱的防效 从试验结果 (表1)可以看出,秧田期以处理3和处理4对稻飞虱的防效最好,平均防效达100.00%;其次为处理2,平均防效达65.37%;第3为处理1,平均防效达56.38%;处理5的防效最差,平均防效仅为46.96%。

2.1.2 本田期各处理对稻飞虱的防效 从试验结果 (表2)可以看出,大田期各处理对稻飞虱的防效以处理Ⅳ效果较好,平均防效为82.44%;其次为处理Ⅲ,平均防效为79.06%;第3为处理Ⅰ,平均防效达78.29%;处理Ⅴ的防效最差,平均防效为69.31%。

表2 本田期各处理对白背飞虱的防效

2.2 各处理对南方黑条矮缩病的防效

2.2.1 秧田期 各处理未发现有明显症状的南方黑条矮缩病病株。

2.2.2 本田期 从试验结果 (表3)可以看出,本田期对南方黑条矮缩病的防效以处理Ⅳ最好,达90.48%;其次为处理Ⅲ,防效达85.71%;第3为处理Ⅱ,防效为66.67%;处理Ⅴ的防效最差,仅为23.81%。

表3 本田期各处理对南方水稻黑条矮缩病的防效

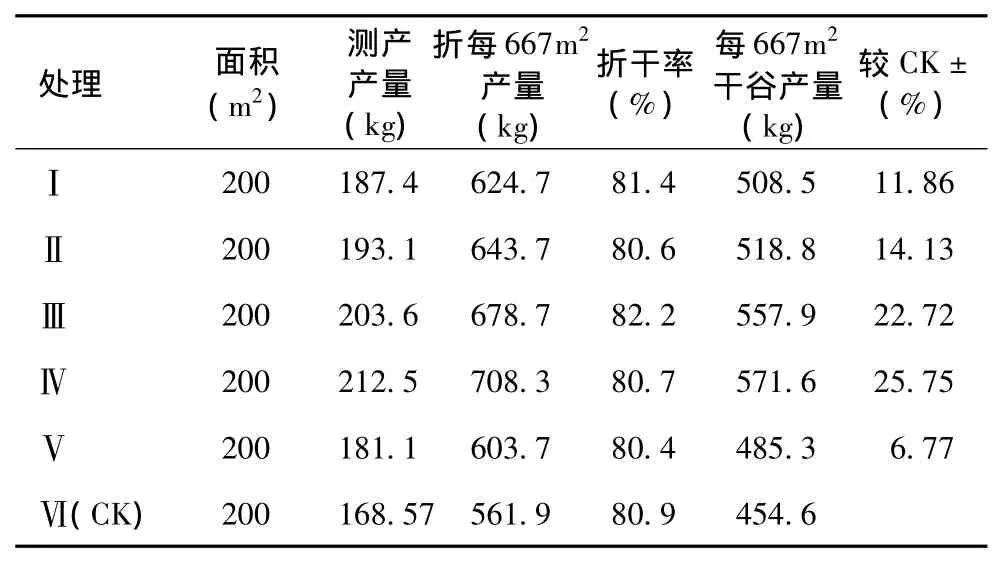

2.3 增产效果

从表4可以看出,处理Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ (CK)每667 m2实割干谷产量分别为508.5 kg、518.8 kg、557.9 kg、571.6 kg、485.3 kg、454.6 kg,处理Ⅳ的产量最高,比处理Ⅵ (CK)增产25.75%;其次为处理Ⅲ,比处理Ⅵ (CK)增产22.72%;处理Ⅱ和处理Ⅰ分别比处理Ⅵ (CK)增产14.13%和11.86%;处理Ⅴ的产量为485.3 kg,比处理Ⅵ增产6.77%。

表4 各处理水稻产量比较

3 小结与讨论

不同措施全程防控南方水稻黑条矮缩病效果试验结果表明,以30目防虫网覆盖育秧、秧苗移栽前3 d和插秧后10 d每667 m2用抗病毒药剂30%毒氟磷可湿性粉剂60 g加25%吡蚜酮可湿性粉剂24 g喷雾的防控效果最好,防效达90.48%;水稻产量最高,增产率达25.75%。该防控措施在南方水稻黑条矮缩病发生区可大面积推广。

[1]周国辉,张曙光,邹寿发,等.水稻新病害南方水稻黑条矮缩病发生特点及为害趋势分析[J].植物保护,2010,36(2):144-146.

[2]陈传培,蔡宝旺,张良权,等.南方水稻黑条矮缩病组合用药防控技术示范效果初报[J].农药科学与管理,2013,34(9):53-56.

[3]刘万才,刘宇,郭荣.南方水稻黑条矮缩病发生现状及防控对策[J].中国植保导刊,2010,30(3):17-18.