吾自小年便爱画马

——从《石渠宝笈》特展谈中国人的思维方式

2015-12-05常保立

常保立

吾自小年便爱画马

——从《石渠宝笈》特展谈中国人的思维方式

常保立

茹茹公主墓墓道西壁壁画

篆者,传也!篆者,引文也。

万人齐聚故宫武英殿看《石渠宝笈》特展,您知道武英殿是怎样的历史之形成吗?只有接近历史的亲历者,才能最大限度的了解历史。

一、鉴赏鉴定之辨

什么人找什么画,什么画等什么人。你所看好的那张,恰是当下的你自己,神准!赏分高下,鉴定真伪。在高下动态中赏鉴的古人,比我们今人量化模式下所谓的鉴定高多了!

《石渠宝笈》是梁武帝、唐太宗、宋徽宗至清高宗弘历的四大内府秘藏宝鉴之一,直接承政和、宣和,历史的逐渐地形了赏分高下,鉴定真伪之赏鉴文化。这种传承有序、有效可行的方法,其科学性在于不确定中有一个确定,是一个不断纯粹的过程。在这个千年不间断的过程中,产生了像《兰亭集序》、《伯远帖》、《清明上河图》这样的宝中之重宝,是中国取象文化的重要组成部分,我们叫它石渠文化。这与当今巿场经济下的“鉴定”技术根本不是一回事!

这是经《石渠宝笈》著录的元代赵孟頫之子赵雍所绘的《挟弹游骑图》。国家一级甲等文物。

上图就是经石渠宝笈注录的元代赵孟頫之子赵雍所绘的《挟弹遊骑图》。国家一级甲等文物。

在上世纪80年代初,时任故宫摹画组长的我,受命协助老先生,持重入库、领画评估、分配验收及亲摹一些宋元高难摹本。一日,我进了苍震门,两位书画组负责人对完密码之后,数吨重的德国进口钢门自动弹开,从延禧宫弥漫着樟脑球味儿的书画大库中提出这张元代古画。当时的故宫书画组组长——略有湖北口音的王南访签字后,我从保管员小石头石雨春手中,签字套封领走。怀揣着国宝,在故宫里走了一大圈儿,从延禧宫出苍震门、经东筒子、过珍宝馆、再往南、通过花房,就到了东城墙根儿绿琉璃瓦的太子院南三所了。

在东院第二进院落西屋,我进行了文物应入登记:启封展卷、入盒、卷好位置、盖好、贴上盖有故宫博物院封章红色篆书字样的专用封条,然后用毛笔签上我的名字及年月日,至此,完成了全套的国宝交接手续,可以开始摹画工作了。我记得当时估工为120工。其间,多次打开画盒,是为了相应的工作进度。等两年摹本完成,评语验收后,我再次捧着国宝原路返回,入大库收存宝藏。

当穿过熙熙攘攘的游客区时,恐怕没有一个人知道,只身一人的我,手中捧着国宝——这件《石渠宝笈》的宝中重器,元代大名鼎鼎的赵孟頫之子赵雍画的《挟弹遊骑图》。

后来,我重新调回慈宁宫后的冷宫,继续摹画。见艺高师姐正在重摹此作,当时这件赵雍的《挟弹遊骑图》是二级文物。然而,事隔三十多年后,在赏分高下、鉴定真伪、石渠真力、宝笈天下的巨帜笼统中,又将这幅本是宝中之重器,还应有之重,重新订为国家一级甲等文物!

今天的故宫武英殿《石渠宝笈》特展,万人瞩目,家喻户晓。而人们抬脚进殿,首先看到的,正是这张《挟弹遊骑图》的特大招牌海报。

赵孟頫、赵雍父子在纸本重彩上的古厚水法,承前启后。通过《挟弹遊骑图》,我们看到了赵氏父子对历史上丹青古法传承的巨大贡献。早期重彩从绢本到纸本的过渡是仰仗了运度一切的水来完成的。这和曲者中钩的水墨之线本质如一,都是上善若水所致。这就形成了赵孟頫“结体因时而异,用笔千古不易”的元风高论。而这十二个字竟让赵孟頫在历史上足足立了七百年。前七百年,色即是墨,魏晋之风的玄解;后七百年,墨即是色,元明骨法,脉以致络的解索。

正因为“用笔千古不易”,没有《伯远帖》,哪来《遊春图》,没有《遊春图》,哪来的《清明上河图》。这“珣”之一画的落墨法,哪一笔不是来自空中打势?这弹力的结起,哪一锋又不是笔意之飞度?欲明画法,先究书法!以书法入画,积字成篇,积画而成图。要明白这个道理,先拜祖宗,进武英殿您就先奔着开篇《伯远》法帖去了。

二、吾自小年便爱画马

“吾自小年便爱画马”,连见了胡同里来辆进城送菜的大马车都兴奋半天的我,后来真的到农村去放了牛和马。正因为知青连队生活中,马救过我的命,有幸骑了一回光杆儿野马,而让我牢记笔中纵掣拨镫法的古训言传。我的昭陵飒露紫、玄宗胡青骢就是这么画出来的。

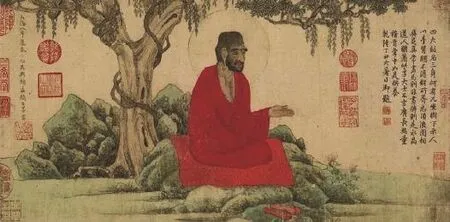

那手摹心追《虢国夫人遊春图》、《唐人遊骑图》、《五马图》、《二马图》得先贤心授之后,就数这幅赵孟頫七百年精神造就、毛彩照地的《人骑图》了。

一别36年,马上红袍,隔窗惜惜于老眼昏花时。

“吾自小年便爱画马”,这八个字又钩沉中玄,使我回到月薪30块钱的内阁大堂摹画岁月;回到曾祖特克什布西华门早朝入宫的一闪腰牌;回到至正文敏以羲之法训子雍的恍惚岁月。同学们憋了半天,忍后齐呼:“您倒是讲啊?” 时空穿越,再转回身,斧柯渐朽中。猛憣然,蹦出来不知说什么才好的一句:“这不是我摹的《人骑图》吗!”

元 赵孟頫《人骑图》

越昔年往事,这《人骑图》放在我的案头足足两年半之久。其特别不好摹在于赵孟頫那个时代还没有真正的宣纸,在一种介于麻和楮皮之间的浮毛紧纸上落墨,一画就是一串水珠。只有笔不着纸,不即不离,把气拔上来,欲下还上,毛颖导引着笔画在纸上走,随之形成的行笔水迹,才能产生出无往不复的书中“一画”。这来自石鼓的收束提转点斡中锋,变数之大,就看你的定力了。从王羲之到赵孟頫这700年全是口传心授、师承有绪的落墨法。其在满纸浮毛中生成的笔画所放出之神采全是笔中力量的穿透,多深多高!

曲者中钩的线条之后便是设色了,纸本不同于绢本,它不能像绢本那样引色入丝、井格四壁而宝光熠熠。经过搥砑,满纸浮毛的紧纸,只能以和书法同样的用笔,饱蘸净水,先朱砂再朱磦,点斡写之,只不过线条略宽而已,两笔之间的融合完全是以水色的自然渗化而天衣无缝。因纸本赋色不能来回涂,需以中锋圆笔从一方一蹴而就写成。赵孟頫《红衣罗汉图》中西域僧人红色袈裟及座毯的朱砂、《人骑图》坐骑之水色润厚都得之于古赋色落墨法。

“吾自小年便爱画马”,先祖腰牌于宫中行走后,越二百年竟也不知怎地又轮上了我的二进宫。“吾自小年便爱画马”,胡同中长大的我,真是怀揣着国宝从延禧宫到内阁大堂完成这摹本的。是中锋结起的涩笔一斫吗?是硃磦头膛的浮毛挂水吗?都不是。是归根认知的复归原本,是我们那个时代。那个月薪30块钱的岁月里,只有俩字:平静。老先生们就这样,所以我也这样。

“吾自小年便爱画马”,这正是赵孟頫以宋入元,位红袍身公卿,心中确明镜也般的骢马而白,白马非马心态的真实写照。这非此即彼的目人灵长,既不能这样,也只好那样了罢!宦遊京华,孑然北上后的日长无奈,以书取画是不错的惟一了。这没办法的办法,史上丹青者大有人在,其心境之复杂,亦也不复杂。不得已时,倒是最真实的了。什么“奴书”,“二臣”,其实都是梅清的徒弟梅喆,这对待梅喆的最佳办法也只有糜凖了。看官记住:读史铭心,以没准儿对没辙是惟一可行的办法,也是文明不灭的基本原则,这满地球上的中国人都知道!

赵孟頫、董其昌、石涛皆如是。

人往高处走,水往低处流,流高济低,随圆之就方,岂又由乎水?你是杯是碗,是桶是缸,聚溪成河,成江成湖成海,就看你的啦!这上善之若水又真是为他们,为我们,为我们所有的人随时而准备着的。

元 赵孟頫《红衣罗汉图》

三、说到底是中国人的思维方式问题

后人阅读前人是叠加的历史,本人正在经过的当下叫亲历。作为《石渠宝笈》的最直接接触者,我也不知道说什么好了。特别像有人问“你妈长的什么样儿?”和这一时让人语塞无法回答的问题一样。往事及长,以宫中摹画几十年、亲身经历国宝、看宋人摹本长大的我,渐渐体悟出什么叫三才敬畏,无我担当。才知道气格高标的“下真迹一等”是这样神品上上!这因两晋而唐宋,悠也久也的正在进行时,惚兮恍然中我们看到了古往因忧患而阙疑,为箴言宜子孙,焚膏油以继晷,之日月而惆怅的灯下著书人。先贤早已因历而史,我的老师们也先后都驾鹤西去,古之不再。当年那个追随先师们的瘦衣蓝生,几十年学古做人,如今也快到当年老师这个年龄了……

“归根曰静,静曰复命,复命曰常,知常曰明。”以全民热议石渠宝笈,必入宫寻根铭心一见,乃今国人之上上大好事。从昔时沈括的大相国寺后殿西壁众生画评,到今日的大内武英殿清明遊春伯远,千年过后,人们热心仍然丝毫不减,足见这宋人的状态,这数典的寻根,这风化的力量,这历史的担当!

自古,国人族群意识的共融共通促成了中华文明的衍进。和西方人不同的是,好像中国人从众内擫心理较重,但这因蓄势而内化生成的凝聚力,恰为我们族群的质量加厚了密度。由于后面的质在这一文明衍进过程中不断地纯之而粹,故形成了前台文明的灿烂辉煌。正如孔子所言绘事者后素:“文质彬彬,然后君子”。中国君子国度的文明,历来以我们祖先一代代天地人三才敬畏而担当,所想所为之集大成,故中华文化之伟大!

文化是大家的事情,传统文化到如今尤是。我们中华族群文明不灭,亦有强大亘古的文化作依托。让我们大家一起来,唤起那久违了的曾经拥有!

乙未仲秋常保立于大内文华武英之间

(作者单位:故宫博物院)