油基钻井液界面膜强度影响因素分析

2015-12-03吴娇王昌军长江大学化学与环境工程学院湖北荆州434023

吴娇,王昌军 (长江大学化学与环境工程学院,湖北 荆州434023)

我国在页岩气及非常规气藏的开采过程中,使用的油基钻井液大部分是油包水钻井液[1]。油包水钻井液较全油基钻井液用油量少,降低生产成本的程度较大。但是从热力学观点来看,油包水钻井液是不稳定体系,在钻井过程中会乳化失效[2]。决定油基钻井液稳定性的最主要因素是乳化剂。乳化剂的作用机理[3]主要有:①降低油-水界面张力;②形成坚固的界面膜;③增加外相黏度。其中以界面膜强度作为乳化剂稳定的主要判断因素。

乳化剂本质上是一种表面活性剂,表面活性剂的界面膜由于化学结构、相对分子质量、润湿性不同,以及微观结构也存在巨大差异,因此界面膜具有不同的流变特性和强度[4]。油水乳状液由各种不同表面活性剂形成,故其稳定性也不同。

1 评价理论

1.1 界面膜理论

在油水体系中加入乳化剂后,由于乳化剂的两亲分子结构,将会吸附在油水界面上,从而形成界面膜。界面膜有一定的强度,能保护乳状液中的分散液滴,使其在布朗运动的相互碰撞中,液滴不易聚结。

尤其是使用双乳化剂时,可形成更大强度的“复合物”层,必然会导致:①界面张力进一步降低,有利于乳化;②根据吉布斯公式,降低界面张力将引起表面吉布斯自由能的减少,体系将会趋于稳定,分子排列会更紧密,从而大大增加界面膜强度;③增加液滴所带电荷及乳状液滴之间的排斥力,使得其能够经得起分散相液珠运动时的碰撞而不易于破裂,因此可避免水珠变大而降低乳状液的稳定性。

1.2 界面膜强度影响因素

界面膜强度主要与以下几个因素有关:活度平衡无机盐离子类型及浓度,乳化剂HLB值,基油性质,油水比,润湿剂、乳化剂、有机土和加重剂质量分数等。

1.3 乳状液稳定性实验室评定方法

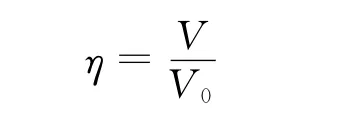

通过测定乳化剂的乳化率,评价乳状液的稳定性。在油包水乳状液体系中,可形成油、乳状液、水,共3层,且乳化层与水层、油层之间的界面均较清晰时,用乳化率来表征乳状液稳定性。液体静置一段时间后,乳化率越大,乳状液越稳定。计算公式:

式中:η为乳化率,1;V为乳化层体积,mL;V0为体系总体积,mL。

评定方法:①配制质量分数为26%的氯化钙水溶液;②高搅杯中分别加入主乳化剂、辅乳化剂、基础油,在10000r/min条件下,高速搅拌10min;③在油水体积比8∶2的乳状液中加入质量分数26%氯化钙水溶液;④将配制好的溶液倒入50mL的具塞量筒中,静置,计时观察,记录试验现象。

2 影响因素评价

2.1 乳化剂HLB值的测定

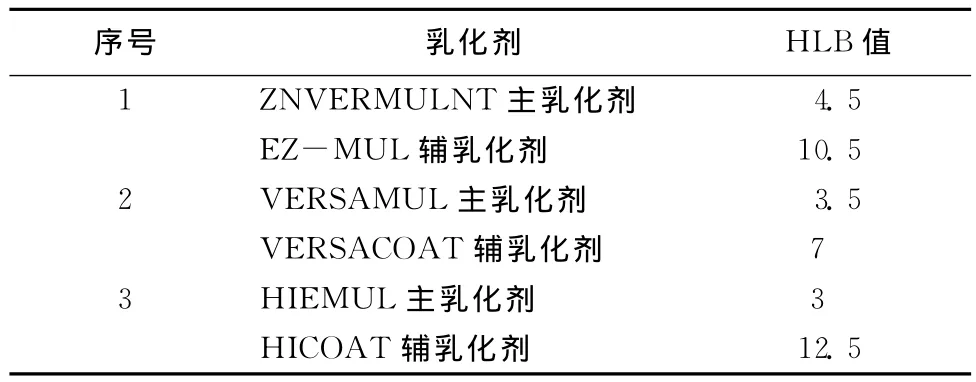

HLB值[5]可作为选择和使用表面活性剂的一个定量指标,也可推断出一种表面活性剂的用途,或者成为设计合成一种新的表面活性剂的计算指标。混合表面活性剂的HLB值具有加和性。绝大多数油包水钻井液的乳化剂的HLB值一般应在3.5~6之间;但为了形成密堆复合膜,降低油水界面张力,增强界面膜强度,从而增强乳化效果,保持钻井液体系的稳定,辅助乳化剂的HLB值也会大于7。

设计了2种配方,测定了国内外几种主、辅乳化剂的HLB值,试验结果见表1。①亲油型配方(HLB值为1~5):5%乳化剂(+吐温60)+15%棉籽油+80%蒸馏水(配方中的百分数为质量分数,下同);②亲水型配方(HLB值为6~15):5%乳化剂+15%棉籽油(+松节油)+80%蒸馏水。

从表1看出HIEMUL主乳化剂和HICOAT辅乳化剂HLB值差值较大。因为即使是相同HLB值的乳化剂,在乳化不同体系中表现出的优劣也不同,故以下试验选择HIEMUL主乳化剂和HICOAT辅乳化剂展开研究。

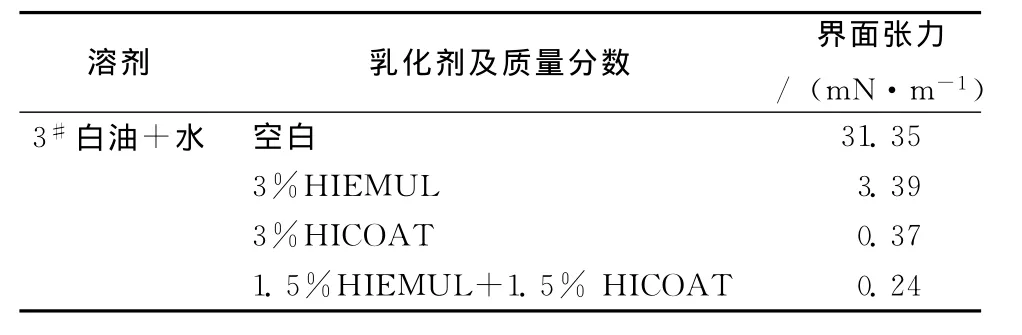

2.2 乳化剂对界面张力的影响

因界面张力的降低,界面膜的强度与乳化剂在界面上的吸附有关。所以为了得到较稳定的乳状液,要考虑乳化剂在界面上的吸附。吸附作用越强,表面活性剂分子在界面的吸附量也越大,则界面表面张力越低,界面膜强度越高。由表2可知,油水中加入混合乳化剂后,界面张力最小,因为界面分子吸附较为紧密,大大提高了界面膜强度,增加了油水乳状液稳定性。

2.3 复合乳化剂配比优选

乳状液稳定性很大程度上取决于定向吸附的表面活性剂分子紧密排列,单一膜结构之间存在很大间隙,其间隙越大,不稳定性也随之增加。若使用适当的混合性乳化剂,就有可能形成更为致密的“界面复合膜”,甚至形成带电膜,从而增加油水乳状液稳定性[6~8]。例如在乳状液中加入水溶性乳化剂,而油溶性乳化剂又可以与它在界面上相互作用,便形成了更致密的界面复合膜。

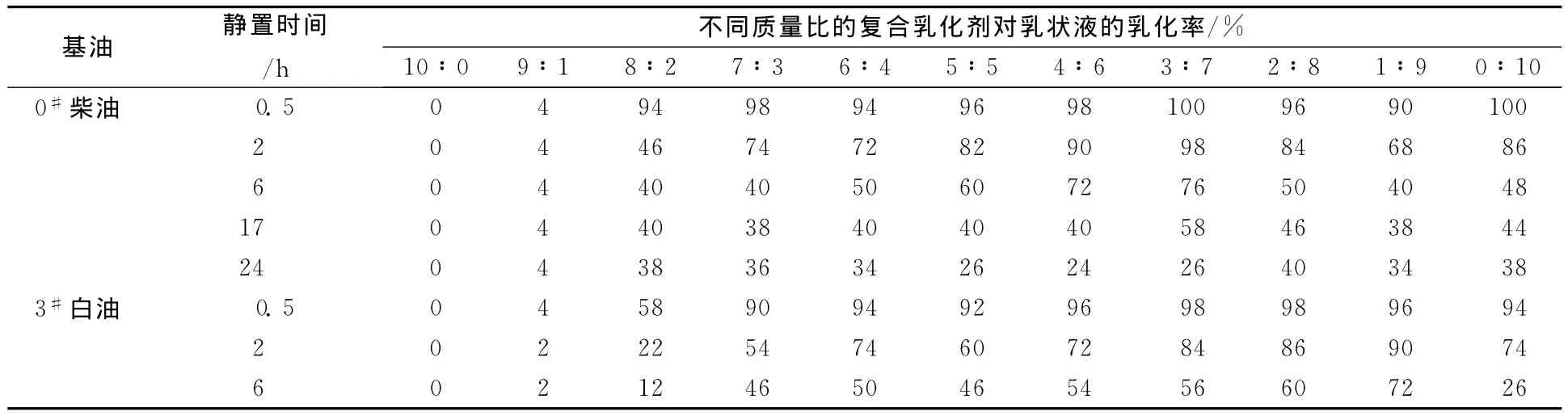

目前作为油基钻井液所选用的基油主要是柴油和白油,选择这2种基油对比其乳化体系稳定性的差异。配方:240mL基油+3%乳化剂+60mL盐水(质量分数26%的CaCl2溶液)。

由表3可见,以0#柴油为基油,主辅乳化剂质量配比小于8∶2后,乳状液较多;以3#白油为基油,主辅乳化剂质量分数配比小于7∶3后,乳化率保持较高的状态。静置足够长时间后,乳化率相差不大。单独加入主乳化剂时,因没有亲水性物质,形成的界面膜强度不高。而混合性乳化剂的界面分子吸附更为紧密,提高了界面膜的强度,增加了乳状液稳定性。故要形成稳定乳化体系,必须优选复配型乳化剂。0#柴油破乳电压为583V,白油破乳电压为671V。相比0#柴油,白油为基油时,乳状液稳定性更好。

表1 各乳化剂HLB值

表2 乳化剂对油-水界面张力的影响

表3 复合乳化剂对油包水乳状液稳定性的影响

2.4 搅拌速率的影响

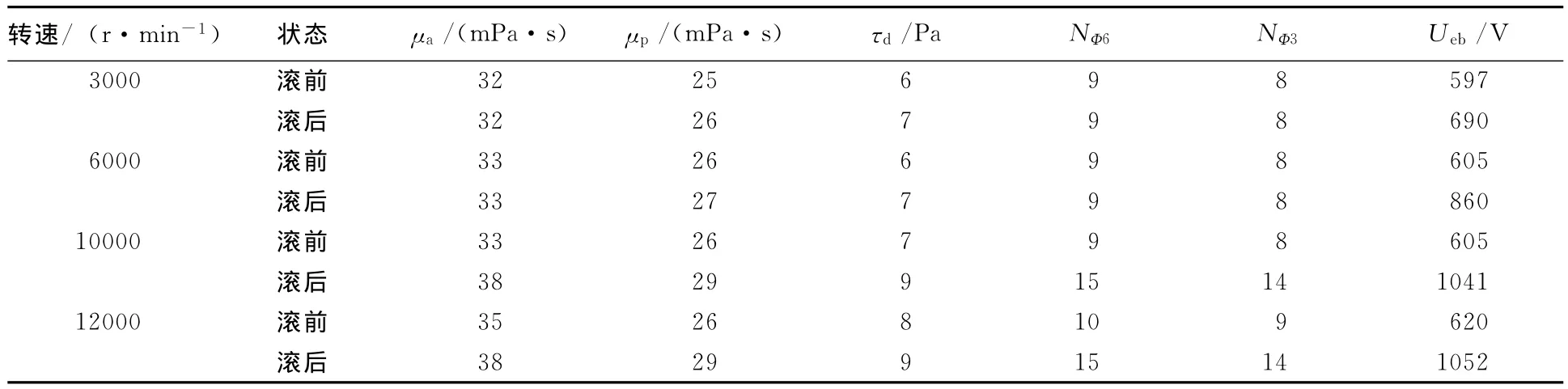

基本配方:300mL 0#柴油+1.0%HIEMUL+1.0%HICOAT+1%CaO+1.0%有机土+1.0%高温增黏剂+3%降滤失剂+100mL盐水(26%的CaCl2盐水)+300g重晶石(加重后密度为1.4g/cm3)。由表4可知,相同搅拌时间下,搅拌强度越大,乳状液的破乳电压越大,乳状液越稳定。因为搅拌速度影响分散相的液滴大小,若液滴尺寸越小,分布的范围越窄,液滴越不易聚结,则形成的乳状液越稳定。

表4 搅拌速率对油包水乳状液稳定性的影响

2.5 搅拌时间的影响

基本配方:240mL基油+3%乳化剂+60mL盐水(26%的CaCl2溶液)。固定搅拌速度为12000r/min,试验设定搅拌时间分别为20、40、60min,测得的破乳电压分别为296、323、370V。相同搅拌强度下,随着搅拌时间增加,水相能分散成更小的液滴,有利于形成稳定的油基钻井液体系。

2.6 主乳化剂质量分数对体系的影响

主乳化剂在钻井液中的主要作用是降低乳化体系表面能,从而提高油水乳化的稳定性[9]。根据以上原理可以看出,调整主乳化剂可以提高油包水钻井液体系的切力和电稳定性。

基本配方:300mL 0#柴油+HIEMUL+1.0%HICOAT+1%CaO+1.0%有机土+1.0%高温增黏剂+3%降滤失剂+100mL盐水(26%的CaCl2盐水)+300g重晶石(加重后密度为1.4g/cm3)。

表5 主乳化剂的质量分数对泥浆体系性能的影响

由表5可以看出,随着主乳化剂质量分数的增加,体系的电稳定性下降,塑性黏度有提升的趋势。主乳化剂质量分数在2%时,流变性能较好,乳状液最稳定。

2.7 辅乳化剂质量分数对体系的影响

辅乳化剂一般为水溶性表面活性剂。辅乳化剂主要通过2种途径:①调节复合乳化剂的HLB值;②按照楔形理论可增强界面膜的强度,提高油包水乳状液的稳定性和乳化效果。

基本配方:300mL 0#柴油+2.0%HIEMUL+HICOAT+1%CaO+1.0%MoGEL+1.0% 高温增黏剂+3%降滤失剂+100mL盐水(26%的CaCl2盐水)+300g重晶石(加重后密度为1.4g/cm3)。

表6所示,随着辅乳化剂质量分数增加,塑性黏度增大,破乳电压值变化不大,动塑比有一定幅度的提高,且辅乳化剂质量分数为2.0%时,表现出较良好的动切力,乳状液的稳定性和乳化效果最好。

表6 辅乳化剂的质量分数对泥浆体系性能的影响

3 结论

1)对于HIEMUL+HICOAT乳化体系,当白油作为基油时,油水乳化液具有更高的稳定性。

2)剪切速率越大和时间越长,液相分散越细,吸附量越大,有利于提高界面膜强度和乳状液稳定性。

3)主乳化剂的加入可以稳定乳化分散的液滴,增加油相黏度,防止液滴聚集。但是过量的主乳化剂,则会导致体系复合乳化剂的HLB值过低,降低体系的稳定性。

4)配伍、亲和性能较好的主辅乳化剂复配后,大大降低了油水乳化界面张力,增加了界面膜强度,增强了乳状液的稳定性。

[1]康毅力,杨斌,游利军,等 .油基钻井完井液对页岩储层保护能力评价 [J].天然气工业,2013,33(12):99~104.

[2]李哲 .抗高温油基钻井液体系的研制 [D].青岛:中国石油大学(华东),2011:1~2.

[3]Williams M J,Dumont P.A review of HPHT drilling campain,1991~1995 [J].SPE36403,1996.

[4]李明远,吴肇亮 .石油乳状液 [M].北京:科学出版社,2009:72.

[5]刘程 .表面活性剂应用大全 [M].北京:北京工业大学出版社,1997.

[6]何恕,李胜,王显光,等 .高性能油基钻井液的研制及在彭页3HF井的应用 [J].钻井液与完井液,2013,30(5):1~4.

[7]许馨 .油包水乳化剂的研究及其在油基钻井液中的应用 [D].成都:西南石油大学,2014.

[8]熊邦泰 .油基钻井液乳状液稳定性机理研究 [D].荆州:长江大学,2012.

[9]蓝强,苏长明,刘伟荣,等 .乳液及乳化技术在钻井液完井液中的应用 [J].钻井液与完井液,2006,23(2):61~65.