社会工作专业化的内涵、实质及其路径选择

2015-12-02赵芳

赵 芳

社会工作的专业化一直是社会工作界学者和实务工作者备受关注的话题。尤其近年来,学者们一直在争论:社会工作有自己独立的理论体系吗?专业化与本土化到底关系如何?强调专业化是否符合今天中国社会工作发展的现实需要?实务界也在不断地发问:社会工作如何才能被中国普通百姓接受和认同?社会工作的理论技术是否能解决现实问题?社会工作方法真的比传统方法更有效吗?

这些问题的回答与社会工作的专业化紧密相连。李克强总理在2015年两会的政府工作报告中也指出:“支持群团组织依法参与社会治理,发展专业社会工作、志愿服务和慈善事业。”可见,发展专业社会工作,抑或社会工作专业化,这是在中国社会工作恢复发展30年后的今天,必须反思、面对并需要逐渐达成共识的问题。

近年来,国内学者对社会工作专业发展问题也有探讨。有学者指出了社会工作专业发展欠缺理论建构,实务发展与理论脱节①文军、何威:《从“反理论”到“理论自觉”——重构社会工作理论与实践的关系》,《社会科学》2014年第7期。,也有学者认为社会工作专业发展主要不是一个理论研究问题,而是一个实务层面的操作问题②朱眉华、文军主编:《社会工作实务手册》,社会科学文献出版社2006年版,第16页。;有学者提出利用本土思想资源,进行创造性的转化,重构社会工作的知识框架③何雪松:《重构社会工作的本土知识框架:本土思想资源的可能贡献》,《社会科学》2009年第7期。,有学者强调西方社会工作的中国化,将西方社会工作理论依据中国文化、政治、经济等社会现实需要做出适应性变化①倪勇:《社会工作本土化之路向分析》,《山东社会科学》2007年第11期。;有学者认为,中国的社会工作专业化已经取得较大进展,处于“半专业化”和“准专业化”的起步阶段②陆素菊:《社会工作者职业化与专业化的现状与对策》,《教育发展研究》2005年第10期。,有学者认为中国社会工作本土化的理论研究以及价值理念、知识体系、实务模式的研究还处于相当薄弱的阶段③文军:《当代社会工作面临的十大挑战》,《社会科学》2009年第7期。。这些研究虽然角度不同、说法不一,但都描述了目前中国社会工作专业发展某一方面的事实,只是缺乏对社会工作专业化历程的系统探讨,真正的专业化应是包含以上命题的一个系统过程。

1957年格林伍德在全美社会工作人员协会会刊《社会工作》杂志上发表了《专业的特质》一文,提出了专业的五个特质,在格林伍德看来,专业需要有自己的专业理论体系、专业伦理、专业文化、专业权威、社区认可。④Greenwood,“Attribute of a Profession”,Social Work,Vol.2,1957.pp.44-55.福塞斯和丹利斯韦兹通过对社会工作等八个不同职业的专业化过程分析,指出社会工作争取专业地位应具有的三个先决条件:(1)服务工作对服务使用者和社会来说是必要的和不可缺少的;(2)实务工作对专业服务具有垄断性和排他性;(3)服务工作不是程式化的简单重复,而是涉及专门知识的灵活运用,并且服务提供者具有一定的自由裁量权,因而服务具有一定的复杂性。⑤Forsyth and Danislewlsz,“Forward a Theory of Professionalization Work and Occupations”,Social Work,Vol.1,1985.pp.59-76.不论从社会工作的专业特质,还是从社会工作专业地位的获得来看,按照专业的标准,持守专业理念,发展专业理论,运用专业方法进行服务,规范地发展该学科,即是社会工作专业化过程。

现在的问题是,对于中国社会工作的发展来说,专业化的内涵和实质是什么?要按照一个怎样的专业标准,依据什么样的路径,如何规范地发展该学科,才能实现其专业地位的获得?

一、以专业价值和伦理为先导的专业化发展

社会工作价值和伦理是社会工作专业发展的灵魂,贯穿于专业发展的始终,对专业发展具有指导意义。

社会工作价值与伦理回答了社会工作发展中的一些基础性和根本性问题,如:(1)什么是社会工作的专业使命;(2)社会工作的专业角色是什么;(3)如何规范专业人员的基本从业行为。具体的问题包括:如何看待我们的服务对象?他们有什么样的权利?在多重利益冲突的情况下以谁的利益为重?什么是更好的专业服务?社会工作者和服务对象的关系是怎样的?这些问题的回答都深藏在社会工作价值与伦理中。几乎所有社会工作的实践工作都涉及价值和伦理原则,或者是建立在价值和伦理原则的基础之上。⑥Ralph Dolgoff,Frank M.Loewenberg,Donna Harrington:《社会工作伦理——实务工作指南》,隋玉杰译,中国人民大学出版社2008年版,第6页。正是在这样的价值和伦理原则指引下,才能分得清专业行为和行政行为之间的界限,才能将专业行为与纯粹的商业行为、一般的人类行为区别开来,才能更好地关注服务对象的权利,协调好和其他服务人员以及其他服务机构之间的关系,提高自己的服务品质,将社会工作奠定在一个真正专业的基础上。

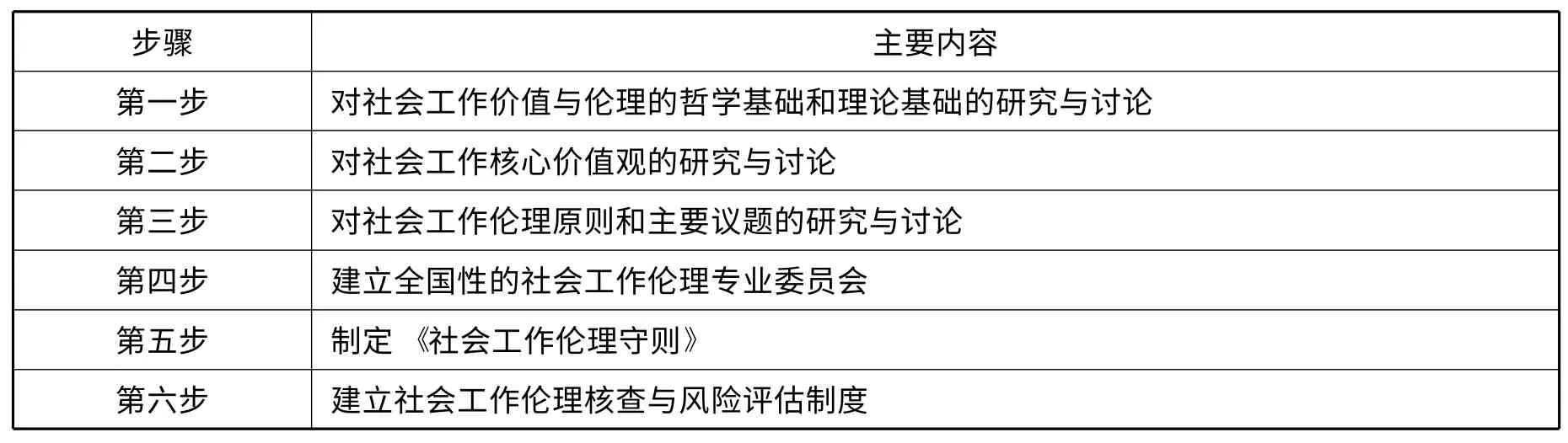

社会工作价值与伦理的专业化发展路径,是一个吸取人类知识精华,基于中国传统文化和现实发展条件,借鉴世界社会工作发展经验的探索与共识过程。参见表1。

伦理是一个哲学命题。法国哲学家哥曼曾说过:如果哲学能成功地为我们解释一些关于人性本质的问题,任何消灭哲学的想法只会妨碍我们对人现状的理解,因此,人文科学要达到科学的标注,便必须带点哲学的味道。社会工作也应如此。⑦转引自周永新《社会工作的哲理基础》,《社会福利》2002年第4期。探索人本主义、实证主义、激进主义、社会建构主义的哲学传统,从康德的义务伦理、罗尔斯的社会正义论、德沃金的权利理论、内格尔的公平观,到诺奇克的自由意志论、诺丁斯的关怀伦理、哈贝马斯的交往行动伦理,仔细地梳理和探讨社会工作价值与伦理的哲学基础与理论基础,建立起三者之间的逻辑关系,是将社会工作奠定在科学基础上的第一个支撑点。

表1 社会工作价值与伦理专业化发展路径

从逻辑上说,如果个体无法判断出给定情境中行为的善恶意义,想让他做出符合伦理的行为是不可能的。所以,对社会工作核心价值的讨论是无论如何也绕不开的一步。社会工作核心价值的探索包括:(1)个人价值:强调对个体生命、独特性和潜能的尊重与保护;(2)相互关系:强调个体间的相互依赖、相互责任;(3)社会共同需求:对保障个体基本需求以及社会行动和社会责任重要性的认知;(4)消除阻碍自我实现的社会义务:对实现社会公平正义,进行建设性改变的追求等。每一个价值都值得详细讨论,并在充分讨论的基础上,达成基本共识。

伦理是价值在行动层面的细化。在明确价值的基础上,对社会工作发展历程中总结出来的基本伦理原则与主要议题,如保护生命、平等与差别平等、自主与自由、最小伤害、生活质量、保密、知情同意、专业关系等进行深入讨论,探讨其与中国文化、现行制度的契合性以及在中国文化中实务操作的多元化可能。

制度伦理是伦理抉择的重要前提,如果没有制度伦理所奠定的道德建设的基础,如果不凭借强有力的制度伦理有效地抑制不符合伦理行为的发生,符合伦理的实践行为就很难发生,即使已有的符合伦理的行为也会逐渐失去其价值意义。①赵芳:《社会工作伦理教育:现状与反思》,《社会工作》2012年第6期。因此,全国性“专业伦理委员会”的建立和统一的“伦理守则”颁布是规范社会工作专业行为的重要步骤。

当社会工作的服务领域不断拓展,需要面对越来越多的伦理困境,当事人越来越倾向于诉诸法律来解决涉及职业伦理的渎职、失职行为时,社会工作伦理风险核查和评估制度的建立势在必行,专业内部通过自身的风险核查和评估,不断地顺应社会发展的需要,规范和修正专业行为。

社会工作价值和伦理体系的形成和共识规范了社会工作者的基本行为,也形成了行业之外人们对本行业从业人员的行为期待,是建立制度信任、保障专业权威的重要步骤。

二、强调理论体系构建的专业化发展

作为以服务为主的社会实践活动,社会工作离不开理性认识所提供的科学的概念、命题和理论,理性知识具有强大的描述、解释、规范和预测的功能,为社会工作的发展指明了方向、目标和道路。社会工作的实践也已经证明,无论是“理论脱离实践”还是“实践脱离理论”都无法带动社会工作的专业化发展。

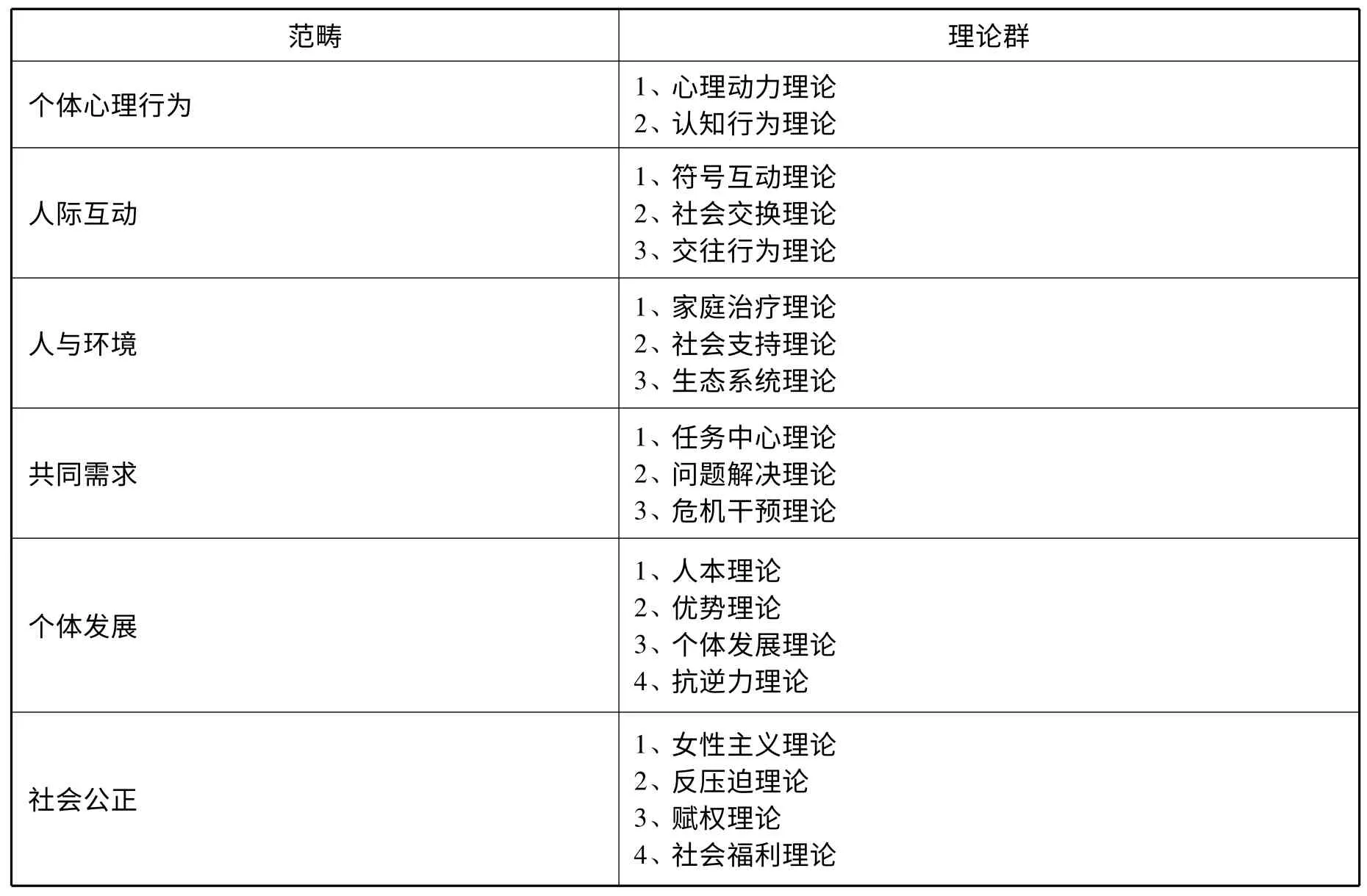

关于社会工作的理论体系建设,学界一直有争论。有学者认为社会工作有自己的理论体系,自成一体,能很好地指导实践;但有的学者认为社会工作的理论大多借用于社会学、心理学等学科,没有自己的理论体系,因此,谈社会工作的专业化有时不免是空中建楼阁,缺乏了一个坚实的基础。事实上,社会工作的许多理论确实来源于其他学科,但当代社会科学领域内社会知识的共享与整合是一个不争的事实。社会工作的理论体系的地基是所有关于人、人类社会、人类行为与社会环境的科学知识,在此基础上,社会工作也构建了自己的理论体系。社会工作构建自己理论体系的发展路径需构建一个包含6 个范畴的理论群。参见表2。

表2 社会工作理论范畴与理论群

社会工作的研究对象是人,研究的目的是通过社会服务,促进人类的福祉。人的心理行为、人际互动以及人与环境的关系,这三者一直是社会工作研究的基本问题,构成社会工作理论体系中最内层的一环,旨在增进社会工作者对人、人际和人与环境互动知识的了解,包含很多心理学、社会学以及人类行为与社会环境的理论;这个理论之外强调的是如何满足人的基本的共同需求,这部分理论主要是问题解决、任务中心和危机干预理论,希望通过服务回应人类生存和发展的基本需要;再之外是个体发展,推动个体与环境更好地适应与协调,包括人本理论、优势理论、个体发展理论和抗逆力理论等;最外面是为消除阻碍人类发展的结构性问题的理论,如女性主义理论、赋权理论、反压迫理论和社会福利理论等。这6 个范畴的理论群,既关注了社会共同体的利益,又顺应了社会个体化发展中个体的需求。专业化历程是将这些理论整合成一个体系,形成内在的逻辑关系,并不断地丰富和发展。

社会工作的发展过程中不能重经验而轻理论,目前中国社会工作服务行政化、碎片化是导致其轻视理论的一个重要原因,但也必须注意,理论是为实践服务的,专业理论不能应用到实践当中去,或以不恰当的理论指导实践,或在实践中生搬硬套理论,都不是专业化的表现。

理论体系的构建表明社会工作不是零碎的自我认识的经验行为,而是有理论支撑的科学行为,特别强调了社会工作在服务过程中不仅根据理论做出专业行为选择,使那些客观存在而不易解决的问题得到科学合理的解决,而且在解决问题的同时进行反思,归纳演绎形成新的理论,丰富人类社会的认知,并用以指导日后的实践。

三、伴随服务技术规范化和有效自由裁量的专业化发展

社会工作是一项拥有专有技术的社会实践,它的所有魅力都在于他所提供的专业服务之中。服务技术的规范化和自由裁量是社会工作专业化的另一个标识。

社会工作的专业技术运用与服务效果直接相连,大多数情况下,可以通过“证据为本”的研究验证两者之间的逻辑关系。(1)专业技术的运用不是个体的随意性行为,而是具有独特的专业内涵。如个案工作强调个体认知、行为以及与环境关系的适应与改变,小组工作强调小组动力和小组团体性经验的形成,社区工作强调社区参与、社区资源的整合等,技术的运用需呈现这样的专业内涵。当个案工作演变成安慰和聊天,小组工作主要是小组游戏,社区工作就是社区活动时,离这样的专业内涵就相去甚远了。(2)服务技术的运用不是碎片化的行为,而是内含在一定的专业历程中。需求评估、方案设计、结果评估是项目实施的基本历程;接案、预估、介入、结案和跟进是个案的专业历程;组员筛选,经过小组前期、中期和结束期是小组工作的专业历程;而社区工作有社区动员、社区参与、资源整合的专业历程,这是一系列科学经验总结的结果,每个历程背后都有独特的专业任务需要完成,而每个历程之间又要建立起独特的逻辑联系。(3)服务技术的运用不是纯粹的经验性行为,而是理论指引的科学行为。不论是专业关系的建立,还是需求评估;不论是团体内的沟通,还是团体治疗性要素的形成;不论是项目的设计,还是项目的评估;不论是资源的整合,还是资源的有效分配,都需要很好的理论意识,注重理论指引实践,是在理论的指引下发现问题、分析问题和解决问题的过程。因此,社会工作专业化也是其服务不断被规范化的过程。

当然,也有学者指出,社会工作的服务对象是人,而不是事或物。同一件事,不同的人在不同时间和空间会有不同的反应和感受,“证据为本”的规范化思维有简化人类复杂性的危险。要有效地面对人类的复杂性,社会工作不能仅被理解为一门科学,它同时也具有艺术性。①England,H.,Social Work as Art,London:Allen &Unwin,1986.在日常社工实务中,直觉性(包括习惯性)的知识也是重要的。②Goldstein,H,.“Toward the Integration of Theory and Practice:A Humanistic Approach”,Social Work,Vol.131,1986.pp.352-357.这个观点颇有道理。社会工作不是程式化的简单重复,它是“科学”,也是“艺术”。在社会工作的专业化中,技术运用的规范化是一部分,还有一部分要依赖从业人员的自由裁量,由社会工作者根据实务操作时具体的文化背景、个体差异、资源状况选择最符合被服务对象利益的专业行为。

在规范化和自由裁量的双重要求下,社会工作专业化的发展路径是:(1)专业服务的标准化设置:在理论指导和经验总结的基础上,分服务领域出版一系列实务操作指南,规范实务过程中的流程和技术问题;(2)建立培训和督导机制:通过培训和督导,提升服务者自由裁量的能力,保持专业敏感性;(3)完善评估机制:随时监控并掌握专业技术给服务对象带来的影响,防止任意的自由裁量以及对服务对象的伤害,确定或修正服务者的专业行为。

当社会工作的服务技术在理论指引下,内含在专业化的历程中,体现了独特的专业内涵,既遵守规范化的标准又呈现出良好的自由裁量时,社会工作的专业化又向前迈进了一步。

四、包含着本土化的专业化发展

专业化与本土化不是两个对立的概念,真正的专业化一定是包含着本土化的专业化。本土化的过程不仅仅是社会工作理论、技术与中国文化的契合过程,更可能是社会工作作为一个专业和职业与中国现行社会结构、社会发展需要契合的过程。王思斌教授指出,社会工作是一项复杂的社会技术,使用时必须清楚本国的经济状况、政治框架、文化传统及其变化给社会工作发展提供的空间与限制。①王思斌、阮曾媛琪:《和谐社会背景下中国社会工作的发展》,《中国社会科学》2009年第5期。即使西方社会,各国社会工作的发展模式也不一样:英国基本上是由上而下的官僚式社会工作;美国的社会工作却因为欠缺政府的支持而走向以解决个人问题为主的治疗性专业;澳大利亚的社会工作因为政府政策的不断变动而徘徊在英美模式之间,至今还在争取被认可的地位。②McDonald,C.,J.Harris,and R.Wintersteen,“Contingent on Context?Social Work and the State in Australia,Britain and the USA”,British Journal of Social Work,Vol.133,No.12,2003.pp.1191-2081.中国的社会工作发展不同于西方的任何一种模式,表现为政府主导、教育先行。社会工作被纳入了政府社会改革的历程,在这个纳入的过程中,政府重新界定了社会工作的社会功能,政治的意义明显。由于政府的介入,在短短几年间便已建立起全国性的考试制度,推动了300 余家高校设立了社会工作专业。政府在推动社会工作发展的同时也带来问题:通过考试而没有经过专业训练的社会工作师(助理社工师),能否与经过专业训练的社会工作者形成一个专业共同体?③殷妙仲:《专业、科学、本土化:中国社会工作十年的三个迷思》,《社会科学》2011年第1期。这会对中国的社会工作专业化进程带来怎样的影响?社会工作的发展如何与现行的社会政治经济制度契合,远离政府权力的控制抑或与接受政府的主导?坚守自己的专业价值和专业权威抑或在妥协中寻找生存空间?这都是本土化要面对的问题。

除了与制度的契合,专业化当然也包括社会工作理念、理论与技术的本土化过程,这实际上是使社会工作者的实务活动及知识体系与被服务者的心理、行为以及需求之间形成的一种契合状态。中西文化之“异”确实存在,旅美学者杨笑思就认为,西方社会是一种“个人——社会”两极模式的社会结构,而中国社会结构则是一种“个人——家庭——社会”三级模式。④田毅鹏、刘杰:《中西社会结构之“异”与社会工作本土化》,《社会科学》2008年第5期。中国文化中对“家”的重视、社会价值中对相互关怀的强调、求助模式中对“熟人关系”的关注以及中国社会中制度信任的缺失,都会对社会工作的专业化发展产生重要影响。

社会工作包含本土化的专业化发展路径:(1)从本土思想资源中寻求智慧,建构本土的社会工作的知识体系。这是对传统中国文化进行“创造性转化”的过程⑤何雪松:《重构社会工作的本土知识框架:本土思想资源的可能贡献》,《社会科学》2009年第7期。,考察中国的思想资源和民间智慧与社会工作之间的关系,获得适合于本土实践的可以和国际对话的社会工作知识体系。(2)社会工作参与到中国社会转型中去,进入社会治理改革的结构框架。在中国社会发展多元治理改革路径中找到社会工作与现有制度、机制契合的部分,厘清与政府和市场的关系,在社会福利服务、弱势群体的权益保护、维持社会秩序、促进社会变革方面发挥积极作用,通过服务和服务效果的评估,澄清社会工作的角色、职责,确定自己不可替代的地位。(3)注重西方社会工作理论技术与中国本土文化的契合。这个过程既不是将西方社会工作中心化,也不是把“本土社会工作”边缘化,而是两者的结合过程。人类社会行为既有超越文化差异的共通性,也有来自多元化文化影响下的独特性,在研究和实务开展过程中,不断验证、修正、创新,一旦获得已被证明具有有效性的新理论和新技术,就不再有“外来”和“本土”之分,而是将其作为一部分纳入专业范畴内。

真正的专业化,一定是解决中国问题、回应中国服务对象需求的专业化。否则,即使这个学科建立起来,也没有长久的生命力。

五、排除了过度专业化的专业化发展

专业化不是过度技术化,更不是因追求自身专业发展的垄断地位而排斥其他专业和方法。在专业发展上设置专业壁垒、提高准入门槛、拒绝与其他学科合作、排斥其他专业人员,都不是真正的专业化。真正的专业化鼓励多元、开放和竞争性范式对话,以保持专业积极活跃的发展动力。

关于过度专业化,从20世纪30年代开始,一直是西方社会工作界争论不止的问题。许多少数族群、低收入者以及受压迫的弱势群体对当时社会工作的过度专业化提出了严厉的批评,认为他们过于关注治疗性服务,忽视了对于引起这些问题背后的社会结构的关注,未能满足人们因结构性问题所衍生出的需要。①赵芳:《小组社会工作:理论与技术》,华东理工大学出版社2015年版,第3页。他们指出:“从事个案工作就像在一艘即将沉没的邮轮上为数名乘客的舒适而安排安乐椅,却忘记了真正的工作是要放置救生艇。”②郭伟和、郭莉强:《西方社会工作的专业化历程及对中国的启示》,《广州工业大学学报(社会科学版)》2013年第5期。至此,社会工作界开始反思,除了治疗性的临床工作,促进社会公平与正义的目标发展成为社会工作的一个新使命,不再设置过高的专业门槛,不再追求过度的技术化,严格限制用专业操控服务对象,也改变了为专业权威而进行专业垄断的做法。

从目前中国社会工作的发展来看,如果过度专业化更会限制专业化的发展,尤其目前从业人员普遍不具有很高的专业素养,部分从业人员没有受过系统的专业训练,外来理论和技术在中国本土化文化中的有效性还没有获得更好检验,中国本土的经验和客观事实还在与外来理论与技术磨合的过程中,设置过高的门槛,追求过于强硬的专业权威,反而令社会工作的专业化举步维艰,既无法有效拓展专业实践领域,也无法获得发展所需的必要支持。

排除了过度专业化的专业化发展路径:(1)保持专业的开放性,不仅在研究者中注重与其他学科,如心理学、社会学、医学、法学、管理学、教育学等的多元合作,在实际服务中也强调尊重其他领域的知识、技术与设置,与其他专业人员有效合作,共同作用于服务对象;(2)保持专业的本土包容性,强调与中国传统助人方法,如居委工作、民政工作、“工青妇”工作的整合运用,尊重中国普通人群的日常生活经验和生活习惯,了解现有体制的运行逻辑,在沟通、磋商、共融的基础上开展工作;(3)反对技术控制和专家霸权,尊重服务对象的主体性,强调服务对象的自主与参与,提升服务对象的权能,帮助他们成为自己问题的探索者和行动者,推动个体更加自主与幸福。

需要警醒的是:在这个过程中,不过度专业化并不等于“专业泛化”。专业泛化的结果是模糊专业边界,失去必要的专业内涵和专业自信,最终的结果就是无法建立社会工作的专业认同,令专业化的过程一再受挫。

六、独立的专业社团推动下的专业化发展

在社会工作发展多头推进的现实条件下,一个能凝聚所有成员的方法就是成立一个大家共同认同的专业团体,这不单是对内为社会工作者提供一个身份认同的平台,也可以通过集体的努力互相监管和督促。对内形成共同体,保护从业者的利益;对外争取社会支持,特别是促进政府通过立法认可社会工作的专业地位。③殷妙仲:《专业、科学、本土化:中国社会工作十年的三个迷思》,《社会科学》2011年第1期。事实上,很多国家的社工在专业化过程中都朝着建立这种专业监管而努力,不但希望能立法界定成员的共同专业身份、规范社会工作的专业地位,还希望通过立法认可的注册制度,为社会工作的专业性权威带来最可靠的保障。

产生于西方的社会工作从一种实践变成一门专业经历了一个漫长的时期。1917年,玛丽·瑞奇蒙(Mary Richmond)出版了社会工作历史上最重要的一本著作《社会诊断》(Social Diagnosis),开启了社会工作的专业化进程。此后整整50年,至20世纪70年代,是英美等主要西方国家社会工作的专业化时期,社会工作界致力于增强社会工作的专业地位,努力寻找知识基础、开展实务探索,使其更加“科学”,这其中社会工作专业社团的成立是其标志性事件。1919年,美国社会工作学院协会成立,推动了美国社会工作教育标准化和规范化运动,大大促进了社会工作教育的专业化进程。1955年,全美社会工作者协会成立,促成了明确统一的社会工作专业身份的确立,并确定了社会工作专业实践的基础,标志着社会工作专业的成熟。1956年在55个国家社会工作者协会的基础上成立了国际社会工作联盟,使社会工作专业化的进程扩展到全世界。至此,社会工作在西方已经被广泛接受,成为一种中产阶级的职业,专业化程度越来越高。①陈红莉:《中国内地社会工作专业化思考——国际(地区)比较视角》,《社会工作》2010年第6期。

独立的专业社团推动下的专业化发展路径包括:(1)专业社团的独立运作,独立于政府,保持专业独立性,但与政府保持良好互动,促成政府以立法形式支持社会工作,明确其职业与岗位,推动社会工作专业化;(2)规范社会工作专业教育与研究,推动社会工作知识的积累和专业人才的培养;(3)加强专业制度建设,通过促成建立合理的职业资格认证、注册管理、从业规范、薪酬激励、第三方评估等制度,规范服务,推动社会工作专业地位的获得。

西方社会工作的专业化是一个辩证的发展过程,包含着专业化和去专业化的反复。在最初的追求专业认同,提炼专业技术后,因为对福利国家的过度依附和对精神医疗模式的盲目模仿,失去了对最初专业使命的坚守②郭伟和、郭莉强:《西方社会工作的专业化历程及对中国的启示》,《广州工业大学学报(社会科学版)》2013年第5期。,而在20世纪70年代后出现了反专业化,反对专业的异化和过度权威化。这对中国社会工作专业化的发展具有重要的借鉴意义。不为专业化而专业化,不过度依附权力,不提倡技术霸权,时刻牢记专业化不是最终目的,服务弱势群体、实现社会的公平和正义、促进人类福祉才是社会工作专业化的实质。③相关研究可参见葛忠明《从专业化到专业主义:中国社会工作专业发展中的一个潜在问题》,《社会科学》2015年第4期。

专业化是社会工作得以发展的基础,也是社会工作真正走向职业化的前提。自从社会工作诞生以来就一直在追求专业身份的认同和专业地位的获得。美国学者威廉姆·法利指出,社会工作从诸多专业中脱颖而出是源于社会需要受过培训的人员来执掌人类服务系统,“社会已经申明,助人解决个人和社会问题的工作必须由有专业能力的、服从严格的责任制要求的人来做”。④[美]威廉姆·法利:《社会工作概论》,隋玉杰等译,中国人民大学出版社2005年版,第3页。中国社会工作的发展不像西方社会经过长期的酝酿和积累,而是在各种必须的专业特质缺乏情况下以政府主导、教育先行的方式快速推进,这是一个历史的机遇,也是一个挑战。在经过最初的快速发展后,目前是一个重要的转折点,专业化的意义更加明显,未来如何走、走向哪里,需要社会工作界对此有更清醒的认识,在发展中有更多的自觉、自为和坚守。