瑞典创新模式的历史特征分析

2015-12-02杨庆峰

杨庆峰

从历史角度看,创新治理系统并非是一个断代产物,而是有着自身历史演变的过程。在新生国家中,也会形成自身的历史。为了更好地理解中国创新治理体系发展的过程,我们需要对国外发达国家创新治理的历史过程加以研究,从而获得一些有益的经验。笔者选取瑞典作为案例,以瑞典模式的历史沉浮为分析对象,以国家创新系统的治理作为切入点展开分析,力争揭示其转型过程中所经历的模式变迁,并对这种转型本身的意义加以阐述。

一、创新系统治理的三种模式

在“创新”成为解释经济增长的根本原因之前,传统经济增长理论主要是依靠积累理论解释经济增长及不同国家间的差异。在积累模式中,物质资本和人力资本是两个内在因素,而技术只是外在因素。随着新经济增长理论的出现,“技术创新”成为解释经济增长的终极根源,从而变身为经济增长的内在因素。国家经济增长开始依靠创新行为。在整个创新理论发展过程中,经历了从个体创新行为(主体是企业)到国家创新系统(主体是国家)的转变。由此,创新治理行为也可以区分为两类:创新行为的治理和创新系统的治理。而这些治理行为都是基于对科学技术线性的、理性的理解基础之上,即科学是发现真理的过程,技术是科学知识的应用。随着科学知识社会学理论以及社会行动网络理论的形成,创新系统治理的理解开始了一种转变——将创新系统的治理看作是语境行为。英国科学社会学家乌尔加(Steve Woolgar)指出,治理主要是聚焦在“某个特定领域中参与可解释性与治理关系中的人与物的本体论构成”,主要研究“物与技术在何时、何地以及如何获得,也就是它们如何被理解与体验”①Alison Marlin,“Mundane Governance:Ontology and Accountability”,Science & Technology Studies,Vol.27,No.3,2014.p.116.,即研究在特定语境中创新治理如何行动。可以说,语境行为模式、理性行为模式和网络行为模式共同构成了创新系统治理的三种常见模式。

所谓理性行为模式,即将创新系统治理看作是理性的行为,这一模式是将科学技术创新活动或者系统基于线性创新观念的基础上。所以,整个创新政策的制定被看成一种理性决策行为。语境行为模式则将创新系统治理看作是基于某种特定语境所产生的行为。网络行为模式则将创新系统治理看作是一个网络化的行为,这一假设是建立在多主体的基础上,这也是当前理解创新系统治理过程的主要方式。

理性行为模式与传统经济学的理性经济人假设难以分开。这也是传统的技术创新治理过程中所依据的。可以说,理性行为模式完全是以传统科学哲学为哲学根基的。从传统科学哲学的角度看,技术是科学原理的应用,然后转变为知识,最终通过市场转移并推广。通常情况下,对创新链的描述是线性描述,即从技术设计到产品研发、再到市场推广的理性过程。在其中,任何一个环节的完成都是基于理性行为的假设。技术设计是理性的行为,其根据来自市场调研与消费者调研;产品研发也是理性行为,其根据来自于对所研发产品的理性估计所定;市场推广更是如此,通过理性地分析从而将商品推向市场。所以,在理性假设基础上,技术系统的创新治理主要聚焦在研究什么样的技术、怎样研究技术和怎样推广技术等核心问题上。所有的经费投入也向这三个方面倾斜。这一模式主要是将创新行为看成自主地、独立地发现知识的理性行为,而忽略了这一行为并非孤立式存在的特征。而对这一缺陷给予弥补的就是语境行为模式。

语境行为模式主要克服了理性行为模式的缺陷,将行为看成是基于语境而产生的模式。这一模式的哲学基础表现出不同,主要是考虑到科学知识社会学的结果。如英国社会学家乌尔加、法国社会学家拉图尔等人将科学行动放入到语境中加以考虑,即科学行为的语境化特征是不容忽视的。所以,将科学社会学理论纳入到创新系统治理行为的理解后,治理行为不仅仅被理解为政策制定者孤立的理性决策行为,而是这一理性行为出于某一特定的历史语境、社会语境与文化语境的结果②语境主义即Contextualism,这个概念在不同学科领域已经被接受,如在科学知识社会学中指语境论,在建筑学领域指文脉主义。在技术创新领域,我们更愿意将其理解为语境主义,意指某一行为之所以可能的语境前提,如社会的、历史的、文化的、经济的、政治的,等等。这一观点不同于传统的对于行为本身正确性、道德性或者有效性的判断,而偏重行为如何产生出来的,即行为本身的可理解性。。语境行为模式尽管克服了理性行为模式的缺陷——将决策行为看作是孤立的、理性的行为,但是其缺陷也是比较明显的,即将决策行为依然看作是某一孤立主体决策的结果。事实上,我们会看到,在现实创新治理过程中,所涉及到的因素不仅仅是属人的,如决策者以及其所在的组织和机构、科技研发人员、市场推广人员等,还有非人的因素,如技术专利、出版专利等。后者也会成为主体因素,而这是网络行为模式所揭示出来的。

网络行为模式是对上述模式内在缺陷的进一步克服,它将创新治理行为看作是网络化的。从本体论角度看,语境行为模式与网络行为模式的最大区分是本体论设定不同。语境行为模式的本体论设定是某一行为及其语境性,而网络行为模式的本体论设定是网络关系,而处在网络节点上的可能是人、也可能是物③在经济增长的索洛模型中,涉及到了两个资本因素:人力资本和物质资本。这一模式将资本解释为经济增长的根本原因,这是从经济学家角度得出的结果。在资本家看来,这是利润的来源;但在工人看来,这是压迫的根源。如此也就能解释卢德主义的做法,他们捣毁机器、烧毁厂房就是因为他们将物质资本看作是压迫的根源,这与网络行为模式有着根本的不同。在网络行为模式中,强调人与非人因素有着同等的地位,任何一个因素都可能会影响增长。换句话说,在网络行为理论中,“物”获得了独特的本体论地位;而在索洛模型中,“物”是从属于人的因素,没有本体论地位。。所以,从这一点看,这两种模式存在交叉性。网络行为模式让我们打开了创新治理的黑箱,窥测到其中物的因素、人的因素、组织的因素何时、何地以及如何运作的秘密,尤其是揭示了“一些实体在本体论上已经作为非确定性的、可能并非如人们所想的那样出现,例如在通向机场的通道中,一个字母可能被证明是炸弹或者一个水瓶可能被证明是与恐怖袭击有关的物体”①Alison Marlin,“Mundane Governance:Ontology and Accountability”,Science & Technology Studies,Vol.27,No.3,2014.p.116.。这一模式能够让我们从本体论上来分析创新系统领域中所涉及到的各种行动者因素,尤其是关注它们得以出现和形成的实践和行为。

这三种模式将有助于我们理解瑞典国家创新系统治理行为的本质,从而有助于我们有效借鉴瑞典国家创新治理系统的一些经验。

二、工业革命以后瑞典模式的形成及其衰落

为了更好地揭示出瑞典国家创新治理系统所经历的历史转型,我们预备从瑞典国家经济史、技术史以及创新治理发展史加以考察,从自身演变中看到这种变迁。从国家发展角度看,瑞典属于北欧四国(瑞典、芬兰、挪威和丹麦)之一,“在古斯塔夫·瓦萨(1469—1560)的领导下,瑞典加入了其他欧洲新兴国家的行列”②[英]尼尔·肯特:《瑞典史》,吴英译,中国大百科全书出版社2010年版,第48、2页。,其地理位置不佳,高纬度、长达2000 英里的海岸线,这一切都“似乎不利于它发展成为一个富裕的、爱好和平和具有社会凝聚力的民族国家”③[英]尼尔·肯特:《瑞典史》,吴英译,中国大百科全书出版社2010年版,第48、2页。。但是事实上,瑞典在20世纪30—70年代期间在经济上创造出“瑞典模式”,文化上表现出比较强的国民凝聚力。从历史上看,其资本主义的出现和农业基础分不开,“在简单的、基于农业的市场经济之后,一种不同的社会经济体系出现了:资本主义。直到19世纪,这一体系普遍建立在对外贸易和私人银行之上”④Lars Magnusson,An Economic History of Sweden,Routledge,2000.p.80.。纵观其经济史会发现,瑞典国家经济发展史以1995年为分水岭。在这之前,瑞典经济史主要表现为单个国家能够有效解决自身经济发展危机,而在这之后,开始将共同体作为应对自身经济发展所面临危机的方式,因为瑞典在这一年加入了OECD⑤我们在分析瑞典的时候引用了OECD 的报告,瑞典与欧盟的关系非常有趣。一方面瑞典在欧盟中作用显著,而且对欧盟比较认同,给欧盟做出很大贡献,“它上交给欧盟的费用大约是110 亿克朗或它的GNP 的0.5%,这是其他国家无法比的”(《瑞典史》,第258页);但是另一方面,草根阶层却对此非常不满,“2001年,当欧盟各国领导人齐聚哥德堡开会时,那里发生了激烈的抗议活动,80 人受伤,造成损失大约为1 亿克朗,1000 多人被捕”(《瑞典史》,第258页)。。瑞典国家如何在创新发展的基础上,以独特的治理方式创造了瑞典模式,后来面对这一模式所存在的问题,如何通过创新治理模式的改变复兴瑞典模式就成为一个值得研究的问题了。

瑞典工业化发展始于英国工业革命的刺激,可以说英国工业革命的出现对瑞典产生了极大影响。1840年以后,瑞典开始意识到与英国等大牌国家的差距,并且通过引进来弥补技术差距。这是国家危机意识发展的结果。在这一意识引导下,瑞典利用自身丰富的自然资源赶了上来。“1870年以后瑞典北部的铁矿的发现为其经济发展提供了物质基础,这一时期铁路交通获得了很大的发展,这导致了铁矿能够转运出去。”⑥[英]大卫·兰德斯:《解除束缚的普罗米修斯——1750年迄西欧的技术变革和工业发展》,谢怀筑译,华夏出版社2007年版,第231、231、364、385页。借用英国经济史学家大卫·兰德斯(David S.Landes)的话来说,瑞典“冲破了传统的外壳,清除了经济增长的制度障碍,忙于实现基本工业的技术转型”⑦[英]大卫·兰德斯:《解除束缚的普罗米修斯——1750年迄西欧的技术变革和工业发展》,谢怀筑译,华夏出版社2007年版,第231、231、364、385页。。这一意识及其抓住契机发展的结果是导致了半个世纪后的经济明显增长。1920—1930年,瑞典在收入方面,1928—1929年水平与1913年相比的百分比是139;产出方面,同期百分比为143,这一数字远高于其他欧洲国家,如德国、英国、法国⑧[英]大卫·兰德斯:《解除束缚的普罗米修斯——1750年迄西欧的技术变革和工业发展》,谢怀筑译,华夏出版社2007年版,第231、231、364、385页。。尽管受到经济大萧条的影响,瑞典依然在欧洲国家中表现最好,“表现最好的希腊、芬兰和瑞典在1929年到1937年的复合增长率是每年5%略强;英国的总增长率是24%,平均每年2.7%”⑨[英]大卫·兰德斯:《解除束缚的普罗米修斯——1750年迄西欧的技术变革和工业发展》,谢怀筑译,华夏出版社2007年版,第231、231、364、385页。。1932年与1929年的百分比为-11,1937年以后则略有改善,1937年与1932年比较为67.4,与1929年比较为49①[英]大卫·兰德斯:《解除束缚的普罗米修斯——1750年迄西欧的技术变革和工业发展》,谢怀筑译,华夏出版社2007年版,第386、389、485、495、540页。。它的复苏速度在欧洲各国为最快,甚至超过了美国②[英]大卫·兰德斯:《解除束缚的普罗米修斯——1750年迄西欧的技术变革和工业发展》,谢怀筑译,华夏出版社2007年版,第386、389、485、495、540页。。1945年,瑞典国内生产总值也是其他欧洲国家中最高的,1945年对比1939年的各项百分比分别为:总产值为120%,总人口为105%,人均产值为114%,仅次于美国③[英]大卫·兰德斯:《解除束缚的普罗米修斯——1750年迄西欧的技术变革和工业发展》,谢怀筑译,华夏出版社2007年版,第386、389、485、495、540页。。随后,瑞典国内生产总值增长率始终保持在3%以上,1949年—1954年为3.5%,1954年—1959年为3.2%,1948年—1963年为3.4%④[英]大卫·兰德斯:《解除束缚的普罗米修斯——1750年迄西欧的技术变革和工业发展》,谢怀筑译,华夏出版社2007年版,第386、389、485、495、540页。。

在这样一个高速增长的基础上,也就形成了后来的“瑞典模式”⑤“瑞典模式”狭义含义是20世纪30年代以来在雇主和雇员之间形成的特定关系,也用来指这段时期的社会福利政策;广义上指劳动力市场与瑞典福利国家建设以来形成的平和关系。。瑞典模式并非是某个短暂的10年、20年的特点,而是可能包括半个世纪乃至以上的经济发展特征。“19世纪70年代到20世纪70年代这一个多世纪以来瑞典发展的记录是令人印象深刻的,它的经济每年平均增长比例为2.4%,其他西欧国家为1.7%,全世界为1.5%。……19世纪瑞典开始工业化,逐渐变成技术强国。它的发展不是线性的。瑞典创新系统是通过持续地波浪式前进才变成今天这样的,增长和发展的特殊动力都在变化。”⑥OECD,Reviews of Innovation Policy:Sweden 2012,OECD Publishing,2013.p.100,p.101.这一观点后来得到了验证,兰德斯甚至将瑞典的前进路线看成“狂飙突进”的。因为“后进国家一旦突破了那些曾经制约其发展的社会和制度障碍,由于得益于先进者的经验和优势,它便能以更快地速度前进”⑦[英]大卫·兰德斯:《解除束缚的普罗米修斯——1750年迄西欧的技术变革和工业发展》,谢怀筑译,华夏出版社2007年版,第386、389、485、495、540页。。

但是,20世纪80年代以来,随着瑞典进入到经济缓慢增长期,这种模式开始失效。“经历了30年的繁荣,瑞典经济增长开始变缓。尽管比其他国家晚,还是受20世纪70年代和80年代危机的影响。20世纪70年代中期到90年代中期,瑞典经历了低增长期。……瑞典失去了在OECD 中的领先地位,1970年—2003年期间,人均GDP 上从第4 滑落到第15。”⑧OECD,Reviews of Innovation Policy:Sweden 2012,OECD Publishing,2013.p.100,p.101.

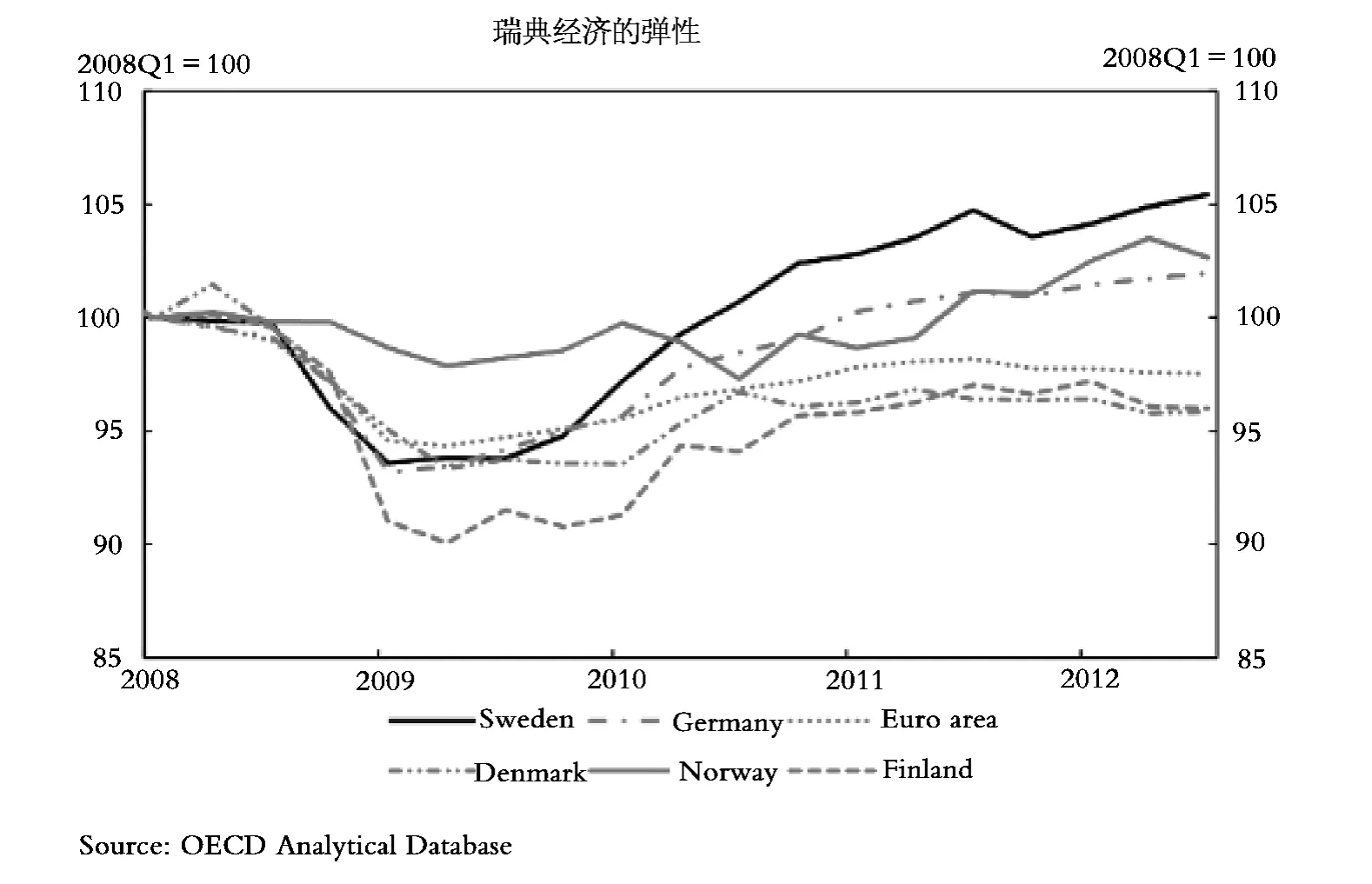

随后瑞典在20世纪80、90年代也开始注重改革,经过改革,2000—2008年出现明显反弹,经历了“生产力奇迹”。但是新的经济危机和欧债危机的出现又阻断了这一奇迹。从图1 可以看出,瑞典在2008年—2010年左右经济略有所下滑,随后表现出自身发展的弹性力。

图1 2008年以后瑞典经济总体发展趋势⑨“Economic Survey of Sweden 2012”,http://www.oecd.org/eco/surveys/sweden2012.htm.

从上述分析可以看出,瑞典在自身工业化后,在近一个世纪的积累基础上,终于在20世纪30年代塑造出独特的瑞典模式,这一模式的效用一直发挥到80年代。但是90年代之后,这一模式出现了问题。瑞典经济发展出现新的危机,瑞典能否走出低谷、瑞典模式能否复兴则成为很多瑞典学者关注的问题。在我们看来,瑞典模式的形成、效应、失效乃至复兴与其创新治理模式有着一定的关系,也正是在合理的、有效的治理模式基础上,才有瑞典模式的形成以及发挥出作用。但是,也正是原有的治理模式在新的世界经济发展面前逐渐显示出局限,瑞典模式的失效变得可以理解,同时其能否复兴也可以在创新治理模式的变化中找到答案。

三、瑞典创新治理模式的基本特征

可以说,瑞典模式的确立与较长历史时期经济发展有着密切的关系,与其技术创新系统及其治理密不可分。那么在其治理行为背后的理论根据是什么呢?这就成为我们所关注的问题。事实上,瑞典国家创新治理模式并未按照理性行为、语境行为和网络行为的逻辑过程,而是有着自身的独特过程。

1860年—1920年,瑞典技术创新治理行为表现为明显的语境行为模式。1860年前后,瑞典面对的最大冲击来自英国,英国的工业革命以及取得的成就对于欧洲国家的影响非常大,不仅在政治格局上,还有社会、经济等多方面的影响。在这样一种历史语境下,瑞典政府在政治、技术和行会制度等方面进行了重大变革。1876年,瑞典任命了第一位现代意义上的首相,路易斯·德·吉尔(Louis De Geer)。他是自由主义者,在他的领导下,瑞典国会改革为现代两院制议会。1889年,社会民主党成立并进入瑞典政坛,其所引领的社会民主运动直接导致了经济上的资本主义化。从实质上看,这一政治变革极大促进了瑞典社会的自我认同,促进了经济发展以及福利国家的形成。从经济发展角度看,瑞典开始通过提升技术来发展经济。在当时,技术引进是最直接的、最快见成效的方式,所以政府开始大力引进当时最为先进的蒸汽机。瑞典的蒸汽机总容量情况是,“1860年为20 千马力,到1896年的时候达到了510 千马力,共增长了近30 倍,而同一时期的英国增加了5 倍,德国增加了10 倍”①[英]大卫·兰德斯:《解除束缚的普罗米修斯——1750年迄西欧的技术变革和工业发展》,谢怀筑译,华夏出版社2007年版,第223页。。此外,政府积极消除经济发展和技术引用的制度性、社会性和观念性障碍,“1846年,行会制度废除,广泛的职业对普通人开放,而此前他们都被排斥在外。……大量的人口(其中许多是新近移民到瑞典城市中心地区的)此时能被吸纳去做各种各样的工作,甚至是技术工作,而这只是政府采取的孤立资本化市场经济的举措中的一种。这种市场经济成为瑞典19世纪下半期的标志性特点”②[英]尼尔·肯特:《瑞典史》,吴英译,中国大百科全书出版社2010年版,第171页。。所以,这一行为都是出于特定的历史语境的结果。

1920年—1980年,瑞典技术创新治理主要是基于理性行为模式产生的。“一个更为重要的因素是由20世纪20年代结构理性化所获得的更大竞争力。”③Lars Magnusson,An Economic History of Sweden,Routledge,2000.p.232.这一时期社会民主党人开始主导瑞典国家,进入了“40年周期”的时期。如果忽略掉1976年—1982年中央党执政的短暂时期④这一时期,中央党的图尔比约恩·费尔丁执政,一直到1982年结束。,社会民主党人执政长达80 多年,直到2006年才结束。所以,政治上的稳定最终导致政治理念的稳定贯彻。这一阶段社会民主党人在政治上提出了“人民之家”(Home People)的理念。瑞典社会民主党著名领袖汉森(Per-Albin Hansson)1928年提出了“人民之家”的思想。他指出,“家庭的基础是团结一致与共同感情。好的家庭不会认为任何人是优先考虑的或者是不被认可的;它不会承认任何人的特殊利益,或者把任何人当作后娘养的孩子。这里不存在对他人的歧视,不存在以他人为代价而谋取个人私利,强大者也不压迫和掠夺弱小者。好的家庭体现出平等、理解、合作和帮助。将这种概念扩大到包括公民的人民之家,就意味着将公民划分为特权者与不幸者、统治者与被统治者、穷人和富人、优裕者与贫困者、掠夺者与被掠夺者的各种社会与经济障碍将被打碎”①瑞典社会民主党长期执政的社会基础,http://tt.cssn.cn/zk/zk_zz/201412/t20141222_1452257.shtml。。此后,社会民主党人塔格·埃兰德(Tage Erlander)主政,他促使瑞典成为福利国家的原型。在这一政权基础上,瑞典经济取得了大规模的发展,并为福利国家的建设提供了基础。

从其创新发展及其治理行为角度看,瑞典政府采取了一种集权形式。20世纪80年代前后,“瑞典政治方面的中央集权在急剧加强,……地方和社区越来越感到自身被孤立和忽视,来自高层的权力决定了政治、经济、社会和文化诸方面的政策,下面只是在执行这些政策”②[英]尼尔·肯特:《瑞典史》,吴英译,中国大百科全书出版社2010年版,第239、227、238页。。这些政策很显然也包括科技政策。所以,在科技创新领域,他们有着集权主义的特征,即强化中央的治理作用。一旦瑞典克服了自身经济发展的阻碍性力量,其技术创新发展进入到平缓期后,创新行为表现出极大的理性和惯性特征。“现代工业社会只剩下两条标识其根本属性的主线:理性和变化。”③[英]大卫·兰德斯:《解除束缚的普罗米修斯——1750年迄西欧的技术变革和工业发展》,谢怀筑译,华夏出版社2007年版,第545页。所以,瑞典政府开始走上了技术自主创新的路,如此,从研发到市场的线性创新链就表现的极为明显了。此外,瑞典在这一时期技术创新上取得明显绩效也和其对于多元文化人群的接受有关。二战时期,他们表现出开放的、欢迎的姿态接纳了来自不同地区的移民。“来到瑞典的移民主要是避难者,它们逃过宗教的或政治的迫害,不管是来自纳粹德国和苏联还是来自战后被苏联占领的东欧国家,尤其是来自波兰、爱沙尼亚和匈牙利。后来,他们为实际推进福利国家制度建设做出了自己的努力。瑞典就是在这个过程中被塑造成一个福利国家的。”④[英]尼尔·肯特:《瑞典史》,吴英译,中国大百科全书出版社2010年版,第239、227、238页。这些移民中有些科技人才,所以瑞典政府给予他们的接纳使得他们为瑞典技术创新发展做出了贡献。当然,另一方面,政府制度也导致了一些人才的流失。“此外还有因富人、工业家和地主逐渐逃脱税收造成的,他们通常是带着大部分财富和技能转移到英国。”⑤[英]尼尔·肯特:《瑞典史》,吴英译,中国大百科全书出版社2010年版,第239、227、238页。但是,很快,随着新经济学理论的出现,一种新的创新治理模式开始出现。20世纪70年代以来,向信息社会、知识经济的转型成为政治话语讨论的关键概念。OECD 的报告指出了朝向基于知识的经济运动趋势。OECD 给予知识经济比较清晰地定义,“此处核心理念是与知识传播和使用相关的创新的构成性作用,这成为商业和产业增长的前提。创新系统的概念被准确地联合到知识创造、传播和使用上”⑥Kai Eriksson,“Innovation and the Vocabulary of Governance”,Science & Technology Studies,Vol.26,No.1,2013.p.77.。同时瑞典高等教育也获得了极大发展:1954年斯德堡大学创建;1960年斯德哥尔摩大学招生;1965年于默奥大学建立。尽管瑞典的大学建立时间并不长,但是在后来创新系统发展的产学结合上却起到了极大的作用。知识社会或者信息社会强调技术纬度,“一旦信息社会成为政治思考的对象,它立刻与网络方法联系在一起:网络,尤其是信息和交流网络,成为新的社会秩序的关键方面”⑦Kai Eriksson,“Innovation and the Vocabulary of Governance”,Science & Technology Studies,Vol.26,No.1,2013.p.77.。

1980年以来,瑞典经济所碰到的问题是如何处理经济过热的问题。“1982年以后,新政府目的是创造充分就业、经济增长和减少财政赤字。”⑧Lars Magnusson,An Economic History of Sweden,Routledge,2000.p.261,p.264,p.276.这一时期瑞典政府尽管采取“第三条道路”,但还是遇到了各种问题。1990年,他们最终遭遇到了经济下滑,所遇到的问题更加严重。“1990年以来的下滑比任何预期的剧烈。”⑨Lars Magnusson,An Economic History of Sweden,Routledge,2000.p.261,p.264,p.276.面对过热,瑞典政府改变了策略,于1995年加入欧盟,开始以共同体的形式处理经济过热问题。这一变化意味着瑞典模式出现了问题。有学者也做了相应的反思,比如拉斯·马格纳斯(Lars Magnusson)认为,这一模式出现问题的原因在于其前提条件的失效,“这一承诺基于自愿一致:工人认可产业盈利的需求以及结构理性化,他们认可因此导致的增长会带来更高工资与社会变革”⑩Lars Magnusson,An Economic History of Sweden,Routledge,2000.p.261,p.264,p.276.。面对这一现状,瑞典开始加入到OECD 国家创新系统的实践行列中。他们成为了第三代国家创新系统的实践者。在第三代创新政策——国家创新政策监控与实施工程(MONIT,Monitoring and Implementing National Innovation Policies)——的实施中逐渐形成了一个重要概念:创新系统治理能力。OECD(2007)对欧盟国家的创新绩效做了评价,瑞典科学技术与创新绩效如图2 所示。

图2 瑞典科学技术和创新绩效①OECD:《创新系统的治理》,杨庆峰、闫宏秀译,同济大学出版社2011年版,第77、66、68页。

90年代以来创新治理的模式逐渐表现出网络化特征。网络概念指知识生产与传播相关的结构和组织,同时也指从学院到大学再到研究组织、行业企业和政府机构等相关机构的交互关系。这一概念把技术转移、工业标准、评估和比较方法还有耦合机制以及不同观点和知识使用联合在一起。这一特征与国家创新体系的建立有着密切的关系。事实上,NIS 从第一代发展到第三代本身就经历了从理性假设到网络假设的过程,或者更准确地说,NIS 自身的修正就是网络化特性充分显示的过程。如此,创新系统被看作是网络(OECD,1999),这一概念强调创新活动的去中心化,新的创新活动更多依靠企业与组织以及不同知识生产者之间的合作网络。因此,这一概念开始强调创新与技术发展、同时交互的交流,等等。

但是,在NIS 内部开始出现了一种变化:国家创新体系毕竟是适合于集权国家的创新模式,它在某种程度上是自由主义的抑制。更多学者开始揭示出目前创新治理过程中出现的一种新的现象:去中心化的政治形式。“新的治理形式已经从中心主义治理走向多中心的、交互的与基于过程的过程;还有指向在集体策略的名义下不同公共与私人部门利益的协调上。”②Kai Eriksson,“Innovation and the Vocabulary of Governance”,Science & Technology Studies,Vol.26,No.1,2013.p.77.

所以,这一时期为了适应第三代国家创新系统,瑞典创新治理逐渐形成了网络化治理的特征。他们开始加强机构扁平化。OECD 调研报告(2007)提出瑞典国家发展所面临的压力:发展战略性扁平化路径。“许多国家缺乏战略聚焦点,然而它们已经建立了类似科学和技术委员会的机构。国家创新政策监控和实施资料显示这可能过于狭窄,因为它们主要集中在核心的科学技术和创新政策上。”③OECD:《创新系统的治理》,杨庆峰、闫宏秀译,同济大学出版社2011年版,第77、66、68页。这一报告也指出了问题所在:瑞典在机构管理和政策执行上,机构扁平化的重要性“需要加强,但是在政策执行中其地位缺乏足够的关注”④OECD:《创新系统的治理》,杨庆峰、闫宏秀译,同济大学出版社2011年版,第77、66、68页。。如今,他们已经在加强机构扁平化上做出了修正,而充分显示出治理行为的网络化特征。

尽管第三代国家创新系统的事实给瑞典带来了诸多好处,瑞典基本上走出了经济衰退的阴影,创造出“生产力奇迹”。但是也表现出了很多问题,其中最为重要的就是瑞典悖论。

瑞典悖论可以从多个方面理解,比如文化的、经济的等。本文主要集中在与创新治理有关的文化悖论与经济悖论上。从文化角度看,瑞典在整个创新治理过程中一直挣扎在悖论张力中。一方面,传统文化中的詹特法则强调个人要投入到总体国家发展中。“主导瑞典社会和文化发展的民族精神……是瑞典人民在长期的斗争、牺牲、妥协中付出坚忍不拔努力的结晶。结果就是这样一种社会的形成:其中每个社会成员都被期望去承担他或她作为一个公民的责任,当然这是在一个高度有序的社会中实现的。在这里,个性发挥受到了严格限制,没有政治强人发挥作用的土壤。”①[英]尼尔·肯特:《瑞典史》,吴英译,中国大百科全书出版社2010年版,第1页。这种文化又被称之为詹特法则(Law of Jante)②这一法则在瑞典是众所周知的,来源于阿克塞尔·桑德莫斯(Axel Sandemosen)于1933年的小说《一个流亡者的足迹》。其主要观点是个体如果有表现自己、坚持自己权力的冲动,不管是在什么领域,那他就会遭遇众人不理解、敌意或鄙视。保持一致和维护集体安全与稳定优先于个体进行的冒险行为和显示天才的冲动。。但是另一方面,经济发展需要明显的创新精神,既包括技术发展上,又包括其治理上,这是一种自由的精神。但是,我们从上述分析中看到,瑞典国家一直面对着这种文化上的悖论。所以,他们如何在这一悖论张力中创造出诸如宜家、沃尔沃、爱立信等创新品牌就成为值得思索的事情了。

此外,还有经济悖论,即投入与产出之间的悖论。“今天,‘瑞典悖论’(研发的高投入并未带来巨大的经济增长和创新)呈现出一个重要的挑战。为了解决它,必须注重这样一些传统,譬如大企业的角色,研发开支的集中,创新系统在创业企业和中小企业的分布式增长方面的效力。”③OECD:《创新系统的治理》,杨庆峰、闫宏秀译,同济大学出版社2011年版,第21页。瑞典悖论的描述显示了一个客观事实:表现为投入与产出之间的悖论。从创新绩效总体上看,瑞典创新投入中比较高的方面是“创新花费、企业的研发支出、政府对研发的直接资助、高等教育机构的企业研发等”,而创新产出上比较弱的地方表现为“中小企业参与研发的份额,实验室的商业,服务业中的创新性公司份额,劳动生产率,与GDP 相关的中级、高级技术就业”(见图2)。此外,瑞典学者艾洁木、斯特瑞德发现,研发花费(研发投入、研发强度、研发增长比例)与GDP 增长在某一时间段内出现了一些矛盾现象,这些现象之间形成了明显的差异,如高投入与低增长等。这些都是瑞典悖论现象的表现形式④瑞典式悖论的具体表现及其形成根源已有专门的报告加以分析阐述,这里只是重点强调这一问题的存在。参见2012年度上海市科委软科学重点研究课题“瑞典式悖论与张江高科技园区创新发展研究”(项目编号:12692108400)。。

所以,瑞典创新系统的治理不仅表现为如何促进NIS 的绩效,从更为广义的角度看,还有对悖论本身的有效克服。也正是在这样的基础上,确保了整个福利国家的经济基础。

四、瑞典创新发展的新生长点与瑞典模式的复兴

“瑞典模式能否复兴”⑤Lars Magnusson,An Economic History of Sweden,Routledge,2000.p.279.是瑞典学者拉斯·马格纳斯(2000)提出的问题,他从重新建立起劳动与资本之间的历史性承诺以及发展新技术等两方面回应了这一问题。现在看来,“发展新技术”在瑞典创新发展中显示出其作用,但是曾经在1930年—1980年间取得的某种认同承诺却迟迟未能建立起来。而在这一期间瑞典走出来一条新的道路:2010年以前,瑞典创新系统的发展主要是以知识生产与传播为主的模式,这一模式使得创新治理行为主要聚焦在科学技术知识的生产与传播上;2010年以来,这种模式发生着悄然变化,逐渐形成了聚焦“基于知识的资本”的模式,即KBC 模式。

从构成上看,KBC 是由三部分结构组成:生产中企业拥有的无形资产(例如计算机化的信息〈软件/硬件〉、创新性产品〈专利、版权、商标和设计〉、经济性绩效〈商标股权、特殊公司的人力资本、包含人及组织的网络、知晓企业如何增长的组织、广告和市场等〉),第三个因素更多的和智力资本相关。所以围绕这三块内容,相应的政策制定也从此展开。目前在关于KBC的政策框架上,主要包含了如下内容:无形资产、所有权和资本的转移、数字化、人力资本、知识产权、无形资产税收。

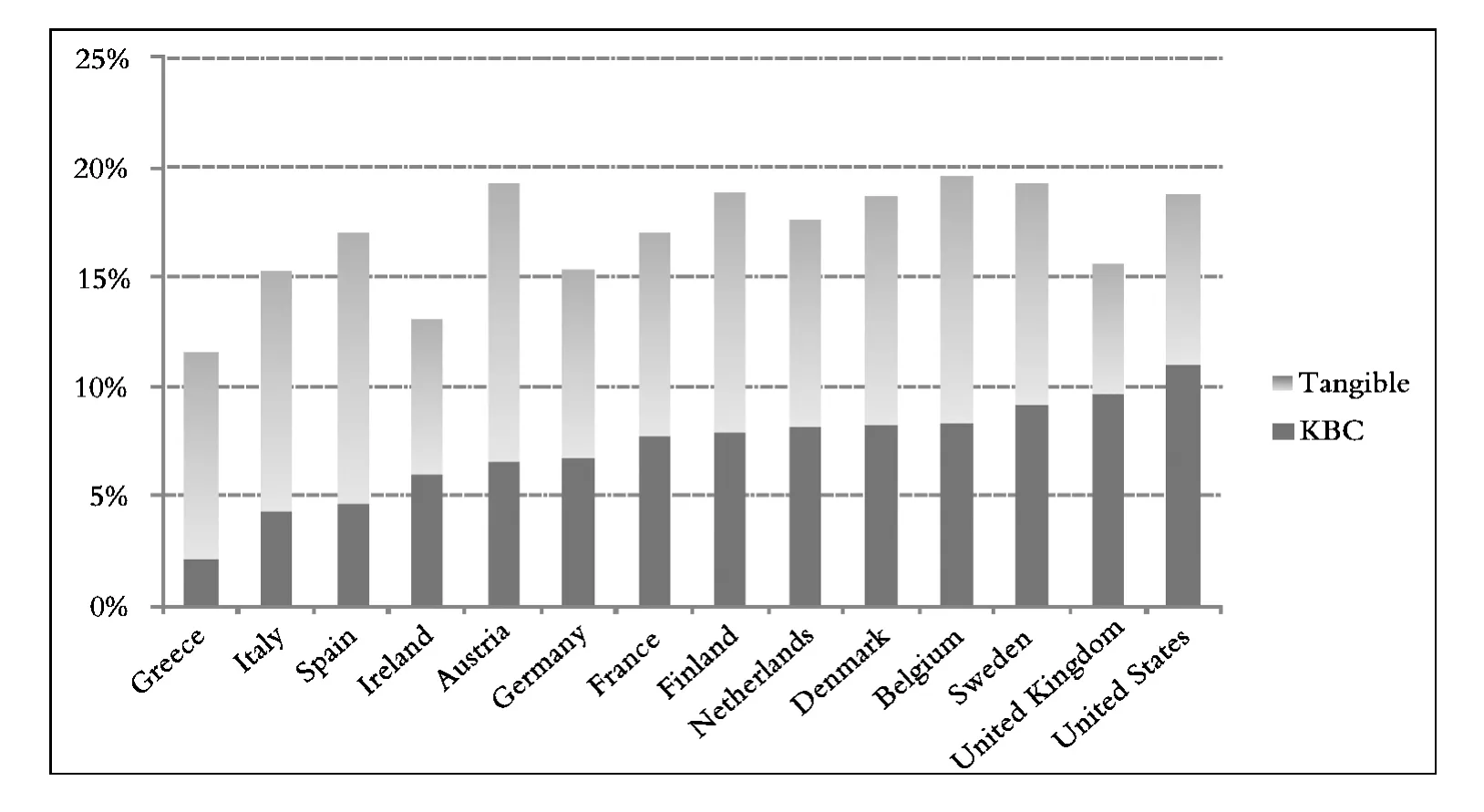

OECD 在2013年的KBC 会议上将“呼吁各国为KBC 提供合适的政策和组织机构框架”作为主要内容。此外,它们已经开始支持关于KBC 的研发和数据收集,而且正在检查KBC 的政策意义和测量方法。这一研究已经产生了诸多值得关注的事实。在OECD 发布的《2012年创新政策一览:瑞典》(2013)中,提到了瑞典KBC 的主要情况,“(1)许多发达经济体陆续变成了KBC 的密切使用者,这反映了OECD 经济长期的结构性、教育性和技术性的变化;(2)在瑞典、英国和美国,KBC 的投资已经等值或者超过在传统资本(机器、设备和建筑)上的投资。……最近的数据显示瑞典是OECD 国家中KBC 企业投资最大之一。2006年—2009年,上述在KBC上投资最大的国家在GDP 份额上进一步提升……在瑞典,在有形资本上的投资从占GDP 的10.6%下降到10.0%,然而KBC 占GDP 的比重几乎未变;(3)这些是在KBC 的企业投资份额上不同国家的显著区别,这些区别也与人均收入关联在一起”①OECD,Reviews of Innovation Policy:Sweden 2012,OECD Publishing,2013.p.106,p.104.。

这一报告(见图3)显示了2009年世界主要国家KBC 投资的情况。以瑞典为例,KBC 占GDP 的比重接近10%。而2008年间,瑞典R&D 占GDP 的比重仅为3.75%。这二者之间的差距还是非常显著的。

图3 2009年世界各国在KBC 和有形资产投资的变化情况

OECD 普遍认为,KBC 成为增长的新动力源泉。2013年2 月13 日—14 日,KBC②KBC 是Knowledge-based Capital 的简写,直译为基于知识的资本,主要与无形资产有关。会议在法国OECD 会议中心召开,欧盟秘书长葛利亚在关于KBC 的会议上提到了如下观点:在KBC 上的投资已经成为增长最重要的新源泉,甚至已经远远超越了R&D 研发的投资。“这是一个非常重要的题目。在KBC 上的投资正在成为增长的最重要的新动力。事实上,它已经成为许多国家经济复苏的重要动力。”③http://www.oecd.org/about/secretary-general/conference-knowledge-based-capital.htm.这样一些新变化意味着对创新动力理解的新变化:重心从传统的科技研发开始转向无形资产。“一项重要的,相对较新的,在政策思考上的转向是意识到创新多于R&D。然而创新上的研究传统上聚焦在大学、实验室、科学家和R&D 工人,最近的文献开始将注意力投放到所谓基于知识的资本(KBC)的重要性上。”④OECD,Reviews of Innovation Policy:Sweden 2012,OECD Publishing,2013.p.106,p.104.

如果真的如OECD 总体预测的那样,KBC 成为经济增长的新动力,而瑞典在过去的十年时间里已进行着调整,那么拉斯·马格纳斯的问题是可以给出肯定的回答的。这一变化是瑞典创新治理模式理念上的根本变化,这一变化不仅给予经济发展动力新的理解,更为重要的是在一定程度上抑制了瑞典悖论的恶化,理应引起我们的关注。

结论

所以,通过上述研究,我们可以概括出如下结论。

1、瑞典经济发展是为福利国家提供物质基础的,而这一发展的政治理念是人民之家,文化理念则是詹特法则。

2、在上述理念引导的基础上,瑞典国家的创新发展经历了如下历史阶段:(1)19世纪—20世纪初,受英国工业革命刺激,政府主要注重技术引进,并通过废除经济发展障碍、改革制度等方式推动技术发展;(2)20世纪初到90年代,推行自由主义的经济政策,有效地引导了技术创新的发展;(3)20世纪90年代以来,加入欧盟,通过共同体的方式提升自身应对全球危机的能力,此外逐渐形成了政府主导经济创新发展的特征。

3、在NIS 构建过程中,逐渐摆脱了政府为中心的治理模式,开始意识到网络治理对于推动创新系统发展的作用,强调人的因素与非人的因素在其中所起到的能动作用。

4、2000年以来,从技术驱动转向创新驱动,开始倾斜知识资本的投资,导致了基于KBC 创新模式的出现。

5、瑞典文化上的悖论让我们看到了瑞典人如何在遵循詹特法则的前提下,有效地保持着创新精神;经济上的悖论让我们看到他们如何在基于提升创新治理能力、KBC 等方面有效克服上述悖论。

6、在新的不确定条件下,尽管詹特法则这一文化承诺失去了原有的土壤,这极大制约了瑞典模式复兴的步伐,但是由于瑞典寻找到新的增长点,所以其复兴还是有着较大可能性。