批判性思维、创新氛围对员工创新行为的影响机制研究*

2015-12-02屠兴勇

屠兴勇

近年来,探索能够促进员工创新行为成为组织面临的挑战,也是研究者关注并力求解决的重要问题。员工创新行为是组织创新、组织行为和人力资源管理研究领域的一个热点话题,它直接关系到企业的生存和发展。为了获取更多的竞争优势、生存空间和长足的进步,组织需要比以往在其他方面更多的创新。文献回顾发现,围绕着这一研究主题,学者们主要从三个视角来探析员工创新行为的影响因素:首先,微观视角的员工创新行为研究主要聚焦于员工的个体特质与内在心理等因素的影响;其次,从宏观视角的组织情境出发关注环境特征与领导风格、组织愿景与价值观等的影响,这种视角的成果部分为跨层次研究,取得了一些令人欣慰的结果;最后从微观因素和宏观情境两者共同作用视角来进行研究,主要成果涉及中介效应模型和调节效应模型,例如,团队创新气氛在成员目标取向与创新行为之间存在调节作用、创造力创新自我效能调节团队沟通、工作不安全氛围与团队成员创新行为之间的关系等。中介效应模型研究发现,情境变量会通过影响个体内在心理间接作用于员工创新行为,组织创新氛围通过提升员工创新自我效能进而作用于员工创新行为。从整体上来看,学者们已不再单纯分析个体特质、领导行为或环境因素对员工创新行为的直接影响,而是更多研究这些因素如何复杂影响员工创新行为的内在机制。然而,研究者们发现如何有效促进企业员工的创新行为却成为组织持续创新的瓶颈。对于一般意义上的思维模式是否以及如何影响员工的创新行为尚未得到系统的理论与实证研究。因此,研究并澄清思维模式与员工创新行为的关系及其内在的连接机制具有特殊的理论价值,这种研究成为管理领域不可小觑的重要课题。

在诸多影响员工创新行为的前置变量中,学术界就创新氛围对员工创新行为的研究已取得了丰硕的成果,不少学者认为创新氛围不仅有助于组织整体绩效的快速增长,还能够帮助我们更好地解释或推动员工创新行为,然而实证研究和经验显示,对于创新氛围影响员工创新行为的过程机制还鲜有人进行全面的实证分析和系统检验。因此,创新氛围至今依旧是组织创新管理中一项棘手的问题。最新的研究表明,批判性思维是影响员工创新行为一个不可或缺的重要前置变量①江静、杨百寅:《善于质疑辨析就会有创造力吗:中国情境下的领导—成员交换的弱化作用》,《南开管理评论》2014年第17期。。

批判性思维是近年来研究领域的一个前沿主题,在管理界备受关注。这种思维在某种意义上是一种逻辑思维,敦促人们去探究和践行各种创新问题。随着商业竞争的不断加剧,越来越多的学者意识到批判性思维对员工和组织双重发展的重要性,如批判性思维对变革型领导行为的影响,批判性思维和情商等对领导者风格的影响等②Godzyk,K.E.,Critical Thinking Disposition Transformation Leadership Behaviors,Ph.D.Dissertation,University of Phoenix,2008.Alessio,F.A.,The Influence of Personality,Critical Thinking and Emotional Intelligence Attributes in Peruvian Managers'Leadership,Ph.D.Dissertation,University of Phoenix,2006.。整体来看,国内外就批判性思维的研究是围绕员工的认识论来展开的,通常与知识息息相关。目前文献中对于批判性思维的研究多停留在理论层面,对于批判性思维是否以及如何影响员工创新行为,已有的文献并没有给出清晰完整的答案,也尚未得到系统的理论与实证研究,尤其是从批判性思维和创新氛围视角对员工创新行为的具体影响机制和路径,还有待实证研究的进一步诠释和明晰。

根据创新氛围概念,创新氛围很可能充当批判性思维影响效应的中介变量。值得一提的是,创新氛围与批判性思维通常在文献中是被分开来进行研究的,这不能够为我们理解员工创新行为提供全面的理论分析和有价值的经验证据。本研究旨在希望针对上述现实问题和以往研究疏漏,同时为了能够有效测量上述概念间的关系,在结合前人研究的基础上构建一个更为全面的分析框架,运用调查问卷法,考察批判性思维对员工创新行为的影响过程,从微观层面澄清影响员工创新行为的重要变量及其内在作用机理具有特殊的理论价值与实践意义。

一、理论与研究假设

(一)概念界定

1.批判性思维。批判性思维(Critical Thinking)的概念,不同的研究者对此认识不同,至今无定论。有学者认为,批判性思维是态度、知识、技能的综合,也是为决定相信什么或做什么而进行的合理的、反省的思维③Ennis,R.H,.“Critical Thinking and Subject Specificity:Clarification and Needed Research”,Educational Researcher,1987.18(3):4-10.。在Meyers 看来,批判性思维是一种提出合适问题,并在没有必要替代解决方案的情况下提出解决方案的能力④Meyers,C.,Teaching Students to Think Critically,San Francisco:Jossey-Bass Press,1986.。西方学者King 对批判性思维内容进行了探索,发现无论批判性思维的具体内涵囊括什么,这种思维都是组织和员工的发展至关重要⑤King,P.M.,Kitchener,K.S.,Developing Reflective Judgment:Understanding and Promoting Intellectual Growth and Critical Thinking in Adolescents and Adults,San Francisco:Jossey-Bass Press,1994.。事实上,从西方学者对批判性思维研究的文献中可以看出,批判性思维是对组织经营过程中存在问题的必要反思,它的核心涉及一定程度的理性思考和信念,同时,批判性思维不乏情感因素方面的投射。相比之下,国内学者在这方面虽然进行了有益的尝试,但为数不多的研究依然停留在直接引用西方概念在中国进行验证性分析。究其原因,中国企业面临的种种特殊现象,并没有经历过严格意义上的批判性反思或批判性思维培养,员工在这方面的思维训练和素养在国内一直没有真正形成,这就要求组织通过一些与众不同的管理实践向员工传递一定的社会认知和反思的压力,确保员工创新行为有待提升。令人欣慰的是,经过批判地继承和发展,具有普遍意义并被大多数学者所能接受的解释为:批判性思维主要指相信什么或采取什么行动,做出目的明确的判断、推理、论证等思维过程①江静、杨百寅:《善于质疑辨析就会有创造力吗:中国情境下的领导—成员交换的弱化作用》,《南开管理评论》2014年第17期。。

2.创新氛围。创新氛围在组织的生存与发展过程中扮演着非常重要的角色。随着组织领域研究的不断深入,越来越多的学者开始关注创新氛围,但关于创新氛围的认识至今无定论。“创新氛围”(Innovative Climate)一词最初是由Amabile 等学者提出的,认为创新氛围是组织成员对其所处的工作环境的知觉描述,是个体成员感知到的工作环境中支持创新的程度。也有学者认为,创新氛围是指工作场所中与创造力或创新有关的环境因素,包括工作环境中与创新有关的政策及具体实践②West,M.A,.“The Social Psychology of Innovation in Groups”,In M.A.West&J.L.Farr(Eds.),Innovation and Creativity at Work:Psychological and Organizational Strategies,Chichester:Wiley,1990.。不难看出,国外学者普遍认为创新氛围反映了一定环境中支持创造或创新的程度。国内学者将创新氛围界定为存在于组织内部,是组织成员对所处的环境是否具有创新特性的主观知觉与描述,是组织成员的一致性认知体验③王雁飞、朱瑜:《组织社会化、信任、创新氛围与创新行为:机制与路径研究》,《研究与发展管理》2012年第24期。。杨百寅等认为,创新氛围包括理念倡导、学习培训、市场引导、评价激励和沟通合作等8 个维度④杨百寅、连欣、马月婷:《中国企业组织创新氛围的结构与测量》,《科学学与科学技术管理》2013年第8期。。刘云等在借鉴国外成熟量表的基础上开发了包括组织理念、团队支持和资源供应等在内的5 个维度的创新氛围量表。总体来看,创新氛围反映了组织成员对于组织创新环境所共享的、一致性的认知。国内外学者就创新氛围的理解和认识主要存在两种趋势:一是主观视角,认为创新氛围表现为组织成员感知到的与创新相关的工作环境,二是客观视角,认为创新氛围是组织中与创新相关的客观工作环境。本研究主要涉及主观视角的感知到的工作环境,借鉴Amabile 等的诠释和邱皓政的相关研究成果,将创新氛围定义为组织成员对其工作环境可以感知和测量的,并影响员工创新行为的一组特质,包括激励机制、团队协作、组织促进和上级支持等。其中,激励机制是指单位鼓励员工提出有创意的点子,并予以奖励;团队协作是指组织成员在工作过程中进行交流与探讨,互相协助完成工作;组织促进是指单位为员工创造顺畅沟通、交流的氛围;上级支持是指能够得到领导适当的授权和领导的支持等⑤Ekvall,G,.“Organizational Climate for Creativity and Innovation”,European Journal of Work and Organizational Psychology,1996,5:105-123.邱皓政:《组织环境与创新行为:组织创新量表的发展与创新指标的建立》,《南开管理评论》2010年第1期。。

3.员工创新行为。员工创新行为(Employee Innovation Behavior)的具体内涵,背景不同的学者对此的认识与解读不同。从上个世纪末期以来,管理领域的学者开始关注个体层面的创新行为。早期学者普遍认为员工创新行为是一种不同寻常的新思想,是一种改变个体现状的意愿或方式,它使我们的工作更有效率。在Amabile 看来,创新行为是员工有了新的想法并付诸实施的具体行为。Scott 和Bruce 认为,员工创新行为始于个体识别问题,进而产生创新构想,并将其付诸实践,最终把它转化为新的产品的行为⑥Scott,S.G,Bruce,R.A,.“Determinants of Innovative Behavior:A Path Model of Individual Innovation in the Workplace”,Academy of Management Journal,1994.37(3),pp:580-607.。Zhou 和George 认为创新行为使员工不仅有了新的想法,还要付诸实施的行为,员工创新包括想法的产生、内容、推广与发展执行方案⑦Zhou,J.,George,J.M,.“When Job Dissatisfaction Leads to Creativity:Encouraging the Expression of Voice”,Academy of Management Journal,2001.4(4),pp:682-696.。毋庸置疑的是,员工创新行为有助于员工自身、群体和组织更好地完成任务,它是组织创新的源泉和起点。Kleysen 和Street 通过文献研究归纳出个体创新行为是指将有益的创新予以产生以及应用于组织的个人行动,具体包括寻找机会、产生想法、形成调查、支持以及应用五个阶段①Kleysen,F.R.,Street,C.T,.“Towards a Multi-dimensional Measure of Individual Innovative Behavior”,Journal of Intellectual Capital,2001.3(2),pp.284-296.。Janssen和Van Yperen 提出,员工创新行为包括3 个维度:创新思维产生、创新思维促进和创新思维实现②Janssen,O.,Van Yperen,N.W,.“Mployee's Goal Orientations,the Quality of Leader-member Exchange,and the Outcomes of Job Performance and Job Satisfaction”,Academy of Management Journal,2004.27(3),pp.368-384.。国内学者认为创新行为就是员工有了新的想法并能提高工作效率的行为,也有研究者认为创新行为是员工产生了新的想法并体现为各种创新的行为。最新的研究表明,员工创新行为是员工运用自身知识和能力提出有价值的新思想或创造有价值产品的行为结果③杨百寅、连欣、马月婷:《中国企业组织创新氛围的结构与测量》,《科学学与科学技术管理》2013年第8期。。奠基于上述诸多研究成果,我们将个体层面的创新行为称为“员工创新行为”。同时鉴于学界对员工创新行为的定义不一,本研究关注的是个体层次的创新,将员工创新行为界定为员工在工作过程中,产生创新构想或提出问题解决方案,并努力将之付予企业实践的行为。

(二)研究假设

1.批判性思维与员工创新行为。创新的起点在于问题的提出,只有了解问题所在,才能提出恰当的问题,而恰当问题的提出则是通过对现状批判性反思与分析得来的。具有批判性思维的员工比较容易冲破固有思维模式的限制,容易形成良好的创新氛围,最终形成创新行为④戴维·希契柯克:《批判性思维教育理念》,张亦凡、周文慧译,《高等教育研究》2012年第11期。。这些员工思维开放,对不同的意见采取宽容态度,他们深知创新的过程充满了各种不确定性,但这一过程本身会促进创新行为的提升。尽管理论界对批判性思维与员工创新行为的关系还没有取得完全一致的结论,但为数不多的学者认为批判性思维对创新行为具有不可忽视的重要作用。值得一提的是,具有批判性思维的员工在工作过程中求知欲望比较强,并愿意尝试学习和理解⑤Facione,P.A.,Critical Thinking:A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction,California:California Academic Press,1990.,他们习惯于运用批判性思维的视角去处理工作中遇到的各种问题,这对员工创新行为有积极的影响。此外,具有批判性思维的员工能够在短时间内敏锐地捕捉到问题的关键,更能迅速提出新颖的不同解决方案或替代观点。反过来说,要执行创新的行为,就需要在明晰事物的基础上,借助于对各种问题的批判性反思与分析,提出新颖的问题和方案,而这一过程恰恰需要批判性思维。基于以上分析,本研究提出如下假设:

假设1:批判性思维与员工创新行为显著正相关。

2.批判性思维与创新氛围。目前,围绕创新氛围产生了许多具有建设性意义的成果,但针对批判性思维与创新氛围关系的研究方显不足,数量有限的研究(主要是在心理学和教育学领域)虽然对这一课题进行了探讨,但这些研究要么仅仅探讨了批判性思维的核心内涵(如质疑辨析)对员工创造力的影响,要么考察批判性思维在管理领域存在的意义,这些可能限制了我们对工作中批判性思维的确切认识和深入了解。事实上,创新实际具备对事物积极建构和解释的作用和功能。从这个意义上讲,具有批判性思维的员工通过解释我们发现事物的重要性,根据掌握的信息对最可能发生的和不可能发生的事情做出正确推理和创新⑥彼得·费希万、诺琳·费希万、爱格尼丝·蒂瓦里、费利克斯·尤恩:《作为普遍人类现象的批判性思维——中国和美国的视角》,《北京大学学报》2009年第1期。,而且在以创新为导向的工作中,坚定了自己与同行或他人同心协力的信念。这些员工深知,在知识经济时代,一个人不可能拥有工作所需的全部技能,在有限的时间内,与人交流和探讨问题可以促进工作的顺利展开,同时有利于形成顺畅沟通和交流的氛围。如此一来,具有批判性思维的员工可以使自己自信地面对各种难题,更好更快更高效地完成工作任务。根据Facione 提出的自我调节理论,掌握批判性思维的个体重视对自我认知过程的评价,在评价的过程中对错误的观点进行修正,这样也能够帮助员工面对创新中的错误和过失,强化员工创新过程中的创新氛围。

基于以上理论分析,本研究认为,批判性思维能强化创新氛围,因此提出如下假设:

假设2:批判性思维与创新氛围显著正相关。

3.创新氛围的中介作用。本文认为,批判性思维、创新氛围与员工创新行为三个变量之间存在相应逻辑关系,即批判性思维促进创新氛围的建成,进而提升员工创新行为。我们采用创新行为理论,来探索批判性思维对员工创新行为的影响机制。进而言之,我们在关注如何提升员工创新行为的同时,也应该关注创新氛围问题。尤其是当员工从事创新活动面临挑战、面临时间有限时,更加需要一套内在环境或机制保证个体持续努力以完成目标,创新氛围就发挥着如此重要的作用。创新行为理论指出,创新氛围对个体行为能够产生重要的积极影响。

首先,员工在做出某种行为时,需要对自身解决问题的能力和其他条件进行必要评估,只有当员工具有对环境特征认知和相应的识别时,才能面对创新过程的各种复杂性。以往的研究表明,当工作环境对采取创新的工作方式持鼓励和认可态度时,员工们更有可能产生不同寻常的、有益的点子①Shin,S.J.,Zhou,J,.“Transformational Leadership,Conservation,and Creativity:Evidence from Korea”,Academy of Management Journal,2003.46,pp.703-714.。所以当员工认识到组织的创新氛围存在时,他们就会表现出更多的创新行为。现有的文献是从两个方面来分析创新氛围对员工创新行为的影响:其一,创新氛围通常能给员工带来团队协作和团队支持,增强了员工的工作自主性,在此背景下,一旦员工确定了工作目标,其潜能就会得到更大程度的发挥,进而促进创新行为的发生;其二,创新氛围可以加剧员工之间的信息沟通,促进他们之间的互相学习与经验借鉴,这也会促发员工创新行为。实证研究表明,创新氛围对员工创新行为有促进作用②Dohar,Z,.“A Group-level Model of Safety Climate:Testing the Effect of Group Climate on Micro Accidents in Manufacturing Jobs”,Journal of Applied Psychology,2000.85,pp.587-596.。因此,根据上述理论推断、相关文献支撑以及进一步研究的需要,我们提出如下假设:

假设3:创新氛围有助于员工创新行为的提升。

其次,创新氛围在批判性思维与员工创新行为之间起着中介作用。研究表明,批判性思维有助于从个人认识论的角度去把握周围环境现象,进而使个人具有把握客观世界和规律的理性精神,这种精神能够有效提升自己在创新过程中的自信心。据此,具有较高批判性思维的员工在创新过程中能发挥主观能动性去发现和解决问题,从而促进创新氛围的形成,推动创新行为的产生。本文认为,批判性思维能够通过强化创新氛围,进而促进创新行为的产生。基于以上分析,提出如下假设:

假设4:创新氛围在批判性思维对员工创新行为的影响中起中介作用。

二、研究设计

(一)研究样本

本研究的调查对象是不同地区多个企业的员工。为保证研究的企业涵盖多种类型,本次调研主要采用便利抽样法和滚雪球抽样法来发放问卷,从而使问卷结果更具有广泛代表性。首先,我们通过所在管理学院的校友会和调研地区的相关政府部门提供的与其有着紧密合作的多个企业名单和联系方式,主要包括深圳、上海、兰州和银川等地区的企业;然后,通过电话和电子邮件的形式说明此次调研的目的、对象和方法,征得企业同意后再安排联系人以及确定调研时间和地点。问卷包括被调查者的收入情况、工作年限、受教育程度、所在部门、公司类型、行业性质和公司规模等,主要通过两种方式进行发放,从而保证样本数量能满足统计分析的要求。一种是亲自到现场发放问卷,向调查对象强调此次调研的主要内容、重要意义以及所有信息仅作为学术用途并保密,然后详细介绍和解释问卷中较为专业的术语及其填写方法与注意事项,并鼓励企业根据实际情况进行填写,最后由联系人负责收回;另一种是采用与政府合作的发放问卷,将问卷放入调研信封,并将此次调研的目的、意义、填写要求和说明与注意事项等信息附在问卷首页,最后由政府部门负责人或联系人收集后,通过邮寄等方式寄回。发放时间为2014年7 月至2014年11 月,一共调研了47 个企业,共发放问卷640 份,回收问卷451 份,剔除无效问卷后,剩余有效问卷322 份,问卷有效率为50.31%,研究数据具有较高的稳定性,详见表1。

表1 样本基本描述(N=322)

表1 的基本统计结果表明,从工作年限来看,5年以下员工占46.3%,说明工作年限较少的员工人数较多;从受教育程度来看,本科占66.1%。员工良好的受教育程度有助于对调查问卷的理解,这在一定程度上保证了回答问题的准确性,使得问卷的质量得到了保证。此外,表1 结果显示,股份制企业的员工占比75.5%,占比最高;从事制造、金融和保险的员工占比相对较多;500 人以上的企业占比最大,为49.4%。

(二)研究变量

本研究所采用的测量工具主要是在参考学者已有的相关研究基础上,结合我国企业的实际情况进行一定的调整、修订而成的。主要通过以下几个步骤来实现量表构建:首先,初始问卷的形成。本研究采用“双向翻译”的方法对国外量表翻译成中文,然后邀请精通英语的相关专家译成英文,再进一步适当修正,形成本研究的初始调查工具;其次,企业员工和专家的结构化访谈。研究者就研究量表中的相关内容,选取企业管理者、员工及该领域的专家,对他们进行了结构化访谈,根据反馈的意见,在不改原始量表基本内容的前提下,对量表的题项进行修订和完善;最后,预试。预试是在接受访谈的企业员工中进行的,在综合考虑内容效度以及文字表述企业实际情况后,将该问卷进行小范围预调研。选择了69 位企业员工填写本量表,并个别进行跟踪访谈,征求意见。我们还对样本进行探索性因子分析,选取共同度高和因素负荷高的项目,调整或删去含义不明确以及存在歧义的项目。然后请相关领域的专家对项目进行仔细审核,最终确定问卷的测量项目。所有量表采用Likert-5 点设计,让受访者自评自己的创新表现,计分方式从“完全不符合”到“完全符合”依次计1 到5 分。下面,我们将对一些相关量表以及测量加以说明。

1.批判性思维。该量表最初版本是江静和杨百寅所发展的5 条目的量表,信效度较高①江静、杨百寅:《善于质疑辨析就会有创造力吗:中国情境下的领导—成员交换的弱化作用》,《南开管理评论》2014年第2期。。后来根据初试的结果和本研究的需要,经过修改,剔除了其中1 个条目,最终形成了适合测评员工批判性思维的4 个条目的量表。条目包括“认真考虑问题背景,并慎重做出判断”、“根据问题,采取针对性的策略”等。

2.创新氛围。借鉴Amabile 等编制的创新氛围量表,该经典量表已在相关领域得到了实证检验,信效度较高②Amabile,T.M.,et al,.“Assessing the Work Environment for Creativity”,Academy of Management Journal,1996.39(5),pp.1154-1184.。本文根据研究需要经过修订后最终选取了激励机制、团队协作、上级支持和组织促进4 个维度的相关题项,形成本研究的创新氛围量表。修订后的量表共包括14 个条目,让受访者根据自己的真实感受,对创新氛围的各维度进行评估,得分越高表示创新氛围越好。

3.员工创新行为。目前有关员工创新行为的测量主要有Scott 和Bruce 编制的单一维度的创新行为问卷和Kleysenhe 和Stree 编制的个人创新行为量表③Scott,S.G,Bruce,R.A,.“Determinants of Innovative Behavior:A Path Model of Individual Innovation in the Workplace”,Academy of Management Journal,1994.37(3),pp.580-607.。为了准确地考察与分析员工的创新行为,在借鉴Scott 和Bruce 编制的个人创新行为量表的基础上,结合本文的研究特征进行了取舍修正,最终形成了单一维度的4 个题项。该量表经国内外学者多次验证,信效度较高。

4.控制变量。已有的研究表明,员工的性别、年龄、教育程度、年收入等人口变量对员工创新行为有显著影响,所以研究将对这些变量加以控制。控制变量的具体测量方法如下:性别:1 代表“女”,2 代表“男”;年龄:1 代表“29 岁以下”,2 代表“30—39 岁”,3 代表“40 岁以上”;教育程度:1 代表“大专及以下”,2 代表“本科”,3 代表“硕士及以上”;年收入:1代表“5 万以下”,2 代表“6—10 万”,3 代表“11—20 万”,4“21 万以上”;工作年限:1 代表“5年以下”,2 代表“6—10年”,3 代表“11年以上”。

(三)统计分析

本研究采用IBM SPSS 20.0 与AMOS 20.0 统计软件进行数据处理。

三、实证结果与分析

(一)描述性统计与相关分析

表2 变量描述性统计与相关分析

主要变量的均值、标准差和相关系数表2 所示。可以看到,批判性思维与员工创新行为显示出很强的正相关(r=0.396,p<0.01),批判性思维与创新氛围显著正相关(r=0.322,p<0.01),创新氛围与员工创新行为也显示出正相关(r=0.468,p<0.01),总体来看本文假设1—3 得到了初步支持。以上单变量分析结果并未控制其它因素的影响,为获得更为稳健的证据我们接下来进行同源方差检验和信效度分析。

(二)同源方差检验

在问卷调查时,因每份问卷均由同一人填写,容易出现同源偏差的问题。本研究采取Harman 的单因子检测方法,对同源方差的严重程度进行检验,即将问卷所有条目一起做因子分析,在未旋转时得到的第一个主成分,反映了同源偏差的量。在本研究中,将问卷所有条目一起做因子分析,在未旋转时得到的第一个主成分解释了24.049%的变异量,未超过建议值50%,因此,所测变量间的同源方差现象不会影响结论的可靠性。此外,根据Siemsen 等的研究,可以通过统计检验中的交互项效应显著来认定同源方差的影响程度①Siemsen,E.,Roth,A.,Oliveira,P,.“Common Method Bias in Regression Models with Linear,Quadratic,and Interaction Effects”,Organizational Research Method,2010.3(3),pp.456-476.。本文将在随后的调节效应检验中对此做进一步分析。

(三)信效度分析

作为实证研究的重要环节,只有满足信度和效度要求的实证分析,其分析结果才具有说服力。结构效度指测量工具的内容能够推论或衡量抽象概念的能力,其测量是从潜变量入手,利用可测量的相关系数测量,也可以用主成分分析,帮助考察所涉及的问题即可测条目的重要性。第一个主成分的方差贡献率的大小反映可测条目对潜变量或所研究目标的贡献,贡献率越大说明与所研究问题或领域关系越密切,一般认为大于40%较好②易丹辉:《结构方程模型方法与应用》,中国人民大学出版社2008年版。。本研究各构念的累积解释方差均大于50%,这说明各构念因素结构清晰,因子成分理想。关于信度检验,只有当可靠性系数不小于0.7 时,才认为测量时可靠的。本研究alpha 系数值均大于0.7,因此认为问卷的度量具有可靠性。具体来说:

批判性思维问卷包括4 个题项。KMO 检验为0.720,Bartlett 球形检验结果在0.001 水平上显著,表明数据呈较好的线性,适合进行因素分析。4 个题项的因素负荷都在0.5 以上,在0.53—0.77 之间,解释总方差的53.665%,这也保证了因素分析的有效性。问卷的α 系数为0.721,表明问卷信度良好,比较可靠。

创新氛围的整体Cronbach's α 系数为0.887,AVE 为0.662。分量表中激励机制的α 系数为0.878,团队协力的α 系数为0.769,组织促进的α 系数为0.790,上级支持的α 系数为0.814,这说明问卷总体信度良好。KMO 检验为0.820,Bartlett 球形检验结果在0.001 水平上显著。探索性因子分析结果抽取了4 个特征根大于1 的公共因子,解释总方差为73.927%,所有项目的因子载荷在0.5 以上。x2/df=2.455,GFI=.970,RMSEA=.061,RMR=.035,AGFI=.912,NFI=.974,说明问卷结构效度良好。

员工创新行为问卷包括4 个题项。KMO 检验为0.741,Bartlett 球形检验结果在0.001 水平上显著,表明数据呈较好的线性。4 个题项的因素负荷都在0.6 以上,在0.60—0.73 之间,解释总方差的62.393%,这也保证了因素分析的有效性。问卷的α 系数为0.738,表明问卷信度良好。

本研究采用的度量方式都选自现有文献中较为成熟的量表。在正式调研之前,我们进行了预调研,根据反馈回来的建议和意见进行了相应地修改,确保被试者能够准确理解题项的内容,保证了测量工具的内容效度。此外,我们采用AMOS 软件对所有测量题项,三个设定因子研究模型进行验证性因子分析。结果显示,三个因子均高于0.4 的最低负荷系数值,没有产生交叉载荷,具有统计意义。四因子模型验证性因子分析主要拟合指数为:x2/df=2.292,小于3;RMSEA=.030,小于0.08;RMR=.010,GFI=.996,AGFI=.980,NFI=.991,均大于0.9。依据拟合优度指数判断,本研究测量量表具有较好的结构效度。

(四)假设检验

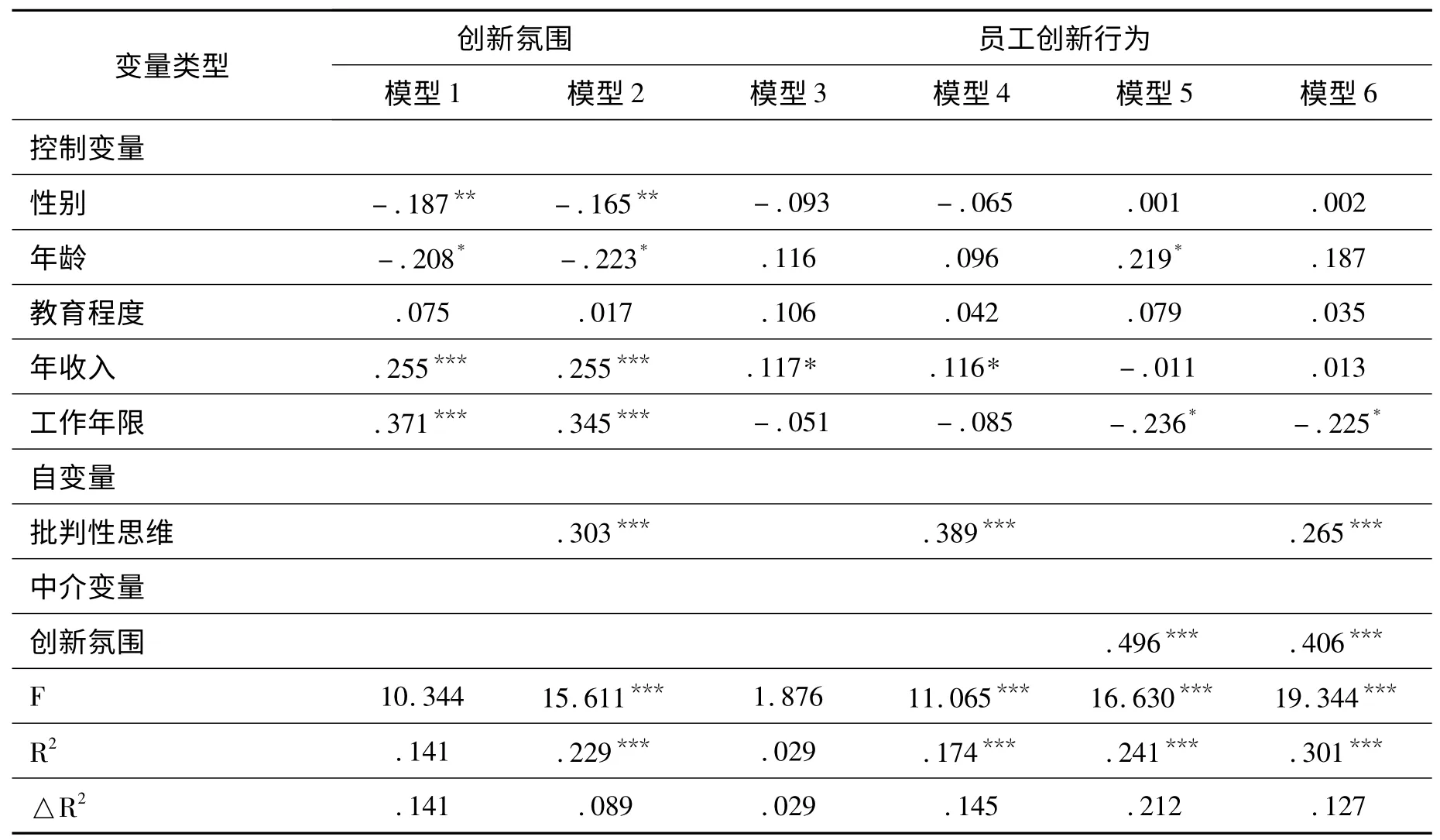

本研究根据Baron 和Kenny 提出的检验中介变量的四个回归方程,考察创新氛围在批判性思维与员工创新行为之间是否具有中介效应①Baron,K.B.,Kenny,D.A.,“The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations”,Journal of Personality and social Psychology,1986.51(6),pp.448-452.。具体而言:(1)批判性思维对创新氛围是否具有显著影响;(2)批判性思维对员工创新行为是否具有显著影响;(3)检验创新氛围对员工创新行为是否具有显著影响;(4)如果前三个方程成立,继续检验批判性思维、创新氛围对员工创新行为是否具有显著影响,此时如果批判性思维对员工创新行为的作用减弱甚至不再显著,说明创新氛围的中介作用成立。实证结果报告见表3。

表3 创新氛围在批判性思维和员工创新行为间中介作用的回归分析(基于变量)

表3 的模型1 显示,人口统计学变量中教育程度不会显著影响创新氛围。进一步,模型2 表明批判性思维对创新氛围具有显著的正向影响(β=0.303,p<0.001),在控制其它变量的影响之后,批判性思维可以解释创新氛围8.9%的变异,该结果支持了本文的研究假设2。而模型3回归结果表明,年收入对员工创新行为影响显著(β=0.117,p<0.05)。在这些控制变量放入回归方程基础上,我们进一步将自变量批判性思维放入回归方程,结果发现它对员工创新行为具有显著的正向影响(β=0.389,p<0.001),额外的变异解释量增加了14.5%(见模型4),所以本文的假设1 也成立。同时,创新氛围对员工创新行为也有显著的正向影响(β=0.496,p<0.001),能够额外解释员工创新行为21.2%的变异量,因此该实证结果验证了假设3。最后,考察创新氛围和批判性思维共同对员工创新行为的影响,如模型6 所示,创新氛围具有显著的正向影响(β=0.406,p<0.001),而批判性思维的影响由原来的0.389 降低为0.265(p<0.001),在基于维度层面,批判性思维的影响由原来的0.389 降低为0.342(p<0.001)、0.319(p<0.001)、0.267p<0.001),依据Baron 和Kenny 的判断方法,上述实证结果表明,创新氛围(维度包括激励机制、组织促进和上级支持)在批判性思维与员工创新行为之间扮演部分中介的角色,从而假设4 得到了证实。

表4 创新氛围在批判性思维和员工创新行为间中介作用的回归分析(基于维度)

四、研究结论与讨论

(一)研究结论

本研究以创新行为理论为基础,以创新氛围这一独特视角探讨了批判性思维对员工创新行为的影响机制。进一步,结合我国人力资源和组织行为领域的实际情况,检验了批判性思维对创新氛围以及创新氛围对员工创新行为的影响过程与力度是否会发生变化。实证检验发现:

首先,深化理解批判性思维对员工创新行为的影响机制。本研究提出的假设1 描述了批判性思维对员工创新行为具有显著的正向影响作用,实证检验支持了假设1。这与以往的研究观点一致,比如江静和杨百寅的研究指出批判性思维是影响员工创造力的一个重要因素。孤立地看,根据批判性思维内涵,可以推论,它是员工创新行为的重要前因变量,对员工创新行为起着指示作用。这一实证研究结果对有效推动批判性思维理论在管理学领域的发展,并进一步对丰富员工创新行为理论具有重要的启示。以往的研究大多是从员工个性和心理特征等视角出发探析对员工创新行为的影响,从批判性思维为研究员工创新行为提供了新的视角,也对长期以来的诸多研究提供了重要的补充。

其次,本研究依托创新氛围理论,证明了创新氛围在批判性思维与员工创新行为之间发挥着中介作用。批判性思维作为新近提出一种思维模式和认知方式,尽管在批判性思维及其有效性方面的研究取得了初步的研究成果,但是,要全面地理解批判性思维与员工创新行为之间的关系,还需进一步探索其发挥作用的机理。假设4 描述了批判性思维、创新氛围与员工创新行为之间的关系。从实证结果看,假设4 得到了统计检验的支持,表明批判性思维部分地通过创新氛围来影响员工创新行为。因此,我们认为创新氛围是员工创新行为的重要源泉之一。

(二)理论意义

1.丰富批判性思维与其结果变量关系及相关作用机制的研究。截至目前,对于批判性思维是否以及如何促进员工创新行为还不是很清楚。针对现有研究空白,本研究从自我调节和社会认知理论视角揭示了批判性思维对员工创新行为的重要影响机制,并进一步检验了创新氛围在其中所发挥的重要作用,也为员工获得更多的竞争优势提供了重要启示。与以往研究不同,本文首次将创新氛围运用到批判性思维对员工创新行为的影响过程中,验证了批判性思维通过创新氛围影响员工创新行为,这为解释批判性思维的作用机制提供了新的理论视角。可以说,本文以创新氛围作为中介变量来探索批判性思维对员工创新行为的影响机制,不仅是对批判性思维和员工创新行为研究的全新解释,而且是对已有管理研究成果的重要拓展和补充。

2.从关注员工批判认知的视角,对员工创新行为影响因素研究的推进,拓宽了创新行为与管理的研究领域。以往的研究发现,个体特质和领导行为都能够影响员工创新行为。虽然诸多成果令我们对员工创新行为影响因素的认识不断深化,但这些零星发现仅是开拓性的并非系统研究的结果,目前理论界的积累显然也不充分。而且,以往也没有涉及批判性思维对员工创新行为影响的直接相关研究。在这种情况下,本研究从关注员工批判性认知的视角,研究了员工创新行为提升的前因即批判性思维,并寻找到嫁接员工创新行为发展的一座桥梁即创新氛围。由此可见,这一研究成果为解释员工创新行为的前因提供了新的理论视角和指导。

(三)管理实践启示

本研究获得的一些新颖结论,为怎样高效提升员工创新行为这一重要问题提供了新的思路,对中国企业管理实践具有重要的指导意义,主要表现在:(1)研究结果有助于组织对批判性思维予以重视,并进行有针对性的实施和跟踪观察。根据本文的研究,批判性思维部分通过创新氛围来影响员工创新行为。因此,组织可以积极利用批判性思维来增加员工创新氛围,最终促进员工创新行为的发生。值得注意的是,组织管理者要认识到“批判”是一种对创新行为有积极促进作用的思维方式,正确认识和使用具有批判性思维的员工,这就要求企业在人力资源管理的各个环节重视对员工批判性思维的考察、培养和鼓励。组织在将批判性思维投入到具体实践管理中时,要相应地鼓励员工创新氛围,从而使得批判性思维能够发挥尽可能多的价值和效用。

(2)提高对创新氛围的重视。根据本文的研究结论,创新氛围是提升员工创新行为的一个关键前因机制。因此,在知识经济的剧烈竞争背景下,组织要适当地鼓励员工进行创新氛围,从而更好地适应组织环境的变化,提升创新行为。同时要认识到,识别并提供有助于创新氛围的情境条件和管理措施已经成为管理者面临的一项重要任务。

(四)研究局限与未来展望

作为一个创新型的研究,尽管本文取得了一些鼓舞性的研究成果,但由于种种原因导致的局限也不容忽视,一些有潜力的研究方向也有待后续的研究予以澄清。首先,本研究只是简单地指出了批判性思维存在的价值和意义,并对员工创新行为的提升给出了一种解决思路。根据本研究对批判性思维相关研究的梳理可以看出,批判性思维仍处于发展初期的概念化阶段。因此,未来研究不仅有必要对批判性思维理论与其他认知理论的区别和增量效应进行可信的理论和实证探讨,还需用深度访谈等质化研究的方式,进一步探索批判性思维对员工行为的影响过程,丰富批判性思维与其前因和后果变量关系以及相关作用机制的研究,并加以实证检验。

其次,本研究将创新氛围这一变量纳入到批判性思维对员工创新行为影响的研究中进行探讨,具有一定的尝试意义,结果也初步证实了创新氛围在批判性思维与员工创新行为之间关系中起到中介作用,这意味着有可能还有其它变量在批判性思维与员工创新行为之间具有中介效用。因此,未来的研究需要进一步挖掘这些潜在的中介变量,以更加完整地揭示连接二者之间关系的内在机制。

最后,与以往的很多实证研究一样,在研究设计方面,本研究进行的是横截面设计,因而并不能真正推断变量之间的因果关系。尽管我们从理论上构建了批判性思维与员工创新行为之间关系的一个整合模型,并通过多来源收集数据,提高研究结论的可靠性。但其中更为复杂的关系还需进一步验证。此外,本研究横截面研究数据无法有效地反映本研究的阶段特征。这对揭示变量间的因果关系和阶段性略显不足,未来研究应采用纵向研究设计,可以考虑在多个时间点对多个变量进行同时测量,然后考察这些变量的变化和变量间的影响关系。