杨宝元教授治疗冠心病心绞痛临证用药遣方规律探析

2015-12-02任朝霞

任朝霞

(河北省唐山市中医医院门诊部,唐山063000)

杨宝元教授治疗冠心病心绞痛临证用药遣方规律探析

任朝霞

(河北省唐山市中医医院门诊部,唐山063000)

目的探讨杨宝元教授治疗冠心病心绞痛患者的中医证型和中药用药规律,并进行多元性统计分析,总结其用药规律、用药特点、类方应用规律等。方法对杨宝元教授专家门诊符合冠心病心绞痛诊断标准且疗效良好的病例进行回顾性分析,采用传统研究与现代数据挖掘技术相结合的方法进行探究。结果①证型分布频次以气虚血瘀证(42)和阳气虚衰证(38)最为常见;②症状分布:全部患者都存在心悸怔忡、胸闷胸痛的症状;③药物使用频次:单味药中使用频率较高的依次是炙甘草(178)、酸枣仁(142)等,理气药(6)和活血药(5)出现频率较高。④探索因子分析和聚类分析结果:探索性因子分析得出14个因子,聚类分析获得瓜蒌、薤白、半夏等10个聚类方。结论与讨论杨宝元教授认为冠心病虚实夹杂证最为常见。阳气不足,瘀血阻滞是最常见的治病因素;杨宝元教授治疗冠心病心绞痛用药特点:理气药和活血药使用最频繁。

冠心病;心绞痛;杨宝元;用药遣方;心悸

杨宝元教授是唐山市中医医院副院长兼心内科主任,从医数十年来,一直致力于冠心病的临床研究,学验俱丰,通过回顾性研究杨宝元教授专家门诊病例系统总结其学术经验,传承其学术思想。

1 资料与方法

1.1 一般资料收集2013年8月—2014年7月杨宝元教授专家门诊符合冠心病心绞痛诊断及符合此次研究标准的且效果良好(症状改善较明显者)的病例210例。

1.2 研究方法根据整理医案中记载的患者的一般信息和患者的症状体征及四诊比较全面者,并作出疾病诊断和中医证候诊断;收集处方、用药,如果为复诊患者,只收录初诊信息。

1.3 诊断标准

1.3.1 冠心病心绞痛西医诊断标准参照国际心脏病学会和协会及世界卫生组织临床命名标准化联合专题组报告《缺血性心脏病的命名及诊断标准》[1]制定。

1.3.2 冠心病心绞痛中医证候诊断标准参照《中药(新药)临床研究指导原则》[2]2002年版)中冠心病心绞痛中医证型辨证。

1.4 医案选取标准

1.4.1 纳入标准①符合上述西医诊断及分类、分级标准;②所选医案的处方为中药汤剂。

1.4.2 排除标准①不符合上述诊断标准;②经检查证实为急性心肌梗死;③近期有感染、外伤、手术史者;④合并有其他系统慢性疾病者;⑤未按规定用药或资料不全者;⑥正在参加其它临床试验者。

1.5 建立病例资料标准化数据库

1.5.1 名词术语的规范化中医名词术语按照朱文峰主编的《中医诊断学》[3]和王永炎主编的《中医内科学》[4]中进行规范。证型、治则治法的描述按照《中华人民共和国国家标准中医临床诊疗术语》[5]进行统一、规范。中药名称以高等医药院校教材第七版高学敏主编的《中药学》[6]进行统一规范。

1.5.2 建立数据库(1)将入选的210例冠心病心绞痛患者的一般资料及症状、证型、方剂,药物组成依次录入表格,建立Excel 2007数据库。并进行多次校对,以确保数据的准确性。

1.5.3 统计分析用SPSS17.0软件对Excel 2007数据库的内容进行统计分析。运用频次分析、探索性因子分析和聚类分析方法对所得数据进行统计分析。

2 结果

2.1 患者证型分布210位患者,有的两种证型并存,统计过程中以症状相对较重的证型为统计证型,证型及证型频数分布见图1。

图1 患者证型频数分布

2.2 患者症状分布症状出现频次在前15位的症状频次分布如图2所示。

图2 患者症状频次分布

2.3 药物分析

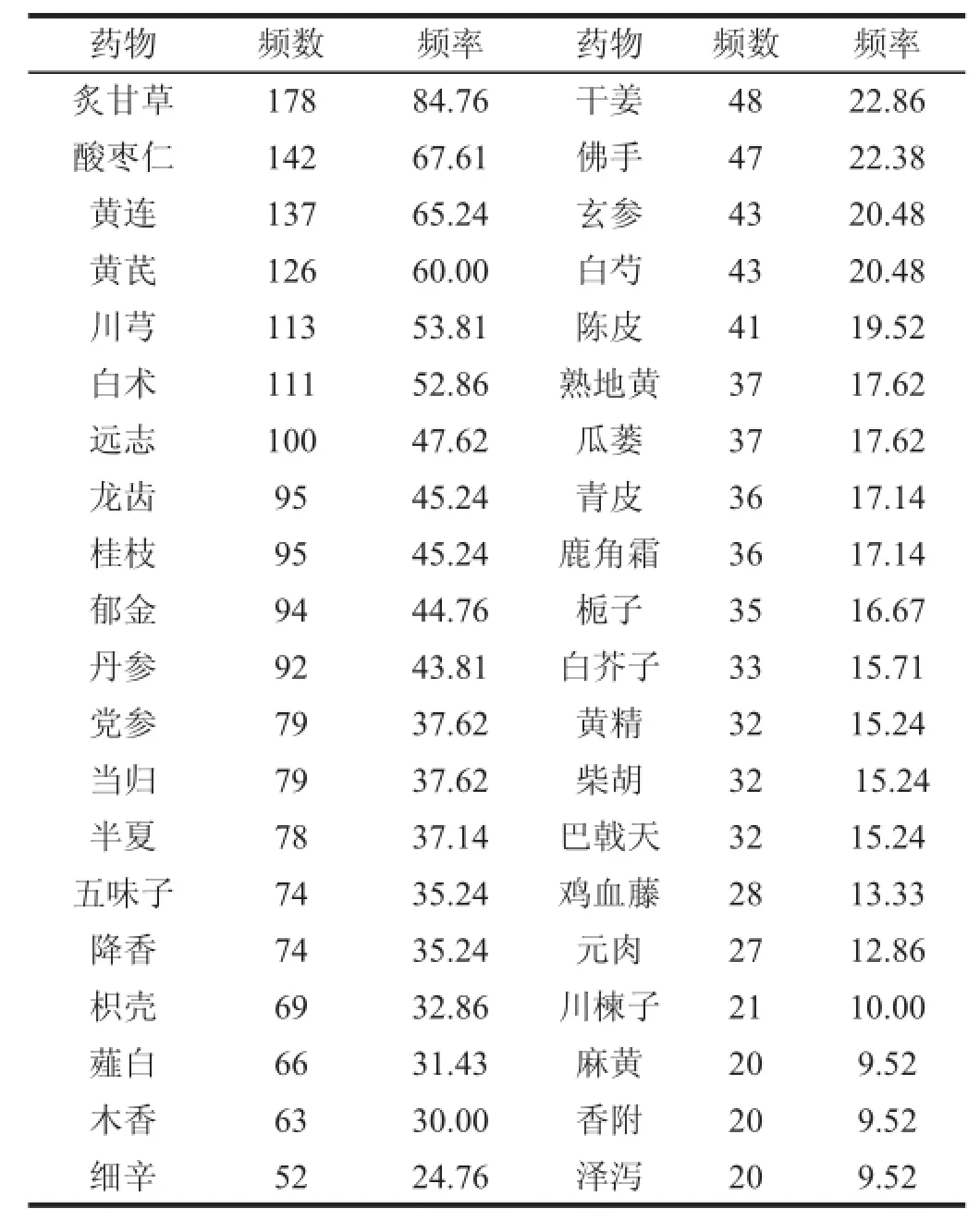

2.3.1 药物使用频次大于20的药物保留使用频次大于20的药物,最终保留40味中药,分布频数见表1。

表1 使用频次大于20的药物(%)

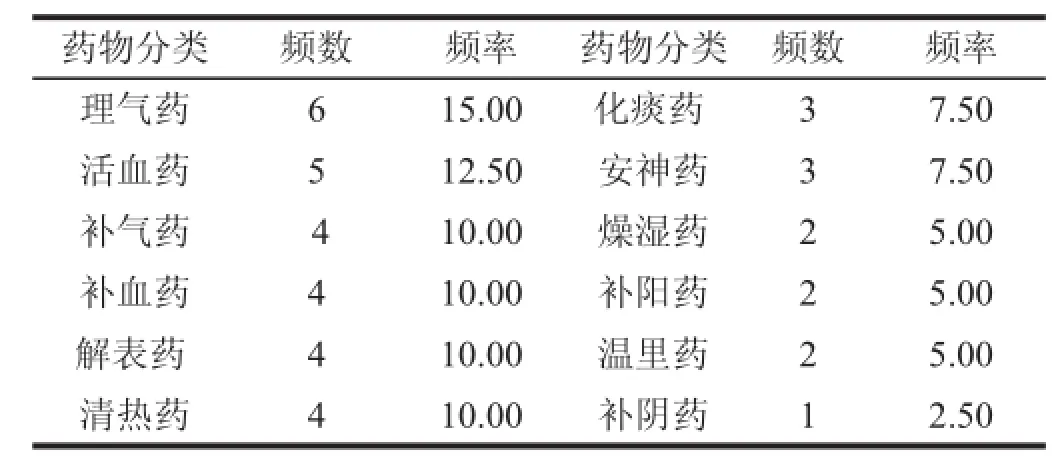

2.3.2 使用频次大于20的中药的药物类别见表2。

表2 使用频次大于20的中药的药物类别(%)

2.4 基于探索性因子分析杨宝元教授治疗冠心病心绞痛的用药特点

2.4.1 缩减变量处理由于本研究涉及药物及症状众多,功效与主治相互关联,携带信息量过大,为了便于进行统计分析,我们将众多初级变量进行缩减处理,保留频次较大的药物,然后对缩减后的变量进行数据分析[7]。获得40个变量,变量频次如图3所示。

图3 40个变量频次

2.4.2 主成分法提取因子通过探索性因子分析,提取因子如表3。

表3 由不同药物组成的14种因子(%)

2.5 基于聚类分析杨宝元教授治疗冠心病心绞痛的用药特点将探索性因子分析得出的降维之后的数据输入SPSS17.0统计软件,评价各因子之间的相似性,并以中医基础理论为指导,最终发现聚类方如下:C1:瓜蒌、薤白、半夏;C2:半夏、陈皮、党参、白术;C3:炙甘草、白芥子、熟地黄、鹿角霜、干姜、巴戟天;C4:酸枣仁、玄参、五味子;C5:柴胡、郁金、枳壳、佛手、青皮;C6:川芎、熟地黄、白芍、当归、丹参、鸡血藤;C7:炙甘草、麻黄、桂枝、细辛;C8:黄芪、当归、元肉、白芍、黄精;C9:远志、龙齿;C10:黄连、栀子、降香、木香、川楝子、枳壳。

3 结论与讨论

本文将传统的研究方法与现代数据挖掘技术相结合,对所收集的210例冠心病心绞痛患者的中医证型和中药用药规律进行多元性统计分析,得出结论如下:

3.1 证型分布规律通过对患者证型的频次进行分析发现气虚血瘀证(42)、阳气虚衰(38)、气滞血瘀证(32)、痰阻心脉证(26)、心血瘀阻证(24)、阴寒凝滞证(20)、心肾阴虚证(15)、气阴两虚证(13),气血血瘀型最为常见,这与传统的胸痹心痛以痰浊、瘀血等实证为主的观念有差别的,杨宝元教授认为冠心病心绞痛患者虚实夹杂证型越来越常见,也是治疗过程中应注意的问题。

3.2 症状分布规律通过对患者症状频次进行分析发现,排在前15位的症状为:心悸怔忡(210)、胸闷胸痛(210)、神疲乏力(192)、唇舌紫暗(186)、形寒肢冷(158)、气短自汗(156)、面色白(104)、急躁易怒(102)、心烦失眠(70)、体胖多痰(64)、虚烦潮热(62)、口干盗汗(52)、肢体浮肿(35)、腰膝酸软(28)、胸痛固定(24)。全部患者都存在心悸怔忡、胸闷胸痛的症状。其它症状表明气虚、血虚、阳虚、阴虚、痰饮、血瘀等病理因素是影响冠心病发生的重要机制。

3.3 药物(使用频次大于20的药物)分析结果

3.3.1 用药频次及功效分析结果通过对用药的频次进行分析发现,杨宝元教授在治疗冠心病心绞痛的用药过程中,单味药中使用频率较高的依次是炙甘草(178)、酸枣仁(142)、黄连(137)、黄芪(126)、川芎(113)、白术(111)、远志(100)、龙齿(95)、桂枝(95)、郁金(94)。理气药(6)和活血药(5)出现频率较高。表明杨宝元教授在治疗冠心病心绞痛的过程中重视从气血论治、重视温阳气、重视从五脏论治冠心病、重视辛甘化阳的思想。

3.3.2 探索因子分析和聚类分析结果通过对药物进行探索因子分析,结果有14个公因子,对这14个公因子进行聚类分析,获得了10个聚类方,其功效包括祛邪、扶正和扶正祛邪同用三个类型。

3.4 证型分布与中药用药特点的关联杨宝元教授治疗冠心病心绞痛的证型与用药关系如下:C1:痰湿阻滞-瓜蒌薤白半夏汤、C2:痰瘀痹阻-六君子汤、C3:阳虚寒凝-阳和汤、C5:肝郁气滞-柴胡疏肝散、C6:血虚致瘀-四物汤、C7:中阳不足,阴血亏虚-炙甘草汤、C8:心脾两虚-归脾汤、C9:痰热扰神-孔圣枕中丹、C10:痰热阻络-黄连栀子汤。说明杨宝元教授在治疗冠心病心绞痛的过程中重视对气、血、痰、瘀、虚等病理因素的调控。

[1]徐济民.缺血性心脏病的命名及诊断标准[J].国外医学·心血管疾病分册,1999,365.

[2]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002.

[3]朱文峰.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2010.

[4]王永炎.中医内科学[M].北京:中国中医药出版社,2014.

[5]GB/T.1675.1-1997.[S].

[6]高学敏.中医内科学[M].北京:中国中医药出版社,2007.

[7]李康.医学统计学[M].北京:人民卫生出版社,2013.

Analysis on the Clinical Regular Pattern of TCM Syndrome and Drug Programs of Professor Yang Baoyuan in Treating Angina Pectoris of Coronary Heart Disease

RENZhaoxia

(Outpatient Department,TangshanHospitalof traditionalChineseMedicine,HebeiProvince,Tangshan063000,China)

Objective To discuss the regular pattern of TCM syndrome and drug programs of Professor Yang Baoyuan in treating angina pectoris of coronary heart disease(CHD)and summarized the medication rule and characteristics through statistical analysis.Methods Retrospective studying on Professor Yang Baoyuan's samples in accordance with the diagnostic criteria of angina pectoris of CHD with great curative efficacy as well as exploration combining traditional research with modern data mining techniques.Results According to syndrome analysis,the two most common types were qi deficiency and blood stasis(42)and yang deficiency;syndrome distribution: palpitation and bosom frowsty chest pain are the common syndrome of all patients;frequency of drug using:according to the frequency,single herbs used in treating were in turn glycyrrhiza(178)and spina date seed(142),besides,qi-regulating drugs(6)and invigorating blood circulation drugs(5)appeared frequently;results of exploratory factor analysis and clustering analysis:14 factors were got from the exploratory factor analysis,10 cluster programs including fructus trichosnthis,allium macrostemon and penellia ternata were got from the clustering analysis.According to Professor Yang Baoyuan,syndrome of intermingled deficiency and excess of CHD was the most common one and blood stasis block was the most common factor leading to disease.The medication feature of Professor Yang in treating angina pectoris of CHD:qi-regulating drugs and invigorating blood circulation drugs were used most frequently.

angina pectoris;coronary heart disease;Yang Baoyuan;drug use;palpitation

10.3969/j.issn.1672-2779.2015.16.025

1672-2779(2015)-16-0053-03

:杨杰本文校对:杨宝元

2015-07-14)